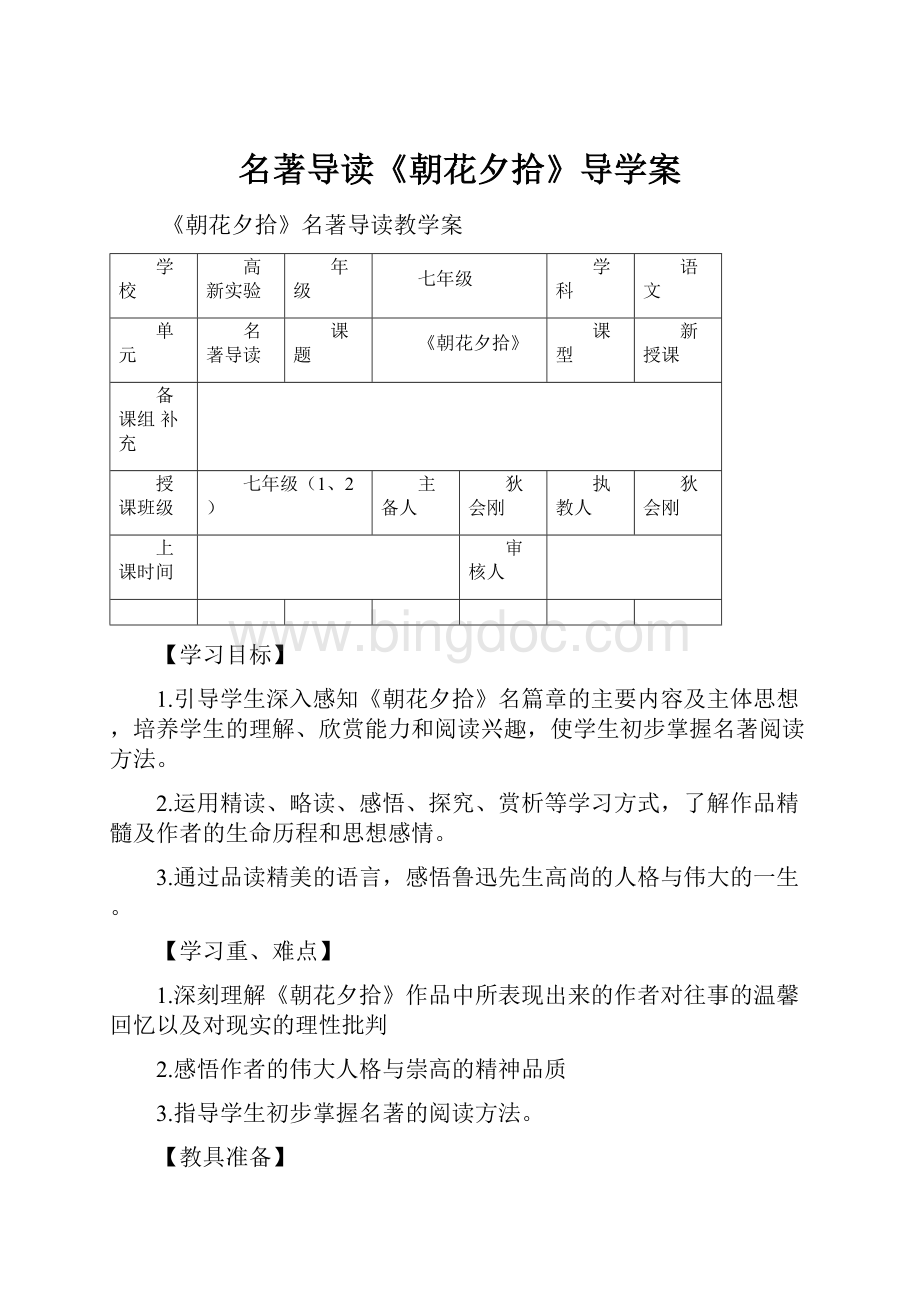

名著导读《朝花夕拾》导学案Word格式.docx

《名著导读《朝花夕拾》导学案Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《名著导读《朝花夕拾》导学案Word格式.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

一、自主阅读,搜集资料:

二、作业:

归纳整理并做好分配,准备下节课展示交流。

第二课时

小组合作,展示交流

一、兴趣导入:

1.学生自由发言:

说说自己的读书方法和读书的感受。

2.教师点拨:

读书三功:

“诵”“疑”“评”。

3.掌握一些有关阅读散文的方法。

二、走进鲁迅,了解创作风格:

1.以小组为单位,交流作者生平。

2.了解作者的其他作品。

21世纪教育网

作者简介:

鲁迅(1881—1936),中国现代伟大的文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭。

青年时代受进化论思想影响。

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺等工作,企图用以改变国民精神。

1909年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对人吃人的制度进行猛烈,地揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的工作,站在反帝反封的新文化运动的最前列,成为五四新文化运动的伟大旗手。

1918—1926年间,陆续创作出版了《呐喊》、《坟》、《热风》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为反动当局所通辑,南下到厦门大学任教。

1927年1月到当时革命中心广州,在中山大学任教。

“四一二”事变以后,愤而辞去中山大学的一切职务。

其间,目睹青年中也有不革命和反革命者,受到深刻影响,彻底放弃了进化论幻想。

1927年10月到达上海。

1930年起,鲁迅先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步组织,不顾国民党政府的种种迫害,积极参加革命文艺运动运动。

1936年初“左联”解散后,积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。

从1927—1936,创作了《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些作品收录在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。

鲁迅的一生,对中国的文化事业作出了巨大的贡献;

他领导和支持了“未名社”、“朝花社”等进步的文学团体;

主编了《国民新报副刊》、《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊;

热忱关怀、积极培养青年作者;

大力翻译外国进步的文学作品和介绍国内外著名的绘画、木刻;

搜集、研究、整理了大量古典文学,批判地继承了祖国古代文化遗产,编著《中国小说史略》、《汉文学史纲要》、《唐宋传奇集》、小说旧闻钞》等等。

1936年10月19日病逝于上海。

三、深入文本,了解背景:

本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。

前五篇写于北京,后五篇写于厦门。

最初以《旧事重提》为总题目陆续发表于《莽原》半月刊上。

一九二七年七月,鲁迅在广州重新加以编订,并添写《小引》和《后记》,改名《朝花夕拾》。

1925年11月2日,北洋军阀政府教育部部务会议决定,小学生要读经,自初小四年级起,每周一小时,直至高小毕业。

北洋军阀竭力鼓吹那些所谓“以正人心而厚风俗”的读物。

上海出版了《男女百孝图全传》作为“家庭教育的好模范”的必读本。

《朝花夕拾》就是在这样的背景下产生的。

其用意,正如许广平在讲到关于鲁迅对待儿子海婴的态度时所指出的那样:

“他自己生长于大家庭中,一切戕贼儿童天真的待遇,受得最深,记得最真,绝不肯让第二代的孩子再尝到他所受的一切。

尤其是普通的所谓礼仪,把小孩子教成木头人一样,见了人都不敢声响的拘拘为仁”。

鲁迅希望儿童“敢说、敢笑、敢骂、敢打。

”(《欣慰的记念》第183页)因而,《朝花夕拾》中的许多作品,是对封建教育制和封建家长制的无情鞭挞。

鲁迅在评论向培良的小说时曾说:

“作者向我们叙述着他的心灵所听到的时间的足音,有些是借了儿童时代的天真的爱和憎,有些是借着羁旅时候的寂寞的闻和见,------只如熟人相对,娓娓而谈,使我们在不甚操心的倾听中,感到一种生活的色相。

但是,作者的内`心是热烈的,倘不热烈,也就不能这么平静的娓娓而谈了”(《且介亭杂文二集•〈中国新文学大系〉小说二集序》。

鲁迅自己写《朝花夕拾》其实也是这样。

这十篇散文,是“回忆的记事”〔《三闲集·

〈自选集〉自序》〕,比较完整地记录了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和经历,生动了描绘了清末民初的生活画面,是研究鲁迅早期思想和生活以至当时社会的重要艺术文献。

这些篇章,文笔深沉隽永,是中国现代散文中的经典作品。

四、合作交流,概括内容:

1.阅读文本,把握整体内容。

读书方法介绍:

读书“三功”

大凡好文章都追求一种含蓄美──借物以抒情,即事以明理;

情不显出,理不直指。

我们在阅读时如果只是一般地“看”一下,就不可能真正了解作品的内蕴。

要想穷通作品内蕴,必须下得三种功夫。

一曰“诵”。

文字是意象符号,单用眼看难以“意象全出”。

诵把死文字变成活音调,创造出一种进入佳境的氛围和契机。

诵把眼、口、耳、脑诸感官都调动起来,其感受自然比“看一下”更为深刻。

当我们诵着“明月松间照,清泉石上流”的佳句时,仿佛看到了静谧的松林、斑驳的月影,听得潺潺的泉声,嗅到醉人的松香,进而就会感受到诗人那种远离尘世闲适自得的情趣。

诵读的过程,是一个细细品味、慢慢咀嚼、渐渐消化、默默吸收的过程。

在思而不得其解的时候,反复诵读几遍,其意便能了然于心。

对美文佳句低吟长咏,会觉齿颊留芳,久之,便潜移默化而为写作的灵气。

二曰“疑”。

读书是一种融进了自己的感知、想象和理解的能动性行为。

会读书者必会生疑。

有道是“于无疑处生疑,方是进矣”。

疑,可以消除误解,使真义得以从遮蔽中敞亮起来;

疑,可以使思维触角深入“三昧”,从而逼近作者,产生共鸣。

在读到“在我家的后园,可以看见墙外有两棵树,一株是枣树,还有一株也是枣树”(《秋夜》)时,一旦用心,你必然会生疑:

讲究精练的鲁迅为什么要用这单调重复的语言形式呢?

这和《社戏》里写“我”早年看戏,感到索然寡味却又焦躁不安地等待小叫天出场的那一段类乎罗唆的描写,是否有异曲同工之妙?

反复追问探究,你定能参悟作者利用“繁笔”的语言张力表达孤独、寂寥的情绪,并使欲赞颂的枣树形象鲜明突出的匠心所在。

读书是一种发现性活动。

只有透过表层文字,对文章的意义作深层次的开拓,才能见人所未见,感人所未感。

既“学以聚之”,又“问以辨之”,才能洞开增知获趣之门。

三曰“评”。

读书不是对文章原意的简单追索或还原,而是一种创造性活动。

在深层探索的基础上,对文章做出理性的判断,写出评价性文字,这是阅读能力的质性表现。

我们读书时,常常徜徉在风光绮丽的世界里,只觉得它美,却说不出它为何美,这说明还停留在“知其然而不知其所以然”的必然王国。

明白了文章原意之后,再探究一下作者对某一人生体验的表达底蕴和表达这种底蕴的艺术方式,将感悟到的奥秘转化为可供交流的语言(文字),就会实现读书的优化效应。

也只有完成这样的转化,才能获得审美情感的同化、人格气质的升华和表达能力的提高。

古人读书讲究“出入法”。

始求所以入,终求所以出。

入,则见得亲切;

出,才读得透脱。

既能“入乎其内”又“出乎其外”,这才是读书的最高境界。

诵,不是看,而是声情并茂地念。

疑,不是一般地想,而是追问作者,同作者探讨。

评,不是复述,而是评价优劣得失,揭示艺术规律。

具备了这三功才能读出智慧,读出境界,读出一个灿烂的自我。

2.小组讨论,畅谈喜爱篇目;

3.代表演讲,发表独到见解。

五、作业:

阅读《朝花夕拾》各篇目,概括各篇内容。

第三课时

交流展示各篇主要内容。

一、交流展示

各小组选派代表依次展示。

附:

散文介绍:

“朝花夕拾”——鲁迅在小引中说:

“带露折花,色香自然要好得多,但是我不能够。

”早晨的花,到晚上才拾起来,这是指作者到中年以后回忆青少年时代的往事的意思。

鲁迅在小引中又说:

“我有一时,曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果:

菱角、罗汉豆、茭白、香瓜。

凡这些,都是极其鲜美可口的;

都曾是使我思乡的蛊惑。

后来,我在久别之后尝到了,也不过如此;

唯独在记忆上,还有旧来的意味留存。

他们也许要哄骗我一生,使我时时反顾。

”鲁迅先生打的是一个比方。

过去吃过的东西后来重吃,味道并不见得有多大的变化,为什么儿时在故乡“所吃的蔬果”值得“使我时时反顾”呢?

就是因为当年品味着蔬果的时候,总与一定的人、一定的事联系着,这就不能不渗透着一定的感情,不能不体现出一定的审美评价。

这样的往事如果很有意思,很有趣味,或者刻骨铭心,刺动着某种神经,那么就可能“时时反顾”。

《朝花夕拾》目录:

小引

狗·

猫·

鼠

阿长和山海经

二十四孝图

五猖会

无常

从百草园到三味书屋

父亲的病

琐记

藤野先生

范爱农

后记

其中,《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》、《阿长和山海经》等篇被选入中学语文课本。

第一篇:

《狗•猫•鼠》。

原载1926年3月10日《莽原》第1卷第5期。

鲁迅在开头已经说明,那是为了反击叭儿狗陈西滢攻击鲁迅“自己承认是仇猫的,而他还说要打‘落水狗’”的反动“逻辑”而写的。

因为鲁迅在小说《兔和猫》中说过“仇猫”的话,在《论“费厄泼赖”应该缓行》的杂文中,提出了痛打落水狗的主张,陈西滢就在《致志摩》的通信中,恶毒攻击鲁迅。

所以鲁迅在回忆童年时对猫的态度时说,特别憎恶猫“辛灾乐祸”、“折磨弱者”、“一副媚态”。

另外一个重要的原因,正如鲁迅所说:

“因此也可见我的仇猫,理由实在简简单单,只为了它们在我的耳朵边尽嚷的缘故。

”

与仇猫的态度不同的是:

鲁迅对小鼠却有点喜爱。

“祖母她们虽然常恨鼠子们啮破了箱柜,偷吃了东西,我却以为这也算不得什么大罪”,“这类坏事大概大个子老鼠做的,决不能诬陷到我所爱的小鼠身上去。

这类小鼠大抵在地上走动,只有拇指那么大,也不很畏惧人,我们那里叫它‘隐鼠’”。

鲁迅回忆了当年床前帖着的两张花纸,他不太喜欢“八戒招赘”那一张,“满纸长嘴大耳,我以为不甚雅观;

别的一张‘老鼠成亲’却可爱”。

那幅画画得是怎样的有情趣。

第二篇:

《阿长与〈山海经〉》原载1926年3月25日《莽原》第1卷第6期。

阿长:

即长妈妈,绍兴东浦大门溇人,生于约1850年前,死于1899年4月。

长妈妈是鲁迅儿时最熟悉最了解的一位农村劳动妇女,鲁迅对她有非常深厚的感情。

这位“老年的女工”,是一位一向带领鲁迅的保姆,鲁迅母亲和许多人都客气地称呼她为长妈妈,只有祖母叫她阿长,鲁迅平时则亲切地叫她“阿妈”。

在《朝花夕拾》中,除本文外,《狗•猫•鼠》、《五猖会》和《从百草园到三味书屋》等文中也都写到过长妈妈,可见她对鲁迅影响之深。

本文则是鲁迅比较集中地描写她的一篇散文。

直到1934年12月,鲁迅在《且介亭杂文•病后杂谈之余》一文中还写到:

“我生长在偏僻之区,……我家里有一个年老的女工,她说长毛时候,她已经十多岁,长毛故事要算她对我讲得最多……”。

长妈妈的丈夫姓余,没有子女,过继来的儿子叫五九,是一个裁缝师傅。

《阿长与〈山海经〉》正是写阿长这样一个纯朴善良而又迷信落后的劳动妇女给少年鲁迅心理上的影响,抒发了作者对她的诚挚深厚的感情。

全文中最突出的典型事件是:

当我“渴慕着绘画的《山海经》”到处寻找未见、“买罢,又没有好机会”的时候,并不识字而且把“山海经”听如“三哼经”的长妈妈,后来却把《山海经》买来了。

“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。

她确有伟大的神力。

”在《狗•猫•鼠》中所计较的长妈妈一脚踏死“我”所喜欢的隐鼠那种怨恨,“从此完全消灭了”。

第三篇:

《二十四孝图》。

原载1926年5月25日《莽原》第1卷第10期。

“二十四孝”,旧社会所宣扬的二十四个极尽孝道的典型人物。

其中包含着积极的成分。

我们中华民族仍然需要有“孝道”这种传统美德。

浙江普陀山、江苏张家港农村公园等均有“二十四孝”景点,也正是这种立意。

但二十四孝故事中也有不少荒诞可笑甚至令人恶心(如“尝粪心忧”)、令人发指的内容。

鲁迅先生所嘲弄的主要就是指这些地方。

旧时有《二十四孝》一书,不著撰人。

集虞舜等二十四人的孝行,序而诗之,用训童蒙。

以后,又有人刊行《二十四孝图》、《二十四孝图诗》、《二十四孝图说》、《女二十四孝图》等,流传甚广。

如《二十四孝图说》中各以四个字归纳的标题:

孝感动天、戏彩娱亲、鹿乳奉亲、为亲负米、啮指心痛、单衣顺母、亲尝汤药、拾葚供亲、为母埋儿、买身葬父、刻木事亲、涌泉跃鲤、怀桔遗亲、扇枕温衾、行佣供母、闻雷泣墓、哭竹生笋、卧冰求鲤、扼虎救父、恣蚊饱血、尝粪心忧、乳姑不怠、亲涤溺器、弃官寻母。

《二十四孝图》是元代一个名叫郭巨敬的儒生,根据前人的传说整理的。

前人的传说中已有许多不合生活常理的地方。

鲁迅在他的回忆性散文《二十四孝图》中,着重嘲弄并且特别反感的是“老莱娱亲”、“郭巨埋儿”。

“老莱娱亲”(或名“戏彩娱亲”),说的是周朝老莱子孝顺父母的故事:

“周老莱子,至孝。

奉二亲,极其甘脆。

行年七十,言不称老。

常著五色斑斓之衣,为婴儿戏于亲侧。

又常取水上堂,诈跌卧地,作婴儿啼,以娱亲意。

”这哪里是一个孝子呢?

明明是一个神经有问题的老玩童,或者是一个胡乱表演的小丑么!

鲁迅先生说;

“而招我反感的便是‘诈跌’。

无论忤逆,无论孝顺,小孩子多不愿意‘诈’作,听故事也不喜欢是谣言,这是凡有稍稍留心儿童心理的都知道的。

”他认为,老莱子的这种行为实在是将“肉麻当作有趣”一般。

“郭巨埋儿”(或名“为母埋儿”),说的是:

“汉郭巨,家贫。

有子三岁,(郭巨)母尝减食与之。

巨谓妻曰:

‘贫乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?

儿可再有,母不可复得。

’妻不敢违。

巨遂掘坑三尺余,忽见黄金一釜,上云:

‘天赐孝子郭巨,官不得取,民不得夺。

’”这哪里是什么孝子呢?

明明一个杀人未遂的杀人犯么!

鲁迅讲:

“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。

然而我已经不但自己不敢再想作孝子,并且怕我父亲去做孝子了。

家景正在坏下去,常听到父母愁柴米;

祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?

此外,鲁迅先生对“哭竹生笋”、“卧冰求鲤”等也发生怀疑。

“哭竹生笋”分明是神话故事,现实生活中根本不可能;

至于“卧冰求鲤”,鲁迅认为,“可就有性命之虞了。

我乡的天气是温和的,严冬中,水面也只结一层薄冰,即使孩子的重量怎样小,躺上去,也一定哗喇一声,冰破落水,鲤鱼还不及游过来。

第四篇:

《五猖会》。

原载于1926年6月10日《莽原》第1卷第11期。

在旧中国,我国各地都有各种迎神赛会,就是把庙里的神像抬出来巡游,算是请神出巡,镇压邪鬼,庇佑百姓。

绍兴出巡的多为东岳、城隍、张老相公(即海神);

也有佛教方面的,如观音菩萨。

五猖会是迎神赛会的一种,就是把五猖庙里的“五通神”请出来巡游。

这些迎神赛会当然是迷信活动。

但在当时,广大贫苦人民生活在水深火热之中,根本无法享受正常的文化娱乐活动,赛会在这个意义上说,也算作是一种群众性的娱乐活动。

到东关看五猖会,是鲁迅“儿时所罕逢的一件盛事”。

有一次举办五猖会的日子,人们一大早就出动了。

可鲁迅的父亲还要逼着这个七岁的儿子在家里读《鉴略》。

这给儿时的鲁迅“似乎从头上浇了一盆冷水”。

他只好硬着头皮在家里读呀读、背呀背,等到太阳升到老高老高,他在父亲面前梦似的背完课文,再去赶五猖会,兴致就大减了。

正如文中所说,“对于我似乎都没有什么大意思。

”就是因为早上心情太压抑了。

第五篇:

《无常》。

原载1926年7月10日《莽原》第1卷第13期。

无常:

原系佛家语。

佛家以为世间一切事物不能久住,如万物之成败,众生之生死,意念之起灭,皆无常理,故云“无常”。

后人把它借用作为鬼的名称,称“无常鬼”,说它能勾摄人的灵魂。

绍兴人呼无常鬼有两种,一种活无常,一种死无常(或称“死有分)。

绍兴乡间赛会中的无常,通常由乡下人扮演。

鲁迅在本文中,从各个侧面描绘了“活泼而诙谐”、“鬼而人,理而情,可怖而可爱的无常”的形象,表达和劳动人民共同的爱憎感情。

欣赏乡下人所扮演的“目连戏”,是鲁迅童年生活中很值得反顾的事情,他自己还曾上台扮演过鬼卒。

《无常》和后来写的《女吊》,就是专门写“大戏”(绍兴戏)或目连戏中最令人喜爱的两个形象的。

在《朝花夕拾•后记》中,还有一幅鲁迅自己画的他“所记得的目连戏或迎神赛会中的活无常”,而且他“确信我的记忆并没有错”。

这是我们现在所看到的唯一的一幅鲁迅的绘画,对此他是浸注了很深的感情的。

一直到鲁迅晚年,在《门外文谈》一文中,他还赞美戏中的无常“何等有人情,又何等知过,何等守法,又何等果决,我们的文学家做得出来么?

第六篇:

《从百草园到三味书屋》。

原载1926年10月10日《莽原》第1卷第19期。

已学,不再介绍。

第七篇:

《父亲的病》。

原载1926年11月10日《莽原》第1卷第21期。

它批判了清朝末年绍兴的几个“名医”,诊断病人缺乏科学依据,同时又借行医诈取病人钱财的恶劣行径,表达了作者对封建社会所造成的迷信与落后的痛恨。

就作者所批判的深层背景来说,无疑是对的,但所谓“名医”骗人,只是当时我国医学界(中医)的一部分情况,不能以此来概况全体。

在我国历史上,富有经验的、真诚为群众治病的良医还是不乏其人的;

他们为人类的健康事业作了无法估计的巨大贡献,积累了非常丰富的宝贵经验。

在《〈呐喊〉自序》以及这篇《父亲的病》中,作者对我国的医学的评价曾有不够全面的地方,但以后作者的看法有了改变。

如1934年初版的《南腔北调》中《经验》一文,鲁迅说:

“这一部书”(指《本草纲目》)里面“含有丰富的宝藏”。

大部分药品的功用是根据“历久的经验”。

“大约古人一有病,最初只好这样尝一点,那样尝一点,吃了毒的就死,吃了不相干的就无效,有的竟吃到了对症的就好起来,于是知道这是对于某一种病痛的药。

这样的累积下去,乃有草创的纪录,后来渐成为庞大的书,如《本草纲目》就是。

第八篇:

《琐记》原载1926年11月25日《莽原》第1卷第22期。

该篇记述了作者为了寻求新的道路和新的知识,毅然冲破封建樊笼,到南京求学的经过。

当时是“戊戌变法”前后,作者从自己的切身感受出发,写出了进化论和资产阶级民主主义思想对自己的影响,同时也深刻地揭示了资产阶级改良主义的软弱性及其必然失败的命运。

但鲁迅在南京读书期间,毕竟学了不少东西,如地学(地质学)、金石学(矿物学)、赫胥黎的《天演论》等,这为他积累丰富的自然科学知识奠定了基础。

鲁迅在这篇文章中还回忆了在矿路学堂学习期间下矿洞察看的情景,非常同情矿工的生活。

第九篇:

《藤野先生》。

原载1926年12月10日《莽原》第1卷第23期。

第十篇:

《范爱农》。

原载1926年12月25日《莽原》第1卷第24期。

范爱农,名斯年,浙江绍兴人,是鲁迅留学日本时的友人。

归国后,又一度彼此交往甚密并同过事。

辛亥革命前,范爱农从日本回国,受到封建势力的“轻蔑,排斥,迫害,几乎无地可容。

”只得借酒浇愁。

辛亥革命给他带来了希望,绍兴光复的第二天,他便兴冲冲地赶进城,脸上流露出从来没有过的“笑容”,说是“要去看看光复后的绍兴”。

不久,鲁迅担任了绍兴师范学校校长,范爱农任学监,“他办事,兼教学,实在勤快得可以”。

但是辛亥革命虽然表面上经历了一次革命,“肉骨子是依旧的,因为还是几个旧乡绅所组织的军政府,什么铁路股东是行政司长,钱店掌柜是军械司长------”而范爱农又是“生成傲骨,未能随波逐流”,他的学监很快便“被孔教会会长的校长设法去掉了”,他只好“各处飘浮”,苦闷,失望,不久便凄凉地离开了人世。

二、联系作品,分析人物:

找出在全书中你认为认为描写得最好或者给你留下印象最深的人物。

人物形象简析:

《朝花夕拾》中出现的四个主要人物,是作者的保姆、恩师、朋友和父亲。

长妈妈——有愚昧迷信的一面,但她身上保存着朴实善良的爱,令作者永生难忘。

从长妈妈身上,我们看到鲁迅对底层劳动人民的感情:

他既揭示他们身上愚昧麻木的一面,也歌颂他们身上美好善良的一面。

藤野先生——一位异国医学教授,因为表现出平等待人的态度,因为关心弱国子民的学业,他朴素而伟大的人格令人肃然起敬。

他所做的一切都很平凡,如果我们不设身处地地想象鲁迅当时的处境,便很难感受到这位老师的伟大之处。

范爱农——一位觉醒的知识分子,但是无法在黑暗社会立足。

他无法与狂人一样,最终与这个社会妥协,也无法像N先生一样忘却,所以他的内心痛苦、悲凉,我们和鲁迅先生一样,疑心他是自杀的。

父亲——父亲曾让童年鲁迅困惑过,因为在他兴高采烈地要去看五猖会时,勒令他背书。

但是,鲁迅从来没有指责过自己的父亲,他忏悔的是自己没有让父亲安静地死去,这让他的心灵永远不安永远痛苦。

我们感到鲁迅先生强烈的爱。

三、作业:

1.重读《阿长与<

山海经>

》,分析概括文中人物形象。

2.试着归纳一下《朝花夕拾》的艺术特色。

第四课时

片段赏析、阅读指导、写法归纳。

一、赏析片断、写出感受:

精彩片段之——《阿长与山海经》

(一)通过粗读,了解文章围绕阿长写了哪些事?

重点写了什么?

(二)通过精读,认识阿长是一位怎样的旧中国劳动妇女

(三)通过品读,了解鲁迅对阿长的深厚感情。

(四)通过拓读,学习感受生活,学会默读他人。

(艾青《大堰河,我的保姆》)

教师归纳

(一)

1.“谋杀”我的隐鼠。

2.“切切察察的毛病”。

3.摆“大”字的睡相。

4.令人厌烦的“种种规矩”。

5.“长毛”的故事。

6.买<

<

>

。

(重点)

(二)

阿长是个饶舌、多事、有许多繁文缛节,愚昧无知、略带粗野,但又爽朗、热情、乐于帮助别人,她有着淳朴、宽厚、仁慈的美德。

(三)

文章是按作者对长妈妈的感情变化组织安排材料的。

这种前后感情的变化,实际上就是:

对长妈妈的感激和怀念之情。

(见课文的最后最后一句“仁厚黑暗的地母啊,愿在你怀里永安她的魂灵!

”)

八、指导阅读归纳手法

1.《朝花夕拾》运用了哪些艺术手法?

2.运用这些艺术手法的好处是什么?

教师归纳:

⑴把记叙、描写、抒情和议论有机地融合为一体,充满诗情画意。

⑵在对往事深情的回忆时,插入一些“杂文笔法”

⑶以小见大,写人则写出人物的神韵,写事则写出事件的本质。

⑷字里行间处处蕴含着作者激愤的批判和讽刺。

⑸运用对比手法。

《朝花夕拾》的艺术

手法:

1.把记叙、描写、抒情和议论有机地融合为一体,充满诗情画意。

如描写百草园的景致,绘声绘色,令人神往。

2.在对往事深情的回忆时,作者无法忘却现实,时不时插入一些“杂文笔法”(即