整理能源复习合作版.docx

《整理能源复习合作版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整理能源复习合作版.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

整理能源复习合作版

绪论

一、能源:

为人类生产和生活提供各种能力和动力的物质资源。

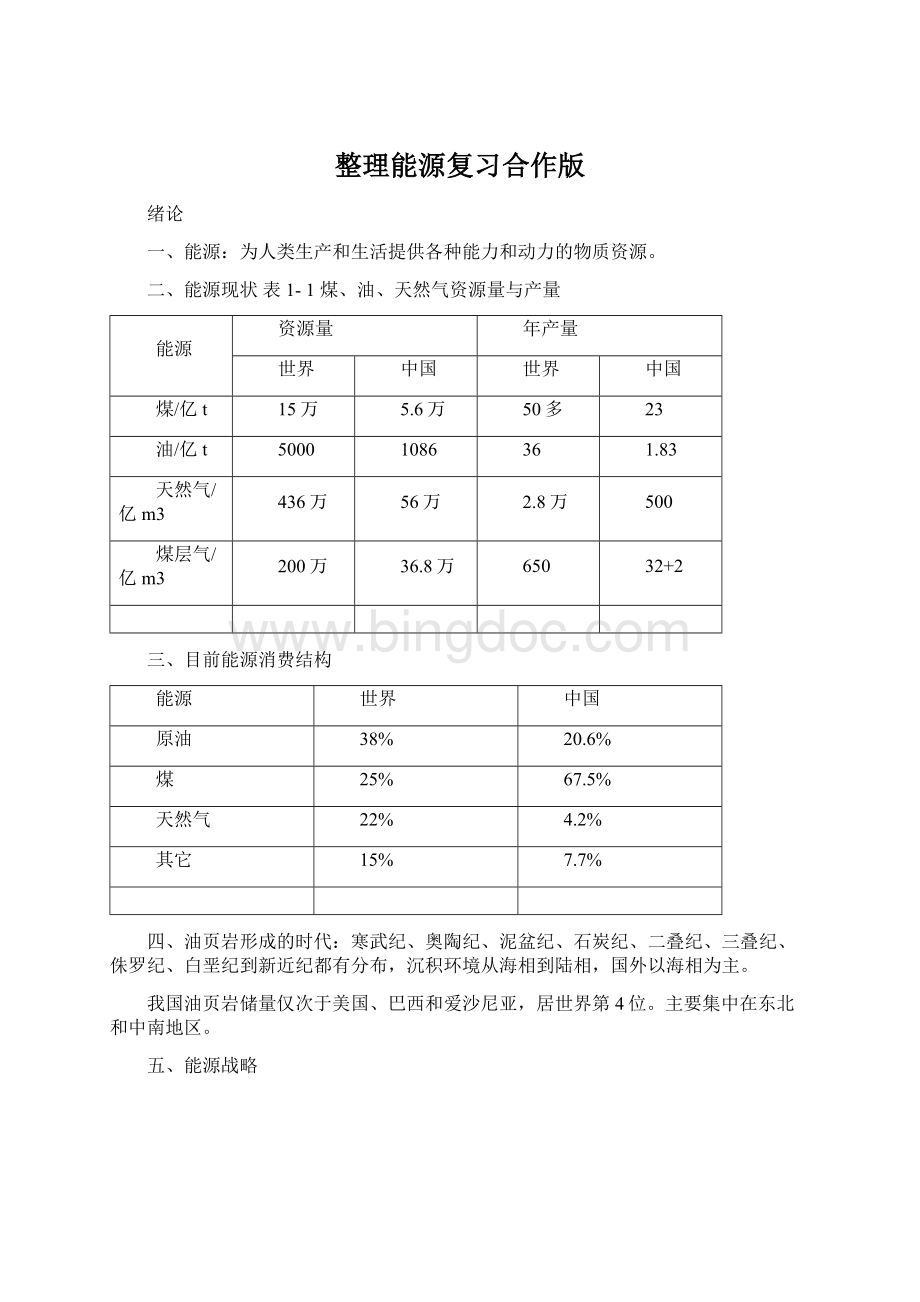

二、能源现状表1-1煤、油、天然气资源量与产量

能源

资源量

年产量

世界

中国

世界

中国

煤/亿t

15万

5.6万

50多

23

油/亿t

5000

1086

36

1.83

天然气/亿m3

436万

56万

2.8万

500

煤层气/亿m3

200万

36.8万

650

32+2

三、目前能源消费结构

能源

世界

中国

原油

38%

20.6%

煤

25%

67.5%

天然气

22%

4.2%

其它

15%

7.7%

四、油页岩形成的时代:

寒武纪、奥陶纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪、侏罗纪、白垩纪到新近纪都有分布,沉积环境从海相到陆相,国外以海相为主。

我国油页岩储量仅次于美国、巴西和爱沙尼亚,居世界第4位。

主要集中在东北和中南地区。

五、能源战略

1、节能优先战略

2、优化能源结构

3、发展洁净煤技术

4、保证能源安全策略

5、能源相互替代策略

第一章、沉积有机质的形成和聚集

一、有机质定义:

一切生物体及其分解或合成的各种产物。

二、有机碳的循环

第一个循环发生在生物圈、水圈、大气圈和岩石圈表层。

从光合作用开始,植物通过光合作用利用二氧化碳生长,植物为动物提供食物,动植物死亡后在微生物的作用下有机碳被分解缩合而进入沉积物,大量含碳分解物以二氧化碳的形式进入大气、水体。

第二阶段发生在岩石圈表层,沉积有机质在地热场和地应力作用下演化,经煤化作用、石墨化作用,其中部分沉积有机质生成石油、天然气等,最终变成元素碳的石墨,再风化成二氧化碳进入大气。

三、化合物组成

纤维素

碳水化合物 半纤维素

果胶质

化合物 木质素 芳香族高分子聚合物

蛋白质 含氮化合物

类脂化合物 混合物(脂肪、蜡质)

四、化合物稳定性序列(抗降解能力)

蛋白质<色素<脂肪<半纤维素<纤维素<木质素<木栓质<种子皮壳<角质<孢粉素<蜡质和树脂

五、沉积有机质的三重属性

水溶和水解有机质(生物不稳定成分):

水溶----热水提取,糖类有机酸。

水解---强或弱酸提取,纤维素、半纤维素。

化学属性碱溶有机质(腐殖酸):

可用NaOH等碱溶液直接提取出来,具有酸性、亲水性、吸附性和复杂多样结构的芳香性化合物

有机溶剂可溶有机质(可抽提沥青):

沥青质、蜡

不溶有机质(干酪根):

不溶于有机溶剂的有机质浓缩物

生物残屑(有结构的)

岩石学属性

高度降解物质(无定形成分)

高等植物

生物学属性低等植物

动物

六、沉积有机质的聚集

1)足够生物量的供给;

2)存在生物聚合物向沉积聚合物转化的环境条件;

聚集条件3)保证沉积有机质不被无机沉积物过分“稀释”而相对集中;

4)沉积有机质形成后能够得以妥善保存而在一定地质历史中不被再次坡坏。

七、泥炭聚集环境

泥炭沼泽的概念:

地表土壤充分润湿,有季节性或长期性积水,而且生长了大量的喜湿植物,在地洼地带堆积有机质,并使其转化为泥炭层的地区

水域沼泽化:

由湖泊、河流、泻湖等水域转化而来

泥炭沼泽的形成

陆地沼泽化:

由陆地演化而来(存在草甸泥炭沼泽化

和森林泥炭沼泽化两种基本形式)

低位泥炭沼泽:

地下水潜水面高于沼泽水面,地下水、地表水供

应营养成分,生长富营养的植物。

介质为中性或微碱性

泥炭沼泽的演化中位泥炭沼泽:

介于高位与低位沼泽之间的一种过渡类型,由地下水和大气降水补给,介质处于中性到微酸性

高位泥炭沼泽:

地下水潜水面低于沼泽水面,仅有大气降水补给,沼泽水源供应不充足,水中缺少矿物质养分,水质介质为酸性。

氧化环境的表层

泥炭沼泽的垂向结构特征过渡条件的中间层

还原环境的底层

第二章沉积有机质的物质组成

显微组分:

光学显微镜下能够识别出来的组成煤的基本单位。

有机显微组分:

镜质组Vitrinite惰质组Inertinite壳质组Exinite

无机显微组分:

矿物质

1、镜质组:

煤中含量在50~80%以上,强覆水、还原条件下经生物化学和地球化学凝胶化作用而形成。

①透射光下:

橙红色、褐红色

②反射光下:

灰色、浅灰色,具有弱的荧光性

③性脆,裂隙和微孔隙发育

④O较高,H、挥发分中等,C较低,粘结、结焦性好

⑤加氢液化时转化率较高

⑥煤化过程生成少量油,较多甲烷气

⑦在煤层中呈透镜状产生

按细胞保存程度和形态特征划分:

结构镜质体、无结构镜质体(均质、胶质、基质、团块)、碎屑镜质体。

2、壳质组(类脂组、稳定组)

①透射光:

黄色,少数为绿黄色,红橙色

②反射光:

深灰色,灰色、有突起,发黄色的荧光

③腐泥煤、残植煤、油页岩中富集,密度低,重液易分离

④H、Q、挥发分最高(液化、炼焦、生油)

⑤类型:

孢子体、角质体、藻类体、荧光体、木栓体、树脂体、沥青质体、渗透沥青质、壳屑体

3、惰质组:

在结焦过程中不软化,呈惰性。

成因:

①植物遗体在缺水多氧的环境中,氧化而成。

②森林火灾,植物不完全燃烧C60

③泥炭表层受真菌等微生物的腐解

④强烈的煤化作用

特征:

①透射光:

不透明

②反射光:

亮白色,黄色或灰白色,无荧光,正突起

③C高,O中等,H和挥发分低,热解不具有粘结性

④显微组分:

丝质体/半丝质体/粗粒体/微粒体/菌类体/惰屑体4、煤中的矿物质

(1)来源分类

①原生矿物:

生物体中带来,Ca、K、Mg、Na、O、Si、S、P、Fe、Cl等化合物,Ti、B、Cu、Mo、Zn、Co、V等微量元素。

②同生矿物:

外源矿物——泥炭堆积时,搬运而来。

火山碎屑、粘土矿物、石英、长石、岩屑等。

内源矿物——化学或生物化学成因。

黄铁矿、菱铁矿、蛋白石、玉髓等

③后生矿物:

埋藏演化中形成。

地下水活动、物理化学条件的变化形成:

方解石、石膏、黄铁矿、褐铁矿、高岭土、石英。

岩浆热液:

石英、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。

2)种类

粘土矿物:

高岭石,蒙脱石、伊利石

碳酸盐矿物:

方解石、白云石、铁白云石、菱铁矿

硫化物:

黄铁矿、白铁矿、闪锌矿、方铅矿

氧化物、氢氧化物:

石英、蛋白质、玉髓、金红石、

赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿

盐类:

氯化物、芒硝、石膏、磷灰石

重矿物:

锆石、电气石、石榴子石,金红石、橄榄石等

微量元素:

Ag、As、B、Ge、Ga、V、Ti、Sr、Ni、Mo

腐植煤的宏观煤岩成分

(1)镜煤:

乌黑,色深光强,成分均一,性脆,贝壳状断口,轮廓清晰,粘结性好,矿物杂质少,裂隙发育,大多由结构镜质体,均质镜质体组成。

(2)丝炭:

外观像木炭,颜色黑灰色或浅灰色,纤维状结构,丝绢光泽,疏松多孔,丝质体为主,质轻者性脆,易污手,质重者,被矿物充填。

(3)亮煤:

表面隐约可见微细层理,光泽较强,结构不均

(4)暗煤:

含壳质组多,灰黑色,韧性好,油脂光泽,水介质活动性强;含矿物质多,煤质差;含惰质组多,成分结构不均一,氧化环境。

宏观煤岩类型光泽镜煤+亮煤

光亮煤 光泽极强 >75%

半亮煤 光泽较强 75%--50%

半暗煤 光泽暗淡 50%—25%

暗淡煤 光泽极暗 <25%

4、煤的成因类型

(1)腐植煤

包括由高等植物木质纤维组成的狭义腐植煤

和高等植物的壳质组分组成的残植煤。

残植煤的特征:

①壳质组含量>50%,一般为70~90%

②黑灰色、灰黑色,油脂光泽,叶片状、粒状结构

③Hdaf和Vdaf含量、Tar产率高,韧性大

④活水、富氧的环境

(2)腐植腐泥煤高等植物与低等植物混合而成。

(3)腐泥煤低等植物组成和动物组成

5、煤的宏观结构宏观煤岩成分的形态、大小、厚度、生物残体所表现出来的特征。

①条带状结构:

宽条带状结构(条带宽>5mm)、中条带状结构(条带宽3-5mm)、细条带状结构(条带宽1-3mm)

②线理状结构:

煤岩成分呈<1mm的线理

③透镜状结构:

煤岩成分成透镜状

④均一状结构:

成分单一、均匀,镜煤、腐植腐泥煤

⑤粒状结构:

大量孢子、树脂体、矿物杂质

⑥叶片状结构:

树皮或角质形成

⑦木质状结构:

植物茎干的木质纤维组织的痕迹

⑧纤维状结构:

为丝炭所特有,一向延长,保存木质纤维组织结构,疏松多孔,细胞排列

2、煤的次生结构 构造应力下产生的宏观结构

①碎裂构造 碎块>2cm

②碎粒构造 粒度1cm

③糜棱构造 层理,煤岩成分看不见

▲基准的换算

ar——asreceivedbasis收到基

ad——airdriedbasis空气干燥基

d——drybasis干燥基

daf——dryash-freebasis干燥无灰基

dmmf——drymineral-matterfreebasis干燥无矿物基

maf——moistash-freebasis恒湿无灰基

m,mmf——moistmineral-matterfreebasis恒湿无矿物基

煤中水分测试标准:

全水分(Mt)与空干基(Mad)水分

煤中的灰分:

Aad灰分产率、

干燥基灰分、空干基(Mad)水分

煤的挥发分:

Vad空气干燥基挥发分、干燥无灰基Vdaf、Aad灰分产率、空干基(Mad)水分

固定碳(FC):

FC不是纯碳,是由C、H、O、N、S组成的混合物。

(FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)

(FC)daf=100-Vdaf

燃料比:

国外尤其是日本FCdaf/Vdaf表示燃料比

煤中碳氢氧的测试:

Cad----分析煤样中的碳含量,%

Had----分析煤样中的氢含量,%

Mad----分析煤样中的水分,%

G----煤样质量,g

G1----CO2吸收剂增重,g

G2----水吸收剂增重,g

G3----水分空白值,g

Oad=100-Cad-Had-Nad-St,ad-Mad-Aad(–CO2ad)

或Odaf=100-(Cdaf+Hdaf+Ndaf+So,daf)

全硫/St:

单质硫、有机硫/So、无机硫(硫化物硫/Sp、硫酸盐硫/Ss)

So,ad=St,ad—Sp,ad—Ss,ad

折算:

St,d%=基准发热量Qgr.d/(实测Qgr.d)×实测St,d%

石油的烃类组成

1、烷烃(脂肪烃)

(1)正烷烃(或正构烷烃)

(2)异烷烃(或异构烷烃)

2、环烷烃

3、芳香烃(单环芳香烃、多环芳香烃、稠环芳香烃)

▲油源对比的标志——异戊间二烯型烷烃

石油中V、Ni低,V/Ni<1——陆相

V、Ni高,V/Ni>1——海相

内容

海相石油

陆相石油

石油类型

芳香—中间型、石蜡—环烷型为主

以石蜡型为主,部分为石蜡—环烷型

石蜡含量

低(<5%)

高(普遍>5%)

硫含量

高

低

微量元素

V、Ni含量高,且V/Ni>1

V、Ni含量低,且V/Ni<1

C同位素

δ13C>-27‰

δ13C<-29‰

天然气(藏)的概念

广义天然气:

泛指自然界一切天然生成的气体。

狭义天然气:

主要是指与油田、煤田和气田有关的可燃气体,成分以气态烃为主,多与生物成因有关。

气藏:

是指地下储集层圈闭中聚集的具有一定工业价值的游离气

物理性质主要是气态烃,以甲烷为主,其次是乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷。

非烃气有氮、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、氢及微量的惰性气体。

随产状的不同,天然气的成分变化很大。

相态

游离态

溶解态

吸附态

固态气水合物

灰分产率≥50~90%,液态烃产率达到45~250kg/t的页片状岩石,称为油页岩。

第三章

煤的物理性质:

光学性质机械性质空间结构性质力学性质吸附性与渗透性电、磁、热及湿润性

颜色宏观或显微煤岩在自然光或单色光下照射下所呈现的色彩:

表色条痕色透光色反光色荧光色

光泽随煤化程度增加,光泽由无光泽土状光泽(新褐煤)—蜡状光泽弱沥青光泽(老褐煤)—强沥青光泽弱玻璃光泽(低煤级)—强玻璃光泽(中煤级)——金刚光泽(高煤级)—半金属光泽变化(无烟煤)。

折射率煤抛光表面折射光强度与入射光强度的百分比。

反射率1煤抛光表面反射光强度与入射光强度的百分比。

随着煤程度的增强,煤的反射率逐渐增强测试方法:

一般用显微光度计2显微组分的选择:

均质镜质体基质镜质体因为它们随煤化程度的增加而有规律的升高。

惰质组变化不明显。

而壳质组到焦煤以后其反射率近似于镜质组显微镜下很难辨认。

3油侵反射率Ro:

0.2~11.0%空气反射率Ra:

6%~20%一般用546+-5nm的单色光来测定。

4油折光率与物镜镜头的折光率相近,精度高5最大、最小反射率入射光平行于层理方向偏振时有最大反射率垂直时有最小反射率。

6随机(Re)、平均反射率(Rm)Rmax=1.066Re7双反射率:

最大反射率与最小反射率的差值叫做双反射率。

随着煤级的增高镜质组的双反射率也逐渐增大。

8镜质组反射率从褐煤至气煤阶段反射率增长较小从肥煤至瘦煤反射率增长明显加快从贫煤至无烟煤迅速增加。

9三大显微煤岩组份中惰质组反射率最高,惰质组中各种组分的反射率差别很大,火焚丝质体最高氧化丝质体次之粗立体和半丝质体较低。

壳质组在低煤级时反射率增加缓慢到气肥煤阶段反射率增加加快到焦煤时反射率接近或者是超过镜质组至无烟煤阶段其反射率超过惰质组。

硬度煤抵抗外来机械作用的能力。

种类:

刻划硬度:

用标准矿物刻划煤所测定的相对硬度。

磨损硬度:

磨料抛光煤光片时显微组分的抗磨强度包括:

V:

一般不显突起,除部分结构镜质E:

显突起,除部分树脂体,沥青质体I:

磨损硬度大,丝质体、氧化树脂体突起高M:

突起高,除粘土矿物显微硬度显微硬度是压痕硬度的一种,用显微光度计测定。

脆度:

煤受外力作用而破碎的性质,抗压和抗剪强度的表现镜煤:

脆度大、硬度小、

破碎时成细碎屑。

丝炭:

脆度大、硬度大、破碎时成粉未暗煤:

脆度小、硬度大、破碎时成大粒级

断口:

煤受外力打击后的人工断面。

如贝壳状、眼球状、平坦状、阶梯状、参差状等

密度:

单位体积煤的质量真密度(TRD):

体积不包括煤的内部毛细孔和裂隙

视密度(ARD):

体积包括煤的内部毛细孔和裂隙堆密度:

人工堆积,人为孔隙下的密度

裂隙:

煤中自然断开,不连续的界面外生裂隙:

以各种角度与煤层层理面相交(剪裂隙两组、较平直,张裂隙一组,裂面凹凸不平,呈羽毛状,波纹状)次生矿物、煤屑充填,系构造应力的产物,裂隙间距较宽。

内生裂隙:

由内张力形成,一般发育两组,近垂直于层理面,裂面比较平坦。

节理:

煤沿各组不同方向的裂隙发生破裂,并构成一定的几何形态,如板状、柱状、立方体状、平行六面体状、锥状、鳞片状等。

孔隙类型:

气孔,植物组织孔,原生粒间孔,溶蚀孔。

测试方法:

低温液氮测>0.75nm的孔隙压汞法测>7.5nm的孔隙比孔容:

单位重量的孔容(孔隙体积)。

表面积表面积包括:

外表面积和内表面积比表面积:

单位重量的表面积测试方法:

BTE法—测量煤吸附重量与气体分子的截面积微孔体积法—压汞法气相色谱法

吸附性与渗透性吸附方式:

物理吸附,范德华力单相介质的吸附能力H2O>CO2>CH4>N2

煤的化学工艺性质

煤的化学工艺性质是指煤在加工利用过程中表现出来的化学工艺特性。

包括煤的发热量、煤的粘结性和结焦性、煤的可磨性、煤的热稳定性、煤对CO2的反应性、煤的灰熔点和结渣性、煤的着火点和自燃、煤的可选性等。

煤的发热量是指单位质量的煤完全燃烧所产生的全部热量,以符号Q表示

发热量的测定原理

(1)绝热式量热计测试法

(2)高位发热量和低位发热量

煤的高位发热量(Qgr,ad)煤的低位发热量(Qnet,ad)从煤的高位发热量减去水的汽化热,便是煤的低位发热量。

常用的指标Qb,ad(空气干燥基弹筒发热量):

这是测试的直接结果,需要换算。

Qgr,ad(空气干燥基高位发热量):

用于报出测试结果。

Qgr,d(干燥基高位发热量):

用于评定煤的质量,研究煤质

Qgr,daf(干燥无灰基高位发热量):

用于评定煤中有机质的性质,可反映煤阶。

Qnet,ar(收到基低位发热量):

反映煤的实际质量,是煤炭计价的依据,也用于燃煤工业锅炉的设计。

影响煤发热量的因素:

煤岩成分,煤化程度,煤中矿物杂质的含量,煤的风氧化程度

煤的粘结性和结焦性:

粘结性:

指煤粒(d<0.2mm)在隔绝空气受热后能否粘结其本身或惰性物质形成焦块的能力。

煤的粘结性是结焦性的必要条件

结焦性:

指煤粒隔绝空气受热后能否生成优质焦炭(焦炭强度和块度符合冶金焦的要求)的性质。

煤粘结性和结焦性的测定方法:

胶质层指数法(Y)粘结指数法(GR.I)

罗加指数法(R.I)奥亚膨胀度(b)

坩埚膨胀序数(CSN)葛金焦型(G~K)

基氏流动度焦渣特征

(1)胶质层指数法主要参数:

胶质层最大厚度(Y/mm)最终体积收缩度(x/mm)

体积曲线类型焦块特征

测试方法:

把粒度<1.5mm的精煤样100克放在钢杯中,从杯底加热至250℃以后,以3℃/min的速度每隔10min测一次胶质层的上、下层面的高度,直至730℃时为止

胶质体层:

温度到达软化点后,煤软化而形成

半焦层:

胶质层之下温度达到胶质体固化点后,煤固化而成

煤样层:

胶质层之上的煤仍保持未软化状态。

适用范围①以裂隙少,小孔隙,无海绵体,完全熔合,具银白色光

泽的焦炭质量为佳。

②Y值反映胶质的数量,不能反映胶质体的质量。

胶质层

指数法对中等粘结性煤的区分能力强,对弱粘结性煤的

鉴定能力较差。

③多数煤的Y值具可加性,利于炼焦配煤的计算。

④测试时间长,用煤样量大(一次需200克精煤样)

(2)罗加指数法(R·I)罗加指数表示粒度>1mm的焦块总质量的百分比

测试步骤Ⅰ:

将粒度<0.2mmad1g煤样与5g宁夏汝箕沟标准的WY

(Ad<4%,Vdaf>7%,粒度0.3~0.4mm)混合均匀,在850±10℃条件下焦化15min。

Ⅱ:

取出后冷却,称取焦渣总质量(G)

Ⅲ:

把焦渣放在1mm园孔筛上筛分,筛上部分再称重(G1)

Ⅳ:

放入转鼓内,进行第一次转鼓试验,转速50转/min,

转5min后,用1mm园孔筛进行筛分,再称筛上部分的

质量(G2)

Ⅴ:

再放入转鼓进行第二次转鼓试验,重复筛分、称重(G3)

Ⅵ:

进行第三次转鼓试验(G4)

适用范围①该法适于测定中等粘结性煤,对弱粘结性煤也有较好的区分能力,但对强粘结性煤的区分能力较差,对弱粘结性煤测定的重现性也差。

②该法用的煤样量少,测试时间短,简便。

③各国选择的无烟煤不同,测定结果无可比性

(3)粘结指数法(G或GR·I)测定原理与罗加指数相同,所不同的是无烟煤的粒度改为0.1~0.2mm,分析煤样与无烟煤的配比可以改变,转鼓试验由三次改为二次。

适用范围:

粘结指数适合区分弱和中粘结性煤,测试也较简便。

但对强粘结

煤区分能力仍欠佳,对弱粘结性煤测定时需改变配比,比较麻烦。

(4)煤的奥亚膨胀度试验(b%)<0.2mmad煤样制成规定的60mm长(d=6mm)的煤笔,放在有标准口径的膨胀管内,上面放置一根能在管内自由滑动的膨胀杆。

将上述装置放在专用电炉内,以3℃/min的速度加热,从300℃~550℃,记录膨胀杆的位移曲线。

适用范围:

①奥亚膨胀度主要取决于胶质体的数量、透气性、气体析出速度。

中煤阶烟煤的胶质体数量多,透气性差,温度间隔宽,膨胀度大。

该法对中、强粘结性煤的区分能力好,尤其是对强粘结性煤,b%

值优于Y值,b%值的重现性好。

但对弱粘结性煤的区分能力较差。

②体积曲线收缩后,膨胀还未回到原来的零点线上,仍以固化点距零点线的距离占煤笔长度的百分数来确定膨胀度,但为负值。

3、影响粘结性和结焦性的因素:

影响煤粘结性和结焦性的因素有煤化程度、煤岩成分煤的还原程度、风氧化程度、煤中矿物杂质的含量等。

4、煤的结渣性:

指煤在气化或燃烧过程中,煤灰受热软化、熔融而结渣的性质。

取400cm3试样放入气化套中,加入燃烧的木炭,通入适量空

气,等试样燃尽熄灭后,冷却,取出全部灰渣,在6mm孔径筛上

振筛30秒,计算>6mm渣块占总灰渣质量的百分数(每个试样分

别做鼓风流速为0.1m/s、0.2m/s、0.3m/s三种强度的重复试验,取

三个强度结渣率的平均值)。

5、煤的着火点和煤的自燃煤的着火点(燃点)煤释放出足够的挥发分与周围大气形成可燃混合物的最低着火温度称为煤的着火点。

煤的自燃:

煤在常温下氧化能力的内在属性。

煤的分类

分类指标:

1958年的分类煤化程度:

Vr%结焦工艺性质:

Y/mm

1986年的新分类(14大类29小类)HM:

PM%;Qgr,maf

YM:

煤化程度指标:

Vdaf%粘结性指标:

G、Y/mm、b%

WY:

Vdaf%Hdaf%

数码:

国际煤分类褐煤分类:

大类(编码十位):

Mt,af%把褐煤分为6大类

小类(编码个位):

Tar,daf%每大类划分出5小类

国际煤新分类:

①分类只包括煤,而不包括泥炭、油页岩等其它碳氢化合物②统一世界各国在褐煤、烟煤、次烟煤、硬煤等各词术语,引入煤化程度或煤阶的概念(rank)③煤的分类采用编码系统,共用9个指标14个编码

低煤阶煤:

Qgr,maf≤24MJ/kg,Rav,ran<0.6%,与褐煤相当

中煤阶煤:

<0.6%Rav,ran<2.5%(苏、法两国提出),与烟煤相当

高煤阶煤:

Rav,ran>2.5%(苏、法两国提出),与无烟煤相当

新的分类方案与编码①Ro,av,ran%②Ro,ran直方图③I%④E%⑤CSN⑥Vdaf%⑦Ad%⑧St,d%⑨Qgr,mafMJ/kg

石油的性质颜色:

石油呈白色、淡黄色、黄褐色、深褐色、黑绿色、黑

色。

取决于胶质、沥青质的含量,可用塞氏比色计测定

密度:

粘度:

流体运动时,其内部质点沿按触面相对运动,产生内摩擦力以阻抗流体变形的性质。

影响因素:

温度(埋深)、压力和化学成分

荧光性:

石油及其产品在紫外光(10~400nm)照射下所发的光。

旋光性:

当偏光通过石油时,偏光面会旋转一定角度,这个角度

称旋光角。

凡能使偏光面发生旋转的物质称具有旋光性

溶解度:

石油在水中溶解度很低,且烷烃<环烷烃<芳香烃。

影响因素:

温度压力盐度

热值:

石油的发热量41~46MJ/Kg

第四章

一、沉积有机质的演化阶段与标志

总的得来说沉积有机质演化阶段分为固态有机质和流体有机质演化阶段两种,两者既有阶段性的对应关系,又存在各自不同的演化差异。

如下表所