物理必修1知识结构总结文档格式.doc

《物理必修1知识结构总结文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物理必修1知识结构总结文档格式.doc(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

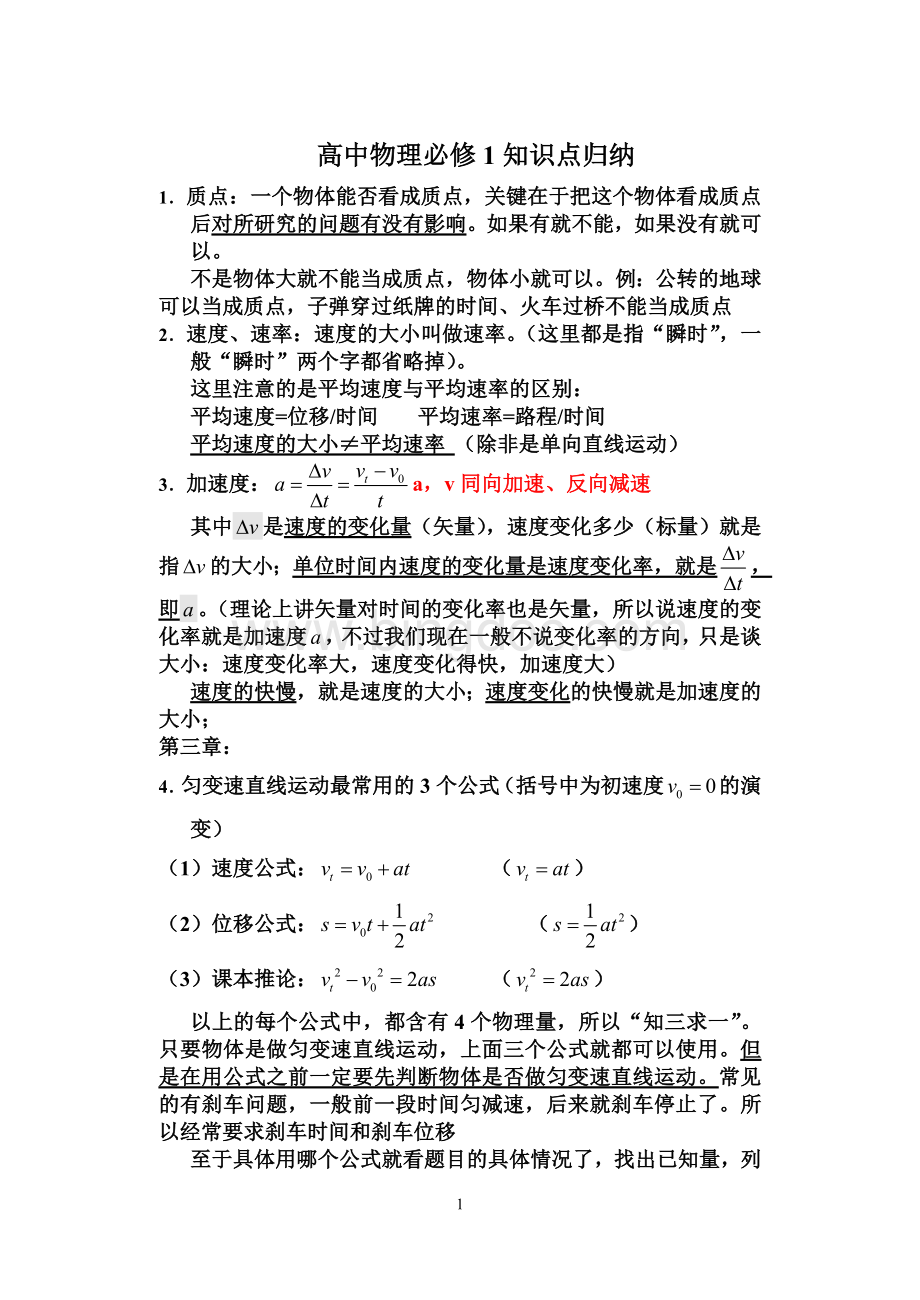

只要物体是做匀变速直线运动,上面三个公式就都可以使用。

但是在用公式之前一定要先判断物体是否做匀变速直线运动。

常见的有刹车问题,一般前一段时间匀减速,后来就刹车停止了。

所以经常要求刹车时间和刹车位移

至于具体用哪个公式就看题目的具体情况了,找出已知量,列方程。

有时候得联立方程组进行求解。

在解决运动学问题中,物理过程很重要,只有知道了过程,才知道要用哪个公式,过程清楚了,问题基本上就解决了一半。

所以在解答运动学的题目时,一定要把草图画出来。

在草图上把已知量标上去,通过草图就可以清楚的看出物理过程和对应的已知量。

如果已知量不够,可以适当的假设一些参数,参数的假设也有点技巧,那就是假设的参数尽可能在每个过程都可以用到。

这样参数假设的少,解答起来就方便了(例:

期中考最后一题,假设速度)。

注:

匀变速直线运动还有一些推论公式,如果能够灵活运用,会给计算带来很大的方便。

(4)平均速度:

(这个是匀变速直线运动才可以用)

还有一个公式(位移/时间),这个是定义式。

对于一切的运动的平均速度都以这么求,不单单是直线运动,曲线运动也可以(例:

跑操场一圈,平均速度为0)。

(5)位移:

5.匀变速直线运动有用的推论(一般用于选择、填空)

(1)中间时刻的速度:

。

此公式一般用在打点计时器的纸带求某点的速度(或类似的题型)。

匀变速直线运动中,中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度。

(2)中间位置的速度:

(3)逐差相等:

这个就是打点计时器用逐差法求加速度的基本原理。

相等时间内相邻位移差为一个定值。

如果看到匀变速直线运动有相等的时间,以及通过的位移,就要想到这个关系式:

可以求出加速度,一般还可以用公式

(1)求出中间时刻的速度。

(4)对于初速度为零的匀加速直线运动

6.对于匀减速直线运动的分析

如果一开始,规定了正方向,把匀减速运动的加速度写成负值,那么公式就跟之前的所有公式一模一样。

但有时候,题目告诉我们的是减速运动加速度的大小。

如:

汽车以a=5m/s2的加速度进行刹车。

这时候也可以不把加速度写成负值,但是在代公式时得进行适当的变化。

(a用大小)

速度:

位移:

推论:

(就是大的减去小的)

特别是求刹车位移:

直接,算起来很快。

以及求刹车时间:

这里加速度只取大小,其实只要记住加速用“+”,减速用“-”就可以了。

牛顿第二定律经常这么用。

7.匀变速直线运动的实验研究

实验步骤:

•

OABCDE

3.07

12.38

27.87

49.62.07

77.40

图2-5

关键的一个就是记住:

先接通电源,再放小车。

常见计算:

一般就是求加速度,及某点的速度。

T为每一段相等的时间间隔,一般是0.1s。

(1)逐差法求加速度

如果有6组数据,则

如果有4组数据,则

如果是奇数组数据,则撤去第一组或最后一组就可以。

(2)求某一点的速度,应用匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度即

比如求A点的速度,则

(3)利用v-t图象求加速度

这个必须先求出每一点的速度,再做v-t图。

值得注意的就是作图问题,根据描绘的这些点做一条直线,让直线通过尽量多的点,同时让没有在直线上的点均匀的分布在直线两侧,画完后适当向两边延长交于y轴。

那么这条直线的斜率就是加速度,求斜率的方法就是在直线上(一定是直线上的点,不要取原来的数据点。

因为这条直线就是对所有数据的平均,比较准确。

直接取数据点虽然算出结果差不多,但是明显不合规范)取两个比较远的点,则。

8.自由落体运动

只要说明物体做自由落体运动,就知道了两个已知量:

,

(1)最基本的三个公式

(2)自由落体运动的一些比例关系

(3)一些题型

A.关于第几秒内的位移:

如一个物体做自由落体运动,在最后1秒内的位移是,求自由落体高度h。

设总时间为t,则有,求出t,再用求得h。

也可以设最后1秒初的初速度为,则有(这里为1s),可以求出,则

B.经过一个高度差为的窗户,花了时间。

求物体自由落体的位置距窗户上檐的高度差h。

与题型A的解题思路类似。

C.水龙头滴水问题

这种题型的关键在于找出滴水间隔。

弄清楚什么时候计时,什么时候停止计时。

如果从第一滴水滴出开始计时,到第n滴水滴出停止计时,所花的时间为t,则滴水间隔。

(因为第一滴水没有算在t时间内,滴出第二滴才有一个时间间隔,滴出3滴有2。

)这个不要死记硬背,题目一般都是会变的。

可能是上面滴出第一滴计时,下面有n滴落下停止计时;

滴出一滴后,数“0”,然后逐渐增加,数到“n”的时候,停止计时;

等等

建议:

一滴一滴地去数,然后递推到n。

求完时间间隔后,一般是用在求重力加速度上。

水龙头与地面的高度,如果只有一个时间间隔则;

(用t、n表示即可)如果有两个时间间隔则 以此类推

9.追及相遇问题

(1)物理思路

有两个物理,前面在跑,后面在追。

如果前面跑的快,则二者的距离越来越大;

如果后面追的快,则二者距离越来越小。

所以速度相等是一个临界状态,一般都要想把速度相等拿来讨论分析。

前面由零开始匀加速,后面的匀速。

则速度相等时,能追上就追上;

如果追不上就追不上,这时有个最小距离。

前面匀减速,后面匀速。

则肯定追的上,这时候速度相等时有个最大距离。

相遇满足条件:

(后面走的位移等于前面走的位移加上原来的间距L,即后面比前面多走L,就赶上了)

总之,把草图画出来分析,就清楚很多。

这里注意的是如果是第二种情况,前面刹车,后面匀速的。

不能直接套公式,得判断到底是在刹车停止之前追上,还是在刹车停止之后才追上。

例题:

一辆公共汽车以12m/s的速度经过某一站台时,司机发现一名乘客在车后L=8m处挥手追赶,司机立即以2m/s2的加速度刹车,而乘客以v1的速度追赶汽车,当

(1)v1=5m/s(8.8s)

(2)v1=10m/s(4s)

则该乘客分别需要多长时间才能追上汽车?

(2)数学公式求解

数学公式就是由,列出表达式,代入数值,解一个关于时间t的一元二次方程。

根据进行判断:

如果>

0,则有解,可以相遇二次;

=0,刚好相遇一次;

<

0,说明不能相遇。

求出t即求出相应的相遇时间。

也可以将方程进行配方。

(>

0)

1/2a,说明无法相遇,在时刻,有最小值

1/2a,说明在时刻,二者距离有最大值,求出方程等零的解t即可得到相遇时间(刹车问题这里经常会出错)。

1/2a,说明在时刻刚好相遇一次。

数学方法相对来讲可以解决一大部分问题,但是物理思想比较少,如果一味的套用就容易出错。

就比如上面的那道例题。

推荐使用物理思想解题,别一味的套公式。

把草图画出来,就简洁很多了。

数学的公式自然就列出来了。

10.弹力

产生条件:

1。

接触2。

相互挤压(弹性形变)

方向:

垂直于接触面。

点点接触,垂直于切面,即弹力过圆心,或其延长线过圆心。

绳子对别人的拉力沿着绳子收缩的方向。

弹簧的弹力拉伸的情况下与绳子一样,但还可以被压缩。

弹簧的弹力满足胡克定律:

,这里的x是指弹簧的形变量,不是弹簧的长度。

拉伸,压缩。

(即x为大的减去小的)注:

杆的力一般也沿着杆的方向,除了那种有滑轮的以及用杆固定物体。

否则一般情况下,杆对物体的弹力也是沿着杆方向,往外弹或被往里拉(一般是被压缩往外弹)。

11.摩擦力滑动摩擦力大小,方向与相对运动方向(相对运动很重要,没有肯定是错的)相反。

一定要是滑动摩擦力这个公式才能用,而且只要是滑动摩擦力这个公式就可以用!

这里的N是物体与接触面之间的弹力,N不一定等于重力,切记。

物体对接触面的压力与接触面对物体的支持力二者是等大的。

只要接触面固定,那么就一定,改变压力,滑动摩擦力就改变。

静摩擦力的判断相对来讲难一点。

一个是用假设法,假设接触面光滑,看物体怎么相对于接触面怎么运动。

摩擦力方向跟相对运动趋势的方向相反。

如果没有相对运动趋势,自然就没有静摩擦力。

另外一个是受力分析,根据状态来判断,这个方法是通用的,而且相对来讲能力的要求高一点。

对物体受力分析,如果有静摩擦力,符不符合条件所说的状态,如果没有呢。

静摩擦力的大小要根据物体的状态,通过受力分析得到。

静摩擦力大小千万不要用滑动摩擦力的公式来算。

12.力的合成

合力范围:

两个分力大小固定,则合力的大小随着两分力夹角的增大而减小。

当两个分力相等,且=120°

时,合力大小与分力相等即=F,这是个特例,应该记住。

当大于120°

,合力小于分力;

当小于120°

,合力大于分力。

分力夹角固定,

(1)<

90°

,合力大小随着分力的增大而增大;

(2)>

,分力增大,合力大小的变化不一定。

验证平行四边形定则实验:

注意:

(1)拉力要确定大小、方向;

(2)两次都要把节点拉到O,这样才有相同的作用效果;

(3)做力的图示要用相同的标度。

13.力的分解

力分解是力合成的逆过程,同样遵守平行四边形定则。

关键是按效果分解、正交分解、以及力分解的唯一性条件。

正交分解:

坐标系的建立一般是水平竖直,或者平行接触面垂直接触面建立坐标系。

到牛顿第二定律之后,一般是沿着运动方向建立直角坐标系。

建立完坐标系之后,将不在坐标轴上的力进行分解,对边就是sin、邻边就是cos(在正交分解里才是这样,如果用合成的方法对边不一定就是sin,也可能是tan)。

分力的性质与被分解力的性质一样,合成就不要求一样了

14.平衡问题、牛顿第二定律

所学的一切力都归结于平衡的分析,如果不平衡则应用牛顿第二定律。

解力学题的一搬步骤:

(1)受力分析。

先分析非接触力,一般就一个重力;

再分析接触力,先找接触,看有几个接触。

再从简单的开始分析,比如外界的拉力、推力等等。

简单接触分析完之后,再分析接触面。

一个接触面就可能存在两个力:

弹力、摩擦力。

受力分析一定要正确,分析完之后,最好再检查一遍。

这里要是错了,就全军覆没了!

(2)建立坐标系,找角度、列方程。

要是平衡的话,就列平衡方程。

轴上的一堆力合力为零,即正半轴的力=负半轴的力。

y轴同理。

如果不平衡,那就求出合力,根据牛顿第二定律列方程。

F合=ma。

列方程的时候,注意不要遗漏一些力,除了在坐标轴上的力,还要加上一些坐标轴上的分力。

关于合力谁减去谁,就看加速度沿那个方向。

加速度那个方向减去另外一个方向,则合力为正的。

求出的加速度就是正的。

反之,为负。

(3)求解

关于整体法、隔离法。

如果是研究外界对这个系统的作用力的时候,用整体法很方便。

总结:

运动学一定要画草图,并把已知量标上去。

这样通过草图就可以清楚看出没一段过程的已知量。

“知三求一”,如果不能求,则设一些参数。

但是这个参数尽量用的范围要广。

力学受力分析,按照我说的步骤一步一步来,分析错了,就基本没戏了。

一般可以自己在旁边另外画一个草图分析,没必要都画在原图上。

画在原图上反而有时候不好表示。

把所有的力的箭尾都画在重心,否则自己会混淆,画完之后标上符号比如G、F。

不管是运动学还是力学,列方程时,一定要列表达式,不要列一堆的数值方程。

同时如果有几个相同的物理量,一定要区分开来。

比如:

v1、v2、a1、a2、F1、F2等等。

不要都用v、a、F。

牛顿第二定律的运用就是围绕一个加速度展开的。

分析力求得加速度,用到运动。

或通过运动得到加速度,分析力。

15.动态平衡分析:

就是平衡的一个扩展,通过受力分析得到平衡。

然后改变条件,问什么力怎么变。

(1)作图法

这种情况一般就是受到三个力平衡情况,通过受力分析,三个力平衡可以得到一个矢量三角形。

然后在这个三角形里面,找出不变量,及变化量。

进行分析就可。

一般不变的有:

一个力(一般为重力,大小方向都确定),另外一个力的方向;

变化的有:

第三个力的方向;

问随着第三个力方向的改变,其他力怎么变,或求最小值。

(2)计算法

同样是受力分析,假设出一个角度(有时题目本身就有角度)。

把几个力都用一个不变的力表示出来(一般就是重力),改变之后,角度变化引起那几个力的变化。

这里有一些数学知识:

、、

当时,随着的增大

、变大

、变小

几个特殊值

、

9