高考海南地理试卷及答案Word文档格式.doc

《高考海南地理试卷及答案Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考海南地理试卷及答案Word文档格式.doc(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

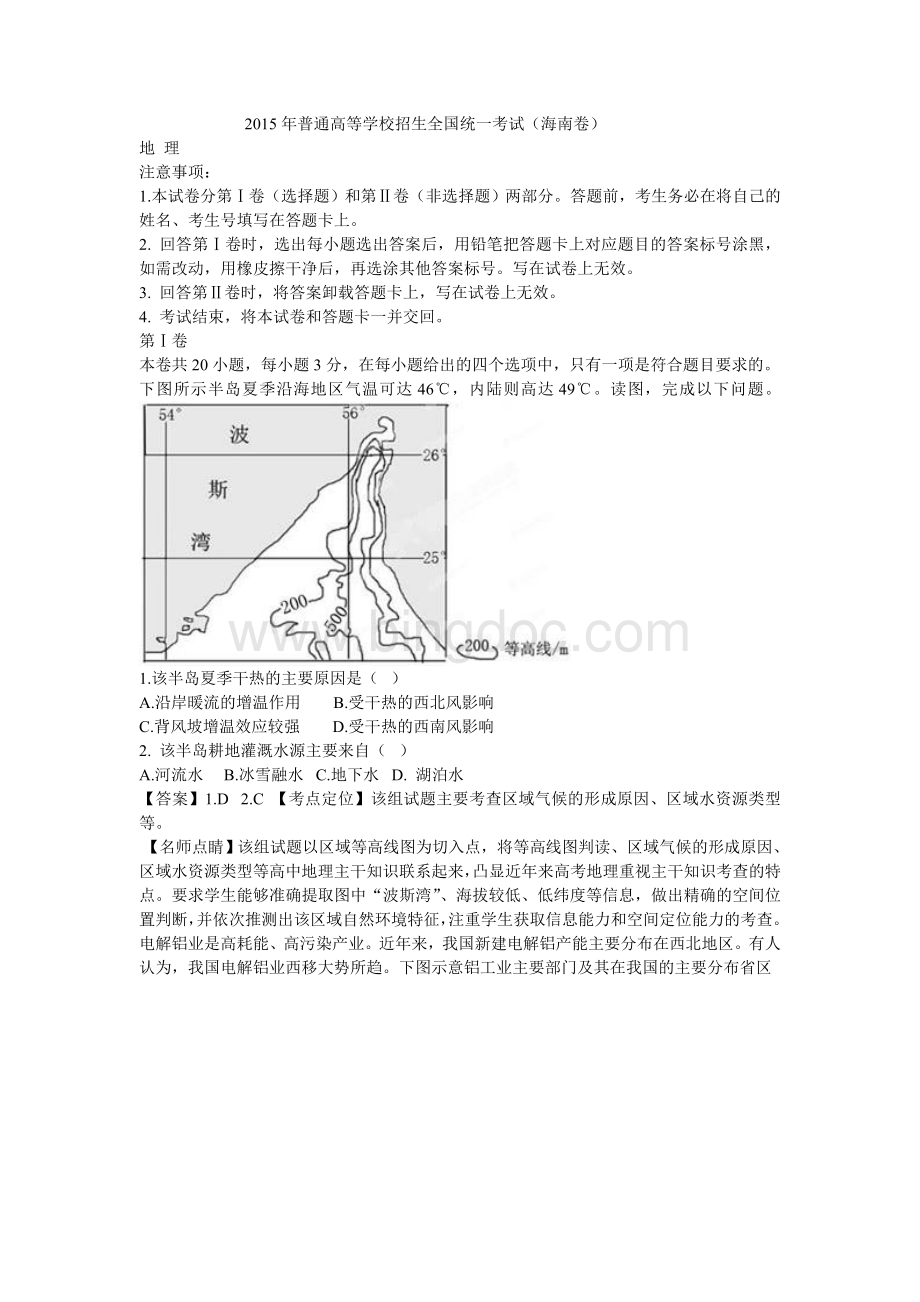

近年来,我国新建电解铝产能主要分布在西北地区。

有人认为,我国电解铝业西移大势所趋。

下图示意铝工业主要部门及其在我国的主要分布省区

(2010年前)。

据此完成以下问题。

3.西北地区大规模发展电解铝业依赖的优势条件是(

A.廉价而充足的电力

B.良好的生态环境

C.充足的原料供应

D.良好的工业基础

4.电解铝业由东、中部转移到西北地区,会导致(

A.能耗降低

B.产品价格提高

C.污染排放减少

D.运输成本增加

5.西北地区电解铝厂选址应远离(

A.交通线

B.输电线

C.绿洲

D.荒漠

【答案】3.A

4.D

5.C

【考点定位】该组试题主要考查工业区位优势条件分析、我国国内产业转移的影响等。

【名师点睛】该组试题以铝工业主要部门及其在我国的主要分布省区示意图为切入点,将工业区位条件分析、我国国内产业转移的影响、区域工业发展对地理环境的影响等问题联系起来。

要求学生能结合区域自然环境和社会经济特征,对西北地区发展电解铝工业的区位优势,电解铝业由东、中部转移到西北地区的影响等问题做出准确分析。

突出地理学科的综合性特征,以考查学生教材主干知识的迁移应用能力为核心目标。

1994年1月1日,美国、加拿大和墨西哥签署的北美自由贸易协定生效。

下图示意相关国家和地区占美国进口服装份额(%)的变化。

6.据图示信息推测,1981-2000年间,中国香港、中国台湾和韩国的服装业(

A.自主品牌越来越多

B.原材料越来越短缺

C.人力成本不断上升

D.设计能力不断下降

7.1995-2000年,墨西哥向美国出口更多服装的主要原因是(

A.距离美国近

B.通关税率低

C.生产成本低

D.生产技术高

【答案】6.C

7.B

【考点定位】本小题主要考查区域产业转移的原因。

【名师点睛】该组试题以相关国家和地区占美国进口服装份额的变化扇形图为切入点,主要考查区域产业转移的原因。

要求学生能够通过对不同时间相关国家和地区占美国进口服装份额的变化的分析,并结合所学知识,推测区域产业转移的原因。

突出高中地理重视图表能力分析的学科特点,注重考查学生灵活运用地理基础知识解决实际问题的能力。

科学研究表明,地球上水量是基本稳定的;

陆地水、海洋水、大气水的水量也是相对平衡的。

8.实现海陆间矿物质迁移的水循环环节是(

A.蒸发

B.水汽输送

C.降水

D.径流

9.海洋水的矿物质含量(

A.基本不变

B.总趋势为增加

C.总趋势为降低

D.在冰期相对较低

【答案】8.D

9.B

【考点定位】本小题主要考查水循环对地理环境的影响。

【名师点睛】该组题目通过文字材料,以水循环作为试题与教材及课标的结合点,考查水循环对地理环境产生的影响,对水循环过程和各环节的理解是解决该题的关键。

陆地矿物质主要通过径流被搬运到海洋,随着水循环过程的持续进行,海洋中矿物质总量呈上升趋势。

突出高考地理重视主干知识考查的特点,以考查学生运用教材知识解决地理问题的能力为主要目标。

埃及沙漠广布,人口、城市主要集中在尼罗河谷地和三角洲,首都开罗人口约1800万,是埃及政治、经济、文化中心。

2015年3月,埃及宣布在开罗以东的沙漠地区兴建新首都。

新首都作为政治中心,规划容纳500万居民,提供175万个长期工作职位。

下图为埃及略图。

10.推测埃及兴建新首都的首要目的是(

A.平衡地区发展

B.提升国家形象

C.分散开罗人口

D.吸引国家投资

11.与开罗以北地区相比,在开罗以东地区建设新首都的优势条件是(

A.农业发达

B.用地充足

C.基础设施完善

D.交通便利

12.埃及新首都提供的长期工作职位,所属的主要部门为(

A.农业

B.制造业

C.建筑业

D.服务业

【答案】10.C

11.B

12.D

【考点定位】本小题主要考查城市建设的作用、区位因素等。

【名师点睛】本组试题以区域地图为切入点,以城市化为背景,将城市化问题的解决措施、城市建设的区位因素、城市功能定位等问题联系起来,着重考查学生获取信息、综合分析等能力。

材料中“埃及沙漠广布”是人口集中于少数大城市的原因,其结果是导致少数大城市出现城市化问题,在此背景下,设置“推测埃及兴建新首都的首要目的”这一问题,分析出题人意图可知,该问题的实质是考查城市化问题的解决措施。

“沙漠广布”的埃及,与位于尼罗河下游沿岸地区的开罗相比,开罗以东地区只能具有土地广阔,地价较低的优势。

新城市的定位是政治中心,理解这一点,才能对埃及新首都提供的长期工作职位所属的主要部门做出准确推测。

根据材料理解出题人意图,并灵活运用教材相关知识,是解决该组试题的关键之处。

全球变暖已经成为全世界共同面临的问题,但就升温幅度而言,北半球比南半球大,高纬度地区比低纬度地区大,据此完成以下问题。

13.下列四地中升温幅度最大的是(

A.蒙古高原

B.亚马孙平原

C.巴西高原

D.长江中下游平原

14.导致南北半球升温差异最主要的原因是(

A.大气成分的差异

B.海陆分布的差异

C.太阳辐射的差异

D.大洋环流的差异

【答案】13.A

14.B

【考点定位】本小题主要考查全球气候变化的空间差异的原因。

【名师点睛】本小题以全球气候变化为背景,采用文字材料形式呈现地理信息,考查全球气候变化的区域差异,试题难度中等,解题的关键点在于对文字材料的分析和信息提取,以及对南北半球海陆分布等相关知识的熟练掌握。

全球气候变化的总体趋势是气候变暖,但不同区域气候变化存在差异,就南北半球而言,南半球升温幅度相对北半球小,这主要和南北半球的海陆分布状况有关。

下图示意某湖泊位置。

20世纪30~50年代,该湖流域大规模开垦。

15.据图中信息判断,该湖泊(

A.湖面少风浪

B.北部湖水较南部浅

C.冬季不结冰

D.湖水多被用于灌溉

16.在该湖①②③④四湖区中,最适宜淡水鱼生长的湖区是(

A.①

B.②

C.③

D.④

17.20世纪30~50年代,该湖水位下降加剧的主要原因是(

A.流域年降水量减少

B.流域年蒸发量增大

C.入湖河水量减少

D.出湖河水量增大

【答案】15.B

16.D

17.C

【考点定位】本小题主要考查区域自然环境特征、区域生态问题等。

【名师点睛】该组试题以区域地图为切入点,考查区域自然环境特征及其影响、区域自然环境特征变化的原因等。

区域自然环境要素相互联系、相互影响,从而构成区域整体自然环境特征,基于此,区域问题的解答一般可遵循“区域定位——区域地理环境特征分析——区域地理环境的影响”这一思路,即先根据材料中所提供信息如经纬度、地名等确定区域地理位置,再分析区域地理环境特征的表现及其成因,再推测区域地理环境的影响。

区域问题是高考地理的主要考查方式,从区域入手,考查地理环境综合特征,体现了地理学科的综合性和区域性特征。

高考刚结束,小明同学到我国某省进行为期半个月的旅游,旅游期问,小明既领略了高原风光,又穿越了高山峡谷,还参观了橡胶园。

18.小明旅游的省是(

A.云南省

B.海南省

C.贵州省

D.广东省

19.某天的下午l点20分,太阳直射小明头顶。

此时他可能位于(

A.23°

N,lOO°

E

B.23°

N,120°

E

C.24°

D.24°

N,120°

20.小明所参观的橡胶园比其他国家的橡胶园位置偏北,这是因为(

A.山地高原阻挡冷空气南下

B.气候干燥,太阳辐射强

C.当地土壤营养物质丰富

D.河流众多,灌溉条件好

【答案】18.A

19.A

20.A

【考点定位】本小题主要考查区域定位、地球运动的地理意义、农业区位因素等。

【名师点睛】该组试题以文字材料呈现地理信息,综合考查区域定位、地球运动的地理意义以及农业区位因素等知识。

对于第一小题而言,材料中所给出的“高原”、“高山峡谷”、“橡胶园”等地理信息的准确提取是区域定位的关键。

第二小题依然是区域定位的问题,该题的创新之处在于将区域定位和地球运动的地理意义相结合,其实质还是考查地球运动的地理意义。

第三小题则将考查重点放在特殊区域自然地理环境的形成原因分析上,即考查非地带性因素对气候的影响,一般可从地形、洋流等方面着手。

第Ⅱ卷

本卷包括必考题和选考题。

第21题~第23题为必考题,每个试题考生都必修做答,第24题~第26题为选考题,考生根据要求做答。

21.阅读图文资料,完成下列要求。

(10分)

茶树为常绿阔叶树,主要分布在气候湿热的热带、亚热带的山地、丘陵地区,而位于44°

N附近的俄罗斯索契栽培茶树有数百年历史,下图示意索契的位置。

分析索契适宜茶树生长的水热条件的成因。

【答案】背山面海,位于西风带(盛行西南风),(2分)黑海蒸发的水汽随盛行风遇山地抬升,云多雨丰(多地形雨)。

(2分)纬度约44°

N,夏季气温高。

(2分)冬季山脉阻挡北面冷空气侵袭,且黑海海面水温较高(对气温调节作用较强),气温较高。

(4分)

【考点定位】本小题主要考查区域气候成因分析。

【名师点睛】该题以“文字+图片”的形式呈现地理信息,通过农业区位因素分析考查区域气候的形成原因,对文字信息的提取和对地图的有效解读是解决该地的关键。

“茶树…分布在气候湿热的热带、亚热带的山地、丘陵地区”点出茶树的生存环境,据此推测,“44°

N附近的俄罗斯索契”也应该具备“湿热的热带、亚热带”相似的气候特征。

分析图中所给信息,图中等高线、海陆分布、经纬度等是解决该题的突破点,基于此,可从地形、大气环流等角度解释该地独特气候条件的形成原因。

22.阅读图文资料,完成下列要求。

广东省自改革开放以来,工业化、城镇化发展迅速,并吸引大量省外人口。

下图示意广东省1994-2009年粮食产量和粮食产需差量(粮食需求量减去粮食产量)的变化。

概述广东省1994-2009年粮食产量和粮食产需差量变化的基本特征,并简述原因。

【答案】

基本特征:

粮食产量呈下降趋势,粮食产需差量呈增大趋势。

(3分)

原因:

(随着工业化、城镇化的迅速发展,)工厂、城镇、道路等大量占用耕地,蔬菜、花卉等经济作物种植面积扩大,致使粮食种植面积缩减,粮食产量下降;

(4分)人口持续增加,粮食消费量持续增加,致使粮食产需差量增大。

(3分)

【考点定位】本小题主要考查区域粮食产需变化及其原因。

【名师点睛】本题采用“文字+图片”的形式呈现地理信息,题中所给地图依然是构成高中地理能力主干的坐标图,准确解读图中曲线含义并据此推断二者变化特征,不难解决“概述广东省1994-2009年粮食产量和粮食产需差量变化的基本特征”这一问题。

而文字材料虽短,但材料中所提供信息非常关键。

“工业化、城镇化发展迅速”,据此并结合所学知识推测,造成产量变化的原因是耕地面积和农业结构的变化;

“吸引大量省外人口”,其隐含的意义是广东省人口数量大幅度增加,进一步可推测粮食消费量增加。

23.阅读图文资料,完成下列要求。

死谷长约225千米,宽8-24千米,低于海平面的面积达1408平方千米。

该地夏季气温经常超过49℃,最高曾达57℃,是北美洲夏季最炎热的地区。

分析死谷夏季炎热的原因。

【答案】夏季受副热带高压的控制,太阳辐射强;

(3分)缺乏植被覆盖,谷底和谷坡共同吸收太阳辐射,加热大气;

(3分)谷深且狭长,(谷底海拔低,)空气对流弱(盛行下沉气流),热量不易散发。

【名师点睛】气候问题是历年高考考核重点,该题依然采用“文字+图片”的形式呈现地理信息,考查非地带性气候的形成原因的分析。

题目以能力立意,以区域等高线地形图综合判读为主要考查目标,突出课程标准的核心理念。

一般而言,大气环流是地带性气候的形成最主要原因,而非地带性气候的形成更多的受到地形、洋流、人类活动等因素的影响。

准确提取材料中死谷特征、地理位置等信息是解答该题的关键之处。

请考生在24、25、26三道题中任选一道做答。

如果多选,则按所做的第一题计分,做答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

24.(10分)旅游地理

吴哥窟是世界著名的人文建筑旅游景点(位置见图)。

吴哥窟曾被遗弃长达400多年,20世纪初,人们开始对吴哥窟进行修复。

吴哥窟已被列入世界文化遗产和濒危世界文化遗产名录。

分析吴哥窟古建筑易遭受的自然威胁。

【答案】地处低纬度(热带)地区,高温多雨,风化、侵蚀作用强;

(4分)植物繁茂,植物根系对建筑物破坏作用强;

(2分)蚁虫繁殖快,蛀蚀作用强;

(2分)地势低平,易遭洪涝。

(2分)

【考点定位】本小题主要考查旅游资源的保护。

【名师点睛】高中地理选修是必修部分的有效补充和升华,该题通过“分析吴哥窟古建筑易遭受的自然威胁”这一设问,考查必修主干知识区域自然环境特征及其影响,因此,准确分析该地自然环境特征是解答该题的关键之处。

题中文字信息作用不大,图中隐含信息的解读十分关键,根据图中所给地理信息准确定位才能进一步分析该地自然环境特征。

该地自然环境特征中的气候、生物、地势等因素分别对吴哥窟古建筑带来不同的影响,答题时要注意语言表述的因果逻辑关系。

25.(10分)自然灾害与防治

阿布巴利克是阿富汗东北山区的一个贫穷村落,居民大多住在土坯房中,2014年5月2日的一场暴雨触发了山体滑坡,摧毁了山下的村庄。

1小时后滑坡再次发生,掩埋了自发前来救援的村民。

此次灾害共造成2700多人死亡。

下图为灾害发生后的实景照片。

分析阿布巴利克滑坡造成重大人员伤亡的原因。

【答案】地形坡度大,松散物质多,又遭强降水,导致滑坡强度(面积、体积)大;

(3分)村庄人口多,位于不稳定山体下方,位置不当;

(3分)土坯房屋不坚固、抗灾能力差,村民缺乏救灾常识;

(2分)地处山区,交通不便,专业救援人员和设备缺乏,救援能力差。

(2分)

【考点定位】本小题主要考查滑坡灾情大小的影响因素。

【名师点睛】本小题是高中地理选修《自然灾害与防治》部分的常见问题,仍然从区域入手,以区域地理事件(自然灾害)为切入点,考查影响自然灾害灾情大小的因素。

图中滑坡和村庄的相对位置关系、山体坡度等,文字材料中“贫穷村落”、“土坯房”、“一场暴雨”、“1小时后滑坡再次发生”等分别隐含了影响滑坡灾情的地形、降水、人口分布、房屋抗灾能力、自救意识和救援能力等信息,准确提取上述信息并形成地理语言才能做出合理回答。

26.(10分)环境保护

灌丛荒漠往往呈带状分布于山麓地带和绿洲边缘。

灌丛植物能够阻挡风沙,并将之固定在周边形成灌丛沙滩;

但干旱加剧或者地下水位下降时,灌丛植物根系无法再获取水分就会死亡,最终形成流动沙丘。

下面左图示意某区植物分布,右图为灌丛沙堆景观。

简述绿洲边缘的灌丛沙堆在其不同发育时期对绿洲的影响,并提出灌丛荒漠生态保护措施。

影响:

灌丛沙堆早期具有固沙作用,可以在一定程度上保护绿洲;

(3分)但如果灌丛死亡,则其早期固定的沙成为沙源,为沙漠化提供物质基础,威胁绿洲。

措施:

保护山地植被,增强水分供养;

合理利用水资源,保证生态需水;

禁止采伐灌木;

采用草方格固定大型灌丛沙堆。

(每答出l项得2分,答出其中2项即可得4分。

其他合理答案可酌情评分,但总分不超过4分。

)

【考点定位】本小题主要考查荒漠化的治理。

【名师点睛】地理综合题的显著特点是注重对学生知识运用、信息获取、材料分析等综合能力的考查,其中教材知识和原理的应用以及材料信息的获取是解决问题的关键。

该题以区域荒漠化问题为切入点,仍然采用“文字+图片”的形式呈现地理信息,考查学生对荒漠化的形成过程的理解以及荒漠化的治理措施。

对文字材料的分析并准确获取其中信息是解答该题的突破点。

“灌丛植物能够阻挡风沙,并将之固定在周边形成灌丛沙滩”是早期灌丛的作用,而“灌丛…死亡”后,其所固定的沙在风力作用下移动,则“最终形成流动沙丘”,这是后期灌丛的影响。

“灌丛荒漠生态保护措施”则是教材中荒漠化的治理措施知识的迁移应用。

地理试题答案及评分参考

评分说明:

非选择题部分,若考生答案与本答案不完全相同,但言之有理,可酌情给分,但不得超过该题所分配的分数。

1.D

2.C

3.A

4.D

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.A

14.B

15.B

16.D

17.C

18.A

19.A

20.A

21.(10分)答案要点:

背山面海,位于西风带(盛行西南风),(2分)黑海蒸发的水汽随盛行风遇山地抬升,云多雨丰(多地形雨)。

22.(10分)答案要点:

原因:

23.(10分)答案要点:

夏季受副热带高压的控制,太阳辐射强;

(3分)缺乏植被覆盖,谷底和谷坡共同吸收太阳辐射,加热大气;

24.(10分)答案要点:

地处低纬度(热带)地区,高温多雨,风化、侵蚀作用强;

25.(10分)答案要点:

地形坡度大,松散物质多,又遭强降水,导致滑坡强度(面积、体积)大;

26.(10分)答案要点:

保护山地植被,增强水分涌养;

(每答出l项得2分,答出其中2项即可得4分。