钻具事故发生的原因及打捞文档格式.docx

《钻具事故发生的原因及打捞文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钻具事故发生的原因及打捞文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

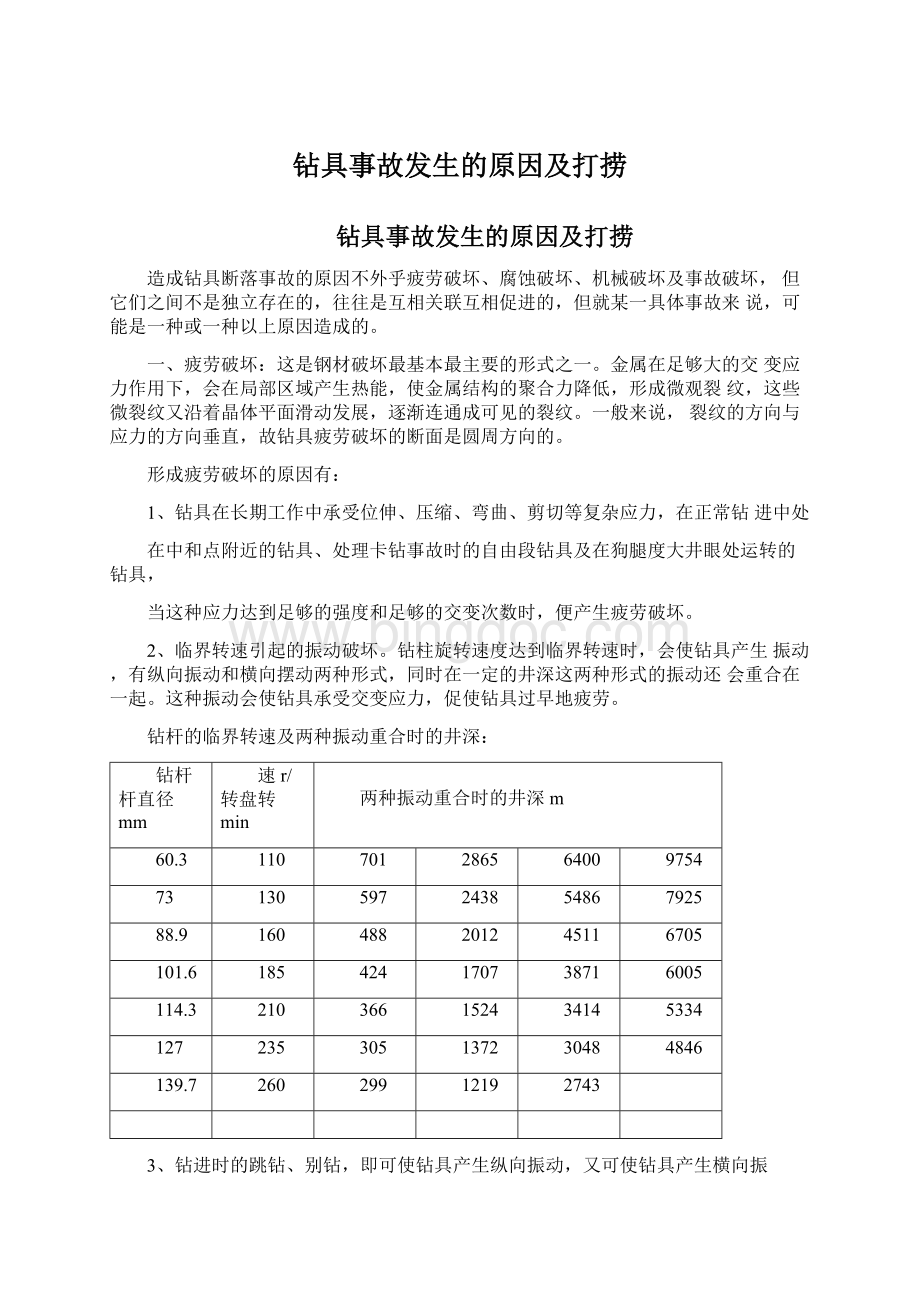

88.9

160

488

2012

4511

6705

101.6

185

424

1707

3871

6005

114.3

210

366

1524

3414

5334

127

235

305

1372

3048

4846

139.7

260

299

1219

2743

3、钻进时的跳钻、别钻,即可使钻具产生纵向振动,又可使钻具产生横向振

动,

对受压部分的钻具破坏极为严重,所以在砾石层中钻进,最容易发生钻具事故。

4、钻具在弯曲的井眼中转动,必然以自身的轴线为中心进行旋转。

这部分钻杆靠井壁的一边受压力,离井壁的一边受拉力,每旋转一圈,拉、压力交变一次,如此形成频繁的交变应力,促使钻具早期破坏。

5、天车、转盘、井口不在一条中心上,转盘本身形成了一个拐点,

井口附近的钻具就好像在弯曲井眼中转动一样,产生了交变应力。

6将弯钻杆

接在钻柱中间,弯钻杆本身和与其上下连接的钻杆都要产生弯曲应力。

如这段钻

具和大狗腿井段相遇时,所产生的交变应力是巨大的。

二、腐蚀破坏:

钻具在恶劣的环境中存放或工作,都会产生腐蚀,这也是

钻具提前损坏的普遍原因之一。

有时几种腐蚀会同时发生,但是总是以某一种腐蚀形式为主要破坏原因。

由于腐蚀使管壁变薄,表面产生凹痕,甚至使钢材变质,降低了钢材的使用价值和使用寿命。

造成钢材腐蚀的因素有氧气腐蚀、二氧化碳腐蚀、硫化氢腐蚀、溶解盐类

腐蚀、各种酸类腐蚀、电化学腐蚀、细菌腐蚀等。

三、机械破坏:

1、钻具在制造过程中形成的缺陷。

2、钻具因长期使用中的磨损。

3、处理卡钻事故时,不恰当地用大力活动。

4、搬运或使用过程中造成了外伤。

5、上扣扭矩不紧或太紧。

6、钻进时加压太大,或发生连续别钻或井下复杂时强扭等。

7、对各种连接螺纹长期使用,而不定期卸开检查。

8、接头或钻杆加厚部分的内径突变处泥浆易形成涡流。

9、将连接螺纹的规范搞错。

10、中途测试挤坏钻具。

四、事故破坏:

1、把不同钢级、不同壁厚、不同等级的钻杆混同使用,强度最弱的钻杆总是最先遭到破坏。

2、顿钻造成钻具折断。

3、事故倒扣。

4、过失倒扣,如井下复杂时出现别钻停转盘后控制倒车不利等。

钻具断落后的井下情况分析

钻具断落很容易发现,它的地面表现是:

悬重下降、泵压降低、转盘负荷变化、无进尺或放空。

有时落鱼很短,如只有一个钻头或半只螺杆,从悬重上很难分辨,但其他各项显示则是很清楚的。

一经发现钻具断落,应立即用原钻具探索鱼头,只有鱼头探到了,才可以有的放矢打捞。

探索鱼头时一定要注意保护鱼头,一旦鱼头损坏了,会给打捞带来不应有的困难。

由于各种因素的影响,有时候钻具断落后,鱼顶不在预计位置,在纵向和横向上都有许多不确定性,因此,探鱼头往往成为打捞工作中碰到的第一个棘手问题。

从纵向上看,鱼头位置不确定因素有:

1、钻头在井底,落鱼只是一个断口,这是最单间的情况。

但是如果断口在中和点以上,原来一部分受拉力的钻具在断落后变为受压状态,而且随着井径的变化而呈弯曲形状,下断口位置会下移。

断口以上的钻具原来所受的拉力较大,断后所受的拉力变小,断口以上的钻具的自重伸长量减少,上断口上移。

这样,上下断口就有了一段距离,这个距离的大小和视钻具的重长度和断口位置而定,即井越深,断口越靠下部,上下断口之间的距离越大。

如果断口在中和点以下,可能出现相反的情况,即鱼头可能有少许上移。

2、钻头虽在井底,但落鱼不是一个断面,也就是说,钻具同时断成了几截。

如果断口处井径大于钻杆接头的两倍,落鱼有可能穿插下行,这时鱼头已不是一个,实际鱼顶位置和计算鱼顶位置相差就特别大了,应首先探明最上一个鱼顶位置,打捞以后,再探下一个鱼顶位置。

3、起下钻过程中遇卡时,提、压、扭转用力过大,或者由于钻具自身的缺陷,过早地破坏,此时断落的钻具有可能在原位,也可能下行到遇阻位置,很难确定鱼头的位置。

4、顿钻造成的事故更复杂,由于各种原因造成的顿钻,钻具从井口脱落之后,以加速度向下运行,顿入井底。

可能把钻具顿成几截,也可能把钻具严重顿弯,有几个鱼头和鱼头位置很难预料,只有逐步探试,才能知其大概。

5、用电测寻找鱼顶位置。

但是由于钻具的自重伸长和电缆的自重伸长不一样,再加上各自丈量的误差,电测出的鱼顶位置和用钻具计算的鱼顶位置也是有误差的。

基于以上原因,探测鱼顶时在纵向上允许有一定的活动范围,可以超过计算鱼顶位置下探,但下放速度要慢,遇阻时不能多压,更不能强转,因为下列几种情况都可能造成遇阻:

A、碰到了鱼头;

B、从鱼顶旁边插下去,碰到了下部钻杆接头;

C、到了小井径

位置,不论是遇到钻杆接头还是钻杆本体都会遇阻。

如果是在小压力下慢转,压力不降或者是突然消失,可能是遇到了钻杆接头或者是鱼头,这时可提起钻具在原处重复试探,以确定该处是否是鱼头。

如果慢转时压力不降或缓慢下降并发出轻微的“咔哒、咔哒”声,证明已错过了鱼头,就不应继续下探了,以防把落鱼挤向井壁,更难打捞。

上边所说的慢转绝不是不受限制的连续旋转,探鱼遇阻时是不允许连续旋转的,每次只能慢转1-2圈,最多不超过5圈,只要能帮助我们判明问题就行了,必须把鱼头保护好,防止任何性质的破坏。

探鱼工具起出后,要仔细检查,凡探鱼工具头部有痕迹,说明它接触到了鱼顶,若工具周边有痕迹或磨光现象则说明工具错过了鱼头。

如果下的是打捞工具,即使打捞不成功,也会给我们带来可贵的信息,就公锥而言,下钻到鱼头位置遇阻,造扣时也打倒车,很像是进了鱼,但上提一些拉力就滑脱,遇到这种情况上提前只需开泵检验一下就知分晓。

另外从起出的公锥可以分析,若是造扣部位有痕迹的,肯定是进了鱼;

若是光杆部位及接头下台肩磨光的,是下入的公锥太小;

若是公锥顶部磨光而且顶端几扣螺纹磨平的,是下入的公锥直径太大;

若是接头周围及下台肩上有磨痕的,是下入了落鱼旁边。

这些情况都有助于我们决定下一步应采取什么措施。

从横向上看,裸眼井段并不是我们想像的那样规则,鱼顶有可能在正常井眼、缩径井眼、扩大井眼、键槽内等。

1、井眼直径小于钻具直径的两倍,如215.9mm井眼和127mn钻杆,井眼中容不下两套钻具,探鱼头时必然会直接碰到鱼顶,而且就是井内钻具断成了几截的情况下也不会相互平行穿插,这是最理想最简单的情况。

2、井眼直径大于钻具接头直径的两倍,如311mm井眼和127mn钻杆,对于比较复杂的情况,往往让打捞者捉摸不透,如何才能得知其端倪呢?

这就需要利用一切必要的侦察手段,将侦察得来的材料加以分析研究,做出符合实际的判断,定出下一步的打捞方案。

如果用钻头都探不到鱼顶的话,就应该用电测的方法探测鱼头及鱼头上下井径的大小。

其次是对每一次打捞过程,即使失败了,也要收集和分析一切可以得到的信息,如在鱼头处的阻、卡、别、跳现象、各种声音及打捞工具的内外磨痕、擦痕与螺纹的磨损、崩落等情况。

使用弯钻杆或可变弯接头时,还要记清这些擦痕的方向,譬如,擦痕在弯钻杆的弯曲方向,说明弯钻杆的偏移值小了,下次应下偏移值更大的;

如果擦痕在弯曲方向的背面,说明弯钻杆的偏移值太大,下一次应下偏移值小一些的;

如公锥造扣部位螺纹完好,说明未进入鱼头;

如果转动时有钢铁撞击声,说明打捞工具超过了鱼头。

最直观的还是泵压的变化,无论公锥、母锥、打捞筒,只要是进了鱼头,泵压必然会上升。

虽然我们尽量使自己的思想符合客观实际,但井下情况是看不见摸不着的,操作起来难免和实际情况有一定的差距。

常常有这样的现象,经过反复探索找不到鱼头,但不定向地用转盘转动着下放找鱼,反而抓到了落鱼。

其实这个道理很简单,当打捞工具不带弯钻杆或可变弯接头而静止下放时是一个点,当转动时,由于下面钻具的摆动,而形成一个扫描面,碰到鱼头的机会就增多了。

如果打捞工具带有弯钻杆或可变弯接头,静止下放时,它扫描的是一个弧线,转动着下放时,它扫描的是一个环型面,也增加了碰到鱼头的机会。

当然这要反复做,不可能一蹴而就。

毕竟碰到鱼头的机会是很少的,如果撞进了鱼头,千万不能上提,因为失去了这次机会,可能再也找不到鱼头了。

另外,落鱼轴线和井眼轴线不可能重合,打捞钻柱的轴线和井眼轴线也不可能重合,绝对零度井是没有的,因而钻具总是靠着井眼的下壁,如果带有弯钻杆或可变弯接头,钻具轴线并不在井眼轴线上,而是在井眼的低边上。

随着转盘的转动,弯钻杆或肘节产生移轴现象,于是就有三种可能:

A、当弯钻杆偏移值等于或小于实际井眼半径时它扫描的面积是靠近井筒下限的眼球状,

还有一部分弯月形面积是扫不到的;

B、如果弯钻杆的偏移值大于实际井眼半径而小于井眼直径时,它扫描的面积是靠近井眼下限的带瞳孔的眼球状面积,其月牙面和瞳孔面是扫不到的;

C、如果弯钻杆的偏移值等于或大于实际井眼直径,它所扫描的面积是个环形面积,

中间的圆面积是扫不到的。

所以在大井眼中打捞钻具时,随着对井下情况的不断认识,经常需要改变弯钻杆的偏移值。

鱼头部位的井径特别大,而弯钻杆又不可能弯曲得很大,因为弯太大了,就无法下钻。

可采取两种办法:

A、在弯钻杆下边接一个直钻杆,然后在直钻杆下边接打捞工具,这样,

偏移值可增加很多;

B、用旁边开水眼的公锥或接头,把好公锥的下部水眼焊死,而从侧面开一个新的水眼,记住,这个新水眼不能开在公锥的造扣部位,而应开在造扣部位的下部。

假如旁开水眼与弯钻杆配合使用,则旁开水眼的方向一定要与弯钻杆的弯曲方向相反。

由于是旁边开的水眼,在开泵循环时,利用射流的反推力,而将公具推向井壁的一边,转盘转一周,公锥可沿井眼周边探测一周。

同时我们还可改变泵排量的大小,来调节反推力的大小排量越大,公锥的位移越大,反之则越小,停止循环时公锥垂直向下。

由于利用这种方法工具扫描范围大,且可以自由调节,有些用弯钻杆找不到的鱼头,用旁边开水眼的公锥却能找到。

但是,由于是旁边开的水眼,循环钻井液时直接冲刺井壁,不稳定地层容易冲大、冲垮。

另外打捞钻具后,也不能较长时间大排量循环泥浆,因为造扣后,旁边开的水眼虽然不会堵死,但周边环形间隙小,很容易刺坏钻具。

因为它有这两个致命弱点,不到万不得已时,尽量不用。

打捞工具及使用方法

打捞落鱼的工具多种多样,主要根据鱼头的形状和落鱼管壁的厚薄进行选

择,分插入式和套入式两种。

插入式工具是插入鱼头水眼从落鱼内径进行打捞,如公锥、捞矛等;

套入式工具是把鱼头引入工具内部从鱼头外径进行打捞,如母锥、打捞筒等。

一、公锥使用的技术要求:

1、选择公锥。

公锥有带排屑槽和不带排屑槽两种,一般打捞应选用不带排屑槽的公锥,因为在捞到落鱼后,还要循环泥浆,甚至有时还要注解卡剂。

带排屑槽的公锥,在造扣处不能形成密封,会短路循环,使下步的工作不好进行。

因此,用反扣公锥倒扣,能循环泥浆就有很大的好处,起码可以巩固井壁,防止坍塌和沉砂,避免事故的进一步恶化。

2、公锥硬度校验。

公锥螺纹表面硬度必须大于落鱼钢材硬度,才能造扣。

在现场,可以用吊钳钳牙、卡瓦牙与公锥螺纹硬度比较,凡是硬度等于或大于吊钳牙、卡瓦牙硬度的可以使用。

特别是打捞G-105以上钢材制成的钻具,对公锥螺纹硬度的要求更高。

3、丈量。

首先必须知道井下落鱼的内径,根据落鱼内径测出公锥螺纹造扣部位及相关尺寸,据此计算好鱼顶方入、造扣方入及公锥接头下台肩碰到鱼顶的方入,这样在打捞时可帮助我们判断公锥在井下的工作情况。

4、公锥进鱼。

公锥下至距鱼头0.5~1m处,开泵循环泥浆,一是冲洗鱼顶,二是巩固上部井眼。

循环一周后,下放公锥找鱼头,此时可开泵找鱼,也可停泵找鱼。

开泵找鱼的好处是当公锥进入鱼头后泵压会突然上升,井下情况很容易判明,它的缺点是有可能蹩泵。

停泵打捞的优缺点正好与开泵打捞相反。

在鱼顶方入处遇阻,说明公锥端部碰到了鱼顶,此时可以用转盘间断地慢转钻具,待阻力消失后再继续下放公锥,若在造扣方入遇阻,说明公锥进入了鱼头。

若在造扣方入处不遇阻,说明公锥进入了环空。

但井下常有这样的情况,鱼顶方入遇阻,造扣方入也遇阻,甚至转动钻具还有别劲,一切现象和进入鱼头无异,反复造扣不成,实际上是公锥插到了鱼头旁边。

这种情况,只要一开泵,就可以判断清楚。

5、造扣。

造扣时必须停泵,加钻压10~40KN间隙地慢转钻具,并把钻压跟上,记录转盘实际正转与倒车圈数,实际造扣以3~4圈为宜。

此时可上提钻具,若悬重上升,证明已经捞住落鱼。

6、起出落鱼。

如果落鱼未卡,无论能否开通泵,都应起钻。

如果落鱼卡死但循环正常,可以浸泡解卡剂,或用震击器震击解卡,然后起出落鱼。

在起钻前,先把落鱼提离井底一个单根左右,猛放猛刹几次,其目的是为了检验扣造得是否牢靠,在起钻过程中,不许用转盘卸扣。

在起钻中途若遇阻卡,最好开泵循环泥浆,轻提慢放活动起出,不要转动倒划眼,因为公锥在受拉力的情况下承受扭矩最容易滑扣。

7、退出公锥。

公锥最大的缺点是只能进扣不易退扣,若退不出来,它又堵塞了落鱼水眼,其他工具无法下入。

因此,一般下公锥打捞都带安全接头,最好是公锥初始造扣不要太紧,以3~4圈为宜,如果证实落鱼卡死而又无法循环,就为公锥退出留一条后路,此时,可以在大幅度活动钻具中使公锥滑扣,最好的办法是在上提一定的拉力下,用转盘转动,迫使公锥滑扣。

8、其他注意事项。

鱼顶不规则,如断口不齐、形状不圆、鱼头破损等,不能直接使用公锥打捞,应用领眼磨鞋或外引磨鞋修整鱼头,然后打捞;

使用公锥时最好带上安全接头,有条件也可接震击器,因为落鱼遇卡的可能性很大;

如果鱼头不好找或不容易进入的话,可以在公锥上接引鞋,或把公锥顶端削成马蹄形,或在公锥上接弯钻杆或可变弯接头,或使用偏水眼公锥,加大公锥与鱼头接触的可能性。

二、母锥使用的技术要求:

1、选择母锥。

母锥和公锥一样也有带排屑槽与不带排屑槽的两种,我们应选用不带排屑槽的母锥,因为落鱼有被卡的可能,造扣后,要循环泥浆,甚至有可能浸泡解卡剂,必须保证鱼头部位的密封。

如果仅仅是为了倒出部分落鱼,也可用带排屑槽的母锥。

2、硬度校验。

要求母锥螺纹硬度必须大于落鱼材质硬度,在现场可以用吊钳钳牙或卡瓦牙进行校验,只要其硬度等于或大于吊钳钳牙硬度,就可入井。

根据鱼头外径,测量母锥的造扣部位,计算好鱼顶方入和造扣方入,并绘制草图,便于打捞时判断井下情况。

4、母锥套进鱼头。

下钻距鱼顶0.5~1m,开泵循环泥浆一周以上,然后慢放钻具探鱼头,在鱼头方入遇阻,可慢慢转动转盘,浆鱼头引入母锥,待阻力消失,可继续下放钻具,到造扣方入遇阻,且泵压上升,证明鱼头已进入母锥,可停泵造扣。

如在造扣方入不遇阻,泵压也不上升,说明母锥插到鱼头旁边了,应提起母锥,重新探鱼,探鱼时,可以开泵,也可以停泵,开泵探鱼,井下情况显示比较清楚,但有蹩泵的危险,所以操作起来一定要小心。

和公锥相比,母锥与鱼头的接触面积大,造扣时需要较大的钻压,一般加压30~70KN实际造扣以4~6扣为宜。

捞住落鱼后,可开泵循环,但一定要看好泵压表,因为落鱼内的泥浆在没有出去之前,随时都有蹩泵的可能。

如落鱼未卡,可在循环泥浆后起钻,不许用转盘卸扣。

如落鱼卡死,但能循环泥浆,可浸泡解卡剂,也可用震击器震击。

如果不能循环,可立即上爆破,在这一点上母锥比公锥具有明显的优越性。

7、其他注意事项:

A、鱼头不规则,断口不齐,形状不圆,或鱼头破损,不能用母锥直接打捞,应先修鱼头;

B、使用母锥打捞时,可以接安全接头和震击器;

C、如果鱼头处井径大,可以母锥上接弯钻杆或可变弯接头。

三、卡瓦打捞筒:

卡瓦打捞筒是从落鱼外径抓落鱼的一种工具。

由于它和落鱼的接触面积大,能经受强力提拉、扭转和震动;

另外它还设计有可靠的密封件,能封闭筒体与鱼顶之间的环空,可实现蹩泵与循环。

由于每套捞筒可以配备数种不同尺寸的卡瓦,所以它适用的范围较广,钻铤、钻杆本体、钻杆接头、套管、油管及其接箍均可打捞。

卡瓦打捞筒抓捞和释放落鱼都很方便。

卡瓦打捞筒的使用:

1、打捞筒的选择:

首先要了解井眼情况和鱼顶情况,根据鱼头直径选择卡瓦尺寸,卡瓦内径应小于鱼头外径1~2mm然后根据井眼直径选择打捞筒,在裸眼中打捞,打捞筒外径应小于井径20mm以上,在套管中打捞,打捞筒外径应小于套管内径6mm以上。

2、打捞钻柱组合:

A、一般组合:

卡瓦打捞筒+安全接头+下击器+钻杆。

B最优打捞组合:

卡瓦打捞筒+安全接头+下击器+上击器+部分钻铤+加速器+钻杆。

卡瓦打捞筒是可以自行退出的,为什么还要加安全接头呢?

因为打捞后,在多次大负荷提拉下,有可能发生捞筒结构破坏或鱼头变形的情况,而使卡瓦退不出来,安全接头是为了以防万一。

加下击器的目的是为了在退打捞筒时利用下击的力量释放卡瓦。

3、打捞筒的操作步骤:

A、选择好打捞筒及各零部件之后,再核查并丈量各部有关尺寸,依次安装,

擦洗干净,并涂好黄油,算好引鞋方入、控制环方入、卡瓦顶部方入、A形盘根顶部方入几个关键数据,作为打捞时的参考。

B、打捞筒下至鱼顶0.5~1m处,开泵循环泥浆,冲洗鱼顶沉砂,并探鱼头,核对方入,同时要记清泵压及开泵与停泵时的钻具重量。

C、打捞落鱼。

慢转下放打捞,开泵与停泵均可。

如进鱼顺利,一切现象很清楚,最好停泵打捞。

如果进鱼不顺利,可开泵打捞,因为它有利于清除鱼头周围的沉积物,也增加了一个判断井下情况的手段,但要注意泵压的变化。

转动时若有别钻、跳钻现象,应分析原因,可能是鱼头不正,不可蛮干,应提起打捞筒,重新下放拨鱼,或起钻改变钻具组合。

如果鱼头进入引鞋,而在铣鞋位置遇

阻,说明鱼头变形或有毛刺,应加压而不10~20kn磨铣,若磨铣20~30分钟仍进不去,说明鱼头变形严重。

如果鱼顶通过铣鞋,加压50~100kn仍进不了卡瓦,说明卡瓦内径选小了。

如果鱼头能顺利进入卡瓦,但上提时只有挂卡现象而抱不住落鱼,说明卡瓦选大了。

所有这些情况,都只能是起钻换合适的打捞筒。

如果打捞筒选配无误,则鱼顶接触卡瓦时,会有一定阻力,此时不能转动,可加一定压力使鱼头进入卡瓦,压力的大小视卡瓦与落鱼外径的差值而定,一般为30~50kn,但在深井及井下磨阻大的情况下,需要更大的压力。

对于螺旋卡瓦来说,鱼顶一定要进入A形盘根顶部,对于篮状卡瓦来说,鱼顶一定要进入卡瓦顶部。

此时上提钻具,若悬重增加,证明已捞住落鱼。

D起出落鱼。

如果落鱼未卡,将落鱼提离井底猛放猛刹几次之后,说明落鱼确实抓牢,即可起钻,起钻时不得转动。

E、退出捞筒。

如果落鱼卡死,这时需要退出卡瓦打捞筒。

可用钻柱重量或用震击器下击,使筒体和卡瓦产生相对运动,上提钻具,使卡瓦承受的拉力在10~20kn,然后正转,待拉力消失后,再上提正转,反复数次捞筒即可退出。

另外地面上卸捞筒也是一样的操作方法。

四、卡瓦打捞矛:

打捞矛和公锥一样,是从落鱼内孔打捞落鱼的一种常用工具。

它的用途比较广泛,可以打捞钻杆、钻铤、套管、油管,特别是进行内切割作业时,它具有其它打捞工具无可代替的功能。

(一)、卡瓦打捞矛的操作方法:

1、检查捞矛,特别是心轴必须完好,绝不许有任何损伤。

卡瓦外径必须大于鱼顶实际内径1~3mm。

2、计算好鱼顶方入、打捞方入和捞矛接头下台肩碰到鱼顶的方入,作为打捞时的参考。

3、下捞矛至鱼顶0.5~1m处,开泵循环钻井液,冲洗鱼顶沉砂,并巩固鱼顶之上的井眼。

4、下放捞矛探鱼,若在鱼顶方入遇阻(除去磨阻钻压不应大于2T),遇阻

后阻力继续增加而捞矛不下行,说明捞矛未进入鱼顶,可用转盘慢慢转动一下,将捞矛引入鱼头,再入放打捞。

若在鱼顶位置遇阻并在此阻力下继续下行,说明捞矛进入了鱼头,到达预计打捞深度,即可上提钻具,若悬重增加,说明已捞住落鱼。

若上提时只有挂卡现象而捞不住落鱼,可能有两种情况,一是卡瓦外径选小了,另外就是卡瓦已经顶在了释放环上,卡瓦与心轴之间已不可能产生上下相对运动了,卡瓦就无法胀开,在这种情况下,应下放卡瓦至打捞位置,左转钻具1圈,使卡瓦在心轴上上移,离开释放环,卡瓦就起作用了。

若捞不信落鱼,只好起钻换捞矛卡瓦了。

如果捞住落鱼之后,证明落鱼卡死,可以大力上提,或用震击器震击,但上提拉力不应超过心轴拉强度的80%.

5、退出捞矛。

如果打捞后,经过大幅度活动仍不解卡,可退出捞矛。

退捞矛时,首先用捞柱重量向下顿击,或用下击器下击,松开卡瓦与心轴宽锯齿螺纹的咬合,然后正转钻具2圈,使卡瓦在心轴上向下运动而顶紧到释放环上,这时上提捞柱即可退出捞矛。

6其他注意事项:

A、鱼头不一定规则,但内径必须规则,无挤扁和毛刺,若有这些现象,应先修鱼头,然后再下打捞矛打捞。

B、捞矛上一般不接钻铤,

以免捞住落鱼后,上部钻具发生粘卡。

C若卡瓦先配无误,而捞矛不能进鱼,可把捞矛的引锥削成笔尖形,用转动钻具的方法,改变引锥尖端的方向,将捞矛引入鱼头。

若鱼头内有毛刺,可把引锥加工成铣锥,铣掉毛刺。

若鱼头不容易找到,可在捞上接弯钻杆或可变弯接头。

(二)、分瓣捞矛:

分瓣捞矛是打捞油菅、油管接箍部位的一种工具,它分别有接头、锁紧螺母,胀管、分瓣矛爪、导向螺钉和冲砂管组成。

接头上部与打捞管柱连接,并用螺母锁紧,下部与矛杆相接。

分瓣矛爪套装在胀管上,受导向螺钉的限制,只能上下移动,不能转动。

冲砂管起导向和冲砂作用。

在使用方法上和卡瓦打捞矛有如下不同。

1、鱼顶必须是完整的接箍,根据接箍规范选择合适的矛爪。

2、打捞时,下放工具使其进入鱼头,上提管柱,胀管的锥面将矛爪撑开,即可捞住落鱼。

也可以在工具进入鱼头后,右转数圈,使矛牙与接箍螺纹接合的更好,然后上提管柱即可。

3、退出捞矛。

用捞柱或下击器下击,使矛爪与胀管锥面脱离,然后上提至捞柱原悬