学高一衔接文班历史人民版必修二专题三四复习附答案Word格式文档下载.docx

《学高一衔接文班历史人民版必修二专题三四复习附答案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学高一衔接文班历史人民版必修二专题三四复习附答案Word格式文档下载.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

5.1961年我国对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,其中“”调整”主要是指

A.调整中央与地方的关系B.调整城市与农村的关系

C.调整积累与消费的关系D.调整国民经济比例关系

6.1956~1966年我国进入全面建设社会主义时期,这一时期经济现代化建设的特点有

①以工业化为目标,以牺牲了农业为代价②探索中曲折前进,有失误也有重大成就

③找到了适合中国国情的现代化建设道路④开局和中期经济态势较好,后期有问题

A.②③④B.①②④C.②④D.①②

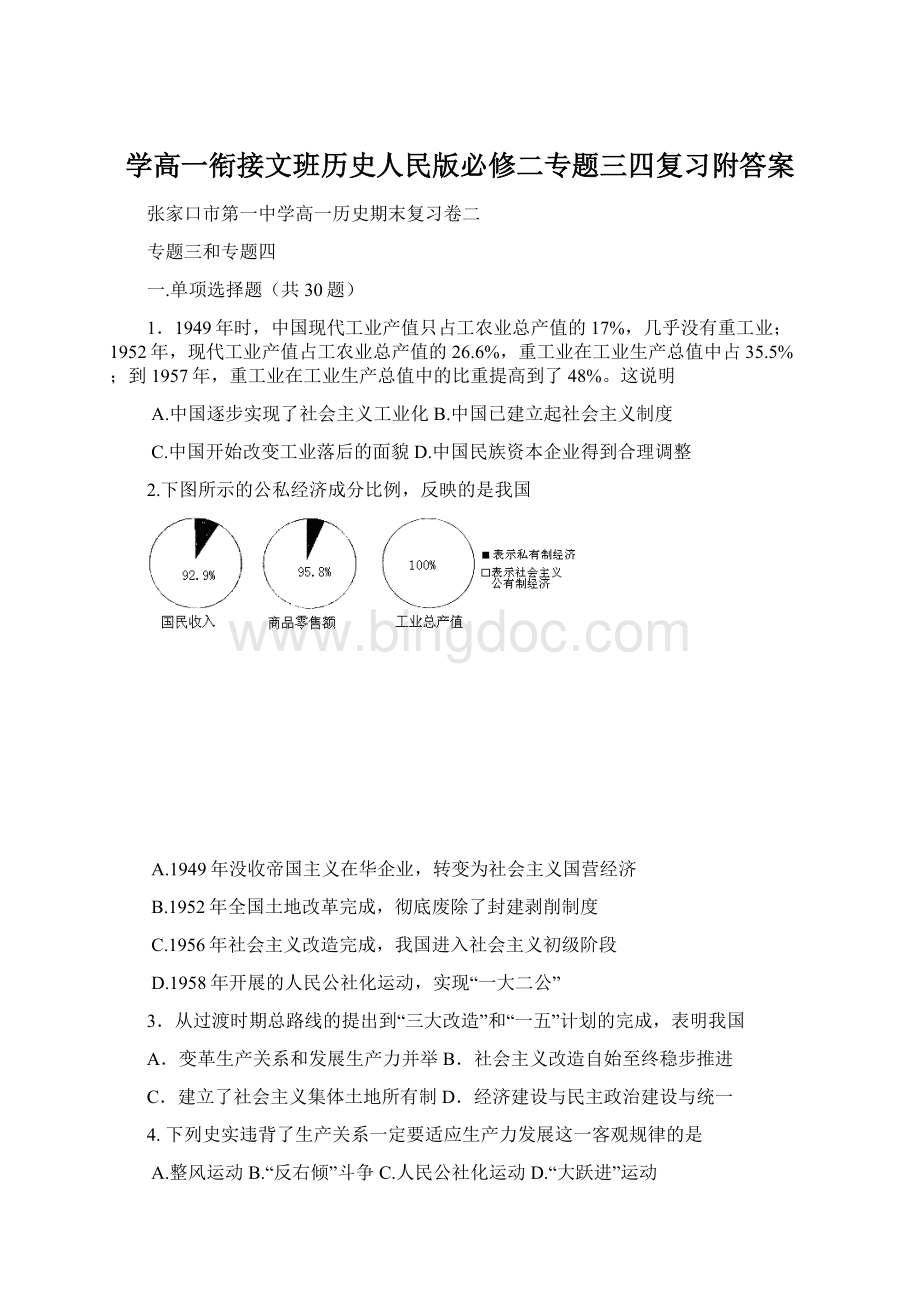

7.农民与土地是中国革命和建设的核心问题。

下列三幅图反映的是中国共产党在不同时期的农村政策,其共同点是

A.改变了经营方式B.调动了农民生产积极性

C.保护了农民利益D.改变了土地所有制性质

8.1962年到1965年我国国民经济在三年严重经济困难后逐渐恢复,在这一过程中城镇出现了集市贸易,农民重新有了自留地,不少农村甚至开始了包产到户。

这一现象说明了

A.中国共产党开始纠正“左”倾指导思想

B.中央开始了农村经济体制改革

C.“八字方针”在农村取得了一定的成效

D.当时农村的生产关系发生了某些变化

9.下列图示中,最能显示“文革”期间我国工农业总产值变化趋势的一幅是

20世纪10.20世纪80年代,农村改革的突破性进展推动了城市经济体制改革。

学者敏锐地看到“公社体制改革后,农工分了手,农业经营承包到户”;

企业家感慨“现在不同了,我得考虑如何增强企业活力”。

这表明

①人民公社体制逐步废除②企业生产经营自主权扩大

③现代企业制度开始试点④非公有制经济开始起主导作用

A.①②B.②③C.①③D.②④

11.下列词汇是某一年份报刊杂志出现频率最高的:

专业户、放开、奖金、厂长负责制、乡镇企业、裁军。

这最有可能是

A.1978年B.1984年C.1992年D.1997年

12.改变“上工人喊人,下地人等人,干活人看人,收工人撵人”的劳动状态,激发农民生产积极性的措施是

A.土地改革B.实施“一五”计划

C.农业合作化运动 D.实行家庭联产承包责任制

13.下图为“市场”一词在历届中共三中全会报告中出现的频率统计。

其中1993年在十四届三中全会出现频率高的直接原因是

A.家庭联产承包责任制的实行B.建立社会主义市场经济体制目标的确立

C.市场经济体制在我国基本确立D.中国加入世界贸易组织

14.下图是1980年12月我国沿海某市工商行政管理局颁发的一份营业执照。

它反映出

A.社会主义市场经济体制确立B.城市经济体制改革全面展开

C.所有制形式趋向多样化D.沿海开放城市带动了经济发展

15.股票是一种有价证券,至今已有将近400年的历史,是商品经济及生产力发展的产物。

下面三幅图反映了

1952年合作社股票1956年江宁县公私合营股票2008年祥符林业专业合作社股权证

A.股票是资本主义市场经济的产物B.社会主义公有制的单一性

C.经济政策具有时代特色D.我国经济制度的主体是股份制

16.原广州市政协主席陈开枝在回忆邓小平的文章中写道:

“等于是一个已经退役的老船长,当看着船的方向摇摆不定时,他又一次跳上船头,把扭曲的方向摆正了。

”材料中反映的历史事件是

A.十一届三中全会B.南方谈话

C.“文革”时期的全面整顿D.中共十五大

17.曾有人把中国东部经济发展状态比作“满弓待发之箭”:

“弓”比喻为14个沿海港口城市;

“弦”比喻为南北交通大动脉京九铁路。

那么,“箭头”在今天看来最为恰当比喻是

A.深圳 B.珠海 C.海南 D.浦东

18.在改革开放中,经过三次思想解放,我们先后冲破了“个人崇拜”“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”。

其中冲破了“计划经济崇拜”的关键事件是

A.中共“十三大”B.中共“十四大”

C.中共“十五大”D.中共“十六大”

19.英国《金融时报》:

“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年”。

催生这三个创业高潮点的动因分别是

A.建立4个经济特区、邓小平南方讲话、市场经济体制的目标确立

B.市场经济体制的目标确立、三个代表理论的提出、中国加入世贸组织

C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、确立党在新时期的基本路线

D.扩大企业自主权、市场经济体制的目标确立、中国加入世贸组织

20.1980年10月邓小平在广东视察时说:

“特区不是仅仅指深圳、珠海那几块地方,是指广东、福建两个省。

单搞那一点地方不行,中央讲的是两个省。

你们要充分发挥这个有利条件。

对于搞特区,你们要摸出规律,搞出个样子来。

”对此理解正确的是

A.“几块地方”指的是深圳、珠海、汕头、厦门和海南岛

B.“有利条件”包括中央给予的特殊政策和高度的自治权

C.“单搞不行”体现中央政府对上海浦东开发的高瞻远瞩

D.“摸出规律”希望搞好特区对全国发展有重要战略意义

21.下列竹枝词中,不能反映晚清时期新的社会风尚的是

A.门外电灯明似昼,陕西巷深醉琼林

B.眼前报馆如林立,不见“中央”有“大同”

C.衣裳朴素容幽静,程度绝高女学生

D.十三行畔搬洋货,如看波斯进宝图

22.阅读我国古代历史文献可以发现,“马上”“马甲”“马头”“马褂”“马蹄”“马前卒”“马到成功”“马革裹尸”“马首是瞻”等有关“马”的用语特别多,而现代常用文字中“机器”“机舱”“机车”“机电”“机工”“机构”“机械”“机帆船”“机关枪”等关于“机”的词汇比较多。

造成这种变化的根本原因是

A.生态恶化,物种消失B.农业文明转变到工业文明

C.洋务运动引进西方文明D.自然经济逐步解体

23.1912年9月,上海《申报》载文称:

“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名装。

”对此理解最恰当的是

A.服装种类繁多,追求时尚成主流B.东西文明碰撞,中西服饰难以共存

C.尊孔复古盛行,服饰改革艰难D.社会发生巨变,服饰呈现多样化

24.1872年,上海公共租界当局张贴了当时中国第一张交通告示,内容包括“凡马车及轿子必须于路上左边行走”“凡小车必于路左边往来,唯不许走路旁相近之路及中心行走”“凡马车于十字路口必得走慢”等。

A.该交通告示由上海市议会制定B.交通规则制定符合三权分立原则

C.交通规则制定顺应了近代化的趋势D.汽车在上海已经出现并广泛使用

25.中国人自己摄制的第一部电影是京剧《定军山》。

根据所学知识判断,以下说法正确的是

A.该剧摄制于19世纪末B.体现了中西合璧的特点

C.民国政府重视文化事业的发展D.世界电影开始进入有声时代

26.百日维新期间,光绪皇帝“下谕”道:

“报馆之设,所以宣国是而通民情,必应亟为倡办”,并颁布了“允许自由创立报馆、学会”的诏令。

以下对该诏令的分析,理解正确的是

A.清朝实行君主专制,不可能下达这样的诏令

B.该诏令说明维新运动时期国民有一定的出版自由

C.在该诏令影响下,出版了中国人自办的《申报》

D.维新运动时期,维新派创办的报纸有《中外纪闻》《时务报》《民报》等

27.从甲图到乙图,表明

A.先进习俗必然取代落后习俗B.某些生活习俗具有深刻的政治意义

C.专制王朝由强大走向败落的历史命运D.专制与民主的斗争是一个漫长的过程

28.右图所示历史现象在中国最早出现于

A.20世纪70年代B.20世纪80年代

C.20世纪90年代D.21世纪初

29.陈旭麓这样评价南京临时政府的一项政令:

“它反映了礼节上的尊卑等级观念已逐渐被平等观念所取代,成为一种不言而喻的意识。

”这项政令是

A.剪发辩B.禁缠足C.易服饰D.废跪拜

30.黄遵宪(1848年~1905年)在《今别离》一诗中写道:

“别肠转如轮,一刻既万周;

眼见双轮驰,益增心中忧。

……车舟载离别,行止犹自由。

今日舟与车,并力生离愁;

……送者未及返,群在天尽头。

”诗中反映的近代社会景象是

A.社会剧变导致人口的大量迁徒B.近代交通工具改变人们的生活

C.追求自由观念日益深入人心D.近代以来出国留学热潮的兴起

31.阅读下列材料:

(17分)

材料一1958年,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”,“人有多大胆,地有多大产,不怕做不到,就怕想不到。

”“以钢为纲,带动一切”“超英赶美平常事。

”成为一时间传遍大江南北的著名口号。

材料二到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化。

在中国最贫困的省份,特别是安徽,中国领导阶层开始了叫“生产责任制”的某些尝试。

责任进一步下放到家庭中。

到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。

在私人和集体之间划分收入已没有什么意义,因为几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》下

材料三1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……1992年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆……

――《春天的故事》

请回答:

(1)材料一中的口号反映出当时我国的经济建设中出现了哪些失误?

造成了怎样的严重后果?

1960年,党和国家是如何进行纠正的?

(6分)

(2)根据材料二指出我国农村改革的主要内容是什么?

农村经济体制的重大变革产生了怎样的作用?

(4分)

(3)依据材料三,回答我国第一批“崛起”的“座座城”具体指哪些城市?

1992年“有一位老人,在中国的南海边写下诗篇”指的是什么历史事件?

(5分)

(4)1992年10月,中国共产党召开了一次重要会议,并且在这会议上明确提出了经济体制改革的新目标。

请说出这次会议的名称及此次会议上提出的经济体制改革的目标分别是什么。

(2分)

32.(22分)阅读下列材料:

材料一西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。

先进的知识分子痛于外患之凭陵,清廷之腐败,国亡之无日.认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探.遂致力于办报,籍报纸传播其主张,以言论觉天下。

——陈玉申《晚清报业史》

材料二1895年到1898年,全国出版的中文报刊有112种,其中80%左右是中国人自办的。

这些报刊中,影响较大的是鼓吹变法的政治性报刊,有介绍西方科学技术的,有专门报道市场调查的,此外还有专门为稍通文墨的人办的通俗报刊,有为妇女儿童们创办的妇孺报,也有为各行各业创办的行业报。

这就是近代新闻史上的第一次办报高潮。

——方晓红《中国新闻史》

材料三阅读下列图片:

(1)据材料一,指出近代有识之士倡办报刊的原因和主要目的。

(8分)

(2)据材料二,概括报刊这一传播媒体在当时发展的突出特点。

(3)据材料三及所学知识,指出这三份报刊所宣传的主要思想。

(4)综合上述材料及所学知识,说明报刊作为大众传播媒体在中国近代史上的作用。

答案:

1-10CCACDDACCA11-20CDBCCBDBDD21-30DBDCBBBCDB

31.

(1)失误:

掀起了“大跃进”和“人民公社化”运动。

后果:

造成1959--1961三年的严重经济困难(2分)

1960年“调整、巩固、充实、提高”八字方针(2分)

(2)内容:

实行家庭联产承包责任制;

(1分)

作用:

极大地调动了农民的生产积极性,从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌,推动了城市经济体制改革。

(3分)

(3)城市:

深圳、珠海、汕头、厦门;

(4分)历史事件:

邓小平南巡(或邓小平的南方谈话)

(4)会议:

中共第十四次全国代表大会(十四大);

目标:

建立社会主义市场经济体制。

41.

(1)

32.

(1)原因:

列强入侵,民族危亡;

清廷腐败,政治黑暗(或内忧外患,危机日重)。

(4分)目的:

舆论宣传,唤醒民众,革新图存。

(2)中国人自办为主;

政论报刊影响最大;

内容丰富,贴近民众。

(3)宣传维新变法(或资产阶级改良、君主立宪也可),民主革命(或三民主义、民主共和也可),民主与科学(或反封建专制和封建思想也可)。

(4)宣传进步思想文化,批判落后封建制度,唤醒民众觉悟,支持配合政治革命。