电除尘器设计指导书Word格式.doc

《电除尘器设计指导书Word格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电除尘器设计指导书Word格式.doc(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

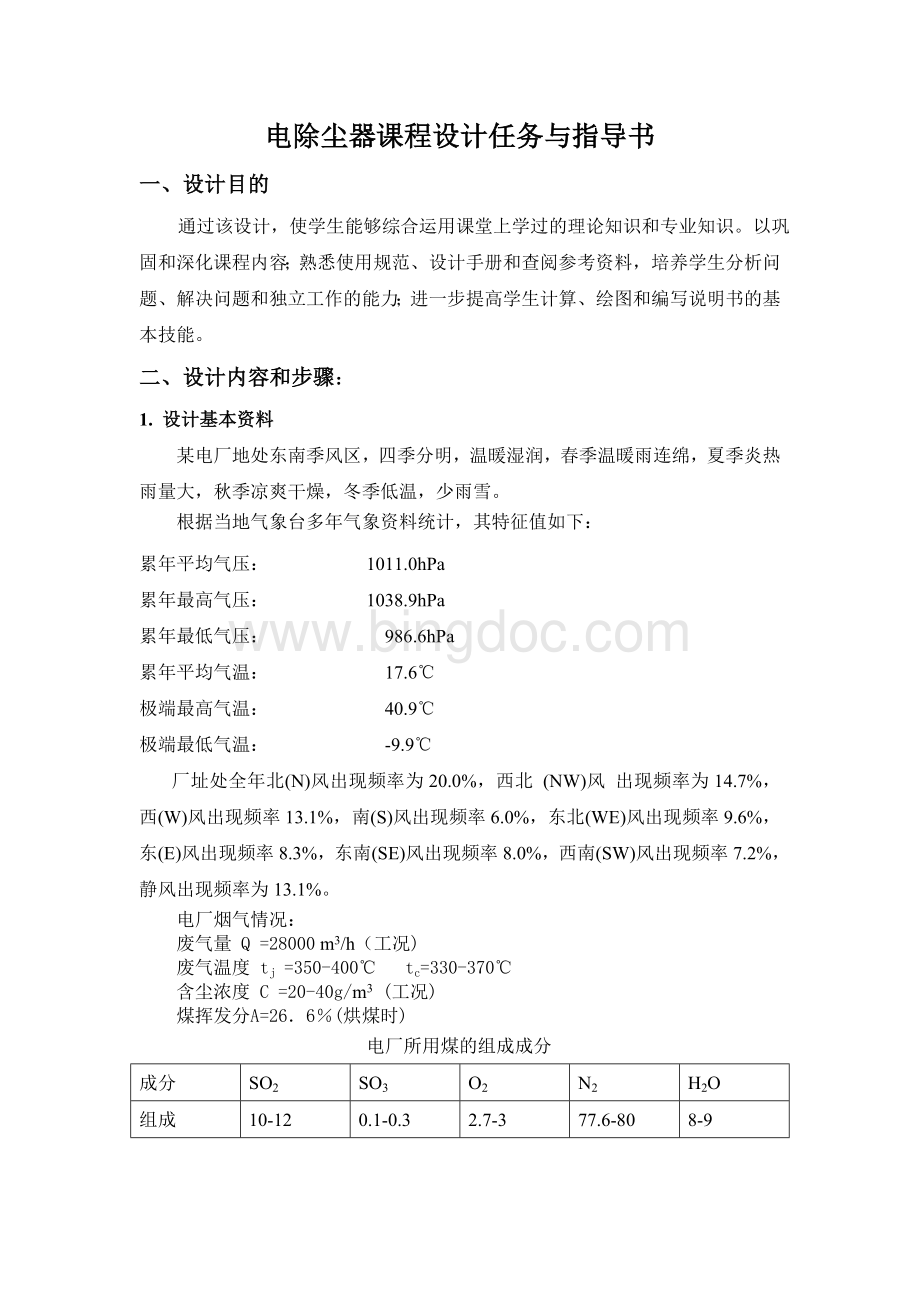

粒径

20-25

15-10

10-8

8-6

6-4

4-2

2-1

<1

总计

平均值

17.5

12..5

9

7

5

3

1.5

<0.5

含量

2.2

4.6

2.6

14.1

27.9

41.3

6.0

1.1

100%

粉尘比电阻

温度℃

21

120

230

300

比电阻Ω·

cm

3×

107

9×

1×

3.8×

2.电除尘器基本结构图

根据前述条件,绘制电除尘器的各个部件,包括集尘板系统(集尘极板、集尘极板悬吊、集尘极板振打)、电晕极系统(电晕线、电晕极框架、电晕极吊挂、电晕极振打)、气流均布装置(电流均布板、电场内部阻流板、灰斗阻流板)、壳体支座、储、排灰系统等。

具体参数的设计见后。

电除尘器总体结构图要求用1号图纸绘制,重要部位要求有剖面图,并附有设备名称及必要的说明(明细表)。

常规板卧式电除尘器结构透视图

三、设计说明书

①整理后的说明书应编有章节目录,设计任务来源,原始资料和设计要求放在最前,分组表随其后,各人在分组表中划定自己的设计条件。

②有关参数的设计与计算应按流程的先后次序分章节编写。

③对所采用的设计数据(反映了设计者的设计思想及设计原则)应做必要的说明。

1.说明书要求A4开纸,用钢笔书写或打印(正文宋体、小四号字,1.5×

行距),草图要求按比例。

2.设计计算书——参数计算,电除尘器基本结构。

四、设计基础资料

4.1主要参数计算

4.1.1电场风速

电场风速可由下式计算:

V=Q/F(m/s)

(1)

式中Q—被净化的烟气量,m3/s;

F—电场断面积,m2;

电场风速大小的选取,一般在0.4~1.5m/s范围。

过高的电场风速,不仅使电场长度增大,占地面积增大,还会引起大的粉尘的二次飞扬,降低除尘效率。

反之,过低的电场风速必然需要大的断面积,这样烟气沿断面的分布较难达到均匀,所以电场风速的选择要适当。

4.1.2收尘极板的板间距

电除尘器收尘极板的板间距,根据多年的设计经验,从电除尘器的各个方面考虑,若ω=f(2b),则当ω曲线的导数为正值时(即ω>

0时),加大极间距合理,反之不合理。

b=(m+1)Δb

Δb是施工误差和极板积灰产生的误差之和,可取25mm~40mm,m一般为4~b5之间。

所以b=(4+1)40=200mmb=(5+1)40=240mm

因此极板的板间距为400mm~480mm。

美国南方研究所推荐的最大板间距为457mm,李秋兰等人推荐的最大板间距不超过500mm。

4.1.3电晕线的线间距(2c)

电晕线的线间距对电晕电流的大小会有一定影响,电晕线距太小,由于屏蔽作用,电流值降低,甚至为零;

电晕线距太大,电流密度降低,影响除尘效率。

经试验,最佳线距与电晕线的形式和外加电源有关。

一般取0.6~0.65倍的通道宽度为宜。

对于星形断面和圆形断面,电晕线的线距取160~200mm为宜;

当极间距为400mm时,线距应取240mm;

对于锯齿线、鱼骨针线和RS管状芒刺线一般取500mm为宜。

4.1.4粉尘的驱进速度

20世纪,英国中央发电局曾用计算机对19个发电厂的74次电除尘器的试验结果进行了线型多重回归分析,得出飞灰电除尘器的有效驱进速度ω(这里用除尘参量表示)的计算公式:

式中S—入口飞灰比表面积,cm2/g;

b—煤含硫量,%;

a—煤含灰量,%;

A—电除尘器总收尘面积,m2;

Q—处理烟气量,m3/h;

ρ—高压供电机组每千伏安容量供电载荷量,cm2/(kv·

A)

粉尘的驱进速度与很多因素有关。

因此,驱进速度的确定,既复杂又十分重

要。

依据煤质和灰理化分析,依据用户对电除尘器的要求和类比计算,考虑在设计、制造、安装和使用时所应采取的有利于提高驱进速度的措施,综合分析,驱进速度按下式计算

ω=9.62kS0.625

(2)

式中ω—驱进速度,cm/s;

S—煤的含硫量,%;

K—平均粒度影响系数按下表选定。

a平均(3)

式中W1,W2—粒度为a1,a2组成的百分比;

a1,a2—粒度平均粒径。

平均粒度影响系数

a平均

10

15

20

25

30

35

k

0.9

0.95

1

1.05

1.15

但是,实际上用户所要求的除尘效率是选取驱进速度时要考虑的重要因素,一般来说,用户要求的效率越高,选取的驱进速度越小。

一般情况下驱进速度的设计值是根据经验选取的。

当板间距取300mm时,驱进速度取5~6cm/s;

板间距为400mm时,驱进速度为板间距300mm时的1.1~1.3倍。

4.2电除尘器主要部件的结构形式

4.2.1集尘板

卧式电除尘器的集尘极目前多采用以下几种形式:

1、小C形极板;

2、波纹形极板;

3、CW形极板;

4、鱼鳞板状极板;

5、网状形极板;

6、ZT形极板;

7、工字形极板;

8、Z形极板;

9、大C形极板等。

目前的电除尘器多采用Z型或大C形极板,名义宽度为400mm或500mm。

4.2.2电晕线

电晕极按放电形式分为三种:

1、点放电型,如RS管形芒刺线、新型管形芒刺线、角钢芒刺线、锯齿线、鱼骨针刺线等;

、线放电型,如星型线、麻花形线、螺旋线等;

3、面放电型,如圆电晕线等。

电晕极的固定方式有垂锤式和框架式两种。

第一、二电场的电晕线多选用芒刺线,第三、四电场的电晕线选用管状芒刺线或星形线,有时为便于制造,减少备件品种,也可都采用芒刺线。

4.2.3集尘极及电晕线的振打

目前的振打方式主要有:

顶部绕臂锤振打;

中部绕臂锤振打;

下部绕臂锤振打;

侧部绕臂锤振打;

顶部电磁锤振打等。

目前电除尘器多采用下部绕臂捶打装置,为保证正确的振打制度,均应采用单边振打。

电晕极振打可选用中部绕臂振打装置,但每个电场、每个框架最好两侧都装设振打装置。

4.2.4进气烟箱与出气烟箱

电除尘器的进出气烟箱常做成喇叭形,在特殊要求时,可做成上进气或下进气形式。

当进口烟气含尘浓度较高时,进气箱下部需设置灰斗,以避免由于分布板分离出的大量粉尘在进气箱底板堆积或大量流入第一电场前的振打装置。

4.2.5气流分布板和槽型板

气体的导流和分配部件主要是控制气流分布,实现均流措施。

为使气流沿电场均匀分布,需在进气箱内设置气流分布装置。

分布板的形式多采用多孔分布板,这种分布板结构简单,且有较好的均布作用。

为使气流均布良好,多孔板的层数应不少于两层。

在出气烟箱处设置槽型板装置。

4.2.6壳体

壳体的作用是引导气体通过电场,支撑电极和振打设备,形成独立的收尘空间,它应该有足够的刚度和强度,稳定性,不能有改变电极间相对距离的变形,要求严密,漏风率在标准限度以内。

壳体多采用箱形的钢结构,仅仅在处理高压烟气时才做成圆柱形。

壳体的顶盖有户内式和户外式两种,规格在10m2以上的电除尘器一般均设计成户外式。

4.2.7灰斗

壳体下部灰斗有四棱台状和棱柱状两种,根据排灰方式的不同,可采用不同的形式,四棱台状灰斗多适用于顺序定时排灰,棱柱状灰斗适用于连续排灰,灰斗的出灰口需装设密封性良好的排灰阀。

4.2.8梁柱的布置形式

根据集尘极在顶梁的固定形式的不同,梁柱的布置形式也不同,分为不均匀分布的立柱结构形式和均匀分布的立柱结构,前者是将相邻的两根柱和两根梁并在一起因此有较大的横向刚度。

后者的结构有利于烟气加热整个顶梁,这样可以减少整个顶梁由于上下温差而产生的热应力。

4.2.9集尘极与电晕极的配置

在电场设计中,集尘极与电晕极的配置通常有两种形式:

一种是集尘极高度大于电晕极,而电晕极的宽度略大于集尘极这种形式,这种配置形式的电晕极多制成框架式,电晕极的振打可以设置在框架中部,有较好的清灰效果,其缺点是:

除尘器的长度较大。

目前电厂多采用这种形式。

另一种形式是电晕极高于集尘极,而宽度略小于集尘极,这种配置形式的电晕极多制成框架式。

缺点:

对于高温电除尘器(高于350℃),由于电晕线的伸长量大,电晕线容易弯曲影响电除尘器的正常运行。

4.2.10计算所需的收尘极面积

电除尘器工作时的实际条件(如烟气性质、风量、风压、温度)与设计时设定的条件可能存在差异,或者设计者选取某些数值(如驱进速度、选定的振打周期以及气体分布等)有生产实际可能有出入,所以在设计除尘器时,不需考虑一定的储备能力。

从多依奇效率公式中可知,设计时只要适当改变η、A、Q、ω四个数之中任意一个,便可使电除尘器的工作能力有所储备。

为使电除尘器具有储备能力通常有以下几种方法:

一是采用提高除尘效率;

二是采用增大设计烟气量;

三是降低ω值的方法;

四是采用增大收尘极面积。

但是电除尘器的除尘效率绝对值已经很高,空间小;

采用增大设计烟气量的方法,容易与电除尘器的漏风率混淆;

采用降低ω值的方法也不易看出究竟有多大裕度;

因此,目前多采用增大收尘极面积的方法作为除尘器的储备能力。

设计时按下式计算所需收尘极面积

AK(4)

式中ω—驱进速度,m/s;

A—总除尘面积,m2;

k—储备系数,1.0~1.3;

qv—烟气量,m3/s;

η—除尘效率,%。

其中储备系数k选取时应综合考虑,如电除尘器用于何种流程;

煤种的变化;

环保要求等。

根据上述几点,可选取其中较大的k值。

4.2.11确定电场数

在卧式电除尘器中,为满足高效、可靠的运行要求,根据我国的具体情况,电场长度取3.5m~5m为宜,电场数就排放标准取3~4个,新标准建议取4~6个,特别难收集的粉尘可取6~8个。

4.2.12烟气量

考虑锅炉运行一段时间后排烟温度的提高和漏风的增加,总体设计中的烟气量Q,建议采用锅炉热力计算书中的排烟量Q工况(工况值)乘以烟温变化修正系数K1和漏风修正系数K2,

Q=K1K2Q工况(5)

K1(6)

式中t—锅炉热力计算书中的排烟温度,℃;

t1—计算排烟温度,℃;

(建议取高于t15~25℃)

K2建议取1.05~1.10。

4.3电除尘器各部分尺寸的计算

当电除尘器的主要参数和结构形式确定后,其各部尺寸便可通过下列计算方法求得:

4.3.1初定电场断面F'

F'

(7)

式中F'

—初定电场断面积,m2;

V—电场风速,m/s。

4.3.2电场高度h

当F'

≤80m2h(8)

当F'

>80m2h(9)

式中h—电场高度,m。

要对于极板高度h进行圆整。

4.3.3电除尘器的通道数N

N=F'

/2bh(10)

式中2b—相邻两极板中心距,m。

将N圆整为整数,当选用双进风口时,N值应取偶数。

4.3.4电场有效宽度B有效

B有效=2bN(11)

4.3.5实际电场断面F

F=hB有效(12)

4.3.6电除尘器的内壁宽度B

单进风:

B=2Ns+2Δ(13)

双进风:

B=2Ns+2Δ+e1(14)

式中Δ—最外层的一排极板中心线与内壁的距离,此值可以根据除尘器的大小在50~100mm间选取;

e1—中间小柱宽度。

Ns—除尘器内部两极间的距离,mm。

4.3.7柱间距Lk

电除尘器在与气流流动方向垂直断面上的外侧柱间距Lk按下式计算

Lk=(B+e'

)/m(15)

式中e'

=400mm,m=2

4.3.8内高H1

从除尘器顶梁底面至灰斗上端面的距离H1

H1=h+h1+h2+h3(16)

式中h—除尘极板有效高度,m;

h1—当极板上端悬吊于顶梁的X型梁上时,h1=0;

当极板悬吊于顶梁下面的悬挂装置时h1=80mm~300mm

h2—除尘极下端至撞击杆的中心距离,按结构型式取h2=35mm~50mm;

h3—撞击杆中心至灰斗上端的距离,取h3=160mm~300mm。

4.3.9单电场的长度L

L(17)

式中n—电场数量

4.3.10电除尘器壳体内壁长LH

LH=n(L+2Le2+c)+2Le1-c(18)

式中Le1—电除尘器内壁顶端到电晕线框架的距离,400~500mm;

Le2—电晕线框架到极板的距离,450~500mm;

c—两电场间框架间距,380~440mm。

4.3.11烟气流方向的柱距

中间柱距Ld1=L+2Le2+c(19)

外侧柱距Ld2=L+2Le2+c/2(20)

最外侧的柱距与除尘器内壁:

X1=Le1(21)

4.3.12进气箱进气口面积F0

进气箱的进气方式有上进气和水平进气两种,一般采用水平进气。

当采用水平引入式进气箱时,进气箱的进气尺寸按下式计算:

F0(22)

式中F0—进气口面积,m2;

V0—进气口处的流速,m/s,在电场的电除尘器设计中,进气风速可取8m/s左右。

4.3.13进气箱长度Lz

Lz=(0.55~0.56)(a1-a2)+250(23)

(安装导流装置时系数取0.35)

式中a1,a2—是Fk及F0处最大边长,m;

Fk—进气箱大端的面积,m2。

4.3.14气流分布板层数n

当6n=2(24)

当20n=3(25)

4.3.15气体分布板开孔率t

多孔板阻力系数ξ与它的开孔率t间的关系由下式确定:

2/t2(26)

1(27)

式中ξ—阻力系数;

N0—气流在入口处按气流动量计算的速度场系数,对于直管N0=1.2;

n—多孔板层数。

4.3.16相邻两层多孔板的距离L2

L2≥0.2Dr(28)

(29)

式中Dr——Fk断面上的水力直径,

nk——Fk断面上的周长,m。

4.3.17进气管出口到达一层多孔板的距离Hp

Hp≥0.8Dr(30)

(31)

式中Dr—进气管的水力半径。

4.3.18保温箱

a0=(0.8~1.2)b(32)

h0=(2~2.5)b(33)

b0=(1.1~1.2)b(34)

式中a0—绝缘棒中心到套管外臂的距离,mm;

h0—绝缘棒套管顶端到保温箱顶端距离,mm;

b0—加热管中心到套管边缘的距离,mm;

4.3.19初定除尘效率η

(35)

式中η——初定除尘效率,%;

C0——出口含尘质量浓度,g/m3;

Ci——入口含尘质量浓度,g/m3。

除尘效率的验算:

η,f(多依奇公式)

4.3.20灰斗排灰量G0

G0(36)

式中3—考虑排灰口的排灰能力应增大的倍数;

qλ—粉尘进口浓度,t/m3;

Q—烟气量,m3/h;

η—当采用角锥形斗时,η近似取0.85~0.9;

n1—为沿除尘器宽度方向的斗数。

4.3.21比集尘面积f

f=A实际/qv(37-1)

f(37-2)

4.3.22单区供电面积Ai

(38)

式中N1—供电分区数;

m—电场数;

M—电除尘器室数。

4.3.23供电分区数N1

N1=A实际/Ai(39)

4.3.24整流器额定电流I

I=1.05ISA(40)

式中I—整流器的额定电流,mA;

IS—板电流密度,mA/m2,一般在0.25~0.45。

采用芒刺电极时板电流密度为0.4mA/m2。

A—单区的电场收尘极面积,㎡。

整流器的容量应根据除尘器的工作电压、电流值选取,而不能根据空载时的情况来选取,整流器的额定电压按除尘器极间距大小选取。

当同极间距为300mm时可取额定电压为65KV;

当同极间距为400mm时可取额定电压为72KV。

电流值与烟气性质、电晕线型式等有关。

五、主要参考资料

[1]化工设备设计全书《除尘设备设计》.上海:

科学技术出版社,1989.

[2](日)通产省公安害保安局《除尘技术》.建筑工业出版社,1977.

[3]鞍山矿山设计研究院《除尘设计参考资料》.辽宁人民出版社,1978.

[4]黎在时.《电除尘器的选型安装与运行管理》.北京:

中国电力版社,2005.

[5]黎在时《静电除尘器》出版社:

SS号:

10963091

出版日期:

1993年12月第1版

[6]原永涛《火力发电厂电除尘技术》出版日期:

2004年10月第1版

六、电除尘器课程设计报告要求

(一)课程设计文本结构

1、课程设计任务书

2、课程设计目录

3、课程设计正文

4、致谢

5、附录

6、参考文献

(二)对以上内容的要求

1.第1条的要求由指导教师把关

2.文本每页右下角必须有页码,目录中必须标明页码。

3.课程设计正文内容序号为:

一、二、三、…;

⒈、⒉、⒊、…;

(1)、

(2)、(3)、...。

电除尘器课程设计要求表述详细和计算精确。

要求论理正确、论据确凿、逻辑性强、层次分明、表达确切。

对设计过程中所获得的主要的数据、现象进行定性或定量分析,得出结论和推论。

4.致谢:

简述自己通过湿法烟气脱硫课程设计报告的体会,并对指导教师以及协助完成报告的有关人员表示谢意。

5.参考文献:

为了反映文稿的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度以及向读者提出有关信息的出处,正文中应按顺序在引用参考文献处的文字右上角用[]标明,[]中序号应与“参考文献”中序号一致,正文之后则应刊出参考文献,并列出只限于作者亲自阅读过的最主要的发表在公开出版物上的文献。

参考文献的著录,按著录/题名/出版事项顺序排列:

期刊——著者,题名,期刊名称,出版年,卷号(期号),起始页码。

书籍——著者,书名、版次(第一版不标注),出版地,出版者,出版年,起始页码。

7.文字要求:

文字通顺,语言流畅,无错别字,一般情况下应采用计算机打印成文。

8、图纸要求:

图面整洁,布局合理,线条粗细均匀,圆弧连接光滑,尺寸标注规范,使用计算机绘图。