部编版届高考历史二轮复习阶段三现代的中国与西方世界专题十九中国社会主义建设道路的探索031.docx

《部编版届高考历史二轮复习阶段三现代的中国与西方世界专题十九中国社会主义建设道路的探索031.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版届高考历史二轮复习阶段三现代的中国与西方世界专题十九中国社会主义建设道路的探索031.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

部编版届高考历史二轮复习阶段三现代的中国与西方世界专题十九中国社会主义建设道路的探索031

【步步高】(浙江专用)2017届高考历史二轮复习阶段三现代的中国与西方世界专题十九中国社会主义建设道路的探索

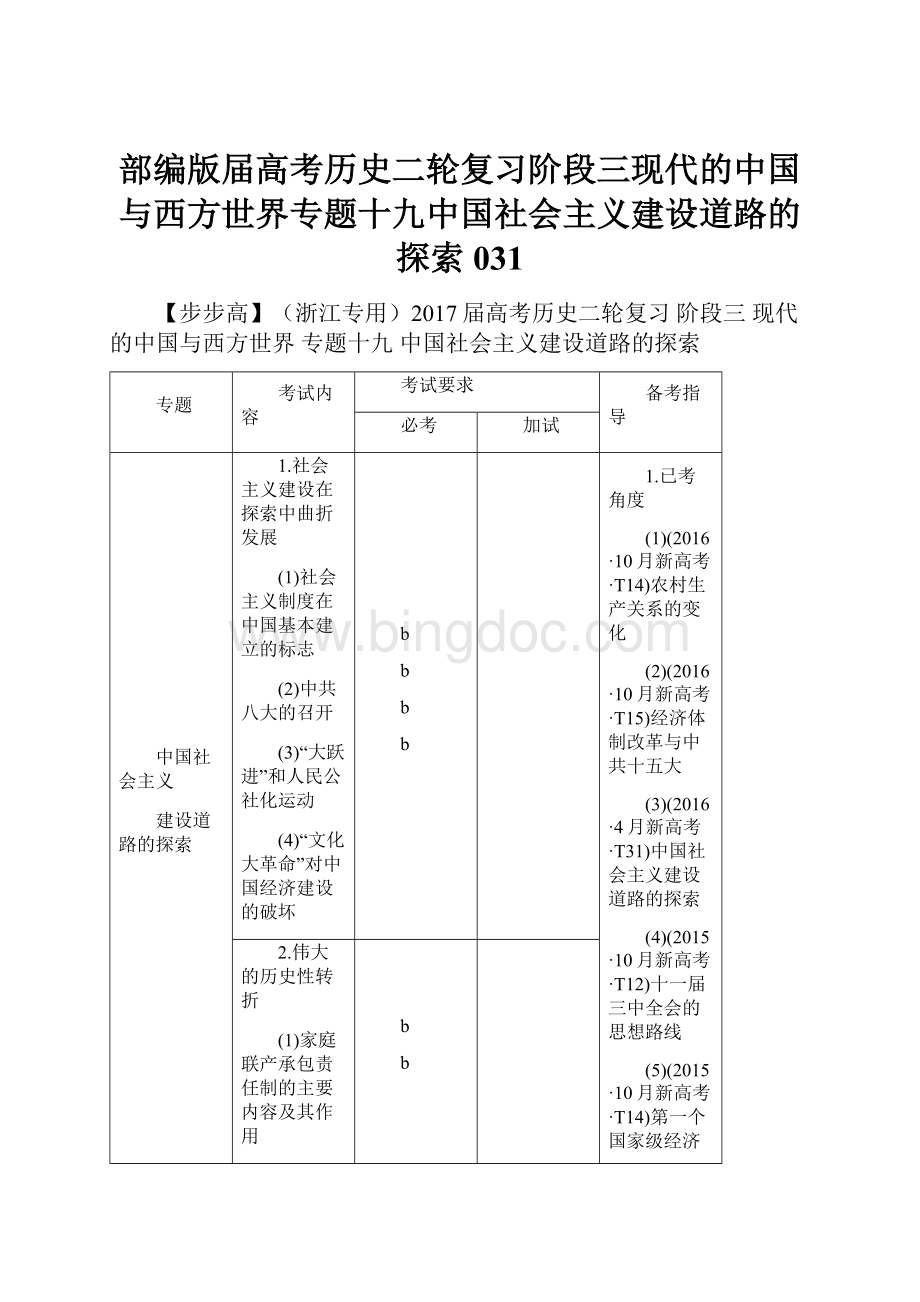

专题

考试内容

考试要求

备考指导

必考

加试

中国社会主义

建设道路的探索

1.社会主义建设在探索中曲折发展

(1)社会主义制度在中国基本建立的标志

(2)中共八大的召开

(3)“大跃进”和人民公社化运动

(4)“文化大革命”对中国经济建设的破坏

b

b

b

b

1.已考角度

(1)(2016·10月新高考·T14)农村生产关系的变化

(2)(2016·10月新高考·T15)经济体制改革与中共十五大

(3)(2016·4月新高考·T31)中国社会主义建设道路的探索

(4)(2015·10月新高考·T12)十一届三中全会的思想路线

(5)(2015·10月新高考·T14)第一个国家级经济技术开发区的设立

(6)(2015·10月新高考·T16)20世纪末中国传统服饰走出国门的原因

(1)社会主义改造的主要内容及意义,中共八大召开的背景、内容及影响,“大跃进”和人民公社化运动的表现、影响,“文化大革命”对经济建设破坏的表现

(2)农村和城市经济体制改革的过程、作用,对外开放的过程及特点,社会主义市场经济体制建立的过程和意义

2.伟大的历史性转折

(1)家庭联产承包责任制的主要内容及其作用

(2)中国对外开放格局的初步形成及特点

b

b

3.走向社会主义现代化建设新阶段

中国建立社会主义市场经济体制的过程和意义

d

考点一 社会主义建设在探索中曲折发展

1.社会主义制度在中国基本建立的标志——(b)

1956年底,经过对农业、手工业、资本主义工商业的三大改造,生产资料私有制转变为社会主义公有制;社会主义制度在中国基本建立起来。

2.中共八大的召开——(b)

(1)内容

①主要矛盾:

人民对于建立先进工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要与当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

②主要任务:

集中力量解决国内主要矛盾,尽快把中国从落后的农业国变为先进的工业国。

(2)意义:

体现了中国共产党在探索建设社会主义道路方面取得的初步成果。

3.“大跃进”和人民公社化运动——(b)

(1)过程:

1958年,“大跃进”和人民公社化运动相继在全国范围内迅速展开。

(2)影响:

“左”倾错误严重泛滥开来,造成社会生产力的极大破坏。

4.“文化大革命”对中国经济的破坏——(b)

(1)“文化大革命”对经济的破坏:

国民经济受到严重影响,经济工作和交通运输等一片混乱。

(2)“文化大革命”时期经济建设成就

①1971年周恩来主持中央日常工作,经过近两年的调整和整顿,国民经济有所恢复。

②1975年邓小平主持中央日常工作,进行全面整顿,使国民经济复苏和发展。

(3)“文化大革命”的影响

①给中国的经济建设造成极其严重的破坏。

②中国拉大了与发达国家的差距,从而失去了一次极其宝贵的发展机遇。

1.过渡时期我国社会的特点

(1)社会性质:

从政权组织形式和经济基础而言,是新民主主义国家,但从实质和发展方向而言,是社会主义国家。

(2)经济基础:

在进行社会主义改造前,非社会主义成分占有很大比重。

三大改造完成后,社会主义公有制经济成分占主导地位。

(3)社会主要矛盾:

过渡时期的主要矛盾是无产阶级与资产阶级的矛盾。

三大改造完成后,中国社会的主要矛盾转化为先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾。

(4)政治制度:

在过渡时期,中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权,《共同纲领》起临时宪法的作用。

1954年,第一届全国人民代表大会召开并通过了《中华人民共和国宪法》,标志着这一过渡时期的结束。

2.1975年邓小平全面整顿的实质和意义

(1)实质:

系统纠正“文化大革命”的错误。

(2)意义:

使国民经济快速恢复和发展,使更多的人认识到“文化大革命”的错误,为以后的改革开放和现代化建设事业拉开了序幕。

3.1949年以来我国国内政治、经济、外交、思想文化间的联系

(1)政治:

新中国成立后,进行巩固政权的斗争,建设中国特色三大政治制度,宪法建设等。

政治建设为经济、外交、文化科教提供安定的环境。

(2)经济:

恢复国民经济、三大改造、建立社会主义制度、“一五”计划,社会主义经济基础是政治建设,文化科技发展的前提。

(3)外交:

和平共处五项原则等外交政策,为国内政治经济建设提供良好的外部环境。

(4)文化科教:

“两弹一星”等尖端科技为经济政治建设提供了保障,“双百”方针等政策为文化领域繁荣提供保障。

1.(2016·10月浙江选考)取消农业户口,目前已在多个省市展开,有学者誉称这是中国社会改革的里程碑。

回顾建国后农村工作中的相关举措,依时序排列是( )

①农业合作化

②人民公社化

③家庭联产承包责任制

④“调整、巩固、充实、提高”八字方针

A.①②③④B.①②④③

C.②①③④D.④②①③

答案 B

解析 ①②③④所列历史现象分别发生于1953年、1958年、1978年、1960年,其时间先后顺序为①②④③,故答案为B。

2.(2015·10月浙江选考)下列漫画表现了中国社会经济生活发生的巨大变化。

这种变化反映了( )

光有钱买不了东西 握着钱不知买啥东西

A.社会主义改造的完成

B.“大跃进”运动的开展

C.“文化大革命”的结束

D.改革开放的成效

答案 D

解析 “光有钱买不了东西”说明是计划经济时代;“握着钱不知买啥东西”说明商品丰富,是改革开放之后的成效。

故选D项。

3.(2015·9月浙江选考测试卷)下图反映的历史事件发生于( )

A.第一个五年计划时期B.“大跃进”运动时期

C.“文化大革命”时期D.改革开放时期

答案 A

解析 “大跃进”运动时期是1958年;“文化大革命”时期是1966~1976年;改革开放时期是1978年以后。

本题关键词“公私合营”出现于1953~1956年三大改造时期,“一五”计划时期是1953~1957年,故选A项。

4.(2016·台州新高考押题交流)“共产主义是天堂,人民公社是桥梁,顺着阳光大道走,一步一步进天堂。

”此歌谣最有可能出现在( )

A.解放战争时期B.国民经济恢复时期

C.三大改造时期D.“大跃进”时期

答案 D

解析 解放战争时期人民公社还未建立,故A项错误;国民经济恢复时期实行土地改革,人民公社也未建立,故B项错误;三大改造时期对农业进行了社会主义改造,这一时期只是建立农业生产合作社,故C项错误;大跃进时期人民公社化运动也正在进行,故D项正确。

5.(2016·台州新高考押题交流)中国在1965~1976年间出现了三次经济复苏回升,分别是在1965年、1973年、1975年。

其出现的共同原因是( )

A.纠正“左”倾错误B.坚持“八大”路线

C.“大跃进”的推动D.贯彻“八字”方针

答案 A

解析 1959~1961年,我国出现了建国以来最严重的经济困难,中央开始纠正农村工作中“左”倾错误,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”八字方针,到1965年,国民经济调整任务基本完成,1966年“文化大革命”爆发,国民经济受到严重影响,1971年周恩来调整国民经济,到1973年国民经济出现复苏局面,1975年邓小平提出全面整顿的思想,使国民经济迅速回升,这三次经济复苏回升都因为纠正“左”倾错误,故A项正确。

考点二 伟大的历史性转折和走向社会主义现代化建设新阶段

一、伟大的历史性转折

1.家庭联产承包责任制——(b)

(1)原因:

高度集中的经济体制阻碍农业的发展。

(2)过程

①开端:

1978年,安徽省凤阳县小岗村农民自发实行包产到户。

②推广:

1980年中共中央发出加强和完善农业生产责任制的文件,“包产到户”“包干到户”的责任制迅速推广,人民公社体制随之在全国逐步废除。

到1983年初,全国农村实行家庭联产承包责任制的生产队已达93%。

(3)主要内容:

①形式:

包产到户、包干到户。

②不变:

土地所有制形式(公有制)。

③变:

经营方式和分配方式(交够国家,留足集体,剩下是自己的)。

④实质:

农村生产关系的调整。

(4)意义:

是中国农村经济体制的一次重大变革,调动了农民的生产积极性,从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌。

推动了城市经济体制改革。

2.中国对外开放格局的初步形成及特点——(b)

(1)初步形成

①设立经济特区:

1980年深圳、珠海、汕头和厦门;1988年海南省的海南岛。

②设立沿海开放城市:

1984年,开放大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛等14个沿海港口城市。

③开辟沿海经济开放区:

从1985年起,在长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区。

④浦东的开发和开放:

1990年4月开辟上海浦东为经济开放区,成为中国进一步对外开放的重要标志。

(2)特点:

20世纪90年代初,初步形成经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地,多层次、有重点、点面结合的对外开放格局。

二、走向社会主义现代化建设新阶段

1.中国建立社会主义市场经济体制的过程——(d)

(1)邓小平南方谈话

①内容:

关于党的基本路线、关于改革开放的步伐、关于判断实践的标准、关于计划经济与市场经济的关系、关于社会主义的本质、关于发展问题。

②意义:

对推进改革开放的深入发展具有重大而深远的意义。

(2)1992年中共十四大:

明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

(3)1993年中共十四届三中全会:

通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,勾画了我国社会主义市场经济体制的基本框架。

(4)1997年中共十五大:

指出非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分,进一步完善了社会主义市场经济理论。

(5)21世纪初,我国初步建立了社会主义市场经济体制。

2.中国建立社会主义市场经济体制的意义——(d)

随着社会主义市场经济体制的建立和完善,新体制的优越性会更好地发挥,有力地推动全面建设小康社会和社会主义现代化建设。

1.我国经济体制的三个阶段

(1)1956~1978年,实行计划经济体制。

(2)1978~1992年实行计划为主、市场为辅的管理体制。

(3)1992年以后则是社会主义市场经济体制。

2.我国经济体制改革的基本特点

(1)由群众自发到政府推广、推动。

(2)个别地区先行试点到全国逐步推广。

(3)从农村起步,迅速向城市推进。

(4)家庭联产承包责任制和国有企业改革是经济体制改革的主要内容。

3.新中国所有制结构的三次变动

(1)1949~1956年底,多种经济成分并存:

以社会主义国营经济为主体,个体经济、私人资本主义经济、合作社经济和国家资本主义经济共存。

土地制度方面,以土地私有向社会主义公有过渡。

(2)1956~1978年,以国营经济和集体经济为主体的单一公有制经济占统治地位;在土地社会主义公有基础上,发展合作社形式。

(3)改革开放以来,以公有制为主体,多种所有制经济共同发展。

在土地社会主义公有基础上,发展家庭联产承包责任制,尝试经营方式的变革。

1.(2016·10月浙江选考)漫画看似简单,却寓意深刻。

下图所折射的当时中国社会存在的资源配置问题,在下列哪次会议中明确提出了解决的基本框架( )

A.中共十一届三中全会

B.中共十四大

C.中共十四届三中全会

D.中共十五大

答案 C

解析 据图片信息“1988年”,“资源配置和基本框架”结合所学可知,1994年中共十四届三中全会,勾画市场经济体制基本框架,把目标具体化、系统化。

指出建立社会主义市场经济体制,即要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

2.(2015·浙江9月选考样题)1979年9月,中共中央决定:

“可以在生产队统一核算和分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,实行超产奖励。

不许分田单干。

”这反映了( )

A.农村社会面貌得到根本改变

B.人民公社体制正式废除

C.中共中央对包工到组的肯定

D.家庭联产承包责任制全面推广

答案 C

解析 A错在“根本”,B错在“正式”,D中“全面推广”与题干材料时间不符;由“中共中央决定‘包工到作业组’”可判断C正确。

3.(2015·浙江10月学考真题)1984年,中共中央、国务院决定在14个沿海港口城市逐步兴办经济技术开发区。

第一个国家级经济技术开发区设在( )

A.大连B.厦门

C.北海D.深圳

答案 A

4.(2016·绍兴市适应性试卷)1984年,是中国对内改革全面展开,对外开放进一步加快的一年。

下列对外开放的措施,属于这一年实施的是( )

A.批准在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区

B.开放包括宁波、温州在内的14个沿海开放城市

C.批准设立海南省,划定海南岛为经济特区

D.做出开发开放上海浦东地区的决策

答案 B

解析 联系所学知识,1984年开放了14个沿海开放城市。

5.(2015·浙江学业水平测试)中国共产党的某次会议明确提出“公有制实现形式可以而且应当多样化”“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分”。

这次会议应是( )

A.中共十一届三中全会

B.中共十四大

C.中共十四届三中全会

D.中共十五大

答案 D

解析 中共十五大明确提出非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,故选D。

专题综合——时空线索归纳

线索 现代中国经济建设的发展历程

时期

知识定位

社会主义制度和计划经济体制的确立(1949~1956年底)

1.国民经济恢复——奠基

1949~1952年,新中国仅用三年时间,完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件

2.“一五”计划——建设

(1)特点:

发展生产力与改造生产关系相结合,优先发展重工业

(2)成果:

初步建立了独立的工业体系,初步形成了合理的工业布局

3.社会主义三大改造——确立

(1)性质:

生产资料私有制变为社会主义公有制

(2)意义:

社会主义经济体系在中国基本建立起来

社会主义经济建设的曲折发展(1956~1976年)

1.中共八大——成功探索

(1)内容:

主要矛盾是人民日益增长的物质文化的需要和落后的生产力之间的矛盾;主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国

(2)评价:

是对社会主义建设的一次成功探索,但在实践中未能坚持下来

2.“左”倾泛滥——严重失误

(1)表现:

1958年开始的总路线、“大跃进”和人民公社化运动

(2)原因:

急于求成,改变落后局面的心情迫切;没有经济建设经验;毛泽东等中央领导人“左”倾冒进,夸大了人的主观能动性

(3)结果:

经济比例失调,环境破坏,农民的积极性受挫,是造成三年经济困难的主要原因

3.“八字”方针——调整恢复

1960年冬提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,1962年底,经济形势好转

4.“文化大革命”——严重破坏

(1)实质:

“左”倾错误发展到以阶级斗争为纲的恶果

(2)影响:

国民经济基本瘫痪,面临崩溃;人民生活水平长期在低水平徘徊

改革开放的起步(1978年至20世纪90年代初)

1.十一届三中全会

(1)背景:

“文化大革命”结束,真理标准问题的讨论解放了思想

(2)内容:

拨乱反正,工作重心转移,改革开放

(3)意义:

党和国家历史上的一次伟大转折,成为实行改革开放和开辟中国特色社会主义道路的起点

2.经济体制改革

(1)家庭联产承包责任制

①原因:

人民公社体制阻碍生产力发展,农村稳定是国家局势稳定的基础

②意义:

调动了农民的生产积极性,农村经济获得发展,从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌

(2)国有企业改革

①内容:

中心环节是增强企业活力,以产权制度改革和股份制改革为主要内容

②意义:

增强了企业竞争力,解放了社会生产力,国有资产大幅增长,有利于国民经济的稳定和健康发展

3.对外开放格局的初步形成

(1)过程

①从1980年起先后建立深圳、珠海、汕头、厦门和海南五个经济特区

②1984年开放大连、天津、秦皇岛、青岛等14个沿海港口城市

③1985年以后,闽东南地区、长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区相继开辟为沿海经济开放区

(2)特点:

形成从经济特区到沿海开放城市,再到内地省会开放城市,从东部到中西部全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局

改革开放的深化(20世纪90年代至今)

1.社会主义市场经济体制的建立

(1)过程

①1992年,中共十四大明确提出我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制

②21世纪初,社会主义市场经济体制基本建立起来

(2)作用:

中国经济高速增长,成为世界上经济增长速度最快的国家之一,人民生活发生巨大变化

2.对外开放的深入

(1)1990年,国家作出开发、开放上海浦东的决定,是中国进一步对外开放的标志

(2)2001年12月11日,中国加入世界贸易组织,标志着我国对外开放进入了一个新的阶段

综合训练

阅读下列材料:

材料一 特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。

从特区可以引进技术,获得知识,学到管理,管理也是知识。

特区成为开放的基地,不仅在经济方面、培养人才方面使我们得到好处,而且会扩大我国的对外影响。

——邓小平《办好经济特区,增加对外

开放城市》(1984年2月24日)

材料二 一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……一九九二年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。

——歌曲《春天的故事》

材料三 “革命是解放生产力,改革也是解放生产力。

”“改革开放胆子要大一些,敢于试验。

姓‘资’还是姓‘社’的问题,判断标准主要看是否有利于发展社会主义生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平”。

“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别……计划和市场都是经济手段”。

——《邓小平南方谈话》

请回答:

(1)据材料一概括经济特区的设立对发展社会主义经济所起的积极作用。

(2)材料二中的“春天”的内涵是什么?

(3)根据材料二、三,指出1992年邓小平南方谈话的重大影响。

答案

(1)引进外国先进技术和管理经验;发展外向型经济,使特区成为我国对外开放的窗口和基地。

(2)内涵:

改革开放。

(3)进一步破除了阻碍改革开放的思想束缚,解放了思想,有力地推动了改革的发展,开创了改革开放的新局面。

解析 第

(1)问,应结合材料一从技术的引进、发展外向型经济等方面概括经济特区的设立对社会主义经济发展的作用。

第

(2)问,从《春天的故事》歌词中可以得知这里“春天”比喻改革开放。

第(3)问,从材料中就可看出是关于计划经济与市场经济的认识问题,据所学知识进行回答即可。

专题巩固训练

一、选择题

1.(2016·台州新高考押题交流)1955年11月我国正式印制使用粮票,1993年2月后粮票逐渐退出历史舞台。

粮票的使用与废除实际上体现了( )

A.社会经济结构的变化

B.经济管理体制的变化

C.所有制形式的变化

D.产品分配方式的变化

答案 B

解析 社会经济结构指国民经济中不同的经济成分,材料中没有涉及经济成分的变化,故A项错误;使用粮票反映出当时中国实行的是计划经济体制,废除粮票体现出由计划经济向社会主义市场经济转变,反映出经济管理体制的变化,故B项正确;材料中没有体现向公有制或私有制的转变,故C项错误;粮票反映的是国家对物资的统一管理,没有涉及产品分配方式的变化,故D项错误。

2.(2016·台州新高考押题交流)在我国第一个五年计划期间,为在资金、资源和技术等方面为重工业发展提供有力保障,实行了一系列政策,其中不包括( )

A.逐步实行单一的公有制经济

B.逐步实行单一的计划经济

C.实行“一边倒”的外交政策

D.掀起“大跃进”运动

答案 D

解析 第一个五年计划在1953~1957年,以一化三改为主要内容,三大改造确立了单一的公有制,故A项正确,不符合题意;“一五”期间,我国逐步建立了单一的计划经济,故B项正确,不符合题意;建国初,我国实行“一边倒”的外交政策,倒向了社会主义一边,故C项正确,不符合题意;“大跃进”运动发动于1958年,当时“一五”计划已经完成,故D项错误,符合题意。

3.(2016·台州新高考押题交流)由于“大跃进”的发动,全民大办工业,以钢为纲,大量农村劳动力流向城镇,使我国工业化和城市化在脱离农业的基础上超常规发展,带来了大量不利因素,导致后来的逆城市化现象出现。

这一时期指的是( )

A.1956~1957年B.1958~1960年

C.1961~1965年D.1966~1977年

答案 B

解析 “大跃进”运动发生在1958年,1960年开始纠正错误,提出国民经济调整八字方针,这一时期是指1958~1960年,选择B项符合题意。

4.(2016·台州新高考押题交流)在新中国的某个时期,农村出现了“上工人喊工,下地人等人,干活人看人,收工人撵人”的现象。

该现象出现的原因是( )

A.土地改革B.人民公社化运动

C.“大跃进”D.家庭联产承包责任制

答案 B

解析 题中体现的是农业生产中,农民缺乏积极性而出现的现象,土地改革是把土地分给农民,有利于调动农民的生产积极性,故A项错误;人民公社化运动实行平均主义,干多干少一个样,农民丧失劳动积极性,故B项正确;“大跃进”是指工业农业制定高指标,出现浮夸风,与题意无关,故C项错误;家庭联产承包责任制使农民获得土地的使用权和经营权,充分调动了农民的生产积极性,与题意不符,故D项错误。

5.(2016·普通高校招生选考科目教学测试)“一铲能铲千层岭,一担能挑两座山,一炮能翻万丈崖,一钻能通九道湾。

”这是某一时期在中国某地流行的口号。

该史料作为直接论据,可以说明( )

A.“一五”计划的超前完成

B.“大跃进”的“浮夸风”

C.“文革”的严重错误

D.改革开放的巨大成就

答案 B

6.(2016·台州新高考押题交流)有经济学家认为,中国的20世纪50年代存在着两次“自毁性”的经济运动,它们指的是( )

A.“大跃进”、人民公社化运动

B.“一五”计划、人民公社化运动

C.“大跃进”、农业合作化运动

D.“一五”计划、农业合作化运动

答案 A

解析 “大跃进”是1958~1960年中国在经济建设中发动的以高指标为主要标志的运动,农村人民公社化运动是中国在五十年代后期全面开展社会主义建设中,为探索中国社会主义建设道路所作的一项重大决策,两次经济运动均违背了生产关系要与生产力相适应的经济规律,与材料意思“‘自毁性’的经济运动”相符,故A项正确。

7.“文化大革命”由思想文化领域扩展到经济领域后,国民经济的发展受到严重冲击。

但在1971年和1975年,我国农业生产比上一年分别增长9.2%和11.9%。

出现这一历史现象的主要原因是( )

A.“调整、巩固、充实、提高”八字方针的提出

B.党和国家坚持以经济建设为中心

C.“文化大革命”已经结束

D.周恩来、邓小平调整经济政策

答案 D

解析 “文革”期间经济破坏严重,期间有周恩来、邓小平对“左”倾错误的纠正,有利于经济的发展。

A项出现于60年代初;“文革”(1966~1976年)是以阶级斗争为中心的,排除B、C两项。

8.(2016·台州新高考押题