九年级语文下册 第一单元总结与提升 新版新人教版.docx

《九年级语文下册 第一单元总结与提升 新版新人教版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级语文下册 第一单元总结与提升 新版新人教版.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

九年级语文下册第一单元总结与提升新版新人教版

单元总结与提升

一、单元基础知识梳理

第一单元

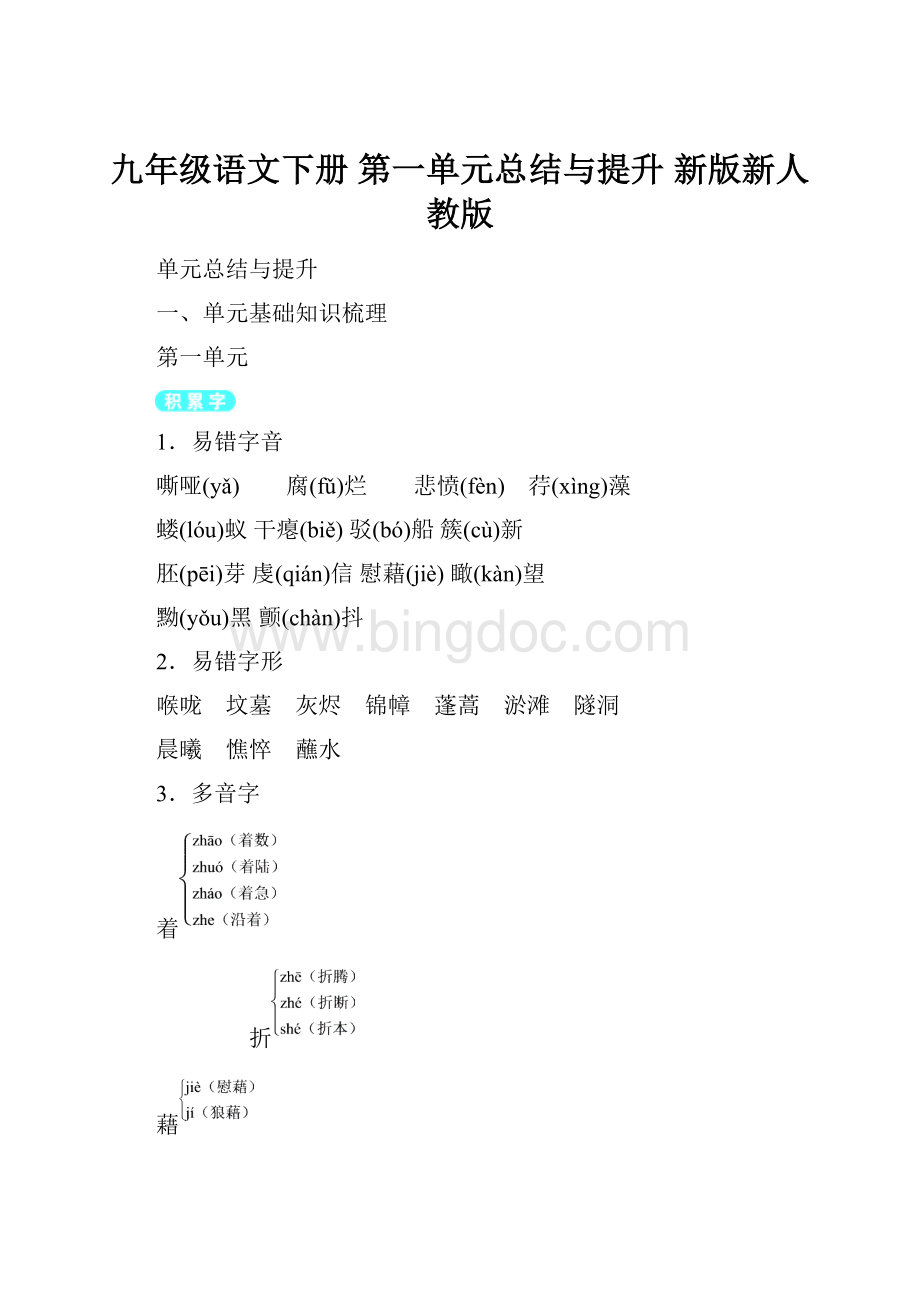

1.易错字音

嘶哑(yǎ) 腐(fǔ)烂 悲愤(fèn) 荇(xìng)藻

蝼(lóu)蚁干瘪(biě)驳(bó)船簇(cù)新

胚(pēi)芽虔(qián)信慰藉(jiè)瞰(kàn)望

黝(yǒu)黑颤(chàn)抖

2.易错字形

喉咙 坟墓 灰烬 锦幛 蓬蒿 淤滩 隧洞

晨曦 憔悴 蘸水

3.多音字

着

折

藉

挣

4.形近字

1.设问:

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉……

2.比喻:

在那上面,我用残损的手掌轻抚,像恋人的柔发,婴孩手中乳。

3.对比:

江南的水田,你当年新生的禾草/是那么细,那么软……现在只有蓬蒿。

4.排比:

无论是鲜血换来的光荣,无论是充满了高傲的虔信的宁静,无论是那远古时代神圣的传言,都不能激起我心中的慰藉的幻梦。

象征:

《我爱这土地》中的“土地”象征着正在遭受日寇欺凌的祖国,“悲愤的河流”象征着郁积在中华儿女心中的悲愤,“激怒的风”象征着人们心中对侵略者暴行的愤怒,“无比温柔的黎明”象征着人民为之奋斗献身的独立自由的曙光。

1.有关爱国的名人名言:

各出所学,各尽所知,使国家富强不受外侮,足以自立于地球之上。

——詹天佑

2.有关爱国的俗语:

舍命才算真豪杰,爱国方成大丈夫。

3.有关爱国的诗句:

捐躯赴国难,视死忽如归。

——曹植《白马篇》

1.《我爱这土地》,作者艾青,爱国诗人,以《大堰河——我的保姆》一诗出名,主要诗集有《大堰河》等。

2.《乡愁》,作者余光中,台湾诗人,作品有《舟子的悲歌》《天国的夜市》等。

3.《我用残损的手掌》,作者戴望舒,因发表《雨巷》一诗而名声大振,获得“雨巷诗人”的称号,是中国20世纪30年代现代派代表诗人之一,作品有《望舒草》《灾难的岁月》等。

4.《祖国啊,我亲爱的祖国》,作者舒婷,当代朦胧诗派的代表诗人之一,著有诗集《双桅船》《会唱歌的鸢尾花》,散文集《心烟》等。

二、单元检测卷

第一单元达标检测卷

(120分,90分钟)

题 号

一

二

三

总 分

得 分

一、基础积累与运用(31分)

1.下列加点字注音全部正确的一项是( )(3分)

A.纤(qiān)夫 腐(fǔ)烂

蝼(lóu)蚁蘸(zhàn)着

B.淤(yū)滩簇(cù)新

黝(yōu)黑瞰(kàn)望

C.喷(pēn)薄晨曦(xī)

隧(suì)洞折(zhé)断

D.迷惘(wǎnɡ)虔(qiǎn)信

蜗(wō)行蹂躏(lìn)

2.下列各组词语书写无误的一项是( )(3分)

A.嘶哑 篷蒿 憔悴 干瘪

B.灰烬锦幛疲惫慰藉

C.晨曦镶嵌笑蜗富饶

D.驱逐蝼蚁喉咙坟幕

3.下列句子中加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A.人生的征途中,有艰难困苦的逆境,也有峰回路转的机遇。

B.南海诸岛自古以来就是中国的领土,这一点是毋庸置疑的。

C.一提起电影明星赵薇,人们首先想到的就是她那双扑朔迷离的大眼睛。

D.纪录片《汉江一桥》,精美的画面与地道的襄阳话相得益彰,情趣横生。

4.下列诗句的朗读停顿有误的一项是( )(3分)

A.我/也应该/用嘶哑的喉咙/歌唱

B.这黄河的水夹泥沙/在指间滑出

C.我是新刷出的/雪白的/起跑线

D.我/了解河流:

古老的黝黑的/河流

5.下列句子表达不恰当的一项是( )(3分)

A.在新中国文学的天幕上,路遥犹如一粒种子,在短暂的写作生涯中,给中国文坛留下了一道难以磨灭的辉煌。

B.纪录片《记住乡愁》,用故事的形式,把活在乡村里的传统文化和长在老百姓心里的价值观展示了出来。

C.有了“互联网+”,“一带一路”不再是一个普通的地理概念,而是一个又一个用新技术、新理念组建而成的新生态系统。

D.纪念世界反法西斯战争胜利70周年,就是要不断教育世人,尤其是年青一代牢记历史,珍惜和平,避免重蹈历史覆辙。

6.对下面这首小诗的修辞手法作用的分析,有误的一项是( )(3分)

只要明天还在

只要春天还在

我就不会悲哀

纵使黑夜吞噬了一切

太阳还可以重新回来

只要生命还在

我就不会悲哀

纵使陷身茫茫沙漠

还有希望的绿洲存在

只要明天还在

我就不会悲哀

冬雪终会悄悄融化

春雷定将滚滚而来

A.诗中“纵使黑夜吞噬了一切/太阳还可以重新回来”运用了夸张的修辞手法,表达了诗人不畏惧黑夜、喜欢太阳的心情。

B.“纵使陷身茫茫沙漠/还有希望的绿洲存在”运用了比喻的修辞手法,把“希望”比喻成“沙漠中的绿洲”,生命成了希望的载体,表达了诗人战胜困难的勇气和决心。

C.“冬雪终会悄悄融化/春雷定将滚滚而来”运用对偶的修辞手法,抒发了诗人相信困难终将过去,明天会更加美好的信念。

D.“我就不会悲哀”在诗中出现了三次,这是诗歌中常见的反复修辞手法。

整首诗表达了诗人积极向上、超然豁达的人生态度和追求。

7.在下面语段横线处依次填入四个句子,排序恰当的一项是( )(2分)

春日踏青,青芜如毯,________;夏日听雨,雨声淅沥,________;秋日看花,花叶相辉,________;冬日观雪,雪意阑珊,________。

好诗如四季,岁岁不相同。

①诗是千缕缤纷下那一丝虚幻的朦胧

②诗是玉田琼屋上那一份惊艳的洁白

③诗是绿茵遍野时那一抹久违的清新

④诗是红叶清风里那一派无尽的潇洒

A.③④②① B.④③①②

C.③①④②D.④②③①

8.吉米到中国学习中国传统文化。

他在学习的过程中遇到了一些困难,请你给予帮助。

(11分)

(1)【辨年龄排座位】出席宴会的人,年龄有如下的特点:

①古稀 ②垂髫 ③不惑 ④花甲 ⑤弱冠 ⑥而立

请你帮他按照从年长到年幼的顺序排好座位。

(3分)

座位排序是(填数字序号)

________→________→________→________→________→________

(2)【读美文理语序】今天的课堂作业有一道语序排列题,吉米被难住了。

请你帮他把语序排列好,将序号写在横线上。

(4分)

汉字,你是中华文化的载体。

________;________;________;________。

时间的长河,奔涌不息,五千年的文化,在你的舞蹈里,源远流长。

①采菊东篱的悠然、带月荷锄的自在,因为你而淡泊成最美的风景

②玄妙灵动的狐女、机智勇敢的屠户,因为你而随乡道草庐的茶香流传

③石壕村中的夜啼、“安得广厦千万间”的呼声,因为你而伴着诗人的忧愤振聋发聩

④河畔婉转的雎鸠、白露时节的蒹葭,因为你而一起被采进《诗经》的抑扬顿挫

正确顺序:

______________________

(3)【开班会拟标语】九年级(6)班将举行“走进传统文化”主题班会,邀请吉米参加。

吉米想为这次活动拟写一副宣传对联。

请你帮帮他。

(4分)

二、阅读(34分)

(一)课内诗歌阅读。

(12分)

我用残损的手掌

戴望舒

我用残损的手掌

摸索这广大的土地:

这一角已变成灰烬,

那一角只是血和泥;

这一片湖该是我的家乡,

(春天,堤上繁花如锦幛,

嫩柳枝折断有奇异的芬芳)

我触到荇藻和水的微凉;

这长白山的雪峰冷到彻骨,

这黄河的水夹泥沙在指间滑出;

江南的水田,你当年新生的禾草

是那么细,那么软……现在只有蓬蒿;

岭南的荔枝花寂寞地憔悴,

尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水……

无形的手掌掠过无限的江山,

手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗,

只有那辽远的一角依然完整,

温暖,明朗,坚固而蓬勃生春。

在那上面,我用残损的手掌轻抚,

像恋人的柔发,婴孩手中乳

我把全部的力量运在手掌

贴在上面,寄与爱和一切希望,

因为只有那里是太阳,是春,

将驱逐阴暗,带来苏生,

因为只有那里我们不像牲口一样活,

蝼蚁一样死……那里,永恒的中国!

9.诗歌中提到了“长白山的雪峰”“黄河的水”“江南的水田”“岭南的荔枝花”,这些意象共同代表的是什么?

(3分)

10.找出诗中起修饰作用的相关词语,看看哪些是积极的、暖色调的,哪些是消极的、冷色调的,说说诗人这样写有什么表达效果。

(3分)

11.试分析本诗中所运用的对比手法的效果。

(3分)

12.本诗末句“那里,永恒的中国!

”中的“那里”指哪里?

“永恒的中国”在诗人心目中应是怎样的?

(3分)

(二)课外诗歌赏析。

(6分)

初 春

舒婷

朋友,是春天了 飞溅起万千银珠

驱散忧愁,揩去泪水四散在雾蒙蒙的拂晓

向着太阳微笑滚动在黄昏的林荫道

但等着吧

虽然还没有花的洪流一旦惊雷起

冲毁冬的镣铐乌云便仓皇而逃

奔泻着酩酊的芬芳那是最美最好的梦呵

泛滥在平原、山坳也许在一夜间辉煌地来到

虽然还没有鸟的歌瀑是还有寒意

还有霜似的烦恼使天地温暖

如果你侧耳倾听 连云儿也不再他飘

五老峰上,狂风还在呼啸

战栗的山谷呵友人,让我们说

仿佛一起嚎啕春天之所以美好、富饶

但已有几朵小小的杜鹃是因为它经过了最后的

如吹不灭的火苗料峭

13.阅读上面诗歌,从文学欣赏的角度进行赏析。

(三)课外现代文阅读。

(16分)

故乡红叶

凸凹

①香山的红叶,我是赏过的。

第一次赏香山红叶时,我正上着一所专业院校,适逢红叶盛季,满山红遍,同伴便惊叹不迭。

②但我只感到亲切,并没有难抑的惊奇。

因为我觉得,故乡的秋天,也是红叶满山、流丹溢彩的;而且,山脉绵亘,红到极遥远的地方,比香山来得有气魄。

只因为香山离市区近些,且是一个著名的公园,红叶的命运便很阔达了。

③故乡的山峦,植被是极丰茂的:

黄栌满坡,柘丛盈岗,楸树峰耸,檀木沟伏……夏时山色蓊郁,入秋,则渐渐变化起来,先是淡黄,而后是斑驳,最终是红得一统了,满山满野就一如火烧。

④但这时却是故乡的农忙时节——庄稼的秸秆被村人铡碎了,厚厚地铺到猪厩中去,再取山上的表土覆盖,以期来年沤①出一些好肥料来。

而后,有余力的,要在地堰的边上,砍一垛垛的干柴杂草,烧一堆一堆的草木灰。

撒上草木灰的土地,蔓菁憋得大,土豆长得足,谷穗也结得沉。

⑤此时,山上的红叶正红得烂漫呢。

但忙碌的人们哪顾得多看几眼呢。

山里人并未想到,那一丛丛的红叶,便是一团团的激情、一首首的诗,自己生于美境与福地,正可以坐享一番。

红就让它兀自红去吧,我们还有正经的营生干不完呢,他们想。

那时,我并没有一丝悲哀,因为身在其中,与村人的感觉相同。

⑥真正醒悟了,感到有些惆怅②了,是看到城里人居然要赶那么远的路,到香山专程赏红叶之后。

于是,我怀着这么一种情绪,待人们去香山赏红叶的时候,便回到故乡去,探抚那故乡的红叶。

它们被漠视和遗忘得太久了!

⑦我爬到屋后的山上,高远的天,衬以峻拔的山形,那凌风的红叶,簌簌地,便让人极感动。

但激动的心很快就黯然了——沉默的父亲正在地堰的边上埋头打柴草,他要多烧几堆草木灰啊。

于是,观赏红叶的这一份闲雅就显得多么不合时宜,显得多么奢侈,蓦地就生出一丝羞耻。

我便踅③到父亲的身边,想给他打个下手。

⑧父亲很懂我的心思,笑笑:

“去赏你的景吧。

”

⑨见我仍迟迟不动,父亲说:

“有什么不好意思的呢,你高兴赏景就赏景,我高兴做活就做活,不都图个自在吗?

”

⑩我知道,要父亲埋头干他喜欢干的活,比要他赏红叶更使他心安与欢悦,这是情理中的事,不关乎我的勤与懒。

但我不忍在劳作的父亲身边做赏景的清客,便同他一起干下去了。

⑪这是第一次回故乡赏红叶的情景。

⑫第二年秋深,想到故乡那满山的绚丽,仍有热热的归心。

但父亲在地堰上弯曲的身影从脑底晃出的时候,归心就有了几分迟疑,心中就有了一种惆怅。

⑬最后,还是回去了。

因为红叶岁岁依旧,而父亲却要一天天衰老;父亲已经辜负了红叶,儿女还要辜负父亲吗?

⑭回到故乡,父亲很高兴,抱出一坛雄自酿④:

“崽呀,知道你要回来,爹特意给你留着呢。

”我的眼窝便不由得濡湿了。

⑮从此,每到秋深,我都毫不迟疑地回故乡去。

⑯每次,我们低头砍着柴草,却都把红叶搁置于一边。

但只要我们抬起头来,山上的红叶,便很执着地红到我们的眼眸中来——红叶没有怨艾,只有默默的守望和多情的注视,一如山里的人们。

(本文有改动)

【注释】①沤(òu):

长时间地浸泡,使起变化。

②惆怅:

伤感,失意。

③踅(xué):

中途折回。

④雄自酿:

一种自家酿造的酒。

14.本文以“故乡红叶”为题,为什么要在①②两段中写“香山红叶”?

(3分)

15.指出下列句子中作者“惆怅”的具体原因。

(4分)

(1)真正醒悟了,感到有些惆怅了,是看到城里人居然要赶那么远的路,到香山专程赏红叶之后。

(2)但父亲在地堰上弯曲的身影从脑底晃出的时候,归心就有了几分迟疑,心中就有了一种惆怅。

16.分析“故乡红叶”在文中的象征意义以及在结构上的作用。

(4分)

17.请对“父亲”这一人物形象及“我”对“父亲”的思想情感作赏析。

(5分)

三、作文(55分)

18.阅读下面材料,根据要求作文。

人类都生活在自然界中,大自然为人类提供了必要的生存空间,也为人类提供了必需的物质资源。

奔腾不息的大海,连绵起伏的高山,一望无际的草原,广袤无边的田野,都会引起人们的思考和遐想;四季更替,昼夜变化,潮起潮落,鸟语虫鸣,都会让人浮想联翩。

古人云:

“登山则情满于山,观海则意溢于海。

”面对多姿多彩、变化万端的大自然,你一定也有所感悟。

请以“感悟大自然”为话题,写一篇文章。

立意自定,文体自选,题目自拟,不少于500字。

答案:

第一单元达标检测卷

一、1.C

点拨:

本题涉及的多音字运用【因义定音法】。

A项“纤”是多音字,这里的“纤”是拉船用的绳子的意思,应读“qiàn”;B项“黝”读“yǒu”;D项中“虔”读“qián”。

2.B 点拨:

A.“篷蒿”应为“蓬蒿”,C.“笑蜗”应为“笑涡”,D.“坟幕”应为“坟墓”。

3.C 点拨:

“扑朔迷离”形容事物错综复杂,不容易看清真相,用在此处不合语境。

4.C

点拨:

C项正确的朗读划分应该为“我/是新刷出的雪白的/起跑线”。

5.A

6.A

7.C 点拨:

通过观察可知,依次填入的句子内容应能分别对应春、夏、秋、冬四个季节。

③中的“绿茵遍野”对应春,①中的“千缕缤纷”对应夏,④中的“红叶清风”对应秋,②中的“玉田琼屋”对应冬。

8.

(1)①④③⑥⑤②

(2)④①③②

(3)示例:

共搭汉语桥,同筑中国梦

让文化走向未来,让世界认识中国

弘扬中华传统文化,创造人类美好未来

四书五经颂中华美,唐诗宋词扬民族情

二、

(一)9.祖国大地(祖国山水)。

(3分)

10.积极的、暖色调的词语如:

新生、辽远、温暖、明朗、坚固、蓬勃、永恒等。

(1分)消极的、冷色调的词语如:

残损、寂寞等。

(1分)诗人这样用词,对比鲜明,更好地表达了内心深处的爱与恨。

(1分)

点拨:

本题运用【诗歌中词语色彩分析法】。

诗歌中不同色彩的词语,或相互映衬,对比鲜明;或烘托气氛,构建意境;或以色主情,情景相谐……此题主要考查从对比中体会诗人情感。

11.诗中所运用的对比手法,一是同一地区沦陷前后两种情景的对比;(1分)一是沦陷区与解放区两种情景的对比。

(1分)运用对比手法,更强烈、更鲜明地表达了诗人对侵略者的仇恨,对祖国人民苦难的哀痛。

(1分)

点拨:

本题运用【对比作用分析法】。

对比手法作为文学作品的常用表现手法,其主要作用是使作品主题更突出,人物形象更鲜明,思想感情表达更深刻。

答题模式一般为:

通过……与……对比,突出了……,更好地表现了文章……的主题。

本诗运用对比,突出了诗人对侵略者和对祖国人民不同的情感。

12.“那里”指“解放区”。

(1分)诗人心目中“永恒的中国”应是:

阳光普照、春风吹拂、万物复苏,人们不像牲口一样活,蝼蚁一样死,每个人都活得有尊严,有价值。

(2分)(意思对即可) 点拨:

一般来讲,词语所指代的内容位于该词语的前面。

本题仔细分析前文,可知“那里”指的是“那辽远的一角”,即解放区。

(二)13.示例一:

诗歌以朋友的口吻,劝勉友人积极乐观地面对生活的严冬,语气亲切自然。

诗歌开门见山,第一句就告诉朋友春天到来的事实,带给朋友微笑的力量。

接着,诗人充分渲染描绘了一幅鸟语花香的春天美景,有嗅觉,有听觉,让人产生无限的向往,并用肯定的语气告诉朋友,这美好的一切一定会到来,鼓励朋友勇敢地面对“乌云”“烦恼”“狂风”,经过最后的春寒料峭,快乐地迎接美好、富饶的春天。

(6分)

示例二:

诗歌表达了积极的主题:

蓬勃的生命往往要经过风霜雨雪的淬炼,美好的春天往往要经历严冬酷寒的洗礼。

春天是多么美好、富饶啊!

闻到“酩酊的芬芳”,听见“鸟的歌瀑”。

这一切的到来,要经过“最后的料峭”,要面对寒冬的考验,在等待和期盼中,滚滚春雷会将乌云和寒冬一扫而空,我们将触摸到杜鹃花带来的“天地温暖”,向太阳微笑,拥抱春天。

能引人思考,给人激励。

(6分)

示例三:

诗歌形象地表现了初春的特点:

虽然春寒料峭,却孕育着无穷的希望与辉煌。

在春天刚刚来临的时候,虽然“花的洪流”“鸟的歌瀑”都还没到来,一切似乎仍被冰冷孤寂的寒冬笼罩着。

但“几朵小小的杜鹃”带来春的讯息,火红、鲜艳,就像“火苗”一样温暖整个大地。

让人似乎能听见春天的脚步声,看见即将到来的万物复苏、春意盎然的美景,这美好的憧憬让人感受到乐观向上的生命的力量。

(6分)

(三)14.将香山红叶与故乡红叶作比较,(1分)突出了故乡红叶更为壮观、更有气魄的特点,(1分)为下文写故乡红叶被人漠视的命运作铺垫。

(1分)

点拨:

本题运用【对比作用分析法】。

本文中,提到“香山红叶”是为了与“故乡红叶”作对比,运用对比的手法更能突出故乡红叶的美;注意在结构上,写“香山红叶”的句子处于文章开头的位置,为下文作铺垫。

15.

(1)感受到比香山红叶更为壮美的故乡红叶,却长久地被人漠视和遗忘。

(2分)

(2)父亲虽在美景和福地之中,但因艰辛劳作而无暇赏景,且要一天天衰老。

(2分) 点拨:

“惆怅”是作者心中的感受,需要联系上下文进行揣摩。

第

(1)句的上文说的是“此时”正是故乡的农忙季节,大家都忙于劳作,因此无暇赏红叶,结合此句所写的城里人的表现,可以揣摩出作者的“惆怅”是因为故乡红叶被遗忘了;第

(2)句的上文

提到了作者在赏景还是帮父亲做农活上的矛盾心理,接着写了作者“不忍”做“清客”;此句的下文提到“父亲却要一天天衰老”,再联系本句中写了父亲“弯曲的身影”,可以感受到作者为父亲的辛苦劳作和衰老而感伤。

16.象征意义:

“故乡红叶”象征那些极为普通、没有怨言、默默坚守的山里人。

(2分)结构上的作用:

“故乡红叶”是行文的线索,贯穿文章的始终,使文章内容集中、结构紧凑。

(2分)

点拨:

本题考查标题的象征义,需要将“故乡红叶”和作者写的故乡像父亲一样的山里人联系起来(文章最后一句提示明显)分析。

标题的作用主要有以下三方面:

点明时间、地点,创设故事背景,渲染环境气氛;概括文章主要内容,揭示或暗含文章主旨;提示写作对象或线索。

本题中“故乡红叶”是行文的线索。

17.“父亲”的形象:

父亲在地堰边埋头干活,并以此心安和欢悦,表现了父亲的朴实和勤劳;(1分)父亲让“我”去观赏红叶,做自己喜欢的事,表现了父亲对儿女的理解和宽厚;(1分)父亲特意给“我”留着一坛雄自酿,表现了父亲对儿女的关爱。

(1分)

“我”的情感:

因父亲辛勤劳作、不断衰老而忧伤、内疚和思念;因父亲对“我”的理解和关爱而感激。

(2分)

三、18.写作思路:

“感悟大自然”这个话题是相当宽泛的,给我们提供了一个很大的思考和写作空间。

看到这样的话题,有的同学可能不知道从哪里写起。

我们要善于把抽象的概念化为具体的意象,从大自然的众多事物中选择你最能感悟到人生哲理的事物来写,从小处着眼。

例如,花,有开有落,当花含苞欲放时,你会感悟到勃勃生机;当花绚丽灿烂时,你会感悟到人生的美丽,感悟到要珍惜青春年华;当花随风飘落,投入大地母亲的怀抱时,你会感悟到“化作春泥更护花”的崇高精神境界。

再比如,同样是雨,毛毛细雨使你想到“润物细无声”的美好;倾盆大雨使你想到在人生的道路上也会有暴风骤雨,从而使你鼓起在困境中抗争的信心和勇气。

当然,对于同样一种景色、一个事物,由于每个人的人生经历、认识水平、美学修养的不同,在认识上也会有所不同;因此,立意新、思想深刻是本话题作文的关键点。

我们不妨借鉴王之涣登鹳雀楼时抒发的“欲穷千里目,更上一层楼”的感悟,也不妨借鉴苏轼面对滚滚江水时发出的“浪淘尽,千古风流人物”的慨叹,还不妨仔细品味陆游游山西村时得到的“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的哲理。

同学们在构思立意上可以采用“异想天开(想象奇特)”“反弹琵琶(逆向思维)”等方法。

例文:

凋零的美丽

秋天多被人们当成是衰败的季节,因此有了“秋风秋雨愁煞人”的诗句。

是啊,秋天的确是凋零的季节,叶黄了,花败了,使迁客骚人心中涌起了淡淡哀愁。

一叶落而知天下秋,也许叶子是秋天的象征,当它落地了,也在告诉人们,一年中无法逃避的衰败已随风而来了。

但我认为叶子自有其凋零的美丽。

也许是秋风的呼唤使它恋恋不舍地离开了家,也许是大地的邀请使它风尘仆仆坠落人间,也许是它想乘着秋风去探寻世间的美丽……但这些都不重要,重要的是,它用生命中仅存的一点力量成就了一段新的成长。

叶子将原本属于它的位置留给了下一代,它用自己的离去保存了整棵树的能量,使树在来年能更有力地生长。

这就是凋零的美丽——残酷却无可奈何。

我们处在一个不断发展的世界,谁也无法在一个位置上停留不动,每个人都是社会这棵大树上的叶子。

我们必须不断吸取养料以维持生命的延续,就像叶子不断吸收阳光、雨露来充实随时可能枯萎的自己一样。

叶子离开树无法生存,人离开社会无法发展,我们都不得不依附着一棵大树。

就像叶子总有离开树的一天,人总有一天会离开社会,不是社会遗弃我们,而是我们跟不上社会的发展速度了。

于是我们无可奈何地退出,无可奈何地凋零——我们老了。

衰老意味着离开,离开并不代表什么都不留下,我们辛勤劳作的身影还在人群中晃动;我们明媚的笑颜还时隐时现,在曾经走过的地方种下欢乐。

人虽然走了,但鲜活地存在于社会的印记却烙在了历史当中。

我们的离开给蓄势待发的人提供了位置,同样的工作平台会是他们绚烂的舞台。

凋零是无法避免的,树叶离开树并不悲哀,它们在飘落中上演了美丽的、动人的一幕。

点评:

引用诗句,突出了秋天的悲凉。

大多数人认为秋天带来了淡淡的哀愁,但下文却叙述了秋天凋零的美丽,采用了欲扬先抑的手法,可谓构思巧妙。

“也许……也许……也许……”排比句式、拟人修辞的运用为语言的表达增色不少。

阐释叶子如何用“生命中仅存的一点力量”成就一段新的成长。

此段由落叶之美引入对人生的感悟,以小见大,反映生活,由自然感悟人生,使“感悟”更具有深意。

“烙”字体现了我们人生印记的深刻,即使生命逝去,也无法磨灭,人生的美丽在于我们曾经活过、创造过、付出过。

结尾照应标题,点明了主题,具有哲理意味。

总评:

“感悟大自然”的话题很宽泛,但本文从小处着眼,从落叶中得到人生的感悟,主题精练而集中。

文章的层次十分清晰,先写树叶飘零,再写树叶飘零的美丽,最后上升到人生的高度,感悟到人应该像飘零的树叶那样,即使生命逝去,也应留给大地肥沃与丰厚。

文章立意鲜明,感情真挚,语言流畅,过渡自然,是一篇优秀的习作。

三、单元考点方法专项练

第一单元综合实践专项

拟活动方案)

一、考点解说

拟活动方案一般是围绕某一主题或某种实践活动,要求编写活动提纲或拟定活动方案。

活动方案主要是指活动计划或活动的程序,一个详细的方案应包括活动主题、活动目的、活动前准备、活动过程、辅助性活动、注意事项等。

简要的方案只要写出活动的操作过程就可以了。

中考中常见的考查形式