预应力概念3.docx

《预应力概念3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《预应力概念3.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

预应力概念3

第一章

1.预应力结构的概念?

基本工作原理?

优缺点?

1)概念:

为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以设法在结构构件受荷载作用前,使它产生预压应力来减少或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态。

2)工作原理:

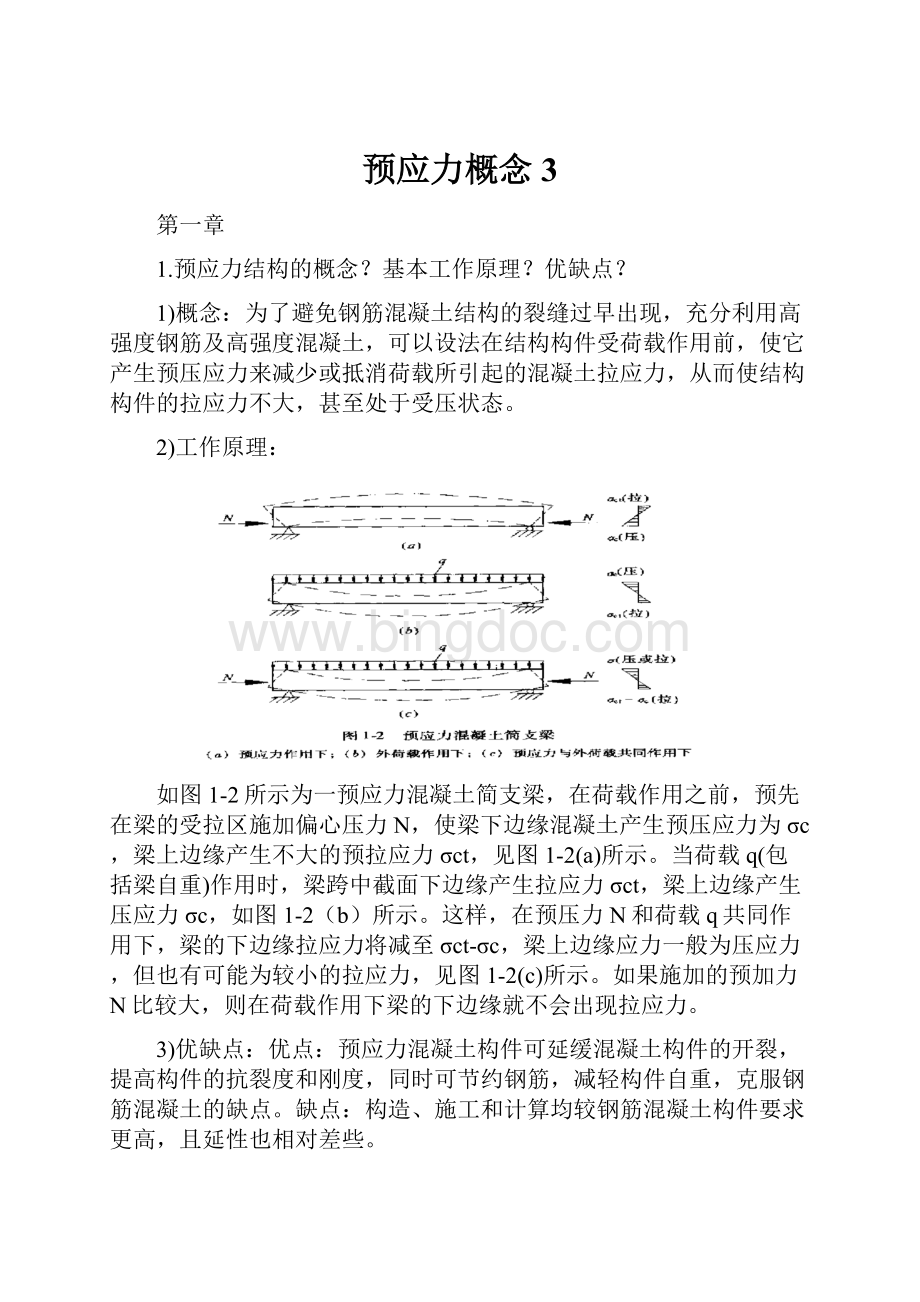

如图1-2所示为一预应力混凝土简支梁,在荷载作用之前,预先在梁的受拉区施加偏心压力N,使梁下边缘混凝土产生预压应力为σc,梁上边缘产生不大的预拉应力σct,见图1-2(a)所示。

当荷载q(包括梁自重)作用时,梁跨中截面下边缘产生拉应力σct,梁上边缘产生压应力σc,如图1-2(b)所示。

这样,在预压力N和荷载q共同作用下,梁的下边缘拉应力将减至σct-σc,梁上边缘应力一般为压应力,但也有可能为较小的拉应力,见图1-2(c)所示。

如果施加的预加力N比较大,则在荷载作用下梁的下边缘就不会出现拉应力。

3)优缺点:

优点:

预应力混凝土构件可延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,同时可节约钢筋,减轻构件自重,克服钢筋混凝土的缺点。

缺点:

构造、施工和计算均较钢筋混凝土构件要求更高,且延性也相对差些。

2.预应力混凝土原理的三种概念是什么?

为什么同一个构件可以用三种概念解析?

(叙述预应力的混凝土的弹性设计、塑性设计以及平衡设计的方法与三种预应力混凝土的概念的关系。

)

1)三种概念:

①预加力使混凝土成为弹性材料的概念:

预加应力使混凝土成为弹性材料的概念是将预应力混凝土构件看作混凝土经过预压后从原先抗拉弱抗压强的脆性材料变为一种既能抗拉又能抗压的弹性材料。

因此,混凝土被看作承受两个力系,即内部预应力和外部荷载。

外部荷载引起的拉应力被预应力所产生的预压应力所抵消。

在正常使用状态下混凝土都没有裂缝出现,甚至没有拉应力出现。

这正

是全预应力混凝上结构的情形,因此,在两个力系作用下所产生的混凝上的应力、应变及挠度均可按弹性材料的计算公式考虑,并在需要时叠加。

②对混凝土构件施加预应力是为了使高强钢材与混凝土能协同工作的概念:

对混凝土构件施加预应力是为了使高强钢材与混凝土能协同工作的概念是将预应力混凝上构件看作是高强钢材与混凝土两种材料的一种结合,它也与钢筋混凝土一样,用钢筋承受拉力及混凝土承受压力以形成一抵抗外力弯矩的力偶。

③施加预应力实现部分荷载平衡的概念:

施加预应力是实现部分荷载平衡的概念将施加预应力看作是试图平衡构件上的部分或全部的工作荷载。

如果外荷载对梁各截向产生的力矩均被预加力所产生的力矩抵消,那么一个受弯的构件就可以转换成一轴心受压的构件。

2)关系:

对于同一个预应力概念可以有三个不同的概念,它们之间并没有相互的矛盾,它们仅仅是从不同的角度来解释预应力混凝土的原理。

预加应力使混凝土成为弹性材料的概念可看成是全预应力混凝土弹性分析的依据;对混凝土构件施加预应力是为了使高强钢材与混凝土协同工作的概念则是看成是强度理论,它指出预应力混凝土也不能超越其材料自身强度的界限;施加预应力是实现部分荷载平衡的概念则是为复杂的预应力混凝土超静定梁的设计与分析提供了简捷的方法。

这三个不同的概念恰恰是为预应力混凝土的结构的弹性设计,塑性设计以及平衡设计提供了理论依据。

3.我国对加筋混凝土的分类及部分预应力混凝土可分为哪两类构件?

(钢筋混凝土、全预应力混凝土以及部分预应力混凝土如何区分?

)

1).按照预应力度分为全预应力、部分预应力和钢筋混凝土三类。

钢筋混凝土是指通过在混凝土中加入钢筋与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料,为加筋混凝土最常见的一种形式。

全预应力混凝土是指在使用荷载作用下,不允许界面上混凝土出现拉应力的构件,属严格要求不出现裂缝的构件。

部分预应力是指介于全预应力和钢筋混凝土结构为两个边界的中间广阔领域的预应力混凝上结构。

允许出现裂缝,但最大裂缝宽度不超过允许值的构件,属允许出现裂缝的构件。

2).部分预应力混凝土又分为A类构件与B类构件,A类构件指的是在正常使用极限状态构件的预压受拉区混凝土的正截面拉应力不超过规定的限值。

B类构件则是混凝土的正截面拉应力允许超过规定的限值,但当出现裂缝时,其裂缝宽度不超过允许的限值。

3)《PPC建议》认为,预应力度λ=1.0的时候为全预应力混凝土,预应力度为0的时候为普通钢筋混凝土,预应力度为0~1之间为部分预应力混凝土。

5.什么是预应力度?

预应力度的消压弯矩概念是什么?

答:

预应力度的概念分两种:

对于受弯构件预应力度定义为:

λ=M0/M

式中λ—预应力度;

M0—消压弯矩,即使构件控制截面预压受拉边缘应力抵消到零时的弯矩;

M—使用荷载(不包括预加力)短期组合作用下控制截面的弯矩。

按照预应力度来定义则有:

全预应力混凝土λ≥1.0;

部分预应力混凝土1>λ>0;

钢筋混凝土λ=0;

1).以材料强度的关系表达的预应力程度:

另一种描述预应力程度的方法是以预应力混凝土构件中含有的预应力钢筋与非预应力钢筋的材料强度来表达:

式中PPR—预应力程度;

Ap—控制截面处预应力筋的截面面积;

As—控制截面处非预应力钢筋的截面面积;

fpy—预应力筋的条件屈服强度;

fy—非预应力钢筋的屈服强度。

这种以材料强度概念来定义预应力度指的是在承载能力极限状态下,预应力混凝土构件中预应力筋与非预应力钢筋分别承担其拉力与内力矩的比例。

(当预应力混凝土构件同时设置有非预应力受力钢筋时,它的预应力度PPR将在0-1之间,即部分预应力混凝土。

当构件仅设置预应力筋时,它是全预应力混凝土。

如果构件中没有设置预应力筋而仅有非预应力钢筋,则是普通钢筋混凝上。

该式还表示:

部分预应力混凝土是必须设置非预应力受力钢筋的。

)

消压概念的预应力度λ明确表示在正常使用极限状态构件所施加的预应力大小;而钢筋强度比的预应力程度PPR则表示在承载能力极限状态预应力筋和非预应力钢筋分别承担的拉力比。

第2章

6.预应力钢筋的主要种类?

预应力钢材的品种主要有高强钢丝、钢绞线、高强度粗钢筋和非钢材预应力筋。

①高强钢丝和钢绞线:

高强度钢丝是由碳素钢筋多次冷拔加工制成,由于含有较多的碳元素,属于硬钢型,强度较高,但脆性较大,极限变形量较小,无屈服平台。

钢绞线是由多根高强钢丝顺一个方向均匀绞制而成。

常用的是由7根Ф4或Ф5钢丝绞制而成。

由于经绞制的钢丝呈螺旋形,它的弹性模量比单根钢丝要低。

即整束钢绞线的平均强度要比单根钢丝低。

②高强度粗钢筋:

粗钢筋作为预应力筋有两种;即冷拉热轧钢筋与热处理钢筋。

冷拉热轧钢筋是指经过冷拉后提高了抗拉强度的热轧低合金钢筋。

热处理钢筋是通过热处理工艺获得比热轧钢筋强度更高的钢筋。

③无粘结预应力钢筋:

无粘结预应力筋的特点是构件中的预应力筋始终没有与周围的混凝土粘结在一起。

在构件变形时无粘结预应力筋可以在孔道内自由的滑动。

7.用于预应力的钢筋和混凝土性能有哪些要求?

钢筋:

高强度、低松弛,要有较好的塑性与焊接性能,以及与混凝土良好的粘结性能。

混凝土:

(1).强度高,因为高强度商品混凝土才能充分发挥高强度钢筋的性能,建立尽可能高的预应力,从而提高结构构件的抗裂度和刚度,有效的减小构件截面尺寸和减轻自重。

(2).收缩,徐变小。

这样可减少收缩,徐变引起的预应力损失。

(3)快硬,早强。

以便于尽早施加预应力,加快施工进度,加快设备周转率。

6.锚具的种类?

后张法构件中,按照所锚碇的预应力筋的不同可分为:

粗钢筋锚具、钢丝束锚具以及钢绞线束锚具三类。

主要包括:

锥形锚具,镦头锚具,JM锚具,BM锚具、粗钢筋锚具、预应力筋连接器等。

7.先张法、后张法的定义,优缺点?

P31-32

(1)先张法。

①定义:

先张法即先张拉预应力钢筋后浇筑构件混凝土的施工方法。

②原理:

先张法预应力混凝土的预应力是通过预应力钢筋与混凝土的粘结传递的。

所用预应力筋一般采用高强度的螺旋肋钢筋、刻痕钢丝、钢绞线或精轧螺纹钢筋。

③优缺点:

先张法生产工艺简单,工序少,生产效率高,成本低,质量容易得到保证,适宜工厂化批量生产,是中小型预制预应力混凝土构件的主要施工方法,特别在房屋建筑中采用的多。

其最大优势就是取消后张法中预留管道和压降工序,省去了构造复杂的锚具,靠混凝土的粘结力锚固钢筋,混凝土保护钢筋免于锈蚀,结构的耐久性可以得到保证。

(2)后张法

①定义:

后张法是先浇筑构件混凝土,待混凝土结硬达一定强度后张拉预应力筋,再对孔道灌浆的施工方法。

②原理:

后张法是通过锚具将张拉的预应力钢筋两端锚固在梁端的混凝土体上,使混凝土体受到预压应力。

③优缺点:

后张法不用加力台座,张拉设备简单,便于现场施工,预应力筋可按设计要求布置成曲线形,是目前预应力混凝土构件现场施工的主要方法。

由于后张法施工中需要预留孔道及压注水泥浆,因此施工工序复杂。

后张法预应力混凝土管道灌浆不饱满、水泥浆强度等级过低、质量得不到保证,尤其是在管道弯起处,钢筋张拉后紧贴管道的凸出处,即使灌浆再饱满,也不可能将紧贴管壁凸出部分的钢筋与梁体混凝土粘结为整体。

水分的侵入,造成预应力钢筋的锈蚀是不可避免的,对混凝土结构的耐久性构成了潜在威胁。

8.预应力损失的定义?

在设计中怎么规定(桥梁规范和混凝土规范两种)?

1)定义:

预应力损失指的是预应力构件在预加力传递至构件瞬间产生的预应力与该构件在以后的正常使用阶段所能永久保持的预应力的差值。

预应力构件中预应力筋的有效预应力:

σpe=σcon-σl

三个量的定义分别为:

有效预应力σpe,张拉控制应力σcon(指的是预应力筋锚固前被张拉的应力允许值),预应力损失值σl。

2)公路桥梁预应力混凝土结构的预应力损失计算的组合表

房屋建筑预应力混凝土结构的预应力损失计算的组合表

(先张法第一批第二批损失为:

L1+L2+L3+L4,L5)(后张法第一批第二批损失为:

L1+L2,L4+L5+L6)

9.预应力损失的分类(6项)及其原因,减小预应力损失的措施?

(参考:

预应力损失有几种?

为什么分两种组合?

哪些预应力损失可以在施工阶段减少?

)

(1)损失包括:

1、预应力筋孔道的摩擦损失2、锚具变形、预应力筋回缩及接缝压缩引起的应力损失3、先张法的温差引起的应力损失4、预应力混凝土构件由混凝土弹性压缩引起的预应力损失5、预应力钢筋的松弛损失6、混凝土的收缩与徐变引起的应力损失。

(前四类为瞬时损失,后两类为长期损失)

(2)原因及措施:

1、预应力筋孔道的摩擦损失主要是由于孔道的弯曲和孔道位置偏差两部分的影响所产生。

措施:

通过采用两端张拉,减小管道长度值,或采用超张拉办法进行减小.2、后张法施工的预应力混凝土构件,当张拉完毕锚下时,锚具受到很大的压力,会便锚具本身及锚垫板产生压缩变形,由此产生应力损失。

对于预制拼装构件,在锚下时,接缝也会继续被压缩,也会产生应力损失。

措施:

可通过选择变形小的锚具或使预应力筋内缩小的锚具、夹具,并尽量少用垫板。

3、先张法施工的构件采用蒸汽或其他加热方法养护混凝土时,钢筋与台座间的温差会引起预应力损失。

措施:

通过加温养护来减少损失。

4、采用后张法施工的预应力混凝土构件,当顶应力筋较多需采用分批张拉时,后批张拉预应力筋所产生的混凝土弹性压缩变形,将使先批已张拉并锚固的预应力筋束产生应力损失。

措施:

通过超张拉来减小损失。

5、钢筋在持久不变的力的作用下,会产生随持续加荷时间延长而增加的徐变变形,即钢筋的松弛或应力松弛。

措施:

超张拉,选用低松弛钢筋。

6、混凝土的收缩、徐变会使构件缩短,对于预应力混凝土构件将产生预应力损失。

措施:

采用高强度等级水泥,减少水泥用量,降低水灰比,采用干硬性混凝土;采用级配较好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性;加强养护,以减少混凝土的收缩。

(3)为什么分两种组合?

预应力损失的计算是按各影响因素分项计算的,然后再分阶段组合,预应力损失根据其施工方法和时间的发展可分为瞬时损失和长期损失。

在工程设计中,主要考虑的预应力损失组合一般按预应力阶段和正常使用阶段分别计算。

(4)在施工阶段可以减少的损失:

预应力孔道的摩擦损失、锚具变形及预应力筋回缩等)

第四章

10.预应力混凝土结构从张拉预应力筋到承受极限荷载而破坏,其受力全过程分为三个工作阶段?

三个阶段的受力过程、受力特性,过程阐述?

。

P53-54图4-4

第一阶段(弹性分析),第二阶段(弹性分析)(全截面消压分析法),第三阶段(塑形理论分析)

预应力混凝上结构从张拉预应力筋到承受极限荷载而破坏,其受力全过程大致可分为三个工作阶段:

第一阶段为预加应力阶段(包括预制、运输、安装);第二阶段为正常使用阶段,即正常使用极限状态,在这一阶段全预应力混凝一结构不出现拉应力,部分预应力混凝土结构允许出现拉应力或有限的裂缝;第三阶段为承受极限荷载的破坏阶段,即承载能力极限状态。

图4-4所示为后张法预应力混凝土简支梁从张拉预应力筋到破坏阶段受力过程跨中截面的应力状态。

在预加应力阶段,梁将受到预加力和自重的共同作用,此时预应力损失完成了第一阶段的损失,因此预加力应扣除第一批预应力损失。

此时后张法构件,因管道尚未灌浆,预应力筋与混凝土还末粘结在一起,预施应力阶段梁处于弹性工作阶段。

对于全预应力混凝土构件一般规定在预加力和自重作用下,梁截面上边缘不出现拉应力,梁截面的下边缘压应力亦不应超过规范规定的允许值,如图4-4(a)所示。

正常使用阶段即为正常使用极限状态,一般假定预应力损失已全部完成,预应力筋对混凝土的作用为扣除全部预应力损失的有效预加力。

对后张法构件,此时管道已灌浆,预应力筋与混凝土已经粘结在一起共同受力预应力混凝土构件。

在这一阶段处于弹性工作状态,即构件的全截面都参加工作。

在正常使用阶段,对于全预应力混凝土简支梁,其截面上缘一般保持较大的压应力,但其数值应大于规范规定的允许值;梁截面的下缘,即预压受拉边缘,一般不出现拉应力,这是理想工作状态,如图4-4(b)所示。

当作用在构件上的荷载超过正常使用极限状态的值并继续增大时,预应力混凝土梁的受拉区出现拉应力,当拉应力达到混凝土抗拉强度极限值时,梁的预压受拉区边缘就会出现裂缝,如图4一4(c)所示。

当荷载继续增大时,裂缝宽度也增大,裂缝继续向上扩展,裂缝的数量增多,混凝土受压高度迅速减小,当受压区混凝土的压应力达到混凝土的最大压应力后即进人应力应变的下降段,截面上的应力即发生应力重分布现象,最后,受压区混凝土的压应变达到极限压应变,受压区混凝土被压碎,同时受拉区的预应力筋和非预应力钢筋也都达到极限抗拉强度,构件即破坏,如图4-4(d)所示。

11.预应力混凝土简支梁设计的一般步骤?

(l)根据一设计要求,参照已有设计图纸和资料,选择预加力体系和锚具形式,选定截面形式,并初步拟定截面尺寸,选定材料规格。

(2)根据构件可能出现的荷载效应组合,计算控制截面的设计内力(弯矩和剪力)及其相应的组合值。

(3)从满足主要控制截面(跨中截面)在正常使用极限状态的使用要求和承载力极限状态的强度要求的条件出发,估算预应力钢筋和普通钢筋的数量,并进行合理的布置及纵断设计。

(4)计算主梁截面的儿何特征值。

(5)确定张拉控制应力,计算预应力损失值。

(6)正截面和斜截面的承载力复核。

(7)正常使用极限状态下,构件抗裂性或裂缝宽度及变形验算。

(8)持久状态使用荷载作用下构件截面应力验算。

(9)短暂状态构件截面应力验算。

(10)锚固端局部承压计算与锚固区设计。

第五章

12.部分预应力混凝土的受力特性?

结合图说明与其他(全预应力混凝土、普通钢筋混凝土)的区别?

部分预应力混凝土梁的受力特性介于全预应力混凝土梁(λ=1)与钢筋混凝土梁之间(λ=0)。

没有使用荷载(包括梁本身的自重)作用时,钢筋混凝土梁没有变形;而预应力混凝土梁已受预加力的作用,梁已有反拱度f0,此时,部分预应力混凝上梁的反拱度要比全预应力混凝土梁小。

在构件自重与长期恒载作用下,产生的相应弯矩Mc,钢筋混凝土梁的挠度已经比较大,对于恒载占总荷载比例较大的梁,甚至梁已出现裂缝,梁的挠度已大于开裂挠度fcr。

全预应力混凝土梁在这一阶段,一般地仍具有一定的反拱度。

部分预应力混凝土梁在这一阶段的变形有较大的变化范围,当预应力度较高时,仍存在反拱度;当顶应力度较低时,梁开始呈现向下的挠度,但一般地不会出现开裂。

在正常使用阶段,梁同时承受恒载与可变荷载,产生的外力弯矩即图中的Mc+Mp,钢筋混凝土梁受拉翼缘开裂,梁处在带裂缝工作状态,此时,梁的挠度已经比较大;对于全预应力混凝土梁在这一阶段预压受拉翼缘没有出现拉应力,梁仍处在弹性工作阶段,其挠度也较小;部分预应力混凝土梁在这一阶段处在弹塑性工作状态,允许微裂缝出现,梁的挠度也介于钢筋混凝土梁与全预应.力混凝土梁之间。

在承载能力极限状态,即,梁破坏时,适筋的钢筋混凝土梁有很大的变形,破环时延性较好,有明显的预兆;全预应力混凝土梁直至破坏挠度都比较小,破坏时呈脆性,没有明显的预兆;对于部分预应力混凝土梁,如果设置有一定数量的非预应力受力钢筋,那么,在破坏时也会有较大的挠度,也会有明显的破坏预兆。

13.部分预应力混凝土的优缺点?

在加筋混凝土系列中部分预应力混凝土是介于全预应力混凝土与钢筋混凝土之间的构件,与全预应力混凝土和钢筋混凝上相比有以下的优缺点:

(1)与全预应力混凝土比较,节省高强预应力钢材。

部分预应力混凝上所施加的预压力较小,因此,所需的高强预应力钢材用量也较少。

〔2)部分预应力混凝土由于所需预应力筋较少,因此,制孔、灌浆、锚固等工作量少,梁端部的锚具也易于布置,总造价相应较低。

(3)可以避免过大的预应力反拱度。

由于预加力的降低有效地控制了由于高压应力下,徐变而造成的反拱不断发展。

(4)提高了结构的延性。

与全预应力混凝土相比,由于配置了非预应力普通受力钢筋,提高了结构的延性和反复荷载作用下结构的能量耗散能力,有利于结构的抗震、抗爆。

(5)可以合理控制裂缝。

与钢筋混凝土相比,在正常使用状态下,部分预应力滋凝土结构一般是不出现裂缝的,即使在偶然最大荷载出现时,混凝土梁体开裂,但当荷载移去后,裂缝就能很快闭合。

(6)部分预应力混凝土的缺点是:

与全预应力混凝土相比,抗裂性略低,刚度较小,以及设计计算略为复杂;与钢筋混凝土相比,则所需的预应力工艺复杂。

14.非预应力筋在部分预应力混凝土结构中的用途,分为哪三种?

(作用:

非预应力筋的设置可以改善裂缝的分布,增加极限强度和提高构件的延性。

同时,非预应力筋还可以配置在结构中难以配置预应力筋的部位。

对于无粘结预应力混凝土结构,配置适量的非预应力筋,能够大大改善构件的裂缝,提高无粘结预应力混凝土梁的承载能力。

一般采用中等强度的带肋钢筋更为有效的分散裂缝的分布、限制裂缝宽度以及提高破坏时延性。

)

根据非预应力钢筋在结构中的功能不同,大致可分为以下三种:

(1)第一种,用非预应力筋来加强应力传递时梁的强度,(如图5-2所示。

这类非预应力钢筋主要在梁施加预应力时发挥作用,按照非预应力筋在梁中的位置不同,承担在施加预应力时可能出现的拉应力,或者预压受拉区过高的预压应力。

)

(2)第二种,如图5-3所示。

非预应力筋承受临时荷载或者意外荷载,这些荷载可能在施工阶段出现的。

(3)第三种,是用非预应力筋来改善梁的结构性能以及提高梁的承载能力,(如图5-4所示。

这是部分预应力钢筋在正常使用状态与承载能力极限状态都要发挥重要作用。

它有利于分散裂缝的分布,限制裂缝宽度,并能增加梁的抗弯强度和提高破坏时的延性。

在悬臂梁和连续梁的尖峰弯矩区配置这种非预应力筋起的作用会更显著,如图5-4(b)所示。

)

15.全截面消压分析法基本原理?

思路?

全截面消压概念有什么用处?

全截面消压分析法的基本原理是钢筋混凝土大偏心受压构件的分析方法。

(预应力混凝土-与钢筋混凝土的不同之处在于钢筋混凝土在使用荷载作用之前,截面没有初始的变形,而预应力混凝土则在使用荷载作用之前,截面的混凝上已经施加了预应力,因此,已经存在预应变。

)

消压分析法的基本思路则是如何把有预应变的预应力混凝上构件比拟为:

在使用荷载下的截面受力分析时,也像钢筋混凝土构件一样,在承受外荷载前使全截面的应变为零,然后应用分析钢筋棍凝土偏压构件的方法来分析。

用处:

预应力混凝土在使用荷载之前,截面混凝土已经施加了预应力,因此,已经存在预应变。

消压方法的作用是将预应力混凝土像钢筋混凝土一样进行分析,在承受外荷载前使全截面的应变为零,然后运用分析钢筋混凝土偏压构件的方法进行分析。

16.开裂弯矩Mcr的定义?

公式5-54目的?

预应力混凝土受弯构件的开裂弯矩Mcr定义为:

使梁的预压受拉边缘开始出现裂缝时的弯矩即:

式中γ—截面抵抗矩塑性影响系数;

ftk—混凝土轴心抗拉强度标准值;

σpc—有效预加力产生的预压受拉边缘混凝上的压应力;

W0—换算截面预压受拉边缘的抵抗矩。

开裂弯矩的计算用于控制受拉钢筋最小配筋率的要求。

式中Mu—破坏弯矩

这就保证了梁界面有一定的延性,梁在开裂后,外荷载继续增大时不至于立即破坏。

17.裂缝计算理论哪两种?

两种理论的区别的联系?

(1)粘结滑移理论认为裂缝的开展是由于钢筋和相邻混凝土不再保持变形协调,出现相对滑移而形成的,从滑移理论的公式中可以看出:

反映粘结力的d/ρ是决定裂缝间距的主要参数,从而是决定裂缝宽度的主要参数。

显然,配置的钢筋直径小、配筋率大的构件,裂缝间距小,裂缝宽度也小。

反之,则裂缝间距大,裂缝宽度也大。

(2)粘结无滑移理论认为:

在通常允许的裂缝宽度范围内,变形钢筋与混凝土之间的相对滑移几乎可以忽略不计。

裂缝宽度主要是钢筋周围混凝土受力时变形不均匀造成的,裂缝宽度是由钢筋附近和远离钢筋某部位处的应变差确定的。

无粘结滑移理论强调裂缝两侧的混凝土截面不是互相平行的两个平面,而是两个曲面,且裂缝宽度随远离钢筋的距离的增大而增大。

因此,混凝土保护层的厚度对外观裂缝宽度有重要的影响。

(3)粘结滑移理论与粘结无滑移理论是裂缝计算的两个最基本理论,这两个理论既对立又统一。

它们分别描述了钢筋混凝土构件在不同受力情况下的裂缝机理。

这两个既对立又统一的理论的结合应用,就能比较全面地描述混凝土的裂缝机理。

目前,在这两个理论基础上,有关裂缝计算的公式繁多。

各个公式考虑的因素也不尽相同,计算结果差异也较大。

18.什么是特征裂缝宽度?

“特征裂缝宽度”“平均裂缝宽度”“最大裂缝宽度”?

①“特征裂缝宽度”是指构件中的裂缝宽度小于该特征值的保证率为95%的裂缝宽度。

(它是用数理统计方法估计超过某一宽度的裂缝出现的概率)。

②“特征裂缝宽度”与“平均裂缝宽度”关系:

δfk=(1+K•Cv)δfm=α•δm

α-考虑裂缝宽度离散性的扩大系数

③我国现行混凝土结构设计规范关于裂缝计算公式:

目前采用最大裂缝宽度控制法,基于无滑移理论。

(《PPC建议》提供了两种方法:

一种是计算“特征裂缝宽度”,使构件出现的裂缝宽度控制在规定允许值的范围之内。

另一种是采用名义拉应力的方法。

)

19.用名义拉应力控制裂缝宽度?

用名义拉应力控制裂缝宽度,就是将开裂的部分预应力混凝土梁假定为未开裂的混凝土梁。

用材料力学的方法计算在设计弯矩和预加力作用下的截面边缘最大拉应力。

20.部分预应力混凝土非预应力筋的作用,布置位置,布置原则?

①部分预应力混凝土结构一般均采用混合配筋,即设置预应力钢筋的同时配置中等强度以下的非预应力受力钢筋。

②非预应力钢筋的设置除了承担一定的拉力或力矩之外,主要目的是限制裂缝的开展,满足耐久性等要求。

③非预应力钢筋宜布置在受拉边外侧(预应力筋外侧),主要是由于部分预应力混凝土大都采用高强度预应力筋,他们对腐蚀更敏感。

同时非预应力钢筋采用的是中等强度的钢材,有明显的屈服台阶,比预应力筋有更大的变形能力