中考考纲.docx

《中考考纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考考纲.docx(45页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

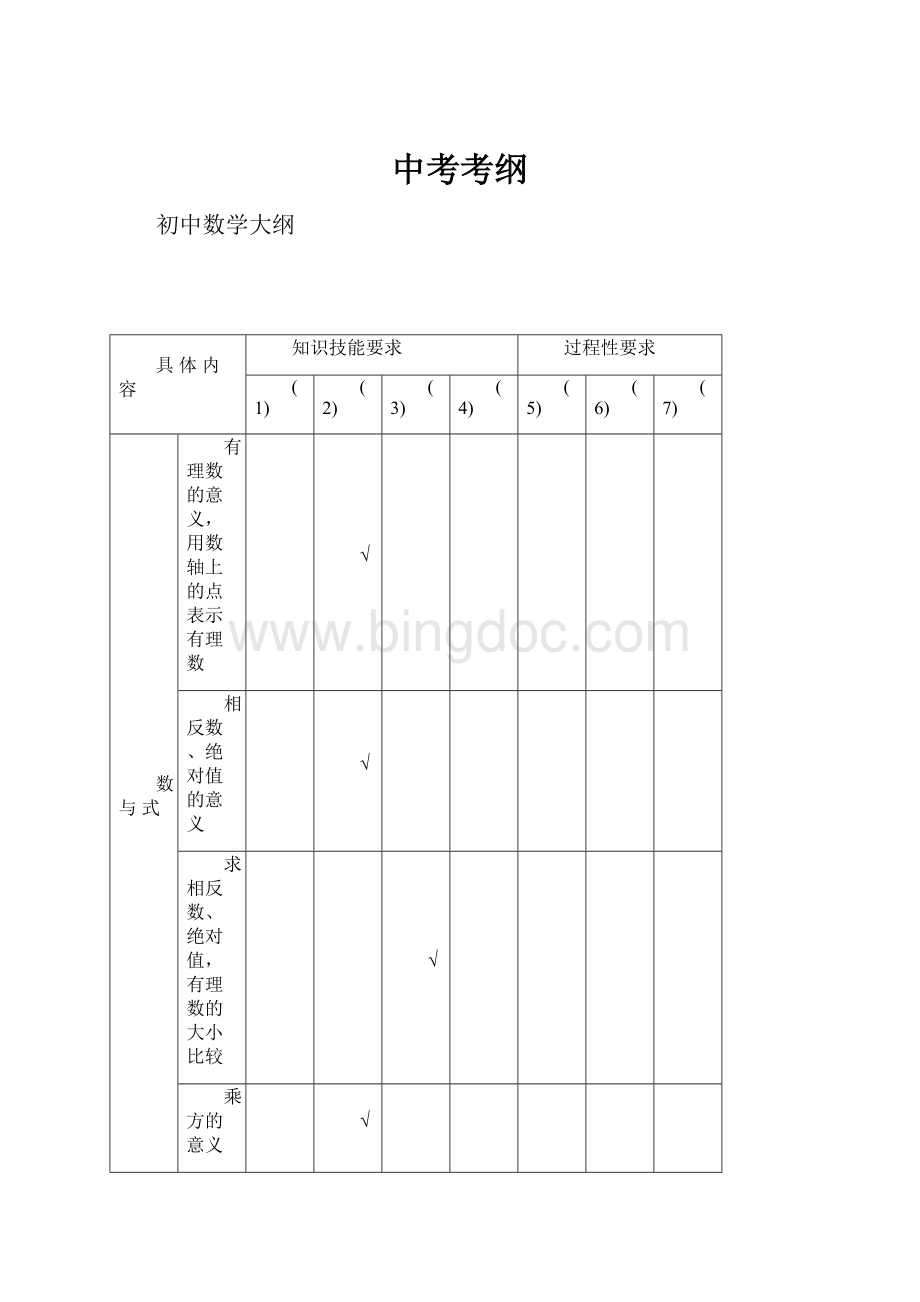

中考考纲

初中数学大纲

具体内容

知识技能要求

过程性要求

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

数与式

有理数的意义,用数轴上的点表示有理数

√

相反数、绝对值的意义

√

求相反数、绝对值,有理数的大小比较

√

乘方的意义

√

有理数加、减、乘、除、乘方及简单混合运算(三步为主),运用运算律进行简化运算

√

运用有理数的运算解决简单问题

√

对含有较大数字的信息作出合理解释

√

平方根、算术平方根、立方根的概念及其表示

√

用平方运算求某些非负数的平方根,用立方运算求某些数的立方根,用计算器求平方根与立方根

√

无理数与实数的概念,实数与数轴上的点的一一对应关系

√

用有理数估计一个无理数的大致范围

√

近似数与有效数字的概念

√

用计算器进行近似计算,并按问题的要求对结果取近似值

√

二次根式的概念及加、减、乘、除运算法则

√

实数的简单四则运算(不要求分母有理化)

√

用字母表示数,列代数式表示简单问题的数量关系

√

代数式的实际意义与几何背景

√

求代数式的值

√

整数指数幂及其性质

√

用科学记数法表示数(含计算器)

√

整式的概念(整式、单项式、多项式)

√

整式的加、减、乘(其中的多项式相乘仅指一次式相乘)运算

√

乘法公式及计算

√

因式分解的概念

√

用提公因式法、公式法(直接用公式不超过2次)进行因式分解

√

分式的概念

√

约分、通分

√

简单分式的运算(加、减、乘、除)

√

方程与不等式

方程(组)的解的检验

√

估计方程的解

√

一元一次方程及解法

√

二元一次方程组及解法

√

可化为一元一次方程的分式方程(方程中分式不超过2个)及解法

√

一元二次方程及其解法

√

根据具体问题中的数量关系列方程(组)并解决实际问题

√

√

根据具体问题中的数量关系列不等式(组)并解决简单实际问题

√

不等式的基本性质

√

√

解一元一次不等式(组)

√

用数轴表示一元一次不等式(组)的解集

√

函

数

简单实际问题中的函数关系的分析

√

具体问题中的数量关系及变化规律

√

常量、变量的意义

√

函数的概念及三种表示法

√

简单函数及简单实际问题中的函数的自变量取值范围,函数值

√

使用适当的函数表示法,刻画实际问题中变量之间的关系

√

结合对函数关系的分析,预测变量的变化规律

√

一次函数及表达式

√

√

一次函数的图象及性质

√

√

正比例函数

√

用图象法求二元一次方程组的近似解

√

用一次函数解决实际问题

√

反比例函数及表达式

√

√

反比例函数的图象及性质

√

√

用反比例函数解决实际问题

√

二次函数及表达式

√

√

二次函数的图象及性质

√

确定二次函数图象的顶点、开口方向及其对称轴

√

用二次函数解决简单实际问题

√

用二次函数图象求一元二次方程的近似解

√

图形认识

点、线、面

√

角的大小比较、估计,角的和与差的计算

√

角的单位换算

√

角平分线及其性质

√

补角、余角、对顶角

√

垂直、垂线段概念及性质,点到直线的距离

√

√

线段垂直平分线及性质

√

平行线的性质

√

√

平行线间的距离

√

√

画平行线

√

三角形的有关概念

√

画任意三角形的角平分线、中线、高

√

三角形的稳定性

√

三角形中位线的性质

√

√

全等三角形的概念

√

两个三角形全等的条件

√

√

等腰三角形的有关概念

√

等腰三角形的性质及判定

√

√

等边三角形的性质及判定

√

直角三角形的概念

√

直角三角形的性质及判定

√

√

勾股定理及其逆定理的运用

√

√

多边形的内角和与外角和公式

√

√

正多边形的概念

√

平行四边形、矩形、菱形、正方形、梯形的概念

√

平行四边形的性质及判定

√

√

矩形、菱形、正方形的性质及判定

√

√

等腰梯形的有关性质和判定

√

√

线段、矩形、平行四边形、三角形的重心及其物理意义

√

√

平面图形的镶嵌,镶嵌的简单设计

√

√

图形的认识

圆及其有关概念

√

弧、弦、圆心角的关系

√

点与圆、直线与圆、圆与圆的位置关系

√

√

圆的性质,圆周角与圆心角的关系、直径所对圆周角的特征

√

√

三角形的内心与外心

√

切线的概念

√

切线的性质与判定

√

√

弧长公式,扇形面积公式

√

圆锥的侧面积和全面积

√

基本作图

√

利用基本作图作三角形

√

过平面上的点作圆

√

√

尺规作图的步骤(已知、求作、作法)

√

图形与变换

基本几何体的三视图

√

基本几何体与其三视图、展开图之间的关系

√

直棱柱、圆锥的侧面展开图

√

视点、视角及盲区的涵义,及其在简单的平面图和立体图中的表示

√

物体阴影的形成,根据光线的方向辨认实物的阴影

√

中心投影和平行投影

√

轴对称的基本性质

√

√

利用轴对称作图,简单图形间的轴对称关系

√

√

基本图形的轴对称性及其相关性质

√

√

轴对称图形的欣赏与设计

√

平移的概念,平移的基本性质

√

√

利用平移作图

√

旋转的概念,旋转的基本性质

√

√

平行四边形、圆的中心对称性

√

利用旋转作图

√

图形之间的变换关系(轴对称、平移与旋转)

√

平移、旋转在现实生活中的应用

√

√

初中数学知识点总结

一、基本知识

㈠、数与代数

A、数与式:

1、有理数

有理数:

①整数→正整数/0/负整数

②分数→正分数/负分数

数轴:

①画一条水平直线,在直线上取一点表示0(原点),选取某一长度作为单位长度,规定直线上向右的方向为正方向,就得到数轴。

②任何一个有理数都可以用数轴上的一个点来表示。

③如果两个数只有符号不同,那么我们称其中一个数为另外一个数的相反数,也称这两个数互为相反数。

在数轴上,表示互为相反数的两个点,位于原点的两侧,并且与原点距离相等。

④数轴上两个点表示的数,右边的总比左边的大。

正数大于0,负数小于0,正数大于负数。

绝对值:

①在数轴上,一个数所对应的点与原点的距离叫做该数的绝对值。

②正数的绝对值是他的本身、负数的绝对值是他的相反数、0的绝对值是0。

两个负数比较大小,绝对值大的反而小。

有理数的运算:

加法:

①同号相加,取相同的符号,把绝对值相加。

②异号相加,绝对值相等时和为0;绝对值不等时,取绝对值较大的数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值。

③一个数与0相加不变。

减法:

减去一个数,等于加上这个数的相反数。

乘法:

①两数相乘,同号得正,异号得负,绝对值相乘。

②任何数与0相乘得0。

③乘积为1的两个有理数互为倒数。

除法:

①除以一个数等于乘以一个数的倒数。

②0不能作除数。

乘方:

求N个相同因数A的积的运算叫做乘方,乘方的结果叫幂,A叫底数,N叫次数。

混合顺序:

先算乘法,再算乘除,最后算加减,有括号要先算括号里的。

2、实数

无理数:

无限不循环小数叫无理数

平方根:

①如果一个正数X的平方等于A,那么这个正数X就叫做A的算术平方根。

②如果一个数X的平方等于A,那么这个数X就叫做A的平方根。

③一个正数有2个平方根/0的平方根为0/负数没有平方根。

④求一个数A的平方根运算,叫做开平方,其中A叫做被开方数。

立方根:

①如果一个数X的立方等于A,那么这个数X就叫做A的立方根。

②正数的立方根是正数、0的立方根是0、负数的立方根是负数。

③求一个数A的立方根的运算叫开立方,其中A叫做被开方数。

实数:

①实数分有理数和无理数。

②在实数范围内,相反数,倒数,绝对值的意义和有理数范围内的相反数,倒数,绝对值的意义完全一样。

③每一个实数都可以在数轴上的一个点来表示。

3、代数式

代数式:

单独一个数或者一个字母也是代数式。

合并同类项:

①所含字母相同,并且相同字母的指数也相同的项,叫做同类项。

②把同类项合并成一项就叫做合并同类项。

③在合并同类项时,我们把同类项的系数相加,字母和字母的指数不变。

4、整式与分式

整式:

①数与字母的乘积的代数式叫单项式,几个单项式的和叫多项式,单项式和多项式统称整式。

②一个单项式中,所有字母的指数和叫做这个单项式的次数。

③一个多项式中,次数最高的项的次数叫做这个多项式的次数。

整式运算:

加减运算时,如果遇到括号先去括号,再合并同类项。

幂的运算:

AM+AN=A(M+N)

(AM)N=AMN

(A/B)N=AN/BN除法一样。

整式的乘法:

①单项式与单项式相乘,把他们的系数,相同字母的幂分别相乘,其余字母连同他的指数不变,作为积的因式。

②单项式与多项式相乘,就是根据分配律用单项式去乘多项式的每一项,再把所得的积相加。

③多项式与多项式相乘,先用一个多项式的每一项乘另外一个多项式的每一项,再把所得的积相加。

公式两条:

平方差公式/完全平方公式

整式的除法:

①单项式相除,把系数,同底数幂分别相除后,作为商的因式;对于只在被除式里含有的字母,则连同他的指数一起作为商的一个因式。

②多项式除以单项式,先把这个多项式的每一项分别除以单项式,再把所得的商相加。

分解因式:

把一个多项式化成几个整式的积的形式,这种变化叫做把这个多项式分解因式。

方法:

提公因式法、运用公式法、分组分解法、十字相乘法。

分式:

①整式A除以整式B,如果除式B中含有分母,那么这个就是分式,对于任何一个分式,分母不为0。

②分式的分子与分母同乘以或除以同一个不等于0的整式,分式的值不变。

分式的运算:

乘法:

把分子相乘的积作为积的分子,把分母相乘的积作为积的分母。

除法:

除以一个分式等于乘以这个分式的倒数。

加减法:

①同分母分式相加减,分母不变,把分子相加减。

②异分母的分式先通分,化为同分母的分式,再加减。

分式方程:

①分母中含有未知数的方程叫分式方程。

②使方程的分母为0的解称为原方程的增根。

B、方程与不等式

1、方程与方程组

一元一次方程:

①在一个方程中,只含有一个未知数,并且未知数的指数是1,这样的方程叫一元一次方程。

②等式两边同时加上或减去或乘以或除以(不为0)一个代数式,所得结果仍是等式。

解一元一次方程的步骤:

去分母,移项,合并同类项,未知数系数化为1。

二元一次方程:

含有两个未知数,并且所含未知数的项的次数都是1的方程叫做二元一次方程。

二元一次方程组:

两个二元一次方程组成的方程组叫做二元一次方程组。

适合一个二元一次方程的一组未知数的值,叫做这个二元一次方程的一个解。

二元一次方程组中各个方程的公共解,叫做这个二元一次方程的解。

解二元一次方程组的方法:

代入消元法/加减消元法。

一元二次方程:

只有一个未知数,并且未知数的项的最高系数为2的方程

1)一元二次方程的二次函数的关系

大家已经学过二次函数(即抛物线)了,对他也有很深的了解,好像解法,在图象中表示等等,其实一元二次方程也可以用二次函数来表示,其实一元二次方程也是二次函数的一个特殊情况,就是当Y的0的时候就构成了一元二次方程了。

那如果在平面直角坐标系中表示出来,一元二次方程就是二次函数中,图象与X轴的交点。

也就是该方程的解了

2)一元二次方程的解法

大家知道,二次函数有顶点式(-b/2a,4ac-b2/4a),这大家要记住,很重要,因为在上面已经说过了,一元二次方程也是二次函数的一部分,所以他也有自己的一个解法,利用他可以求出所有的一元一次方程的解

(1)配方法

利用配方,使方程变为完全平方公式,在用直接开平方法去求出解

(2)分解因式法

提取公因式,套用公式法,和十字相乘法。

在解一元二次方程的时候也一样,利用这点,把方程化为几个乘积的形式去解

(3)公式法

这方法也可以是在解一元二次方程的万能方法了,方程的根

3)解一元二次方程的步骤:

(1)配方法的步骤:

先把常数项移到方程的右边,再把二次项的系数化为1,再同时加上1次项的系数的一半的平方,最后配成完全平方公式

(2)分解因式法的步骤:

把方程右边化为0,然后看看是否能用提取公因式,公式法(这里指的是分解因式中的公式法)或十字相乘,如果可以,就可以化为乘积的形式

(3)公式法

就把一元二次方程的各系数分别代入,这里二次项的系数为a,一次项的系数为b,常数项的系数为c

4)韦达定理

利用韦达定理去了解,韦达定理就是在一元二次方程中,二根之和=-b/a,二根之积=c/a

也可以表示为x1+x2=-b/a,x1x2=c/a。

利用韦达定理,可以求出一元二次方程中的各系数,在题目中很常用

5)一元一次方程根的情况

利用根的判别式去了解,根的判别式可在书面上可以写为“△”,读作“diaota”,而△=b2-4ac,这里可以分为3种情况:

I当△>0时,一元二次方程有2个不相等的实数根;

II当△=0时,一元二次方程有2个相同的实数根;

III当△<0时,一元二次方程没有实数根(在这里,学到高中就会知道,这里有2个虚数根)

2、不等式与不等式组

不等式:

①用符号〉,=,〈号连接的式子叫不等式。

②不等式的两边都加上或减去同一个整式,不等号的方向不变。

③不等式的两边都乘以或者除以一个正数,不等号方向不变。

④不等式的两边都乘以或除以同一个负数,不等号方向相反。

不等式的解集:

①能使不等式成立的未知数的值,叫做不等式的解。

②一个含有未知数的不等式的所有解,组成这个不等式的解集。

③求不等式解集的过程叫做解不等式。

一元一次不等式:

左右两边都是整式,只含有一个未知数,且未知数的最高次数是1的不等式叫一元一次不等式。

一元一次不等式组:

①关于同一个未知数的几个一元一次不等式合在一起,就组成了一元一次不等式组。

②一元一次不等式组中各个不等式的解集的公共部分,叫做这个一元一次不等式组的解集。

③求不等式组解集的过程,叫做解不等式组。

一元一次不等式的符号方向:

在一元一次不等式中,不像等式那样,等号是不变的,他是随着你加或乘的运算改变。

在不等式中,如果加上同一个数(或加上一个正数),不等式符号不改向;例如:

A>B,A+C>B+C

在不等式中,如果减去同一个数(或加上一个负数),不等式符号不改向;例如:

A>B,A-C>B-C

在不等式中,如果乘以同一个正数,不等号不改向;例如:

A>B,A*C>B*C(C>0)

在不等式中,如果乘以同一个负数,不等号改向;例如:

A>B,A*C如果不等式乘以0,那么不等号改为等号

所以在题目中,要求出乘以的数,那么就要看看题中是否出现一元一次不等式,如果出现了,那么不等式乘以的数就不等为0,否则不等式不成立;

3、函数

变量:

因变量,自变量。

在用图象表示变量之间的关系时,通常用水平方向的数轴上的点自变量,用竖直方向的数轴上的点表示因变量。

一次函数:

①若两个变量X,Y间的关系式可以表示成Y=KX+B(B为常数,K不等于0)的形式,则称Y是X的一次函数。

②当B=0时,称Y是X的正比例函数。

一次函数的图象:

①把一个函数的自变量X与对应的因变量Y的值分别作为点的横坐标与纵坐标,在直角坐标系内描出它的对应点,所有这些点组成的图形叫做该函数的图象。

②正比例函数Y=KX的图象是经过原点的一条直线。

③在一次函数中,当K〈0,B〈O,则经234象限;当K〈0,B〉0时,则经124象限;当K〉0,B〈0时,则经134象限;当K〉0,B〉0时,则经123象限。

④当K〉0时,Y的值随X值的增大而增大,当X〈0时,Y的值随X值的增大而减少。

㈡空间与图形

A、图形的认识

1、点,线,面

点,线,面:

①图形是由点,线,面构成的。

②面与面相交得线,线与线相交得点。

③点动成线,线动成面,面动成体。

展开与折叠:

①在棱柱中,任何相邻的两个面的交线叫做棱,侧棱是相邻两个侧面的交线,棱柱的所有侧棱长相等,棱柱的上下底面的形状相同,侧面的形状都是长方体。

②N棱柱就是底面图形有N条边的棱柱。

截一个几何体:

用一个平面去截一个图形,截出的面叫做截面。

视图:

主视图,左视图,俯视图。

多边形:

他们是由一些不在同一条直线上的线段依次首尾相连组成的封闭图形。

弧、扇形:

①由一条弧和经过这条弧的端点的两条半径所组成的图形叫扇形。

②圆可以分割成若干个扇形。

2、角

线:

①线段有两个端点。

②将线段向一个方向无限延长就形成了射线。

射线只有一个端点。

③将线段的两端无限延长就形成了直线。

直线没有端点。

④经过两点有且只有一条直线。

比较长短:

①两点之间的所有连线中,线段最短。

②两点之间线段的长度,叫做这两点之间的距离。

角的度量与表示:

①角由两条具有公共端点的射线组成,两条射线的公共端点是这个角的顶点。

②一度的1/60是一分,一分的1/60是一秒。

角的比较:

①角也可以看成是由一条射线绕着他的端点旋转而成的。

②一条射线绕着他的端点旋转,当终边和始边成一条直线时,所成的角叫做平角。

始边继续旋转,当他又和始边重合时,所成的角叫做周角。

③从一个角的顶点引出的一条射线,把这个角分成两个相等的角,这条射线叫做这个角的平分线。

平行:

①同一平面内,不相交的两条直线叫做平行线。

②经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行。

③如果两条直线都与第3条直线平行,那么这两条直线互相平行。

垂直:

①如果两条直线相交成直角,那么这两条直线互相垂直。

②互相垂直的两条直线的交点叫做垂足。

③平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。

垂直平分线:

垂直和平分一条线段的直线叫垂直平分线。

垂直平分线垂直平分的一定是线段,不能是射线或直线,这根据射线和直线可以无限延长有关,再看后面的,垂直平分线是一条直线,所以在画垂直平分线的时候,确定了2点后(关于画法,后面会讲)一定要把线段穿出2点。

垂直平分线定理:

性质定理:

在垂直平分线上的点到该线段两端点的距离相等;

判定定理:

到线段2端点距离相等的点在这线段的垂直平分线上

角平分线:

把一个角平分的射线叫该角的角平分线。

定义中有几个要点要注意一下的,就是角的角平分线是一条射线,不是线段也不是直线,很多时,在题目中会出现直线,这是角平分线的对称轴才会用直线的,这也涉及到轨迹的问题,一个角个角平分线就是到角两边距离相等的点

性质定理:

角平分线上的点到该角两边的距离相等

判定定理:

到角的两边距离相等的点在该角的角平分线上

正方形:

一组邻边相等的矩形是正方形

性质:

正方形具有平行四边形、菱形、矩形的一切性质

判定:

1、对角线相等的菱形2、邻边相等的矩形

二、基本定理

1、过两点有且只有一条直线

2、两点之间线段最短

3、同角或等角的补角相等

4、同角或等角的余角相等

5、过一点有且只有一条直线和已知直线垂直

6、直线外一点与直线上各点连接的所有线段中,垂线段最短

7、平行公理经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行

8、如果两条直线都和第三条直线平行,这两条直线也互相平行

9、同位角相等,两直线平行

10、内错角相等,两直线平行

11、同旁内角互补,两直线平行

12、两直线平行,同位角相等

13、两直线平行,内错角相等

14、两直线平行,同旁内角互补

15、定理三角形两边的和大于第三边

16、推论三角形两边的差小于第三边

17、三角形内角和定理三角形三个内角的和等于180°

18、推论1直角三角形的两个锐角互余

19、推论2三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和

20、推论3三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角

21、全等三角形的对应边、对应角相等

22、边角边公理(SAS)有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等

23、角边角公理(ASA)有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等

24、推论(AAS)有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等

25、边边边公理(SSS)有三边对应相等的两个三角形全等

26、斜边、直角边公理(HL)有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等

27、定理1在角的平分线上的点到这个角的两边的距离相等

28、定理2到一个角的两边的距离相同的点,在这