教师电子备课表科学.docx

《教师电子备课表科学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教师电子备课表科学.docx(63页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

教师电子备课表科学

教师备课本

姓名:

元绍文

学科:

科学

年级:

六年级下册

日期:

2011年2月24日

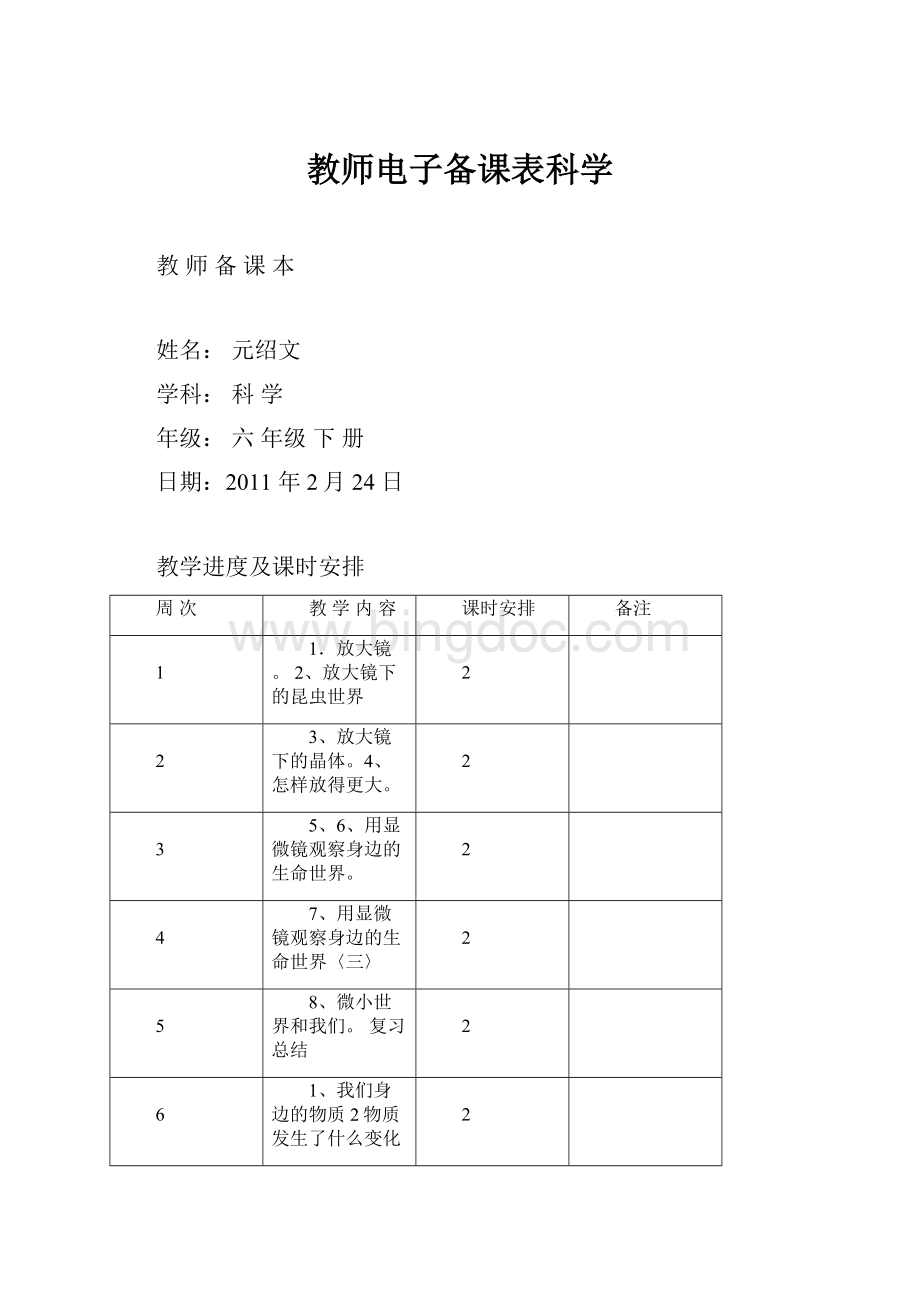

教学进度及课时安排

周次

教学内容

课时安排

备注

1

1.放大镜。

2、放大镜下的昆虫世界

2

2

3、放大镜下的晶体。

4、怎样放得更大。

2

3

5、6、用显微镜观察身边的生命世界。

2

4

7、用显微镜观察身边的生命世界〈三〉

2

5

8、微小世界和我们。

复习总结

2

6

1、我们身边的物质2物质发生了什么变化

2

7

3米饭淀粉和碘酒的变化4小苏打和白醋。

2

8

5、铁生锈了。

6、化学变化伴随的现象

2

9

7、控制铁生锈的速度8、物质变化和我们

2

10

复习总结本单元。

1、地球的卫星—月球

2

11

2月相变化。

3、我们来造环形山

2

12

4、日食和月食。

5、太阳系。

2

13

6、在星空中〈一〉。

7、在星空中〈二〉

2

14

8、探索宇宙。

复习总结

2

15

1、一天的垃圾。

2、垃圾的处理。

2

16

3、减少丢弃和重新使用4分类和回收利用

2

17

5、一天的生活用水6、污水和污水处理。

2

18

7、考察家乡的自然水域8、环境问题和我

2

19

复习总结。

期末检测

2

20—

教学设计

教学内容

1、放大镜第1课时

教学目标

知识目标:

放大镜是凸透镜,凸透镜具有放大物体图像的功能,用放大镜观察物体能看到更多的细节。

放大镜广泛应用在人们生活生产的许多方面。

能力目标:

正确用放大镜观察物体。

比较用肉眼观察和用放大镜观察的不同。

情感目标:

理解使用放大镜观察的意义。

增强用放大镜观察身边世界的兴趣。

教学重点

能正确使用放大镜观察物体的细微部分

教学难点

放大镜是“凸”“透”镜

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究教学模式

教学准备

放大镜,照片、计算机屏幕。

铁丝、普通玻璃片、平面镜片、水等。

教学过程:

一、为什么要用放大镜观察

1、导入:

师出示放大镜:

“看,这是什么?

”放大镜大家很熟悉,能否替放大镜来介绍一下自己小组讨论交流放大镜的构造、作用、用途。

2、展示交流

放大镜的构造——镜架、镜片。

放大镜的作用——放大物体的像。

放大镜的用途——我们用放大镜观察校园里的生物、实验中在老师指导下观察花、昆虫等。

交流后填写第2页的网状图。

二、放大镜下的新发现

1、师:

谁给大家演示一下放大镜的正确使用方法?

请学生演示放大镜的使用方法。

根据学生的演示师讲解正确使用放大镜的两种方法:

师:

选择一小块面积,运用放大镜仔细观察图片、屏幕、织物等看谁会有新的发现!

交流新发现后,师归纳:

放大镜把物体的图像放大,让我们看清了肉眼看不清的细微之处。

三、放大镜的特点

1、师:

放大镜顾名思义是能“放大”,那么它能放大的秘密在哪里呢?

(镜片具有“凸”、“透”的特点)老师给大家准备的物品中有没有像放大镜那样能放大物体呢?

请同学们找一找。

2、学生尝试利用平面镜、玻璃、水、水槽、集气瓶、烧瓶等物体来放大物体的像。

(发现圆柱形及球形的装满水的容器及水滴都具有放大的作用)

3、师:

放大镜的镜片和能起放大作用的器具有什么共同的特点?

(中间凸起,透明的)所以放大镜也叫“凸透”镜。

放大镜的凸起程度越大,放大的倍数也越大,由此推断球形的透明物放大倍数最大。

四、小结

板书设计:

1、放大镜

构造:

镜架、镜片(凸透——“凸透”镜)

作用:

“放大”物体的图像、放大细

教学反思:

孩子们认识到发明放大镜的意义,及使用方法。

也认识到放大镜的特点。

同时认识到从肉眼到发明放大镜是人类的一大进步。

教学设计

教学内容

2、放大镜下的昆虫世界第1课时

教学目标

知识目标:

使用工具能够观察到许多用肉眼观察不到的细节

能力目标:

使用放大镜观察身体结构的细部和活动

情感目标:

认识到使用工具观察扩大了人们的视野,可观察更细小

的物体。

发展使用放大镜观察昆虫的兴趣

教学重点

能通过放大镜观察到更多关于昆虫的细节

教学难点

用图或文字记录放大镜下的昆虫肢体及生活习性

教学方法

观察、讨论、研究。

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

昆虫或昆虫器官标本、放大镜及课件、图片资料等。

教学过程

一、奇特的身体构造

1、科学家故事或多媒体课件导入:

昆虫在自然界中种类繁多、分布很广。

2、用肉眼观察昆虫肢体

师:

昆虫世界如此奇妙,看看我们能发现些什么?

分组观察:

提供给学生各种昆虫的标本或昆虫肢体的标本。

3、用放大镜观察昆虫肢体

让我们用上放大镜,看看会有什么新的发现,

4、交流观察发现

二、昆虫的生活习性

1、阅读第6页观察实例:

蚜虫和它的天敌——草蛉

2、课外观察实践:

选择一种昆虫作为你们的在地球上有一个庞大的昆虫家族,它们种类数量繁多,每一种都有着特殊的身体构造与特有的生活习性,由于它们个头太小,常常被我们忽略。

观察对象,看看它们是如何吃食、活动、筑巢……把你们的发现记录下来。

可供观察的昆虫(供参考):

苍蝇、蚊子、蝴蝶、蚂蚁、蟑螂、蚱蜢、蚜虫、瓢虫、蜜蜂……

板书设计:

2、放大镜下的昆虫世界

奇特的身体构造:

复眼——由小眼组成

触角——形状结构各异

足——密布细毛,有钩爪

教学反思:

通过用放大镜观察昆虫发现昆虫许多奇特的身体构造及其功能,作用。

拓宽了知识面。

提高了探究兴趣。

教学设计

教学内容

3、放大镜下的晶体第1课时

教学目标

知识目标:

一些固体物质的内部有一定的结构,如果构成这些物质

的微粒按一定的空间次序排列,形成了有规则的几何外形。

能力目标:

用放大镜观察常见固体物质的晶体。

用图记录观察结果,自制食盐等晶体。

情感目标:

激发了解和探索晶体世界秘密的兴趣

在欣赏各种晶体的过程中,感受自然的美。

教学重点

观察放大镜下的晶体。

教学难点

制作晶体。

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

放大镜、食盐、味精、烧杯、滴管、玻璃片、矿物晶体……

教学过程:

一、观察美丽的晶体

1、画一画我们记忆中的白糖、盐、味精的小颗粒,今天我们要运用放大镜

来看一些物质。

糖、盐、味精是大家所熟悉的物质。

2、放大镜下的白糖、盐、味精的小颗粒

借助放大镜观察糖、盐、味精这三种物质的小颗粒分别是什么形状的

3、关于晶体

交流借助放大镜观察到的食盐、白糖、味精的颗粒形状

像食盐、白糖、味精那样,有规则几何外形的固体物质叫做晶体。

阅读第8页关于晶体的内容,欣赏第8页各种晶体的图片。

二、制作晶体

1、晶体的形成

师:

同学们可能会有这样的疑问:

晶体是怎么形成的?

像糖、盐、味精这些日常用品,是不是工厂用机器将它们切碎成了这样的形状?

2、制作我们的晶体

瞧,这便是用蒸发的方法得到的盐的晶体,让我们也来试一试好吗?

3、拓展活动

师:

我们得到的晶体很小,你们看老师这里却有一个很大的盐晶

你知道是怎么制成的吗?

参考第9页的方法,课外尝试制作一个更大的晶体。

板书设计:

3、放大镜下的晶体

晶体:

像食盐、白糖、味精的颗粒那样

规则几何外形

固体

教学反思:

通过研究晶体同学们认识了什么是晶体,晶体有哪些特点,一些晶体是如何形成的。

并学会了制作一些晶体。

教学设计

教学内容

4、怎样放得更大第1课时

教学目标

知识目标:

两个凸透镜组合起来可以使物体的图像放得更大。

显微镜的发明拓宽了观察领域是人类认识微小世界的重要观察工。

能力目标:

用两个放大镜组合制作一个简易显微镜

用自制的显微镜观察周围的物体

情感目标:

认识到人类发明显微镜是一个了不起的进步

学习科学家对科学执著的追求和不懈的探索精神。

教学重点

懂得人类的不懈追求促进了显微技术的不断进步

教学难点

自制简易显微镜

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

不同放大倍数的放大镜、卡纸剪刀、胶带、供显微镜下观察的物体

教学过程:

一、显微镜的发展

1、如何放得更大?

师:

同学们我们已经能熟练地使用放大镜来观察一些

细小的物体,但人类的探索欲望总在不断地发展,放大镜不能满足人们对微小

世界继续探索的欲望。

如何能使我们看到的像放得更大呢?

2、介绍各种显微镜

最早的光学显微镜:

荷兰詹森父子制作的显微镜才是世界上第一架真正的显微镜。

电子显微镜:

一下子把放大倍数提高到一万倍。

扫描隧道显微镜:

放大倍数可达3亿倍。

二、做个简易显微镜

1、怎样放得更大?

同学们,你们有什么办法在现有的放大镜的基础上做到放得更大?

2、我们自制显微镜

尝试用两个放大镜观察物体调整两个放大镜之间的距离观察物体,直到看得最清楚然后移开一个凸透镜,比较一下两次看到的物体有什么不同?

。

借助纸筒,参考第10页的方法自制一个显微镜。

用自制的显微镜观察周围的物体

三、小结

板书设计:

4、怎样放得更大

肉眼看希望

放大镜看

显微镜看到更多

教学反思:

同学们认识到了两个凸透镜组合起来可以使物体的图象放得更大,显微镜的发明拓宽了观察领域,并用显微镜观察周围的物体。

教学设计

教学内容

5、用显微镜观察身边的生命世界

(一)第1课时

教学目标

知识目标:

洋葱表皮是由细胞构成的

能力目标:

学习制作洋葱表皮玻片标本,使用显微镜观察洋葱表皮

用图画记录观察到的洋葱表皮细胞.

情感目标:

发展观察生物标本、研究生物标本的兴趣

懂得由于观察工具的改进,人们才能观察到许多自然界的秘密.

教学重点

用显微镜观察洋葱表皮细胞

教学难点

正确使用显微镜

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

洋葱、小刀、清水、滴管、吸水纸、载玻片、显微镜、放大镜.

教学过程:

一、谈话导入

师:

这是一个洋葱,如果从它的内表皮上揭下一块,你能看到些什么?

如果用上放大镜又能看到些什么?

如果用上显微镜又能看到些什么?

二、制作洋葱表皮玻片标本

1、师:

为了能更好地观察它,首先我们要制作一个玻片标本

教师演示说明一下标本的制作步骤。

2、学生以组为单位制作玻片标本

二、用肉眼和放大镜观察洋葱表皮

1、先用肉眼观察洋葱表皮

2、材料员发给每位同学放大镜,大家用放大镜观察洋葱表皮

3、交流用肉眼和放大镜观察到的有何不同?

三、用显微镜观察洋葱表皮

师:

如果我们将洋葱表皮的玻片标本放到显微镜下观察又会有什么新

的发现呢?

师出示显微镜,介绍各部分的名称、功能及使用方法

交流我们在显微镜下的发现

阅读12页的资料,了解胡克发现细胞的故事。

四、小结。

板书设计:

用显微镜观察身边的生命世界

(一)

1、罗伯特.胡克发现细胞。

2、观察洋葱表皮细胞。

3、显微镜的使用方法。

教学反思:

孩子们认识到显微镜的发明使人们能够观察到非常小的物体以及物体的精细结构。

学习了使用显微镜的方法。

并认识到生物是由细胞构成的。

提高了研究生物标本的兴趣。

教学设计

教学内容

6、用显微镜观察身边的生命世界

(二)第1课时

教学目标

知识目标:

生物都是由细胞组成的生物细胞的形态是多种多样的

不同生物的细胞是不同的,生物不同器官的细胞也是不同的.

能力目标:

观察几种植物、动物及人体的细胞

阅读资料了解细胞对生物的作用.

情感目标:

发展观察研究生物细胞的兴趣

懂得由于工具的改进,人们才能观察到许多自然界的秘密.

教学重点

仔细观察并用画图记录显微镜下的生物细胞。

教学难点

能认真细致观察、记录。

教学方法

观察讨论法

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

几种动物、植物和人体的细胞装片、显微镜、课件或图片

教学过程:

一、生物细胞的观察

1、师:

上节课我们观察了洋葱表皮,发现洋葱的表皮是由一个个细胞构成的

今天我们要继续用显微镜来观察生物不同部位的结构,看看在显微镜下我们能

发现些什么。

2、提供给小组两张相同的装片,装片上要有生物及部位的名称,组与组

之间尽量不同,观察时可先将观察到的图画到科学记录本上。

3、各组将所画的细胞张贴在黑板上。

4、如果先画完的组时间充裕,可与其它组交换观察用的装片

5、交流我们的发现

让学生自由地表达在显微镜下观察到的发现

根据自己的观察和黑板上同学们的绘图,说说你有什么发现?

(生命体都是由细胞组成的,细胞的形态是多种多样的)

二、细胞的作用

1、师:

不同的细胞对于生命体有什么意义呢?

2、观看21页资料库的内容,结合自己课前收集的资料,小组同学讨论并填写

3、集体交流,完成细胞作用的网状图。

如:

血液中的红细胞能运输吸入的氧气和产生的二氧化碳。

三、小结

一切生物体都是由细胞组成的,细胞的形态是多种多样的有不同的功能。

板书设计:

6、用显微镜观察身边的生命世界

(二)

一切生物体都是由细胞组成

细胞是生物最基本的结构单位和功能单位。

教学反思:

用显微镜观察身边的生命世界

(二)

一、生物细胞的观察。

二、细胞的作用:

细胞是生物最基本的结构单位和功能单位。

教学设计

教学内容

7、用显微镜观察身边的生命世界(三)第1课时

教学目标

知识目标:

用显微镜能看到肉眼不能看到的微小生物,在水中生活

着很多形态各异的微生物。

微生物具有生物的特征。

能力目标:

在显微镜下观察水中活着的微生物,用图文方式记录它

们的形态和行为特征,发现微生物的生物特征。

情感目标:

发展对微生物进行研究的兴趣

培养微生物具有多样性和复杂性的意识

教学重点

运用显微镜观察认识一些水中的微生物。

教学难点

记录并识别水中的微生物。

教学方法

观察讨论法

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

显微镜、水中的微生物如草履虫、眼虫等。

滴管、载玻片、盖玻片。

教学过程:

一、观察水中的微生物

1、故事导入:

罗伯特·胡克最早在显微镜下发现了生物的细胞结构,而列文

·虎克用他自制的显微镜发现了曾经不为人知的奇妙的微生物世界。

今天我们借助显微镜来观察和认识一些水中的微生物

2、制作装片

准备好一块载玻片。

在玻片中央放少量脱脂棉纤维。

在池塘水或培养液中取一滴水滴在棉纤维上。

轻轻盖上盖玻片,用吸水纸吸去多余水分。

3、搜索观察显微镜下的微生物

画下观察到的微生物

辨别认识微生物

对照18页,22-24页的资料,辨认所观察到的是什么生物,课外再找资料查证。

4、微生物和我们:

请学生思考讨论以下问题:

除了水中有微生物,哪些地方也有微生物?

它们是如何生存的?

微生物对我们的生活有什么影响?

板书设计:

水中的微生物

张贴显微镜下观察到的微生物的图片

教学反思:

在显微镜下观察到水中活着的微生物,用图文方式记录它们的形态和行为特征,发现了微生物的生物特征,发展了对微生物进行研究的兴趣。

为今后继续观察研究生物奠定基础。

教学设计

教学内容

8、微小世界和我们第1课时

教学目标

知识目标:

由于观察工具的改进,使人类观察的范围扩大,发现了

仅靠肉眼无法发现的自然界的许多秘密,促进了科学技术的发展。

能力目标:

总结人类在观察工具开发及探索范围扩大方面的成果

根据学习主题查阅相关资料,并进行整理归类、交流。

情感目标:

热爱科学技术,敬佩人类在探索微小世界过程中不断追

求的精神知道周围还有许多没有被发现的物质及自然界的秘密。

教学重点

知道人类探索微小世界已取得的一些成果。

教学难点

收集整理资料,并进行展示交流

教学方法

讨论交流

教学模式

自主探究与教师指导相结合

教学准备

资料收集

教学过程:

一、导入语

这一单元,我们经历了人类对微小世界的认识过程。

在这个过程中,我们学会

使用了两种工具——放大镜和显微镜

让我们用流程图来表示人类在认识微小世界上的发展过程

在放大镜发明前,我们用“肉眼”观察我们周围的世界,那时我们所能观察

到的便是蚂蚁等较小的动物。

而显微镜的使用则让我们清楚地看到了细胞和微

生物,光学显微镜最大的放大倍数为1500倍左右,电子显微镜的最大放大倍

数为1000000倍,扫描遂道显微镜放大倍数为3亿倍,在人类的不懈努力在

观察工具越来越先进,我们在微小世界领域所取得的成果也是卓著的。

下面就请各组同学为大家介绍人类在微小世界领域的成果。

二、各组汇报展示

1、课前布置学生分医学、农业、电子、冶金、生物学……等不同领域寻找相

关资料。

2、资料内容可以是人类对微生物、细胞、晶体、电子等微小物质的最新发现

、研究成果及对它们的利用。

3、将收集到的资料根据自己所学的专题进行整理归类。

4、在展示汇报的过程中,汇报的小组可与下面的同学进行互动。

三、总结

人类探索微小世界的成果,促进了科学技术的发展、社会的进步和人类生活的改善。

板书设计:

微小世界和我们

放大镜能看清小于1毫米的肉眼看不清的东西

光学显微镜能看清细胞和微生物

电子显微镜能看清能看到更小的组成物质的原子、分子。

。

。

。

。

。

教学反思:

总结人类在观察工具开发及探索范围扩大方面的成果,并进行整理归类、交流。

知道人类探索微小世界已取得的一些成果,发现了仅靠肉眼无法发现

的自然界的许多秘密,促进了科学技术的发展。

教学设计

教学内容

1、我们身边的物质第1课时

教学目标

知识目标:

世界是物质构成的,物质是变化的,物质的变化有相同

和不同之处。

能力目标:

用举例、分析、综合、概括的方法,对物质的变化

进行比较分析分类。

通过具体的实验,体验物质的变化。

情感目标:

认可世界是物质构成的,物质是不断变化着的。

教学重点

能通过具体的实验,体验物质的变化。

教学难点

间接感受抽象物质的存在性以及物质的变化。

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究教学模式

教学准备

塑料袋、易拉罐、水结冰图片、蜡烛、火柴、铁绣钉、纸等。

教学过程:

一、理解世界是物质构成的

1、切身环境导入:

观察我们的周围,由哪些物质构成了我们的教室?

2、学生自由发言,我们能直接观察到的物体都可以叫做物质。

3、还有我们不能直接感触到的空气、火、声音、电、光,它们是物质么?

4、建议作出讨论,要求学生列出证据和理由

5、小结:

无论是实际存在的物质还是我们的感觉器官能感触的到的物质,

都说明了整个世界都是由物质构成的。

二、过渡物质在变化:

教室里同学们所列举的物质都是一成不变,没有任何变化的么?

1、捏扁易拉罐和水结冰也同样是物质发生了变化,它们有什么相同和不同?

2、分组实验发现:

实验盒里有火柴和铁钉,它们会发生变化么?

实验讨论:

火柴燃烧过以后变成了什么物质?

和之前一样么?

3、比较前后两种实验:

这两组实验有什么相同和异同点?

三、让物质发生变化:

1、在教师提供的铁丝、热水、纸张、蜡烛、火柴中,它们都会产生在怎样的

变化呢?

2、各种变化中有什么相同和不同呢?

对于岩石、房屋、马路在变化么?

世界上有不变的物质么?

四、总结:

世界总是在不断的变化,有些变化只是改变物质的形态,

大小,有些变化就产生了新的物质。

我们下节课接着研究。

板书设计:

1、我们身边的物质

世界由物质构成,物质在变化。

有些变化只改变了物质的形态、大小,有些变化产生了新物质。

教学反思:

同学们认识到了世界由物质构成,物质在变化。

有些变化只改变了物质的形态、大小,有些变化产生了新物质。

教学设计

教学内容

2、物质发生了什么变化第1课时

教学目标

知识目标:

物质的变化可以划分为物理变化和化学变化,它们的

区别在于是不是产生了新的物质。

能力目标:

学习用筛网分离混合物、用蜡烛给白糖加热。

情感目标:

养成细心观察,及时记录的习惯。

实事求是地汇报观察到的现象对于得出正确结论是重要的。

教学重点

学生能够根据观察到的事实,判断物质有没有变化

教学难点

对实验过程的细心观察和概括

教学方法

实验观察法

教学模式

自主探究教学模式

教学准备

杯子、沙子、豆子组合,锈钢汤匙、蜡烛、火柴、糖等。

教学过程:

一、导入:

物质变化是怎样发生的?

如果相互混合会发生变化吗?

二、豆子和沙子混合实验:

1、实验前的观察:

豆子和沙子是什么样的呢?

描述特点。

2、引导推测:

如果我们将豆子和沙子进行混合,它们会发生变化么?

3、混合实验思考:

豆子和沙子是否发生变化和它们的搅拌程度有关么?

4、分离实验:

引导思考,用什么方法分离?

怎样分离?

观察比较:

分离出的豆子和沙子是不是发生了变化?

5小结:

类似豆子和沙子的实验,在混合和分离的前后没变化,没有变为

或产生新的物质,我们称为物理变化。

二、糖的加热实验

1、观察白糖特点,说说并记录在表格中。

2、预测:

给白糖加热,会发生哪些变化?

填在表格中。

3、实验:

说明实验方法和注意事项,教师指导观察和记录以及安全。

4、交流:

你们都看到和记录哪些现象?

白糖在加热以后得到的物质还是以前的白糖么?

5、小结并引申:

像白糖加热从白色的糖变为黑色的炭一样产生新的物质

的变化,我们就称为化学变化。

6、拓延:

我们在对糖加热的过程还是蜡烛燃烧的过程蜡烛的燃烧是怎样的变化呢?

三、小结。

板书设计:

2、物质发生了什么变化

物质的变化可以划分为物理变化和化学变化,它们的区别在于是不是产生了

新的物质。

教学反思:

同学们认识到了物质的变化可以划分为物理变化和化学变化,它们的区别在于是不是产生了新的物质。

教学设计

教学内容

3、米饭、淀粉和碘酒的变化第1课时

教学目标

知识目标:

米饭在口腔里与唾液作用会发生化学变化,淀粉与碘酒

会发生化学变化,生成的新物质是蓝紫色的。

能力目标:

细心体验、分析推理、实验验证的方法获得结论。

通过实验检验一些食物中是否含有淀粉。

情感目标:

培养探索新事物的兴趣。

教学重点

米饭与淀粉与碘酒的化学变化实验。

教学难点

米饭甜味的原因。

教学方法

实验观察讨论

教学模式

自主探究教学模式

教学准备

米饭、淀粉、碘酒、滴管、以及自带常见食物

教学过程:

一、谈生活经验:

我们每天都吃的米饭,你是否知道它的味道?

学生谈,激起课堂与生活的联系

二、品味米饭:

1、米饭是甜的么?

说明了什么?

刚吃的时候怎么不是,后来怎么又甜的呢?

2、试尝馒头或面包1~2分钟,什么味道?

你觉得它们的甜味与什么原因有关。

3、阅读课本30页资料。

认可淀粉的存在、唾液的作用。

三、淀粉实验:

1、出示淀粉,观察感受淀粉。

2、实验感受淀粉特性:

用滴管滴一滴碘酒,观察。

3、用滴管滴碘酒在米饭上,观察,说明了什么?

4、思考:

蓝色的物质还我们的米饭和淀粉么?

是一种新物质么?

这是一种化学变化

四、食物淀粉鉴别:

我们有了碘酒可以鉴别淀粉的法宝,我们就可以鉴别许多的食物里是否有

淀粉的存在了。

推测并验证你们的食物吧,记录在31页表格上。

五、激趣拓延:

神秘信件

在革命时期,需要要写一封无字密信传递信息,谁能帮我们解读?