新人教版 选择性必修2 群落的结构 教案.docx

《新人教版 选择性必修2 群落的结构 教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新人教版 选择性必修2 群落的结构 教案.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

新人教版选择性必修2群落的结构教案

第1节 群落的结构

课标内容要求

核心素养对接

描述群落具有垂直结构和水平结构等特征,并可随时间而改变。

生命观念—基于对种群和群落研究问题的分析,人体探究视角对认识事物的重要性。

一、群落水平上研究的问题

1.群落的概念

在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落。

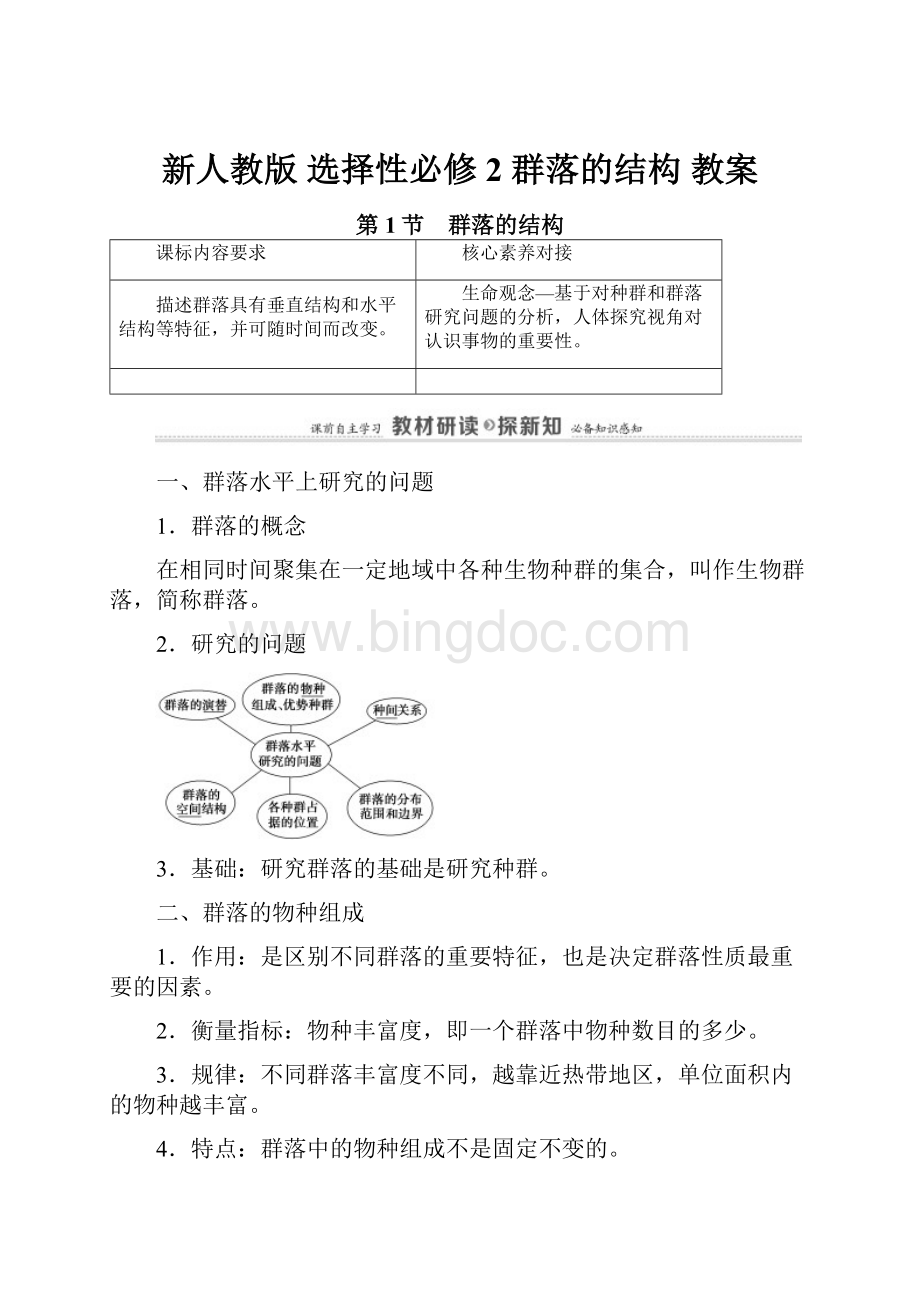

2.研究的问题

3.基础:

研究群落的基础是研究种群。

二、群落的物种组成

1.作用:

是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素。

2.衡量指标:

物种丰富度,即一个群落中物种数目的多少。

3.规律:

不同群落丰富度不同,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

4.特点:

群落中的物种组成不是固定不变的。

三、种间关系

1.常见种间关系

(1)原始合作:

两种生物共同生活在一起,双方都受益,但分开后,各自也能独立生活。

(2)互利共生:

两种生物长期共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

(3)捕食:

一种生物以另一种生物为食的现象。

(4)寄生:

一种生物从另一种生物(宿主)的体液、组织或已消化的物质中获取营养并通常对宿主产生危害的现象。

(5)种间竞争:

两种或更多种生物共同利用同样的有限资源和空间而产生的相互排斥的现象。

2.实例(连线)

提示:

①—Ⅲ ②—Ⅳ ③—Ⅰ ④—Ⅱ ⑤—Ⅴ

四、群落的空间结构

1.形成原因:

在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间。

2.类型

类型

现象

决定因素

垂直结构

分层

植物分层:

光照强度、温度等

动物分层:

栖息空间、食物条件

水平结构

镶嵌分布

①地形的变化

②土壤湿度和盐碱度的差异

③光照强度的不同

④生物自身生长特点的不同

⑤人与动物的影响等

五、群落的季节性和生态位

1.群落的季节性原因

由于阳光、温度和水分等随季节而变化,群落的外貌和结构也会随之发生有规律的变化。

2.生态位

(1)概念:

一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。

(2)研究某种生物生态位时,要注意的问题

①研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等。

②研究某种植物的生态位,通常要研究它在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等。

(3)意义:

有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境间协同进化的结果。

六、研究土壤中小动物类群的丰富度

1.土壤生物的特点及调查方法

许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用样方法进行调查。

在进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。

2.常用的统计物种相对数量的方法有两种:

一是记名计算法;二是目测估计法。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)

1.鄱阳湖中的所有动物、植物及微生物构成群落。

( )

2.“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是竞争。

( )

3.洪泽湖近岸区和湖心区不完全相同的生物分布,构成群落的水平结构。

( )

4.某校园有一片草坪和一片树林,草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。

( )

5.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少,此属于种间竞争的实例。

( )

6.调查土壤中小动物类群的丰富度常用标记重捕法。

( )

提示:

1.× 鄱阳湖中的所有生物构成群落。

2.√ 3.√

4.× 这两个群落中的动物都具有分层现象。

5.√

6.× 调查土壤中小动物类群的丰富度常用取样器取样法。

种间关系

1.种间关系比较表格

关系

名称

数量坐标图

能量关系图

特点

举例

捕食

图甲

数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化

羊与草;狼与兔;青蛙与昆虫

种间

竞争

数量上呈现出“你死我活”的同步性变化。

两种生物生存能力不同,如图乙;生存能力相同,如图丙

牛与羊;农作物与杂草;大草履虫与小草履虫

寄生

图丁

A寄生生物

B宿主

如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活得更好

蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染的细菌

互

利

共

生

图戊

数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化

大豆与根瘤菌

2.生物种间关系的判断

(1)“同升同降”→互利共生,如图戊。

(2)

―→

说明:

在竞争力不同的两种生物中,一方因竞争力弱灭绝,而寄生关系中,一般不会淘汰物种。

应用实践:

1.某种植物病毒V是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的。

稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。

(1)青蛙与稻飞虱、水稻与病毒、水稻与稻飞虱分别为何种种间关系?

提示:

捕食、寄生、寄生。

(2)稻飞虱和植物病毒V是不是寄生关系?

说明理由。

提示:

不是。

稻飞虱是植物病毒V的传播媒介,植物病毒V对稻飞虱没有危害。

2.如图中的①~④为四组生物的种间关系图(纵轴为个体数,横轴为时间)。

A是地衣中的藻类和真菌;B是大、小草履虫;C是兔与狐;D是细菌和噬菌体。

① ② ③ ④

(1)判断四组生物关系对应曲线:

A.__________;B.__________;

C.__________;D.__________。

(2)图中④与②相比,结果__________(填“相同”或“不同”)。

理由:

______________________________________________

_______________________________________________________________

提示:

(1)③ ② ① ④

(2)不同 ④(寄生关系)不像②(竞争关系)那样,不可能使宿主全部死亡,寄生生物依赖于寄主生活

1.如图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。

下列对此图的分析,错误的是( )

A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象

B.此图表明鱼类对食物的竞争状况

C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况

D.此图表明海洋中鱼类的共生关系

D [由曲线图可知,丙主要分布在浅水层,乙主要分布于中部,而甲主要分布于水底,在垂直方向上,具有明显的分层现象。

由食物分布可知,甲、乙、丙三种鱼的食性存在较多重叠,因此三者之间存在不同程度的竞争。

由以上分析可知,三种鱼类之间不存在共生关系。

]

2.(不定项)如图甲、乙、丙分别表示在有限空间内培养(或饲养)两种生物的实验结果,下列相关的叙述正确的是( )

甲 乙 丙

A.它们分别呈互利共生(甲)、捕食(乙)、竞争(丙)关系

B.豆科植物和根瘤菌种群数量的消长关系如图甲所示

C.噬菌体与细菌的种群数量变化关系如图乙所示

D.丙实验过程中,两种生物之间的竞争强度由弱到强再到弱

ABD [据题图可知,甲、乙、丙分别表示的种间关系为互利共生、捕食、竞争,A正确;豆科植物和根瘤菌的种间关系是互利共生,与图甲相符,B正确;噬菌体与细菌的种间关系为寄生,不是捕食关系,C错误;丙实验初期,两物种都能存在,说明存在种间互助与竞争,但竞争强度较弱,后来X种群密度增大,在竞争中占优势,另一种生物逐渐被淘汰,则竞争强度又变弱,D正确。

]

巧辨三种种间关系曲线

(1)互利共生曲线:

数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化。

(2)捕食关系曲线:

数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化(不会导致某种生物灭绝)。

坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:

①从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;②从变化趋势看,先达到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后。

(3)竞争关系曲线:

数量上呈现出“你死我活”的同步性变化,一种生物数量增加,另一种生物数量下降,甚至降为零。

群落的空间结构和生态位

1.群落的空间结构

(1)垂直结构

①群落的垂直结构具有明显的分层现象,植物的分层现象主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如图所示)。

②群落中植物的垂直分层又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件,因此,动物也有分层现象。

③群落的分层现象不仅表现在地面上,也表现在地下,但地下分层现象主要与水分和矿质元素有关。

水域中,某些水生动物也有分层现象,影响因素主要有阳光、温度、食物、含氧量等。

(2)水平结构

影响群落水平结构的因素包括地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,它们常常呈镶嵌分布。

(3)群落结构的形成及意义

①群落的垂直结构与水平结构都与环境中的生态因素有关,垂直结构和水平结构的具体表现都是在长期的自然选择基础上形成的对环境的适应性。

②生物在垂直方向及水平方向上的位置关系,有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

2.对生态位的理解

(1)生态位不只是具体的栖息地,它除了说明栖息地以外,还说明这一物种在群落中处于什么地位和起什么作用。

(2)群落中生态位相似的物种要通过竞争相互夺取生态位。

①生态位越近似的物种,竞争越激烈,选择压力越强。

②举例:

如图为3个共存物种对资源利用曲线。

图A和图B中3个物种的资源利用状况不同。

图A中3个物种的生态位狭窄,种内斗争激烈;图B中3个物种的生态位重叠程度大,种间竞争激烈。

(d为曲线峰值间的距离;w为曲线与中间标准线间距)

③结果

a.其中一个物种趋于灭绝。

b.生态位发生分化,减少或排除了相互竞争,共存下来。

c.出现优势物种。

(3)生态位分化的意义:

提高了生物利用环境资源的能力。

生态位的多样性是群落结构相对稳定的基础。

生活联系:

如图为山坡m、海洋n两个不同的自然区域内植物的分布状况。

据图分析以下问题:

(1)山坡m内植物的分布状况是不是一个群落中的垂直结构?

请说明理由。

提示:

(1)不是。

高山植被的垂直分布是由于随海拔高度升高,温度下降明显,从而导致不同海拔高度植被分布不同,依次为:

阔叶林→针叶林→高原草甸→苔原。

这种状况与地球南(北)半球随纬度升高植被分布的原理相同,属于植物的地带性分布,不是群落垂直结构中的分层现象。

(2)海洋n中各种藻类植物的分布是不是属于群落的垂直结构?

说明理由。

提示:

(2)属于。

在海洋水域的不同水层中,分布着不同的藻类植物,这种在垂直方向上的分层现象显然属于垂直结构。

1.下列有关群落结构的叙述,错误的是( )

A.山顶生草甸、山腰长松林、山脚种作物,体现了群落的垂直结构

B.群落的垂直结构与物种的生态位密不可分

C.淡水鱼占据不同的水层而出现分层现象,与各种鱼的食性有关

D.不同地段的植被在水平方向上呈镶嵌分布,体现了群落的水平结构

A [不同海拔地带分布着不同的植物,各种植物在山坡上呈镶嵌分布,体现的是群落的水平结构,A错误。

群落的垂直结构有利于对资源的充分利用,与物种的生态位密不可分,B正确。

不同种类淡水鱼由于食性不同,占据不同的水层,捕食不同食物,C正确。

不同地段的植被在水平方向上,由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度差异、光照强度不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素,而常呈镶嵌分布,体现了群落的水平结构,D正确。

]

2.(不定项)如图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释合理的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种

ABD [植物群落的分层现象,是群落垂直结构的表现,是群落与环境条件相互联系的一种形式,受多种生态因素的影响。

农业生产上可以根据分层现象的存在,合理套种,搭配种植适当的品种。

C选项的逻辑关系不对,合理密植从生态因素角度看是减轻种内斗争,保证充足的光照和CO2供应。

]

认识群落结构的两个误区

(1)不能误认为同种生物内的个体因外界环境的影响而产生的高度差异属于垂直结构。

(2)不能误认为恶劣环境中的生物类群的进化程度就低,生物的进化程度与环境之间没有必然的联系。

研究土壤中小动物类群的丰富度

1.探究步骤

——

↓

——

↓

——

↓

——

↓

——

2.探究结论

组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。

一般来说,环境条件优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构越复杂。

3.易混淆的采集小动物仪器

A B

(1)诱虫器(A图):

诱虫器中的电灯是发挥作用的主要装置,诱虫器利用土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,使土壤动物远离光源、热源。

(2)吸虫器(B图):

吸虫器中的纱布作用是防止吸气时将土壤小动物吸走。

注意区分丰富度的两种统计方法

(1)记名计算法是指在一定面积的样地中,直接数出各种群的个体数目。

一般用于个体较大、种群数量有限的群落。

(2)目测估计法是按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体数量的多少。

等级的划分和表示方法有:

“非常多、多、较多、较少、少、很少”等。

1.下列关于土壤动物丰富度的统计的叙述,不正确的是( )

A.同一地域内不同时间段的大型土壤动物的丰富度是不同的

B.不同地域内同一时间段大型土壤动物的丰富度是不同的

C.同一地域内不同时间段的大型土壤动物的丰富度是相同的

D.一般在林下或落叶及腐殖质较为丰富的地方大型土壤动物较多

C [同一地域内不同时间段的环境条件会发生变化,所以大型土壤动物的丰富度也会发生改变。

]

2.如图是“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )

甲 乙

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

C [由题图可知,甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

]

[课堂小结]

知识网络构建

核心语句归纳

1.群落是指在相同间聚集在一定地域中各种生物种群的集合。

2.一个群落中的物种数目,称为物种丰富度。

3.生物的种间关系主要有原始合作、捕食、种间竞争、寄生和互利共生等。

4.群落的空间结构包括垂直结构和水平结构。

影响植物分层现象的主要因素是阳光,影响动物分层现象的主要因素是栖息空间和食物条件。

5.一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。

6.常用的统计物种相对数量的方法有记名计算法和目测估计法。

1.(不定项)下列关于生物群落的叙述,正确的是( )

A.群落中植物的垂直分层现象与光照强度有关

B.群落中动物的水平分布一般都是均匀的

C.群落中动物的垂直分层现象与植物有关

D.群落中植物的水平分布现象与地形有关

ACD [群落中植物的垂直分层现象与光照强度有关,A正确;群落中动物的分布受栖息条件和食物来源等影响,所以动物的水平分布不一定均匀,B错误;群落中动物的垂直分层现象与植物有关,C正确;群落中植物的水平分布受地形等因素的影响,D正确。

]

2.下列有关物种丰富度的说法正确的是( )

A.丰富度是指单位面积或空间内生物个体数目的多少

B.越靠近热带地区,物种丰富度一定越高

C.不同季节,土壤中小动物的丰富度一般不同

D.在探究土壤中小动物类群的丰富度的过程中,要对取样土壤中的各种生物个体逐个计数

C [物种丰富度是指生物种类的多少,而不是个体数量的多少。

]

3.下列关于生态位的叙述,错误的是( )

A.草食性动物和肉食性动物占有不同的生态位

B.如果两种生物的生态位相同,可能发生激烈的竞争

C.不同种的草食性动物的生态位都是相同的

D.昼行性动物和夜伏性动物占有不同的生态位

[答案] C

4.如图中物种Ⅰ表示捕食者,物种Ⅱ表示被捕食者的是( )

A B C D

A [具有捕食关系的两种生物呈现“此消彼长”的不同步性连续变化特点,因此只有A、D项符合这一特点,捕食者以被捕食者为食,因此被捕食者个体数先增加先减少,捕食者个体数后增加后减少,则A项中Ⅰ表示捕食者,Ⅱ表示被捕食者,D项中Ⅱ表示捕食者,Ⅰ表示被捕食者,故A符合题意;B项中两种生物呈现“同生共死”的变化特点,应为互利共生关系;C项中两种生物呈现“你死我活”的变化特点,应为竞争关系。

]

5.在某栎林中,植物和动物的分布如下表:

上层

中层

下层

植物

乔木

灌木

草本

动物

林鸽

长尾山雀

鹪鹩、昆虫

(1)上表体现了生物群落的__________。

(2)此栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与哪种环境因素有关?

_____________________________。

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供____________________,而且动物的这种分布有利于缓解不同物种之间的__________。

[解析]

(1)根据题中信息,植物和动物都表现出分层现象,这体现了群落的垂直结构。

(2)栎林中植物的分层主要由光照决定。

(3)由于植物可以为动物提供食物条件和栖息空间,故植物的分层决定了动物的分层,同时动物的这种分层现象可以缓解不同物种之间的竞争。

[答案]

(1)垂直结构

(2)光照 (3)食物条件和栖息空间 竞争