妇产科中医特色技术操作规范.docx

《妇产科中医特色技术操作规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《妇产科中医特色技术操作规范.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

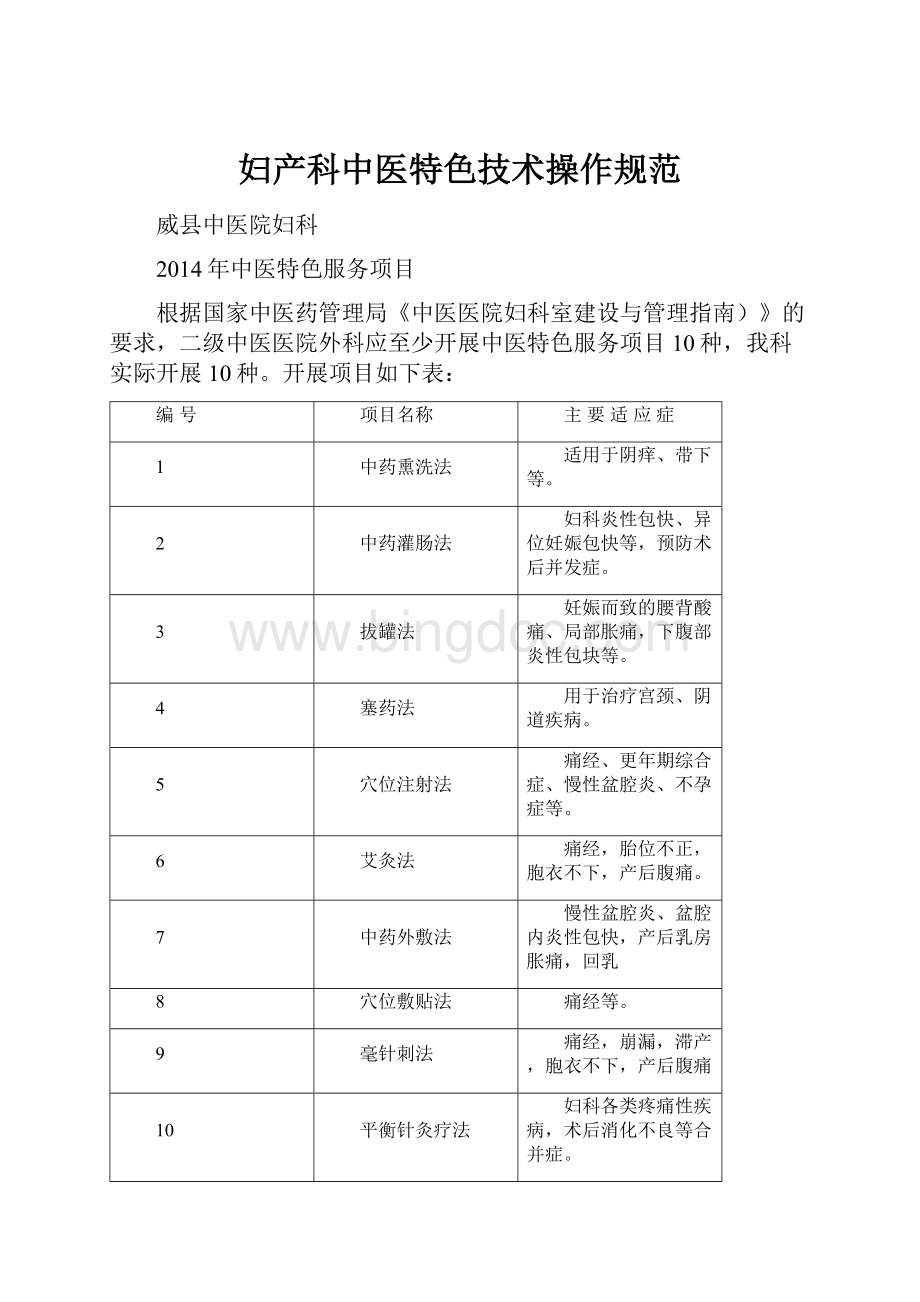

妇产科中医特色技术操作规范

威县中医院妇科

2014年中医特色服务项目

根据国家中医药管理局《中医医院妇科室建设与管理指南)》的要求,二级中医医院外科应至少开展中医特色服务项目10种,我科实际开展10种。

开展项目如下表:

编号

项目名称

主要适应症

1

中药熏洗法

适用于阴痒、带下等。

2

中药灌肠法

妇科炎性包快、异位妊娠包快等,预防术后并发症。

3

拔罐法

妊娠而致的腰背酸痛、局部胀痛,下腹部炎性包块等。

4

塞药法

用于治疗宫颈、阴道疾病。

5

穴位注射法

痛经、更年期综合症、慢性盆腔炎、不孕症等。

6

艾灸法

痛经,胎位不正,胞衣不下,产后腹痛。

7

中药外敷法

慢性盆腔炎、盆腔内炎性包快,产后乳房胀痛,回乳

8

穴位敷贴法

痛经等。

9

毫针刺法

痛经,崩漏,滞产,胞衣不下,产后腹痛

10

平衡针灸疗法

妇科各类疼痛性疾病,术后消化不良等合并症。

注:

中医特色服务项目细则详见附录

一.中药熏洗法………………………………………………………………3

二.中药灌肠法………………………………………………………………5

三.拔罐法……………………………………………………………………7

四.塞药法……………………………………………………………………9

五.穴位注射法………………………………………………………………10

六.艾灸法……………………………………………………………………12

七.中药外敷法………………………………………………………………14

八.穴位敷贴法………………………………………………………………15

九.毫针刺法…………………………………………………………………16

十.平衡针灸疗法……………………………………………………………18

注意:

所有操作前要求仪表大方,举止端庄,态度和蔼。

服装、鞋帽整齐。

遵照操作规范要求,对患者进行核对、评估正确,全面。

均严格按照七步洗手法洗手,带好口罩、帽子。

术前一定要清点物品。

一、中药熏洗法

熏洗法是将药物煎煮,趁热在患处熏蒸、淋洗,以达到疏通腠理、祛风除湿、清热解毒、杀虫止痒目的的一种外治方法。

包括熏蒸、洗法。

(一)适应症

适用于阴痒、带下等。

(二)禁忌症

高热、出血疾患、活动性结核、妊娠、月经期,严重心功能不全患者禁用。

(三)物品准备

治疗盘、药液、熏洗盆、水温计、必要时备屏风及换药用品等。

(四)操作程序

1.核对医嘱,患者信息,做好评估。

评估内容:

①.主要症状、临床表现、既往史及药物过敏史。

②.患者体质及熏洗部位皮肤情况。

③.患者是否经期、妊娠。

2.洗手、戴口罩,备齐用物。

遵医嘱配制药液,水温控制在50—700C。

3.携至床旁,再次核对患者床号、姓名。

做好解释,取得患者配合。

4.协助患者取舒适体位,暴露熏洗部位,

5.坐浴时,将药液趁热倒入盆内,协助患者脱去内裤,坐在木盖上熏蒸。

待药液不烫时,拿掉木盖,坐入盆中泡洗。

药液偏凉时,应更换药液,每次熏洗15-20分钟。

注意保暖及隐私保护。

熏洗过程中,观察患者的反应,若感到不适,应立即停止,协助患者卧床休息。

5.熏洗完毕,用小毛巾擦干皮肤,协助衣着,安置舒适体位。

清理用物,做好记录并签名。

(五)注意事项

1.熏洗药液温度适宜,以防烫伤。

冬季注意保暖。

2.伤口部位进行熏洗时,按无菌技术操作进行。

3.包扎部位熏洗时,应揭去敷料,操作完毕更换消毒敷料。

4.所用物品需清洁消毒,用具一人一份一消毒,避免交叉感染。

我科自拟中药熏洗方:

苦参30克百部20克地肤子20克土茯苓20克

黄柏20克白鲜皮20克白花蛇草20克

水煎2000ml,先熏后洗,每晚1次,日一剂。

后附流程图

熏洗法操作流程

洗手、记录

二、中药保留灌肠法

中药保留灌肠法是将中药汤剂,自肛门灌入直肠至结肠,使药液保留在肠道内,通过肠粘膜吸收,达到治疗多种疾病的目的。

常用的方法有直肠注入法和直肠滴注法。

(一)适用症

妇科炎性包快、异位妊娠包快等,也可高温降热等。

术后中药保留灌肠促进肛门排气,对预防术后并发症有一定作用。

(二)禁忌症

急腹症、肠道手术、下消化道出血、严重心脑疾患、妊娠妇女等。

(三)物品准备

治疗盘:

灌肠筒或一次性灌肠器、消毒肛管(14-16号)、温度计、石蜡油、橡胶单、治疗巾、棉签、止血钳、输液架等,按医嘱准备中药汤剂,量杯或量桶。

(四)操作程序

1.灌肠前嘱病人排空大便。

2.洗手,戴口罩,备齐用物携至床前,核对医嘱及患者各项信息,做好评估,向其解释目的、方法。

测量药液温度,39—410C,倒入灌肠筒或灌肠袋内,挂在输液架上,液面距肛门约30—40cm。

3.摆好体位,根据病变部位取左侧或右侧卧位,臀下垫橡胶单和治疗巾,并用小枕抬高臀部10厘米左右,暴露肛门,注意保暖。

润滑肛门前端,与灌肠器连接,排气后加紧灌肠器,轻轻插入肛门约10—15cm,调节滴数,每分钟60—80滴。

4.待药液滴完时夹紧灌肠筒的连接,拔出肛管放入弯盘中。

用卫生纸轻柔肛门部。

一次性灌肠用品,用后按医疗垃圾处理。

5.协助病人取舒适卧位,嘱咐病人尽量保留药液一小时以上,臀部小枕可一小时以后再撤去。

整理用物、洗手、记录。

(五)注意事项

1.中药灌肠前应先了解病变部位,以便掌握灌肠时的卧位和插入的深度。

2.灌肠前让病人排空大便,必要时可先行清洁灌肠。

3.肛管要细,插入要深,压力要低,药量要少。

药液一次不应超过200毫升。

4.药液温度要保持在39—410C,过低可使肠蠕动加强,腹痛加剧,过高则引起肠黏膜烫伤或肠管扩张,产生强烈便意,致使药液在肠道内停留时间短、吸收少、效果差。

盆腔炎自拟中药灌肠方:

丹参20克赤芍15克桃仁15克三棱10克

莪术10克公英15克透骨草15克

水煎100ml,保留灌肠,每晚1次,日一剂。

后附流程图

中药保留灌肠操作流程

三、拔罐法

拔罐法是以罐为工具,利用燃烧热力,排出罐内空气形成负压,使罐吸附在皮肤穴位上,造成局部皮肤充血的一种技术,达到温经通络、祛风散寒、消肿止痛、吸毒排脓的目的。

(一)适应症

缓解妊娠而致的腰背酸痛、局部胀痛,下腹部炎性包块等。

(二)禁忌症

高热抽搐及凝血机制障碍者。

皮肤溃疡、水肿及大血管处、肿瘤。

孕妇腹部、腰骶部、乳头、骨骼凹凸不平及毛发较多处不宜拔罐。

(三)物品准备

治疗盘:

玻璃罐、止血钳、95%酒精棉球、火柴、小口瓶、手消毒剂等。

必要时备毛毯、屏风、垫枕。

(六)操作程序

1.核对医嘱,评估患者拔罐处的皮肤情况。

2.洗手、戴口罩,备齐用物,携至床旁,再次核对并做好解释。

3.协助取合理体位,遵医嘱选择拔罐部位,并暴露拔罐部位,注意保暖。

4.点燃的火焰在火罐内转动,使罐内形成负压后并迅速扣至已经选择的拔罐部位上,待火罐稳定后方可离开,防止火罐脱落,留罐15分钟。

5.拔罐过程中要随时观察火罐口吸附情况和皮肤颜色。

右手扶住罐体,左手以拇指或食指从罐口旁边按压一下,待空气进入罐内即可将罐取下。

6.操作完毕,协助患者衣着,安排舒适体位,整理床单位。

整理用物,洗手,做好记录。

(七)注意事项

1.拔罐时应采取合理体位,选择肌肉较厚的部位。

2.操作前一定要检查罐口周围是否光滑,有无裂痕。

3.防止烫伤。

拔罐时动作要稳、准、快,起罐时切勿强拉。

4.使用过的火罐,均应消毒后备用。

5.起罐后,如局部出现水疱,不必处理,可自行吸收。

6.如水疱较大,消毒局部皮肤后,用注射器吸出液体,覆盖消毒敷料。

后附流程图

拔罐法操作流程

四、塞药法

塞药法亦称为坐药法,是指将药物塞入阴道穹窿或宫颈外口等体腔内,以治疗局部疾病,达到祛风除湿、解毒消肿、止痒镇痛等治疗效果的一种中医治疗方法。

(一)适应症

适用于宫颈、阴道疾病,如慢性宫颈糜烂、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎等外阴疾病等。

(二)禁忌症

孕妇禁用塞药。

(三)物品准备

治疗盘:

按医嘱准备的药物栓剂、手套、石蜡油、橡胶单、治疗巾、棉签等。

(四)操作程序

1.治疗前嘱病人排空大便。

2.洗手,戴口罩,备齐用物携至床前,核对医嘱及患者各项信息,做好评估,向其解释目的、方法。

3.摆好体位,根据病变部位取左侧或右侧卧位,臀下垫橡胶单和治疗巾,暴露外阴,注意保暖。

4.润滑前端,将药物轻轻插入约6—10cm。

用卫生纸轻柔局部。

一次性用品,用后按医疗垃圾处理。

5.协助病人取舒适卧位,嘱咐病人尽量保留药物四小时以上。

6.整理用物、洗手、记录。

(五)注意事项

1.注意保暖,避风,暴露部位尽量加盖衣被,室温宜在20-22℃。

2.应选择便后换药或临睡前塞药。

3.在伤口部位进行塞药时,按无菌技术操作进行。

4.操作时戴上手套,用完即按照医疗废物处理。

5.塞药时动作要轻柔,药物推进应缓慢。

6.操作中严密观察病人,病人如有特殊不适应立即停止操作。

五、穴位注射法

穴位注射法是用注射器的针头代为针具刺人穴位,在得气后注入药液来治疗疾病的方法。

它是把针刺与药理及药水等对穴位的渗透刺激作用结合在一起发挥综合效能,故对某些疾病能提高疗效。

(一)适应症

痛经、更年期综合症、慢性盆腔炎、不孕症等。

(二)禁忌症

病人疲乏、饥饿或精神高度紧张、皮肤有感染(溃疡)、瘢痕或肿痛的部位,有出血倾向及高度水肿者禁用。

(三)物品准备

治疗盘:

按医嘱准备的药物、消毒用品、棉签、一次性注射器和针头。

根据药物的剂量大小和针刺的深度选用不同规格的注射器和针头。

(四)操作程序

1.核对医嘱,评估患者情况。

2.洗手、戴口罩,备齐用物,携至床旁,再次核对并做好解释。

3.根据所选穴位处方选取舒适、持久的体位,按注射药量的不同选用注射器和针头。

局部皮肤常规消毒后,用无痛快速进针法将针刺入皮下组织,然后慢慢推进或上下提插,探得酸胀等“得气”感应后,回抽一下,如无回血,即可将药物注入。

4.一般可根据针灸治疗时的处方原则辨证取穴;也可结合经络、经穴的触诊法选取阳性反应点进行治疗。

选穴宜精练,以1-2个穴位为妥,最多不超过4个穴位,并宜选用肌肉丰满的部位进行穴位注射。

本科室多用新斯的明或维生素B1足三里穴位注射治疗术后尿储留、肠胀气;胎盘组织液穴位注射治疗不孕症等。

注射完毕后整理用品,嘱患者保持舒适体位休息15-20分,以便观察是否出现不良反应。

5.凡是可供肌肉注射用的药物,都可供穴位注射用。

科室常用的药物为维生素Bl注射液、新斯的明注射液、胎盘组织液、利多卡因注射液。

穴位注射的用药剂量决定于注射部位及药物的性质和浓度。

一般以穴位部位来分,头面部可注射0.3—0.5毫升,四肢部可注射0.5-2毫升,胸背部可注射0.5-1毫升,腰臀部可注射10—20毫升。

6.疗程:

急性病每日1-2次,慢性病一般每日或隔日1次,6-10次为1疗程。

反应强烈者,可隔2-3日1次,穴位可左右交替使用。

每疗程间可休息3—5日。

(五)注意事项

1.治疗时应对患者说明治疗的特点和注射后的正常反应,如注射后局部可能有酸胀感,48小时内局部有轻度不适,有时持续时间较长,但一般不超过1日。

2.严格无菌操作,防止感染。

3.一般药液不宜注入关节腔、脊髓腔和血管内,否则会导致不良后果。

此外,应注意穴位注射法避开神经干,以免损伤神经。

4.孕妇、年老、体弱者,药液剂量应酌减。

酒后、饭后及强体力劳动后不应穴位注射,孕妇的下腹、腰骶部不应穴位注射。

5.出现晕针:

应当给以急救,去除针后强刺激百会、人中等穴位,保暖,或给以肌注肾上腺素。

附流程图

穴位注射操作规程流程图

六、艾条灸法

用纯净的艾绒(或加入中药)卷成圆形柱形的艾条,点燃后在人体表面熏烤的一种疗法。

适用于各种寒性病症。

治疗一般选用艾条温和灸。

(一)适应症及选穴

参考针灸国家标准《针灸技术操作规范》普通高等教育“十一五”国家级规划教材《针灸学》、《中医妇科学》制定。

1.痛经:

①气滞血瘀:

太冲曲泉三阴交;②寒凝血瘀:

中极三阴交地机;③气血亏虚:

气海足三里三阴交

2.胎位不正:

至阴

3.胞衣不下:

①气虚:

关元三阴交;②血瘀:

中极气海合谷三阴交

4.产后腹痛:

①血虚腹痛:

关元气海膈俞足三里三阴交;②寒凝腹痛:

关元肾俞气海三阴交;③血瘀腹痛:

中极归来膈俞太冲

(二)禁忌症

高烧、 严重心肾疾患、皮肤过敏、皮肤局部有感染、瘢痕或肿痛、过饱、过劳、过饥、醉酒、大渴、大惊、大恐、大怒者。

(三)物品准备

治疗盘、艾条、火柴、弯盘、小口瓶、必要时备浴巾、屏风等。

(四)操作程序

1.备齐用物,携至床旁,做好解释取得病人合作。

2.取合理体位,暴露施灸部位,冬季注意保暖。

3.灸法:

①温和灸:

点燃艾条,将点燃的一端,在距离施灸穴位皮肤3cm左右处进行熏灸,以局部有温热感而无灼痛为宜。

一般每处灸5-7分钟,至局部皮肤红晕为度。

②回旋灸:

将艾条点燃的一端,距施灸部位3cm左右,左右来回旋转移动,进行反复熏灸,一般可灸20-30分钟。

4.施灸过程中,随时询问患者有无灼痛感,及时调整距离,防止烧伤。

观察病情变化及有无体位不适。

5.施灸中应及时将艾灰弹入弯盘,防止烧伤皮肤及烧坏衣物。

6.施灸完毕,立即将艾条插入小口瓶,熄灭艾火。

清洁局部皮肤后,协助患者衣着,安置舒适卧位,酌情开窗通风。

7.清理用物,归还原处。

(五)注意事项

1.施灸后局部皮肤出现微红灼热,属于正常现象。

如灸后出现小水泡,无需处理,可自行吸收。

如水泡较大,可用无菌注射器抽去泡内液体,覆盖消毒纱布,保持干燥,防止感染。

2.施灸过程中防止艾灰脱落烫伤皮肤或烧坏衣物。

3.熄灭后的艾条,应装入小口瓶内,以防复燃,发生火灾。

4.艾灸至阴穴治疗胎位不正时,嘱患者松开裤带,平卧位,术后当晚睡时松开裤带,卧向儿背之对侧,每天灸2次,并配合膝胸卧位,胎位转正后停灸。

七、中药外敷法

中药外敷法是指将新鲜中草药切碎、捣烂,或将中药末加辅形剂调匀成糊状,敷于患处或穴位的方法称敷药法。

敷药疗法适用范围广泛,包括内、外、妇、儿、五官、皮肤科等多种病证。

并且有许多优点,如:

药物直达病所,奏效迅速;廉便效验,易于推广;适应证广;可减缓药物毒性和不良反应;并可弥补内治法疗效的不足。

(一)适应症及部位

①.妇科多采用中药药液及药渣加热后外敷。

治疗急慢性盆腔炎、腹、盆腔内炎性包快,异位妊娠包快等。

外敷部位为病患部位。

【药物选择】中药外敷方:

丹参15克赤芍15克桃仁9克三棱6克

莪术6克连翘15克双花15克当归9克

五灵脂9克乌药9克元胡9克公英15克

透骨草15克

清水泡1小时,装入药袋,高温加热半小时后即用。

②.产后乳房胀痛,乳房回乳用芒硝120克,装入纱布袋内,待排空乳汁后,敷于乳部并扎紧;或取明矾6克,溶于1500毫升开水中,待水温后,用此水揉洗乳房3分钟,然后再用洁净毛巾浸明矾水在乳房局部做湿热敷15分钟,每晚一次,连用3天。

乳汁即会明显减少,乳房胀痛消失。

(二)禁忌症

(三)物品准备

物品准备治疗盘、治疗碗内盛适温的中药药液或加热后的药渣布袋、毛巾或纱布块。

(四)操作程序

1.敷药局部作清洁处理。

2.将毛巾或纱布块浸透药液敷于所需部位;或在所需部位铺一层毛巾或纱布块,将加热后的药渣布袋放上,外层盖以毛巾以保温。

3.敷药后应询问病人有无瘙痒难忍感觉,并观察局部有无皮疹、水泡等过敏现象,若有过敏反应,应停止敷药。

【注意事项】

1.在敷药过程中,让病人采取适当的体位。

2.应对敷药部位进行清洁。

3.妇女孕期禁用有堕胎及致畸作用的药物。

4.有过敏反应者及时对症处理。

5.如局部出现水疱,应用消过毒的针刺破,外用消毒药物,防止皮肤继发感染。

6.进行热敷时应把握好温度,以免烫伤皮肤。

7.敷药疗法虽然相对安全,但对一些特殊病人,如患有严重高血压、心脏病者,要密切注意其敷药后的反应,如有不适感应及时中止治疗,并采取相应的处理措施。

8.皮肤破损处禁用刺激性药物。

外用药物,严禁内服。

9.有些病证不能单纯依靠敷药疗法,应配合其他方法治疗,以免耽误病情。

八、穴位贴敷法

穴位贴敷法指在一定的穴位上贴敷药物,通过药物和穴位的共同作用以治疗疾病的一种外治方法。

妇产科主要用于治疗痛经。

(一)适应症及部位

痛经:

、气海、子宫、三阴交、腹部痛点。

(二)药物选择

1.基础方:

川乌、草乌、芒硝、生栀子、生大黄、冰片、赤芍、丹皮、元胡。

2.血瘀为主者:

加当归、红花、川芎

3.风湿为主者:

加威灵仙、羌活、白芷

4.脾肾阳虚者:

加川椒、肉桂

根据中医的辩证,属血瘀者1+2,属风湿者1+3,属脾肾阳虚者1+4。

将所选混合均匀药物打成粉剂备用。

(三)操作程序

1、施术方法

①贴法:

将已制备好的药物直接贴压于穴位上,然后外覆医用胶布固定;或先将药物置于医用胶布粘面正中,再对准穴位粘贴。

②敷法:

将已制备好的药物直接涂搽于穴位上,外覆医用防渗水敷料贴,再以医用胶布固定。

③填法:

将药粉填于脐中。

外覆纱布,再以医用胶布固定。

2、贴敷时间

①成人每次贴药时间为1-2天。

②具体贴敷时间,根据患者皮肤反应而定。

同时考虑患者的个人体质和耐受能力,一般以患者能够耐受为度,病人如自觉贴药处有明显不适感,可自行取下。

3、疗程

连续贴敷5次为一疗程。

连续治疗三个疗程为一个周期,疗程结束后,患者可以继续进行贴敷,以巩固或提高疗效。

(四)注意事项

1.选准穴位,注意体位;

2.局部清洁,预防不良反应;

3.认真固定,时间适宜;

4.精确配方,注意保存;

5.综合治疗,提高效果穴位敷贴疗法,充分有机结合其他各种疗法,如针刺、拔罐、刺血、艾灸及中药内服等,从而进一步提高治疗效果。

九、毫针刺法

毫针刺法是指采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。

适用于各种急、慢性疾病。

(一)适应症及选穴:

参考针灸国家标准《针灸技术操作规范》普通高等教育“十一五”国家级规划教材《针灸学》、《中医妇科学》制定。

1.痛经:

①气滞血瘀:

太冲曲泉三阴交;②寒凝血瘀:

中极三阴交地机;③湿热瘀阻:

太冲次髎中极三阴交;④气血亏虚:

气海足三里脾俞三阴交子宫。

2.崩漏:

①血热内扰:

三阴交血海隐白曲池;②气不摄血:

气海脾俞百会足三里隐白;③肾气亏虚:

肾俞关元子宫三阴交;④瘀滞胞宫:

中极气冲隐白三阴交血海膈俞

3.滞产:

①气血虚弱:

足三里三阴交复溜至阴,②气滞血瘀:

合谷三阴交独阴

4.胞衣不下:

①气虚:

关元三阴交;②血瘀:

中极合谷三阴交

5.产后腹痛:

①血虚腹痛:

关元气海膈俞足三里三阴交;②寒凝腹痛:

关元肾俞气海三阴交;③血瘀腹痛:

中极归来膈俞血海太冲

(二)禁忌症

妊娠妇女,有出血倾向者,严重心肺肝肾疾患者,皮肤有感染、溃疡、瘢痕或肿瘤的部位。

(三)物品准备

治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。

(四)操作程序

1.备齐用物,携至床旁,做好解释,取得患者配合。

2.协助患者松开衣着,按针刺部位,取合理体位。

3.选好腧穴后,先用拇指按压穴位,并询问患者有无感觉。

4.消毒进针部位后,按腧穴深浅和患者胖瘦,选取合适的毫针,同时检查针柄是否松动,针身和针尖是否弯曲或带钩,术者消毒手指。

5.根据针刺部位,选择相应进针方法,正确进针。

6.当刺入一定深度时,患者局部产生酸、麻、胀、重等感觉或向远处传导,即为“得气”。

得气后调节针感,一般留针10-20分钟。

7.在针刺及留针过程中,密切观察有无晕针、滯针等情况。

如出现意外,紧急处理。

8.起针:

一般用左手拇(食)指端按压在针孔周围皮肤处,右手持针柄慢慢捻动将针尖退至皮下,迅速拔出,随即用无菌干棉球轻压针孔片刻,防止出血。

最后检查针数,以防遗漏。

9.操作完毕,协助患者衣着,安置舒适卧位,整理床铺。

10.清理用物,归还原处。

(五)注意事项

1.患者过于饥饿,疲劳、精神过度紧张时,不宜立即进行针刺。

对身体瘦弱,气虚血亏的患者,进行针刺时手法不宜过强,并应尽量选用卧位。

2.应选择适当的体位,严格掌握进针的深度、角度,以防止事故的发生。

3.对尿潴留等患者在针刺小腹部腧穴时,应掌握适当的针刺方向、角度、深度等,以免误伤膀胱等器官出现意外的事故。

十、平衡针灸疗法

平衡针灸是全军平衡针灸治疗培训中心王文远主任经过30余年的临床研究创立的一门现代针灸学,是以中医心神调控学说和西医神经调控学说为理论基础形成的针灸与心理、生理、社会、自然相适应的整体医学调节模式。

是在传统针灸学基础上以中医阴阳整体学说为基石,通过刺激中枢神经系统在体表的特定靶点,间接地依靠病人自身的调节机制达到自我修复、自我完善、自我平衡的目的,从速缓解症状。

平衡针灸学有以下特点:

1、突出人体自身平衡;2、突出人体信息系统;3、突出单穴疗法;4、快速针刺;5、突出即时效应;6、突出针感效应;7、突出离穴不离经;8、突出穴名通俗化;9、突出安全、无副作用;10、突出临床实用性。

(一)适应症

妇科各类疼痛性疾病,术后消化不良、便秘等合并症。

(二)禁忌症

针刺点部位局部皮肤有感染、溃疡、瘢痕、肿瘤者病灶不宜针刺。

具有严重内脏疾病患者。

具有自发出血倾向的患者。

精神过于紧张,不能配合治疗的患者。

(三)物品准备

酒精溶液,针具规格直径0.32毫米,长20-40毫米毫针、棉球等。

(四)操作程序

1.核对医嘱,评估患者情况。

2.洗手、戴口罩,备齐用物,携至床旁,再次核对并做好解释。

3.针具选择 根据不同病情、针刺部位及手法,选择不同规格的针具。

针刺手法:

快进快出,三秒钟之内完成针刺过程,一般不留针,以刺激相关神经束为主。

直刺法:

垂直进针方法,针刺时针体与皮肤呈90 度直角。

针刺定位要求高,一次扎到要求的深度,针刺透皮感觉轻微。

适用于局限性、定 位性和深部疾病治疗。

斜刺法:

进针时,针体与皮肤呈15-45 度角。

较直刺广泛,灵活度大,刺激穴位较多,有利于埋针固定针体,加强刺激量。

4.术后针眼处一般不用特殊处理。

注意观察及询问病人有无明显不适。

整理物品,清洁用具,洗手。

做好记录。

(五)注意事项

1.当针刺伤血管时,病人会有烧灼痛样感觉。

起针时,要用干棉球轻压揉按针眼。

2.极个别患者畏针,或体质虚弱,如针刺手法过强,也有晕针现象。

对于晕针患者,一般予卧位,休息一下即会好转。

后附常用穴位、取穴原则及操作

1.腰痛穴(BP-HN2)

定位:

位于前额内侧动静脉分支和三叉神经的滑车上神经,前额两侧均有眶上神经分布。

取穴原则:

定位取穴,交叉取穴原则

针刺特点:

其刺以滑车上神经或左右刺以眶上神经出现的正为宜。

针刺手法:

针刺手法采用上下提插法,达到要求针感时,即可出针。

单侧腰痛为平刺手法,不提插,对重症腰痛病人疼痛未完全控制,但在不发生晕针的情况下,可以留针。

针感:

以局限性,强化性针感出现