国际产业转移理论述评.docx

《国际产业转移理论述评.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国际产业转移理论述评.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

国际产业转移理论述评

【文献号】1-351

【原文出处】浙江社会科学

【原刊地名】杭州

【原刊期号】200306

【原刊页号】45~49

【分类号】F11

【分类名】理论经济学

【复印期号】200404

【标题】国际产业转移理论述评

【作者】汪斌/赵张耀

【作者简介】汪斌,男,1951年生,浙江大学产业经济研究所所长,教授(杭州 310027)

赵张耀,男,1972年生,浙江大学经济学院硕士研究生。

(杭州 310027)

【内容提要】经济全球化进程的推进和知识经济时代的到来,赋于国际产业转移新的活力,从而对国际产业转移

的理论研究提出了挑战。

本文就国际产业转移的理论研究,从概念界定、经济动因、客体演化、在当代的新特点

和发展趋势、效应、转移模式等六个方面进行回顾和述评,并就该理论研究今后的发展趋势进行展望。

【摘要题】产业经济学

【关键词】国际产业转移/国际分工

【正文】

20世纪50~60年代以来,国际产业转移的浪潮一浪高过一浪,国内外学界对这一经济现象的研究,已著述颇

多。

进入80年代中期后,随着经济全球化进程的加快和知识经济时代的到来,国际产业转移发展到了一个新的阶

段,出现了一些新特点及趋向。

相应地,对国际产业转移的理论研究,在继承原有成果的基础上,已有所突破。

为了对这一经济现象作深入研究,笔者试图对前人的理论作一回顾和述评,并指出其研究的发展趋向。

国际产业转移很早就引起学界的关注,但在对其概念的界定上,迄今尚无统一的定义。

目前,比较认同的是

认为,国际产业转移是指产业由某些国家或地区转移到另一些国家或地区,是一种产业在空间上移动的现象。

70

年代,特别是80、90年代以来,随着国际产业结构自身的演化,以及跨国公司在全球的迅猛发展、经济全球化的

推进和知识经济时代的到来,国际产业转移发展到了一个新的阶段,出现了新的特点和趋势。

即:

(1)当前的国际

产业转移已不局限于发达国家与发展中国家之间,发达国家之间、发展中国家之间的产业转移已成为另两种需关

注的渠道。

不仅如此,国际产业转移已深入到跨国公司之间和跨国公司内部,是跨国公司在全球进行资源配置和

公司内分工的一种实现机制。

(2)产业转移已不单纯是在市场这只无形的手的调控下进行,国家、跨国公司成为影

响国际产业转移的另两股重要力量。

(3)突破了原先的把整个产业抛向他国的模式。

随着产业价值链可分解度的深

化和生产全球化时代的到来,产业转移主要采取把价值链中的低附加值环节转移到他国和在核心环节进行战略联

盟的方式。

(4)产业转移的目的,并不局限于衰退产业的转移和加速培育新的主导产业,而是更注重整个产业在全

球的优势整合以寻求全球竞争优势。

(5)除国际贸易和国际直接投资外,跨国战略联盟已成为国际产业转移的另一

种重要的实现机制。

为了反映这些新的特点和趋势,必须对现有的概念进行拓展。

一、国际产业转移的经济动因

关于引起国际产业转移的经济动因,学界主要从一国的供给条件、国家行为、经济发展水平、局部创新等方

面展开分析。

刘易斯(W.ArthurLewis)认为,引起20世纪六十年代非熟练劳动密集型产业由发达国家转移至发展中国家的

主要因素,是二次大战后发达国家人口的增长几乎为零,而工业的增长速度又前所未有引致的非熟练劳动力的不

足。

(阿瑟·刘易斯,1984)刘易斯的观点,实际上是建立在赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论基础之上。

由于当

时国际产业转移主要发生在劳动密集型产业方面,因而影响转移的因素主要是上述两类不同国家间在非熟练劳动

力丰裕程度方面的差别。

小岛清(KiyoshiKojima)在“边际产业转移论”的推论四中指出,对外直接投资应当立足于“比较成本原理

”进行判断。

应该采用先找出本国两种商品的成本比率,用来和外国的同种比率相比较这样一个“比较之比较的

公式”。

固然要把赫克歇尔—俄林的要素比率理论放在中心位置上,但是也应该把供给可能性论、地点选择论、

以及从经营学角度的研究方法等等考虑进去。

(小岛清,1987)可见,小岛清的对外直接投资和产业转移,是以

李嘉图的比较成本理论和赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论为基础的。

弗农(R.Vernon)提出的产品生命周期理论,则以产品生命周期的变化来解释产业国际转移现象。

他将产品生

命周期分为新产品、成熟产品和标准化产品三个时期,不同时期产品的特性存在很大差别。

他认为,随着产品由

新产品时期向成熟产品时期和标准化产品时期的转换,产品的特性会发生变化,将由知识技术密集型向资本或劳

动密集型转换。

相应地,在该产品生产的不同阶段,对不同生产要素的重视程度也会发生变化,从而引起该产品

的生产在要素丰裕程度不一的国家之间转移。

(R.Vernon,1966)弗农的观点,尽管仍以各国要素禀赋差异的存在为

前提,却独辟蹊径,以产品属性的变化,来解释产业的国际转移现象。

劳尔·普雷维什(RaulPrebisch)从发展中国家视角来研究产业转移现象。

他认为,发展中国家出于发展的压

力而被迫实行的用国内工业化替代大量进口工业品的进口替代战略,是产业转移发生的根源。

(劳尔·普雷维什

,1990)他的观点,借鉴了汉密尔顿、李斯特等人的贸易保护主义理论,突出了国家行为对国际产业转移的影响

。

80年代初期,邓宁在国际生产折衷理论基础上提出了国际投资发展周期理论。

在该理论中,邓宁把一国的对

外直接投资与该国的经济发展阶段联系起来。

(注:

彭继民、史月英:

“国际直接投资理论的发展与我国的对外

投资”,《宏观经济研究》2001年第2期。

)在经济发展初期,一国基本上处于国际产业单向移入阶段;随着经济

的发展和人均GDP的增加与产业结构的调整,以及企业国际竞争力的提高,该国逐渐走上国际化道路,通过对外直

接投资,改变原先国际产业的单向移入,真正加入到产业国际转移的行列国当中。

应该说,该理论为解释发展中

国家,主要是一些新兴工业化国家和地区在国际产业转移发展历程中的地位转变问题提供了一定的理论依据。

就经济发展阶段如何影响国际产业转移,卢根鑫作了进一步深入阐述。

他认为,产业贸易与产业投资促进了

技术构成相似性与价值构成相异性的重合产业的成长,而重合产业的存在是导致国际产业转移的基础。

由于价值

构成的相异性导致了重合产业绝对成本的高低落差,才使发达国家被迫调整产业结构,实施产业国际转移。

而重

合产业价值构成的相异性表现在劳动力价值上的相异,根源于两类国家之间劳动力价值决定因素的差异,取决于

各国经济发展水平的落差。

(卢根鑫,1997)

此外,威尔斯(L.T.Wells)的小规模技术理论、拉奥(SanjagaLall)的技术地方化理论、坎特韦尔(JohnA.C

antwell)和托拦惕诺(PazEstrellaTolentino)的技术创新产业升级理论,(注:

陈建南:

“发展中国家对外直

接投资理论述评”,《经济学动态》2001年第2期。

)则从局部创新的角度来解释国际产业转移现象。

这些理论,

对于解释当前一些发展中国家逐步走上国际化道路,通过对外直接投资进行国内产业的国际再转移现象有一定说

服力。

二、国际产业转移的客体演化

根据刘易斯的研究,国际产业转移真正启动于十九世纪后期工业先行国与第三世界在国际分工中地位的分化

。

这种分化,即工业国和农业国这种国际分工的初步形成,实际上发生在十九世纪的最后二十五年间。

它起因于

两个原因:

(1)交通运输条件的改善,第三世界铁路建设的兴起;

(2)第二次产业革命后,工业先行国对橡胶、铜

、石油、铝矾土等工业原材料的大量需求。

(阿瑟·刘易斯,1984)可以说,十九世纪末进行的国际产业转移,

就其客体而言,主要发生在制成品与初级产品之间。

由于受当时殖民体系的影响,产业转移主要局限于殖民地和

宗主国之间。

第二次世界大战后,随着西欧的复兴、日本的崛起,大批殖民地的独立和这些国家工业化的起步、进口替代

战略的实施,以及第三次科技革命的发生等,种种因素的影响,使得该时期的国际产业转移迅猛发展。

此时的产

业转移,已拓展至工业制成品领域,不仅在结构上逐步升级,而且结构升迁的周期明显缩短。

该时期对国际产业

转移的研究,不仅有欧美学者从发达国家的角度进行考察,更有日本学者根据日本实际,从后起国的角度展开分

析。

如,日本学者赤松要等人从日本国情出发,立足于东亚这一国际区域展开研究而形成的“雁行形态论”基本

型及其变型Ⅰ、Ⅱ,反映了国际间产业转移由消费资料产业向资本资料产业、轻工业向重工业、原材料工业向加

工、组装工业演化。

(注:

汪斌:

《国际区域产业结构分析导论——一个一般原理及其对中国的应用分析》,上

海人民出版社2001年版。

)这种结沟演进趋势,同工业先行国突破一国限制,在全球范围内进行结构调整的趋向

吻合。

国际产业转移实际上是工业先行国在全球范围内进行国内产业结构调整的一种手段。

又如,小岛清于70年代根据日本企业的对外直接投资而提出的边际产业扩张论中认为,“对外直接投资应该

从本国(投资国)已经处于或即将陷于比较劣势的产业——可称为边际产业——(这也是对方国家具有显在或潜

在比较优势的产业)依次进行。

”进一步,“边际产业的概念可以扩大,更一般地称之为边际性生产,包括边际

性产业、边际性企业、边际性部门。

”主张“对发展中国家工业的投资要按照比较成本及其变动依次进行,并从

技术差距小、容易转移的技术开始,按次序地进行转移。

”(小岛清,1987)小岛清的边际产业扩张论,不仅研

究整个产业的国际转移,而且已涉及到企业、生产工序的国际转移问题。

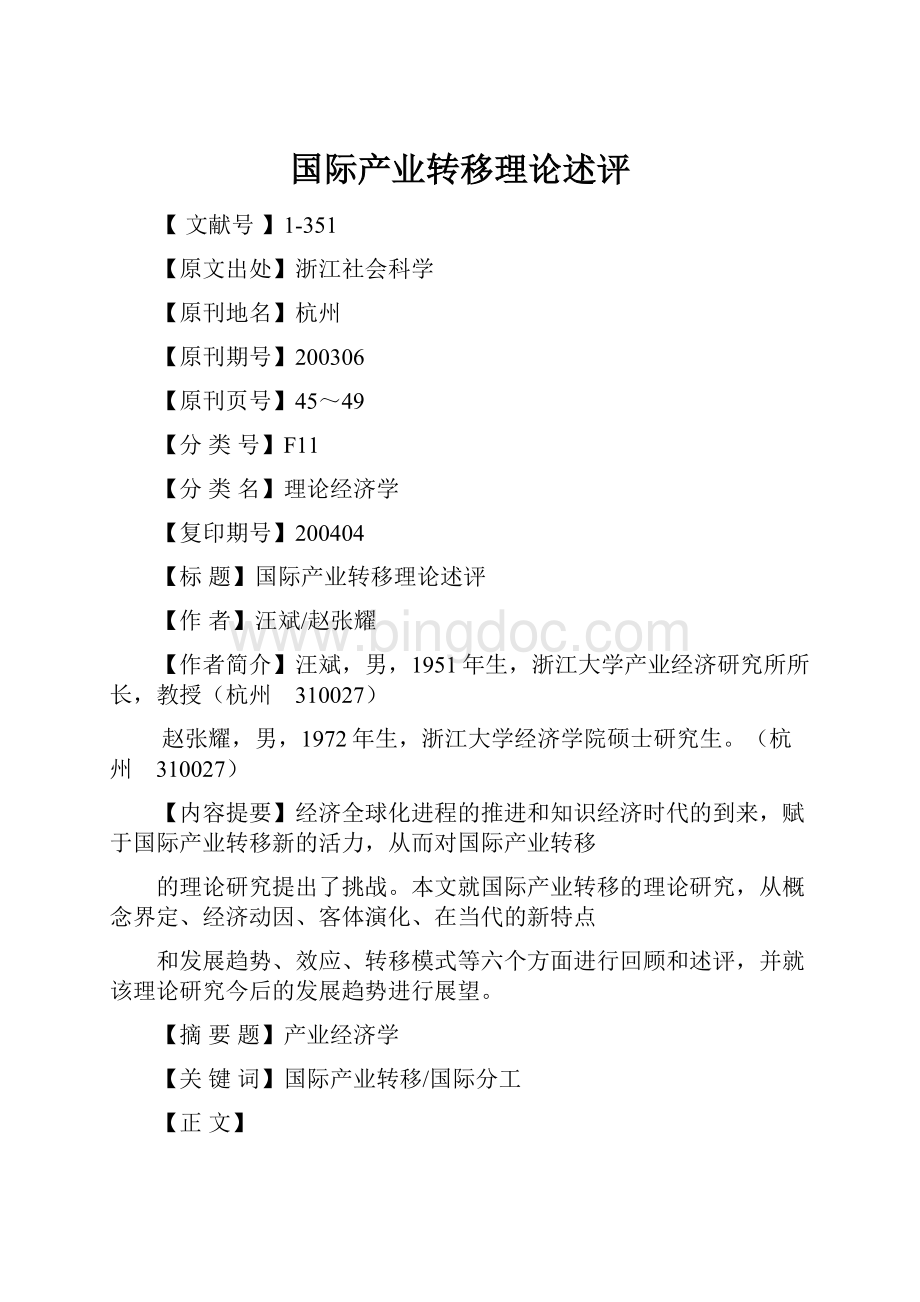

附图{图}

图一 产品生命周期理论的拓展模型

Z·A·Tan在弗农的产品生命周期理论基础上,进一步使之动态化和系统化。

如图一所示,Z·A·Tan将产品

分为高、中、低三个档次,并将对应的市场结构分为直接出口(DS)、中间产品出口和当地组装(IL)、当地生产(L

P)三种。

对于高档产品而言,对应的市场结构以DS为主,IL为辅;中档产品则以IL和LP为主,辅之以DS;低档产

品则以LP为主。

随着时间的推移,上述框架基本保持不变,唯一变化的是随着产品生命周期的演化,高、中、低

档产品系列中所包含的产品内容的变化。

新的产品不断充实到高档产品系列中,与此同时,高、中档产品系列中

的一部分降级并充实到中、低档产品系列中去。

(Z·A·Tan,2002)与上述模型相对应,就国际产业转移而言,外

国直接投资者将高档产品的生产主要放在本国进行,辅之以中间产品出口和国外组装;就中档产品而言,产品在

国外组装的同时,生产也逐步向国外转移;低档产品的生产则完全转移至国外进行。

Z·A·Tan的产品生命周期理

论,实际上是从产品系列的角度来解释产业内的国际转移现象。

三、当代国际产业转移的新特点和发展趋势

随着经济全球化的深化发展和知识经济时代的到来,国际产业转移出现了一些新的特点和发展趋势,对此,

学者们从不同的角度进行分析。

在当代,国际产业转移的客体,即产业本身,无论在广度上还是深度上,都进一步拓展。

钟阳胜认为,目前

,世界产业转移呈现如下历史趋势:

一是把前几次产业革命发展起来的以传统机械技术为基础的劳动密集型或资

源密集型产业从中等发达国家转移到发展中国家;二是发达国家把一部分以现代技术为基础的技术密集型的重化

工业,如钢铁、石油、化工等,转移到经济基础相对较好的发展中国家;三是当代最发达国家,如美国和日本等

,把一部分以高技术为基础的下游产业,如电子产品的组装业等转移到发展中国家;四是发达国家之间,由于共

同开发高新技术和扩大国际贸易的需要,互相之间进行水平产业合作,以转移相对较弱的产业环节,形成比较优

势,促进专业分工和合作。

(钟胜阳,1997)与80年代前相比,当前正在进行的国际产业转移,除了在产业结构

上逐步升级这一发展趋势外,还在以下二个方面突现其特殊性。

(1)贸易、投资的全球化正在被生产的全球化所取

代,各国之间在生产上的联系和相互依赖达到前所未有的程度,产业转移已深入到生产过程中的工序和工艺间。

陈凤英指出,本次产业转移呈现出在一些产业整体转移的同时,同一产业的上中下游分离的特征,即母公司控制

核心技术,国外分公司进行中下游生产。

(陈凤英,2001)美国学者PeterGourevitch等人通过对计算机硬盘驱

动器各个工序在全球布点状况的分析,从实证的角度论证了生产的全球化和各国在各个工序之间分工的存在。

(P

eterGourevitch,2000)这一实证研究,实际上也从侧面、间接论证了工序之间的国际转移的存在。

(2)产业转移

已由生产领域拓展至研发、服务领域。

研发作为一个独立的工序,从生产中分离出来,已成为一种发展趋势。

而

生产的全球化,各国在各个工序之间分工格局的形成,则进一步推进了研发这一工序在国际范围内的转移。

与生

产领域的国际转移相比较,研发的国际转移有其特殊性。

美国学者WalterKuemmerle根据研发领域国际直接投资

的不同动机,将其分为两类,即HBA(home-base-augmenting,技术寻求型)和HBE(home-base-exploiting,技

术应用型)。

他通过对五个国家的32个医药或电子行业大型跨国公司的调查(这些公司总共拥有238个实验室,其

中,156个位于母国之外)发现,尽管研发渐趋全球化,但从目前研发的国际转移来看,研发的国际区域化现象比

较明显。

就HBA而言,主要分布在北美、西欧、日本这三大区域内。

与HBA相较,HBE则有所扩散。

(WalterKuemm

erle,1999)同样的结果也出现在MaximilianvonZedtwitz等人的研究当中。

(MaximilianvonZedtwitz等,20

02)此外,尽管国际服务贸易及在服务业中的国际直接投资迅猛发展,服务业正处于全球调整过程中,但由于服

务业涉及的行业较多,加上统计数据难以取得,目前对服务业的国际转移问题的研究仅限于初步的理论探讨阶段

。

一些学者认为,随着国际环境的变化及产业转移客体本身的演化,国际产业转移的方式也发生了变化。

陈凤

英认为,当代全球产业转移主要有两种方式:

一是在发达国家间通过相互投资、企业兼并或联合研发来拓展市场

,更新技术,实现技术与资本密集型产业的升级。

二是以直接投资或并购方式,把劳动和资源密集型产业转移到

发展中国家。

(陈凤英,2001)刘辉煌等人则认为,当前国际产业转移方式渐趋多样化,表现在:

(1)国际产业转

移已突破原来单一的直接投资和单一股权安排,逐步形成了独资、合资、收购、兼并和非股权安排等多样化投资

和产业转移方式并举的格局;

(2)国际间接投资呈迅速增长态势。

在国际产业转移中,通过间接投资方式实现的产

业转移迅速增长,并逐步接近直接投资方式;(3)通过证券投资方式实现的国际产业转移增长迅速;(4)跨越国境

的企业间收购和兼并迅速发展,并日益成为国际投资和产业转移的重要方式。

(刘辉煌等,1999)

四、国际产业转移的效应

对国际产业转移的效应,大部分学者主要从国家层面展开分析,另有一些学者则从产业组织的角度进行探讨

。

对发展中国家而言,国际产业转移对其经济的影响,尚难定论。

卢根鑫认为,国际产业转移对发展中国家的

影响,既有积极的一面,也有消极的一面。

就其推动发展中国家经济发展而言,表现在五个方面:

要素转移效应

、结构成长效应、引起就业结构的变化、提高社会平均资本的有机构成、加速国民生产总值的提高。

另一方面,

由于存在以下五个方面的固有属性,国际产业转移则阻碍了发展中国家赶上和超过发达国家的经济发展目标:

要

素转移中的固有级差、产业结构成长过程中的固有产业级差、就业结构变化中的不平等收入分配,社会平均资本

有机构成的固有级差、产业转移引起的价值盈余增长的非均衡倾向。

(卢根鑫,1994)

到目前为止,尽管一些发达国家突破国别限制,利用国际产业转移来调整国内产业结构,但国际产业转移对

这些国家的影响到底如何,理论界意见不一。

由于在当代,跨国公司已成为国际产业转移的主体,国际产业转移

实际上是跨国公司国际直接投资发展的结果。

因而,国际产业转移是否会导致发达国家产业空心化,与跨国公司

的国际直接投资行为密切相关。

在这方面,不同的学者提出了不同的观点。

张弛认为,由于跨国公司的国际直接

投资和海外生产能给母国带来成本效应、结构效应、出口效应,因而,其不仅不会对母国原有生产造成冲击,反

而会促进后者的发展。

(张弛,1993)潘未名认为,跨国公司的海外生产是否会影响母国制造业的发展,取决于

跨国公司国际分工方式及其经营战略模式。

在当代,随着跨国公司国际分工方式由垂直型向混合型和水平型的发

展,以及其经营战略由囿于民族经济和母国利益的“多国国内战略”向服务于全球范围内公司利润最大化的“无

国境战略”的转变,跨国公司的海外生产对母国制造业的国际竞争力产生了不利影响,从而对母国的“产业空心

化”起到了推动作用。

(潘未名,1994)

在我国,相当多的产业存在“过度竞争”、“过度进入”、“多余生产能力”等问题,对于这些存在的问题

,经济学界主要从“结构—行为—绩效”,即SCP的理论框架出发,把此解释为市场结构不合理所造成的。

但在解

释不合理的市场结构形成的因素方面,各方意见并不一致。

贺俊等人遵循演化经济学“需求、技术机会和创新收

益内部化能力—创新行为—市场结构”的分析思路,参照我国家电业的发展历程,对我国这一行业的市场结构变

迁给以一个新的角度的解释。

他们认为,由于我国家电企业和产业的发展轨迹自然刻有“赶超”和“国际产业转

移”的烙印,从而使得我国家电企业的技术机会和创新收益内部化能力有限,创新的动机不强,正是这一原因,

部分地造成了我国家电业不合理的市场结构的存在,并进而影响我国家电企业在市场中的竞争行为,使得我国家

电行业进入全行业的微利状态。

(贺俊,2002)

五、对不同产业转移模式的评价

谭介辉认为,顺梯度型国际产业转移模式,由于产业转移过程中的固有级差的存在,落后国永远处于落后状

态。

对发展中国家而言,要真正利用“后发优势”,实现“赶超战略”,就必须打破国际产业转移中作为发达国

家相对落后技术被动接受者的状态,发展以“逆梯度”型为主的对外直接投资,主动获取高新技术,促使国内产

业的发展。

(谭介辉,1998)目前,一些发展中国家,特别是一些新兴工业化国家纷纷在发达国家设立研发机构

,部分正是处于这一目的。

张洪增就自由竞争的、自发型的发达资本主义国家的产业结构成长模式与市场垄断式的、移植型的后发资本

主义产业结构成长模式作了比较,认为移植型模式由于受到垄断力量的直接影响,其产业成长的步伐大大加快,

一些产业能一步跨越幼稚阶段而进入成熟阶段,尤其是一些产业由于受到政府和超级财团实施的优惠的保护和培

植政策的倾斜,得到了无忧无虑的发展。

但同时,这一模式也存在四大缺陷,即:

产业成长基本依赖于国际产业

转移、外部政策力量功过各半、缺乏生产要素的全面发展、具有产业同构性。

(张洪增,1999)移植型的后发资

本主义产业结构成长模式,既有后发优势,又存在后发劣势。

当前,在产业转移过程中,出现了一种产业“集群式”转移现象,即一些有着产业联系的上下游生产企业“

一窝蜂”地相继由一国某一地区转移至另一国某一地区。

这种产业转移模式,尽管在短期内促进了产业移入地区

的经济发展,但就长期而言,其弊端不容忽视,主要表现在:

对当地相关产业前向、后向关联效应差,与当地企

业的交流较少,对当地的技术溢出效应和学习效应不明显。

实际上,通过这种方式转移过来的企业,由于并未真

正嵌入或根植于当地,具有较大的流动性,因而,一旦当地的区位条件发生变化,这些企业又会整体性迁移,可

能会造成当地产业的空心化。

(郑胜利,2002)目前,一些台资企业从珠三角向长三角的转移现象,以及由此对

珠三角部分地区发展的影响,已说明了这一问题。

六、国际产业转移理论研究的发展趋势

随着国际产业转移本身的演化,理论界对该领域的研究呈现出如下趋势:

(1)研究视角的多样化。

传统的国际

产业转移理论,以国与国之间的整个产业的转移为分析基点,侧重于研究发达国家向发展中国家的产业转移现象

。

当前的研究已突破这一局限,从全球视角,以产业链为纽带,来分析各个工序在全球的布局及各国在国际分工

中的地位问题,研究的是多国间在工序上的转移问题。

不仅研究发达国家向发展中国家的产业转移,而且分析发

达国家之间、发展中国家之间、以及发展中国家向发达国家的产业逆向转移问题。

更进一步,对国际产业转移的

研究,已突破国别的限制,以国际区域、跨国公司、一国内部某一地区(地区集群的整体性国际转移问题研究)

等为单位展开研究。

(2)研究内容的扩展。

由对生产领域的转移问题研究,拓展至对研发和服务领域的转移问题的

研究。

(3)研究方法的拓展。

传统的研究主要采用对国别统计资料进行统计分析的方法,随着研究视角的多样化和

研究内容的扩展,从跨国公司层面展开的大面积的抽样调查和对具体案例进行跟踪调查研究的方法,正被一些学

者所采用。

【参考文献】

1.卢根鑫:

“试论国际产业转移的经济动因及其效应”,《学术季刊》1994第4期。

2.钟胜阳:

“跨世纪国际投资与外资政策新变化”,《华南师范大学学报(社科版)》1997第1期。

3.(美)阿瑟·刘易斯:

《国际经济秩序的演变》,商务印书馆1984年版。

4.(日)小岛清:

《对外贸易论》,南开大学出版社1987年版。

5.(阿根廷)劳尔·普雷维什:

《外围资本主义:

危机与改造》,商务印书馆1990年版。

6.卢根鑫:

《国际产业转移论》,上海人民出版社1997年版。

7.李海舰、聂辉华,“全球化时代的企业运行——从脑体合一走向脑体分离”,《中国工业经济》2002第12

期。

8.贝毅、曲连刚,“知识经济与全球经济一体化——兼论知识经济条件下国际产业转移的新特点”,《世界

经济与政治》1998第8期。

9.陈凤英:

“21世纪初期世界产业结构调整趋势”,《中国党政干部论坛》2001年第5期。

10.刘辉煌、杨胜刚、张亚斌、熊正德:

“国际产业转移的新趋向与中国产业结构的调整”,《求索》1999第

1期。

11.张弛:

“论跨国公司的海外生产与母国的产业空心化”,《世界经济文汇》1993年第5期。

12.潘未名:

“跨国公司的海外生产对母国产业空心化的影响”,《国际贸易问题》1994第12期。

13.贺俊、毛科君:

“国际间产业转移对产业组织的影响—以家用电器业为例”,《经济纵横》2002第6期。

14.谭介辉:

“从被动接收到主动获取——论国际产业转移中我国产业发展战略的转变”,《世界经济研究》

1998第6期。

15.张洪增:

“论移植型产业成长模式及其缺陷——兼论对我国产业成长模式的借鉴”,《中共浙江省委党校

学报》1999年第3期。

16.郑胜利:

“复制群居链—台商在大陆投资的集群特征分析”,《经济评论》2002年第5期。

17.MaximilianvonZedtwitzandOliverGassmann(2002),MarketversustechnologydriveinR&Dint

ernationalization:

fourdifferentpatternsofmanagingresearchanddevelopment,ResearchPolicy,31.

18.PeterGourevitch,RogerBohnandDavidMckendrick(2000),GlobalizationofProd