高考一轮复习一轮复习语言表达连贯专项练习高考调研衡水中学.docx

《高考一轮复习一轮复习语言表达连贯专项练习高考调研衡水中学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考一轮复习一轮复习语言表达连贯专项练习高考调研衡水中学.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考一轮复习一轮复习语言表达连贯专项练习高考调研衡水中学

2018高考一轮复习语言表达连贯专项

[时间:

60分钟 总分:

48分]

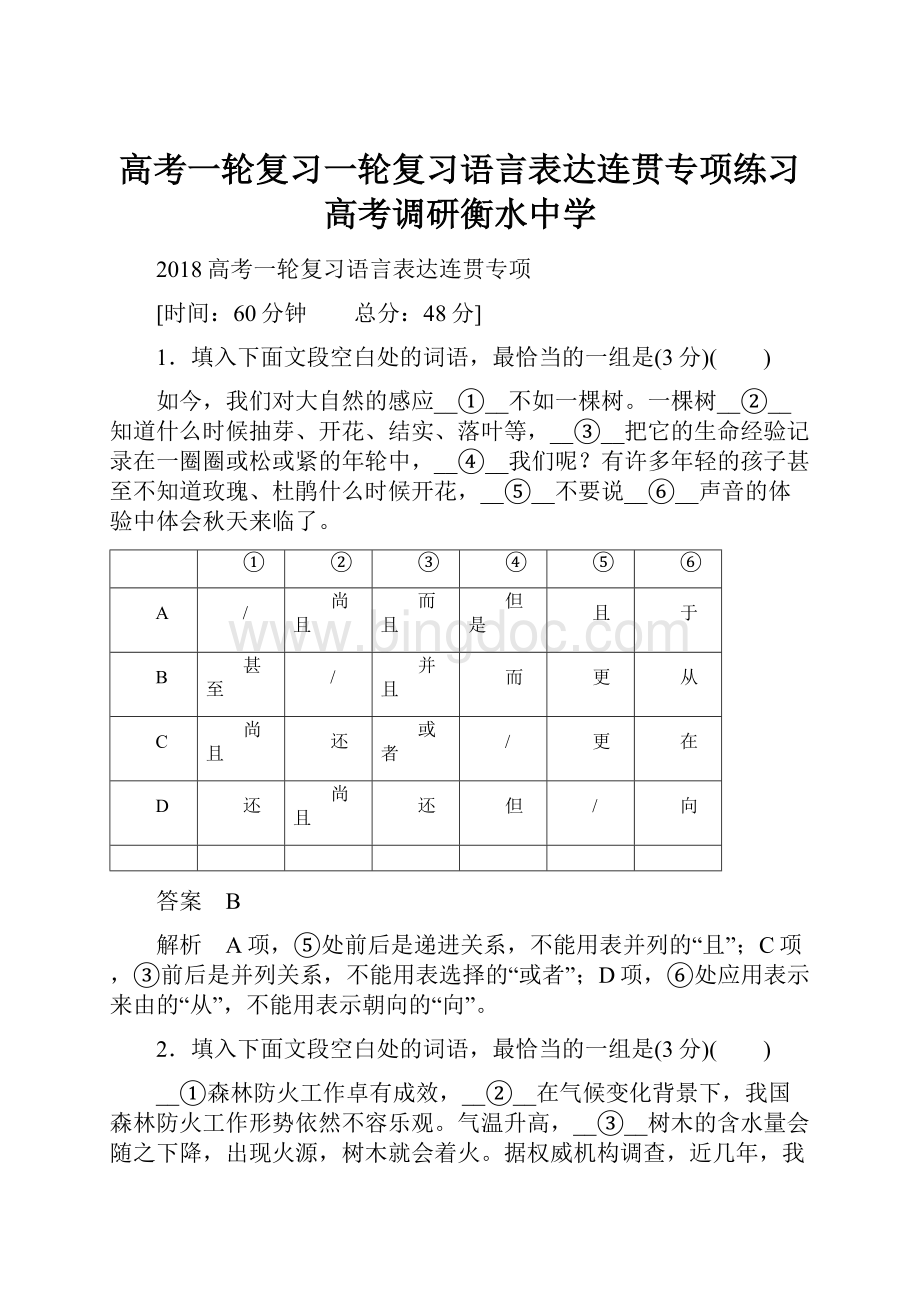

1.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

如今,我们对大自然的感应__①__不如一棵树。

一棵树__②__知道什么时候抽芽、开花、结实、落叶等,__③__把它的生命经验记录在一圈圈或松或紧的年轮中,__④__我们呢?

有许多年轻的孩子甚至不知道玫瑰、杜鹃什么时候开花,__⑤__不要说__⑥__声音的体验中体会秋天来临了。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

/

尚且

而且

但是

且

于

B

甚至

/

并且

而

更

从

C

尚且

还

或者

/

更

在

D

还

尚且

还

但

/

向

答案 B

解析 A项,⑤处前后是递进关系,不能用表并列的“且”;C项,③前后是并列关系,不能用表选择的“或者”;D项,⑥处应用表示来由的“从”,不能用表示朝向的“向”。

2.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

__①森林防火工作卓有成效,__②__在气候变化背景下,我国森林防火工作形势依然不容乐观。

气温升高,__③__树木的含水量会随之下降,出现火源,树木就会着火。

据权威机构调查,近几年,我国森林火灾发生的次数__④__有所下降,__⑤__每年依然发生上千起火灾,给森林资源造成的损失依然不容小觑。

我国森林资源已经进入到了快速发展阶段,这为我国生态社会的建设提供了坚实的基础,__⑥__这期间出现了比较严重的森林火灾,无疑对生态社会的建设是一种重创。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

/

由于

因而

即使

可是

既然

B

尽管

但是

/

虽然

但是

如果

C

固然

不过

并且

即使

/

只要

D

纵然

可是

反而

不是

而是

/

答案 B

解析 第一句中的“卓有成效”与“不容乐观”构成转折关系,所以①②两处填“尽管……但是……”最为恰当;“固然……不过……”属于弱转,而“纵然……可是……”一般不搭配,且“纵然”表假设。

第二句中的“气温升高”与“树木的含水量会随之下降”构成承接关系,其间可不加关联词语;第三句中的“有所下降”与“每年依然发生上千起火灾”构成转折关系,所以③④两处填“虽然……但是……”最恰当;第四句中的“出现了比较严重的森林火灾”与“对生态社会的建设是一种重创”存在假设的原因与结果之间的关系。

3.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

陶行知在创办晓庄师范学校的时候,人们并没有把他作为功勋卓著的教育家来看待,__①__后人站在社会发展视角加以审视,__②__赋予他“人民教育家”的无上荣誉。

张伯苓先生创办南开中学,将职业技能的培养引入中学,在当时__③__不被人们认可,__④__被嘲讽说他做的都是“不能登大雅之堂”的事情。

__⑤__,教育家就是__⑥__有了自己的教育主张,践行着自己的选择,最终被社会所认可。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

/

从而

因为

所以

当然

只要

B

但是

所以

不是

而是

因此

/

C

而是

/

不仅

甚至

然而

因为

D

即使

因而

/

并且

那么

如果

答案 C

解析 语段共三句话。

前两句举例表述教育家在创办教育之时,其观念和实践不被认可的处境,后一句提出这些教育家最终就是因其观念和实践被认可,前后之间构成转折关系。

另外,第一句中的“并没有把他作为功勋卓著的教育家来看待”与“赋予他‘人民教育家’的无上荣誉”,前者否定,后者肯定,属两种相反处境之间的并列关系;“后人站在社会发展视角加以审视”与“赋予他‘人民教育家’的无上荣誉”属承接关系,其间可不加关联词语。

第二句中的“不被人们认可”与“被嘲讽”存在递进关系。

第三句中的“有了自己的教育主张”“践行着自己的选择”与其后的“最终被社会所认可”构成因果关系。

4.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

读书__①__靠几分钟的热度就能完成的,__②__应该是一种长期坚持的行为。

参与读书活动无可厚非,也便于结交更多爱好读书的朋友,__③__出现读书娱乐化、狂欢化的倾向,就值得警惕了。

__④__真正的读书人不会太在意读书的形式,__⑤__遇到一本好书,__⑥__何时何地,都会品读,在他们看来,天天都是“读书日”。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

不仅

还

若

因为

/

尽管

B

不必

就

/

即使

如果

无论

C

并非

/

可

因此

只有

尽管

D

不是

而

但

/

只要

无论

答案 D

解析 语段共三句话。

第①空和第②空所在的两个分句之间,是一种正反并列关系,否定前一种,肯定后一种,选“不是……而……”最恰当。

第③空所在句子与前面“参与读书活动……的朋友”的内容构成转折关系,所以选“但”比较恰当。

第④空所在的句子提出真正的读书人不会太在意读书的形式,与前一句所提到的“读书娱乐化、狂欢化的倾向”是正反两种读书的行为,构成并列关系,其间可不加关联词语。

“真正的读书人”的行为,与前面的内容构不成因果关系,所以不能填“因为”“因此”,“真正的读书人”的行为也不是假设出来的,所以不能填“即使”。

第⑤空“遇到一本好书”是“品读”的充分条件,所以第⑤空填“只要”。

第⑥空“何时何地”与后文是一种绝对的无条件关系,所以填“无论”。

5.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

完整地保护历史建筑,__①__呼吁容易,批评也不难,__②__要真的落实下来,并不是口头说说那样简单,这需要真金白银地砸进去。

__③__,完整地保护,__④__是人们的理想,__⑤__也只能是理想,这样的理想,很难完整地照进现实。

在历史文化遗产的保护上,人们需要理想,__⑥__需要理性。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

不仅

虽然

然而

如果

就

/

B

/

倘若

所以

尽管

但

更

C

不只

即使

不过

因为

/

又

D

由于

尽管

其实

/

则

也

答案 B

解析 第①空后面的“呼吁容易”与“批评也不难”不是递进关系,所以不能填“不仅”“不只”,也不是因果关系,所以不能填“由于”。

又因为后面有一个“也”字,表示是并列关系,所以第①空可不填。

第②空所在的句子“要真的落实下来”与“并不是口头说说那样简单”构成假设和结果之间的关系,只能选“倘若”,选“虽然”“即使”“尽管”都不合适。

第③空,“完整地保护……只能是理想”是由前文推测出来的,因此③空填“所以”。

后面“(完整地保护)是人们的理想”和“……也只能是理想”之间是转折关系,所以第④和第⑤空选“尽管……但……”。

最后两句中的“人们需要理想”与“需要理性”构成递进关系,所以第⑥空填“更”。

6.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

面对有可能出现的大洪水,__①__让三峡可包管一切,__②__让它主要保荆江安全?

专家认为,荆江的行洪流量不能够减小得太多,要让堤防经受些考验,__③__便于发现隐患并即时修补。

__④__出的问题较大,__⑤__在三峡保护之下也翻不了天。

只有这样,__⑥__能保证大洪水的时候,堤防不出现大问题。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

既

也

/

不管

只要

就

B

是

还是

才

即使

/

才

C

不但

而且

以

/

那么

就

D

/

还是

才

如果

因为

所以

答案 B

解析 ①②处的关联词语要根据后文来确定,后文说的是三峡和荆江的关系,所以①②处是选择关系,且是问句,排除A、C两项。

③处关联“让堤防经受些考验”和“发现隐患并即时修补”,两者是条件关系。

④处照应后文的“也翻不了天”,应选“即使”。

⑤不需要关联词语。

⑥总结前文,照应“只有”,是条件关系,排除A、C、D三项。

7.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是(3分)( )

寻常百姓家几无家训,__①__家家户户都有家教。

__②__家训的意义从来不只是光读、光识记一般的肤浅,__③__在铭记的基础上渗透入家教的点滴中。

读完《看见传承》,会让我有这样一种反思:

__④__他日为人父母,又该如何养育下一代?

无论是圣人__⑤__凡人,都离不开“规矩”二字,__⑥__如何立规、如何行为?

①

②

③

④

⑤

⑥

A

不过

因为

也要

/

还是

又

B

然而

尽管

还是

一旦

/

那么

C

但

/

而是

如果

还是

那么

D

/

当然

还要

即使

或是

又

答案 C

解析 ①处承前文而来,“几无”“都有”构成转折关系;②处不需要关联词语;③对应前文的“不只是”,可据此排除B项。

④处属“一致假设”的,只能选“如果”。

⑤与前文“无论是”照应,表示条件不同而结果不变的假设,选“还是”,可排除B、D两项。

⑥处应是顺应上文引出的结果,排除A、D两项。

8.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是( )

在明清以前,关于霾的记载,__①__也不少见,__②__频率并不高。

而进入明清两代后,“霾”字在史书和各类时人的记载中都出现得较为频繁。

__③__,明清处于人口膨胀的时代,人口增加,且工商业发达,__④__导致城市规模扩大。

__⑤__,环境开始恶化,霾灾__⑥__频繁出现了。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

不仅

而且

所以

从而

这样

自然

B

虽然

却

因此

又

那么

也

C

尽管

但

因为

/

这么一来

也就

D

/

然而

由于

进而

一旦

就

答案 C

解析 ①句和②句是转折关系,排除A项;③句及后面的句子是对前句原因的阐述,不能用表示结果的词语,排除A、B两项。

④句前可以用表示递进的,也可以不添加;⑤句表示结果,排除D项。

9.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一项是(3分)( )

人终究是个经验的动物,________。

如果只生活在天气预报的数字上,你永远也不会懂得零下17度的寒冷到底有多冷。

一旦被来自外部的意见操控,你就会错过很多。

比如,依靠天气预报了解气候过生活的人,可能永远也不会知道,这场寒冷过去后,什么时候小草才会发芽,什么时候燕子要飞回来…

A.既需要听别人说,又需要自己的亲身感受

B.除了自己去亲身感受,还需要听别人说

C.听人说得再多,也不如自己的亲身感受

D.不需要听别人说,而是要靠自己去亲身感受

答案 C

解析 整个语段强调人亲身感受的重要性,故排除B项;亲身感受与“听别人说”不能构成并列关系,故排除A项;文意并无“不需要听别人说”的意思,故排除D项。

10.填入下面一段文字横线处的语句,最恰当的一句是(3分)( )

词语的含义总是不断流变的。

例如在过去这些年发展迅猛的城市化过程中,“钉子户”一词似乎逐渐脱离“刁民”的范畴,演变成“顽强抗争者”“私人权利坚定主张者”的象征。

________“钉子”们越来越理直气壮,而“锤子”们却越来越失去主动。

A.所以钉子户的坚守,得到了实实在在的利益,也改变了自身的社会地位。

B.因而这种不正常的现象应该引起包括钉子户在内的社会成员的深度思考。

C.从这个意义上看,媒体称呼谁是钉子户,那差不多等于表扬他是勇士了。

D.不过,城市化发展是符合多数者的利益,而不能因为钉子户而受到影响。

答案 C

解析 根据文意,“钉子户”的语意发生了变化,从原来的“刁民”演变成“顽强抗争者”,从一个负面的形象到现在正面的形象,所以现在“钉子户”这个词是对人的一种肯定的称呼,因此C项衔接更紧密。

11.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

有几位年轻人来到乡村,看到广袤乡野与田园风光,不禁陶醉其中,纷纷感叹真美。

但是旁边田间一位劳作的老者说道:

你们要是在这里生活,可能就不会感到都是美了。

这个故事,启迪我们任何时候都不要忘了多从别人的角度想问题。

对于各级干部来说,就是________。

A.不仅要有“万家忧乐到心头”的胸襟眼界,更要有“四面湖山归眼底”的平民视角与百姓情怀

B.既要有“四面湖山归眼底”的平民视角与百姓情怀,也要有“万家忧乐到心头”的胸襟眼界

C.不仅要有“四面湖山归眼底”的胸襟眼界,更要有“万家忧乐到心头”的平民视角与百姓情怀

D.既要有“万家忧乐到心头”的平民视角与百姓情怀,更要有“四面湖山归眼底”的胸襟眼界

答案 C

解析 横线处化用岳阳楼名联“四面湖山归眼底,万家忧乐到心头”,说明干部应该真正关心百姓、忧怀天下。

根据上下联的顺序来看,可先排除A、D两项;再从复句关系的表达效果来看,应该选用递进关系而非并列关系,故可排除B项;再从“胸襟眼界”与“平民视角与百姓情怀”的逻辑顺序看,答案应该选C项。

12.依次填入下面文段空白处的内容,最恰当的一组是( )

时常想起鲁迅,想起胡适,想起钱穆——一个已经逝去的铁三角。

他们与时代一同呼吸,以独立的姿态成为了30年代中国知识界的柱梁;如今,正凝视着这个轻佻的当下,沉默不语。

我们是喋喋不休地重复梁实秋的雅舍、________、________,还是老老实实地告诉我们的学生,我们曾经有过________、________与钱穆的严谨学业?

A.周作人的平和 林语堂的幽默 鲁迅的自由思想 胡适的社会批判

B.周作人的苦茶 林语堂的菜谱 鲁迅的社会批判 胡适的自由思想

C.林语堂的幽默 周作人的平和 胡适的思想自由 鲁迅的社会批判

D.林语堂的菜谱 周作人的苦茶 鲁迅的思想自由 胡适的社会批判

答案 B

解析 此题考查语意的连贯和句式的选用。

从前后文的呼应看,排除C项;从短语的结构看,与“严谨学业”结构一致的应为“社会批判”和“自由思想”,可排除D项;从内容上看,与“雅舍”相应的是“苦茶”和“菜谱”,而“平和”和“幽默”是作家的风格,故排除A项。

13.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

多元共生是中国文化的显著特点。

________。

________,________。

________,________。

①我们过去讲中国文化,一般都讲黄河文化,以黄河文化为基准

②就中国文化的发生来说,它是多元的,具体可以说有黄河文化和长江文化不同的两源

③但长江文化为我们提供了不同于黄河文化的范例

④甚至长江上游、中游和下游所呈现的文化面貌也是不同的

⑤因而黄土地文化、农耕文化、内陆文化、写实主义文化等等,成为人们概括中国文化的常用语言

A.①⑤③④② B.②①⑤③④

C.②⑤①③④D.①③④②⑤

答案 B

解析 根据标点判断第一句应该是总括句,所以应是②。

后面四句应是两句解释“黄河文化”两句解释“长江文化”,根据“因而”判断⑤承接①,根据“长江上游、中游和下游”“也是不同的”判断④承接③。

14.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。

”李白对古蜀国起源的描绘,引得历朝历代专家、学者不懈地探究考证。

________

①这个谜团一直环绕着这片天空。

②凝视三星堆那尊青铜铸像,蚕丛那大大的耳朵,抿着的嘴巴,鼓鼓的突出的眼睛,自信的神情闪烁出几千年前的光焰。

③据《明一统志》记载,瞿上城在双流县东18里,蚕丛氏所都。

④刘琳教授在他撰写的《华阳国志》注释中认为:

瞿上城在今新津县与双流县交界的牧马山蚕丛祠九倒拐一带。

⑤《华阳国志》载:

“周失纲纪,蜀先称王。

有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王……后有王曰杜宇,教人务农,一号杜主。

时朱提有梁氏女利,游江源,宇悦之,纳以为妃。

移自郫邑,或治瞿上。

”

⑥是谁开启的天府之国?

哪里是古蜀农耕文化之源?

A.②①⑥⑤③④B.⑥①②⑤③④

C.⑤③④⑥②①D.③④⑥①②⑤

答案 B

解析 ⑥紧扣前句“古蜀国起源”,①的“这个谜团”即指⑥中的两个问题,故⑥在前,①紧随其后。

②为过渡句,③承接⑤的“瞿上”,④为今人的观点,故后一层的顺序为⑤③④。

故应选B项。

15.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是(3分)( )

自宋元至明清,清明节除了要祭扫家墓,还要在门楣、窗户上插上柳条。

________,________。

________,________,________,________。

①达到人丁兴旺、身体健康的目的

②于是在郊游踏青时

③它便成了人类文化中生命力的象征

④人们企盼将这种生命力转移到自家门庭和家庭成员身上

⑤不会忘记顺便折一些柳条回来

⑥由于柳树最先送来春的消息并且具有旺盛的生殖力

A.⑥③④①②⑤B.②⑤①④⑥③

C.②④⑥③①⑤D.⑥④②⑤③①

答案 A

解析 本题考查语言的衔接连贯能力。

回答此类题目首先要通读题干,横线处所填内容应是说明清明节“在门楣、窗户上插上柳条”的原因,联系⑥句句首“由于”一词,可知⑥句应在句首引出下文,③句中“它”是指“生殖力”,这种“生殖力”是生命力的象征,④句中“这种生命力”承接③句,①句紧承④句,写折柳的目的,②⑤是收尾,指出于是人们踏青时不忘折柳。

得出答案为⑥③④①②⑤。

16.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是(3分)( )

中国人吃早饭的习惯,始于两千多年前的汉代。

此后,华夏大部分地区,大都实行早午晚三餐制,利于生活也利于生产。

________。

________,________,________。

________,________,一样样精致的茶点,被一双双灵巧的手赋予生命。

一日之计在于晨,在“民以食为天”的传统中国,早餐早已成为一种特有的文化载体了。

①在广州,早餐享受的就是过程,师傅为准备一份点心可能需要忙碌整整3个小时

②现代城市里,早餐的首要需求就是简单快捷

③天津人最懂得这一点

④不是所有早餐都以快取胜

⑤尽管一日三餐,几乎成为人类共同的饮食制度,同样的饭食在中国,却变幻出不同的生活节奏,塑造出各异的人生感受

⑥煎饼果子,外柔内脆,鲜香兼备,享受它只需要两分钟

A.②③⑥④⑤① B.⑤②③⑥④①

C.⑤①②⑥③④D.②④⑥③①⑤

答案 B

解析 语段的整体结构为“总—分—总”式,由古到今,分说部分先说“简单快捷”,再说“享受过程”;另外,要注意前后衔接和照应。