学年湘教版高中地理必修一学案22含答案解析.docx

《学年湘教版高中地理必修一学案22含答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年湘教版高中地理必修一学案22含答案解析.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年湘教版高中地理必修一学案22含答案解析

课堂互动与探究

抓要点

知识详解

知识点一 地质作用

按照其能量来源的不同,可将地质作用分为内力作用和外力作用。

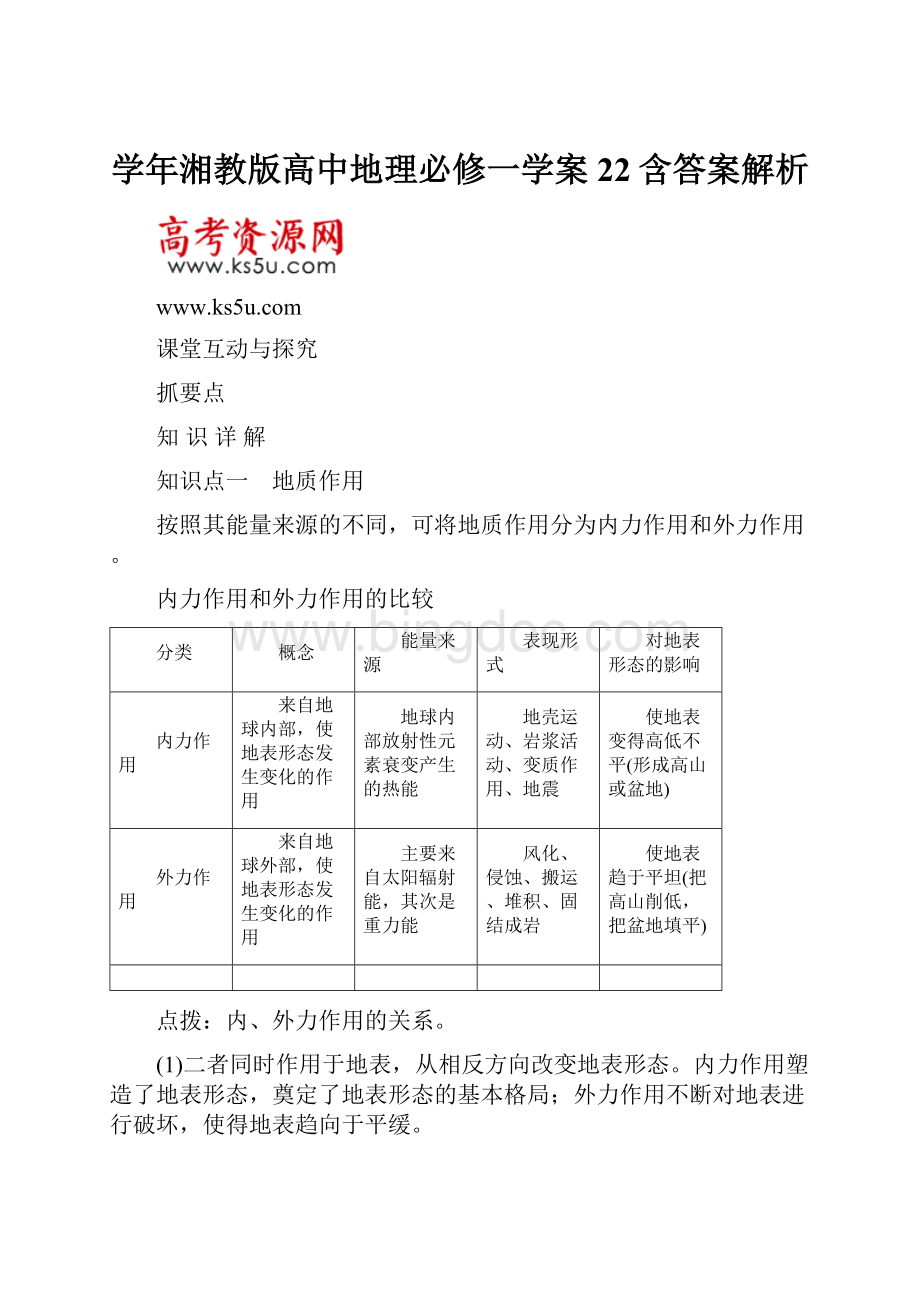

内力作用和外力作用的比较

分类

概念

能量来源

表现形式

对地表形态的影响

内力作用

来自地球内部,使地表形态发生变化的作用

地球内部放射性元素衰变产生的热能

地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震

使地表变得高低不平(形成高山或盆地)

外力作用

来自地球外部,使地表形态发生变化的作用

主要来自太阳辐射能,其次是重力能

风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩

使地表趋于平坦(把高山削低,把盆地填平)

点拨:

内、外力作用的关系。

(1)二者同时作用于地表,从相反方向改变地表形态。

内力作用塑造了地表形态,奠定了地表形态的基本格局;外力作用不断对地表进行破坏,使得地表趋向于平缓。

(2)在同一地区不同时期,或不同地区同一时期,可能会以某种作用占优势。

一般来说,内力作用在地壳发展变化中起主导作用,但在一定的时间或地点,外力作用可能占优势,如河流或风力对地表形态的影响等。

【例1】 据科学家考察:

喜马拉雅山脉原来是一片海洋,按照其上升的速度计算,目前的高度差是20000多米,但其实际只有8844.43米。

据此完成

(1)~(3)题。

(1)(双选)导致喜马拉雅山脉由海洋变为“世界屋脊”的作用是( )

A.外力作用 B.内力作用

C.变质作用D.流水作用

(2)(双选)导致喜马拉雅山脉只有8844.43米的主要原因是( )

A.外力作用B.内力作用

C.地壳运动D.侵蚀作用

(3)(双选)喜马拉雅山脉地区的发展演变说明了( )

A.内力作用均进行得极其缓慢,不易被人们察觉

B.内力作用总的趋势是使地表变得高低不平,外力作用则相反

C.内力作用先形成高山,然后外力作用再把高山削低

D.内力和外力是同时起作用的,它们的作用结果也往往交织在一起

[解析]

(1)喜马拉雅山脉是亚欧板块和印度洋板块相互碰撞挤压形成属内力作用的地壳运动;

(2)其在上升形成的过程中又不断接受外力侵蚀作用,使其高度有所降低;(3)表明了内外力是共同起作用的。

[答案]

(1)BC

(2)AD

(3)BD

知识点二 板块运动与宏观地形

边界类型

示意图

明显地形

实例

生长边界

海岭、

大陆裂谷

东非大裂谷、红海

消亡边界

碰撞边界

大陆板块与大陆板块

高大山脉、

高原

青藏高原、

喜马拉雅山脉

大洋板块与大洋板块

洋中岛弧、海沟

马里亚纳群岛及海沟

俯冲边界

大陆板块与大洋板块

俯冲角小

海岸山脉、海沟

安第斯山脉,秘鲁、智利海沟俯冲

角大

陆缘岛弧、海沟

太平洋西部的海沟、岛弧链

点拨:

板块知识易错点总结。

(1)板块之间的界线,不是大洲或大洋的界线,而是一些构造带,如海沟、海岭、造山带,不要把大洲和板块混淆。

如印度半岛、阿拉伯半岛位于亚洲,但不属于亚欧板块,而是属于印度洋板块。

(2)以下几个地方在考试中经常考查,也是学生极易出错的地方:

①澳大利亚、南亚、阿拉伯半岛、印度半岛、斯里兰卡岛、塔斯马尼亚岛属于印度洋板块;中南半岛、东南亚、小亚细亚半岛、太平洋西部岛弧链属于亚欧板块;格陵兰岛、西印度群岛、火地岛属于美洲板块;马达加斯加岛属于非洲板块。

②冰岛:

亚欧板块与美洲板块交界处——大西洋“S”形海岭上——生长边界;新西兰南、北二岛——太平洋板块与印度洋板块交界处——消亡边界。

③科迪勒拉山系:

海岸山脉和落基山脉为太平洋板块与美洲板块碰撞形成,安第斯山脉为南极洲板块与美洲板块碰撞形成。

【例2】 板块运动造就了地球表面高低起伏的基本形态。

据此回答

(1)~

(2)题。

(1)洋脊的形成主要是由于( )

A.地震使海底抬升

B.地震导致海底中间凹陷

C.海底扩张处岩浆涌出

D.海底扩张处沉积物大量堆积

(2)大洋板块与大陆板块碰撞,可能形成( )

A.岛弧和海沟B.海岭和海沟

C.海岭和裂谷D.岛弧和裂谷

[解析]

(1)海底扩张处岩浆涌出形成洋脊。

(2)大洋板块与大陆板块碰撞,大洋板块切入大陆板块的下方,大陆板块隆起抬升,可能在大陆板块一侧形成岛弧,在大洋板块一侧形成海沟。

[答案]

(1)C

(2)A

知识点三 地质构造与地表形态

1.褶皱

(1)褶皱的基本形态

基本形态

地层弯曲方向

对地表形态的影响

背斜

中间向上拱起

①背斜隆起而形成山岭;②背斜顶部因受张力、岩石破碎,易受侵蚀形成谷地

向斜

中间向下凹陷

①向斜凹陷而形成谷地或盆地;②向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀形成山岭

图示如下:

(2)背斜、向斜的判断

背斜和向斜是褶皱的两种基本形态,如下图所示:

岩层形态

岩层新老关系

地表形态

背斜

向上拱起

中间老,两翼新

一般成为山岭,有时成为谷地

向斜

向下弯曲

中间新,两翼老

一般成为谷地,有时成为山岭

从形态上看,岩层向上拱起的是背斜,向下弯曲的是向斜。

从岩层新老关系看,中心部分岩层较老,两翼岩层较新的是背斜;中心部分岩层较新,两翼岩层较老的是向斜。

由于地壳运动的复杂性,仅从形态上判断背斜和向斜是不准确的,而岩层的新老关系才是判断背斜和向斜的科学依据。

2.断层

(1)断层的基本形态

基本形态

岩块运动

方向

地表形态

例证

图解

地垒

两侧陷落中间突起部分

陡峻的山峰

华山西峰、庐山、泰山、峨眉山、千佛山

地堑

中间部分相对下沉的断层

形成典型构造盆地或谷地

东非大裂谷、渭河谷地、汾河谷地、吐鲁番盆地

(2)断层的判断

判断某一构造是否为断层,有两个依据:

一是看岩层是否受力破裂,二是看它是否沿断裂面有明显的相对位移。

只有同时具备这两个条件的才是断层,即断层是岩层失去了连续完整性。

如下图中的A、B、C处岩石既受力破裂,又沿破裂面有明显相对位移,所以A、B、C都是断层,而D处岩石虽破裂但无位移,故D不是断层而仅仅是断裂。

点拨:

研究地质构造的意义。

【例3】 读某地区地质构造剖面示意图,并回答下列问题。

(1)图中①②③④四处,在地质构造上属于背斜的是________。

在野外考察中,有时会见到背斜成谷现象,其原因是___________。

根据地层的相互关系确定背斜的方法是________。

③处的地形属________山地。

(2)请在图中地垒两侧断层的细短线上标注4个箭头,表示岩层错动的方向。

(3)(双选)下列地理事物与图中④处的地质构造在形成原因上相似的是( )

A.渭河谷地 B.长江三峡

C.汾河谷地D.雅鲁藏布江大峡谷

(4)图中c地层为含水层,a、b、d各地层为隔水层,因此在________处(填数码)打井较有可能获得丰富的地下水,判断依据是______________________________________。

[解析] 本题以某地区地质构造剖面图为切入点,综合考查了背斜、向斜、断层形成地貌及其在生产中的意义等方面的知识和提取信息、描述地理事物的能力。

解答此题的关键是准确区分背斜、向斜、断层等地质构造。

第

(1)题,背斜构造中间岩层老,两翼岩层新,图示中②处与此相符。

背斜成谷是由于背斜顶部受张力作用易被侵蚀。

第

(2)题,③处为地垒,为岩块断裂上升,两侧岩块下沉。

第(3)题,④处为断裂下陷的地堑,渭河谷地和汾河谷地均属于地堑。

第(4)题,①处为向斜,地层中最佳储水构造为向斜。

[答案]

(1)② 背斜顶部受张力作用后易受侵蚀 中间岩层老,两侧岩层新 块状

(2)略

(3)AC

(4)① 该处为向斜构造,在此处打井能打到向斜槽部,地下水容易汇聚

知识点四 外力作用与地表形态

外力作用的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩等。

1.五种外力作用之间的关系

(1)五种作用形式互为条件,密切联系。

地面上风化、侵蚀、搬运和沉积作用是相互联系的统一过程。

岩石经风化就容易被侵蚀,而侵蚀作用又为新裸露地表的岩石接受风化提供条件。

有了风化侵蚀的产物,才有被风、流水、冰川、海浪等动力进行搬运、沉积的可能。

而固结成岩作用所形成的岩石又为风化、侵蚀等提供了条件。

(2)共同作用,塑造地表:

五种外力作用长期而缓慢地进行着,不断地改变着地表形态。

2.常见外力作用和外力地貌

点拨:

分析外力作用塑造地貌的思想方法

在自然环境不同的地区,外力的主导作用不同。

地区

主要的外力作用

典型地区

干旱区

以物理风化和风的侵蚀、堆积作用为主

准噶尔盆地的风蚀城堡

湿润区

以化学风化和流水的侵蚀、搬运、堆积作用为主

长江中下游平原

高寒区

以冰川的侵蚀、堆积作用为主,物理风化强烈

青藏高原

滨海区

陆地河流与海浪相互作用;海浪侵蚀和堆积为主

黄河三角洲

地势高

以侵蚀作用为主

黄土高原、云贵高原

地势低

以堆积作用为主

黄淮海平原

【例4】 蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在成因上具有一定的联系。

下图中各字母表示不同的主导外力作用类型,读图判断下列叙述正确的是( )

①a表示风力侵蚀作用 ②b表示风力搬运作用 ③c表示流水溶蚀作用 ④d表示流水搬运作用

A.①③B.②④

C.①②D.②③

[解析] 在不同地区外力表示形式不同:

较干旱地区以风力作用为主,较湿润地区以流水作用为主,地势较高的地区以侵蚀和搬运作用为主,地势低洼处主要表现为沉积作用。

做题关键是判断出图中各箭头表示的地理过程。

蒙古高原气候干旱,风力侵蚀强烈,黄土高原是由风力沉积而成,二者之间的b应为风力搬运作用,a为风力侵蚀作用,c是流水搬运作用,d是流水沉积作用。

[答案] C

知识点五 人类活动与地表形态

人类活动对地表形态的影响具有双重性。

对地表形态合理的改变,可以趋利避害,造福于人类;违背自然规律,对地表形态不合理的改变,则会产生消极有害的作用。

因此,在世界人口日益增多,人类活动更加频繁的今天,人类必须很好地认识自然,掌握其发展变化的规律,使地表形态的改变,向着有利于人类生产和生活的方向发展。

【例5】 下面三幅图为我国某沙区生物治沙示意图,读图并解答下面的问题。

(1)图中甲、乙两箭头,能正确表示出当地风向的是________。

(2)三图按治沙时间顺序,正确的排序为________。

(3)目前世界上许多沙漠边缘地区出现严重的沙漠化现象,其自然原因是___________________________________________,

人为原因是__________________________________。

(4)我国受风沙危害较为严重的地区是________、________、________。

为防止荒漠化的进一步扩大,我国正在建设的世界上最大的林业生态工程是________。

[解析] 人类活动对地表形态的影响是明显的。

人类对地表的改变,有些是合理的,有些则是不合理的。

本题考查了植树造林对沙丘的阻挡作用。

[答案]

(1)甲

(2)C—A—B

(3)气候干旱,风化和风蚀作用强烈 滥垦滥牧,任意开发矿产,生态环境破坏

(4)东北 华北 西北 “三北”防护林体系

活动参与

一、课本第37—38页活动

1.

(1)东北,西南。

(2)互相挤压碰撞。

(3)形成了褶皱山脉——喜马拉雅山脉。

2.

(1)印度洋板块。

(2)西南。

(3)位于非洲板块与印度洋板块的生长边界上,是两个板块彼此分离形成的。

二、课本第39页活动

背斜顶部受张力,岩石破碎,易受外力侵蚀成谷;向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀,反而成山。

三、课本第39页活动

1.地壳运动产生的强大压力或张力,超过了岩石所能承受的程度,岩体就会破裂。

岩体发生破裂,并且沿断裂面两侧岩块有明显的错动、位移,这叫做断层。

2.断层线两侧岩石运动方向相反,一侧做上升运动,另一侧做下沉运动。

3.上升部分形成断块山或高地,下降部分形成谷地或低地。

4.断层线上的岩石的抗侵蚀强度差,被侵蚀以后,会形成沟谷。

四、课本第40页活动

1.褶皱构造是沉积岩挤压变形而成的。

沉积岩在形成过程中因为搬运介质、沉积物质和沉积环境的不同而形成不同的岩层。

沉积岩的层理弯曲变形后露出地面接受风吹、雨淋、日晒等因素的作用,其分层现象会更明显。

2.导致岩层发生弯曲的原因可能是水平挤压力。

3.判断褶皱构造是背斜还是向斜,从剖面上可根据岩层形态判断,向上隆起的是背斜,向下弯曲的是向斜。

在此基础上背斜常成为山地,向斜成为谷地。

4.褶皱构造的背斜顶部因受张力,易被侵蚀成谷地,向斜槽部岩性坚硬不易被侵蚀,反而成为山地。

因此判别背斜和向斜不能简单地从形态上看,而应根据岩层的新老关系看。

五、课本第40—41页活动

火山喷发常形成火山锥、火山口等多种火山地貌,火山喷发的熔岩堵塞河道还可形成堰塞湖,海洋中火山喷发会形成火山岛;地震往往造成地壳断裂和错动,诱发滑坡、崩塌,对地表形态造成影响。

六、课本第41页活动

流水、冰川、风力、波浪对地形影响的异同

相同点:

都通过侵蚀、搬运等作用改变地表形态,使地表不断趋向平坦。

不同点:

在不同的地区,其影响范围和强度不同。

七、课本第42页活动

课本中图2—20是海浪侵蚀作用产生的海蚀崖地貌,海蚀作用主要表现在海浪对岩石的冲击、研磨和溶蚀。

而图2—21是深居内陆干旱的荒漠景观,外力作用主要表现为风力的侵蚀和沉积。

图中的岩石形态是岩石受到含有大量沙粒的风的侵蚀下形成的孤立石柱。

八、课本第42页活动

1.在梯田上耕作的方式利于农业生产。

因为梯田是相对平坦的地块,既利于耕、种、收等活动的进行,又能保土、保肥、保水。

若在坡地上耕作,因坡度大极易造成水土流失、土层变薄、肥力下降、农业生产趋向恶性循环。

2.填海造陆是人工完成侵蚀、搬运、沉积的过程,与河流进行的自然过程无异,但进行得更快更强。

因此,填海造陆能把陆地削低,海面缩小,陆地扩大。