04九年级模拟语文题答案及解析.docx

《04九年级模拟语文题答案及解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《04九年级模拟语文题答案及解析.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

04九年级模拟语文题答案及解析

二〇一四年东营中考语文模拟考试及解析

考试时间:

120分钟试卷满分:

120分

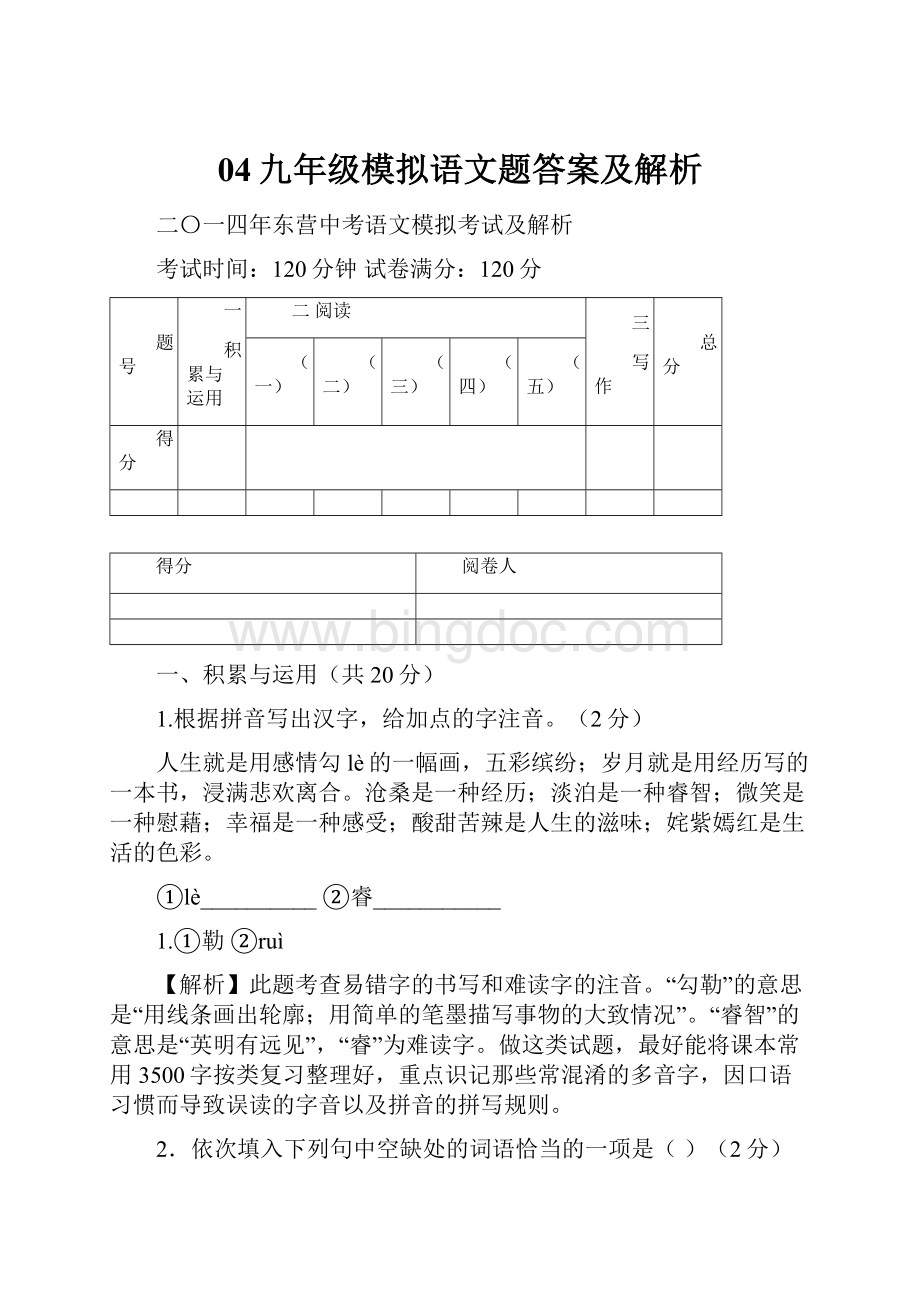

题号

一

积累与运用

二阅读

三

写作

总分

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

得分

得分

阅卷人

一、积累与运用(共20分)

1.根据拼音写出汉字,给加点的字注音。

(2分)

人生就是用感情勾lè的一幅画,五彩缤纷;岁月就是用经历写的一本书,浸满悲欢离合。

沧桑是一种经历;淡泊是一种睿智;微笑是一种慰藉;幸福是一种感受;酸甜苦辣是人生的滋味;姹紫嫣红是生活的色彩。

①lè__________②睿___________

1.①勒②ruì

【解析】此题考查易错字的书写和难读字的注音。

“勾勒”的意思是“用线条画出轮廓;用简单的笔墨描写事物的大致情况”。

“睿智”的意思是“英明有远见”,“睿”为难读字。

做这类试题,最好能将课本常用3500字按类复习整理好,重点识记那些常混淆的多音字,因口语习惯而导致误读的字音以及拼音的拼写规则。

2.依次填入下列句中空缺处的词语恰当的一项是()(2分)

①27位发言人先后站在中外媒体聚光灯下,向世界________中国声音,讲述中国故事,________中国智慧。

②十八届三中全会,________着8千多万中国共产党人的智慧,寄托着13亿中国人民的希望,_________着中华民族走向伟大复兴的梦想。

A.传唤体现承载凝聚B.传递展现凝聚承载

C.传递展现凝聚装载D.传唤体现汇聚记载

2.B(2分)

【解析】此题考查近义词语的辨析能力。

辨析近义词,必须结合实际语境,根据词语的具体功能,做到“求同”“辨异”,也就是找出共性与个性,使个性与语境相匹配。

①句中,“传唤”的意思是“招呼;或者司法机关常用语”,“传递”的意思是“由一方交给另一方;辗转递送”。

此处第一空应为“传递”,可排除A、D项。

“展现”的意思是“显现出;展示”,“体现”的意思是“某种性质或现象在某一事物上具体表现出来”。

该句有限定语“向世界”,因而只能用“展现”。

②句中,“凝聚”的意思是“聚集;积聚”;“汇聚”的意思是“聚集”,词义范围较小,较普通;“承载”的意思是“托着物体,承受它的重量”;“记载”的意思是“把事情记录下来”;此句中,“智慧”应与“凝聚”搭配,“梦想”应与“承载”搭配。

3.观察下面的漫画《铺路》,联系生活回答问题(3分)

(1)用简洁的文字描述漫画的内容,用上一个成语。

(2)它给你怎样的启示?

答案示例:

(1)一个孩子在父母为他用一个个厚重的教辅书铺就的路上,十分吃力地背负着沉重的书包举步维艰。

(2)一个人的成长之路应该如何铺就?

父母为孩子的选择对孩子的成长是否有利?

成长是需要自我历炼的过程,不是靠父母一手操办的。

(3分。

漫画内容1分,成语错用,不是成语不得分;启示2分,意思对即可。

)

4.名著阅读。

(2分)

①聪明人!

在这漠漠的世上只能提着“自信”的灯儿进行在黑暗里。

②小孩子!

你可以进我的园,你不要摘我的花——看玫瑰的刺儿,刺伤了你的手。

③母亲呵!

撇开你的忧愁,容我沉酣在你的怀里,只有你是我灵魂的安顿。

以上三段文字选自《》,作者是_____________,她是中国现代文学史上第一位著名女作家,她一步入文坛,便以宣扬“__________________”著称。

三段诗句体现了___________的语言特点。

4.繁星·春水冰心爱的哲学口语化(每空0.5分,共2分)

【解析】此题考查对《繁星·春水》名著名称及作者、内容的掌握。

名著阅读,根本目的是为了督促学生读书,所以精读、细读课程标准规定的必读书目,把相关的信息进行归类,做好读书笔记,是唯一的正确途径。

选段中“聪明人!

”“小孩子!

”“母亲呵”都是日常口语,读来倍感亲切。

5.填空。

(5分)

①曹操的《观沧海》诗中最能反映作者博大襟怀的诗句是:

_________________,________________。

②白居易的《钱塘湖春行》借助莺燕的活动传达了春天来临的信息,也透露着诗人的喜悦之情,这两句诗是_____________________,_______________________。

③有诗云“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

”《木兰诗》中也有相似的两句__________________,__________________。

④《三峡》中作者用“______________,______________”侧面写出了三峡夏天水流之急。

⑤《曹刿论战》中曹刿对于鲁庄公所说的“__________,________,______________。

”给予了充分地肯定,认为这个行动体现了取信于民,“可以一战”。

5.①日月之行,若出其中(或星汉灿烂,若出其里)②几处早莺争暖树谁家新燕啄春泥③将军百战死壮士十年归④虽乘奔御风,不以疾也⑤小大之狱,虽不能察,必以情(每小题1分,共5分。

如有错别字,该句不给分。

)

6.综合性学习。

(6分)

材料一:

写字教育在汉字文化圈有着悠久的传统。

我国的近邻日本、韩国等都非常重视中小学的写字教育,有愈来愈多的人在练习中国书法。

日本的书道,韩国的书艺,都有着非常广泛的基础,韩国甚至要把书艺向联合国申报世界非物质文化遗产。

韩国的多位前总理曾联名上书,要求在小学实施汉字教育;日本则要求学生能够认识和书写2000个汉字。

材料二:

目前,中国90%以上的中小学没有书法课,有的中小学虽有设书法课,但名存实亡,书法教育基本上已经淡出了中小学教育,多数学生的写字水平越来越差,字迹潦草难认、错字屡出,提笔忘字的情况十分普遍。

北京的一份调查报告显示,41%的中小学生汉字书写达不到《语文课程标准》所规范的“正确、端正、整洁”的要求。

上海的一份“汉字书写现状”调查显示,年轻人写钢笔字不规范的占70%—80%。

《中国青年报》委托调查的结果显示:

2072名受访者中,83%的人会经常执笔忘字。

有网站对中小学是否需要加强写字教育进行投票表决,赞成的人数是100%。

材料三:

央视科教频道推出暑期特别节目《中国汉字听写大会》,其中呈现了提笔忘字的窘境:

桀纣、拾掇、炉箅子、攥拳头、枭首示众、未雨绸缪……人们不仅难以正确发音,更难以正确写出,甚至正确写出“癞蛤蟆”这题也难倒七成人。

1研读上面的材料,写出你的探究结果。

①日本、韩国和中国对写字教育的重视程度及现状不同。

日韩等国对汉语愈发重视,我国汉字应用水平却在下降。

(2分)

2请仿照下面例句,续写这句话,提高你对汉字的认识。

汉字的字形与意义有着紧密的联系。

“笑”字,活泼可爱;“________”,____________。

“_______”,______________;“妩媚”,少女的娇颜潜入心底。

②示例:

飘灵动轻盈莽撞匹夫的性格跃然纸上(2分,句式相对,意义相关即可)

③为了使同学们进一步了解、掌握汉字,班级举行了一次以“汉字的传承”为主题的综合性学习活动。

作为宣传委员,请你向班内同学提出一项活动倡议。

③示例:

培养正确的坐姿、握笔的姿势以及正确的书写习惯;积极开展各种规范汉字书写评比和展示活动;各班开展学习《中华人民共和国国家通用语言文字法》推行规范汉字的要求,自觉抵制书写错别字、自造字、网络文字。

(2分,合理即可)

【解析】此题考查语言运用中对材料的理解、把握、感悟能力。

此题应从这几个方面理解:

①材料一说明日韩等国对汉语愈来愈重视,“汉字热”在其他国家流行起来;材料二、三说明我国汉字应用水平却在下降。

②仿照示例的句式,注意句式相对,一二空应与“‘笑’字,活泼可爱”相仿,三四空应与“‘妩媚’,少女的娇颜潜入心底”相仿。

③活动倡议设计较为简单,可从学生自身以及班级和老师等方面着手设计。

二、阅读(共50分)

阅读下面的文字,完成7~25题。

(一)(4分)

浣溪沙

张元干①

山绕平湖波撼城②,湖光倒影浸山青,水晶楼下欲三更。

雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤③,萧萧④散发到天明。

【注释】①张元干:

南宋词人。

②波撼城:

孟浩然《临洞庭》诗:

“气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

”③水流萤:

月下荷叶露珠闪光,晶莹如萤火。

④萧萧:

疏散的样子。

7.这首词的景物描写非常出色,试赏析“撼”“浸”两字的妙处。

(2分)

8.展开想象,用自己的话描述“雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤”的画面。

(2分)

7.“撼”,摇动,生动形象地表现了波涛汹涌的水势。

“浸”,渗入,渗透,生动形象地表现出山色之青翠欲滴。

两字形象地写出了湖光荡漾、青山绿水的优美景色。

(2分)

【解析】此题考查对诗词中关键词的理解与把握。

题干中“这首词的景物描写非常出色”是提示语,可以推断出“撼”“浸”二字所在的句子是描写景物的。

赏析时先把握“撼”“浸”这两字的含义,“撼”字,写水势之大,“波撼城”是化用唐孟浩然《临洞庭》诗“八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城”的句意。

“浸”字,要联系它的常见义,“液体渗入或渗出”。

其次分析其在句中起到了何种作用;最后总地说明“撼”“浸”这两字对整首诗歌起到的作用。

8.天上飘动的浮云遮住了月亮,夜雾中的柳树顿时显得暗淡难辨,水中含露的荷叶,随风轻轻摇曳,水珠闪烁,就好像无数的流萤在不断闪光使人留连往返。

好一幅浮云遮月,清丽而宁静的画面。

(2分)

【解析】此题考查对诗词所描述的画面的把握。

首先通读全词,了解词的大意:

夏夜静谧,散发清凉,湖光山色,十分值得赏玩。

词人于水晶帘下观赏很久,于是从四周静景中看出动势。

觉得湖波撼城,山影浸湖;云遮月则柳暗如雾,荷翻露则细光如萤。

静谧世界中变化纷呈。

在整体感知的基础上展开想象,描述画面。

(二)(8分)

【甲】已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?

庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】余自钱塘移守胶西,释舟楫之安,而服车马之劳;去雕墙之美,而蔽采椽之居;背①湖山之观,而适桑麻之野。

始至之日,岁比②不登,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊。

人固疑余之不乐也。

处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。

予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。

于是治其园圃,洁其庭宇,伐安丘、高密之木,以修补破败,为苟全③之计。

而园之北,因城以为台者旧矣;稍葺而新之,时相与登览,放意肆志焉。

南望马耳、常山,出没隐见,若近若远,庶几有隐君子乎?

而其东则卢山,秦人卢敖之所从遁也。

西望穆陵,隐然如城郭,师尚父、齐威公之遗烈,犹有存者。

北俯潍水,慨然太息,思淮阴之功,而吊其不终。

台高而安,深而明,夏凉而冬温。

雨雪之朝,风月之夕,予未尝不在,客未尝不从。

撷园蔬,取池鱼,酿秫酒,瀹脱粟而食之,曰:

乐哉游乎!

(节选自苏轼《超然台记》)

【注释】①背:

远离。

②比:

连续,常常;登:

丰收。

③苟全:

大致完备。

【参考译文】

我从钱塘调移到胶西做太守,放弃了乘船的舒适快乐,而承受坐车骑马的劳累;放弃墙壁雕绘的华美漂亮的住宅,而蔽身在粗木造的屋舍里;远离杭州湖光山色的美景,来到桑麻丛生的荒野。

刚到之时,连年收成不好,盗贼到处都有,案件也多不胜数;而厨房里空荡无物,每天都以野菜充饥。

人们一定都怀疑我会不快乐。

(可我)在这里住了一年后,面腴体丰,头发白的地方,也一天天变黑了。

我既喜欢这里风俗的淳朴,这里的官吏百姓也习惯了我的愚拙无能。

于是,在这里修整花园菜圃,打扫干净庭院屋宇,砍伐安丘、高密的树木,用来修补破败(的房屋),以便勉强度日。

在园子的北面,靠着城墙筑起的高台已经很旧了;稍加整修,让它焕然一新,我不时和大家一起登台观览,在那儿尽情游玩。

从台上向南望去,马耳、常山时隐时现,有时似乎很近,有时又似乎很远,或许有隐士住在那里吧?

台的东面就是卢山,秦人卢敖就是在那里隐遁的。

向西望去是穆陵关,隐隐约约像一道城墙,姜太公、齐桓公的英雄业绩,尚有留存。

向北俯视潍水,不禁慨叹万分,想起了淮阴侯韩信的赫赫战功,又哀叹他不得善终。

这台高而安稳;居室幽深而明亮,夏凉冬暖。

雨落雪飞的早晨,风清月明的夜晚,我没有不在那里的,朋友们也没有不在这里跟随着我的。

(我们)采摘园子里的蔬菜,钓取池塘里的游鱼,酿高粱酒,煮糙米,大家一边吃一边赞叹:

“多么快活的游乐啊!

”

9.解释下列句中加点的词。

(2分)

①太守归而宾客从也从:

__________

②余自钱塘移守胶西守:

__________

③盗贼满野,狱讼充斥狱:

___________

④处之期年,而貌加丰期年:

___________

9.①跟从②做太守③案件④满一年(每空0.5分,共2分。

有错字不得分)

【解析】此题考查实词解释,四个字词在课内都可以找到。

第①题出自课内,备考过程中多注意积累即可;第②题“守”可联系课标篇目《岳阳楼记》中“滕子京谪守巴陵郡”作答;第③题可联系课标篇目《曹刿论战》的“小大之狱虽不能察必以情”解释;第④题可联系课标篇目《邹忌讽齐王纳谏》中的“期年之后,虽欲言…”来解释。

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(2分)

予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。

___________________________________________________________________。

10.我既喜欢这里风俗的淳朴,这里的官吏百姓也习惯了我的愚拙无能。

(2分)

【解析】此题考查对课外文言文句子的翻译。

翻译时需要联系上下文,结合课内知识进行迁移。

将关键词解释到位,再用通顺的句子表达即可。

注意“乐”,形容词作动词,喜欢。

安,形容词作动词,可以解释为“习惯了”。

11.《超然台记》突出表现出苏轼____________的人生态度。

《醉翁亭记》表现了欧阳修_________________思想感情。

(2分)

11.知足常乐、超然达观;与民同乐(2分,每空1分)

【解析】此题考查学生对同类文言文对比理解能力。

考生答题时需要综合阅读文段,寻找关键点。

注意“人固疑余之不乐也。

处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。

”“乐哉游乎!

”这些关键句体现苏轼的知足常乐,超然达观。

《醉翁亭记》的与民同乐思想,需要考生在平时的课堂学习中巩固。

12.(乙)文写作者“相与登览,放意肆志”,你能品味出这纵情欢乐中含蕴着怎样的感慨和隐痛?

请精读该段并联系平日积累,试作简要分析(2分)

【答案】(2分)答案要点:

抒发怀才不遇之感,愿为国家出力而又不得不申请外放之慨叹,隐含了仕途失意之悲,人生潦倒之苦。

【解析】作者虽然写自己“相与登览,放意肆志”,但是也写了“西望穆陵,隐然如城郭,师尚父、齐威公之遗烈,犹有存者。

北俯潍水,慨然太息,思淮阴之功,而吊其不终。

”联系课内学习过的《记承天寺夜游》《江城子·密州出猎》《水调歌头·明月几时有》等诗文,联系这些诗文的时代背景就不难得出答案。

(三)(8分)

有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。

往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。

也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。

他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。

说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想像里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。

我吃惊地说:

“啊呀,老王,你好些了吗?

”

他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。

他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

我忙去接。

瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。

我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。

我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

我强笑说:

“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?

”

他只说:

“我不吃。

”

我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。

他赶忙止住我说:

“我不是要钱。

”

我也赶忙解释:

“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。

”

他也许觉得我这话有理,站着等我。

……

过了十多天,我碰见老王同院的老李。

我问:

“老王怎么了?

好些没有?

”

“早埋了。

”

“呀,他什么时候……”

“什么时候死的?

就是到您那儿的第二天。

”

他还讲老王身上缠了多少尺全新的白布——因为老王是回民,埋在什么沟里。

我也不懂,没多问。

我回家看着还没动用的那瓶香油和没吃完的鸡蛋,一再追忆老王和我对答的话,捉摸他是否知道我领受他的谢意。

我想他是知道的。

但不知为什么,每想起老王,总觉得心上不安。

因为吃了他的香油和鸡蛋?

因为他来表示感谢,我却拿钱去侮辱他?

都不是。

几年过去了,我渐渐明白:

那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

13.对老王的外貌描写用了“面如死灰”“僵尸”“骷髅”“白骨”等词,让人感到可怕。

作者什么要这样写?

这里运用了什么修辞手法?

(2分)

13.对老王进行了外貌、神态的描写。

“开门看见老王直僵僵的镶嵌在门框里”一句运用了夸张的修辞手法,突出老王步履艰难、身体僵直的形象。

为了突出老王当时病情严重,样子怕人;也暗示老王将不久于人世。

(2分)

【解析】此题考查人物描写的方法、修辞方法及其作用。

老王临死前的相貌自然与平日大不同,这些不同只是让作者感到害怕。

这害怕使得作者没有想到问候老王,关心老王,是作者日后“愧怍”的原因之一。

14.通读全文我们知道作者杨绛一家是善良的,老王也是善良的,为什么课文结尾说:

“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

”结合实际,谈谈你对这句话的理解。

(3分)

14.示例:

一个社会总有幸运者和不幸者,幸运者有责任关爱不幸者,关注他们的命运,让他们也过上好日子,帮助改善他们的处境。

作者回想起来,对老王的关爱还很不够,没有从心理上平等地对待、关心老王,还只是“居高临下、远距离地关心老王”,而老王对自己却是实心实意的,临死前还要来看看自己,所以感到“愧疚”。

(3分)

【解析】老王临死前还要坚持去给杨绛送鸡蛋和香油,但杨绛并没有理解老王的心情,“免得托人捎了”,则强调非给钱不可。

出于一种自然反应,面对“直僵僵地镶嵌在门框里”,“简直像棺材里倒出来的”“僵尸”,“骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨”的老王,杨绛“害怕得糊涂”了,一心想到的只是赶紧打发老王走,而打发老王走的最好方式就是钱物两讫。

老王知道自己行将就木,他之所以拖着“直僵僵”的病体,最后一次来到杨绛家,很显然有他内心的考虑,弥留之际要向“我”一家做最终的告别。

然而,他的苦心最终遗憾地为杨绛所误解(或者说是拒绝),使其成为一场简单的经济交易。

他与杨绛一家毕竟来自不同的社会阶层,杨绛与老王之间内心深处的隔膜显而易见,双方对他们之间交往的理解存在着巨大的差异。

知识分子和底层劳动者在文化上、心理上有着无法逾越的鸿沟,隔着一层“厚障壁”。

所以,刘禹锡宣称“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,贾府的焦大不爱林妹妹。

同样,“旧社会过来的知识分子”杨绛不可能和没有文化的老王有什么共同语言,有过多的交往,更不可能成为知心朋友或亲如家人,只能“一路上我们说着闲话”。

杨绛写知识分子与劳动者的关系并非《老王》一篇,诸如《杂忆与杂写》中的《林奶奶》《顺姐的“自由恋爱”》《阿福和阿灵》等几篇都是这方面的内容,而“杨绛的态度是一致的,就是对下层劳动者有着一种深切的怜悯与同情,但是这种同情与怜悯又是居高临下的”。

15.杨绛的散文从容、大气、睿智、幽默,以散淡之笔叙旧忆人,读来如品尝一杯清淡却又余味无尽的好茶。

试从文中举例并体味。

(3分)

15.示例:

作者在文中开篇即说:

“我常坐老王的三轮。

他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

”短短两句话就交代了“我”和老王的关系:

非亲非故。

接着,又转述老王的话,介绍了老王的生平和目前的生活状况。

作者用其所平和的语调、散淡的笔触,将自己与老王的交往上爬娓娓道来,似在回忆一位多年未见的老友,字里行间饱含怀念之情。

(3分)

【解析】本题考查考生赏析文章技巧的能力。

分析文章的特点,可以从用词(朴实、华丽)、句式(长、短、骈、散)、修辞,感情色彩(幽默、讽刺、庄严、沉郁、欢乐、喜悦)、人物语言(是否个性化)等方面着手分析。

(四)(14分)

月球能源

①近年来,随着世界石油价格的持续飞涨,越来越多的国家和组织把目光转向了月球,因为在月球表面有大量的氦-3,而这种在地球上很难得到的物质是清洁、安全和高效的核聚变发电燃料,可提供便宜、无毒、无放射性的能源,被科学界称为“完全能源”。

②开发月球上的氦-3是划算的,因为在发电量相同的情况下,使用月球能源氦-3的花费只是目前核电站发电成本的10%,如以石油价格为标准,每吨氦-3价值约40~100亿美元,是月球上的超级“金矿”。

③有关氦-3在地球和月球上的储量目前说法不一:

有的说在地球上氦-3储量为半吨,也有的说是15吨;有的说月球蕴藏的氦-3约为100万吨,也有的说沉积在月球上的氦-3约有5亿吨。

俄罗斯专家估算,在10~15平方千米范围内挖掘并加工深度为3米的月壤,即可获得约1吨氦-3,足以保证一个功率为1000万千瓦的发电机组工作1年。

④由于100吨的核燃料氦-3就可以满足地球上1整年的能源需求,所以即使月球蕴藏的氦-3只有100万吨,也可满足全球数千年的电力需要。

就目前的核发电量来看,我国一年大约只需要10吨氦-3。

⑤俄罗斯科学家认为,每燃烧1千克氦-3便可产生19兆瓦的能量,足够莫斯科市照明用6年多。

美国航天专家指出,用航天飞机往返运输,一次可运回20吨液化氦-3,可供美国一年的电力。

⑥开发、运送月球上的能源还有很多难题需要解决。

比如,要实现月球和地球之间的人、货运输,首先要有足够大推力的运载火箭,当年,因为没有研制出大推力的N-1巨型火箭,苏联在载人登月上败给美国;另外,要在没有大气包裹的月球表面着陆,主要只能靠反推火箭来缓冲,如何保障安全是一个大难题。

⑦就算解决了往返运载难题,如何从月壤中提出氦-3,怎样实现核聚变,科技上都还没有已知的答案。

目前,核聚变的控制问题已进入攻坚战阶段。

法国科学家最近宣布,2030年将使利用氦-3进行核聚变发电商业化。

⑧虽然人类已经对月球进行了很多次探索,取得了大量的数据,但要在月球上建立基地,实际开发利用月球资源,还有一个漫长的过程。

各国科学家正围绕月球上氦-3的形成、储量、采掘、提纯、再贮存、运输及月球环境保护等问题悄然开展相关研究,但认为10年之内难以实现。

16.本文的说明对象是什么?

简要说明它的特征。

(3分)

【答案】月球能源氦-3,(1分)它是清洁、安全、高效核聚变发电燃料,可提供便宜、无毒、无放射性的能源。

(2分)

【解析】对说明对象及其特征的把握。

解答时,要通读全文,找出作者说明的主要内容,本文的说明对象及特征可以从课文的第①段入手,文章开头作者直接点出了说明对象:

月球能源氦-3。

它的特征可以从第①段的句子中直接找出来,即清洁、安全、高效核聚变发电燃料,可提供便宜、无毒、无放射性的能源。

17.简要概括人类开发利用月球能源氦-3要解决的难题。

(3分)

【答案】①往返运载;②从月壤中提炼出氦-3;③实现核聚变。

(意思相近即可,每答对一点得1分,共3分)

【解析】对信息筛选概括类试题,首先要依据题目要求,明确筛选信息的标准;再根据考题的要求,对有效信息加以概括提炼。

最后概括选文(或选文中某一段)的说明对象。

解答此题时,可从第⑥⑦入手,我们可以从关键句进行概括,关键句在第⑦段的第一句话:

“就算解决了往返运载难题,如何从月壤中提出氦-3,怎样实现核聚变”。

这一句话中就包含了三个难题:

①往返运载;②从月壤中提炼出氦-3;③实现核聚变。

18.选文第②段运用了哪些说明方法?

请你就其中一种说明方法谈谈它在本段中的作用。

(3分)