铁路勘探技术培训.docx

《铁路勘探技术培训.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铁路勘探技术培训.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

铁路勘探技术培训

新建铁路柳州至梧州线梧州段补充初勘测

勘探、试验技术要求

一、记录格式及勘探工艺方法

1.日志记录格式采用标准格式,应由记录员在现场及时填写,当发现误记时应以横线划去错记部分后在旁边重写,不得涂改、挖补、撕毁或重新抄写。

日志记录应做到内容完整、文字清晰,描述按三院记录员手册的有关要求进行,对地层的岩性变化、塑性状态(潮湿程度)、颜色、夹杂物的类型、大小及含量,粉土、砂类土、碎石类土的密实程度,卵砾石的成份、粒径、充填物,基岩的名称、风化程度、结构构造、岩性成分等以及钻探当中出现的一些问题均应详细反映。

填写过程中,注意回次进尺与同深度描述测试内容应在同一页日志之上,避免内容集中,不便检查与整理。

勘探完成后,要求两天内将日志交地路组。

2.勘探单位应做岩芯箱(要求长度为一米整,每箱5行),岩芯在箱内摆放整齐,顺序不能乱,否则应重钻。

3.钻探方法、钻探工艺、岩芯采取率等执行《铁路工程地质钻探规程》及院颁《针对不同地层采用适宜钻探方法、工艺的补充规定》。

钻探一般采用合金干钻,见地下水位后可采用泥浆护壁、活套闭水接头单管或无泵反循环钻进,见地下水及采取水样前严禁水钻和泥浆钻。

4.钻探回次进尺及采心率:

按《铁路工程地质钻探规程》TB10014-98执行。

操作应符合“分段钻进,逐次缩减、坚持清孔”的原则。

钻进中每回次进尺不宜超过1.5m。

软土层不大于1m。

在设计深度内如遇基岩,可在见W2地层5m终孔(不包括路堑及隧道孔),无其他特殊情况不得超过设计孔深(包括触探孔)。

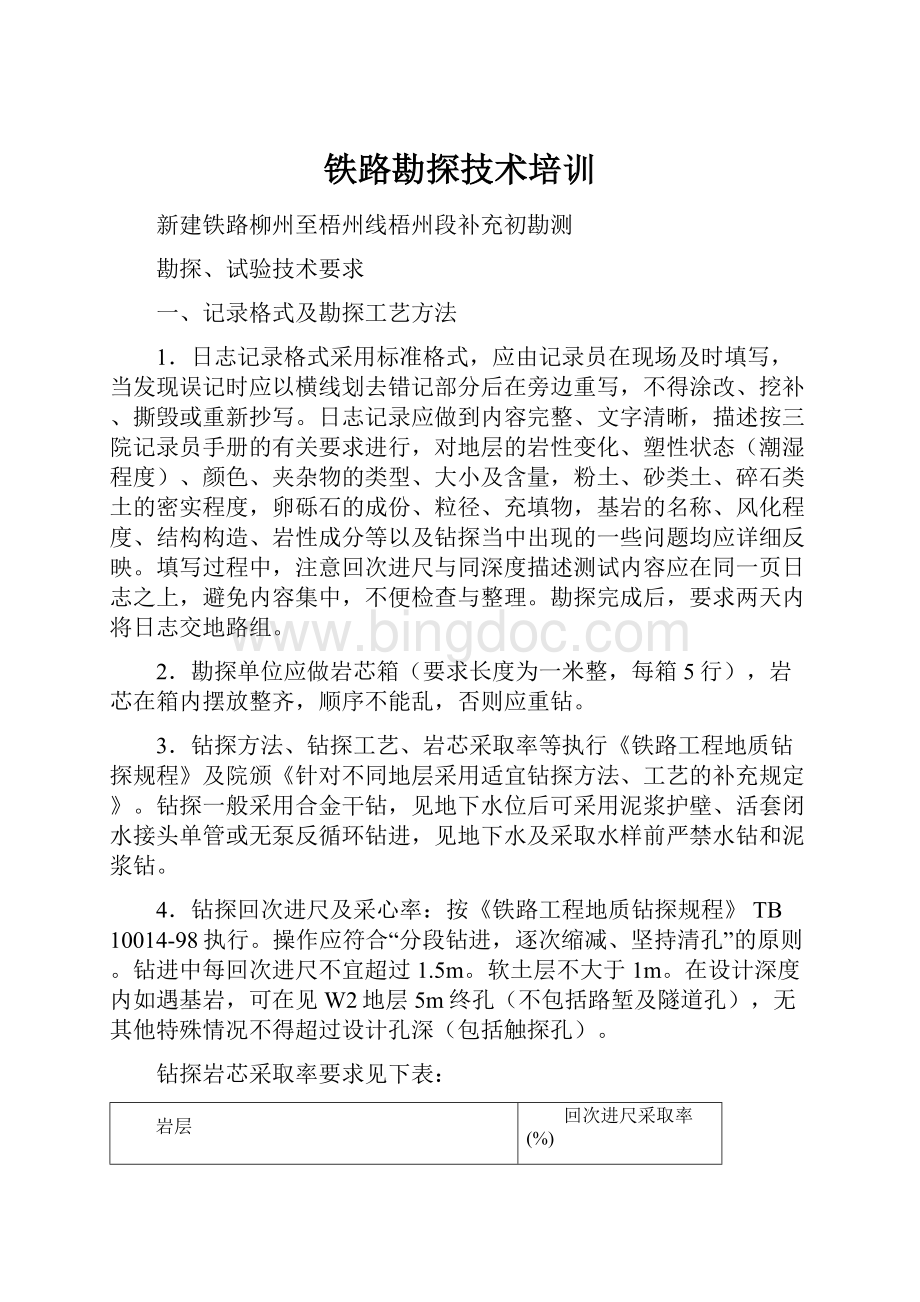

钻探岩芯采取率要求见下表:

岩层

回次进尺采取率(%)

土类

粘性土

≥90

砂类土

≥70

碎石类土

≥50

基岩

滑动面及重要结构面上下5m范围内

≥70

微风化带(W1)、弱风化带(W2)

≥70

强风化带(W3)、全风化带(W4)

≥50

完整基岩

≥80

5.严格执行勘探规程规则,保证原始资料的可靠性、准确性。

终孔时要进行质量评定,填写钻孔质量评定表。

钻孔质量评定表按院《工程钻探质量管理工作标准》进行检查评定,同钻探日志一起交工点负责人,及时填写送样单并送验。

6.按照国家及地方的有关规定,对已经施工完成(含试验、测试等)经验收的钻孔或探坑,应及时回填并平整场地,并在日志中注明。

有特殊要求需要孔内观测一段时间的,应做好防护工作,保证安全。

封孔回填时不得用岩芯,岩芯以备检查核对。

7.孔位要用仪器放孔及测量孔口高程、坐标,一经确定,不得随意挪动。

放孔必须留有书面记录,放孔人员签署齐全后提交地质组,不得晚于日志提交时间。

8.钻机钻架必须离开空中高压电线一定的安全距离,当孔位处可能存在地下埋设物时,应先查明埋设物情况方可进行勘探,必要时先挖后钻,注意施工安全。

二、取样及孔内原位测试

1.钻探时应根据土层的不同,采用适宜的钻探工艺,选择合适的取样方法和取土器,确保所取土样正确反应不同地层的工程地质特征。

2.取样数量和质量必须满足室内土工试验(包括一般土工试验项目和特殊试验项目)的要求。

3.一般黏性土、粉土,采用连续压入法或击入法自地表以下1.0m开始分层取样。

单层厚度大于0.5m的均应取样,单层厚度较大时取样最大间距为3.0m,岩性相同但颜色、塑性状态或潮湿程度、密实度等有变化时加取。

单层厚小于0.5m详细记录颜色、塑性状态、密实度及夹杂物等,工程需要时应取扰样。

需进行液化判定的粉土,应在取样并清孔后立即进行标贯试验。

对于粉土和粉砂现场鉴定困难时,应先取原样后打标贯,以防漏项。

发现变层时应立即取样或标贯,避免漏层或取样间距过大。

4.砂类土和碎石类土,应分层采用四分法取扰样,砂类土样品重量不得少于1kg,圆砾土不少于3kg,卵石和碎石土不少于5kg。

砂类土分层取样并进行标贯试验,一般间距2.0m,层厚时间距3.0m,原则上控制砂类土密实程度为宜且每个单独分层不少于一个标贯点。

碎石类土采用重型动探确定密实程度,层厚时测试间距为3m,并取扰样。

层厚小于0.5m应详细记录。

层厚时每2m取一扰样。

5.软土应采用薄壁取土器,一般性钻孔代表性取样,每一层不少于2筒,层厚≥0.5m应取原样,层厚小于0.5m者应详细记录并取扰样(袋装或置于样品盒内蜡封,做液塑限、天然含水率等试验)。

当同一土层厚度较大时,每2m采取原状土样4筒,并保证上下部位各1筒,中部取3筒。

控制性钻孔应连续取样,每1m深度应有2筒原样。

6.黄土地层采取原状土样,宜采用挖探或原位静压的方法,取120mm原样,间距1.0~2.0m;其湿陷性试验采用双线法。

浸水压力10m以上采用200kPa;10m以下采用300kPa。

7.盐渍土应详细描述,采用挖探取扰样,必须逐段连续采集,取样深度一般为1.0m,在0~0.05m、0.05~0.25m、0.25~0.5m、0.5~0.75m、0.75~1.0m深度取样;当地下水位较深时,应取样至水位,1米以下间距0.5m即1.5、2.0、2.5等。

均质土样不少于500g,非均质均质土样不少于1000g。

8.填土(填筑土、素填土、杂填土)应详细描述,取原样或扰样,采用钻探、标贯或重型动力触探确定判定其成分及密实程度。

常年堆积的生活垃圾及化工垃圾等有水渗出时应取水样做侵蚀性评价。

9.岩石作为特大桥地基时(明挖或桩基),不同岩性代表性做单轴抗压试验(干燥、饱和),各特大桥主要岩性要有三组(钻孔取芯长度一般不小于200mm,便于试验室切取)。

10、土样取出后,应检查土柱质量及岩性是否与记录相符,如发现土样有受压、扰动、碎裂和变形等情况时,应将其废弃,并重新取样。

11.钻机所取原状土样质量要求必须达到Ⅱ级以上。

12.土样筒周围的缝隙应采用取样位置含水量相同的土体堵塞,严禁用地表的干土或过湿的土体堵塞,影响原状土样的含水率。

原样应现场及时蜡封,标明工程名称、工点名称、里程、岩性、取样编号及深度、时间、地下水位、土柱上下,采取防震、防晒、防冻措施,确保原样不扰动、不失水。

13、应经常检查取土器(标贯器)的完好情况,当发现取土器(标贯器)有变形、刃口缺损时,应及时校正或更换。

14.标准贯入试验应在清孔、预打15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数,(日志中应分别记录),累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数;重型动力触探应在清除孔底残土后进行,每次试验至少连续打入50cm,贯入过程中应不间断地连续击入,锤击频率应控制在15~30击/min。

标准贯入试验及重型动力触探应记录钻杆长度。

试验时分别记录标贯及动探每打入10cm的锤击数(日志中应分别记录)。

对于静力触探达不到设计孔深地段,可采用动力触探。

15.沿线需进行物探工作的地段主要有:

岩溶发育地段、挖方地段、城镇和既有线附近勘探孔孔位探查及孔内剪切波速试验等。

16.大、中桥原则上每个工点选一孔进行剪切波速测试,不同工点相距较近、地貌单元相同、地层条件一致时,可以代表性做;特大桥工点进行剪切波速测试的间距一般控制在1000m左右,现场根据地形地貌、地质条件适当调整,综合评价场地类别。

17.需要进行地震液化判别的饱和粉土、砂质黄土和砂土,应进行标贯试验,测试深度:

地震动峰值加速度为0.20g的地段为地面以下20m;地震动峰值加速度为0.10~0.15g的地段为地面以下15m,但对桩基础或基础埋深大于5m的天然地基则为地面以下20m;液化判定以钻探为主,触探为辅,当钻探判定不液化时,触探不再判定。

18.正确确定地下水类型,准确测量勘探孔(包括触探孔)初见及稳定水位,水位稳定时间应符合有关规范的规定。

每个单独工点均应采取地下水样、地表水水样,取样间距不超过1km,同一工点根据微地貌变化及不同地下水类型加取地下水。

河水和渠水均应取水样,有污染或有侵蚀性的地段必须加密取样。

如遇多层地下水,应分层采取地下水进行水质分析试验。

每组水样取两瓶,其中一瓶(500ml)投放大理石粉2~3g,摇晃溶解后随即密封,并在水样标签上注明。

水样应标明工程名称、工点名称、水源类型、取水位置、编号、时间等,现场蜡封。

各种样品均应及时试验。

水样及时送达试验室,做水质侵蚀性分析试验。

19.土样的腐蚀性原则上每工点取一组,但取样间距不大于3km,取样深度0~1.0m范围内。

样品及时送实验室试验。

20.凡不在现场试验的样品,送样单需经地路组检查,地路组保留一份。

附录

一、一般土的分类1、土的颗粒分组

颗粒名称

粒径d(mm)

漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱)

大

d>800

中

400<d≤800

小

200<d≤400

卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱)

大

60<d≤200

中

40<d≤60

小

20<d≤40

圆砾(浑圆、圆棱)或角砾

大

10<d≤20

中

5<d≤10

小

2<d≤5

砂粒

粗

0.5<d≤2

中

0.25<d≤0.5

细

0.075<d≤0.25

粉粒

0.005≤d≤0.075

黏粒

d<0.005

2、碎石类土的划分

土的名称

颗粒形状

土的颗粒级配

漂石土

浑圆或圆棱状为主

粒径大于200mm的颗粒超过总质量的50%

块石土

尖棱状为主

卵石土

浑圆或圆棱状为主

粒径大于60mm的颗粒超过总质量的50%

碎石土

尖棱状为主

粗圆砾土

浑圆或圆棱状为主

粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%

粗角砾土

尖棱状为主

细圆砾土

浑圆或圆棱状为主

粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%

细角砾土

尖棱状为主

注:

定名时应根据粒径分租,由大到小,以最先符合者确定。

3、砂类土的划分

土的名称

土的颗粒级配

砾砂

粒径大于2mm的颗粒超过总质量的25~50%

粗砂

粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%

中砂

粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%

细砂

粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的85%

粉砂

粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50~85%

注:

定名时应根据粒径分租,由大到小,以最先符合者确定。

塑性指数等于或小于10,

且粒径大于0.075mm颗粒的质量不超过全部质量50%的土,应定名为粉土。

4、粘性土的划分

土的名称

塑性指数Ip

粉质黏土

10<Ip≤17

黏土

Ip>17

黄土按塑性指数分类:

塑性指数大于10为黏质黄土;塑性指数小于等于10为砂质黄土。

野外塑性状态参考值

标准贯入锤击数N

坚硬

N>30

硬塑

15<N≤30

可塑

8<N≤15

软塑

3≤N≤8

流塑

N<3

二、一般土的物理性质

1、砂类土密实程度的划分

密实程度

标准贯入锤击数N

相对密度Dr

密实

N>30

Dr≥0.67

中密

15<N≤30

0.4<Dr≤0.67

稍密

10<N≤15

0.33<Dr≤0.4

松散

N≤10

Dr<0.33

2、粉土密实程度的划分

密实程度

孔隙比e值

野外参考

密实

e<0.75

硬可-硬塑状

中密

0.75≤e≤0.9

可塑状

稍密

e>0.9

软塑状

3、碎石类土和砂类土潮湿程度的划分

分级

饱和度Sr(%)

稍湿

Sr≤50

潮湿

50<Sr≤80

饱和

Sr>80

4、粉土潮湿程度的划分

分级

天然含水率w(%)

稍湿

w<20

潮湿

20≤w≤30

饱和

w>30

5、黏性土塑性状态的划分

塑性状态

液性指数IL

坚硬

IL≤0

硬塑

0<IL≤0.5

软塑

0.5<IL≤1

流塑

IL>1

三、土的野外描述

1、野外描述内容

分类

描述内容

碎石类土

名称,颜色,密实程度,潮湿程度,颗粒成分,粒径组成,颗粒风化程度,磨圆度,充填物成分,性质及含量等

砂类土

名称,颜色,密实程度,潮湿程度,颗粒成分,粒径组成,颗粒形状、夹杂物性质及含量等

粉土

名称,颜色,密实程度,潮湿程度,结构及构造,夹杂物性质及含量等

粘性土

名称,颜色,塑性状态,结构及构造,夹杂物性质及含量等

岩石

名称,颜色,结构及构造,矿物组成、风化程度、岩芯形状等

2、土的野外鉴别

碎石类土的野外鉴别

鉴别

方法

碎石类土

漂石土

块石土

卵石土

碎石土

粗圆

砾土

粗角

砾土

细圆

砾土

细角

砾土

颗粒形状

浑圆或圆棱状为主

尖棱状为主

浑圆或圆棱状为主

尖棱状为主

浑圆或圆棱状为主

尖棱状为主

浑圆或圆棱状为主

尖棱状为主

颗粒粗细

粒径大于200mm的颗粒超过总质量的50%

粒径大于60mm的颗粒超过总质量的50%

粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%

粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%

砂类土的野外鉴别

鉴别

方法

砂类土

颗粒粗细

砾砂

粗砂

中砂

细砂

粉砂

约有四分之一以上颗粒接近或超过小高粱粒大小

约有一半以上颗粒接近或超过细小米粒大小

约有一半以上颗粒接近或超过鸡冠花子粒大小

颗粒粗细程度较精制食盐稍粗与粗玉米粉近似

颗粒粗细程度较精制食盐稍细,与小米粉近似

干燥时状态

颗粒完全分散

颗粒完全分散,有个别粘结

颗粒基本分散,有局部粘结(粘结部分稍加碰撞即散)

颗粒大部分散少量粘结(粘结部分稍加碰撞即散)

颗粒少部分分散,大部分粘结(稍加压力也可分散)

湿润时用手拍击

表面无变化

表面无变化

表面偶有水印

表面有水印

表面有显著水印

粘着感

无粘着感

无粘着感

无粘着感

偶有轻微粘着感

有轻微

粘着感

注:

所列分类标准适用于较纯净的砂、卵石土。

粘性土及粉土的野外鉴别

用手搓捻时的感觉

用放大镜及肉眼观察搓碎的土

干时土的状态

潮湿时土的状态

潮湿时将土搓捻情况

潮湿时用小刀切削情况

其他特征

粘土

极细的均匀土块,很难用手搓碎

均质细粉未,看不见砂粒

坚硬,用锤能打碎,碎块不会散落

粘塑的、滑腻的、粘连的

很容易搓成细于0.5mm的长条,易滚成小土球

光滑表面,土面上看不见砂粒

干时有光泽,有细狭条纹

粉质粘土

没有均质的感觉,感到有些砂粒,土块容易被压碎

从它的细粉未可以清楚地看到砂粒

用锤击和手压,土块容易被碎开

塑性的、弱粘结性的

能搓成的粘土较粗的短土条,能滚成小球

可以感觉到有砂粒存在

干时光泽暗沉,条纹较粘土粗而宽

粉土

有干面似的感觉

砂粒少,粉粒多

土块容易散落

成流体状

不能搓成土条和土球

最新沉积粘性土的野外鉴别

沉积环境

颜色

结构性

含有物

河漫滩及部分山前洪、冲积扇(锥)的表层,古河道及已填塞的湖、塘、沟、谷和河道泛滥区

颜色较深而暗,呈褐、粟、暗黄或灰色,含有机质较多时带灰黑色

结构性差,用手扰动原状土时,极易显著变软,塑性较小的土还有振动液化现象

在完整的剖面中找不到淋漓或蒸发作用形成的粒状结核体,但可含有一定磨圆度的外来钙质结核体(如礓结石)及贝壳等,在城镇附近可能含有少量碎砖、瓦片、陶瓷及铜币、朽木等人类活动的遗物

3、土的潮湿程度野外鉴别

粘性土潮湿程度野外鉴别

潮湿程度

名称

IL≤0

0IL>1

坚硬状态

硬、软塑状态

流塑状态

粉质粘土

扰动后一般不能捏成饼,易成碎块和粉未

扰动后能捏成饼,手摇数次不见水,但有时可稍见

扰动后手摇表层出水,手上有明显湿印

粘土

扰动后较难捏成饼,边上多裂口

扰动后,两手相压土成饼状,粘于手掌,揭掉后,掌中有湿痕

扰动拍手捏有明显湿痕,并有土粘于手上

砂类土潮湿程度野外鉴别

潮湿程度

稍湿

潮湿

饱和

试验指标

Sr≤0.5

0.5Sr>0.8

感性鉴定

呈松散状,手摸时感到潮

可以勉强握成团

空隙中的水可自由渗出

4、碎石类土的密实程度野外鉴定

密实

程度

骨架和充填物

天然坡和开挖情况

钻探情况

密实

骨架颗粒交错紧贴,孔隙填满,充填物密实

天然陡坡较稳定,坎下堆积物较少。

镐挖掘困难,用撬棍方能松动,坑壁稳定,从坑壁取出大颗粒处能保持凹面形状

钻进困难,冲击钻探时,钻杆、吊锤跳动剧烈,孔壁较稳定

中密

骨架颗粒疏密不均,部分不连续,孔隙填满,充填物中密

天然坡不易陡立,或陡坡下堆积物较多,但大于粗颗粒安息角。

镐可挖出,坑壁有掉块现象,从坑壁取出大颗粒处,砂类土不易保持凹面形状

钻进较难,冲击钻探时,钻杆、吊锤跳动不剧烈,孔壁有坍塌现象

稍密

多数骨架颗粒不接触,孔隙基本填满,但较松散

不易形成陡坎,天然坡略大于颗粒的安息角。

镐较易挖掘。

坑壁易掉块,从坑壁取出较大颗粒后易塌落

钻进较难。

钻探时,钻具有跳动,孔壁较易

松散

多数骨架颗粒不接触,而被充填物包裹,充填物分散

不能形成陡坎,天然坡接近于粗颗粒的安息角。

锹可以挖掘,坑壁易坍塌,从坑壁取出大颗粒后,砂类土即塌落

钻进较容易,冲击钻探时,钻杆稍有跳动,孔壁易坍塌