医用化学教案讲解.docx

《医用化学教案讲解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医用化学教案讲解.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

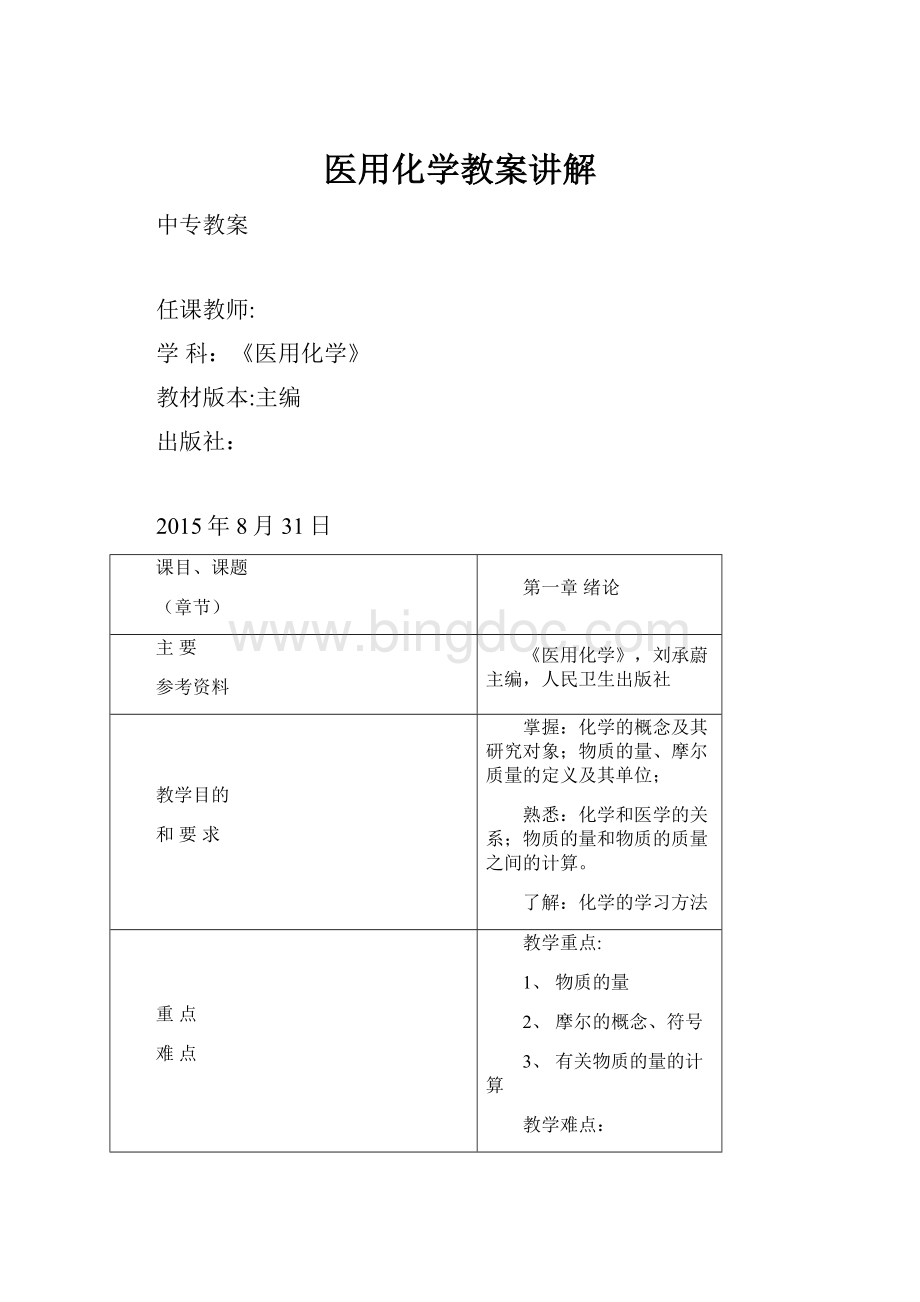

医用化学教案讲解

中专教案

任课教师:

学科:

《医用化学》

教材版本:

主编

出版社:

2015年8月31日

课目、课题

(章节)

第一章绪论

主要

参考资料

《医用化学》,刘承蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

掌握:

化学的概念及其研究对象;物质的量、摩尔质量的定义及其单位;

熟悉:

化学和医学的关系;物质的量和物质的质量之间的计算。

了解:

化学的学习方法

重点

难点

教学重点:

1、物质的量

2、摩尔的概念、符号

3、有关物质的量的计算

教学难点:

1、物质的量

2、摩尔的概念

3、有关物质的量的计算

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法

辅助手段:

主要运用多媒体教学

教学内容:

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

一、化学的研究对象

化学的概念:

化学是研究物质的组成、结构、性质、变化规律和应用的一门自然科学,具有创造性和实用性。

二、化学和医学的关系(15min)

医学的研究对象是人体,人体是一个复杂的化学反应器,每时每刻都在进行着化学反应。

食物的消化和吸收是化学变化的过程。

患者到医院就诊时,医务人员对患者的血液、尿液和体液进行检验,为诊断提供科学依据。

护士打针、输液也要准确计算药物的浓度,配制药液。

医学上很多药物是人工合成的,药物配置不当,能使药物失效,引起不良反应。

三、学习化学的方法(15min)

第二节化学中常用的物理量——物质的量

一、物质的量及其单位(25min)

(一)物质的量

1、概念:

表示构成物质的微观粒子数目的物理量。

微观粒子表示符号:

n

理解概念的注意事项、相关计算,举例、练习。

(二)物质的量的单位(20min)

表示符号:

mol;阿佛加德罗常数NA=6.02×1023mol-1

意义及表示方法;n=N/NA

小结:

讲清楚化学的定义、分类、任务和作用。

让学生了解化学与医学的关系,在教学过程中尽量列举化学解决实际问题的事例,让学生了解学习化学的重要性和必要性;激发学生的学习兴趣,树立学好这门课的信心。

讲解物质的量时处理好宏观物质与微观粒子的关系,讲清楚概念,让学生掌握相关计算。

复习思考题:

1、1mol大米含有6.02×1023个大米粒,说法对吗?

为什么?

2、P15问题3-1,3-2

下次课预习要点:

摩尔质量及有关物质的量的计算

子可以是原子、分子、离子、电子或这些离子的特定组合。

2、物质的量是国际单位制(SI)七个基本物理量之一,和长度、时间、质量等概念一样。

七个基本物理量是时间(秒)、质量(千克)、长度(米)、温度(开尔文)、电流强度(安培)、物质的量(摩尔)、光照强度(坎德拉)。

(二)物质的量的单位——摩尔(mol)

1、阿伏加德罗常数:

科学上以0.012千克C所含原子数为1摩尔。

经测定,0.012千克C含C原子数为6.02乘10的23次方,该常数是科学家阿伏加德罗发明,称为阿伏加德罗常数。

例如:

1摩尔

2、计算公式:

物质的量Nb阿伏加德罗常数NA和离子数N之间的关系:

(见第3页)

二、摩尔质量(45min)

(一)概念:

就是每摩尔物质的质量。

符号:

M单位:

kg/mol常用g/mol

(二)有关物质的量的计算(45min)

物质的量、物质的质量和摩尔质量之间的关系(见第4页)

举例及练习

小结:

讲清楚摩尔质量(MA)是1mol物质所具有的质量,数值上等于其分子量(或原子量)。

反复举例、练习,让学生掌握摩尔质量的含义及相关计算。

复习思考题:

杯子里装有水54g,含有多少个水分子?

每个水分子有多重呢?

教学后记

第二章溶液

主要

参考资料

《医用化学》(第二版),刘承蔚主编:

人民卫生出版社

教学目的

和要求

掌握物质的量浓度、质量浓度的概念、符号、公式及相关计算。

熟悉质量分数、体积分数的概念、符号、公式及相关计算。

了解溶液浓度的换算

重点

难点

教学重点:

1.物质的量浓度

2.质量浓度的概念、符号、公式及相关计算。

教学难点:

相关计算及溶液浓度的换算

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法、举例法、讨论法、练习法

辅助手段:

主要运用多媒体教学

教学内容:

第一节溶液的浓度

一、溶液的基本概念

一种或几种物质均匀地分布在另一种物质中所形成的均匀、稳定、澄清的体系叫溶液。

被溶解的物质叫溶质,容纳溶质的物质叫溶剂。

一般来说,溶剂是水,乙醇、汽油等也是很好的溶剂。

二、溶液的浓度

溶剂的量与溶液的量之比称为溶液的浓度。

其公式为:

浓度=溶质的量除以溶液的量

其中溶质的量可以为质量、体积、物质的量。

医学上常用的是物质的量浓度、质量浓度、体积分数。

(一)物质的量浓度(20min)

1、溶液中溶质B的物质的量nB除以溶液的体积V。

2、计算公式:

cB=nB/v

3、常用单位:

mol/L,mmol/L,µmol/L

4、计算方法

(1)已知溶质的物质的量和溶液的体积,求物质的量浓度。

(2)已知溶质的质量和溶液的体积,求物质的量浓度。

(3)已知物质的量浓度和溶液的体积,求溶质的质量。

(二)质量浓度(20min)

1、概念:

溶液中溶质B的质量mB除以溶液的体积V。

2、公式:

ρB=mB/v

3、单位:

SI制单位:

kg/m3常用单位:

g/L,mgl/L,µg/L

举例

(三)体积分数

1、概念:

体积分数是指溶质的体积除以溶液的体积。

数学表达式见书第9页。

2、计算公式:

三、溶液的配制与稀释

(一)溶液的配制(65min)

例2-6怎样配制500毫升的0.5mol/L的氢氧化钠溶液?

配制方法:

1、称量:

用托盘天平称10克氢氧化钠,倒入200ml小烧杯中。

2、溶解:

将蒸馏水倒入小烧杯中,用玻璃棒不断搅拌,使氢氧化钠彻底溶解。

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

3、转移:

将溶解的氢氧化钠溶液转移入500ml的量筒中,再用蒸馏水洗涤烧杯2-3次,洗涤液倒入量筒中。

4、定容:

继续往量筒中加蒸馏水,加到离刻度线1-2厘米处,改用滴管加到刻度处。

(二)溶液的稀释(25min)

1、概念:

指在溶液中加入溶剂,使溶液浓度降低的过程。

稀释前溶质的量=稀释后溶质的量

稀释公式:

c1xv1=c2xv2称为稀释定律

例2-7用市售物质的量浓度为18mol/L的碳酸氢钠溶液40ml,可配制成2mol/L的碳酸氢钠溶液多少毫升?

解:

已知C1=18,V1=40,C2=2求V2=?

小结:

1、配制溶液的步骤及相关计算

2、操作过程中的误差来源

复习思考题:

市售浓硫酸质量浓度为1.84g/ml,质量分数为98%1.0L,3.0mol.l-1的硫酸,应怎样配制?

教学后记

第二节溶液的渗透压

主要

参考资料

《医用化学》(第二版),刘承蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

掌握:

渗透现象与渗透压。

熟悉:

渗透压与溶液浓度的关系。

了解:

渗透压和渗透现象在医学上的意义。

重点

难点

教学重点:

渗透现象与渗透压。

教学难点:

1、渗透压与溶液浓度的关系

2、渗透浓度的概念。

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法,讨论法,练习法

辅助手段:

主要运用多媒体教学

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

教学内容:

一、渗透现象与渗透压(30min)

1、扩散:

是物质从高浓度区域向低浓度区域移动的过程。

2、半透膜:

只允许较小的分子自由通过,而较大的溶质分子不能通过的薄膜叫半透膜。

如动植物膜、医用透析膜等。

3、渗透现象:

稀溶液进入浓溶液的现象叫渗透现象。

4、渗透压:

发生渗透现象后,最终半透膜两侧进出水分子的量相等,达到动态平衡,渗透现象不在发生,此时的静水压叫渗透压。

5、渗透压产生的条件:

一是要有半透膜,二是要有浓度差。

二、渗透压与溶液浓度的关系(20min)

溶液的浓度越大,渗透压越大。

三、渗透压在医学上的意义(30min)

(一)等渗、低渗、高渗溶液

1、等渗溶液:

在相同温度下,渗透压相等的两种溶液

2、高渗溶液:

两种溶液渗透压高的溶液叫高渗溶液。

临床补液的注意事项

小结:

1、讲头渗透浓度与物质的量浓度的区别与联系。

2、紧密结合渗透压与医学的关系及临床现象。

复习思考题:

P27问题3-8,3-9,3-10

3、低渗溶液:

两种溶液,渗透压低的溶液

(二)渗透压在医学上的意义

1、溶血现象:

红细胞在低渗溶液中,水分子不断向红细胞内渗透,红细胞逐渐膨大,直至破裂,释放出血红蛋白,这种现象叫溶血现象。

2、包浆分离:

红细胞在高渗溶液中,红细胞内的渗透压小于外面溶液的渗透压,细胞内的水分子就会向外渗透,使细胞发生萎缩,叫包浆分离,堵塞血管,形成血栓。

教学后记

第三章电解质溶液

主要

参考资料

《医用化学》,刘承蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

1、掌握:

溶液的酸碱性和PH值;盐的水解;缓冲作用和缓冲溶液。

2、熟悉:

强电解质和弱电解质;水的电离;盐水解的主要类型,缓冲溶液的组成和原理。

3、了解:

弱电解质的电离平衡;酸碱指示剂;盐水解的意义;缓冲溶液在医学上的应用。

重点

难点

教学重点:

掌握弱电解质和强电解质

教学难点:

弱电解质的电离平衡

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法,讨论法,练习法

辅助手段:

多媒体教学

教学内容:

电解质的概念:

是溶于水或者熔融状态下能导电的化合物。

非电解质的概念:

是溶于水和熔融状态下都不能导电的化合物如。

如蔗糖、乙醇、尿素。

第一节弱电解质的电离平衡

一、强电解质和弱电解质(25min)

(一)电离:

电解质在水溶液中或熔融状态下下形成自由移动的阴阳离子的过程。

Nacl的电离方程式为:

(二)强电解质和弱电解质

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

1、强电解质:

在水溶液中能全部电离成离子,如强酸、强碱和大多数盐。

强电解质的电离是不可逆的。

电离方程式用等号或箭头表示。

2、弱电解质:

在水溶液中只有部分电离成离子。

如弱酸、弱碱和少数盐。

电离过程是可逆的。

电离方程式用双向箭头表示。

二、弱电解质的电离平衡(50min)

(一)电离平衡:

在一定温度下,当弱电解质电离成离子的速率等于离子重新结合成分子的速率时,电离过程就达到了电离平衡状态,称为电离平衡。

电离平衡是一种动态平衡。

(二)电离平衡的移动

电离平衡是一种动态平衡,一旦外界条件发生改变,电离平衡就会被打破,变成一种不平衡状态,经过一段时间,在新的条件下建立新的平衡。

这种由于条件的改变,弱电解质由原来的电离平衡达到新的电离平衡的过程叫电离平衡的移动。

小结:

1、使学生了解强弱电解质的区别,会写电离方程式。

2、了解电离平衡是动态平衡,条件改变,平衡移动。

复习思考题:

P34问题4-3

教学后记

课目、课题

(章节)

第二节水的电离和溶液的PH

主要

参考资料

《医用化学》刘成蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

掌握:

溶液的酸碱性和pH;

熟悉:

水的电离;

了解:

pH在医学和生物学上的重要意义。

重点

难点

教学重点:

溶液的酸碱性和pH

教学难点:

溶液的酸碱性和pH。

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法,讨论法,练习法

辅助手段:

主要运用多媒体教学

教学内容:

一、水的电离(15min)

1、水是弱电解质,水的电离平衡:

H2O=H++OH–

实验测得:

在22度时,纯水中氢离子和氢氧根离子的浓度各等于1.010-7

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

2、水的离子积:

在一定温度下,水中氢离子和氢氧根离子的浓度的乘积是一个常数,称为水的离子积常数,简称水的离子积。

水的离子积常数KW=[H+][OH-]=1.010-14

二、溶液的酸碱性(55min)

(一)中性溶液:

[H+]=[OH-]=1.010-7mol/L

酸性溶液:

[H+]>1.010-7mol/L>[OH-]

碱性溶液:

[OH-]>1.010-7mol/L>[H+]

(二)pH=-log[H+]

三、溶液的PH值

溶液的酸碱性与pH的关系

中性溶液pH=7

酸性溶液pH﹤7

碱性溶液pH﹥7

三、pH在医学和生物学上的重要意义(10min)

1、控制土壤的PH值可使植物生长的更好。

2、正常人体血液中的PH为7.35-7.45,临床上把PH小于7.35称为酸中毒,PH大于7.45称为碱中毒。

PH变动范围为6.9-7.8,PH低于7.35时,就会引发多种疾病,如糖尿病、痛风、癌症等。

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

四、酸碱指示剂

1、酸碱指示剂的概念:

在不同PH溶液中能显示不同颜色的化合物。

2、在酸性溶液中加入石蕊指示剂,溶液变红色;在碱性溶液中加入石蕊指示剂,溶液变蓝色。

在碱性溶液中加入酚酞指示剂,溶液变红色。

小结:

1、无论是中性、酸性、碱性溶液中,都同时含有H+和OH-,而且[H+][OH-]=1.010-14。

[H+]越大,[OH-]越小,酸性越强;

[OH-]越大,[H+]越小,碱性越强。

2、pH越小,酸性越强;pH越大,碱性越强。

复习思考题:

1、P36问题4-7

2、溶液的pH相差三个单位,[H+]相差多少倍?

教学反思

第三节盐类的水解

主要

参考资料

《医用化学基础》(第二版),刘承蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

1、掌握:

盐的水解。

2、熟悉:

盐水解的主要类型。

3、了解:

盐水解的重要意义。

重点

难点

教学重点:

盐的水解

教学难点:

盐的水解

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法、举例法、讨论法、练习法。

辅助手段:

主要运用多媒体教学;

教学内容:

一、盐的水解(10min)

1、盐的概念:

电离时生成金属离子和酸根离子的化合物。

某些盐中既无氢离子,也没有氢氧根离子,但其水溶液并不显中性。

2、原因:

这些盐溶于水后,组成盐的离子能与水电离出的氢离子或氢氧根离子作用,生成难电离的弱酸或弱碱,改变了氢离子和氢氧根离子的浓度,使溶液显酸性或碱性。

3、盐的水解的概念:

水溶液中盐的离子跟水中的氢离子或氢氧根离子结合成弱电解质的反应叫盐的水解。

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

二、盐水解的主要类型(20min)

(一)强酸弱碱盐的水解(水解后溶液显酸性)

(二)强碱弱酸盐的水解(水解后溶液显碱性)

(三)强酸强碱盐的水解(水解后溶液显中性)

(四)弱酸弱碱盐的水解(水解后谁强显谁性)

三、盐的水解在医药和日常生活上的重要意义(15min)

1、生活中明矾净水。

2、医学上:

(1)常用碳酸氢钠来治疗胃酸过多或酸中毒,因其水解呈碱性,可中和过多的酸。

(2)用氯化铵来治疗碱中毒,因为水解呈酸性,可中和过多的碱。

第四节缓冲溶液

一、缓冲作用和缓冲溶液

人体血液PH为7.35-7.45,保持基本恒定,血液具有一定的调节PH的能力。

我们把能够抵抗外加少量酸、碱和水的稀释,而本身PH不大改变的作用称为缓冲作用,具有缓冲作用的溶液叫缓冲溶液。

二、缓冲溶液的组成

1、缓冲对:

缓冲溶液具有抗酸和抗碱两种成分,这两种成分称为缓冲对。

2、抗酸成分具有碱性,能够抵抗外来少量的酸,从而使

六、缓冲溶液在医学上的意义(20min)

小结:

1、强酸弱碱盐水解溶液显酸性,强碱弱酸盐水解溶液显碱性,强碱强酸盐不水解。

2、缓冲溶液对维持人体内溶液的pH有十分重要的意义。

复习思考题:

1、P39问题4-8,4-9。

2、P42自测题

下次课预习要点:

有机化学基础知识

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

使PH不至于下降。

抗碱成分具有酸性,能够抵御外来少量的碱,从而使PH不至于上升。

3、缓冲对=抗酸成分+抗碱成分

4、缓冲对的分类

(1)弱酸对应的强碱盐

(2)弱碱对应的强酸盐

(3)多元弱酸的酸式强碱盐对应的次级盐

三、缓冲原理

四、缓冲溶液在医学上的意义

人体内各种体液都保持一定的PH范围,如胃液为1-3,尿液为4.8-7.5,血液为7.35-7.45,主要是缓冲对的作用。

教学反思

第四章有机化合物概述

主要

参考资料

《医用化学》,刘承蔚主编,人民卫生出版社

教学目的

和要求

熟悉有机化合物的特性和有机化合物的分类;

了解有机化合物的结构。

重点

难点

教学重点:

有机化合物的分类

教学难点:

按官能团分类

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法,讨论法,练习法

辅助手段:

主要运用多媒体教学;

教学内容:

第一节有机化合物的基本知识

一、有机化合物的概念(5min)

碳氢化合物及其衍生物叫做有机化合物,但不包括碳的氧化物、碳酸和碳酸盐。

二、有机化合物的特性

(一)可燃性大多数有机化合物都能燃烧。

(二)熔点低一般在400度以下。

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

(四)稳定性差有机化合物不如无机化合物稳定,常因湿度、温度、细菌或空气的影响容易分解变质。

(五)反应速度慢一般需要数小时或数天甚至更长时间,为了加快反应,常常需要加热、加催化剂等。

(六)反应产物复杂反应产物常常是混合物。

二、有机化合物的结构特征和同分异构体

(一)碳原子的特性

1、结构式碳原子的最外层有四个电子,在化学反应中既不容易失去电子,也不容易得到电子,容易形成4个稳定的共价键

二、有机化合物的结构(15min)

三、有机化合物的特性(10min)

四、有机化合物的分类(15min)

(一)按碳链分类

(二)按官能团分类

五、烃的概念和分类(20min)

六、烷烃的结构和命名(25min)

(一)烷烃的结构、同系物和分子组成通式。

(二)碳原子的种类

(三)普通命名法

小结:

1、烃类是有机化合物的母体。

2、简单的烷烃可以用普通命名法,复杂的烷烃必须用系统命名法。

复习思考题:

1、P49自测题。

2、P54问题6-1

下次课预习要点:

烷烃的系统命名法、不饱和链烃和闭链烃

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

个共价键,如甲烷(第37页),一根短线表示一个共价键,这种化学式叫结构式。

2、碳碳单键、碳碳双键、碳碳三键形成一个共价键的叫碳碳单键,形成两个共价键的叫碳碳双键,形成三个共价键的叫碳碳三键。

如图(37页)。

碳原子之间的结合,可以由几个、几十个、甚至更多的碳原子,形成长短不同的链状、环状,构成有机化合物的基本骨架。

(二)同分异构现象

有机化合物中分子式相同,而结构不同的现象叫同分异构现象,如乙醇和甲醚。

分子式相同,而结构不同的化合物互称同分异构体。

教学后记

第二节有机化合物的分类

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

学时分配:

2学时

教学方法:

讲授法,举例法,讨论法,练习法

辅助手段:

主要运用多媒体教学;

教学内容:

有机化合物的分类:

一、根据碳链骨架分类

(一)开链化合物

分子中碳原子间相互结合而成开放的链状,叫开链化合物。

如丙烷、丙醇、丙醛

(二)闭链化合物

在这类化合物中,碳原子之间、碳原子与其它原子之间结合成闭合的链状,即环状,叫闭链化合物。

1、碳环化合物这类化合物分子中的环全部是由碳原子组成。

根据碳环的结构不同,分为脂环化合物和芳香化合物。

如环己烷(脂环化合物)、苯(芳香化合物)

2、杂环化合物这类化合物分子中,组成环的原子除碳原子外,还有其它原子如O、N、S、P等,这些原子通常称为杂原子。

如呋喃、嘧啶(39页)

二、根据官能团进行分类

官能团是决定有机化合物的主要化学性质的原子或原子团,含有相同官能团的化合物具有相似的性质。

如碳碳双键、碳碳三键、羟基、醛基、酮基、羧基、氨基。

一、烷烃的系统命名(30min)

1、选择主链;2、给主链编号;3、确定名称。

二、烯烃的结构和命名(20min)

官能团:

碳碳双键;通式:

CnH2n;命名

三、炔烃的结构和命名(15min)

官能团:

碳碳叁键;通式:

CnH2n-2;命名

四、芳香烃(25min)

(一)、苯的结构、同系物及命名

(二)、稠环芳香烃

小结:

1、烷烃的命名是有机化合物命名的基础。

2、烯烃和炔烃的系统命名与烷烃相似,但不完全相同,主要区别在于选择主链和确定取代基的位置。

复习思考题:

1、P61自测题。

2、烯烃和炔烃的系统命名与烷烃的异同点?

下次课预习要点:

醇、酚和醚

教学后记

第五章烃

教学目的

和要求

1、掌握烃的概念、烃的分类;

2、熟悉烃的命名;

3、了解液体石蜡、凡士林、苯

重点

难点

教学重点:

烃的概念、烃的分类

教学难点:

烃的命名

教学时间

教学手段

教学方法

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

教学内容:

第一节烃的概念和分类

一、烃的概念

指由碳和氢两种元素组成的化合物。

烃是有机化合物的母体,其它的有机化合物可视为烃的衍生物。

二、烃的分类

教学进程

(含

教学内容、

教学方法、辅助手段、

师生互动、

学时分配、

板书设计)

根据烃分子中碳原子的连接方式和顺序的不同,常见烃可分为:

(一)饱和链烃

1、开链烃(脂肪烃)分子中碳原子的骨架都是开放性的烃。

2、烷烃(饱和链烃)碳原子以单键相连,碳的其它共价键都与氢原子相连的开链烃。

很稳定。

3、分子式:

(42页)

(二)不饱和链烃分子中含有碳碳双键、碳碳三键的开链烃。

1、烯烃含有双键的开链烃。

2、炔烃;含有三键的开链烃。

3、特点:

化学性质活泼。

4、烯烃分子通式:

5、炔烃分子通式:

(三)闭链烃

1、概念:

分子中含有碳原子组成环状结构的烃

2、分类;根据它们的结构和性质分为:

(1)脂环烃化学性质与脂肪烃类似的环烃

(2)芳香烃分子中含有一个或多个苯环结构的烃。

(四)烃基烃分子去掉一个氢