七年级下册数学教学设计第一周.docx

《七年级下册数学教学设计第一周.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级下册数学教学设计第一周.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

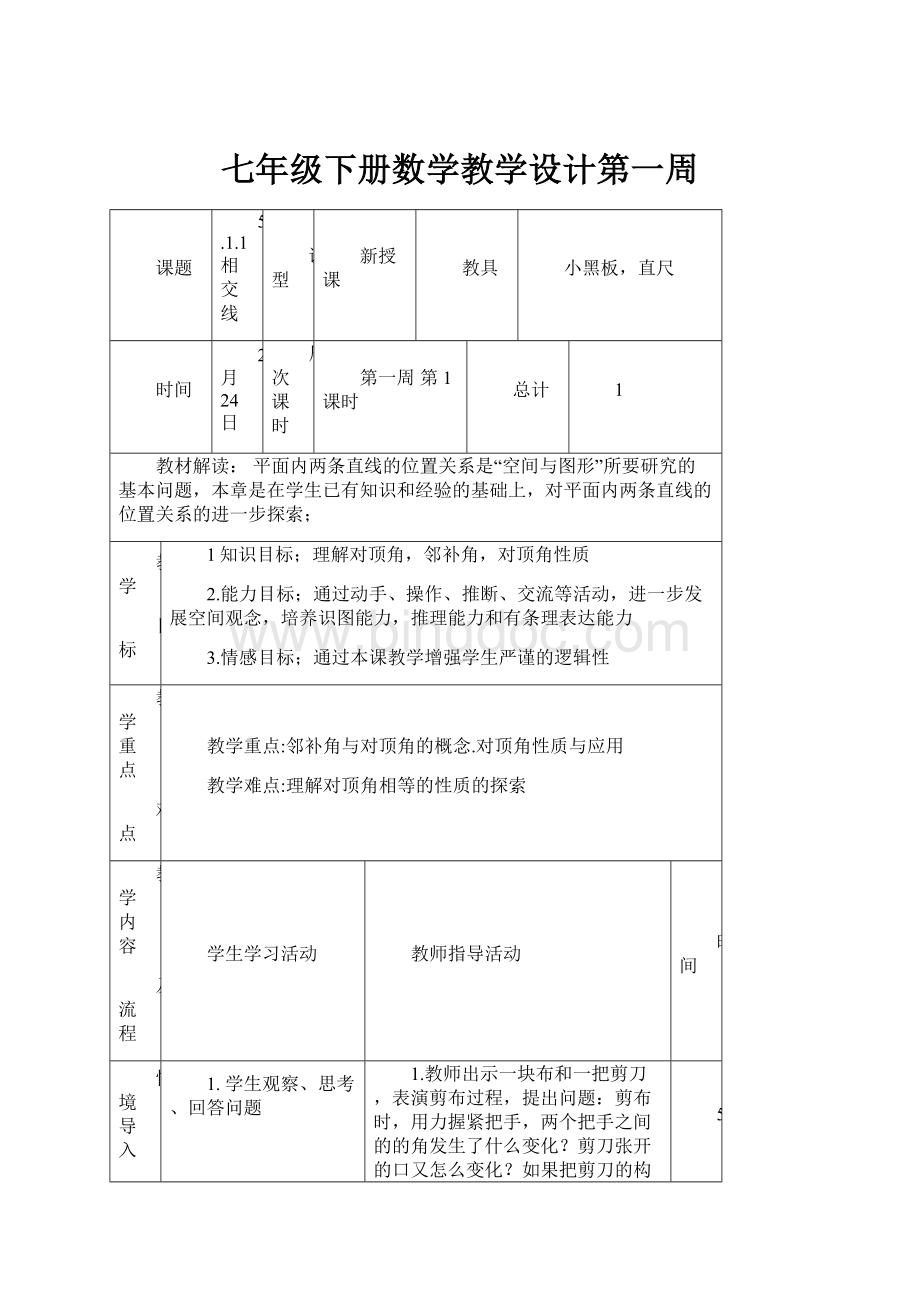

七年级下册数学教学设计第一周

课题

5.1.1相交线

课型

新授课

教具

小黑板,直尺

时间

2月24日

周次课时

第一周第1课时

总计

1

教材解读:

平面内两条直线的位置关系是“空间与图形”所要研究的基本问题,本章是在学生已有知识和经验的基础上,对平面内两条直线的位置关系的进一步探索;

教学

目标

1知识目标;理解对顶角,邻补角,对顶角性质

2.能力目标;通过动手、操作、推断、交流等活动,进一步发展空间观念,培养识图能力,推理能力和有条理表达能力

3.情感目标;通过本课教学增强学生严谨的逻辑性

教学重点

难点

教学重点:

邻补角与对顶角的概念.对顶角性质与应用

教学难点:

理解对顶角相等的性质的探索

教学内容

及流程

学生学习活动

教师指导活动

时间

情境导入

明晰目标

1.学生观察、思考、回答问题

2.学生拿出课前准备的剪刀和布料,分小组进行研究。

3.各组成员认真在练习本上画图理解。

4.所有同学认真看学习目标并进行记忆

1.教师出示一块布和一把剪刀,表演剪布过程,提出问题:

剪布时,用力握紧把手,两个把手之间的的角发生了什么变化?

剪刀张开的口又怎么变化?

如果把剪刀的构造看作是两条相交的直线,以上就关系到两条直线相交所成的角的问题。

2.教师利用小黑板出示本节课的学习目标。

5

问题导航

自主学习

1.学生思考并在小组内交流,全班交流。

学生直观地感知角有“相邻”、“对顶”关系时,并用几何语言准确表达。

2.学生回答:

“

关系,找出邻补角和对顶角的特征

3.学生用量角器分别量一量各角的度数,发现各类角的度数有什么关系?

1.学生画直线AB、CD相交于点O,并说出图中4个角,两两相配

共能组成几对角?

根据不同的位置怎么将它们分类?

教师提问:

如果改变

的大小,会改变它与其它角的位置关系和数量关系吗?

12

互助合作

释疑解难

小组内交流讨论,互相解疑,并做记录(学生得出结论:

相邻关系的两个角互补,对顶的两个角相等)

参与小组交流讨论

并适当的给予学生适当的点拨和提醒。

10

展示交流

点拨提升

小组代表讲本组的观点进行展示交流,各组成员相互补充、纠正

教师恰当点评,并适当引导,深度挖掘

5

当堂训练

达标测评

学生独立完成下题:

如图,直线a,b相交,

,求

的度数。

学生拿出学案完成对应练习题。

同组之间有不懂的相互帮助完成。

教师巡视,并对各组同学的合作帮助情况给予点评。

10

总结收获

反思提高

总结本节课的收获,各小组派代表发言。

各组之间相互点评。

精当小结,适当点评。

3

板

书

设

计

5.1.1相交线

1.定义:

3各组展示

2.性质:

4课堂小结

教

学

后

记

课题

5.1.2垂线

(1)

课型

新授课

教具

小黑板,直尺

量角器

时间

2月25日

周次课时

第一周第2课时

总计

2

}教材解读:

垂直作为两条直线相交的特殊情形,对垂直的情形进行了专门的研究,探索得出了“过一点有且只有一条直线与已知直线垂直”“垂线段最短”等结论,并给出点到直线的距离的概念。

教学

目标

1.知识目标;理解垂线、垂线段的概念,掌握点到直线的距离的概念和垂线的性质,

2.能力目标;会用三角尺或量角器过一点画已知直线的垂线。

会度量点到直线的距离;会利用所学知识进行简单的推理

3.情感目标;通过本课教学增强学生严谨的逻辑性

教学重点

难点

教学重点:

垂线的定义及性质。

教学难点:

垂线的画法。

教学内容

及流程

学生学习活动

教师指导活动

时间

情境导入

明晰目标

1.学生举手,积极踊跃的回答教师的问题,并同组成员补充。

2.各位同学认真听老师提出的问题,并拿出自己的尺子和量角器画出两条直线相交有直角的情况,认真思考。

3.同组之间相互检查。

4.拿出导学案各组派代表认真读出本节课的学习目标和重难点。

并分析本节的学习目标有什么疑惑?

复习提问:

1.叙述邻补角及对顶角的定义。

2.对顶角有怎样的性质。

前面我们复习了两条相交直线所成的角,如果两条直线相交成特殊角直角时,这两条直线有怎样特殊的位置关系呢?

日常生活中有没有这方面的实例呢?

下面我们就来研究这个问题。

教师用直尺画图

教师同时要注意看学生的注意力是否集中。

8

问题导航

自主学习

1.学生拿出导学案自主学习。

2.认真完成导学案上的自主学习一块。

在出现问题的时候可以同组之间小声交流一下,但是不要影响其他组人。

3.学生完成导学案以后举手示意老师,然后再进行自我检查是否有遗漏的或者错误的地方。

4.学生通过预习直接给出垂线的定义,回答老师的问题,并记忆。

(一)垂线的定义

当两条直线相交的四个角中,有一个角是直角时,就说这两条直线是互相垂直的,其中一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足。

如图,直线AB、CD互相垂直,记作

,垂足为O。

教师画图板书定义

9

互助合作

释疑解难

1.各组同学拿出准备好的直尺。

2.在自己的习题本上画图,先独立完成画图,然后同桌之间比较。

3.画完图形以后同组之间成员讨论三种不同情况的图形特点。

4.各组派成员到黑板展示本组统

一以后的观点,如有问题本组直接上黑板补充。

5.如果本组成员不能修正,则由其他组成员再次进行修正。

教师提出问题:

(二)垂线的画法

探究:

1、用三角尺或量角器画已知直线l的垂线,这样的垂线能画出几条?

2、经过直线l上一点A画l的垂线,这样的垂线能画出几条?

3、经过直线l外一点B画l的垂线,这样的垂线能画出几条?

11

展示交流

点拨提升

1.各组同学展示本组交流的最终结论,并且对本组观点进行讲述。

2.其他各组之间互评。

1.教师认真看学生的展示发现问题不提出来,让其他组的同学修正。

2.教师板书学生的结论:

经过直线外一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

3.教师让学生通过画图操作所得两条结论合并成一条,并板书:

4

当堂训练

达标测评

变式训练,巩固垂线的概念和画法,如图根据下列语句画图:

(1)过点P画射线MN的垂线,Q为垂足;

(2)过点P画射线BN的垂线,交射线BN反向延长线于Q点;

(3)过点P画线段AB的垂线,交线AB延长线于Q点.

学生画图

教师归结:

画一条射线或线段的垂线,就是画它们所在直线的垂线.

10

总结收获

反思提高

学生大胆以小组为单位畅所欲言。

其他小组同学认真倾听,并适当进行补充发言。

本节学习了互相垂直、垂线等概念,还学习了过一点画已知直线的垂线的画法,并得出垂线一条性质,你能说出相关的内容吗?

3

板

书

设

计

5.1.2垂线

1.垂线定义:

3小组展示

2.垂线画法:

4各组小结

教

学

后

记

课题

5.1.2垂线

(2)

课型

新授课

教具

小黑板,直尺

时间

2月26日

周次课时

第一周第3课时

总计

3

}教材解读:

垂直作为两条直线相交的特殊情形,对垂直的情形进行了专门的研究,探索得出了“过一点有且只有一条直线与已知直线垂直”“垂线段最短”等结论,并给出点到直线的距离的概念。

教学

目标

1.知识目标;理解垂线、垂线段的概念,掌握点到直线的距离的概念和垂线的性质,

2.能力目标;会用三角尺或量角器过一点画已知直线的垂线。

会度量点到直线的距离;会利用所学知识进行简单的推理

3.情感目标;通过本课教学增强学生严谨的逻辑性

教学重点

难点

教学重点:

垂线段的定义。

教学难点:

点到直线的距离。

教学内容

及流程

学生学习活动

教师指导活动

时间

情境导入

明晰目标

1.学生举手,积极踊跃的回答教师的问题,并同组成员补充。

学生说出:

两点间线段最短.

2.各位同学认真听老师提出的问题,学生能用数学眼光思考

3.同组之间相互检查。

4.拿出导学案各组派代表认真读出本节课的学习目标和重难点。

并分析本节的学习目标有什么疑惑?

1.教师展示课本图5.1-8,提出问题:

要把河中的水引到农田P处,如何挖渠能使渠道最短?

学生看图、思考.

2.教师以问题串形式,启发学生思考.

(1)问题1,上学期我们曾经学过什么最短的知识,还记得吗?

(2)问题2,如果把渠道看成是线段,它的一个端点自然是P,那么另一个端点的位置呢?

把江河看成直线L,那么原问题就是怎么的数学问题.

7

问题导航

自主学习

1.学生拿出导学案自主学习。

2.认真完成导学案上的自主学习一块。

在出现问题的时候可以同组之间小声交流一下,但是不要影响其他组人。

3.关于垂线段让学生思考:

(1)垂线段与垂线的区别联系.

(2)垂线段与线段的区别与联系.

4.学生通过预习直接给出垂线段的定义,回答老师的问题。

4.学生画图操作,得出结论.

(1)画出直线L,L外一点P;

(2)过P点出PO⊥L,垂足为O;

(3)点A1,A2,A3……在L上,连接PA、PA2、PA3……;

(4)用叠合法或度量法比较PO、PA1、PA2、PA3……长短.

连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短.

简单说成:

垂线段最短.

10

互助合作

释疑解难

1.各组同学拿出准备好的直尺。

2.在自己的习题本上画图,先独立完成画图,然后同桌之间比较。

3.画完图形以后同组之间成员讨论三种不同情况的图形特点。

4.各组派成员到黑板展示本组统

一以后的观点,如有问题本组直接上黑板补充。

5.如果本组成员不能修正,则由其他组成员再次进行修正。

1.师生根据两点间的距离的意义给出点到直线的距离命名.

结合课本图形(图5.1-9),深入认识垂线段PO:

PO⊥L,∠POA=90°,O为垂足,垂线段PO的长度比其他线段PA1、PA2……中是最短的.

按照两点间的距离给点到直线的距离命名,教师板书:

直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离.

在图5.1-9中,PO的长度是点P到直线L的距离,其余结论PA、PA2……长度都不是点P到L的距离.

12

展示交流

点拨提升

1.各组同学展示本组交流的最终结论,并且对本组观点进行讲述。

2.其他各组之间互评。

1.教师认真看学生的展示发现问题不提出来,让其他组的同学修正。

2.教师板书学生的结论:

经过直线外一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

6

当堂训练

达标测评

1巩固垂线段的概念和画法,如图根据下列语句画图:

(1)过点P画射线MN的垂线,Q为垂足;

(2)过点P画射线BN的垂线,交射线BN反向延长线于Q点;

2、练习课本P6练习

教师归结:

画一条射线或线段的垂线,就是画它们所在直线的垂线.

8

总结收获

反思提高

学生大胆以小组为单位畅所欲言。

其他小组同学认真倾听,并适当进行补充发言。

本节学习了互相垂直、垂线等概念,还学习了过一点画已知直线的垂线的画法,并得出垂线一条性质,你能说出相关的内容吗?

2

板

书

设

计

5.1.2垂线

(2)

1.垂线段定义:

3.各组交流结论

2.点到直线的距离:

4.各组分别小结

教

学

后

记

课题

5.1.3三线八角

课型

新授课

教具

直尺,小黑板

时间

2月27日

周次课时

第一周第4课时

总计

4

教材解读:

本节课是这一章当中起到承上启下的作用,它为了我们后面学习平行线的判定和性质奠定了基础,所以这节课的内容非常重要,关键三种角的特点要特别提醒学生分清,切记弄混。

对于他们存在的特点可以用英文字母F,Z,U来进行区分,更有利于学生的记忆。

教学

目标

1.知识目标;1、理解同位角、内错角、同旁内角的概念;

2.能力目标;会识别同位角、内错角、同旁内角.

3.情感目标;培养学生通过思考演算增强严谨的逻辑性

教学重点

难点

教学重点:

同位角,内错角,同旁内角的特点。

教学难点:

三线八角的区分与应用。

教学内容

及流程

学生学习活动

教师指导活动

时间

情境导入

明晰目标

1.学生认真倾听老师的问题,并认真思考。

2.如果有知道的同学迅速举手回答老师的问题,也有自己站起来直接回答问题的。

3.学生读学习目标,并认真分析和理解本节课的学习目标和重难点。

复习回顾:

前面我们研究了一条直线与另一条直线相交的情形,接下来,我们进一步研究一条直线分别与两条直线相交的情形。

教师利用小黑板出示本节学习目标。

4

问题导航

自主学习

学生自主完成课前发下去的导学案,并结合教材内容总结:

在截线的同旁,被截直线的同方向(同上或同下).

具有这种位置关系的两个角叫做同位角。

同位角形如字母“F”。

∠3与∠2、∠4与∠6的位置有什么共同的特点?

在截线的两旁,被截直线之间。

具有这种位置关系的两个角叫做内错角.

内错角形如字母“Z”。

∠3与∠6、∠4与∠2的位置有什么共同的特点?

在截线的同旁,被截直线之间。

具有这种位置关系的两个角叫做同旁内角.

同旁内角形如字母“U”。

如图,直线a、b与直线c相交,或者说,两条直线a、b被第三条直线c所截,得到八个角。

我们来研究那些没有公共顶点的两个角的关系。

∠1与∠2、∠4与∠8、∠5与∠6、∠3与∠7有什么位置关系?

15

互助合作

释疑解难

1.学生分小组展开合作讨论,针对教师提出的问题为中心。

2.当同组成员出现分歧的时候尽量大家讨论一下达到统一,如果实在意见不同可以请教老师。

3.回答教师问题,各组点评。

(1)都不相邻即不存在共公顶点;

(2)有一边在同一条直线(截线)上。

教师提出问题:

思考:

这三类角有什么相同的地方?

提出问题以后布置小组合作完成这个思考。

布置任务以后教师巡视各小组同学完成

10

展示交流

点拨提升

学生以小组为单位利用自己手里的小黑板展示给各组同学

解:

(1)∠1与∠2是内错角,因为∠1与∠2在直线DE,BC之间,在截线AB的两旁;∠1与∠3是同旁内角,因为∠1与∠3在直线DE,BC之间,在截线AB的同旁;∠1与∠4是同位角,因为∠1与∠4在直线DE,BC的同方向,在截线AB的同方向。

(2)如果∠1=∠4,又因为∠2=∠4,所以∠1=∠2;因为∠3+∠4=1800,又∠1=∠4,所以∠1+∠3=1800,即∠1与∠3互补。

教师出示例题

例如图,直线DE,BC被直线AB所截,

(1)∠1与∠2、∠1与∠3、∠1与∠4各是什么角?

为什么?

(2)如果∠1=∠4,那么∠1与∠2相等吗?

∠1与∠3互补吗?

为什么?

5

当堂训练

达标测评

学生完成学案中德当堂达标

先独立完成,如遇有疑难问题可以同组之间小声交流

教师巡视所有同学完成学案,并找学生回答。

10

总结收获

反思提高

学生大胆回答,畅所欲言。

如有需要补充的部分可以由本组成员或者其他小组同学进行补充。

教师问:

“通过这节课,我们主要学习了什么呢?

”

3

板

书

设

计

5.1.3三线八角

1.课前画线引入3。

三线八角的特点:

2.三线八角的形成:

4。

对应例题。

教

学

后

记

课题

5.2.1平行线

课型

新授课

教具

直尺,小黑板

时间

2月28日

周次课时

第一周第5课时

总计

5

教材解读:

本节课是平行线接触的第一节课,学生在上学期就接触过平行线,在同一个平面内俩条直线的位置关系,除了重合这种特殊情况以外就是相交和平行。

这节课主要让学生理解平行线的定义及公理和传递性质的应用。

教学

目标

1.知识目标;了解平行线的概念、平面内两条直线的相交和平行的两种位置关系,知道平行公理以及平行公理的推论

2.能力目标;经历观察教具模式的演示和通过画图等操作,交流归纳与活动,进一步发展空间观念.毛

3.情感目标;会用符号语方表示平行公理推论,会用三角尺和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线.

教学重点

难点

重点:

探索和掌握平行公理及其推论.

难点:

对平行线本质属性的理解,用几何语言描述图形的性质.

教学内容

及流程

学生学习活动

教师指导活动

时间

情境导入

明晰目标

学生交流并形成共识.

转动b时,直线b与c的交点从在直线a上A点向左边距离A点很远的点逐步接近A点,并垂合于A点,然后交点变为在A点的右边,逐步远离A点.继续转动下去,b与a的交点就会从A点的左边又转动A点的左边……可以想象一定存在一个直线b的位置,它与直线a左右两旁都没有交点.

1.复习提问:

两条直线相交有几个交点?

相交的两条直线有什么特殊的位置关系?

学生回答后,教师把教具中木条b与c重合在一起,转动木条a确认学生的回答.教师接着问:

在平面内,两条直线除了相交外,还有别的位置关系吗?

2.教师演示教具.

顺时针转动木条b两圈,让学生思考:

把a、b想像成两端可以无限延伸的两条直线,顺时针转动b时,直线b与直线a的交点位置将发生什么变化?

在这个过程中,有没有直线b与c木相交的位置?

6

问题导航

自主学习

学生拿出导学案先自主学习并完成导学案中的内容。

师生合作进行演示实验

共同得出结论

直线a与b是平行线,记作“∥”,这里“∥”是平行符号.

学生从同一平面内,两条直线的交点情况去确定两条直线的位置关系.

教师进行演示实验

1.定义:

同一平面内,存在一条直线a与直线b不相交的位置,这时直线a与b互相平行.换言之,同一平面内,不相交的两条直线叫做平行线.

教师应强调平行线定义的本质属性,第一是同一平面内两条直线,第二是设有交点的两条直线.

2.同一平面内,两条直线的位置关系

在同一平面内,两条直线只有两种位置关系:

相交或平行,两者必居其一.即两条直线不相交就是平行,或者不平行就是相交.

13

互助合作

释疑解难

学生分小组进行合作探究

得出结论:

学生通过观察画图、归纳平行公理及推论.

(1)由学生对照垂线的第一性质说出画图所得的结论.

(2)在学生充分交流后,教师板书.

平行公理:

经过直线外一点,有且只有一条直线与这条直线平行.

(3)比较平行公理和垂线的第一条性质.

共同点:

都是“有且只有一条直线”,这表明与已知直线平行或垂直的直线存在并且是唯一的.

不同点:

平行公理中所过的“一点”要在已知直线外,两垂线性质中对“一点”没有限制,可在直线上,也可在直线外.

教师对各组同学提出合作任务:

三、画图、观察、归纳概括平行公理及平行公理推论

1.在转动教具木条b的过程中,有几个位置能使b与a平行?

本问题是学生直觉直线b绕直线a外一点B转动时,有并且只有一个位置使a与b平行.

2.用直线和三角尺画平行线.

已知:

直线a,点B,点C.

(1)过点B画直线a的平行线,能画几条?

(2)过点C画直线a的平行线,它与过点B的平行线平行吗?

11

展示交流

点拨提升

4.归纳平行公理推论.

(1)学生直观判定过B点、C点的a的平行线b、c是互相平行.

(2)从直线b、c产生的过程说明直线b∥直线c.

(3)学生用三角尺与直尺用平推方验证b∥c.

(4)师生用数学语言表达这个结论,教师板书.

结果两条直线都与第三条直线平行,那么这条直线也互相平行.

结合图形,教师引导学生用符号语言表达平行公理推论:

如果b∥a,c∥a,那么b∥c.

教师招各组成员代表上黑被进行对平行线公理的推论进行演示,并认真观察各组完成情况

6

当堂训练

达标测评

简单应用.

练习:

如果多于两条直线,比如三条直线a、b、c与直线L都平行,那么这三条直线互相平行吗?

请说明理由.

学生拿出导学案完成对应的达标训练题。

本练习是让学生在反复运用平行公理推论中掌握平行公理推论以及说理规范.

8

总结收获

反思提高

各组派代表积极主动的踊跃发言。

同学们,我们这节课都学习了那些内容呢?

哪个小组能大胆的谈一下。

3

板

书

设

计

5.2.1平行线

1.复习提问3平行线公理:

2.平行线的形成与定义产生:

4平行线的推论

教

学

后

记