届一轮复习 诗歌鉴赏训练全国 7.docx

《届一轮复习 诗歌鉴赏训练全国 7.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届一轮复习 诗歌鉴赏训练全国 7.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

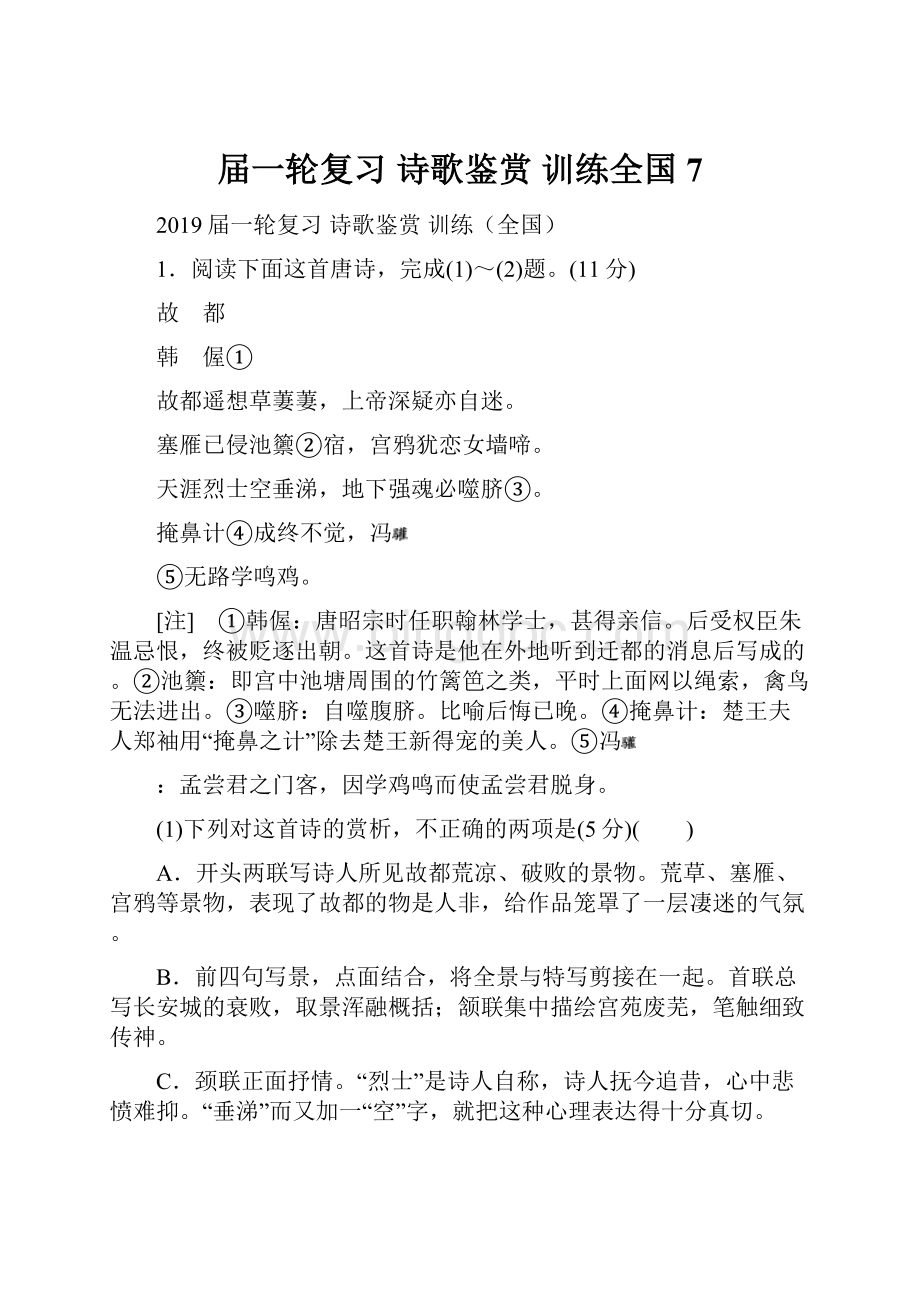

届一轮复习诗歌鉴赏训练全国7

2019届一轮复习诗歌鉴赏训练(全国)

1.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

故 都

韩 偓①

故都遥想草萋萋,上帝深疑亦自迷。

塞雁已侵池籞②宿,宫鸦犹恋女墙啼。

天涯烈士空垂涕,地下强魂必噬脐③。

掩鼻计④成终不觉,冯

⑤无路学鸣鸡。

[注] ①韩偓:

唐昭宗时任职翰林学士,甚得亲信。

后受权臣朱温忌恨,终被贬逐出朝。

这首诗是他在外地听到迁都的消息后写成的。

②池籞:

即宫中池塘周围的竹篱笆之类,平时上面网以绳索,禽鸟无法进出。

③噬脐:

自噬腹脐。

比喻后悔已晚。

④掩鼻计:

楚王夫人郑袖用“掩鼻之计”除去楚王新得宠的美人。

⑤冯

:

孟尝君之门客,因学鸡鸣而使孟尝君脱身。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.开头两联写诗人所见故都荒凉、破败的景物。

荒草、塞雁、宫鸦等景物,表现了故都的物是人非,给作品笼罩了一层凄迷的气氛。

B.前四句写景,点面结合,将全景与特写剪接在一起。

首联总写长安城的衰败,取景浑融概括;颔联集中描绘宫苑废芜,笔触细致传神。

C.颈联正面抒情。

“烈士”是诗人自称,诗人抚今追昔,心中悲愤难抑。

“垂涕”而又加一“空”字,就把这种心理表达得十分真切。

D.“地下强魂必噬脐”,昭宗时宰相崔胤引进朱温的兵力,结果使唐王朝陷入困境,自己也遭杀戮,此句写崔胤泉下有知,定将悔恨莫及。

E.尾联用典。

尾联后一句诗人表达了自己希望解救君主脱离困境的决心,与“冯

无路”形成对比。

“终不觉”“无路”等字眼蕴含强烈的感情色彩。

解析:

选AE A项,“诗人所见”错,这些景象都是诗人想象的。

E项,尾联后一句诗人表达了自己不能解救君主脱离困境的无奈。

(2)全诗表达了诗人的哪些情感?

请结合诗句简要分析。

(6分)

答:

参考答案:

①慨叹国家将亡的哀痛之情,如“草萋萋”“塞雁侵”“宫鸦”“空垂涕”都表达了一种哀痛、无奈、感伤。

②对劫国者(朱温)阴谋夺取天下的愤慨之情,如用典“掩鼻计成”。

③自己远在天涯无法使昭宗皇帝脱险的无奈之情,如用典“冯

无路”。

④自己遭排挤出京,报国无路的愤激之情。

(每点2分,任意答出三点即可给满分)

[诗歌鉴赏]

诗篇开首即从诗人想象中朝廷搬迁后长安城的荒凉破败景象落笔。

第二句是说连高居天宫的天帝见此情景也会深感迷惑,突出都城景象变化之大,同时也烘托出诗人内心的迷惘不安。

颔联承接第一句,进一步展开想象,描写故都冷落的画面。

塞外飞来的大雁已侵入池籞住宿,意味着宫殿残破,无人管理;而园中乌鸦独自傍着矮墙哑哑啼鸣,更给人以物情依旧、人事全非的强烈印象。

颈联转入抒情。

“烈士”,是诗人自称。

当时诗人心萦国事,但痛感自身无能为力。

下句的“地下强魂”,指昭宗时宰相崔胤。

此句说崔胤泉下有知,定将悔恨莫及,后悔自己引进朱温的兵力。

尾联“掩鼻计成”,借指朱温伪装效忠唐室,用阴谋夺取天下。

末句,诗人以冯

自况,慨叹自己没有像孟尝君的门客那样解救君主脱离困境的办法。

2.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

送韩十四江东觐省①

杜 甫

兵戈不见老莱衣②,叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱?

黄牛峡③静滩声转,白马江寒树影稀。

此别应须各努力,故乡犹恐未同归。

[注] ①这首诗是诗人在成都白马江畔送韩十四去江东探亲时写的。

当时安史之乱尚未平定。

②老莱衣:

相传春秋时隐士老莱子,七十多岁还常常穿上彩衣,模仿儿童,使双亲欢娱。

③黄牛峡:

位于宜昌之西。

韩十四去江东探亲要经过此地。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.首句“老莱衣”运用典故,诗人感叹古代老莱子彩衣娱亲的天伦之乐,在这干戈遍地的乱世,已很难找到。

B.“万事非”三字,包容着巨大的世上沧桑,概括了辛酸的人间悲剧,表现出诗人深厚的忧国忧民的思想感情。

C.“何处访庭闱”一句探问,既表达出对韩十四探亲之途渺茫的担忧,又透露了对韩十四此行的关切,感情十分真挚。

D.“树影稀”中一个“稀”字借写稀疏的树影在水边掩映摇晃,联想到友人探亲途中孤身一人的孤独寂寞,表达了对友人的惜别之情。

E.末句“犹恐”二字,传达出诗人对自己的勉励,激励自己虽然友人归乡了,但自己不能归乡,自己还要发奋努力。

解析:

选DE D项,“联想到友人探亲途中孤身一人的孤独寂寞”错,这里表达的应该是诗人目送友人远去,自己感到孤独寂寞。

E项,激励“自己还要发奋努力”理解错误,“犹恐”二字表达的是诗人对未来的担忧和对世事茫茫难卜的感叹。

(2)诗歌第三联使用了多种表现手法,请选择其中两种简要赏析。

(6分)

答:

参考答案:

①以静衬动。

“黄牛峡静滩声转”句以峡岸的静衬托江水的汹涌,表现了对友人行程艰难的忧虑。

②寓情于景。

“白马江寒树影稀”句描写江边寒风中树影稀疏的凄凉之景,将因友人离去而孤寂伤感之情寄寓其中。

③虚实结合。

“黄牛峡静滩声转”句虚写,是想象友人过黄牛峡时的情景,“白马江寒树影稀”句是实写,写诗人在江边送别韩十四的情景。

一虚一实,抒发了作者与友人离别之时的伤感。

④听觉与视觉相结合。

“黄牛峡静滩声转”句作者从听觉角度描绘一路辗转旅途艰险的情景,“白马江寒树影稀”句从视觉角度描绘当时的离别之景。

[诗歌鉴赏]

这首七律,写于唐肃宗上元二年(761)深秋,当时杜甫在成都。

安史之乱尚未平定,史朝义逆势正炽。

江东(长江下游)一带虽未遭受兵祸,但九月间江淮大饥,再加上统治者严加盘剥,于是暴动四起,饿殍塞途。

此诗是诗人在成都附近的蜀州白马江畔送韩十四去江东探亲时写的,在深沉的别情中流露出蒿目时艰、忧心国难的浩茫心事。

诗发端即自不凡,苍劲中蕴有一股抑郁之气。

诗人感叹古代老莱子彩衣娱亲这样的美谈,在干戈遍地的今天,已经很难找到。

这就从侧面扣住题意“觐省”,并且点示出背景。

第二句,诗的脉络继续沿着深沉的感慨向前发展,突破“不见老莱衣”这种天伦之情的范围,而着眼于整个时代。

安史之乱使社会遭到极大破坏,开元盛世一去不复返了。

诗人深感人间万事都已颠倒,到处是动乱、破坏和灾难,不由发出了声声叹息。

“万事非”三字,包容着多么巨大的世上沧桑,概括了多少辛酸的人间悲剧,表现出诗人何等深厚的忧国忧民的思想感情。

三、四两句,紧承“万事非”而来,进一步点明题意。

送友人探亲,不由勾起诗人对自己骨肉同胞的怀念。

在动乱中,诗人与弟妹长期离散,生死未卜,岂非有家等于“无家”!

这也正是“万事非”中的一例。

相形之下,韩十四似乎幸运得多了。

可是韩十四与父母分手年久,现在江东一带又不太平,“访庭闱”恐怕也还有一番周折。

所以诗人用了一个摇曳生姿的探问句,表示对韩十四此行的关切,感情十分真挚。

同时透露出际此乱世,韩十四的前途也不免有渺茫之感。

这一联是前后相生的流水对,从自己的“无家寻弟妹”,引出对方的“何处访庭闱”,宾主分明,寄慨遥深,有一气流贯之妙。

韩十四终于走了。

五、六两句,描写分手时诗人的遐想和怅惘。

诗人伫立白马江头,目送着韩十四登船解缆,扬帆远去,逐渐消失在水光山影之间了,他还在凝想入神。

韩十四走的主要是长江水路,宜昌西面的黄牛峡是必经之地。

这时诗人的耳际似乎响起了峡下黄牛滩的流水声。

水声回响不绝,韩十四乘坐的船也就越走越远,诗人的离情别绪,也被曲曲弯弯牵引得没完没了。

一个“静”字,越发突出了滩声汩汩,如在目前。

所谓以静衬动,写得实在传神。

等到把离思从幻觉中拉回来,才发现自己依然站在二人分别之地。

只是江上的暮霭渐浓,一阵阵寒风吹来,砭人肌骨。

稀疏的树影在水边掩映摇晃,秋意更深了。

一种孤独感蓦然向诗人袭来。

此二句一纵一收,堪称大家手笔。

别绪随船而去,道出绵绵情意;突然收回,景象更觉怅然。

此情此景,简直催人泪下。

尾联更是余音袅袅,耐人咀嚼。

出句是说,分手不宜过多伤感,我们应各自努力,珍重前程。

“此别”,总括前面离别的情景;“各”字,又双绾行者、留者,也起到收束全诗的作用。

对句意为,虽说如此,只怕不能实现同返故乡的愿望。

韩十四与杜甫可能是同乡,诗人盼望有一天能和他在故乡重逢。

但是,世事茫茫难卜,这年头谁能说得准呢?

诗就在这样欲尽不尽的诚挚情意中结束。

“犹恐”二字,用得很好,隐隐露出诗人对未来的担忧,与“叹息人间万事非”前后呼应,倍觉意味深长。

这是一首送别诗,但不落专写凄凄戚戚之情的窠臼。

诗人笔力苍劲,伸缩自如,包容国难民忧,个人遭际,离情别绪深沉委婉,可谓送别诗中的上乘之作。

3.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

元日田家①

薛 逢

南村晴雪北村梅,树里茅檐晓尽开。

蛮榼②出门儿妇去,乌龙③迎路女郎来。

相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。

长笑士林④因宦别,一官轻是十年回。

[注] ①本诗作于诗人被贬官四川之时。

②蛮榼:

酒器。

③乌龙:

晋朝时,有以“乌龙”为家犬命名者。

后世以乌龙代指犬。

④士林:

此处指读书人。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.本诗首联描写了南村和北村不同的风景。

在元日这天,家家户户很早就打开了家门。

B.诗歌前三联写出当地淳朴的民风。

元日百姓的生活热闹却又不失田园生活特有的宁静。

C.“但”字写元日这一天百姓相逢之后只彼此祝福健康长寿,也暗含了诗人对自己的告诫。

D.“元日”即今天的元旦,是“新正”第一天,别名有元朔、元正、正旦、端日等。

E.“暮景”一词含义丰富,既指一日之“暮”,也可指一生之“暮”。

解析:

选AD A项,“不同的风景”理解错误,“南村晴雪北村梅”使用了互文的手法。

D项,“元日”指农历正月初一。

“元旦”一词古今异义,现在的元旦指公历的一月一日,古时的元旦指农历的正月初一(汉武帝始,清朝终结后乃止)。

“新正”指农历新年正月。

(2)本诗表达了诗人哪些情感?

请简要分析。

(6分)

答:

参考答案:

①过节的愉悦之情。

“但祝”“那愁”表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象,暗含了一种愉悦之情。

②对宦游生活的厌倦之情。

“长笑士林因宦别”,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么可笑可叹。

③对回乡的渴望之情。

“一官轻是十年回”,外出做官,至少十年才能回到家乡,可见回乡之情是多么迫切。

④在田园生活中的怡然自得之情:

“树里茅檐”“蛮榼出门”“乌龙迎路”表现当地民风淳朴,流露出诗人的怡然自得之情。

(每点2分,答出任意三点即可)

[诗歌鉴赏]

本诗写于诗人被贬四川之时,但全诗并未有愁怨之情。

首联写南村北村雪后初晴、红梅映雪的美景。

清晨,家家户户打开家门欢度元日,一派祥和之景。

颔联写男男女女携带了美酒去串门,狗儿欢快地迎接客人的到来。

颈联写人们相遇之后只相互问好,祝愿长寿,酒桌上人们相互举杯,谈笑风生,哪里还有什么光阴催老暮景斜之类的感慨。

其中“但祝”暗含诗人对自己的告诫:

不要提贬官之事。

尾联写诗人在感受了农家民风的淳朴、节日的欢乐之后,流露出对宦游生活的厌倦,继而表达了对回家的渴望。

全诗体现出诗人厌倦官场生涯,向往回归自然的情趣。

诗中泥土味的生活气息扑面而来,意境清新可喜。

4.阅读下面这两首诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

题稚川山水

[唐]戴叔伦

松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。

行人无限秋风思[注],隔水青山似故乡。

新 凉

[宋]徐玑

水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。

黄莺也爱新凉好,飞过青山影里啼。

[注] 秋风思:

晋人张翰被齐王同辟为大司马东曹掾,因秋风起,思吴中家乡莼菜、鲈鱼,遂命驾而归。

(1)下列对这两首诗的赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.戴诗前两句写稚川山水给人一种美感,后二句则进一步写出稚川山水给人一种特殊的感受。

B.徐诗首句主要通过视听结合来表现新凉——水满秧齐、水清叶绿,而凉意便自然而生;次句一“穿”字、一“低”字,颇见雕琢之工。

C.戴诗写诗人五月暑天向晚憩息于“松下茅亭”,那江中汀洲,与云齐平的树木,色调苍苍,为后文思乡作铺垫。

D.徐诗运用比喻手法,写黄莺也喜欢早晨的清凉时光,在青山的影子里欢快地啼鸣,突出清凉的怡人。

E.“凉”是心理感受,两首诗都通过视觉形象,化无形为有形,构成诗中的“图画”,以渲染凉爽的气氛。

解析:

选BD B项,“通过视听结合”有误,从诗中看,这里只有“视”而没有“听”;D项,“运用比喻手法”有误,应是“比拟手法”。

(2)这两首诗的三、四句表达的情感有什么不同?

请简要分析。

(6分)

答:

解析:

戴诗中的“隔水青山似故乡”表达出的是羁旅乡愁,而徐诗写黄莺更多的是表达新凉而至的喜悦心情。

分析时,要着眼整首诗,从中概括出作者表达的情感。

参考答案:

戴诗表达了诗人在宦游途中的思归乡情。

羁旅途中的游子本就怀有无限乡思,突然发现隔河相望的青山竟有些像故乡的青山,更牵起无限乡思之情。

徐诗诗人借黄莺来表达自己对新凉到来的欣喜和惬意的心情。

[诗歌鉴赏]

题稚川山水

这既是一首描写江南山水风光的写景诗,也是一首典型的旅游诗,作于诗人宦游途中,写行旅中偶遇之景色。

诗中热情赞颂了稚川山水风光的优美,并巧妙抒写了思乡之情。

一、二两句,描画“行人”傍晚小憩于茅亭的所见,也是对稚川山水的点染。

作为一个赶路的宦游人,在“五月”仲夏的暑热中整日跋涉,直到傍晚才突然发现一个“松下茅亭”,岂不喜出望外;憩息亭中,只感到清幽的凉意阵阵拂来,又怎不感到痛快。

再纵目远眺,那江中汀洲的白沙,那云烟缭绕的绿树,在暮色映照下显得一片苍茫。

上句从小处下笔,工笔描画;下句从大处着眼,泼墨涂染。

前后相映,构成一幅意境淡远的松亭晚眺图,含蕴着稚川山水给予异乡“行人”的快感和美感。

三、四两句,抒发“行人”于松亭晚眺之中突然唤起的一种油然而生的乡情,实际也在表达对于稚川山水的盛赞。

“行人无限秋风思”,是稚川山水给予“行人”的一种无可名状的感发。

“行人”二字,在此点出补明上两句均是“行人”眼中之所见;“秋风思”代指乡愁归思,唤起诗人对故乡一切熟悉的事物的深切忆念。

此诗的妙处不在于它写出一种较为普遍的思想感情,而在于它写出了这种思想感情独特的发生过程,从而传达出一种特殊的生活况味,耐人含咏。

新 凉

这是一首清新、明快的田园小诗,虽无深意,却具恬适、自然的情致。

“凉”是一种“心境”,很不好表现,所以,必须采用以“物境”来表达“心境”的手法,通俗一点说,就是化无形为有形,构成诗中的“图画”,以渲染气氛。

诗人用白描的手法勾勒出三幅小画面,第一幅是稻田,从它灌满了水和长得绿油油、齐整整的稻叶中透出凉意。

第二幅是树丛,“晓”字自含凉意,低压的雾气也自含凉意,“日”本有热意,因其初升,故也“沧沧凉凉”,何况其穿树而来。

第三幅是飞莺,黄莺儿越过田野,飞向晨雾迷蒙的山阴,纳凉去了,诗人的心中仿佛也顿生凉意。

把这三幅小画面合起来,便构成了一幅清新、明快的田园山水大图画。

由此,“新凉”这一心境,也就从这大图画中的每一个组成部分里渗透出来。

而那黄莺的啼鸣,又为这幅大图画添上画外音,呼唤诗人投身其中,共纳新凉。

诗人悠然自得的心情,一咏即出。

5.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

送虢州王录事之任

独孤及

谓子文章达,当年羽翼高。

一经俄白首,三命尚青袍。

未遇须藏器,安卑莫告劳。

盘根傥相值,试用发硎刀。

(1)下列对本诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.从题目来看,这是一首送别诗,然而全诗自始至终无一句直写离情别绪,送别之情却蕴含其中。

B.首联中的“羽翼”运用了比喻手法,“羽翼高”是说王录事志向高远,希望位至宰辅,这与颔联说他久居低位形成对比。

C.颔联中的“青袍”是唐朝八品、九品官员的官服,与《琵琶行》中“青衫湿”中的“青衫”含义相近。

D.“盘根”喻难办之事,“发硎刀”喻其杰出才干,尾联的意思是希望友人到任后能施展才华,取得良好政绩。

E.本诗主要运用叙述和议论相结合的表达方式来抒情达意,全诗语言直白浅显,而抒发的情感却强烈动人。

解析:

选BE B项,“希望位至宰辅”于诗无据;E项,“语言直白浅显”错,语言不全是直白浅显的,全诗多处运用比喻,语言委婉含蓄。

(2)这首诗蕴含了诗人怎样的思想感情?

请结合诗句具体分析。

(6分)

答:

参考答案:

①赞美:

首联赞美了王录事文采出众,有杰出才能。

②同情:

颔联是对其长期得不到升迁的同情与安慰。

③劝诫(忠告):

颈联劝诫他勿露锋芒,安于低位。

④鼓励(期望):

尾联鼓励其不辞辛劳,努力施展才华,建功立业。

(每点2分,答出三点给6分。

意思对即可)

[多练一点·强化理解]

判断正误。

①颔联“白”“青”两字,十分形象地写出了王录事年老而官微的现实情况。

(√)

②“未遇须藏器”意在告诫友人不要沉迷官场,应归隐田园。

(×)

分析:

“意在告诫友人不要沉迷官场,应归隐田园”错,意在劝诫友人勿露锋芒。

[诗歌鉴赏]

本诗是一首送别诗,题目点明了送别的对象。

首联“谓子文章达,当年羽翼高”中的“文章达”是说王录事的文章写得好,意在赞美王录事文采出众,有杰出的才能,而“羽翼高”中的“羽翼”运用了比喻手法,意在表明王录事志向高远。

“一经俄白首,三命尚青袍”一联是对王录事的同情和安慰,“青袍”是唐朝八品、九品官员的官服,此处意在说明王录事官职低,这与首联“羽翼高”形成对比,表明王录事虽志向高远,却久居低位。

颈联“须藏器”与“莫告劳”是诗人对王录事的忠告,劝诫他勿露锋芒,安于低位。

尾联“盘根傥相值,试用发硎刀”则是诗人对王录事的鼓励,“盘根”喻难办之事,“发硎刀”喻其杰出才干,意思是希望友人到任后能施展才华,取得良好政绩。

全诗无一句直写离情别绪,而送别之情却蕴含其中。

本诗叙述与议论相结合,语言含蓄委婉,表意曲折。