北京市各城区初三化学一模试题分类汇编科学探究.docx

《北京市各城区初三化学一模试题分类汇编科学探究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市各城区初三化学一模试题分类汇编科学探究.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

北京市各城区初三化学一模试题分类汇编科学探究

北京市各城区初三化学一模试题分类汇编---科学探究

(海淀区)40.(7分)某小组同学在查阅“氢氧化钠使酚酞变红的原因”时,看到了以下资料。

【资料】

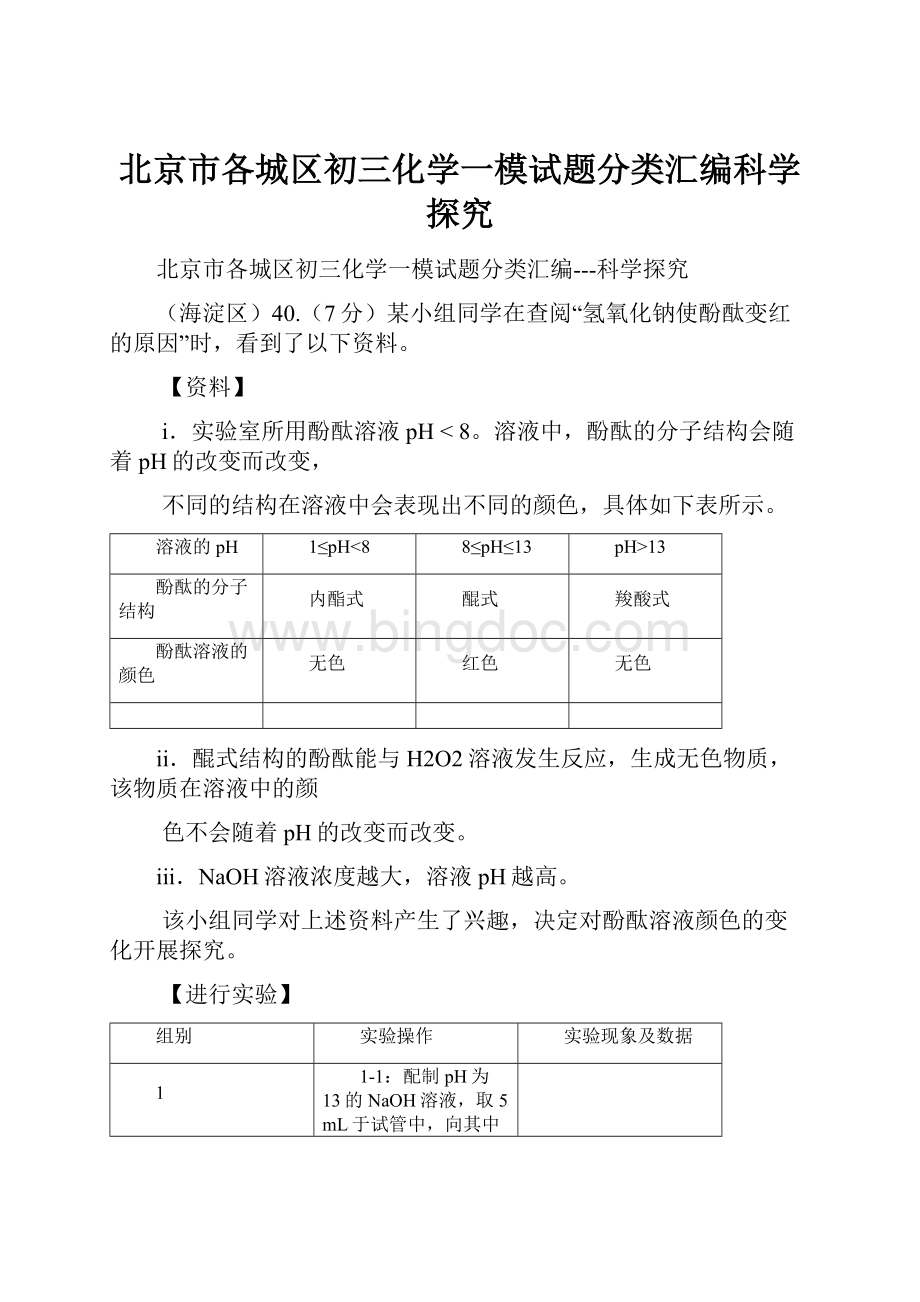

i.实验室所用酚酞溶液pH<8。

溶液中,酚酞的分子结构会随着pH的改变而改变,

不同的结构在溶液中会表现出不同的颜色,具体如下表所示。

溶液的pH

1≤pH<8

8≤pH≤13

pH>13

酚酞的分子结构

内酯式

醌式

羧酸式

酚酞溶液的颜色

无色

红色

无色

ii.醌式结构的酚酞能与H2O2溶液发生反应,生成无色物质,该物质在溶液中的颜

色不会随着pH的改变而改变。

iii.NaOH溶液浓度越大,溶液pH越高。

该小组同学对上述资料产生了兴趣,决定对酚酞溶液颜色的变化开展探究。

【进行实验】

组别

实验操作

实验现象及数据

1

1-1:

配制pH为13的NaOH溶液,取5mL于试管中,向其中滴加2滴酚酞溶液后,分成两等份

1-2:

向一支试管中加入稀盐酸

溶液红色褪去

1-3:

向另一支试管中加入

溶液红色褪去

组别

实验操作

实验现象及数据

2

2-1:

分别配制pH为8、10、11、13

的NaOH溶液,各取5mL分别

加入4支试管中,再分别向4支

试管中加入5滴30%H2O2溶

液,最后各滴入2滴酚酞溶液

每支试管中溶液都先变成红色,然后红色逐渐褪去,各支试管褪色时间如下图所示:

2-2:

配制pH为9的NaOH溶液,分别取5mL加入4支试管中,再向各试管加入5滴质量分数分别为0.5%、1%、2%、4%的H2O2溶液,最后各滴入2滴酚酞溶液

每支试管中溶液都先变成红色,然后红色逐渐褪去,各支试管褪色时间如下图所示:

【解释与结论】

(1)实验1-1中,可以观察到的实验现象是。

(2)实验1-2中,溶液红色褪去的原因是(用化学方程式表示)。

(3)实验1-3的目的是验证“pH>13时,红色酚酞溶液会变成无色”,请补全实验

操作。

(4)由实验2-1可以得到结论:

H2O2能使变红的酚酞褪色,。

(5)实验2-2的目的是。

【反思与评价】

(6)小组中某位同学在进行实验2-1时,滴加30%H2O2溶液,振荡、静置30min

后,才向溶液中加入2滴酚酞溶液。

静置过程中,他观察到有气泡产生;加入

酚酞溶液后,他发现4支试管的褪色时间均长于原实验2-1。

导致酚酞褪色时

间变长的原因可能是。

(忽略NaOH与空气中CO2的反应)

(7)该小组同学欲继续探究导致红色酚酞溶液褪色的原因。

实验操作

实验现象

配制pH为14的NaOH溶液,取5mL于试管中,加入5滴30%H2O2溶液,再滴入2滴酚酞溶液

溶液先变红,后褪色

分析导致上述溶液先变红后褪色的可能原因:

。

(朝阳区)38.(7分)某研究小组对自动充气气球(如图1)进行下列探究。

【查阅资料】

①该气球的充气原理是:

通过挤破液体包,使液体与白色粉末接触产生二氧化碳气体,实现气球自动充气。

②氯化钙水溶液呈中性,碳酸钠、碳酸氢钠的水溶液均呈碱性。

③用一定溶质质量分数的NaHCO3和Na2CO3溶液进行实验,实验现象记录如下:

NaHCO3溶液

Na2CO3溶液

加入澄清石灰水

溶液变浑浊

溶液变浑浊

加入CaCl2溶液

无明显变化

溶液变浑浊

加热溶液至沸腾,将

气体通入澄清石灰水

澄清石灰水

变浑浊

澄清石灰水

无明显变化

探究1:

液体包内溶液的酸碱性

室温时,用pH试纸测得溶液的pH=3,则该溶液呈性。

探究2:

白色粉末的成分

【猜想与假设】甲同学认为是碳酸钙;乙同学认为是碳酸钠;丙同学认为是碳酸氢钠;丁同学认为是碳酸钠和碳酸氢钠的混合物。

【进行实验】

(1)将少量白色粉末放入水中搅拌,观察到,说明甲同学的猜想不正确。

(2)室温时,分别向盛有碳酸氢钠、碳酸钠和白色粉末样品的锥形瓶中注入等体积、足量的10%的盐酸(装置如图2),记录如下表:

实验编号

锥形瓶内物质

最终得到CO2体积/mL

名称

质量/g

Ⅰ

碳酸氢钠

0.10

V1

Ⅱ

碳酸钠

0.10

V2

Ⅲ

白色粉末

a

V1

【解释与结论】

(1)实验Ⅰ的化学方程式为。

(2)表中a=;V1V2(填“>”、“<”或“=”)。

(3)上述实验得出的结论及判断依据是。

【反思与评价】

老师指出还可以采用更简单的方法得出与上述实验

(2)相同的结论,实验方案为。

(东城区)38.(8分)某小组同学在实验室研究铝与氯化铜溶液的反应。

实验操作

实验现象

红色物质附着于铝片表面

铝片表面逸出大量无色气体,放出大量的热

烧杯底部出现红色沉淀和白色沉淀

(1)打磨铝片的目的是__________。

(2)现象

和现象

中的红色物质均为Cu,生成该物质的化学方程式为______________。

(3)经检验,现象

中的无色气体为氢气。

甲同学猜测可能是氯化铜溶液显酸性,经pH

计

检验,pH_____7,证实了甲的猜想。

(4)探究白色沉淀的化学成分。

乙同学通过查阅资料认为白色沉淀可能是氯化亚铜(CuCl)。

CuCl中铜元素的化合价是________。

【查阅资料】pH计

CuCl可与浓氨水反应生成无色的Cu(NH3)2+和Cl-。

Cu(NH3)2+在空气中易被氧化变为蓝色;Cl-可与硝酸银溶液反应,产生白色沉淀。

【进行实验】

取烧杯底部的白色沉淀,充分洗涤;

向其中加入浓氨水,沉淀溶解得到无色溶液,将无色溶液分为两份;

取其中一份无色溶液……

将另一份无色溶液放置于空气中……

以上步骤

的实验方案是;步骤

的现象是________。

【得出结论】通过实验可以确定,该白色固体是CuCl。

【反思与评价】Al和CuCl2溶液反应为什么会出现CuCl呢?

丙同学猜测:

可能是Cu与CuCl2溶液反应生成了CuCl。

丙同学为了验证猜想,取Cu粉与15%CuCl2溶液混合,无白色沉淀产生。

(5)丙通过分析Al与CuCl2溶液反应的实验现象,改进了实验,证明了Cu与CuCl2溶液反应生成了CuCl,改进之处是。

(6)丁同学认为丙同学的实验还不够严谨,还应考虑________对Cu与CuCl2溶液反应的影响。

(西城区)39.(7分)同学们通过学习知道铜与盐酸、稀硫酸不能发生反应,但却发现化学老师用铜与浓硝酸制备出了NO2气体去做物理实验。

同学们对此很感兴趣,在实验室对铜与硝酸的反应进行了探究。

实验

实验

实验装置

实验现象

实验装置

实验现象

mg铜片

5mL稀硝酸

铜片逐渐消失,

有无色气泡产生,试管中上部有红棕色气体出现;溶液由无色变为蓝色

mg铜片

5mL浓硝酸

铜片逐渐消失,

产生红棕色气体,溶液由无色变为绿色

【探究一】实验

中产生的无色气体是什么?

【查阅资料】

(1)硝酸(HNO3)与Cu反应生成硝酸铜和含氮元素的化合物;硝酸铜溶液呈蓝色

(2)含氮元素的某些气态物质的物理性质

NH3

NO

NO2

颜色

无色

无色

红棕色

气味

刺激性

刺激性

溶解性

极易溶于水

难溶于水

可溶于水或硝酸

(3)NO2与水反应生成无色的硝酸和NO气体

【猜想与假设】无色气体可能是:

①NH3②NO

【进行实验】同学们利用下图装置对产生的无色气体进行检验。

实验操作

实验现象

1.打开弹簧夹,通入N2,一段时间后,关闭弹簧夹

B、C中导管口有无色气泡冒出

2.将C中导管伸入集气瓶中,打开分液漏斗的活塞,滴入一定量稀硝酸,关闭活塞

A中有无色气泡产生

B中导管口有无色气泡冒出

C中集气瓶内收集到无色气体

3.从水槽中取出集气瓶,敞口置于空气中

无色气体变为红棕色

4.取少量B中液体于试管中,滴加无色酚酞溶液

试管中溶液颜色无明显变化

【解释与结论】

(1)操作1中,通入N2的目的是_____。

(2)同学们认为猜想①不正确,理由是_____。

(3)无色气体具有的化学性质是_____。

【探究二】为什么实验

中的溶液呈绿色而不是蓝色?

【猜想与假设】①溶液中硝酸铜的质量分数较高②硝酸铜溶液中溶解了生成的气体

【设计实验】同学们设计了以下4个实验方案。

方案1

配制饱和硝酸铜溶液并稀释至不同的浓度,观察溶液颜色变化

方案2

加水稀释实验

所得的绿色溶液,观察溶液颜色变化

方案3

取实验

所得的绿色溶液,加热,观察溶液颜色变化

方案4

配制饱和硝酸铜溶液,……

【反思与评价】

(1)“方案1”和“方案3”中,能验证猜想②的是_____。

(2)“方案2”不能验证猜想①的原因是_____。

(3)“方案4”也可验证猜想②,该方案是:

配制饱和硝酸铜溶液,_____。

(4)通过实验

、

与已有知识的对比,可得出的结论是_____(答一条即可)。

(房山区)39.(6分)同学们发现新鲜的苹果汁在空气中放置一段时间后会变色,仿佛铁生锈一样。

于是,研究性小组同学设计并进行实验,探究苹果汁变色的原因。

【查阅资料】

a.苹果汁中含有0.001%的二价铁物质,同时也含有多酚类物质,多酚可与空气中的氧气反应变为褐色。

b.二价铁在空气中或与浓硝酸反应都能变为三价铁,且三价铁的溶液为黄色

c.硫氰化钾(KSCN)溶液变色规律

药品

二价铁溶液

三价铁溶液

KSCN溶液

不变色

变红色

【猜想与假设】

Ⅰ.苹果汁变色与苹果中的铁元素有关

Ⅱ.苹果汁变色是苹果汁中的多酚物质与空气中的氧气反应的结果

【进行实验】

编号

实验操作

实验现象

实验1

中未出现明显变化

_________

实验2

分别放置于空气中一段时间(如下图所示)

试管编号

1min

10min

24

小时

黄褐色

褐色

深褐色

无明显变化

无明显变化

无明显变化

略有些黄色

浅黄

黄色

实验3

_________

_________

【解释与结论】

(1)实验1验证了苹果汁中含有二价铁物质。

在该实验中③的现象是_________。

(2)实验2的②中FeSO4溶液溶质的质量分数为_________%,该实验得出的结论是

_________。

(3)验证猜想2成立的操作及现象分别是_________、_________。

【反思与评价】

(4)写出一种防止苹果汁变色的方法:

_________。

(平谷区)40.(7分)铜片在潮湿的空气中久置,表面会产生绿色的铜锈。

某小组同学设计并进行实验,探究铜生锈的条件。

【查阅资料】常温下,亚硫酸钠(Na2SO3)可与O2发生化合反应。

【猜想与假设】常温下,铜生锈可能与O2、CO2、水蒸气有关。

【进行实验】通过控制与铜片接触的物质,利用右图装置(铜片长度为

3cm,试管容积为20mL)分别进行下列5个实验,并持续观察30天。

编号

主要实验操作

实验现象

1

先充满用NaOH浓溶液洗涤过的空气

再加入2mL浓硫酸

铜片始终无明显变化

2

先加入4mL饱和Na2SO3溶液再充满CO2

铜片始终无明显变化

3

加入2mLNaOH浓溶液

铜片始终无明显变化

4

先加入2mL浓硫酸再通入约4mLCO2

铜片始终无明显变化

5

先加入2mL蒸馏水再通入约4mLCO2

铜片表面变成绿色

【解释与结论】

(1)实验中,NaOH浓溶液的作用是(用化学方程式表示)。

(2)实验1的目的是。

(3)实验2中,试管内的气体主要含有CO2、。

(4)得出“铜生锈一定与H2O有关”的结论,依据的两个实验是(填编号)。

(5)由上述实验可推知,铜片生锈的条件是。

【反思与评价】

(6)在猜想与假设时,同学们认为铜生锈与N2无关,其理由是。

(7)兴趣小组的同学认为不需进行上述实验,他们向铜锈中加入稀盐酸并把的气体通入澄清的石灰水变浑浊,即可得出铜生锈与空气中的二氧化碳有关。

他们的依据是。

(石景山区)41.(6分)某小组同学用不同长度的光亮镁条分别与4mL5%的稀盐酸反应,实验现象记录如下。

试管

A

B

C

D

镁条长度

1cm

2cm

3cm

4cm

实验现象

产生大量气泡,镁条溶解

无沉淀

少量灰白色沉淀

较多量灰白色沉淀

大量灰白色沉淀

△

【提出问题】灰白色沉淀是什么?

实验中为什么出现了灰白色沉淀?

【查阅资料】氢氧化镁[Mg(OH)2]难溶于水,Mg(OH)2====MgO+H2O

【猜想与假设】

Ⅰ.灰白色沉淀可能是析出的氯化镁。

Ⅱ.灰白色沉淀可能是生成的氢氧化镁。

【进行实验】

实验

实验操作

实验现象

1

①取一定量上述实验中灰白色沉淀放入试管中,然后加入5mL蒸馏水,振荡、静置

②取等量氯化镁固体放入另一支试管中,加5mL蒸馏水,振荡

①中固体量未减少

②中固体全部溶解得到澄清溶液

2

取上述实验中灰白色沉淀,用蒸馏水洗涤、室温晾干,放入试管中进行加热,试管口用湿润的紫色石蕊试纸检验

紫色石蕊试纸变红

3

①在1支试管放入一小段光亮的镁条,加入5mL蒸馏水

②再向试管中加入几滴氯化镁饱和溶液

①中无明显现象

②中镁条表面立即持续产生细小气泡并不断溶解,一段时间后镁条全部溶解,有大量灰白色沉淀

实验4:

测定反应过程中溶液的pH变化。

在小烧杯中放入约50mL质量分数为0.5%稀盐酸,然后加入10cm光亮的镁条,现象及数据如下表所示。

时间/min

0

48

77

85

87

95

100

溶液pH

2

3

5.2

7.2

8.6

9.1

10.6

实验现象

大量气泡

镁条表面变暗,气泡减小

镁条表面变灰,有沉淀生成,并逐渐增多

【解释与结论】

(1)试管A中,镁与稀盐酸反应的化学方程式为。

(2)猜想与假设Ⅰ不成立,其原因是。

(3)根据上述实验得出的下列结论中,正确的是(填序号)。

A.灰白色固体不是氢氧化镁

B.镁条的用量偏多导致沉淀产生

C.灰白色固体受热产生酸性物质

(4)根据实验4,你认为产生灰白色沉淀的条件是。

【反思与评价】

(5)经过进一步实验,灰白色沉淀中含有镁、氯、氢、氧四种元素。

实验3中产生灰白色沉淀是因为镁与反应生成的。

(6)通过本实验,今后再遇到化学反应中的异常现象时,可以从______角度分析原因(答出一条即可)。

(通州区)39.(6分)小明同学想在实验室用NaOH溶液与CO2气体制取Na2CO3溶液。

但是经过检验,发现很难得到纯净的Na2CO3溶液,在老师的帮助下查阅了相关资料,制定了计划。

【查阅资料】

①CO2通入NaOH溶液时极易因C

O2过量而产生NaHCO3,且无明显现象。

②NaHCO3溶液煮沸时不会发生分解反应;NaHCO3溶液与CaCl2溶液不反应

③NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O

④Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl

【制取步骤】

①量取两份50mL相同浓度的NaOH溶液备用;

②用一份50mLNaOH溶液吸收过量的CO2气体,至CO2气体不再溶解;

③小心煮沸②溶液1-2分钟;

④在得到的③的溶液中加入另一份50mLNaOH溶液,使其充分混合即得。

【实验探究】制得的Na2CO3溶液中可能含有的杂质是。

为检验制得的溶液是否为纯净的Na2CO3溶液,请你与小明同学一起完成下列实验探究:

实验步骤

实验现象

实验结论

取少量制得的溶液于试管中,加入过量的显中性的CaCl2溶液

溶液中含有Na2CO3

将上步实验所得混合物进行过滤,将滤液分成两份

取其中一份加入足量的 ,

无气泡产生

制得的溶液中不含,

取另一份加入 ,

制得的溶液中含NaOH

【结论】所制得的不是纯净的Na2CO3溶液。

【评价与反思】小芳同学认为可以用过量的Ca(OH)2溶液替代CaCl2溶液进行以上实验,你认为是否可行,并说明原因。

(门头沟区)40.(7分)日常生活中,人们常利用碳酸钠溶液的碱性清洗餐具上的油污,且碱性越强,去油污的效果越好。

小菁决定对影响碳酸钠溶液碱性的因素展开探究。

用不同温度的水,配制溶质质量分数分别为2%、6%和10%的碳酸钠溶液,依次测量溶液的pH,记录数据如下表:

实验编号

a1

a2

a3

b1

b2

b3

c1

c2

c3

溶质质量分数

2%

2%

2%

6%

6%

6%

10%

10%

10%

水的温度(℃)

20

40

60

20

50

60

20

40

70

溶液pH

10.90

11.18

11.26

11.08

11.27

11.30

11.22

11.46

11.50

请你分析表中数据回答:

(1)溶液碱性最强的是(填实验编号).

(2)欲得出碳酸钠溶液的溶质质量分数与pH关系的结论,可选择的一组实验是

(填实验编号),结论是。

(3)在一定温度范围内,温度与碳酸钠溶液pH的关系是。

(4)将溶质质量分数10%的碳酸钠溶液从20℃持续升温到70℃,所测得的pH如下表:

温度(℃)

20

30

40

50

60

70

溶液pH

11.22

11.35

11.46

11.48

11.50

11.50

①当温度介于20℃~40℃时,温度对碳酸钠溶液的pH影响比较(选填“大”或“小”)。

②小菁将适量碳酸钠粉末洒在沾有油污的餐具上,并洒上少量的热水,再进行擦洗,达到较好的洗涤效果,这是因为。

(5)欲使碳酸钠溶液中的碳酸钠完全转化为烧碱,可在溶液中加入足量的某种物质,并充分搅拌,有关反应的化学方程式为(写一个)。

(燕山区)34.(7分)某研究小组对自动充气气球(示意图如下)进行下列探究。

【查阅资料】该反应充气原理是:

通过挤破液体包,使液体与白色粉末接触产生二氧化碳气体,实现气球自动充气。

1通常用澄清的石灰水来检验气体是二氧化碳,该反应的化学方程式为。

2室温时,用pH试纸测得溶液的pH=3,该溶液呈性。

探究白色粉末成分:

【猜想与假设】甲同学认为是碳酸钙;乙同学认为是碳酸钠;丙同学认为是碳酸氢钠。

【设计并进行实验】

实验一:

完成下表:

操作步骤

现象

结论

甲同学的猜想不正确

实验二:

室温时,分别向盛有碳酸氢钠、碳酸钠和白色粉末样品的锥形瓶中注入等体积、足量的稀盐酸,并测量生成二氧化碳的体积(装置如右图),记录如下表:

实验编号

锥形瓶内物质

最终得到C

O2体积/mL

名称

质量/g

①

碳酸氢钠

0.8

V1

②

碳酸钠

0.8

V2

③

白色粉末

a

V1

(4)实验装置中植物油的作用是;

表中a=;V1V2(填“﹥”、“﹤”或“=”)。

【分析并得出结论】

⑸分析上表中数据得出结论:

白色粉末的成分是,依据是。

北京市初三化学一模---科学探究参考答案

(海淀区)40.

(1)滴入酚酞后,溶液变红

(2)HCl+NaOH====NaCl+H2O

(3)加入氢氧化钠固体

(4)且pH越大,褪色所需时间越短

(5)探究过氧化氢溶液浓度对变红后的酚酞溶液褪色所需时间(或快慢)的

影响

(6)放置过程中过氧化氢分解,导致过氧化氢溶液浓度降低,使得褪色时间

变长

(7)刚刚滴入酚酞溶液时,溶液中酚酞分子存在醌式结构,因此溶液显红色;

之后,过氧化氢溶液把醌式结构氧化,使溶液褪色(其他合理答案可得

分)

(朝阳区)38.(7分)

探究1:

酸

探究2:

【进行实验】

(1)固体全部溶解

【解释与结论】

(1)NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑

(2)0.10>

(3)白色粉末的成分为碳酸氢钠,因为实验Ⅰ和实验Ⅲ中等量的固体产生了等量的CO2

【反思与评价】取待测样品,加水溶解,向其中加入氯化钙溶液,无明显现象,则该白色粉末为碳酸氢钠。

(东城区)38.(8分)

(1)除去表面氧化铝

(2)2Al+3CuCl2=3Cu+2AlCl3

(3)<

(4)+1

【进行实验】向其中滴加硝酸银溶液变为蓝色

(5)将Cu与CuCl2溶液混合并加热

(6)ACl3

(西城区)39.(7分)

【解释与结论】

(1)排出装置中的空气,防止干扰

(2)B中液体加酚酞溶液不变色,说明不是氨气

(3)能与氧气反应

【反思与评价】

(1)方案3

(2)方案2中加水既改变了硝酸铜溶液的质量分数,又能与NO2反应,不能验证猜想①

(3)通入NO2气体,观察溶液颜色的变化

(4)硝酸浓度不同,产物不同

(房山区)39.

(1)溶液变为红色

(2)0.001苹果汁变色与铁元素无关

(3)向除去氧气的空气中加入鲜苹果汁,苹果汁不变色

(4)现喝现榨等

(平谷区)40.(7分)

(1)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

(2)探究Cu只与O2接触是否会生锈

(3)H2O

(4)4、5

(5)Cu与H2O、CO2、O2同时接触

(6)常温下氮气的化学性质不活泼,很难和其他物质反应

(7)质量守恒定律

(石景山)41.(6分)

(1)Mg+2HCl=MgCl2+H2↑

(2)灰白色固体难溶于水、氯化镁能溶于水

(3)ABC(4)溶液呈一定的碱性(5)氯化镁溶液(或氯化镁和水)

(6)反应物的用量;溶剂是否反应;溶液的酸碱性;生成的物质是否和反应物反应等

(通州区)39.【实验探究】NaOH/NaHCO3。

(写出一种即可)

实验步骤

实验现象

实验结论

有白色沉淀产生

取其中一份加入足量的稀盐酸,

原来制得的溶液中不含

NaHCO3,

取另一份加入溶液加入酚酞,

【评价与反思】加入的试剂是Ca(OH)2溶液,与碳酸钠反应会产生NaOH,对原来的氢氧化钠检验有干扰或加入的是过量的Ca(OH)2溶液,会对原来的氢氧化钠检验有干扰

(门头沟区)40.(7分)

(1)c3(填实验编号)

(2) a1、b1、c1 ,结论是 在水温度相同的条件下,碳酸钠溶液的溶质质量分数越大,溶液pH越大,碱性越强

(3)温度越高,溶液pH越大

(4)① 大②温度越高,浓度越大,碳酸钠溶液的pH越大,碱性越强,去污效果好。

(5)Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓