高中物理 第一部分物体的运动知识方法总结 新人教版必修1.docx

《高中物理 第一部分物体的运动知识方法总结 新人教版必修1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中物理 第一部分物体的运动知识方法总结 新人教版必修1.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中物理第一部分物体的运动知识方法总结新人教版必修1

2019-2020年高中物理第一部分物体的运动知识方法总结新人教版必修1

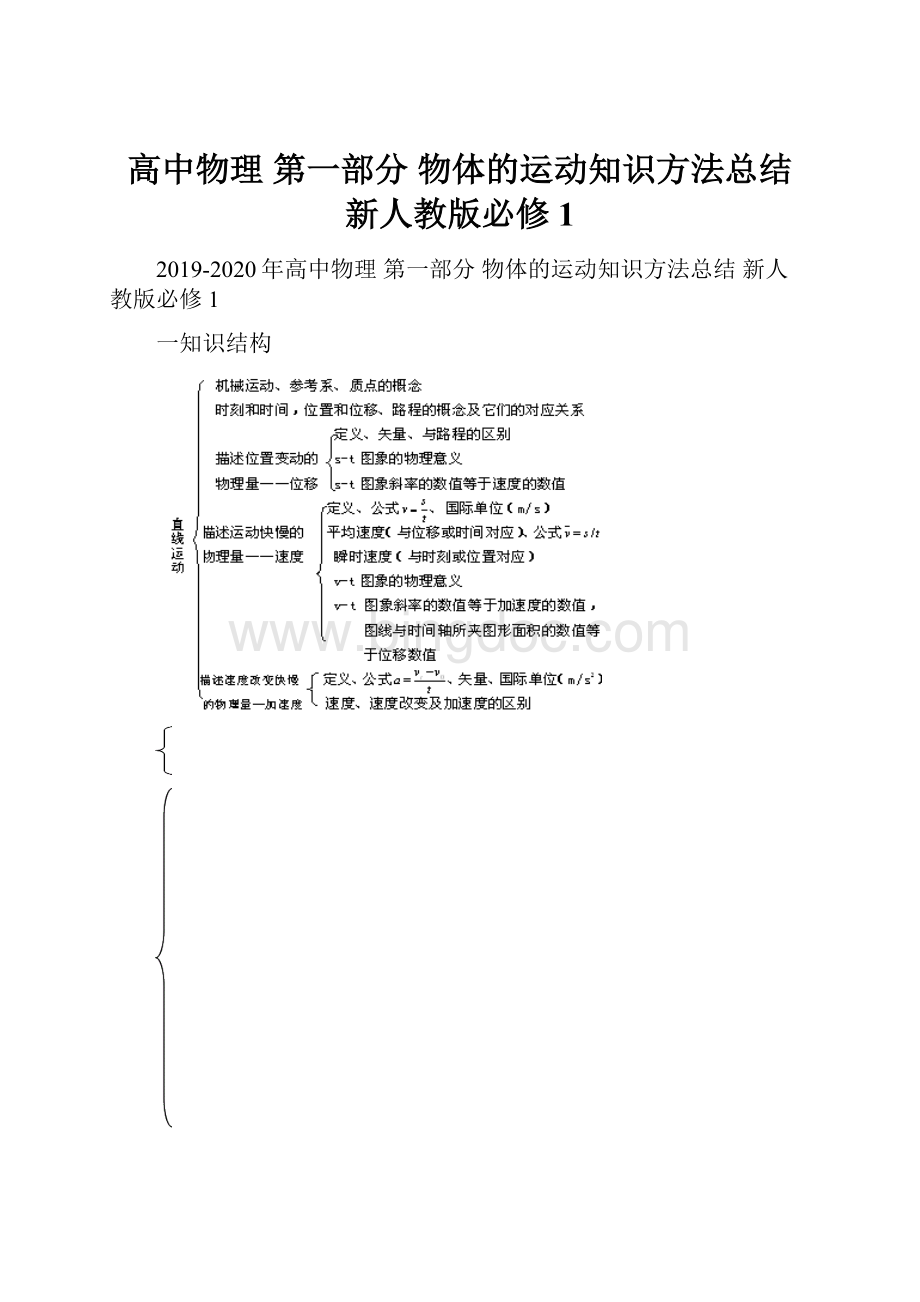

一知识结构

匀速直线运动

运动(a=0)s=vt

直线运动

vt=gt

匀变速直线特例自由落体运动

运动的规律(v0=0,a=g)

注意:

匀加速

和匀减速直线

运动a的符号

初速度为零的匀加速直线运动,除了具备上述特点外,还有下列几个特点:

(设T为等分时间间隔)

①1T末、2T末、3T末、……、nT末的、的瞬时速度比为=1:

2:

3:

……

②1T内、2T内、3T内、……、nT内位移之比为

③第1T内、第2T内、第3T内……第nT内位移之比为SⅠ:

SⅡ:

SⅢ……Sn=1:

3:

5:

……:

(2n-1)

④从静止开始,通过连续相等的位移所用时间之比为和笔t1:

t2:

t3:

tn=1:

:

二、本章复习思路突破

Ⅰ物理思维方法

l、科学抽象——物理模型思想

这是物理学中常用的一种方法。

在研究具体问题时,为了研究的方便,抓住主要因素,忽略次要因素,从而从实际问题中抽象出理想模型,把实际复杂的问题简化处理。

如质点、匀速直线运动、匀变速直线运动、自由落体运动等都是抽象了的理想化的物理模型。

2、数形结合思想

本章的一大特点是同时用两种数学工具:

公式法和图象法描述物体运动的规律。

把数学公式表达的函数关系与图象的物理意义及运动轨迹相结合的方法,有助于更透彻地理解物体的运动特征及其规律。

3、极限思想

在分析变速直线运动的瞬时速度时,我们采用无限取微逐渐逼近的方法,即在物体经过的某点后面取很小的一段位移,这段位移取得越小,物体在该段时间内的速度变化就越小,在该段位移上的平均速度就越精确地描述物体在该点的运动快慢情况。

当位移足够小时(或时间足够短时),该段位移上的平均速度就等于物体经过该点时的瞬时速度,这充分体现了物理中常用的极限思想。

Ⅱ解题方法技巧及应用

1、要养成根据题意画出物体运动示意图的习惯,特别对较复杂的运动,画出图可使运动过程直观,物理图象清晰,便于分析研究。

2、要注意分析研究对象的运动过程,搞清整个运动过程,按运动性质的转换,可分为哪几个运动阶段,各个阶段遵循什么规律,各个阶段间存在什么联系。

3、由于本章公式较多,且各公式间有相互联系,因此,本章的题目常可一题多解,解题时要思路开阔,联想比较,筛选最简捷的解题方案。

解题时除采用常规的解析法外,图象法、比例法、极值法、逆向转换法(如将一匀减速直线运动视为反向的匀加速直线运动)等也是本章解题中常用的方法。

三、知识要点追踪

Ⅰ匀变速直线运动规律应用

1、匀变速直线运动的规律

实质上是研究做匀变速直线运动物体的初速度v0、末速度v、加速度a、位移x和时间t这五个量的关系。

具体应用时,可以由两个基本公式演绎推理得出几种特殊运动的公式以及各种有用的推论,一般分为如下情况:

(1)从两个基本公式出发,可以解决各种类型的匀变速直线运动的问题。

(2)在分析不知道时间或不需知道时间的问题时,一般用速度位移关系的推论。

(3)处理初速为零的匀加速直线运动和末速为零的匀减速直线运动时,通常用比例关系的方法来解比较方便。

2、匀变速直线运动问题的解题思想

(1)选定研究对象,分析各阶段运动性质;

(2)根据题意画运动草图

(3)根据已知条件及待求量,选定有关规律列出方程,注意抓住加速度a这一关键量;

(4)统一单位制,求解方程。

3、解题方法:

(1)列方程法

(2)列不等式法(3)推理分析法(4)图象法

Ⅱ巧用运动图象解题

运动图象(v-t图象、x-t图象)能直观描述运动规律与特征,我们可以用来定性比较、分析或定量计算、讨论一些物理量。

解题时,要特别重视图象的物理意义,如图象中的截距、斜率、面积、峰值等所代表的物理内涵,这样才能找到解题的突破口。

第二部分力是物体间的相互作用

一、知识结构

力的三要素、力的图示

按性质分类:

重力、弹力、摩擦力等

力的分类按效果分类:

动力、阻力、拉力、压力、支持力等

产生:

由于地球吸引

方向:

竖直向下

重力大小:

G=mg

重心:

重心是重力的等效作用点,均匀物体的重心

在几何中心,物体的重心不一定在物体上;

力

物体的平衡力学中常见

的三种力产生:

①物体直接接触;②接触处物体发生了弹性形变。

方向:

弹力的方向与受力物体的形变方向相反;

弹力①在接触面上产生的弹力的方向与面垂直;

②绳产生的弹力方向沿绳指向绳收缩的方向

大小:

弹力大小与形变量有关,形变量越大,弹力越大

作用点:

接触面上

产生:

①物体接触且挤压②接触面粗糙;③有相对运动趋势

静摩擦力 方向:

沿接触面的切线,与相对运动趋势方向相反。

大小:

0≤f≤fm

摩擦力产生:

①接触且挤压;②接触面粗糙;③有相对滑动

方向:

沿接触面的切线,与相对滑动的方向相反

动摩擦力大小:

作用点:

接触面上

方法:

平行四边形定则

合成合力范围:

|F1-F2|≤F≤F1+F2

力

物体的平衡

F1、F2大小不变时,夹角θ越大,合力越小

力的合成与分解按效果分解

方法:

平行四边形定则

分解正交分解

已知一个分力的大小及方向

唯一解的条件已知两分力方向

平衡状态:

静止、匀速运动(a=0)

共点力的平衡Fx=0

平衡条件F合=0或

Fy=0

二受力分析

(一)、考点理解

受力分析的要点:

1、受力分析的步骤

(1)明确研究对象——即确定受力物体。

(2)隔离物体分析——将研究对象从周围物体中隔离出来,进而分析周围有哪些物体对它施加力。

(3)画出受力图示——边分析边将力一一画在受力图上,准确标明各力的方向。

(4)分析受力顺序——先重力、后弹力、再摩擦力、然后再分析其他的作用力。

2、受力分析的三个判断依据

(1)“条件”判据:

即根据力的产生条件来判断物体是否受到某个力的作用。

(2)“效果”判据:

即根据力的作用效果来判断物体是否受到某个力的作用。

(3)“相互作用”判据:

即根据力的作用的相互性来判断物体是否受到某个力的作用。

(二)、方法讲解

研究物体的运动,正确地分析物体的受力是关键。

所谓受力分析就是把研究对象在给定物理环境中所受到的力全部找出来,并画出相应受力图。

1、受力分析的依据

(1)依据各种力的产生条件和性质特点,每种力的产生条件提供了其存在的可能性,由于力的产生原因不同,形成不同性质的力,这些力又可归结为场力和接触力,接触力(弹力和摩擦力)的确定是难点,两物体直接接触是产生弹力、摩擦力的必要条件,弹力产生原因是物体发生形变,而摩擦力的产生除物体间相互挤压外,还要发生相对运动或相对运动趋势。

(2)依据作用力和反作用力的同时存在,受力物体和施力物体同时存在。

一方面物体所受的每个力都有施力物体和它的反作用力,找不到施力物体的力和没有反作用力的力是不存在的;另一方面,依据作用力和反作用力的关系,可灵活变换研究对象,由作用力判断出反作用力。

(3)依据物体所处的运动状态:

有些力存在与否或者力的方向较难确定,要根据物体的运动状态,利用物体的平衡条件或牛顿运动定律判断。

例:

如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙

壁。

若再在上面加一物体m,且M、m相对静止,试分析小车受哪几个力的作用?

分析:

对M和m整体分析,它们必受到重力和地面支持力,由于小车静止,由平衡条件知墙面对小车必无作用力。

以小车为研究对象,如图所示,它受四个力:

重力Mg,地面的支持力,m对它的压力N2和静摩擦力f,由于m静止,可知f和的合力必竖直向下。

说明:

M与墙有接触,但是否有挤压,应由M和m的状态决定。

若m沿M加速下滑,加速度为a,则墙对M就有弹力作用,弹力N3水平,大小N3=

2、受力分析的步骤

(1)明确研究对象——即确定受力物体。

(2)隔离物体分析——将研究

对象从周围物体中隔离出来,进而分析周围有哪些物体对它施加力。

(3)画出受力图示——边分析边将力一一画在受力图上,准确标明各力的方向。

(4)分析受力顺序——先重力、后弹力、再摩擦力、然后再分析其他的作用力。

注意:

①为防止丢力,在分析接触力时应绕研究对象观察一周,对每个接触点要逐一分析。

②不能把作用在其它物体上的力错误地认为通过力的传递作用在研究对象上。

③正确画出受力示意图。

画图时标清力的方向,对不同的力标示出不同的符号。

3、注意

(1)不要把研究对象所受的力与它对其它物体的作用力相混淆。

譬如以A为研究对象,则要找出“甲对A”、“乙对A”……的力,而“A对甲”、“A对乙”……的力就不是A所受的力。

(2)对于作用在物体上的每一个力,都必须明确其来源,即每一个力都应找出施力物体,不能无中生有。

(3)只分析“性质力”,不分析“效果力”,不能把两者混淆重复分析。

例如:

有人认为在竖直面内做圆周运动的物体运动到最高点时受到了重力、绳的拉力和向心力共三个力的作用。

实际上向心力是效果力,是由重力和绳拉力的合力来提供的,不属某一性质的力,这样的分析是重复的分析。

(4)合力和分力不能重复地列为物体所受的力,不能把分力列为物体所受的一个力,又如分析斜面上的物体受力时,不能把重力和“下滑力”并列为物体所受的力,因为下滑力是重力的一个分力。

(5)画完受力图后应对分析结果作一番检查,看能否使研究对象处于题目所给的运动状态(静止或加速)之中,否则,必是出现了多力或少力。

第三部分牛顿运动定律

一、牛顿第一定律

1.牛顿第一定律(惯性定律):

这个定律有两层含义:

(1)保持匀速直线运动状态或静止状态是物体的固有属性;物体的运动不需要力来维持

(2)要使物体的运动状态(即速度包括大小和方向)改变,必须施加力的作用,力是改变物体运动状态的原因

点评:

①牛顿第一定律导出了力的概念

力是改变物体运动状态的原因。

(运动状态指物体的速度)又根据加速度定义:

,有速度变化就一定有加速度,所以可以说:

力是使物体产生加速度的原因。

(不能说“力是产生速度的原因”、“力是维持速度的原因”,也不能说“力是改变加速度的原因”。

)

②牛顿第一定律导出了惯性的概念

一切物体都有保持原有运动状态的性质,这就是惯性。

惯性反映了物体运动状态改变的难易程度(惯性大的物体运动状态不容易改变)。

质量是物体惯性大小的量度。

③牛顿第一定律描述的是理想化状态

牛顿第一定律描述的是物体在不受任何外力时的状态。

而不受外力的物体是不存在的。

物体不受外力和物体所受合外力为零是有区别的,所以不能把牛顿第一定律当成牛顿第二定律在F=0时的特例。

2.惯性:

对于惯性理解应注意以下三点:

(1)惯性是物体本身固有的属性,跟物体的运动状态无关,跟物体的受力无关,跟物体所处的地理位置无关

(2)质量是物体惯性大小的量度,质量大则惯性大,其运动状态难以改变

(3)外力作用于物体上能使物体的运动状态改变,但不能认为克服了物体的惯性

二、牛顿第二定律

1.定律的表述:

点评:

若F为物体受的合外力,那么a表示物体的实际加速度;若F为物体受的某一个方向上的所有力的合力,那么a表示物体在该方向上的分加速度;若F为物体受的若干力中的某一个力,那么a仅表示该力产生的加速度,不是物体的实际加速度。

2.对定律的理解:

(1)瞬时性:

加速度与合外力在每个瞬时都有大小、方向上的对应关系,这种对应关系表现为:

合外力恒定不变时,加速度也保持不变。

合外力变化时加速度也随之变化。

合外力为零时,加速度也为零

(2)矢量性:

牛顿第二定律公式是矢量式。

公式只表示加速度与合外力的大小关系.矢量式的含义在于加速度的方向与合外力的方向始终一致.

(3)同一性:

加速度与合外力及质量的关系,是对同一个物体(或物体系)而言,即F与a均是对同一个研究对象而言.

3.牛顿第二定律确立了力和运动的关系

牛顿第二定律明确了物体的受力情况和运动情况之间的定量关系。

联系物体的受力情况和运动情况的桥梁或纽带就是加速度。

三、牛顿第三定律

1.对牛顿第三定律理解应注意:

(1)两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在一条上

(2)作用力与反作用力总是成对出现.同时产生,同时变化,同时消失

(3)作用力和反作用力在两个不同的物体上,各产生其效果,永远不会抵消

(4)作用力和反作用力是同一性质的力

(5)物体间的相互作用力既可以是接触力,也可以是“场”力

定律内容可归纳为:

同时、同性、异物、等值、反向、共线

2.区分一对作用力反作用力和一对平衡力

一对作用力反作用力和一对平衡力的共同点有:

大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。

不同点有:

作用力反作用力作用在两个不同物体上,而平衡力作用在同一个物体上;作用力反作用力一定是同种性质的力,而平衡力可能是不同性质的力;作用力反作用力一定是同时产生同时消失的,而平衡力中的一个消失后,另一个可能仍然存在。

一对作用力和反作用力

一对平衡力

作用对象

两个物体

同一个物体

作用时间

同时产生,同时消失

不一定同时产生或消失

力的性质

一定是同性质的力

不一定是同性质的力

力的大小关系

大小相等

大小相等

力的方向关系

方向相反且共线

方向相反且共线

3.一对作用力和反作用力的冲量和功

一对作用力和反作用力在同一个过程中(同一段时间或同一段位移)的总冲量一定为零,但作的总功可能为零、可能为正、也可能为负。

这是因为作用力和反作用力的作用时间一定是相同的,而位移大小、方向都可能是不同的。

四、牛顿运动定律在动力学问题中的应用

1.运用牛顿运动定律解决的动力学问题常常可以分为两种类型(两类动力学基本问题):

(1)已知物体的受力情况,要求物体的运动情况.如物体运动的位移、速度及时间等.

(2)已知物体的运动情况,要求物体的受力情况(求力的大小和方向).

但不管哪种类型,一般总是先根据已知条件求出物体运动的加速度,然后再由此得出问题的答案.

两类动力学基本问题的解题思路图解如下:

可见,不论求解那一类问题,求解加速度是解题的桥梁和纽带,是顺利求解的关键。

点评:

我们遇到的问题中,物体受力情况一般不变,即受恒力作用,物体做匀变速直线运动,故常用的运动学公式为匀变速直线运动公式,如

等.

2.应用牛顿运动定律解题的一般步骤

(1)认真分析题意,明确已知条件和所求量,搞清所求问题的类型.

(2)选取研究对象.所选取的研究对象可以是一个物体,也可以是几个物体组成的整体.同一题目,根据题意和解题需要也可以先后选取不同的研究对象.

(3)分析研究对象的受力情况和运动情况.

(4)当研究对象所受的外力不在一条直线上时:

如果物体只受两个力,可以用平行四边形定则求其合力;如果物体受力较多,一般把它们正交分解到两个方向上去分别求合力;如果物体做直线运动,一般把各个力分解到沿运动方向和垂直运动的方向上.

(5)根据牛顿第二定律和运动学公式列方程,物体所受外力、加速度、速度等都可根据规定的正方向按正、负值代入公式,按代数和进行运算.

(6)求解方程,检验结果,必要时对结果进行讨论.

2019-2020年高中物理第七章万有引力与航天第一节行星的运动一课一练新人教版必修2

1把太阳系各行星的运动近似看做匀速圆周运动,则离太阳越远的行星()

A周期越小B线速度越小

C角速度越小D加速度越小

2下列说法正确的是()

A太阳是静止不动的,地球和其他行星绕太阳运动

B第一个对天体的匀速运动产生怀疑的人是第谷

C日心说、地心说都是错误的

D开普勒在第谷等人精确观测的基础上,经过长期艰苦计算和观测,终于发现了行星的运动规律

3木星公转周期约12年,地球到太阳距离为1天文单位,则木星到太阳距离约为()

A2天文单位B4天文单位C5.2天文单位D12天文单位

4海王星常常被称为“笔头上发现的行星”,下列科学家有对这种“笔头工作”作出贡献的是()

A赫歇耳B博瓦德C亚当斯D勒维叶

5九大行星绕太阳运行的轨迹可粗略地认为是圆,各星球半径和轨道半径如下表所示:

行星名称

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

冥王星

星球半径(106m)

2.44

6.05

6.37

69.8

69.8

58.2

23.7

22.4

2.50

轨道半径

0.579

1.08

1.50

7.78

7.78

14.3

28.7

45.0

59.0

A4年B40年C140年D240年

6“勇气号”火星车在登陆火星前,先后在绕火星轨道半径分别在R1、R2的轨道上运行,则在这两个轨道上的环绕周期之比为。

7如图右,A、B、C是地球大气层外的圆形轨道上运行的

三颗人造地球卫星,比较三颗卫星的环绕周期,

环绕角速度大小关系为。

8众所周知,四个内层行星和五个外层行星之间的空隙由小行

星带占据,而不是第十个行星占据。

这小行星带延伸范围的轨道半径约为地球轨道半径的2.5倍到3.0倍。

试计算相应的争取范围,用地球年的倍数表示。

9天文学家观察哈雷彗星的周期为75周年,离太阳最短的距离是8.9×1010m,但它离太阳最远的距离不能测出,试根据开普勒第三定律计算这个最远距离。

(太阳系的开普勒K值取3.354×1018m3/s2)

10已知地球半径约为6.4×106m,又知月球绕地球的运动可近似看做匀速圆周运动,则可估算出月球到地心的距离约为多少?

(结果只保留一位有效数字)

答案

1BCD2D3C4CD5D67TB=TC>TA;=<84.0~5.29约5.2×1012m

104×108m