江苏专用高考语文二轮培优 第二部分 古代诗文阅读 专题二 散文 技法提分点24 整体.docx

《江苏专用高考语文二轮培优 第二部分 古代诗文阅读 专题二 散文 技法提分点24 整体.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏专用高考语文二轮培优 第二部分 古代诗文阅读 专题二 散文 技法提分点24 整体.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

江苏专用高考语文二轮培优第二部分古代诗文阅读专题二散文技法提分点24整体

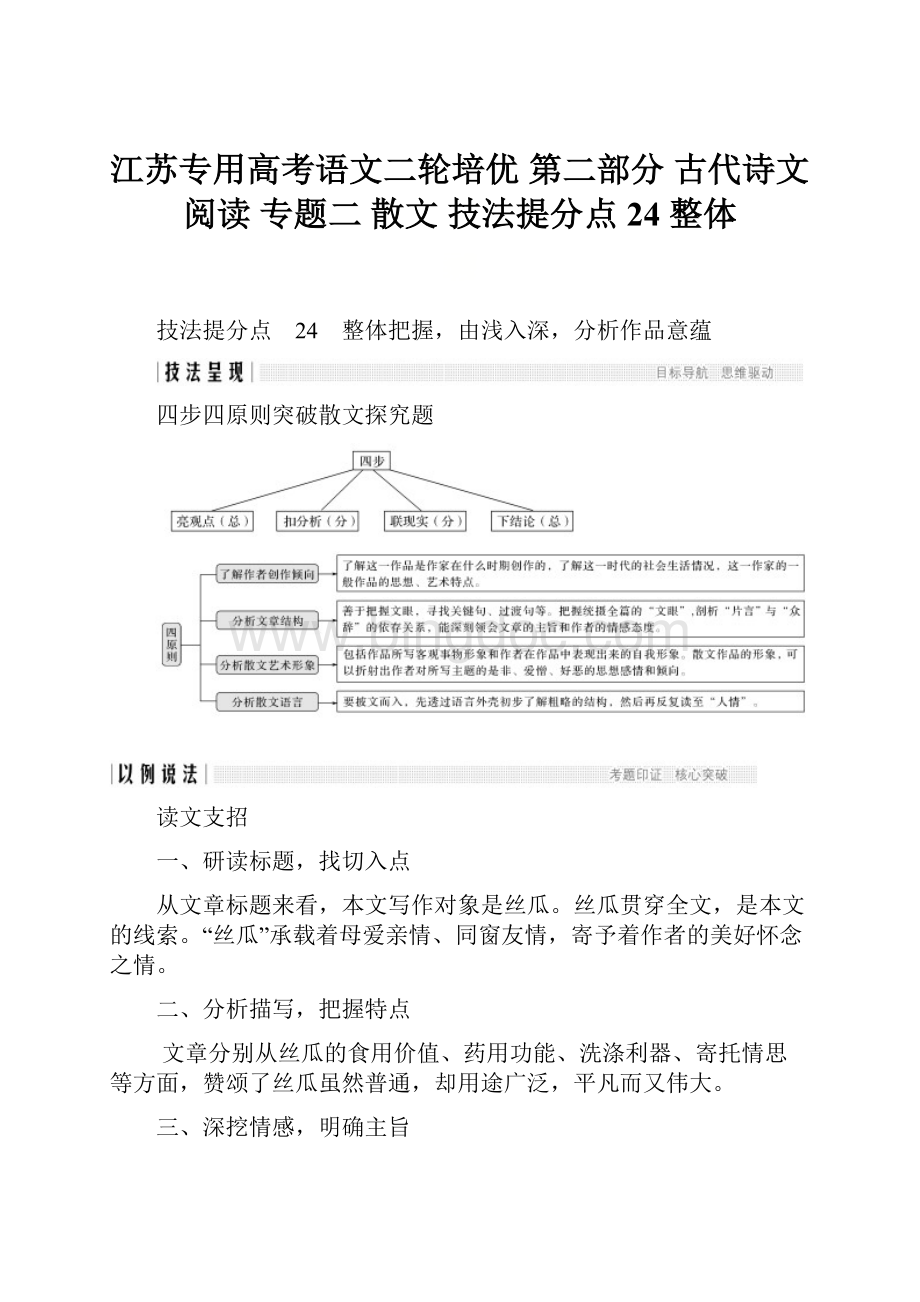

技法提分点 24 整体把握,由浅入深,分析作品意蕴

四步四原则突破散文探究题

读文支招

一、研读标题,找切入点

从文章标题来看,本文写作对象是丝瓜。

丝瓜贯穿全文,是本文的线索。

“丝瓜”承载着母爱亲情、同窗友情,寄予着作者的美好怀念之情。

二、分析描写,把握特点

文章分别从丝瓜的食用价值、药用功能、洗涤利器、寄托情思等方面,赞颂了丝瓜虽然普通,却用途广泛,平凡而又伟大。

三、深挖情感,明确主旨

1.文章一开始写儿子从乡下带来了丝瓜,立刻引起作者对中学时代在学农分校劳动时趣闻往事的回忆,同时表达了作者对丝瓜的喜爱之情。

2.文中对丝瓜细微的描写、引经据典的生动说明,充分表明作者对丝瓜的记忆犹新和钟爱之情。

3.第一段由丝瓜想到故日同窗“丝瓜精”,丝瓜承载了同窗友情。

4.文尾想到母亲用丝瓜巾为“我”洗浴,“身上尚有这种温馨的感觉”,充分体现了母爱情深,也表明丝瓜寄予着作者许多美好回忆和怀念情愫。

典题文本

(2018江苏南京阶段考)阅读下面的文章,完成下面题目。

丝 瓜

柯 平

儿子从乡下外婆家回来,小手中有一熟悉花朵,花分五瓣,其色金黄,我一看就知道是丝瓜花。

【交代写作缘起,表达欣喜之情】这得力于中学时代在学农分校劳动时获得的农艺经验,那时我们宿舍门前即有一足有半个篮球场大的瓜棚。

江南初夏时分,丝瓜从棚顶铺天盖地垂下来,大者长二三尺,小者尺许。

【记忆犹深】有位同学因个子奇瘦奇高,又爱吃丝瓜,一个“丝瓜精”的雅号自然非他莫属。

这位仁兄后来发迹,一直混到西南某省人事厅厅长的高位,成为母校的骄傲。

这当然凭的是真才实学,而不是靠吃丝瓜吃出来的,如果吃丝瓜能吃出一位厅长局长,那市场上的丝瓜绝非如眼下区区几元一斤就能买到。

就算不说贵如金玉,至少比外形与它相似的河鳗黄鳝之类起码也是不遑多让吧。

在庞大的蔬菜家族中,我想除了山药,丝瓜的身子可以说是最长的了。

它因也是外籍中国菜,故又称为蛮瓜。

二月下种,六月上市,江南江北皆有栽种,一般用于炒食与作羹,以其色碧绿,其味嫩爽,其价低廉

。

【说明性文字,简洁准确】但古代的情况可能与现在有些差别,从明人李东阳的《曰川馈无花果答丝瓜之赠叠前韵》诗来看,当年送朋友无花果,对方回赠几条丝瓜,喜出望外,写诗答谢云:

“翠笼珍果望还赊,报我真应愧木瓜。

采掇恐沾秋径湿,传看不觉夜灯斜。

饱知实德非虚语,脱尽浮华是大家。

异物清诗两奇绝,渴心何必建溪茶。

”诗写得极好不说,称丝瓜为珍果,又用汉乐府典比作琼瑶,又灯下全家传看,欣喜之情溢于言表。

估计这玩意在当初因数量稀少而价值不菲,因有此激动。

【丰富文章的文化底蕴,增添文章的语言美】另据李时珍在《本草纲目》里说,他生平所见过的丝瓜竟有长达四尺的,如果此言不诬,那简直就是一个小学三四年级学生的身高,足够吓人的了。

在写作黄瓜一文时,我其实已经写到了丝瓜,记得在文中我将它们比作一对相声演员,如果黄瓜喻牛群,丝瓜自然就是冯巩了。

这倒也算不上是我的个人发明,在民间的谚语俗语里,其实早有不少有关它的生动比喻,如形容某人脸长为“丝瓜脸”,候人不至称“头颈望得丝瓜长”。

我多年来在股市混饭,记得当年美国佬扔导弹炸我驻南使馆的第二天,孩子刚好放学后过来玩。

这小子得我遗传,倒有点形象思维的天赋,见到电脑分时图上的长长阴线,歪着脑袋问我:

“爸爸,这像不像黄瓜丝瓜?

”

与其他蔬菜一样,丝瓜也有其

,元人鲜于伯机说杭医宋会之当年有治水蛊(鼓胀病)的秘方,即以干丝瓜为主要药材,加巴豆陈米同炒后制丸,服百粒即可立愈。

另外注重饮食营养的读者对丝瓜的清热解毒作用,肯定也都有所了解。

丝瓜的生命期大约为六个月,经霜后枯死的老丝瓜大如舂米棒,内中筋络缠绕如精心织就一般,柔韧得宜。

陆游《老学庵笔记》记有涤砚法,称想要砚台保持不坏,每次使用后非得靠它来

不可。

具体方法是“用蜀中贡鱼纸,先去墨,徐以丝瓜磨洗,余渍皆尽,而不损砚。

”但那是文人的雅事,不是一般人玩得了的。

民间只管它叫丝瓜巾,视为涮锅子洗澡的利器。

一九六六年我大破四旧烧书时手臂不小心燎伤,在一个很大的旧木澡盆里,母亲疼爱地为我洗浴,涂满肥皂的丝瓜巾徐疾有致地擦抚我的背脊。

我在写作这篇文章时,身上尚有这种温馨的感觉。

【怀念母亲,慢慢温馨】

(选自《北京晚报》,有删改)

对点解题

4.文章以“丝瓜”为题,有什么好处?

答:

解析 此题考查探究标题的作用。

从分析文章结构上:

全文都围绕“丝瓜”写,可见是线索,起着贯穿全文的作用;从分析散文艺术形象上:

以“丝瓜”为题,赞颂了丝瓜江南江北皆有栽种,虽然普通,却用途广泛,平凡而又伟大;从作者创作倾向上:

丝瓜承载着母爱亲情、同窗友情,寄予着作者的美好怀念之情,突出主题,对主题的表现起到画龙点睛的作用。

从分析散文语言上,文章以某种艺术手法达到吸引读者的目的,表达作者的感情倾向。

答案 丝瓜是本文的线索,起着贯穿全文的作用;以“丝瓜”为题,交代了本文写作的对象;丝瓜江南江北皆有栽种,虽然普通,却用途广泛,平凡而又伟大;丝瓜承载着母爱亲情、同窗友情,寄予着作者的美好怀念之情。

1.文章第一段画线句子有什么作用?

答:

解析 此题要从结构和内容两方面作答。

内容可以从写了什么和表达什么情感两方面回答,结构可以向上看标题,往下看与下文哪些内容有联系。

答案 内容上,写儿子从乡下带来了一个熟悉花朵丝瓜花,交代了文章写作的缘起;结构上,点题,引出下文对中学时代在学农分校劳动时趣闻往事的回忆;情感上,表达了作者的欣喜之情。

2.作者是从哪些方面写丝瓜的价值的?

请简要概括。

答:

解析 丝瓜的功能,多角度进行概括,带着这样的思维方向到原文搜索。

答案 食用价值,药用功能,洗涤利器,比喻借代作用。

3.文章第二段插入明人李东阳的《曰川馈无花果答丝瓜之赠叠前韵》一诗,有何用意?

答:

解析 先分析《曰川馈无花果答丝瓜之赠叠前韵》一诗的主要内容写丝瓜什么特征的,然后分析此特征和前面或后文什么内容有何关联,有什么效果。

答案 与前文现在丝瓜价格低廉做对比,突出古代丝瓜因数量稀少而价值不菲;丰富文章的文化底蕴,增添文章的语言美。

(2018·江苏睢宁上学期期中)阅读下面的文字,完成题目。

赛里木湖

周 涛

应该让思想的水散漫成湖,特别是当你处在人生的秋天。

让溪流聚集起来,让河水交汇起来,让雨水或雪水贮存起来,根据地形自然的状态造成一个非人工的海子,那就是湖。

湖不是海——它没有那么伟大;

湖也不是水库——它要柔和自然得多;

一般说来,它躺在那儿。

它使周围变得潮湿了一些,滋润了一些;它使天空涂上了一层神秘的蓝,使近处的山呈黛色,阴坡的松林幽静,使远处的山白发肃然。

一般来说,它躺到那儿。

它不像山那样远远地就跑过来迎接你,而是躺在那儿,等着你突然发现它。

它喜欢静静地微笑着看你吃惊。

这就是赛里木湖。

一个思想就应该是这样,经过无数条水系的源源不断的补充,经过地貌之下的颅骨加固合拢,就这样自然而然地,形成了一个圆或椭圆的、深邃的内陆液体领域。

思想之所以称为思想,就因为它是圆的。

从它的任何一点出发,走完全程终点都复合在起点上。

瞧,被称为思想的这个东西有多么深邃,同时又有多么清澈透明!

它深邃到使人不敢轻率地去游泳,仅只挽起裤腿在岸边浅涉一番,就足以使人领略到它的内涵,它强大而令人畏惧的吸力;而它的清澈透明,则让人一望见底却倒吸一口凉气,那见底的明澈里,反射着无数层游动的光影、光环、光斑,造成无法分辨的幻象,使真实与虚幻浑然一体,因而更加捉摸不清。

这是那种比浑浊更深奥百倍的明澈!

赛里木湖——多美的名字!

这名字本身就有一种清澈的深邃,有一种高雅的韵味,有一种特殊的蓝,令人心醉。

你是伟大的海洋在撤离时留给伊犁河谷的一滴巨大的泪珠。

汪汪的,闪闪的,既像美人腮边泪也像英雄颊上泪,妩媚而又刚健。

你就是我们的海。

在亚洲腹地远离海洋的地方,你给了我们一个海的缩影、一个海的模特儿,让我们按照你的面貌在想象中放大去理解。

因而,你又是本关于海的初级教科书。

当我们散步在你身边的时候,可以看到成群的水鸟翩飞降落,成为浮动在水面的一片黑点,同时浴着水色和光影。

身材修长的马正垂着颈,披着头发,小心翼翼地亲吻你的水面,唯恐不慎弄皱了你的面容。

你与牧人的世界如此和谐。

他们爱你,你也爱他们。

你从不曾因为他们贫穷而鄙弃他们,相反,你把自己当成他们当中的一员,和他们气味相投。

你就是在他们当中找到平静的,你必须平静才能生存下去,而这,只有牧人才能给你。

那些城市里的“湖”,你当然知道它们的窘状和自得难解难分,它们是供人娱乐的一池,而你,才是真正的湖。

总是这样,在远离喧闹的地方,思想默默地积蓄、沉淀,变得清澈起来,辽阔起来。

所有的游客和路人,在你的身边赞叹,夸奖,似乎在这片刻,你成了他们的一样东西,而与牧人毫无关系,然后,他们拍拍屁股,驱车远去,你仍留在牧人身边,谁也带不走你。

在众多的游客和路人当中,有人感觉到一丝惭愧吗?

面对你,有人照到自己灵魂深处的弱点吗?

若有,他可能会想到这些。

赛里木湖,人们是多么肤浅又多么自以为是呀,我愿意代替他们向你道歉,说:

“我们对不起你!

”

它听也不听。

脸上犹自泊着宁静神秘的微笑。

(节选自《伊犁秋天的札记》)

1.“应该让思想的水散漫成湖”,从文章内容看,思想与湖有哪些相似点?

答:

答案 融会贯通(由各自领域内的多个支系汇聚而成),自成体系,深邃明晰,有一个逐步形成的过程(在远离喧闹的地方,默默地积蓄沉淀清澈辽阔)。

2.文中用了哪些对比来突出赛里木湖的特点?

请简要说明。

答:

解析 第三、四、六段分别将赛里木湖与海、水库、山对比,倒数第六段将赛里木湖与城市里的湖对比,倒数第四段将牧人与湖和游客、路人与湖的两种关系对比。

分析内容,扣住关键形容词来概括特点。

答案 与海对比,写湖的平凡;与水库对比,写湖的柔和自然;与山对比,写湖的内敛安静;与城市里的湖对比,突出赛里木湖的自在独立;游客、路人与湖的关系跟牧人与湖的关系对比,突出湖的独立而有尊严。

3.本文在人称的使用上有什么特点?

这样写有什么作用?

答:

解析 自“你是伟大的海洋”开始转入第二人称表达。

分析内容,概括效果。

面向读者介绍赛里木湖,拉近与读者的距离;直接抒发作者强烈的赞美之情。

答案 第一问:

前半部分用第三人称写湖,用第二人称称读者;后半部分用第二人称写湖。

第二问:

有助于作者思想感情的表达;营造亲切的气氛,拉近作者和读者之间的距离;表达对赛里木湖由衷的喜爱与赞叹。

★4.文章结尾处“我们对不起你!

”意蕴丰富,请结合全文谈谈你的理解。

答:

解析 理解“对不起你”的原因。

在最后四段中。

原因是人们的肤浅和自以为是;再作深层次的探究,上文写赛里木湖是安静的,远离城市喧嚣的,而游客们在这里游玩娱乐,自私心理打破了这里的宁静,因而“对不起你”是说明人们应该敬畏自然。

答案 游客和路人不能理解赛里木湖的深邃,用喧闹打破了这里的宁静,作者为人们的肤浅和自以为是向赛里木湖道歉;表达了作者对人类以自我为中心娱乐消费自然的愧疚自省和对自然的敬畏之心。

一、阅读下面的文字,完成题目。

一条街浓缩了一个时代

谢 冕

①一条街,几座坊巷,卷起了这个时代上空的漫天风云,这在中国历史上几乎是一个奇迹。

②这条街是福州的南后街,这些坊巷是福州的三坊七巷。

坊巷有两千多年的历史,自古以来是出将入相的衣冠锦绣之地,是花团锦簇的文化名街。

③三坊七巷有记载的历史可以追溯到唐、宋。

据统计,这里先后出过十位尚书、十位总督、三位海军总长、一百五十一位进士,以及众多的诗人学者。

衣锦、文儒、光禄、朱紫,但看这些命名,代表的是渊博、儒雅、高贵、品味和韵致。

一首诗表达了这里有别于一般城市的特殊风韵:

“路逢十客九青衿,半是同袍旧弟兄。

最忆市桥灯火静,巷南巷北读书声。

”幽幽墨香中,朗朗书声里,闽都遗韵,左海风流,唯此为盛。

④光禄坊有一座“光禄吟台”,现在成了榕城诗人墨客吟诗歌吹的场所。

吟台的历史可以追溯到宋熙宗年间。

当时的福州太守程师孟,善文墨,有政绩,修道山亭,曾请文豪曾巩作《道山亭记》。

程太守常小憩光禄坊,闽山保福寺僧人为此镌刻“光禄吟台”以彰其德。

曾任光禄卿的太守有感赋诗曰:

“永日清阴喜独来,野僧题石作吟台。

无诗可比颜光禄(颜光禄指南朝颜延之,官至金紫光禄大夫),每忆登临却自回。

”睿智若此,谦恭若此,由此可见其人风雅。

⑤文儒坊旧称儒林坊,正是儒林学士汇聚之所。

其实三坊七巷诉说的不仅是文士诗家,这里也记述了那些守疆卫国、叱咤风云的赤血男儿。

远去岁月的鼎盛,已是历史的光荣记忆,就近代中国而言,从三坊七巷走出了一批仁人志士。

甲午海战、黄花岗起义,都有八闽男儿的泪痕与血迹。

多么难忘的历史印记!

⑥林则徐纪念馆在宫巷。

在那里,我们不仅听到他的华彩诗文,更听到他临阵一呼的气势。

时势艰难,他临危受命,挺身而出,书写了浩气长存的一片丹心。

可惜的是壮志不酬,谪迁万里,他为此阅尽人间苦乐,却是矢志不移。

先后任职多地总督,几度出任钦差大臣,屡进屡出,屡升屡降,实为常人所难承受。

他是一个文人,却充当了号令三军的统帅;他有伟大的抱负,却为时势所不容。

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,至今还激励着万千国人。

⑦粉墙黛瓦之间,花木掩映之下,那些亭台楼阁,那些游廊曲径,无不充盈着、流荡着一股浩然正气。

近代以来一批优秀人物从南后街的坊巷走出,走向广袤的国土和世界,传播新思想,引进新事物,他们一步步地前行着,改造着帝国的积弊,并引向新的开端。

为开发民智,为改变国运,他们无所保留地贡献着自己的智慧、青春乃至生命,谱写并传播着一曲挽救民族危亡的慷慨悲歌。

一条街、几座坊巷,灯影梧桐,碧血斜阳,这里的沉思和呐喊几乎托起了一个时代。

⑧旧时的南后街并不宽敞,很窄,街两旁都是店铺,那是一条缤纷灿烂的文化街。

这里的繁盛,旧时就有人将之与北京的琉璃厂相比拟:

“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街,客里偷闲书市去,见多未见还开怀。

”

⑨近时读到一组竹枝词,其中一首谈到福州灯市:

“中亭列炬耀如绳,桥北桥南最不胜。

犹是春江花月夜,十年梦断后街灯。

”记得幼时,每年的元宵和中秋,看花灯总是首选南后街。

那里灯月交辉,流光溢彩,极尽一时之盛。

而且那里不仅是展出,还有销售,那里的灯彩做工考究,保持了悠久的工艺传统。

⑩这是一条让人感动并引为骄傲的街道,这是我们的心灵系之的家园。

一条街,浓缩了半部中国近代史。

1.请简要概括文中“三坊七巷”的特点。

答:

解析 第③段的坊巷命名,可见其文化厚重、涵养包容;从“有两千多年的历史”可见其历史悠久;从“出将入相的衣冠锦绣之地”及第三段的具体列举,可见其人才辈出;从“闽都遗韵,左海风流”可见其繁盛显赫。

答案 ①历史悠久;②人才辈出;③文化厚重;④名声显赫;⑤繁盛。

2.请根据文章第④段的诗句,简要分析程太守的形象特征。

答:

解析 该题要紧扣诗句中的关键词,并联系上下文语境作答。

答案 ①“喜独来”写出程太守的闲适、清雅;②“野僧题石作吟台”写出程太守有德政、受爱戴;③“无诗可比”“却自回”写出程太守的谦恭、睿智;④赋这首诗表现程太守风雅、善文墨。

3.请结合文章第⑦段内容,理解“托起了一个时代”的内涵。

答:

解析 理解这句话的内涵,只要从本段找出“托起了一个时代”的原因即可。

答案 ①传播思想,开发民智;②激浊扬清,弘扬正气;③勇赴国难,挽救民族;④改写历史,影响巨大。

★4.请探究作品结尾画线句的意蕴。

答:

解析 从文中找到这条街“浓缩了半部中国近代史”的原因,再以这条街为对象,谈谈对主旨的作用。

这条街对近代中国的影响集中体现在第五至第七段,注意要紧扣“中国近代史”。

联系主旨,结尾句总结了全文,深化了主旨,表达了作者对这条街的崇敬和赞美之情。

答案 ①南后街走出了许多影响近代历史的风流名士;②南后街的许多仁人志士参与了近代反封建反侵略的斗争;③南后街的许多文士诗家影响着近代的文学和思想;④表达了作者对南后街的崇敬和赞美之情。

二、阅读下面的文字,完成题目。

雪中婚宴

刘成章

雄阔的陕北高原。

纷纷扬扬的大片子雪花,从灰蒙蒙的天空倾倒下来,到处一片洁白。

山呀,塬呀,梁呀,沟呀,河呀,路呀,村庄呀,这一切都难以分清,一切都失去了平日里显著的界线。

整个世界仿佛都结冻了,没有了一点儿活气。

可是,在一户正在办喜事的人家的院子里,人们围着一桌一桌的酒菜,正在动着筷子,正在宴饮。

雪就像给简陋的餐桌上铺了一块块洁白的桌布。

那场面别致极了,所有人的头上都落上了雪,他们的黑发就像浓白大雾中露出的一些模糊的林梢,只有白发老者的头上看不见雪的踪影;人们的蓝的、黑的、花的棉袄,也都被白雪逐渐吞没,而原先的颜色,只留下一丁点儿了。

有的人戴上了连衣帽;有的人把大棉袄顶在头上;还有人却被特殊照顾着,主人找来两三把伞让其打着,不用问,那伞下定是些年轻婆姨,怀里还抱着乳毛未褪的吃奶娃娃。

院子边横着的一根圆木,已经变得又白又胖。

虽然刚端上来的菜肴顷刻就变得冰凉了,虽然伸出的筷子上都落上了雪花,但是,正在宴饮的人们,没有一个人紧缩脖子,因为他们骨头里在往常的岁月磨砺中储满了的生命烈焰,此刻正好散发于周身,仿佛周身正需要借此降降温。

人们乐滋滋地大声猜拳了。

还有人唱起了酒曲。

但主人还是满怀歉意的。

他走上前来说:

“唉,天气预报不准确,这雪又来得太突然了,没来得及出去借帐篷布,抱歉抱歉!

”

众人一哇声地说:

“没甚!

没甚!

其实天冷能让咱多喝上几盅,好事一桩!

”

记忆中,陕北的各种较大的筵席,都是在院子摆开阵仗的——谁家能有那么多那么大的窑洞啊!

近些年生活好了,不少人纷纷改在饭店举行各种饮宴,那当然显得高档了,优雅了,但是,我却也还是乐见这几千年流传下来的陕北露天饮宴,特别这是我此生头一遭碰上的雪中婚宴,它是正史野史中都不曾记载过的故事,它对我的震撼太强烈了,我太喜欢它了。

它所展示出来的人与大自然的完美融合,人的精神世界的旷世璀璨,足以让我沉醉三年!

在这块苍凉的土地上,总有许多的不如意、不安逸、不舒适的事情,然而,正是这些事情,比如这婚宴中撒在人们头上的纷纷落雪,其实它们每一片都像一把明晃晃的雕刀,它们是在雕琢着强健的灵魂。

“艰难困苦,玉汝于成”。

望着面前的粗犷质朴的雪中婚宴,我国古代诗家的无数对于雪的精彩形容,注满我的心头。

于是,我看见,千朵万朵的梨花,装饰着这一婚宴(梨花有着新娘不敢奢望的婚纱的清纯之色);千颗万颗的盐粒,正在供婚宴的厨子们煎、炒、炸、烩(好厨子一把盐哈);千只万只的白蝴蝶,欢舞着,旋转着,飞来,飞来,落在婚宴上每一个诗情盎然的温热的地方(谁不喜欢这喜庆的精灵)。

一碟一碟的热腾腾的菜肴,不断地放上桌来,而就在这一放之间,已有数不尽的雪花融入其内,给这些菜肴增添了几分大自然的香醇。

而人们的筷子夹起的,应是这天地间的精气,应是辈辈祖先们遗传下来的勇于吃大苦耐大劳、勇于战胜艰难险阻犹如左近的壶口瀑布一样永在沸腾的奋斗精神!

这精神,与柔弱无缘,与萎靡无缘,与颓丧和消沉无缘。

我猛然想起了中唐诗人卢纶的《塞下曲》,便向着大伙朗吟道:

“欲将丸子夹,大雪满碗筷。

”(卢纶《塞下曲》:

“月黑雁飞高,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

”)引起一片笑声。

凌空降落的雪花是水在做着最浪漫的游戏吧,它飘飘悠悠地从天上落下来,一接近院落就被沾上了红烧肉和炸油糕的浓香,而它又带着这浓香把每个宾客都塑成了雪人,而众宾客,又以浓香的银白,与雪的院子、雪的村落、雪的山野融为一体。

世界上往日纷纭繁杂的色彩,似乎只剩下单一的白色了。

5.作者为什么特别喜欢雪中婚宴?

答:

解析 抓关键句“几千年流传下来的”,可见其很传统;“那场面别致极了”,可见其独特;“粗犷质朴”,可见其质朴;面对“顷刻就变得冰凉”的菜肴,“没有一个人紧缩脖子,因为他们骨头里”“储满了的生命烈焰”,可见其气概。

答案 ①很传统。

这种露天饮宴在陕北流传了几千年,体现了一种民俗风情和文化传统。

②很独特。

雪中婚宴是“正史野史中都不曾记载过的”,是人与大自然的完美融合,给人以强烈震撼。

③很质朴。

酒席摆在露天院子里,雪花纷纷融入“热腾腾的菜肴”,人们“乐滋滋”地喝酒猜拳,既质朴又热闹。

④显气概。

参加雪中婚宴的人们,“没有一个人紧缩脖子”,他们的骨头在岁月磨砺中储满了生命烈焰,粗犷而豪放。

6.文中画横线的句子有什么作用?

答:

解析 扩展思路,如“许多的不如意、不安逸、不舒适的事情”。

具体展示,具体展示雪中场景,又有所深化。

丰富内涵,用“艰难困苦,玉汝于成”揭示深刻哲理。

答案 ①联想拓展。

由眼前的雪中婚宴联想到“这块苍凉的土地上”的许多事情,拓展了文章意境,丰富了表现内容。

②借景抒情。

由婚宴中“纷纷落雪”之景的