教学设计源远流长的中华文化李跃华.docx

《教学设计源远流长的中华文化李跃华.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教学设计源远流长的中华文化李跃华.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

教学设计源远流长的中华文化李跃华

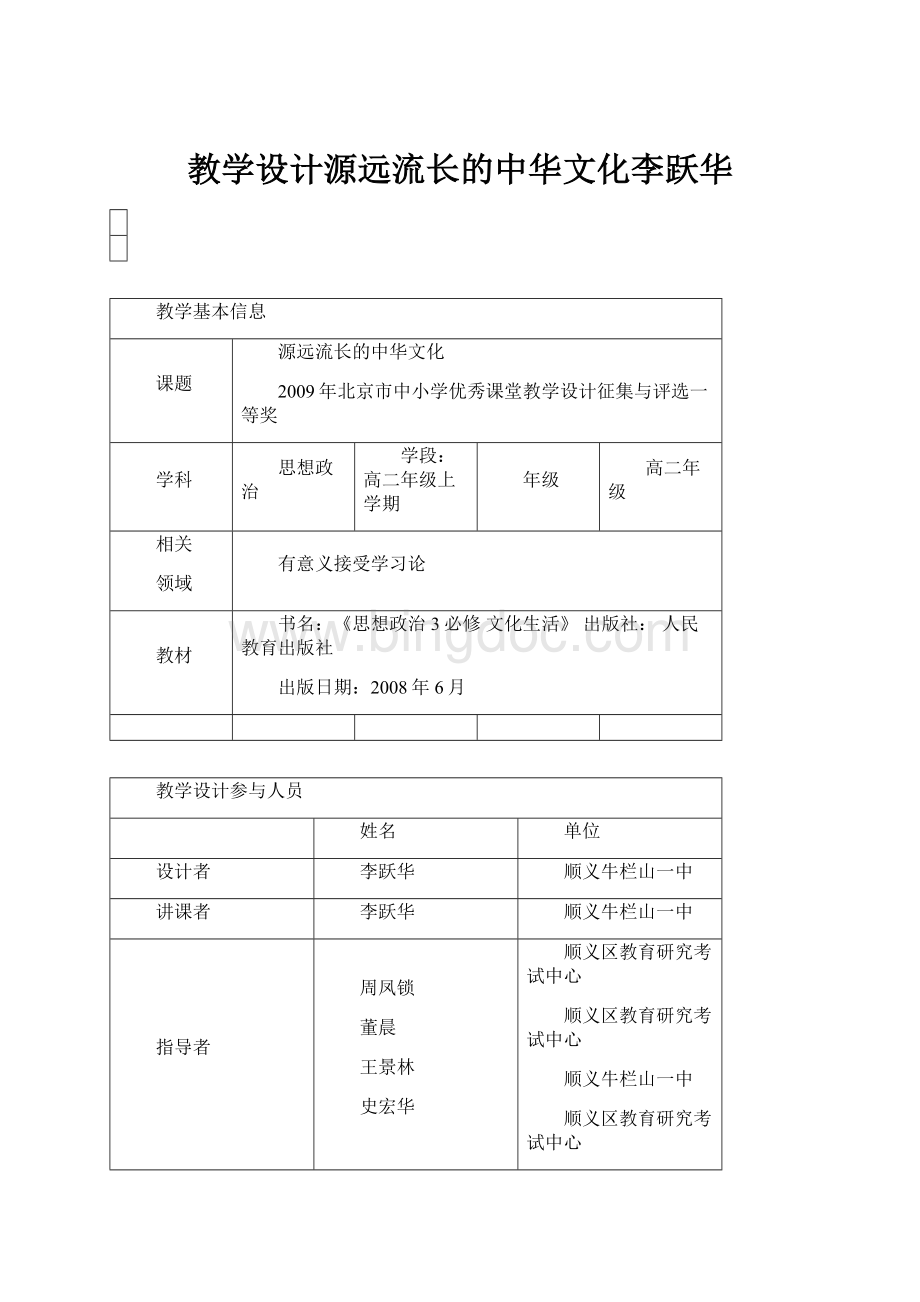

教学基本信息

课题

源远流长的中华文化

2009年北京市中小学优秀课堂教学设计征集与评选一等奖

学科

思想政治

学段:

高二年级上学期

年级

高二年级

相关

领域

有意义接受学习论

教材

书名:

《思想政治3必修文化生活》出版社:

人民教育出版社

出版日期:

2008年6月

教学设计参与人员

姓名

单位

设计者

李跃华

顺义牛栏山一中

讲课者

李跃华

顺义牛栏山一中

指导者

周凤锁

董晨

王景林

史宏华

顺义区教育研究考试中心

顺义区教育研究考试中心

顺义牛栏山一中

顺义区教育研究考试中心

课件制作者

李跃华

顺义牛栏山一中

指导思想与理论依据

“文化生活”的开设是高中思想政治课程改革的亮点,体现了新课程的德育性质和人文价值,凸显了文化作为现代化建设重要领域的时代意义,增强了实施思想政治教育的主动性、针对性、时效性。

这在高中思想政治课程建设中,具有特殊重要的标志性意义。

“文化生活”的教学要体现“构建以生活逻辑为基础、学科知识为支撑”的理念,所以本节课力求体现生活与知识的统一,找到“文化生活”教学的发力点,即突出中华文化文字的魅力,深入挖掘其思想教育与文化熏陶的价值所在,体现出“文化味儿”。

本课主要以启发式教学引导学生对中华文化进行深入思考,透过文字和史书典籍认识到中华文化发生和发展的规律。

教师以问题的形式设计启发环节,积极引导学生思考。

充分发挥教学过程中情感的传递和感染的作用,利用教师的特长以及文化知识储备和丰富资料信息,以促进学生在知识上的深入理解、运用和情感上的升华。

教学背景分析

教学内容:

思想政治3(必修)文化生活第三单元中华文化与民族精神,第六课我们的中华文化,第一框题“源远流长的中华文化”

本课承接第一、二单元文化的一般概念和相关理论,本课开始具体研究中华文化的特点,本框题主要讲解中华文化的“源远流长”这一重要特征。

本框下设三个目题:

第一目“古代辉煌的历程”。

教材简要回顾了古代中华文化的发展历程,说明中华文化从未中断,一脉相承。

最后一句“明清时期,随着西方近代文化思想的传入,中国传统文化思想开始面临西方工业文明的冲击。

”为第三目“创造中华文化新的辉煌”埋下伏笔。

第二目“薪火相传,一脉相承”。

本目第一段承上启下。

教材回应了上一目的导入活动所提的问题。

源远流长是中华文化的基本特征之一。

中华文化的源远流长表现在许多方面,教材用了最有说服力的汉字和史学典籍加以说明。

文字作为文化的基本载体,文字有记载文化发展的历史轨迹和丰富成果的功能。

汉字在传承中华文明方面,发挥了不可替代的重要作用。

史书典籍是中华文化一脉相承的又一重要见证。

从历史上看,中国历来十分重视历史资料的保存,留下的史书,其数量之多,其规模之大,世界绝无仅有。

第三目“创造中华文化新的辉煌”。

这一目有三个层次。

第一层次讲中华文化在古代一直走在世界前列,只是到了近代,才逐渐衰微的。

中华文化的衰微,原因有二:

一是由于中国封建统治的日渐没落,二是受到西方近代工业文明的巨大冲击。

第二层次有两个意思。

一是在近代中国,如何再创中华文化的辉煌,一直是中华民族救亡图存的重要任务。

二是只有在中国共产党的领导下才能实现中华民族的伟大复兴,才能再创中华文化新的辉煌。

第三层次,中华民族的文化史册掀开崭新的一页,中华文化正在续写更加壮丽的篇章。

中国共产党领导中国人民在中国特色社会主义文化建设中,重铸中华文化新的辉煌。

从逻辑上看,这三个层次,沿着中华文化历史发展的线索,即中华文化曾经辉煌,只是近代衰微。

但是到了现代,在中国共产党的领导下,又重创辉煌。

教材脉络清晰明了,各层次之间层层递进,环环相扣。

学生情况:

(1)从课程的总体安排看,继文化一般理论之后,从本课开始进行对中华文化的研究,从逻辑上看是一个从一般到个别的过程。

(2)从已有的知识储备和生活经验看,学生在学习了第一、二单元关于文化的一般理论后,对文化的含义、作用以及文化的多样性、文化的继承与发展有了一定的了解,同时,本课的主要内容是通过对文化历史的研究论证中华文化的特征——源远流长,学生平时对传统文化以及中华文化的发展历程有一定的了解,课堂上需要进一步提升其情感态度价值观。

(3)需要引导的方面,本课主要通过对汉字发展的历程以及中国历史典籍的研究,来论证中华文化的特征——源远流长,针对大量的历史遗迹、文物资料,学要引导学生学会分析资料,启发学生对传统文化的深入认识,透过文化现象认识文化的发生发展规律。

教学方式:

启发式、信息技术与学科教学整合

教学手段:

教材、教案、学案、多媒体

技术准备:

(1)媒体种类:

电脑(PPT、视频与音频整合)

(2)应用:

展示教学资源与信息创设相应的情景,以及教学过程中学生获取信息、利用信息、解决问题的形成过程。

教学目标

(一)知识目标:

通过学习本课,使学生知道古老的中华文化走过的辉煌历程。

明确源远流长、从未中断是中华文化的基本特征之一。

了解中华文明的重要标志——汉字。

了解中华文化一脉相传的重要见证——史书典籍。

了解近代中华文化经历了衰微的过程。

理解中国共产党领导人民再创中华文化的新辉煌。

(二)能力目标:

通过学习本课,培养学生提炼、解读信息的能力、综合分析的能力和理论联系实际的能力。

(三)情感、态度和价值观目标:

通过学习本课内容,使学生增强对中华文化和社会主义祖国的热爱之情,增强对中华文化和中华民族的认同感、民族自豪感和自尊心、自信心,坚信在中国共产党的领导下,中国人民一定能创造出中华文化的新的辉煌。

(四)教学重点:

通过学习,使学生深刻理解“源远流长,一脉相承”是中华文化的重要特点,辩证地看待中华文化的辉煌与衰微,增强对中华文化的认同感和归属感。

(五)教学难点:

辩证地看待中华文化的辉煌与衰微。

问题框架

问题引导与学生参与的讨论活动:

问题引导一:

生活中,我们能从哪些途径来了解我们的古代文化?

举例:

我们要想研究一下汉高祖刘邦和项羽,应该看哪些史书?

问题引导二:

除了二十四史之外,还有哪些东西记载了历史?

1.展示殷墟出土的两幅甲骨图片。

设问:

这两幅图片是否记载了历史?

为什么?

2.拓展性问题:

早期文字为什么会出现在兽骨龟甲上?

3.汉字发展到了秦代发展了一件大事,是什么?

追问:

秦始皇用哪种文字统一了之前的各国文字?

活动:

展示用篆书字体书写的本班学生名字。

追问:

为什么你能从这些并不认识的中文字中找到自己的名字?

问题引导三:

我们你那些地区或国家的文字与汉字的传播有直接关系?

问题引导四:

为什么17、18世纪之后的中国文化开始走向衰微?

问题引导五:

在今天,世界科技迅速发展,经济、社会继续进步,各国都把文化建设作为一项重要的战略任务。

我们应该如何弘扬几千年来的传统文化?

举例:

2008年最能体现中国古代文化魅力的重大活动是什么?

追问:

说说从奥运会的哪些方面能深切体会到我们源远流长的中华文化?

教学流程示意(可选项)

教学过程(表格描述)

教学阶段

教师活动

学生活动

设置意图

技术应用

时间安排

创设情境

温故知新

《文化生活》前两个单元我们研究了什么是文化,文化对人和社会的影响,学习了文化传承与创新的相关理论。

按照学习的逻辑顺序,我们已经对文化的一般概念和理论进行了研究,从本单元开始我们对中华文化进行具体的研究。

在研究之前我们先对世界的古代文明进行宏观的了解。

展示世界公认的五大文明古国最具代表性的文化遗迹或景观(PPT)

古巴比伦:

公元前4000年到公元前2250年之间

古埃及:

公元前3500年

古希腊:

公元前3000前~1100年之间

古印度:

公元前2000年

中国:

公元前2070年(夏朝开始)

引导学生思考中华文化与世界文化的关系?

引导学生思考:

中华文化与世界文化的关系?

通过对图片展示和讨论引导学生运用已学过的“世界文化与各民族文化之间共性与个性,整体与部分”的理论,正确认识中华文化与世界文化的关系。

PPT

2分钟

新课讲解

问题引导一:

生活中,我们能从哪些途径来了解我们的古代文化?

1.提示:

联系我们上一单元研究过文化交流与传播是需要途径的,作为一名中学生,最适合你的途径是什么?

2.几千年的文明历史,我们无法直接去感触它,只有很少的一部分还能找到遗迹。

但是流传至今的史书典籍能帮助我们较为系统的了解历史。

3.教师介绍《二十四史》

(PPT展示二十四史的记录朝代、成书年代、主要编者)

说明史书是文化传播的媒介。

举例:

我们要想研究一下汉高祖刘邦和项羽,应该看哪些史书?

学生回答后教师提示:

《二十四史》中对汉高祖刘邦和项羽进行系统记载的有:

《史记》中的高祖本纪、项羽本纪

《汉书》中的高祖帝纪、陈胜项籍传

多问一句:

《史记》和《汉书》中,司马迁和班固的笔下都有项羽这个人物,你觉得的哪部书把项羽描写的更好一些?

问题引导二:

除了二十四史之外,还有哪些东西记载了历史?

1.展示殷墟出土的两幅甲骨图片。

设问:

这两幅图片是否记载了历史?

为什么?

2.教师引导学生关注甲骨上的文字。

有了文字我们就可以知道这件物品的信息。

也就是说这两块甲骨已经不是纯自然的东西了,由于它上面有了人类活动的遗迹,说明它具备了文化的意义。

3.继续展示甲骨文。

目前发现有大约15万片甲骨,4500多个单字。

目前已识别约1500个单字。

这些甲骨文所记载的内容极为丰富。

研究发现甲骨文已具备了“象形、会意、形声、指事、转注、假借”的造字方法,展现了中国文字的独特魅力。

4.面对这些几千年前的文字,你会对其中的一两个跟到很熟悉,甚至能猜出是什么。

为什么?

(先思考,在后来一起讨论)

拓展性问题:

早期文字为什么会出现在兽骨龟甲上?

提示:

中国古代占卜时多用龟甲和兽骨。

其中龟甲称为卜甲,多用龟的腹甲;兽骨称为卜骨,多用牛的肩胛骨。

卜甲和卜骨,合称为甲骨。

使用甲骨进行占卜,要先取材、锯削、刮磨,再用金属工具在甲骨上钻出圆窝,在圆窝旁凿出菱形的凹槽。

然后用火灼烧甲骨,根据甲骨反面裂出的兆纹判断凶吉。

甲骨上一般契刻有占卜的文字甲骨文。

这块甲骨上就有刻辞,记载了癸亥日占卜求雨的事情。

5.按照历史的规律,只要我们找到文字也就意味这发现了历史,我们沿着历史的长河继续发掘那些带有文字的文物。

6.展示图片“散氏盘”

西周晚期著名青铜器,盘上的铭文共357字,记载的是西周晚期的土地契约。

散氏盘造形与纹饰均呈现西周晚期青铜器简约的风格,文字线条宛转灵动,是研究西周金文重要的材料。

7.展示“散氏盘”上文字的拓片,引导学生,青铜器上的文字我们称之为“金文”(钟鼎文)。

8.展示“史墙盘”。

这个时期的文字较之甲骨文,有哪些最显著的特点?

9.汉字的演变已经开始了,下一个时期我们将进入“简牍”时代。

(1)展示奥运会开幕式“儒生手持竹简诵经”场景。

问题:

看到这个场景,我们首先会联想到这是哪个时期?

(2)展示湖北省云梦县睡虎地出土的秦简。

问题:

汉字到了秦代发展了一件大事,是什么?

追问:

秦始皇用哪种文字统一了之前的各国文字?

(3)展示秦始皇统一六国文字,用“小篆”统一六国文字(“大篆”)

(注:

现在有些学者对秦始皇到底是用“小篆”还是“秦隶”统一的文字存在很大争议,本课采用普遍认同的观点,由于课堂时间有限,有争论的地方暂且搁置,不设置课堂讨论。

)

活动:

展示用篆书字体书写的本班学生名字。

提问:

为什么你能从这些并不认识的中文字中找到自己的名字?

提示:

中国汉字的演化史有规律的,这种规律最重要的表现就是既可以从楷书推回至古文字。

说明了汉字的演化具有继承性。

10.展示“汉简”。

文字发展到汉代,出现了隶书——最接近楷书的一种字体。

11.展示从大篆到楷书的字体演变。

(PPT)

12.汉字演变与中国历史发展小结:

文字继续发展,从汉代出现了隶书,之后在隶书的基础之上略作改进形成了沿用至今的字体——楷书,同时还有两种辅助性字体——行书和草书。

从甲骨文到金文再到小篆,中国文字实现了由“繁”到“简”的飞跃。

汉字的演变过程是中国历史一脉相传的重要载体,汉字是中国历史中奔腾着的血液。

13.汉字的交流和传播——汉字被一些邻国借用,形成了特有的汉字文化圈。

问题引导三:

我们你那些地区或国家的文字与汉字的传播有直接关系?

例如:

日文、朝鲜文、越南文——字喃

(2)展示《平复帖》与日文平假名和片假名的对比,说明日文源自汉字。

(《平复帖》,晋,陆机(261~303),书,纸本。

草隶书九行,八十六字。

)

问题引导四:

中华文化随着历史的长河奔流不息,绵延不绝。

历史的河流不是笔直,总会有曲折的地方,不光是激流澎湃,也有她的平静低沉。

中华文化在历史上曾经长期走在历史前列,同时也经历了衰微的过程。

为什么17、18世纪之后的中国文化开始走向衰微?

(该问题在图片展示之后出现)

1.展示一组图片:

青铜器和瓷器

有人用中国的国宝“青铜器”和“青花瓷”对中国的文化发展历程做了个形象的比喻:

看,中国的铜鼎,花纹不多,不是那么漂亮,但是它看上去很强壮;看,兵马俑,它还是那么强壮,展现出帝国不可一世的雄魂;看,中国的青花瓷(元青花鬼谷下山罐,2.25亿元),看上去雍容华贵,但是它很脆弱!

2.展示第二组图片:

清代康雍乾三代的一组青花瓷和光绪时期的青花瓷。

(元明清三代的官窑青花瓷,不同时期的龙纹有着不同的特征)

康雍乾三代的龙,气势恢宏,耀武扬威。

光绪时期的龙,已经丧失了那种神气。

4.通过以上的图片展示,引导学生思考中华文化的衰微时期到来了。

讨论一个问题:

为什么17、18世纪之后的中国文化开始走向衰微?

提示:

(1)以科技为核心的生产力落后,导致了经济的落后,从而使文化丧失了发展的动力。

(2)落后的政治制度,严重阻碍了文化的发展。

(3)闭关锁国,人为切断了与世界的联系,从而失去了文化交流的机会。

(4)国人的盲目乐观和骄傲的态度,表现为不思进取,缺乏文化创新。

问题引导五:

在今天,世界科技迅速发展,经济、社会继续进步,各国都把文化建设作为一项重要的战略任务。

我们应该如何弘扬几千年来的传统文化?

1.过渡:

几千年以来的历史给我们展示的有辉煌,有衰微,有的值得自豪,有的让我们沉痛反思,但是,历史中将是要向前发展的,自豪——反思之后我们要面对现实,面对我们这个时代,历史给我们的真正价值在于我们能在历史中找到今天的价值!

提问:

今年最能体现中国古代文化魅力的重大活动是什么?

奥运会不仅是体育盛会,更重要的是展示了中华五千年来的辉煌,大家举一些例子说说从奥运会的哪些方面能深切体会到我们源远流长的中华文化?

2.图片展示:

中国印舞动的北京和北京奥运会各体育项目标示。

现代奥运会蕴含着丰富的中国传统文化,这两组图片主要是体现了汉字文化。

奥运会会徽“中国印——舞动的北京”设计灵感来自于中国的篆书。

是“京”与“人”的新组合。

北京奥运会各体育项目标示灵感来源于大篆。

提示:

如何弘扬传统文化

1.对待传统文化的态度:

取其精华弃其糟粕推陈出新革故鼎新

2.文化与经济政治的关系:

经济、政治、文化和谐发展

3.中国文化与世界文化的关系:

在交流、借鉴与融合中发展创新

4.中国人的心理:

增强文化认同感,增强对中国文化的信心。

提升:

本节课我们通过对汉字演变过程的研究,认识到了中华文化的源远流长、博大精深。

我们的汉字演变历史折射出中国历史的一脉相传、延绵不决。

我们研究文化,就是要从文化本身的特点出发,理论联系实际,分析不同历史时期的文化发展特点,既要看到我们文化的辉煌,也不能忘记那个衰微的时期。

历史总是在我们漠视的时候把“本质的东西”隐藏起来,又总是在你潜心研究的时候打开那扇思维着的窗户。

我们通过历史就是要看到文化发展中那些本质的东西,我们弘扬传统文化的过程本质就是“继承和创新”的过程,在继承中要认识到那些“民族性”的价值所在,在创新中要认识到“时代性”的价值所在。

学生议论,了解古代文化途径多样。

通过学生的回答最集中的是通过历史书籍来了解中国的传统文化。

学生在教师的引导下结合《二十四史》目录议论

学生议论

学生回答:

文物、遗迹等。

在教师的引导下,学生认识几个简单的甲骨文。

同时,学生会对其中的一两个跟到很熟悉,甚至能猜出是什么。

为什么?

(先思考,在后来一起讨论)

学生之间交流观点,探讨问题。

在教师的引导下,认识几个简单的金文。

学生议论:

如文字的线条比较美观等

学生回答:

春秋战国

学生回答:

秦始皇统一文字。

学生回答:

小篆。

给学生展示用篆书字体书写的自己的名字,让学生找出自己的名字

学生在活动中体会篆书的魅力。

回答问题:

列举亚洲一些国家的文字与汉字的传播有直接关系。

引起学生思考中华文化在变化过程中背后存在的问题。

学生分组讨论后小组总结,回答问题。

引起学生思考传统文化在现代的弘扬。

学生回答:

北京奥运会

学生议论

学生小组讨论,联系问题引导四,如何弘扬传统文化。

提示学生联系已学过的“文化传播”的相关知识,回忆、巩固“文字、印刷和书籍等”在文化传播总的作用,同时让学生感受到学习历史是“教育作为传播文化的的重要方式之一。

”

让学生意识到同样的汉字描写同一个人物在不同人的笔下会出现不同的效果,这是文字在记录历史中的独特作用。

启发学生:

我们所说的文物,其核心价值体现在它所携带的信息。

一件文物上如果有了文字就证明它必然与人类的文明活动密切相关。

我们所研究的“文化”就建立在人的实践活动基础之上的。

知识拓展,评价学生对文化常识的储备量,同时发挥学生的想象力。

甲骨文是商代后期王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字,被列为“通向商代文明的五道门径(分别为甲骨文、传统历史文献、青铜器、考古学、理论模式)”之一。

它打开了观察3000年前黄河流域人们生活的窗户。

引导学生关注,继甲骨文之后,汉字有了新的发展。

启发学生,文字是发展,每一次的发展都有自己的特点。

春秋战国——秦代这个时代,是中华文化的“百家争鸣”时期,这个时期也是的汉字发展的最重要时期。

让学生对基本的文化常识有所了解。

通过活动,启发学生认识到汉字的演变具有传承性特点,使学生理解中华文化的继承和发展是符合文化发展规律的。

总结汉字“甲骨文——楷书”的纵向演变过程,让学生对刚才介绍过的汉字演变零散的实例有一个系统演变的认识,宏观能感受中华文化的代表——汉字的传承性。

通过教师的总结,启发学生理解本课相关知识理论:

文字是文化的基本载体。

汉字的演变过程是中华文化“源远流长,一脉相承”的见证。

汉字在国内有纵向的传承过程,同时汉字在更广泛的空间里进行着横向的传播。

通过对周边一些国家文字与汉字一衣带水的关系,启发学生回顾已学过的“文化传播”有关知识。

启发学生关注中华文化的曲折历程,全面看待中华文化。

启发学生关注中华文化到了清代开始走下坡路,用“康雍乾”时期与光绪时期青花瓷的龙纹对比暗示学生中国危机的出现。

启发学生运用已学知识分析中华文化衰微的原因,落实教学重点问题。

这是一个研究近代史时老生常谈的问题,但是学生以文化的视角研究还是第一次,引领学生分析,得出结论。

培养学生分析和论证问题的能力。

关于传统文化的继承与发展问题在第二单元已经讲授,本课主要是运用已学知识进行较为完整的论述和提炼。

通过奥运会会徽和运动项目标识,启发学生关注传统文化在今天的发展,以及借助于传统文化所进行的文化创新。

教师引导学生从4个方面加以论述,培养学生分析与论证的能力,落实本课的理论目标。

PPT

3分钟

21分钟

3分钟

5分钟

5分钟

2分钟

归纳总结

关于“源远流长的中华文化”一课的教学反思

李跃华

一、选择合适的教学方式——讲授式。

本节课教师以讲授式教学为主,辅之以“信息技术与学科教学整合”的方式创设教学情景。

以上教学方式的选择是基于三方面考虑:

1.新课程实施以来,教师的教学方式和学生的学习方式始终是研究的热点问题,其中尤以教学方式的讨论最为激烈。

“体验学习”、“探究学习”、“合作学习”等方式无疑最能体现出新课程所倡导的“自主学习与合作探究”,而“讲授式”却经常被视为一种障碍,在很多教学设计中很难看到“讲授式”。

然而新课程所说的讲授式,不是传统的说教式,而是在新理念指导下,设计启发性强的问题和环节,积极引导学生思考,给学生充分的时间和空间,让学生发表自己的见解,在一定程度上增加讲授教学中的互动性。

2.在讲授式教学中,充分运用实物、模型和多媒体,增强讲授的直观性、感染性,增大讲授教学的信息量和信息种类,以具体形象地讲授方式达成更好的讲授效果,克服讲授教学的抽象性。

就本节课而言,要实现的教学目标是建立在对中华文化的深入了解的基础上的,同时一节课不可能把五千年来的文化讲得面面俱到,所以要求在教学中使用比较典型资料,精炼而又不失表现力,就当前高中学生的知识储备和能力来看,自主探究式的学习恐怕还难以体现这节课的价值,还需要教师整合丰富的资源,引起学生的注意力,指导学生深入思考。

3.在讲授式教学中,充分发挥讲授教学中情感直接传递和感染的作用,在教学中积极促进情感的激发,注意在教学中以情感人、以情载理、情理交融,促进学生道德情感的产生和升华,从而促进学生道德认识的提高。

我们通过对汉字发展史的挖掘,从古至今至未来,既尊重历史,又不失创新思维的培养,充分利用汉字自身的魅力来激活学生的民族情感和文化责任感。

同时,讲授式也是展示教师个人魅力的最佳形式,一节好课,可能会达到让学生“亲其师,信其道”的效果。

二、选择合适的评价方式——过程评价

传统意义上的教学设计,总是把学习评价放在本节课的最后,即“导入——新课讲授——总结——评价”。

这种方式其实仍然属于非过程性评价,仍然是只重知识而轻能力素质的评价形式。

所谓过程性评价,主要是依据学生在本节课中的参与形式和程度。

例如,在本节课中教师以五大问题引导的方式启发学生,其中又含有十三个小问题,就内容而言,既有知识的复习,又有文化常识,同时还有知识的拓展延伸;就形式而言,既有个人观点陈述,又有小组讨论,这样就为不同的学生设计了不同的问题,以保证学生的参与积极性,避免了自主学习的盲目性,也避免了说教式的单一性。

教师在授课的同时不断地发出问题包,就可以随时通过学生对问题的回答,发现和观察学生的个性,对学生做出较为科学的评价。

同时,在落实知识能力目标层面,有助于增强时效性。

通过课后对学生的调查发现,近90%的学生真正参与了课堂上所有问题的思考,只有少部分学生只关注自己感兴趣的问题,这就说明问题的设计与学生的参与是比较和谐的。

课后所有听课教师都认为,启发式的设问,既是教师设计的课堂活动,又是对学生最好的评价方式。

三、选择合适预设方式——问题创设情景

《文化生活》这一模块形散而神不散,每一节课都要求教师对教材和资源进行整合,本节课对资源整合的要求更高。

对学生的引导和启发要尽可能在一个合适的情境中进行,本课在设计的时力求保持教学资源的连续性和完整性,在讲授汉字发展时既注意纵向联系,又注重横向联系,在情景设计中蕴藏对已学知识的深入理解和运用,问题与情景相呼应。

传统意义上认为,讲授式教学与创设情景的联系不大,因为以教师为主的课堂教学很单一,教师只要讲授知识就可以了。

但是,新课程对讲授式的理解就没那么简单了。

讲授式要看教师在讲什么,如果是照本宣科,那就没什么意义。

教师是在完成一个又一个的预设,把学生引入情景,这本身就是学生参