高中生物 43《群落的结构》同步教案 新人教版必修3.docx

《高中生物 43《群落的结构》同步教案 新人教版必修3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中生物 43《群落的结构》同步教案 新人教版必修3.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中生物43《群落的结构》同步教案新人教版必修3

2019-2020年高中生物4.3《群落的结构》同步教案新人教版必修3

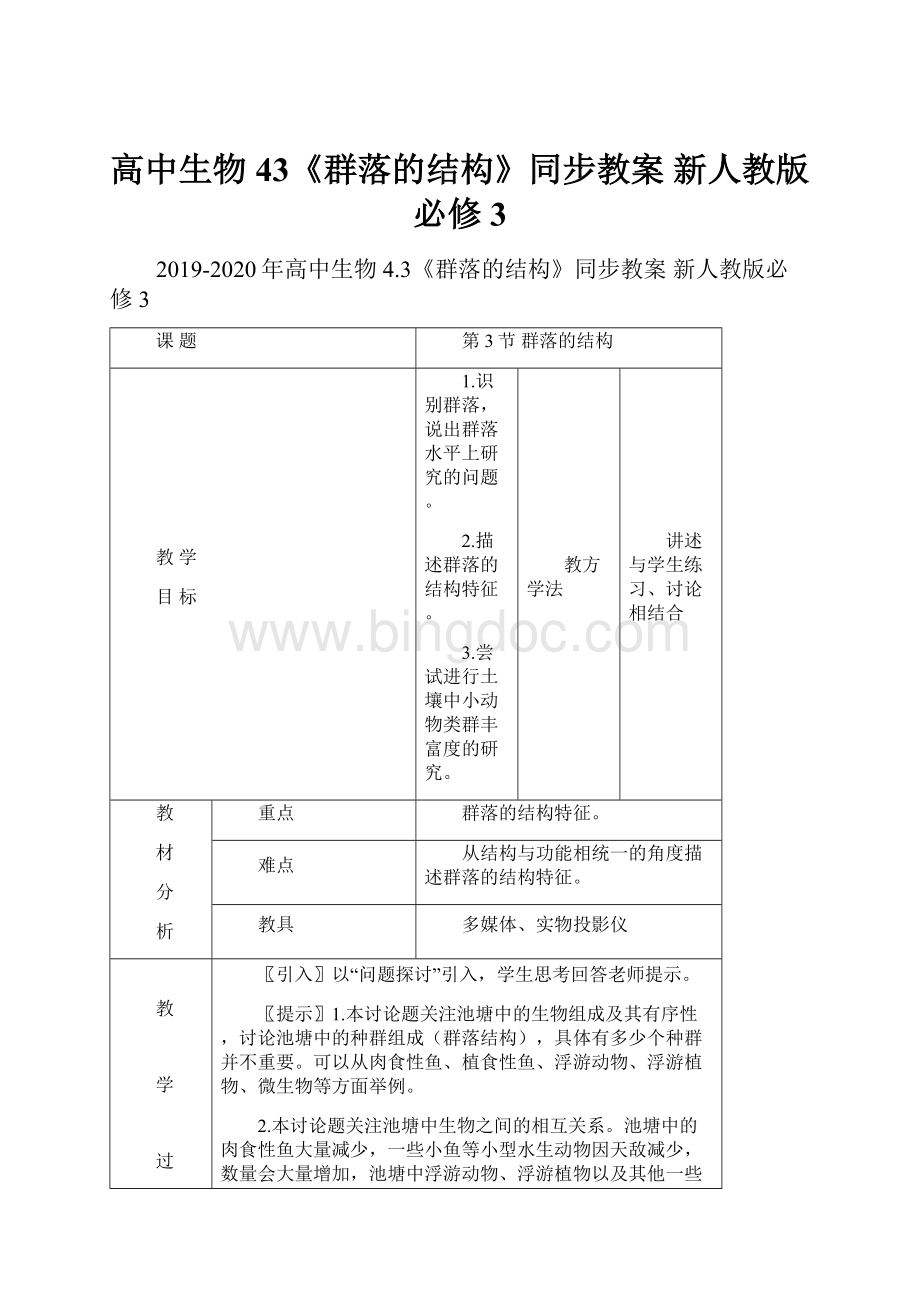

课题

第3节群落的结构

教学

目标

1.识别群落,说出群落水平上研究的问题。

2.描述群落的结构特征。

3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。

教方学法

讲述与学生练习、讨论相结合

教

材

分

析

重点

群落的结构特征。

难点

从结构与功能相统一的角度描述群落的结构特征。

教具

多媒体、实物投影仪

教

学

过

程

〖引入〗以“问题探讨”引入,学生思考回答老师提示。

〖提示〗1.本讨论题关注池塘中的生物组成及其有序性,讨论池塘中的种群组成(群落结构),具体有多少个种群并不重要。

可以从肉食性鱼、植食性鱼、浮游动物、浮游植物、微生物等方面举例。

2.本讨论题关注池塘中生物之间的相互关系。

池塘中的肉食性鱼大量减少,一些小鱼等小型水生动物因天敌减少,数量会大量增加,池塘中浮游动物、浮游植物以及其他一些水生植物数量会大量减少。

随时间推移,植食性鱼类等生物也因食物来源减少而数量减少。

〖板书〗第三节群落的的结构

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。

〖问题〗以“本节聚焦”再次引起学生的思考。

〖板书〗一、种群水平上研究的问题

〖学生活动〗阅读P71。

〖板书〗二、群落的物种组成

丰富度:

群落中物种数目的多少称为丰富度。

三、种间关系

〖学生活动〗阅读P72倒数第一段到P73,完成资料分析的“讨论”。

〖提示〗1.在合适的条件下,大草履虫和双小核草履虫均能正常生长繁殖。

由于这两种草履虫具有相似的生活习性(尤其是能以同一种杆菌为食),当它们被放在同一个容器中培养时,起初两种草履虫的数量较少,而食物(杆菌)数量较多,因此表现为两种草履虫的种群数量均增加。

但是,随着两种草履虫数量的增加,相互之间对食物的争夺表现为大草履虫处于劣势,双小核草履虫处于优势。

随着双小核草履虫数量的增加,争夺食物的优势越来越大,最终大草履虫失去了食物来源而灭亡。

两种草履虫没有分泌杀死对方的物质,进一步证明了该实验结果缘于两种草履虫争夺资源,这就是竞争。

2.90多年的调查研究表明,猞猁和雪兔种群数量之间存在相关性。

例如,从1845年到1855年间,猞猁数量的增加导致雪兔减少;而雪兔的减少,又会造成猞猁减少,之后雪兔又大量增加。

从多年的调查看,雪兔和猞猁相互制约,使它们的种群数量保持在一定范围内波动。

3.雪兔是以植物为食,猞猁是以雪兔为食。

猞猁的存在不仅制约雪兔的种群数量,使得植物→雪兔→猞猁之间保持相对稳定,而且由于植物资源比较稳定,进而使得另一些以植物为生的动物数量及其食物链相对稳定,因而整个群落可以处在相对稳定的状态。

4.资料1中两个种群之间是通过食物间接地发生作用(竞争);资料2中两个种群是通过捕食与被捕食直接地发生作用(捕食)。

资料1相互作用的结果是一方处于优势,另一方处于劣势,最终灭亡。

资料2相互作用的结果是两个种群数量相对稳定。

〖板书〗种间的关系(不同种生物的关系)包括竞争、捕食、互利共生和寄生等

①互利共生:

两种生物生活在一起,相互依赖互相从对方获利。

如:

豆科植物和根瘤;人和肠道细菌。

②寄生:

一种生物生活在另一生物体表或体内,对一方有利而对另一方有害。

如:

植物和菟丝子;噬菌体和病毒;绦虫和猪。

③竞争:

两种不同生物为争夺资源和空间而斗争。

如:

牛和羊,田里的水稻和杂草。

④捕食:

(斗争中最激烈的)一种生物以另一种生物为食。

如:

羊吃草,狼吃鹿。

二、种群的空间结构

〖学生活动〗阅读P74~P75。

1.垂直结构

2.水平结构

〖想象空间〗学生思考老师提示。

〖提示〗首先,要明白自然选择的要意是什么。

其次,要明白森林群落经垂直分层后,其中的植物种群在资源和空间的分配上有什么变化。

由此想像出通过自然选择,不同形态结构的森林植物在森林群落的空间分布上呈现垂直分层现象

〖探究〗学生阅读思考,师提示。

〖提示〗主要是取样和采集方式要进行改进。

根据调查水中小动物种类的不同,取样设备也不同,例如用网兜、瓶子等。

取样和采集时要考虑定点、定量等因素。

定点就是要选取有代表性的地点取样;定量就是每次取样的数量(例如一瓶、一网等)要相同。

〖小结〗见黑体字(板书)。

典型例题

生活在一个生物群落中的两个种群(a、b)的数量变化如图,下列判断正确的

A.a种群与b种群为捕食关系,a种群依赖于b种群

B.a种群与b种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a为S型增长,其增长受本身密度制约

D.b为J型增长,始终受到a种群的制约

解析根据题意,种群a随着时间的延续,种群数量在不断增加,达到K值时趋于平衡,呈现出“S”型增长曲线。

之所以不能无限增长,主要是种群数量的不断增加,种内斗争加剧而致。

种群b在前期不断增长,尚未达到K值就锐减,既不是“S”型、也不是“J”型增长曲线。

从曲线图分析推出二者不是竞争关系,因为开始时二者的数量同步增长了一段时间,排除竞争可能性;也不是捕食关系,捕食者与被捕食者之间呈波动的关系,且不同步,相差一个时间段。

从图中看不出二者之间的关系。

因此本题正确答案是C。

目标检测

1.适当密植可以提高单位面积的产量,但种植过密反而减产。

用生态学观点进行的

正确解释是()

A.过度密植导致害虫大量繁殖B.过度密植造成通风不良

C.过度密植造成种内斗争激烈D.过度密植造成杂草生长旺盛

2.下列关于生物群落结构的叙述不正确的是()

A.在垂直方向上,群落具有分层现象B.动物在群落中的垂直分布依赖于植物

C.在水平方向上,生物种类分布也有差异D.在动物群落中没有水平结构

3.用标志重捕法来估计某个种群的数量,例如在对某种鼠群的种群密度的调查中,第一次捕获并标志39只,第二次捕获34只,其中有标志鼠15只,则对该种群的数量估计,哪一项是不正的()A.种群数量可用N表示B.种群数量大约为88只

C.该种群数量大约为100只D.N=39×34÷15

4.下图是依据我国三次人口普查数据,绘制的人口年龄组成图。

下面对三图的描述,完全正确的是()

A.图甲是增长型,从图丙可以看出计划生育政策初见成效

B.图甲、图乙、图丙都是衰退型

C.图乙是典型的稳定型,可以看出计划生育政策初见成效

D.图甲、图乙、图丙都是稳定型

5.下面的实例中,能构成群落的是()

A.亚马逊河流的热带雨林B.大兴安岭的红松林

C.无菌培养基污染后长出的共生菌落D.无菌培养基上接种后长出的大肠杆菌菌落

6.下图是一个鼠群迁入到一个新的生态系统后的生长曲线图。

试分析在曲线中哪段表示食物最可能成为鼠群繁殖速率的限制因素

A.EF段B.DE段C.BD段D.CB段

7.(多选)在适宜的温度、水分和CO2浓度条件下,分别测定强光和弱光时不同植物的净光合作用量如下图所示,请据此判断,下列叙述正确的是

A.在题中叙述的条件下,植物光合作用的主要限制因素是光照

B.同等光照条件下,玉米比小麦的净光合作用量高

C.植物在强光下,光反应较强,导致植物强光下的净光合作用量高于弱光下

D.大多数农作物属于喜阳植物

8.生态工作者从东到西对我国北方A、B、C三种类型的草原地行调查。

下表是不同调查面积的物种数量统计结果:

(1)A、B、C三种类型的草原对放牧干扰的抵抗力稳定性由强到弱的顺序是。

导致这三种类型的草原物种数量不同的关键生态因素是。

如果将A草原与我国东北针叶林相比,两者之间恢复力稳定性较强的是。

(2)调查B草原某种双子叶草本植物种群密度时,设计如下调查步骤:

①选取40cmX40cm为最佳样方面积。

②在该物种分布较密集的地方取5个样方。

③计数每个样方内该植物的个体数。

若计数结果由多到少依次为N1、N2、N3、N4、N5,则将N3作为种群密度的估计值。

请指出以上设计步骤中的错误并加以改正。

参考答案

1C2.D3.C4.A5.C6.A7.ABD

8.

(1)A、B、C水A草原

(2)①选取的样方面积不对。

应取物种数量达到稳定的最小面积100cm×100cm。

②取样方法不对。

应在B草原中随机取样。

③对种群密度值的估计方法不对。

应以调查样方的单位面积中种群个体数量的均数作为种群密度的估计值。

作

业

教

学

后

记

2019-2020年高中生物4.3《群落的结构》教案

(1)新人教版必修3

学习目标:

1.识别群落,说出群落水平上研究的问题。

2.描述群落的结构特征。

3.尝试进行土壤中小动物类群丰富度的研究。

学习重点:

群落的结构特征。

一.导学过程:

(一)预习导学

1.群落水平上研究问题

(1)种群的定义:

____________________________________________________________________

(2)种群的特征:

____________________________________________________________________

(3)群落的定义:

____________________________________________________________________

(4)研究群落的基础:

________________________________________________________________

2.群落的物种组成

(1)不同群落的物种数目______差别。

(2)丰富度:

________________________________________________________________________

3.种间关系

种间关系包括:

______________________________________________________________________

4.群落的空间结构

群落的空间结构包括:

________________________________________________________________

(二)预习自测

1.有关下列各项的叙述中,不正确的是()

A.在一定区域内的生物,同种个体形成种群

B.在一定区域内的生物,不同种群形成生物群落

C.种群和群落都与环境中的各种因素有密切的关系

D.群落的结构不会随时间的推移而发生变化

2.防治松毛虫常用的方法有招引灰喜鹊和释放松毛虫白僵病菌,灰喜鹊和白僵病菌与松毛虫的关系依次是()

A.竞争和互利共生B.捕食和寄生C.捕食和互利共生D.寄生和捕食

3.大、小鲈鱼高密度混养、蚜虫与草、蝗虫与草,这些生物之间的关系依次为()

A.种内竞争、捕食、捕食B.捕食、捕食、捕食

C.种内竞争、寄生、捕食D.捕食、寄生、捕食

4.白蚁的消化道内生活着多鞭毛虫,多鞭毛虫能分泌一种酶来消化白蚁消化道内的食物,若杀死这种原生动物,白蚁就会被饿死。

而多鞭毛虫离开了白蚁的消化道也不能生存,白蚁与多毛虫的关系属于()

A.种内竞争B.寄生C.共生D.捕食

5.引起植物群落随着海拔高度的上升而发生变化的主要原因是()

A.当海拔高度上升时温度下降B.空气逐渐稀薄

C.阳光照射到山坡角度变小D.云雾量增加

6.大多数生物在空间上有垂直分布的现象,称为群落的垂直结构。

引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是()

A.温度、食物B.温度、光照C.温度、温度D.光照、食物

7.关于群落的结构,以下理解不正确的是()

A.竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象

B.动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关

C.淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D.不同地段生物种类有差别,在水平方向上无分层现象

8.自然群落的两种有直接营养关系的生物,它们的种群密度相互呈负相关波动,从而保持相对稳定,这种稳定最可能是由于下列哪项来调节()

A.寄生B.竞争C.共生D.捕食

9.自然界中,生物种内及种间是相互作用、相互影响的,下述观点不正确的是()

A.林鸽群较大时被苍鹰捕食的概率较低

B.鲈鱼有时捕食鲈鱼的幼鱼,这有利于鲈鱼种群的维持

C.自然界中的猴群经过斗争建立了优劣等级制度,并依次占据资源,这对种的保持是有利的

D.自然界物种间的捕食对一个物种有利,但会使另一个物种消失

(三)合作探究

1.群落水平上研究的问题

阅读课本71页内容,思考:

(1)个体、种群、群落的相互联系?

(2)在群落水平上研究的问题与在种群水平上研究的问题有什么不同?

(3)研究群落有什么意义?

2.群落的物种结构

(1)群落的物种组成

观察课本72页图4-8和图4-9,思考:

这两个森林群落的主要差别?

由此可得出何种结论?

结论:

3.种间关系

阅读课本72-73页剩余内容,回答:

(1)一个群落的物种是否是随机聚集在一起的?

(2)种间关系包括哪几种类型?

各举例说明。

3.群落的空间结构

观察课本中的图4-11图4-12图4-13,思考:

(1)什么是群落的空间结构?

(2)群落的空间结构包括哪几个方面?

二.课堂巩固

1.在我国珠穆朗玛峰的河谷森林里,有一种雀鸟总是成群地在森林的上层活动,吃高大乔木的种子。

煤山雀、黄腰柳莺等鸟类总是在森林的中层营巢。

血雉和棕尾虹雉则是典型的森林底层鸟类,吃地面的苔藓和昆虫。

请分析回答下面的问题:

(1)该森林中共同生活的各种生物都有密切的关系,如煤山雀、黄腰莺间的关系是_________,血雉和昆虫的关系是_________。

(2)在这个森林中,除了上面提到的各种生物外,还有一类生物没有提到,它们主要是各种

_________,这类生物主要生活在_________里,这类里所有的生物共同构成了一个_________。

(3)上述各种生物在垂直方向上表现出的明显的分层现象,该称为_________________________。

2.如图表示我国湿润森林区及山地植被分布情况,据图回答问题,

(1)此图表示的是群落中各种生物在空间上的_________状况。

(2)图中纵坐标表示该群落的_________结构,具有明显的_________现象。

这些植被的分布是受生物因素中_________的影响。

(3)图中横排表示该群落的_________结构,表明由于_________、_________、_________等因素的影响,不同地段的_________种类往往也有差别。

3.探究:

土壤中小动物类群丰富度的研究。

实验材料:

土壤中的小动物。

这些小动物对动植物遗体的起重要的辅助作用。

探究问题:

可以调查某处土壤中小动物类群的丰富度;也可以通过调查来比较不同土壤中小动物类群的丰富度;还可以考虑在不同时间(如白天与晚上)或不同空间(如不同深度土层)小动物类群的丰富度。

探究过程:

(1)准备

①制作。

因为土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于用与进行调查,常采用利用取样以进行采集、调查的方法。

②记录。

记录调查地点的和的主要情况。

(2)取样

选择取样地点,将表土上的落叶轻轻拨开,用手来回旋转罐子,将其按入土中,按压到罐底与地表几乎齐平,用花铲将罐内的土连同罐子一起托出,将罐子中的土倒入中,袋上应标明取样的和等。

(3)采集体形较大的动物:

①用诱虫器;②简易法:

放在瓷盆内,挑选动物。

采集体形较小的动物:

可以用采集。

(4)观察和分类

①可借助有关的查明小动物的名称,并分类。

②观察:

体形大,直接识别;体形小,。

(5)统计和分析

丰富度和统计方法通常有两种:

一是;二是。

(6)分析讨论:

①土壤中的生物能否被全部找出来?

为什么?

②土壤中动物的丰富度程度与环境因子的关系是。

(7)得出结论:

三.学后记: