中学联盟四川省射洪县射洪中学届高三下学期三诊模拟考试语文试题.docx

《中学联盟四川省射洪县射洪中学届高三下学期三诊模拟考试语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中学联盟四川省射洪县射洪中学届高三下学期三诊模拟考试语文试题.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

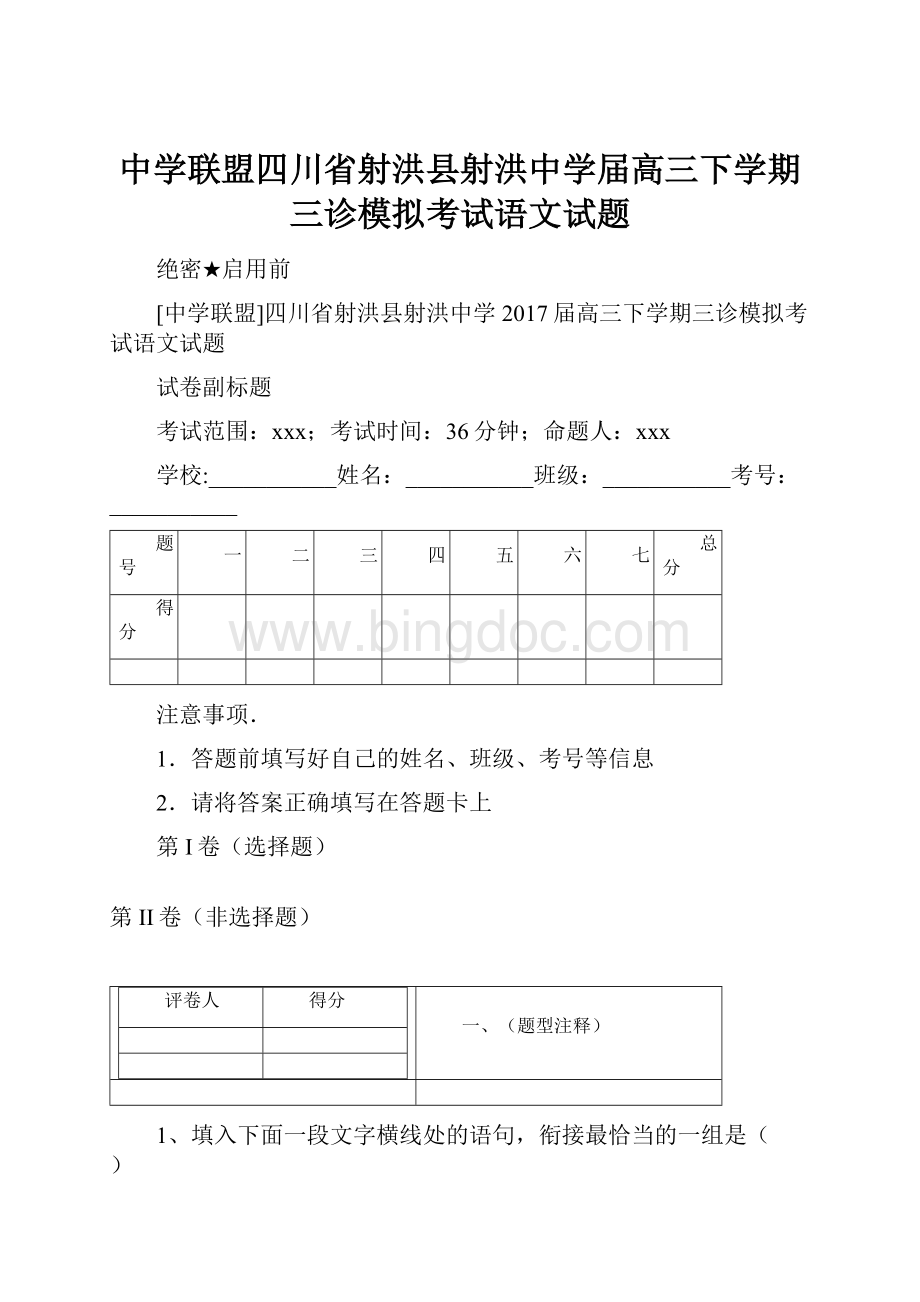

中学联盟四川省射洪县射洪中学届高三下学期三诊模拟考试语文试题

绝密★启用前

[中学联盟]四川省射洪县射洪中学2017届高三下学期三诊模拟考试语文试题

试卷副标题

考试范围:

xxx;考试时间:

36分钟;命题人:

xxx

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

题号

一

二

三

四

五

六

七

总分

得分

注意事项.

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

第II卷(非选择题)

评卷人

得分

一、(题型注释)

1、填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

苏轼生活在党争酷烈的北宋中后叶,一再因文字受累,因群小告讦遭祸,动辄得咎,进退失据,其生存环境之凶险,实非常人所能想象。

对于自己历尽坎坷之由,苏轼曾有过冷静的反思。

。

。

。

。

。

。

①苏轼深爱陶渊明《饮酒》一诗,称“与渊明诗意不谋而合”

②于是,“言发于心而冲于口,吐之则逆人,茹之则逆予。

以谓宁逆人也,故卒吐之”便成了苏轼的最终选择

③所谓“不谋而合”者,即世人皆与世推移,而自身与世俗并不谐合

④因此,不愿违背自己心愿的苏轼,“吾驾不可回”,其人格理想不可逆转

⑤正是这种勇气与品格,给苏轼带来了无尽的灾难

⑥苏轼乃性情中人,“性不忍事”的坦率性格因其人格的自觉而无可更改

A.③①④⑥⑤②

B.③①⑥④②⑤

C.⑥①③④②⑤

D.⑥④①③⑤②

2、下列各句中,没有语病的一句是

A.《长城》作为张艺谋的第一部全英文作品,故事通俗易懂,场面震撼宏大,这是张艺谋首次与好莱坞在形式上的握手。

B.湖南卫视大年初一播出了《歌手》第二期,比上一期更扣人心弦,来自哈萨克斯坦的90后小伙儿迪玛希夺得了第一名。

C.今年是旅游过春节最火的一年,有人在国内游中寻找新的“年味儿”,也有人在境外游中感受异国的风情。

D.近年来,欧洲逐渐失去了创新的动力,根本原因是其竞争力下降所致,不能归咎于来自外部新兴经济体的竞争。

3、下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是

A.随着经济的发展和住房条件的改善,两门相对却不相往来、以邻为壑的邻里相处之道早已引发社会学家的关注和思考。

B.微小说一般不超过140个字,文本短小精悍,语言简洁,结局出人意料,作者随时与读者互动,具有相当的网文交互性。

C.这个问题只能用供求关系平衡,如果非要用行政手段强行干涉,无异于方枘圆凿,那么,最终结果就是无法解决问题。

D.他在山村过惯了闲云野鹤的生活,来到城市看到鳞次栉比的高楼、熙熙攘攘的人群,感到十分不习惯,没几天就回去了。

评卷人

得分

二、语言表达(题型注释)

4、21.请根据对联的写作要求,结合所学课文内容,完成下面两幅对联的上联或下联。

⑴上联:

妙笔绘就赤壁景(苏轼《赤壁赋》)

下联:

⑵上联:

下联:

伤今众求学有长幼尊卑(韩愈《师说》)

5、在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过15个字。

读山水诗可丰富知识。

由于受种种条件的限制,人们无法遍览全国各地的山水胜迹, ① 。

这间接得到的知识和印象,与亲身所历、亲目所见自然隔了一层,但收获往往更快捷,更精粹。

所以,“读万卷书”正好可以 ② 。

读好的山水诗还有教化的功用,如“欲穷千里目,更上一层楼 ”, ③ 。

评卷人

得分

三、现代文阅读(题型注释)

阅渎下面的文字,完成下面小题。

材料一:

【本报北京2月14日电(记者李韵)】日前,文化部在其官网首页发布《各地贯彻落实(中华人民共和国非物质文化遗产法)情况评估报告》。

报告显示,《中华人民共和国非物质文化遗产法》(以下简称《非遗法》)颁布五年来,各地落实情况喜忧参半。

2011年6月1日,《非遗法》正式实施。

为掌握法律实施五年来的落实情况,总结经验、发现问题、解决问题,文化部于2016年组织开展了《非遗法》贯彻落实情况检查,并委托中国非物质文化遗产保护中心对贯彻落实情况进行评估。

评估报告显示,截至2016年8月31日,全国有24个省(区、市)颁布了非遗的地方性法规共72部。

其中,17个省(区、市)的省级法规是在《非遗法》实施后制定的。

但是,从全国范围看,法律法规体系尚不完善,北京市、天津市、内蒙古自治区、吉林省、海南省、四川省、青海省7省(区、市)省级非物质文化遗产地方性法规尚未出台,立法工作亟待推进。

评估报告显示,2011年至2015年底,全国各省级财政累计投入163731万元,有10省(市)累计投入5000万元以上。

尽管五年来,各省财政投入逐年增加,但是依然不能满足实际工作的需要,各省普遍存在保护经费不足的问题。

截至2016年,文化部命名了四批共1986名国家级非遗项目代表性传承人,各省(区、市)批准公布了14928名省级非遗项目代表性传承人。

评估报告显示,非遗代表性传承人老龄化问题较为突出,在世的国家级代表性传承人中超过70周岁的已达50%以上,开展传承人抢救性记录工作迫在眉睫。

有些传承人在抢救性记录过程中,就已经离开人世:

一些传承人年事已高,无法完全展现技艺。

部分艺术院团改制后,面临着经营压力,有的传承人待遇因此受到影响,出现了无人肯学、后继乏人的状况。

(摘编自《光明日报》2017年2月15日第9版)

材料二:

“我们就是要把非遗文化传承作为工作、作为职业,通过现代工作室的打造和经营,希望能够找到一条非遗文化传承的职业化道路,避免因为入不敷出、生活难以为继而面临失传的窘境。

”糖画传承人高光耀说。

虽然近两年商业演出市场机会增多,但是相比于其他演出形式,他们的收入不算高,由此可以看出大众对于传统文化的接受度还有待提高,而这其中,既需要传承人自身的坚持与创新,也需要更多社会力量投入。

(摘编自《大众日报》2017年2月15日19版《非遗文化传承路在何方》)

材料三:

《中国诗词大会》的成功形象地告诉我们一个道理,只要优秀传统文化能够借鉴现代模式,激发出人们的兴趣,就能打造成现代时尚,就能成为网红,就能很好地图粉。

我们应该做好非遗+互联网这个加法,让非遗的文化魅力在互联网靓丽起来,普及起来,传播起来。

可以采用动画开发、趣味知识比拼、全国非遗知识接龙等方式,非遗在互联网火了,关注的人就多了。

(摘编自南方网《落实“非遗法”还需做加法》,2017年2月16日)

6、下列针对上述材料的理解,正确的一项是

A.材料一显示,《非遗法》实施后,多省颁布了地方性法规,财政投入逐年增加,这是可喜的现象。

B.材料二认为,非遗传承人面临人不敷出、生活难以为继的窘境是大众不接受传统文化造成的。

C.材料三提出,非遗文化要吸引大众,就要在内容和形式上做出改变以符合现代时尚,成为网红。

D.三则材料表明,非遗保护需要非遗传承人有创新能力,更需要他们有不计报酬的无私奉献精神。

7、下列针对上述材料的分析,较为合理的两项是

A.材料一提出了立法工作有待推进、保护经费不足、非遗面临失传等问题,旨在引起地方政府对非遗保护的重视。

B.材料二肯定了非遗传承人在面临困境时自寻出路的精神,也含蓄地批评了大众对非遗保护工作的不重视。

C.三则材料都直面非遗保护的现实困境,材料二、三针对材料一提出的问题给出了具体的解决办法。

D.三则材料来源不同,有报纸,有网站,但遣词造句都很规范,语言朴实通俗,三者的语言风格是一致的。

E.三家媒体都关注非遗保护这一文化热点,与国家重视传承发展优秀传统文化一致,体现媒体的社会责任感。

8、如何保护和传承非物质文化遗产?

请根据上述材料谈谈你的看法。

论述类文本阅读

所谓批评实际上就是一种判断活动。

因此,艺术批评就是批评家根据自己的审美趣味和价值标准,对各种艺术现象和艺术作品所做出的评价。

艺术批评虽然与艺术鉴赏都属于艺术的接受活动,但它们之间却有着明显的区别。

其中最根本的一点就是,艺术鉴赏基本上是一种感性的审美体验,而艺术批评则是一种理性的思维和判断活动。

在一般的艺术鉴赏活动中,受众只要能从自己的审美经验和艺术修养出发,较为准确地提到作品的意蕴,并从中体会到相应的审美愉悦,就可以说已经完成了鉴赏的任务。

而对于批评家来说则不然。

从某种意义上来看,鉴赏活动所产生的感受和体验只是批评活动的起点而已。

批评家的真正工作在于运用自己的理论修养来对这种感性经验进行深入的剖析与分析,并且在这个过程中尽可能地超越个人观点的局限性,使自己的批评代表某种社会的要求与呼声,从而积极地影响艺术家的创作和读者与观众的审美趣味及思想观念。

同时,由于批评家有着远远超越一般读者的艺术视野和社会责任感,因此他的批评必然不会局限于具体的艺术作品,而会延伸到整个艺术现象,并且在根本上把艺术与审美作为一种社会现象来加以观照,这样,艺术批评就不再是一种狭隘的个人活动,而成了一种社会的事业。

不过,尽管艺术批评和鉴赏在性质上存在着很大的区别,但它们之间同样有着紧密的联系。

具体来说,一方面,艺术鉴赏仍是艺术批评的前提和基础。

从一定意义上来说,好的艺术批评家必然首先是一个好的艺术鉴赏家。

这是因为,艺术批评不同于其他的理论活动,它是对于艺术现象的解剖与分析,其中,艺术作品又是它的最直接和最主要的对象。

而对艺术作品的批评又必须服从审美活动的一般规律,也就是说,艺术批评在根本上也是一种审美活动,它必须以批评家对作品的审美体验和感受为出发点。

如果一个批评家没有对作品进行细致的欣赏与玩味,直接就以理性的方式对作品加以分解和剖析,那么他就不可能真正把所握作品的艺术价值,所得出的判断与评价也就没有任何美学上的意义。

批评家只是首先提高自己的艺术鉴赏力,时刻注意把自己的理性判断建立在精细敏锐的艺术感受之上,才能较好地完成艺术批评的任务。

另一方面,艺术批评又对艺术鉴赏有着一定的指导作用。

我们说好的批评家必须首先是一个好的鉴赏家,但的好的鉴赏家却不一定是好的批评家,原因在于鉴赏活动主要求助于欣赏者的艺术感受力,对于其理解和分析能力则没有直接的要求。

有时,过分精细的分析还可能妨碍鉴赏家的艺术直觉和悟性。

不过,鉴赏活动不可避免地也有自己的局限性,这就是由个人的爱好和趣味所造成的狭隘性的片面性。

在艺术史上,我们常常看到有些极高艺术修养的鉴赏家,由于受到自身艺术品味的影响而无法客观地评价某些艺术作品的审美价值。

比如歌德尽管是个伟大的艺术家,却仅仅因为雨果作品中对于一些丑陋事物的描绘而对其横加指责,这种看法显然与艺术家在艺术史上的崇高地位不相称的。

为了克服个人见解和品味的这种偏狭性,就需要不断开阔自己的理论视野,使自己的看法具有更大的普遍性和代表性,而这显然就需要提高自己的理论修养和批评水平。

伟大的艺术家尚且如此,普通受众更是如此。

我们常常看到受众对于一部作品的意义众说纷纭、莫衷一是,这固然是由于艺术的意义本身就具有多样性的特点,但有时分歧的产生却是由于受众理解力和判断力的欠缺,这时,批评家的意见往往就具有很大的指导和启发作用,有时还会成为一种裁决的标准与尺度。

这就足见艺术批评所具有的重大理论意义和现实意义了。

9、下列关于原文内容的表述,不正确的一项是()

A.艺术批评是指批评家按照自己的审美趣味和价值标准,对艺术现象和艺术作品做出的判断与评价。

B.批评家不局限于具体的艺术作品,而是延伸到整个艺术现象,并在根本上把艺术与审美作为一种社会现象来加以观照,所以他们拥有超越一般读者的艺术视野和社会责任感。

C.批评家要想较好的完成艺术批评任务,首先必须提高自己的艺术鉴赏力,时刻注意把自己的理性判断建立在精细敏锐的艺术感受之上。

D.在鉴赏活动中,过分精细的分析有时可能会妨碍鉴赏家的艺术直觉和悟性。

10、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.一般的艺术鉴赏活动只需要受众能够从自己的审美经验和艺术修养出发,较为准确地把握作品的意蕴,并从中体会到相应的审美愉悦。

B.批评家要尽可能超越个人观点的局限性,使自己的批评代表某种社会的要求与呼声,从而积极地影响艺术家的创作和读者与观众的审美趣味及思想观念。

C.歌德仅仅因为雨果作品中对于一些丑陋事物的描绘就对其横加指责。

这种不客观的评价是由于歌德受到了自身艺术品味的影响。

D.批评家的意见往往具有很大的指导性和启发性,当受众对一部作品的鉴赏出现分歧时,批评家的意见就成了裁决的标准和尺度。

11、根据原文内容,下列理解与分析不正确的一项是( )

A.艺术批评与艺术鉴赏都属于艺术的接受活动,艺术鉴赏是艺术批评的前提和基础,艺术批评对艺术鉴赏有着一定的指导作用。

B.艺术鉴赏和艺术批评最根本的区别在于,前者是一种纯粹的感性和审美体验,后者则是一种理想的思维和判断活动。

C.艺术批评在根本上也是一种审美活动,艺术家对艺术作品的批评必须服从审美活动的一般规律。

D.从一定意义上来说,好的艺术批评家必然首先是一个好的艺术鉴赏家,但好的鉴赏家却不一定是好的批评家。

阅读下面的文字,完成下列各题。

马小菊天空的天

马小菊从家里出来时,天还好好的,走到半路就下起了雨。

马小菊没带雨具,豆大的雨点打在身上又冷又疼。

她看看离药店不远了,就跑了起来,跑到药店,衣服湿了个透。

这个夏天的雨格外多,像失恋女人的眼泪,落得很频繁。

“咋这天来了?

”药店老板招呼马小菊。

“婆婆疼得紧。

”马小菊一边用她本就湿了的袖子擦拭脸上的雨水,一边回避着药店老板的眼睛。

马小菊的婆婆有风湿病,一到雨天就疼得厉害。

“向午真不是个东西,把家里的事都甩给你一个人,自个儿倒乐呵去了。

”药店老板说。

向午是马小菊的男人,当包工头挣了钱后就很少回家了,别人说他有了外遇。

马小菊没理药店老板的茬,边说拿一盒膏药再拿一盒止疼片,边从温温的裤兜里往外掏钱。

药店老板把找回的钱递给马小菊的时候说:

“昨天二凯去省城进货看见向午了,他和一个女的在街上走着。

”说完两眼盯着马小菊看,以为她会大骂向午一顿,可是马小菊似乎没什么反应,她先接过钱,然后像听别人家男人的事一样“哦”了一声。

马小菊说:

“要是二凯再看见向午,就跟他说他娘病了,想他。

”

马小菊说完拿上装在塑料袋里的药就往外走。

雨还在下着,马小菊不紧不慢地走在雨里,密密的雨点实实地打在她身上。

刚才要不是药店老板提起向午,她还想在药店避避雨的,可是药店老板提起了向午,她就不能再呆下去了。

向午是马小菊的一块心痛。

刚听说向午有外心的那会,马小菊的心都碎了。

她整天哭整天骂,四处向人打听向午的行踪。

她还去省城找了一趟,但偌大一座省城,要找一个人谈何容易,就像绣花针落门前草坡地了。

马小菊找了三天三夜,没找到,就回来了。

马小菊回到家才知道,她不在家这几天,婆婆摔断了腿。

马小菊好懊悔,如果不是自己离开家去找向午,婆婆就不会摔伤。

马小菊抱着婆婆的伤腿,眼泪流得像筛子眼里落下的米。

一些人笑话马小菊,说她管不住自己的男人,马小菊不去理。

她觉得眼下没有比照顾婆婆更重要的事了,真的没有了。

马小菊揣着药走到家时雨停了,她心想:

这雨,好像就是给我下的。

马小菊进了屋唤了几声娘,没人回应。

马小菊以为婆婆睡着了,就去自己的房间换衣服。

等她换完衣服来到婆婆房间一看,婆婆昏倒在地上,口里吐着白沫,手里却紧紧地攥着一张向午的照片。

马小菊明白了,婆婆是为了找放在抽屉里的向午的照片才摔倒的。

马小菊赶忙把婆婆送到了医院。

医生说是脑溢血,要马小菊去交住院押金。

马小菊的钱不够,就去银行取钱。

在去银行的路上,马小菊碰见了旺子媳妇。

旺子媳妇追着撵着跟马小菊说:

“我在省城看到远处一个男人,好像是向午呢。

”马小菊说:

“你再看见向午,跟他说他娘病了,病得很重,让他赶快回来。

”旺子媳妇还想跟马小菊说些什么,马小菊却匆匆走了。

经过一夜的抢救,婆婆仍然昏迷不醒,医生说能否醒过来不好说。

马小菊说:

“怎么就不好说了呢?

”她想起别人曾给过她一个治疑难杂症的偏方,婆婆用了这个偏方也许会好起来。

她就回到家找到那个偏方,按方子里写的,找了几味药,最后就差一味冬瓜皮。

马小菊知道前院吴二婶家种了冬瓜,就去吴二婶家要冬瓜皮。

马小菊到吴二婶家还没开口说话,吴二婶就先和她说起了向午的事。

吴二婶说:

“小菊,我去省城儿子家,看见向午和一个女人在逛街。

”马小菊说:

“吴二婶,你再见到向午,跟他说他娘病得很重,快不行了,让他赶快回来。

”

婆婆喝了马小菊熬的药,仍旧没有好,最后还是去了。

婆婆入土那天,又下了雨,很大的雨,雨声把马小菊的哭声给淹没了。

雨季快要过去的时候,向午回来了。

向午一身落魄地回来了,他被人骗了个精光后回来了。

“你还回来干啥?

你娘不在了你还回来干啥呢?

”马小菊说着,眼泪像雨滴一样落了下来。

可这时窗外的雨却停了,天空响晴响晴的。

(选自《小小说选刊》,有删改)

12、下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的两项是( )

A.面对丈夫的外遇,马小菊开始时大吵大闹,后来无动于衷,连回答别人时都是简单重复那儿句话,这一变化过程说明她对丈夫已经不抱希望。

B.作者注重在细微处写人,药店老板、旺子媳妇、吴二婶等人迫不及待地将向午的相关信息告诉马小菊,体现了善良的村民们对马小菊的同情和关心。

C.小说对向午这个人物着墨不多,但这个赚了钱就开始膨胀、迷失自我的农民形象具有典型性,隐含着作者对进城农民生活状态和价值追求的忧虑和反思。

D.小说有主次两条线索,主线是马小菊在家中照顾婆婆,次线是向午在城里出轨被骗;两条线索同时发展,最后随着向午落魄归家而相互交织。

E.小说结局虽然给读者留下了想象和思考的空间,但从小说情节的发展逻辑看,随着向午的回归,马小菊的命运出现了转机,她最终会原谅丈夫的过去。

13、小说在刻画马小菊这个人物形象时,突出了她的哪些性格特征?

请简要分析。

14、小说中多次写到“下雨”,这样写有什么作用?

请结合文本简要分析。

评卷人

得分

四、文言文阅读(题型注释)

阅读下面的文言文,完成小题。

蔡襄,字君谟,兴化仙游人。

举进士,为西京留守推官、馆阁校勘。

范仲淹以言事去国,余靖论救之,尹洙请与同贬,欧阳修移书责司谏高若讷,由是三人者皆坐谴。

襄作《四贤一不肖诗》,都人士争相传写,鬻书者市之,得厚利。

契丹使适至,买以归,张于幽州馆。

庆历三年,仁宗更用辅相,亲擢靖、修及王素为谏官,襄又以诗贺,三人列荐之,帝亦命襄知谏院。

襄喜言路开,而虑正人难久立也。

乃上疏曰:

“朝廷增用谏臣,修、靖、素一日并命,朝野相庆。

然任谏非难,听谏为难;听谏非难,用谏为难。

三人忠诚刚正,必能尽言。

君有过失,不救之于未然,传之天下后世,其事愈不可掩,此之谓彰君过,愿陛下察之,毋使有好谏之名而无其实。

”夏竦罢枢密使,韩琦、范仲淹在位,襄言:

“陛下罢竦而用琦、仲淹,士大夫贺于朝,庶民歌于路,至饮酒叫号以为欢。

且退一邪,进一贤,岂遂能关天下轻重哉?

盖一邪退则其类退,一贤进则其类进。

众邪并退,众贤并进,海内有不泰乎!

虽然,臣切忧之。

天下之势,譬犹病者,陛下既得良医矣,信任不疑,非徒愈病,而又寿民。

医虽良术,不得尽用,则病且日深,虽有和【注】、扁,难责效矣。

”以母老,求知福州,改福建路转运使,开古五塘溉民田,奏减五代时丁口税之半。

进知制诰,迁龙图阁直学士、知开封府。

以枢密直学士再知福州。

徙知泉州,距州二十里万安渡,绝海而济,往来畏其险。

襄立石为梁,其长三百六十丈,种蛎于础以为固,至今赖焉。

又植松七百里以庇道路,闽人刻碑纪德。

治平三年,丁母忧。

明年卒,年五十六。

乾道中,赐襄谥曰忠惠。

(节选自《宋史•蔡襄传》)

【注】和:

秦和,古代名医。

15、下列对加点词的解释,不正确的一项是

A.鬻书者市之,得厚利 鬻:

卖。

B.非徒愈病,而又寿民 愈:

使(病)好了。

C.绝海而济,往来畏其险 济:

救济。

D.闽人刻碑纪德 纪:

记载。

16、下列对文中加点词的解说,不正确的一项是

A.字,古人在本名以外所取的表示德行或与本名涵义相关的名字,如苏轼字子瞻;古代女子不取字。

B.谏官,古代官职之一,是对君主的过失直言规劝并使其改正的官吏。

“谏”为“规劝、劝谏”之意。

C.丁口,即男女人口,古代户政名,既是统计人口的基本计量单位,也是派征丁银、徭役的依据单位。

D.丁忧,据儒家传统孝道观念,朝廷官员在位期间遭逢父母去世,须辞官回家守丧,叫丁忧,又叫丁艰。

17、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.蔡襄是非分明。

对范仲淹、余靖、尹洙、欧阳修和高若讷的恩怨,以及后来余靖、欧阳修和王素的升官,他均作诗表明了自己鲜明的褒贬态度。

B.蔡襄忠心劝谏。

他认为君王选用谏官并非难事,难的是听谏和用谏;君王的过失应在出现之前就要得到补救,这样,天下才能安定太平。

C.蔡襄体恤民情。

在福州和泉州为官期间,蔡襄开塘灌田、奏减赋税、立石为桥、植松庇路,切切实实为老百姓做了不少实事和好事。

D.蔡襄深受赏识。

他做过留守推官、馆阁校勘,掌管过谏院,担任过福州和泉州的知府以及福建路转运使等官职,死后被赐谥号为忠惠。

18、把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

⑴此之谓彰君过,愿陛下察之,毋使有好谏之名而无其实。

⑵医虽良术,不得尽用,则病且日深,虽有和、扁,难责效矣。

评卷人

得分

五、默写(题型注释)

19、补写出下列句子中的空缺部分

(1)《赤壁赋》中“ , ”两句,借助具体形象,运用夸张、想象的手法,把凄凉婉转、悲凉幽怨的箫声表现得形象真切,使人如闻其声,凄然下泪。

(2)杜牧《阿房宫赋》描写高耸的建筑不计其数的一句是“ ”。

(3)《离骚》中通过自己退隐后骑马到达长满兰草的水边和长满椒树的山岗表明自己从朝廷隐退为了修养自己的两句:

________ ,_______ 。

评卷人

得分

六、诗歌鉴赏(题型注释)

阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

闻琴

唐·孙氏

玉指朱弦轧复清,湘妃愁怨最难听。

初疑飒飒凉风劲,又似萧萧暮雨零。

近比流泉来碧嶂,远如玄鹤下青冥。

夜深弹罢堪惆怅,露湿丛兰月满庭。

20、下面对这首诗的赏析,不恰当的两项是( )

A.首联描写调弦的过程,琴音由嘈杂到纯净。

湘妃,指舜妃娥皇、女英,运用湘妃思念舜的典故,总写琴声哀怨。

B.颔联运用拟人的修辞手法,用自然界常见的声音凉风飒飒、潇潇暮雨,形象地表现琴声,化抽象为具体。

C.颈联写听琴感受。

琴声如在耳边,仿佛泉水从青色的山峰上流泻下来;琴声越来越远,又如黑鹤从青苍幽远的天空飞下。

D.“远如玄鹤下青冥”中“青冥”即青天。

该句运用了通感的手法,以视觉写听觉,表现了琴声的旷远。

E.尾联写弹琴结束后的情景,用幽静恬美的意境烘托了诗人的心境,突出了音乐的魅力,与白居易《琵琶行》的写法有异曲同工之妙。

21、请赏析“夜深弹罢堪惆怅,露湿丛兰月满庭”一联的艺术手法。

评卷人

得分

七、材料作文(题型注释)

22、阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

①“我在写作业,妈妈陪着我,她在看手机”“临睡前,我和爸爸分享学校