人教版版七年级上学期期中语文试题I卷模拟.docx

《人教版版七年级上学期期中语文试题I卷模拟.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版版七年级上学期期中语文试题I卷模拟.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

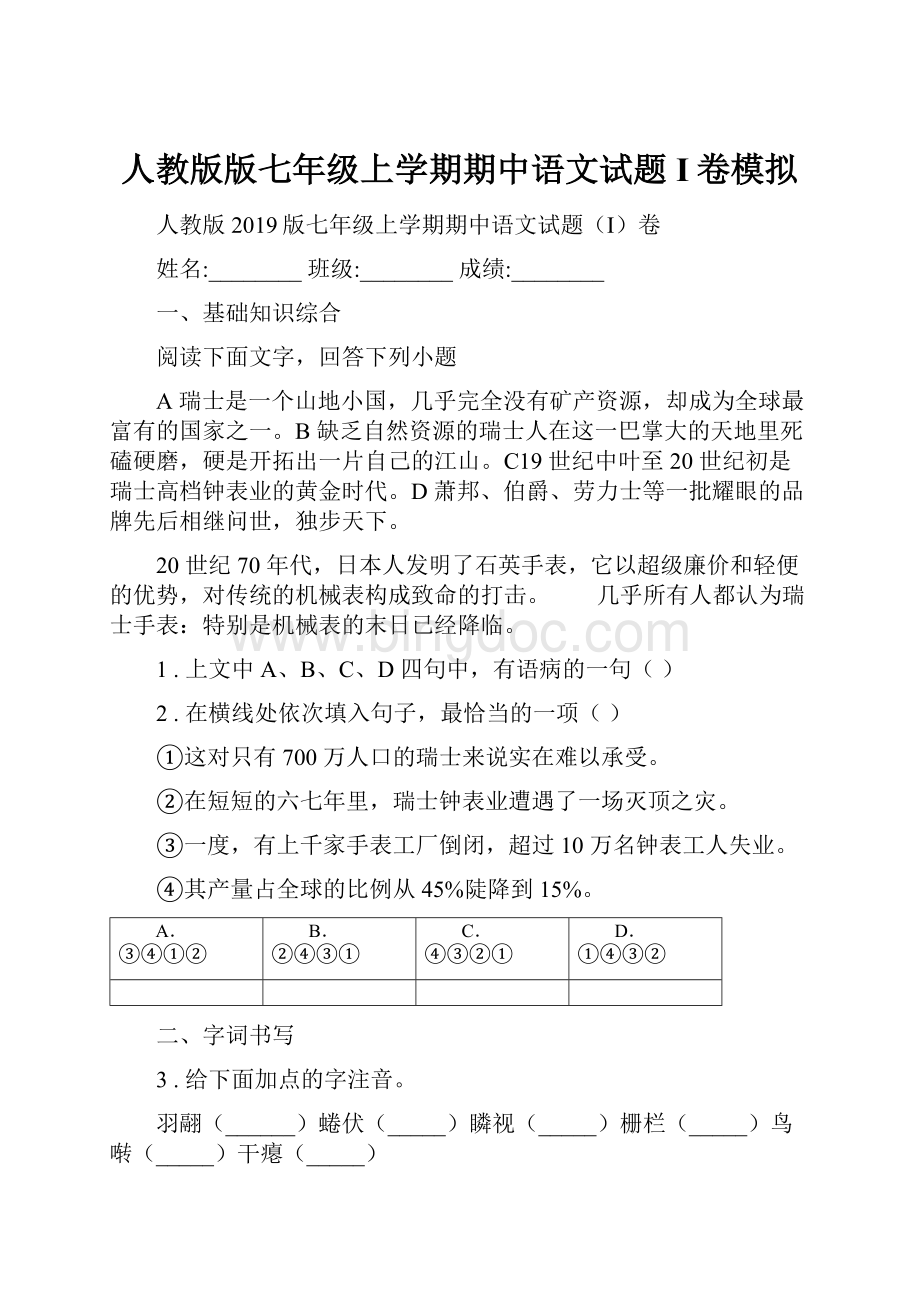

人教版版七年级上学期期中语文试题I卷模拟

人教版2019版七年级上学期期中语文试题(I)卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、基础知识综合

阅读下面文字,回答下列小题

A瑞士是一个山地小国,几乎完全没有矿产资源,却成为全球最富有的国家之一。

B缺乏自然资源的瑞士人在这一巴掌大的天地里死磕硬磨,硬是开拓出一片自己的江山。

C19世纪中叶至20世纪初是瑞士高档钟表业的黄金时代。

D萧邦、伯爵、劳力士等一批耀眼的品牌先后相继问世,独步天下。

20世纪70年代,日本人发明了石英手表,它以超级廉价和轻便的优势,对传统的机械表构成致命的打击。

几乎所有人都认为瑞士手表:

特别是机械表的末日已经降临。

1.上文中A、B、C、D四句中,有语病的一句()

2.在横线处依次填入句子,最恰当的一项()

①这对只有700万人口的瑞士来说实在难以承受。

②在短短的六七年里,瑞士钟表业遭遇了一场灭顶之灾。

③一度,有上千家手表工厂倒闭,超过10万名钟表工人失业。

④其产量占全球的比例从45%陡降到15%。

A.③④①②

B.②④③①

C.④③②①

D.①④③②

二、字词书写

3.给下面加点的字注音。

羽翮(______)蜷伏(_____)瞵视(_____)栅栏(_____)鸟啭(_____)干瘪(_____)

秾纤(______)倏忽(_____)伫立(_____)釉绿(_____)鸢鹰(_____)鸱枭(_____)

三、现代文阅读

散文阅读。

我与地坛

史铁生

(1)摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:

母亲已经不在了。

在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:

可是母亲已经不在了。

把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

(2)曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。

她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。

我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。

我单是无法知道有多少回她没有找到我。

有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。

我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她—但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?

但这倔只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。

我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。

(3)儿子想使母亲骄傲,这心情毕竟是太真实了,以致使“想出名”这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。

这是个复杂的问题,且不去管它了罢。

随着小说获奖的激动逐日暗淡,我开始相信,至少有一点我是想错了:

我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。

年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。

(4)母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

(5)有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:

“没想到这园子有这么大。

”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。

多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

4.简要概括第

(2)段的主要内容。

5.标出下面语句中的重音(用“.”标示)和停连(停顿用“v”标示,连接用“Λ”标示),并说明理由。

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:

母亲已经不在了。

6.选文第(5)段引用两个散步的老人的话,有什么作用?

结合内容简要分析。

7.你如何评价“母亲没有找到我,我却决意不喊母亲”的行为?

结合选文和课文《秋天的怀念》的内容,简要阐述。

阅读《红棉袄》,完成后面小题

红棉袄

孙犁

风把山坡上的荒草,吹得俯到地面上,砂石上。

云并不厚,可沉重得怕人,树叶因昨夜初霜的侵凌而焦枯了,正一片片坠落。

我同小战士顾林从滚龙沟的大山顶上爬下来,在强登那峻峭的山顶时,身上发了暖,但一到山顶,被逆风一吹,就觉得难以支持了。

顾林在我眼前,连打了三个喷嚏。

风还是吹着,云,凌人地往下垂,我想要下雨了,下的一定是雪片吧?

天突然的暗了。

远远的在前面的高坡上出现一片白色的墙壁,我尽可能加快了脚步,顾林也勉强跟着。

这时远处山坡上已经有牧羊人的吆喝声,我知道天气该不早了,应是拦羊下山入圈的时分。

爬上那个小山庄的高坡,白墙壁上的一个小方窗就透出了灯火。

我叫顾林坐在门前的一块方石上休息,自己上前打门。

门很快地开了,一个姑娘走了出来。

我对她说明来意。

问她这里有没有村长,她用很流利的地方话回答说,这里只是一个小庄子,总共只有三户人家,过往的军人有事都是找她家的,因为她的哥哥是自卫队的一个班长。

随后她就踌躇了:

今天家里只有她一个人,妈妈去外婆家了,哥哥还没回来。

她转眼看了下顾林,对我说:

“他病得很严重吗?

”

我说:

“是。

”

她把我让到她家里,一盏高座的油灯放在窗台上。

浮在黑色油脂里的灯芯,挑着一个不停跳动的灯花,细碎地爆炸着。

姑娘有十六岁,穿一件红色的棉袄,头发梳得很平,动作很敏捷,和人说话的时候眼睛便盯住人。

我想,屋里要是没有那灯光和灶下的柴火的光,机灵的两只大眼也会把这间屋子照亮的吧?

她挽起两只袖子,正在烧她一个人的晚饭。

我一时觉得我们在这里休息,有些不适当。

但顾林躺在那只铺了一张破席子的炕上了。

显然他已是精疲力尽了。

我摸摸他的额头,又热到灼手的程度。

“你的病不会又犯了吧?

”

顾林没有说话,我只听到他的牙齿的“得得”声,他又发起冷来。

我有些发慌,我们没有一件盖的东西。

炕的一角好像有一条棉被,我问那正在低头烧火的姑娘,是不是可以拿来盖一下,她低着头没听完我的话,便跳起来,爬到炕上,把它拉过来替顾林盖上去,嘴里一边说,她家是有两条棉被的,哥哥今天背一条出操去了。

把被紧紧的盖住了顾林的蜷曲的身体,她才跳下来,临离开,把手按住顾林的头,对我蹙眉说:

“一定是打摆子!

”

她回去吹那因为潮湿而熄灭的木柴了,我坐在顾林的旁边,从门口向外望着那昏暗的天。

我听见风还在刮,隔壁有一只驴子在叫。

我想起顾林明天是不是能走,有些愁闷起来。

姑娘慢慢地对我讲起话来。

炉膛里的火旺了,火光照得她脸发红,那件深红的棉袄,便像蔓延着的火焰一般。

她对我讲,今年打摆子的人很多,并问我顾林的病用什么法子治过。

她说有一个好方法,用白纸剪一个打秋千的小人形,晚上睡觉放在身下,第二天用黄表纸卷起来,向东南走出三十六步,用火焚化便好了。

她小时便害过这样的病,就是用这样的方法治好的,说完便笑起来:

“这样是不是迷信呢?

”

夜晚静得很,顾林有时发出呻吟声,身体缩拢起来,我知道他冷,我摸摸那条棉被,不只破烂,简直像纸一样薄。

我已经恢复了温暖,就脱下我的军服的上身,只留下里面的一件衬衫,把军服盖在顾林的头上。

这时锅里的饭已煮好。

姑娘盛了一碗米汤放在炕沿上,她看见我把军服盖上去,就沉吟着说:

“那不抵事。

”她又机灵地盯视着我。

我只是干笑了一下,表示:

这不抵事怎么办呢?

我看见她右手触着自己棉袄的偏在左边的纽扣,最下的一个,已经应手而开了。

她后退一步,对我说:

“盖上我这件棉袄好不好?

”

没等我回答,她便转身去断然地脱下来,我看见她的脸飞红了一下,但马上平复了。

她把棉袄递给了我,自己退到角落里把内衣整理了一下,便又坐到灶前了,末了还笑着讲:

“我也是今天早上才穿上的。

”

她身上只留了一件皱折的花条布的小衫。

对这个举动,我来不及惊异。

只是把那满留着姑娘体温的棉袄替顾林盖上,我只是觉得身边这女人的动作,是自己幼年病了时,服侍自己的妈妈和姐姐有过的。

我凝视着那暗红的棉袄,姑娘凝视着那炉膛里一燃一燃的余烬,一时,她又讲话了。

她问我从哪里来,走过什么地方,哪里的妇女自卫队好,又问我什么时候妇女自卫队再一次检阅。

一会儿我才知道,在去年,平山县妇女自卫队检阅的时候,打靶,她是第三名。

(选自《白洋淀纪事》,有删改)

8.孙犁的语言风格淡雅质朴,他写作时特别重视语言的锤炼。

第

段中有这样一句话:

风还是吹着,云,凌人的往下垂。

“凌人”,日常使用时,我们会说:

“这个人真是盛气凌人!

”在文中,它的语境义是什么呢?

请你拟一条“小注”,注释这个词语的意思。

(凌人)原义是_____________;文中的意思是________________________。

9.阅读文章后,同学们对文中这位姑娘的形象进行了讨论分析,发言如下:

甲同学:

我觉得她很机灵,在第

段对她眼睛的描写中,作者就点明了。

乙同学:

我觉得她本领高强,因为在文章结尾说她打靶第三名呢。

丙同学:

我觉得她很果敢,她看到我把衣服给顾林盖上之后,觉得不顶事,立刻就把自己的衣服脱下来。

……

老师:

“同学们的发言都关注到了细节,但还需要从主要情节出发,结合创作背景,把握人物的主要特征。

”

下面轮到你发言了,你会怎么回答呢?

请拟一段你的发言。

(100字以内)

以下是老师提供的背景资料:

孙犁(1913—2002),现代作家。

生于冀中平原,七七事变之后他投身于抗日组织和宣传工作,行进在抗日队伍中。

《白洋淀纪事》是孙犁创作的小说和散文结集,主要表现抗日战争和解放战争时期人民的斗争和生活。

他讲述父老乡亲的故事,深情讴歌了战争年代的人情美、人性美。

白洋淀地区属于冀中抗日根据地。

“自卫队”是抗日战争初期,冀中的中共党员组织当地农民组成的抗日武装队伍。

(选编自语文教材“自主阅读推荐·《白洋淀纪事》”)

寒冷的味道

黄明山

⑴寒冷离我们越来越远了。

⑵此时,我的目光娴静。

台历上的冬天正一步步进入,而我的身体却迟钝了对季节的反应。

⑶有人说,地球变得越来越热了。

还说有一种厄尔尼诺现象。

对此,我说不出个子丑寅卯来。

我只感觉到,曾经是多么可怕的寒冷,眼下似乎变得可爱了起来,就像一个被误会了的擦肩而过的老朋友。

⑷也许我对寒冷还只是一知半解。

是的,我仅仅接触过南方的寒冷。

说得具体一点,是在过去,是在江汉平原。

⑸树是江汉平原不可多得的景致,树的旁边有湖或者河流。

我想起来了,冬天的水面结了厚厚的冰。

我们在河上行走。

干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。

那是一种不可模拟不可复制不可言状的绝响。

我在冰上伫足仰望,在体验寒冷的厚度的同时,又领略到了寒冷的高度。

⑹“冷!

”我的一双手冻成了两个肉包子,脚后跟早冻烂了,分别有一个洞,洞里有凝固的血,用棉絮裹着。

我总是想奔跑,疼痛便在后面拼命地拽我。

糟了,好像是哪根筋断了……我几乎要跌倒下去。

寒冷培育的疼痛真是刻骨铭心啊!

⑺寒冷是风丢下的种子,风是无孔不入的精灵。

家乡有一句话,叫做“针尖大的眼,簸箕大的风”。

何况还要穿过一条条巷子呢?

尽管屋与屋之间的巷子仅一步之遥。

我连围巾也没有,所以每次路过巷子,都把脖子缩得紧紧的。

可风还是一丝不苟地钻进我的脖子,直到我的胸膛。

风如刀,我不知两只耳朵是不是被风割了去。

用手一捂,还在。

连忙收回手用嘴呵一口热气。

寒冷叫我顾此失彼。

手都顾不上,耳朵管它呢!

⑻冬天也看露天电影。

通常要到五里以外的地方去看。

那天晚上雪刚刚停下,听说要放《冰山上的来客》,我来不及吃饭就跑了去。

上身穿的是棉袄,下身穿的是绒裤,脚上穿的是胶鞋。

跑了一路,身上发热。

开始,人不觉得冷,渐渐,寒气陡生,看到中间,便招架不住了,肚子饿得咕咕叫,浑身冻得打哆嗦。

那真正是饥寒交迫啊。

我咬着牙,坚持把电影看完。

脚已没有了知觉,就稀里糊涂地往前走。

一路上,我是弹跳着回去的。

我一下子发现了自己的脆弱,又一步步变得坚强起来。

那天看了“冰山”,对比之下,这点寒冷算什么?

⑼寒冷,每每使我们的精神处于一种亢奋的状态,从这一点说,寒冷似乎有了酒的成份。

⑽最幸福的时刻,是围着树蔸烤就的一堆火,炖着狗獾肉(从雪森林的狗獾洞里猎获的战果),或者鸡子、粉条、霉渣巴、干豆角、大白菜……端着暖手的碗香喷喷地吃着,看那门外的雪轰轰烈烈地下着,这时的寒冷有了一种隽永的滋味。

⑾而回忆中的寒冷更有着异乎寻常的味道。

⑿现在不同了,风也刮得没有了规律,雪也下得没有了条理。

瞧,都立春了,雪不知还在哪里开小差。

冬天,失却了原来的寒冷。

⒀可孩子们却一个劲地喊冷。

冷从何来?

上上下下穿得规规矩矩,裹得严严实实,帽子、围巾、耳套、手套,应有尽有。

晚上睡觉,要么铺好电热毯,要么灌上热水袋,条件好的,空调一开,暖气就来。

本来寒冷就那么一丁点,还把它拒之门外,这就是我们目前的生活。

孩子们并不知道什么是真正的寒冷,又在无微不至的关怀下丧失了体验寒冷的机会。

不知冷,何识暖?

如此下去,孩子们生命的潜质何以得到发挥,又何以像草木那样蓬勃成人间壮丽的景色?

⒁不仅仅是孩子们。

⒂我们已经有了太多的安逸,衣、食、住、行,还有我们的思想。

不让汗水流出来,不让寒冷苦心志,把自己装在五彩缤纷的温室里,然后长成一朵朵精美的花朵,我不知道会有什么好结果。

⒃我真担心,随着科学的不断进步,我们将在不知冷暖的状态下变得弱不禁风。

⒄寒冷,是我们生命所需要的盐啊。

⒅寒冷还会来的。

10.第⑷段中,作者为什么说“也许我对寒冷还只是一知半解”?

这句话在全文起什么作用?

答:

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11.从文中看,作者回忆中的“寒冷”有哪些“异乎寻常”的味道?

答:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

12.赏析第⑸段画线句“干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。

那是一种不可模拟不可复制不可言状的绝响。

”的表达效果。

答:

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13.文章开头作者说“寒冷离我们越来越远了”,可是在最后一段又说“寒冷还会来的”,这样写的用意是什么?

答:

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

四、句子默写

14.句子默写。

(1)坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,_______________,_______________。

(2)《送杜少府之任蜀州》中“___________________,___________________”一扫送别诗的悲戚之感,给人以积极向上的力量。

(3)李白在《行路难(其一)》表达了自己要乘长风,挂云帆,到达理想彼岸的诗句是“___________________,___________________”。

(4)爱美之心人皆有之,在《关雎》这首诗中表现这种心理追求的是“_______________,_______________”。

五、对比阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(乙)华歆王朗①俱乘船避难有一人欲依附歆辄难之。

朗曰:

“幸尚宽,何为不可?

”后贼②追至,王欲舍所携人。

歆曰:

“本所以疑,正为此耳。

既已纳其自托③,宁④可以急相弃邪⑤!

”遂携拯如初。

世以此定华、王之优劣。

(节选自《世说新语·德行》)

(注释)①华歆:

三国魏平原高唐人。

王朗:

三国魏东海郯(tán)县人。

②贼:

这里指作乱的人。

③托:

请托,请求。

④宁:

难道。

⑤邪:

相当于“吗”,表示疑问。

15.(乙)文划线句子断句正确的一项是()。

A.华歆王朗俱乘船避/难有一人/欲依附歆/辄难之

B.华歆王朗俱乘船/避难有一人/欲依附/歆辄难之

C.华歆王朗俱乘船避难/有一人欲依附/歆辄难之

D.华歆王朗俱乘船避难/有一人欲依附歆/辄难之

16.解释下列加点词在文中的意思。

(1)陈太丘与友期行(_________)

(2)相委而去(________)

(3)王欲舍所携人(__________) (4)遂携拯如初(________)

17.下列各组中加点词意义及用法相同的一项是()。

A.过中不至 后贼追至

B.太丘舍去 以日始出时去人近

C.元方时年七岁 学而时习之

D.尊君在不 何为不可

18.用现代汉语翻译下列句子。

(1)友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(2)世以此定华、王之优劣。

19.从甲乙两文中,你学到了为人处事的什么道理?

请结合原文简要说明一点。

六、语言表达

20.周末,你应同学小明之约,去他家合作完成老师布置的制作手抄报的任务。

到他家后,小明的父亲对小明说:

“你们两个不好好读书,一到周末就约在一起玩,能有什么好事情?

”

小明很委屈,又不敢与父亲争辩,他无助地看着你。

见此情景,你上前对小明的父亲说:

“ 。

”

小明父亲听了你的解释,高兴地同意你和小明去做手抄报了。

七、名著阅读

根据阅读的名著,完成题目。

21.《红星照耀中国》第一次向全世界真实报道了苏区和中国工农红军的真相。

作者斯诺曾这样高度评价红军:

“我所见到的,我所听到的,都在告诉我,这是一支中国历史上从未出现过的队伍。

他们的存在,是世界的一个奇迹;他们的精神,是世界文明的一份财富。

”请结合书中的具体内容,谈谈你对这一评价的理解。

22.读完《红星照耀中国》后,几位同学各写了一句荐读语,其中不恰当的一项是

A.全书采用第一手资料进行报道,完美呈现了中国工农红军的真实面貌,堪称纪实作品之典范。

B.全书讲述长征故事,传播长征精神,对长征壮举进行全方位记录,读完全书等于重走长征路!

C.本书毋庸置疑是在宣告:

红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,照耀全世界!

D.本书影响力巨大,很多热血青年都曾受到书中人物的精神感召与激励,从而走上革命道路。

八、综合性学习

23.辩论赛,为我们提供了多角度考虑、分析问题的机会,提供了与同学们共同探讨问题、相互交流启发的机会。

为了让大家养成好习惯,班上准备开展一次辩论赛,论题为“养成好习惯是否主要靠自我约束”。

希望在这次辩论中,你能积极搜集资料,活跃思维,大胆发表自己的见解。

(1)(标语我设计)本次活动会场需要悬挂一副对联,作为宣传标语,上联已经给出,请你对出下联。

上联:

辩是非,敢问谁为智者;

下联:

________。

(2)(主意我来出)正方有两位同学缺乏参赛经验,请你为他们的赛前准备工作提一条建议。

(3)(信息我筛选)作为正方代表,在准备的过程中,你搜集到了以下材料,比赛中你能用上的材料有________,对方可能用上的材料有________。

(只填序号)

①孟母三迁

②孙悟空头戴紧箍咒

③祖逖闻鸡起舞

④齐白石“不教一日闲过”

(4)(收获我总结)假如你作为正方的一名代表参与了辩论活动,请谈谈你在活动中的收获。

九、作文

24.题目:

微笑是一把神奇的钥匙。

要求:

①写一篇600字以上的文章,文体自选(诗歌、戏剧除外)。

②有真情实感。

③文中不得出现真实的人名、地名、校名等透露个人身份的信息。

参考答案

一、基础知识综合

1、

二、字词书写

1、

三、现代文阅读

1、

2、

3、

四、句子默写

1、

五、对比阅读

1、

六、语言表达

1、

七、名著阅读

1、

八、综合性学习

1、

九、作文

1、