新初一上整体知识点汇总.docx

《新初一上整体知识点汇总.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新初一上整体知识点汇总.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

新初一上整体知识点汇总

有理数的意义

【要点梳理】

要点一、正数与负数

像+3、+1.5、

、+584等大于0的数,叫做正数;像-3、-1.5、

、-584等在正数前面加“-”号的数,叫做负数.

要点诠释:

(1)一个数前面的“+”“-”是这个数的性质符号,“+”常省略,但“-”不能省略.

(2)用正数和负数表示具有相反意义的量时,哪种为正可任意选择,但习惯把“前进、上升”等规定为正,而把“后退、下降”等规定为负.

(3)0既不是正数也不是负数,它是正数和负数的分界线.

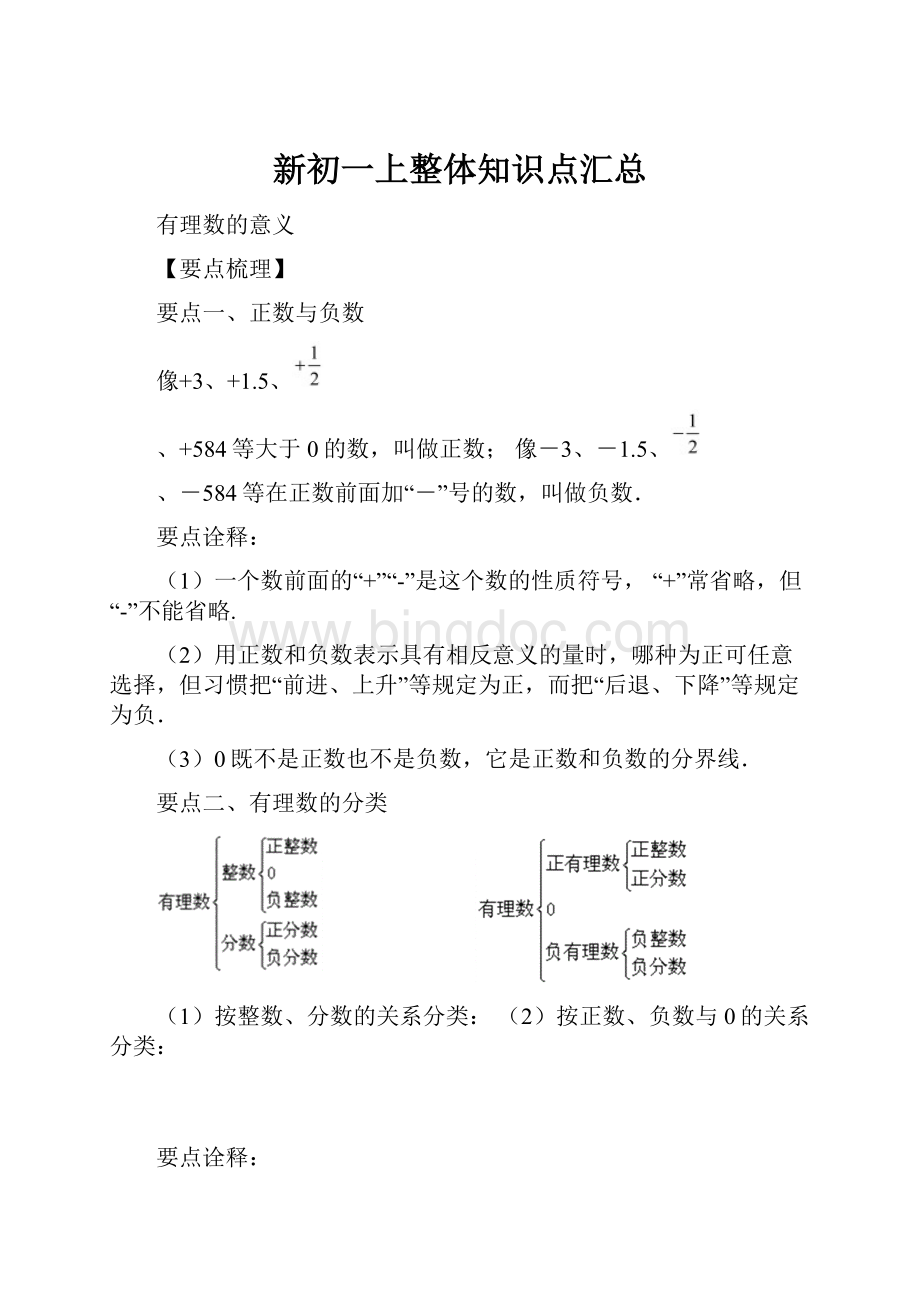

要点二、有理数的分类

(1)按整数、分数的关系分类:

(2)按正数、负数与0的关系分类:

要点诠释:

(1)有理数都可以写成分数的形式,整数也可以看作是分母为1的数.

(2)分数与有限小数、无限循环小数可以互化,所以有限小数和无限循环小数可看作分数,但无限不循环小数不是分数,例如

.

(3)正数和零统称为非负数;负数和零统称为非正数;正整数、0、负整数统称整数.

数轴与相反数(基础)

【要点梳理】

要点一、数轴

1.定义:

规定了原点、正方向和单位长度的直线叫做数轴.

要点诠释:

(1)原点、正方向和单位长度是数轴的三要素,三者缺一不可.

(2)长度单位与单位长度是不同的,单位长度是根据需要选取的代表“1”的线段,而长度单位是为度量线段的长度而制定的单位.有km、m、dm、cm等.

(3)原点、正方向、单位长度可以根据实际灵活选定,但一经选定就不能改动.

2.数轴与有理数的关系:

任何一个有理数都可以用数轴上的点来表示,但数轴上的点不都表示有理数,还可以表示其他数,比如

.

要点诠释:

(1)一般地,数轴上原点右边的点表示正数,左边的点表示负数;反过来也对,即正数用数轴上原点右边的点表示,负数用原点左边的点表示,零用原点表示.

(2)在数轴上表示的两个数,右边的数总比左边的数大.

要点二、相反数

1.定义:

只有符号不同的两个数互为相反数;0的相反数是0.

要点诠释:

(1)“只”字是说仅仅是符号不同,其它部分完全相同.

(2)“0的相反数是0”是相反数定义的一部分,不能漏掉.

(3)相反数是成对出现的,单独一个数不能说是相反数.

(4)求一个数的相反数,只要在它的前面添上“-”号即可.

2.性质:

(1)互为相反数的两数的点分别位于原点的两旁,且与原点的距离相等(这两个点关于原点对称).

(2)互为相反数的两数和为0.

要点三、多重符号的化简

多重符号的化简,由数字前面“-”号的个数来确定,若有偶数个时,化简结果为正,如-{-[-(-4)]}=4;若有奇数个时,化简结果为负,如-{+[-(-4)]}=-4.

要点诠释:

(1)在一个数的前面添上一个“+”,仍然与原数相同,如+5=5,+(-5)=-5.

(2)在一个数的前面添上一个“-”,就成为原数的相反数.如-(-3)就是-3的相反数,因此,-(-3)=3.

绝对值(基础)

【要点梳理】

要点一、绝对值

1.定义:

一般地,数轴上表示数a的点与原点的距离叫做数a的绝对值,记作|a|.

要点诠释:

(1)绝对值的代数意义:

一个正数的绝对值是它本身;一个负数的绝对值是它的相反数;0的绝对值是0.即对于任何有理数a都有:

(2)绝对值的几何意义:

一个数的绝对值就是表示这个数的点到原点的距离,离原点的距离越远,绝对值越大;离原点的距离越近,绝对值越小.

(3)一个有理数是由符号和绝对值两个方面来确定的.

2.性质:

绝对值具有非负性,即任何一个数的绝对值总是正数或0.

要点二、有理数的大小比较

1.数轴法:

在数轴上表示出这两个有理数,左边的数总比右边的数小.如:

a与b在数轴上的位置如图所示,则a<b.

2.法则比较法:

两个数比较大小,按数的性质符号分类,情况如下:

两数同号

同为正号:

绝对值大的数大

同为负号:

绝对值大的反而小

两数异号

正数大于负数

-数为0

正数与0:

正数大于0

负数与0:

负数小于0

要点诠释:

利用绝对值比较两个负数的大小的步骤:

(1)分别计算两数的绝对值;

(2)比较绝对值的大小;(3)判定两数的大小.

3.作差法:

设a、b为任意数,若a-b>0,则a>b;若a-b=0,则a=b;若a-b<0,a<b;反之成立.

4.求商法:

设a、b为任意正数,若

,则

;若

,则

;若

,则

;反之也成立.若a、b为任意负数,则与上述结论相反.

5.倒数比较法:

如果两个数都大于0,那么倒数大的反而小.

有理数的加减法(基础)

【要点梳理】

要点一、有理数的加法

1.定义:

把两个有理数合成一个有理数的运算叫作有理数的加法.

2.法则:

(1)同号两数相加,取相同的符号,并把绝对值相加;

(2)绝对值不相等的异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值.互为相反数的两个数相加得0;

(3)一个数同0相加,仍得这个数.

要点诠释:

利用法则进行加法运算的步骤:

(1)判断两个加数的符号是同号、异号,还是有一个加数为零,以此来选择用哪条法则.

(2)确定和的符号(是“+”还是“-”).

(3)求各加数的绝对值,并确定和的绝对值(加数的绝对值是相加还是相减).

3.运算律:

有理数加法运算律

加法交换律

文字语言

两个数相加,交换加数的位置,和不变

符号语言

a+b=b+a

加法结合律

文字语言

三个数相加,先把前两个数相加,或者先把后两个数相加,和不变

符号语言

(a+b)+c=a+(b+c)

要点诠释:

交换加数的位置时,不要忘记符号.

要点二、有理数的减法

1.定义:

已知两个数的和与其中一个加数,求另一个加数的运算,叫做减法,例如:

(-5)+?

=7,求?

,减法是加法的逆运算.

要点诠释:

(1)任意两个数都可以进行减法运算.

(2)几个有理数相减,差仍为有理数,差由两部分组成:

①性质符号;②数字即数的绝对值.

2.法则:

减去一个数,等于加这个数的相反数,即有:

.

要点诠释:

将减法转化为加法时,注意同时进行的两变,一变是减法变加法;二变是把减数变为它的相反数”.如:

要点三、有理数加减混合运算

将加减法统一成加法运算,适当应用加法运算律简化计算.

有理数的乘除(基础)

【要点梳理】

要点一、有理数的乘法

1.有理数的乘法法则:

(1)两数相乘,同号得正,异号得负,并把绝对值相乘;

(2)任何数同0相乘,都得0.

要点诠释:

(1)不为0的两数相乘,先确定符号,再把绝对值相乘.

(2)当因数中有负号时,必须用括号括起来,如-2与-3的乘积,应列为(-2)×(-3),不应该写成-2×-3.

2.有理数的乘法法则的推广:

(1)几个不等于0的数相乘,积的符号由负因数的个数决定.当负因数有奇数个时,积为负;当负因数的个数有偶数个时,积为正;

(2)几个数相乘,如果有一个因数为0,那么积就等于0.

要点诠释:

(1)在有理数的乘法中,每一个乘数都叫做一个因数.

(2)几个不等于0的有理数相乘,先根据负因数的个数确定积的符号,然后把各因数的绝对值相乘.

(3)几个数相乘,如果有一个因数为0,那么积就等于0.反之,如果积为0,那么至少有一个因数为0.

3.有理数的乘法运算律:

(1)乘法交换律:

两个数相乘,交换因数的位置,积相等,即:

ab=ba.

(2)乘法结合律:

三个数相乘,先把前两个数相乘,或者先把后两个数相乘,积相等.即:

abc=(ab)c=a(bc).

(3)乘法分配律:

一个数同两个数的和相乘,等于把这个数分别同这两个数相乘,再把积相加.即:

a(b+c)=ab+ac.

要点诠释:

(1)在交换因数的位置时,要连同符号一起交换.

(2)乘法运算律可推广为:

三个以上的有理数相乘,可以任意交换因数的位置,或者把其中的几个因数相乘.如abcd=d(ac)b.一个数同几个数的和相乘,等于把这个数分别同这几个数相乘,再把积相加.如a(b+c+d)=ab+ac+ad.

(3)运用运算律的目的是“简化运算”,有时,根据需要可以把运算律“顺用”,也可以把运算律“逆用”.

要点二、有理数的除法

1.倒数的意义:

乘积是1的两个数互为倒数.

要点诠释:

(1)“互为倒数”的两个数是互相依存的.如-2的倒数是

,-2和

是互相依存的;

(2)0和任何数相乘都不等于1,因此0没有倒数;

(3)倒数的结果必须化成最简形式,使分母中不含小数和分数;

(4)互为倒数的两个数必定同号(同为正数或同为负数).

2.有理数除法法则:

法则一:

除以一个不等于0的数,等于乘这个数的倒数,即

.

法则二:

两数相除,同号得正,异号得负,并把绝对值相除.0除以任何一个不等于0的数,都得0.

要点诠释:

(1)一般在不能整除的情况下应用法则一,在能整除时应用法则二方便些.

(2)因为0没有倒数,所以0不能当除数.

(3)法则二与有理数乘法法则相似,两数相除时先确定商的符号,再确定商的绝对值.

要点三、有理数的乘除混合运算

由于乘除是同一级运算,应按从左往右的顺序计算,一般先将除法化成乘法,然后确定积的符号,最后算出结果.

要点四、有理数的加减乘除混合运算

有理数的加减乘除混合运算,如无括号,则按照“先乘除,后加减”的顺序进行,如有括号,则先算括号里面的.

有理数的乘方及混合运算(基础)

要点一、有理数的乘方

定义:

求n个相同因数的积的运算,叫做乘方,乘方的结果叫做幂(power).

即有:

.在

中,

叫做底数,n叫做指数.

要点诠释:

(1)乘方与幂不同,乘方是几个相同因数的乘法运算,幂是乘方运算的结果.

(2)底数一定是相同的因数,当底数不是单纯的一个数时,要用括号括起来.

(3)一个数可以看作这个数本身的一次方.例如,5就是51,指数1通常省略不写.

要点二、乘方运算的符号法则

(1)正数的任何次幂都是正数;

(2)负数的奇次幂是负数,负数的偶次幂是正数;(3)0的任何正整数次幂都是0;(4)任何一个数的偶次幂都是非负数,即

.

要点诠释:

(1)有理数的乘方运算与有理数的加减乘除运算一样,首先应确定幂的符号,然后再计算幂的绝对值.

(2)任何数的偶次幂都是非负数.

要点三、有理数的混合运算

有理数混合运算的顺序:

(1)先乘方,再乘除,最后加减;

(2)同级运算,从左到右进行;(3)如有括号,先做括号内的运算,按小括号、中括号、大括号依次进行.

要点诠释:

(1)有理数运算分三级,并且从高级到低级进行运算,加减法是第一级运算,乘除法是第二级运算,乘方和开方(以后学习)是第三级运算;

(2)在含有多重括号的混合运算中,有时根据式子特点也可按大括号、中括号、小括号的顺序进行.

(3)在运算过程中注意运算律的运用.

科学记数法与近似数知识讲解

【要点梳理】

要点一、科学记数法

把一个大于10的数表示成

的形式(其中

是整数数位只有一位的数,l≤|

|<10,

是正整数),这种记数法叫做科学记数法,如

=

.

要点诠释:

(1)负数也可以用科学记数法表示,“

”照写,其它与正数一样,如

=

;

(2)把一个数写成

形式时,若这个数是大于10的数,则n比这个数的整数位数少1.

要点二、近似数及精确度

1.近似数:

接近准确数而不等于准确数的数,叫做这个精确数的近似数或近似值.如长江的长约为6300㎞,这里的6300㎞就是近似数.

要点诠释:

一般采用四舍五入法取近似数,只要看要保留位数的下一位是舍还是入.

2.精确度:

一个近似数四舍五入到哪一位,就称这个数精确到哪一位,精确到的这一位也叫做这个近似数的精确度.

要点诠释:

(1)精确度是指近似数与准确数的接近程度.

(2)精确度一般用“精确到哪一位”的形式的来表示,一般来说精确到哪一位表示误差绝对值的大小,例如精确到

米,说明结果与实际数相差不超过

米.

整式的概念

【要点梳理】

要点一、单项式

1.单项式的概念:

如

,

,-1,它们都是数与字母的积,像这样的式子叫单项式,单独的一个数或一个字母也是单项式.

要点诠释:

(1)单项式包括三种类型:

①数字与字母相乘或字母与字母相乘组成的式子;②单独的一个数;③单独的一个字母.

(2)单项式中不能含有加减运算,但可以含有除法运算.如:

可以写成

。

但若分母中含有字母,如

就不是单项式,因为它无法写成数字与字母的乘积.

2.单项式的系数:

单项式中的数字因数叫做这个单项式的系数.

要点诠释:

(1)确定单项式的系数时,最好先将单项式写成数与字母的乘积的形式,再确定其系数;

(2)圆周率π是常数.单项式中出现π时,应看作系数;

(3)当一个单项式的系数是1或-1时,“1”通常省略不写;(4)单项式的系数是带分数时,通常写成假分数,如:

写成

.

3.单项式的次数:

一个单项式中,所有字母的指数的和叫做这个单项式的次数.

要点诠释:

单项式的次数是计算单项式中所有字母的指数和得到的,计算时要注意以下两点:

(1)没有写指数的字母,实际上其指数是1,计算时不能将其遗漏;

(2)不能将数字的指数一同计算.

要点二、多项式

1.多项式的概念:

几个单项式的和叫做多项式.

要点诠释:

“几个”是指两个或两个以上.

2.多项式的项:

每个单项式叫做多项式的项,不含字母的项叫做常数项.

要点诠释:

(1)多项式的每一项包括它前面的符号.

(2)一个多项式含有几项,就叫几项式,如:

是一个三项式.

3.多项式的次数:

多项式里次数最高项的次数,叫做这个多项式的次数.

要点诠释:

(1)多项式的次数不是所有项的次数之和,而是多项式中次数最高的单项式的次数.

(2)一个多项式中的最高次项有时不止一个,在确定最高次项时,都应写出.

要点三、整式

单项式与多项式统称为整式.

要点诠释:

(1)单项式、多项式、整式这三者之间的关系如图所示.

即单项式、多项式必是整式,但反过来就不一定成立.

(2)分母中含有字母的式子一定不是整式.

整式的加减

(一)——合并同类项(基础)

【要点梳理】

要点一、同类项

定义:

所含字母相同,并且相同字母的指数也分别相等的项叫做同类项.几个常数项也是同类项.

要点诠释:

(1)判断是否同类项的两个条件:

①所含字母相同;②相同字母的指数分别相等,同时具备这两个条件的项是同类项,缺一不可.

(2)同类项与系数无关,与字母的排列顺序无关.

(3)一个项的同类项有无数个,其本身也是它的同类项.

要点二、合并同类项

1.概念:

把多项式中的同类项合并成一项,叫做合并同类项.

2.法则:

合并同类项后,所得项的系数是合并前各同类项的系数的和,且字母部分不变.

要点诠释:

合并同类项的根据是乘法分配律的逆运用,运用时应注意:

(1)不是同类项的不能合并,无同类项的项不能遗漏,在每步运算中都含有.

(2)合并同类项,只把系数相加减,字母、指数不作运算.

整式的加减

(二)—去括号与添括号(基础)

【要点梳理】

要点一、去括号法则

如果括号外的因数是正数,去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相同;

如果括号外的因数是负数,去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相反.

要点诠释:

(1)去括号法则实际上是根据乘法分配律推出的:

当括号前为“+”号时,可以看作+1与括号内的各项相乘;当括号前为“-”号时,可以看作-1与括号内的各项相乘.

(2)去括号时,首先要弄清括号前面是“+”号,还是“-”号,然后再根据法则去掉括号及前面的符号.

(3)对于多重括号,去括号时可以先去小括号,再去中括号,也可以先去中括号.再去小括号.但是一定要注意括号前的符号.

(4)去括号只是改变式子形式,但不改变式子的值,它属于多项式的恒等变形.

要点二、添括号法则

添括号后,括号前面是“+”号,括到括号里的各项都不变符号;

添括号后,括号前面是“-”号,括到括号里的各项都要改变符号.

要点诠释:

(1)添括号是添上括号和括号前面的符号,也就是说,添括号时,括号前面的“+”号或“-”号也是新添的,不是原多项式某一项的符号“移”出来得到的.

(2)去括号和添括号是两种相反的变形,因此可以相互检验正误:

如:

,

要点三、整式的加减运算法则

一般地,几个整式相加减,如果有括号就先去括号,然后再合并同类项.

要点诠释:

(1)整式加减的一般步骤是:

①先去括号;②再合并同类项.

(2)两个整式相加减时,减数一定先要用括号括起来.

(3)整式加减的最后结果中:

①不能含有同类项,即要合并到不能再合并为止;②一般按照某一字母的降幂或升幂排列;③不能出现带分数,带分数要化成假分数.

方程的意义(基础)知识讲解

【要点梳理】

要点一、方程的有关概念

1.定义:

含有未知数的等式叫做方程.

要点诠释:

判断一个式子是不是方程,只需看两点:

一.是等式;二.是含有未知数.

2.方程的解:

使方程左右两边的值相等的未知数的值,叫做方程的解.

要点诠释:

判断一个数(或一组数)是否是某方程的解,只需看两点:

①.它(或它们)是方程中未知数的值;

②将它(或它们)分别代入方程的左边和右边,若左边等于右边,则它们是方程的解,否则不是.

3.解方程:

求方程的解的过程叫做解方程.

4.方程的两个特征:

(1).方程是等式;

(2).方程中必须含有字母(或未知数).

要点二、一元一次方程的有关概念

定义:

只含有一个未知数(元),并且未知数的次数都是1,这样的方程叫做一元一次方程.

要点诠释:

“元”是指未知数,“次”是指未知数的次数,一元一次方程满足条件:

①首先是一个方程;②其次是必须只含有一个未知数;③未知数的指数是1;④分母中不含有未知数.

要点三、等式的性质

1.等式的概念:

用符号“=”来表示相等关系的式子叫做等式.

2.等式的性质:

等式的性质1:

等式两边加(或减)同一个数(或式子),结果仍相等.即:

如果

,那么

(c为一个数或一个式子).

等式的性质2:

等式两边乘同一个数,或除以同一个不为0的数,结果仍相等.即:

如果

,那么

;如果

,那么

.

要点诠释:

(1)根据等式的两条性质,对等式进行变形,等式两边必须同时进行完全相同的变形;

(2)等式性质1中,强调的是整式,如果在等式两边同加的不是整式,那么变形后的等式不一定成立,

如x=0中,两边加上

得x+

,这个等式不成立;

(3)等式的性质2中等式两边都除以同一个数时,这个除数不能为零.

一元一次方程的解法(基础)知识讲解

【要点梳理】

要点一、解一元一次方程的一般步骤

变形名称

具体做法

注意事项

去分母

在方程两边都乘以各分母的最小公倍数

(1)不要漏乘不含分母的项

(2)分子是一个整体的,去分母后应加上括号

去括号

先去小括号,再去中括号,最后去大括号

(1)不要漏乘括号里的项

(2)不要弄错符号

移项

把含有未知数的项都移到方程的一边,其他项都移到方程的另一边(记住移项要变号)

(1)移项要变号

(2)不要丢项

合并同类项

把方程化成ax=b(a≠0)的形式

字母及其指数不变

系数化成1

在方程两边都除以未知数的系数a,得到方程的解

.

不要把分子、分母写颠倒

要点诠释:

(1)解方程时,表中有些变形步骤可能用不到,而且也不一定要按照自上而下的顺序,有些步骤可以合并简化.

(2)去括号一般按由内向外的顺序进行,也可以根据方程的特点按由外向内的顺序进行.

(3)当方程中含有小数或分数形式的分母时,一般先利用分数的性质将分母变为整数后再去分母,注意去分母的依据是等式的性质,而分母化整的依据是分数的性质,两者不要混淆.

要点二、解特殊的一元一次方程

1.含绝对值的一元一次方程

解此类方程关键要把绝对值化去,使之成为一般的一元一次方程,化去绝对值的依据是绝对值的意义.

要点诠释:

此类问题一般先把方程化为

的形式,再分类讨论:

(1)当

时,无解;

(2)当

时,原方程化为:

;(3)当

时,原方程可化为:

或

.

2.含字母的一元一次方程

此类方程一般先化为最简形式ax=b,再分三种情况分类讨论:

(1)当a≠0时,

;

(2)当a=0,b=0时,x为任意有理数;(3)当a=0,b≠0时,方程无解.

实际问题与一元一次方程

(一)(基础)知识讲解

.

【要点梳理】

知识点一、用一元一次方程解决实际问题的一般步骤

列方程解应用题的基本思路为:

问题

方程

解答.由此可得解决此类

题的一般步骤为:

审、设、列、解、检验、答.

要点诠释:

(1)“审”是指读懂题目,弄清题意,明确哪些是已知量,哪些是未知量,以及它们之间的关系,寻找等量关系;

(2)“设”就是设未知数,一般求什么就设什么为x,但有时也可以间接设未知数;

(3)“列”就是列方程,即列代数式表示相等关系中的各个量,列出方程,同时注意方程两边是同一类量,单位要统一;

(4)“解”就是解方程,求出未知数的值;

(5)“检验”就是指检验方程的解是否符合实际意义,当有不符合的解时,及时指出,舍去即可;

(6)“答”就是写出答案,注意单位要写清楚.

知识点二、常见列方程解应用题的几种类型(待续)

1.和、差、倍、分问题

(1)基本量及关系:

增长量=原有量×增长率,

现有量=原有量+增长量,现有量=原有量-降低量.

(2)寻找相等关系:

抓住关键词列方程,常见的关键词有:

多、少、和、差、不足、剩余以及倍,增长率等.

2.行程问题

(1)三个基本量间的关系:

路程=速度×时间

(2)基本类型有:

①相遇问题(或相向问题):

Ⅰ.基本量及关系:

相遇路程=速度和×相遇时间

Ⅱ.寻找相等关系:

甲走的路程+乙走的路程=两地距离.

②追及问题:

Ⅰ.基本量及关系:

追及路程=速度差×追及时间

Ⅱ.寻找相等关系:

第一,同地不同时出发:

前者走的路程=追者走的路程;

第二,第二,同时不同地出发:

前者走的路程+两者相距距离=追者走的路程.

③航行问题:

Ⅰ.基本量及关系:

顺流速度=静水速度+水流速度,

逆流速度=静水速度-水流速度,

顺水速度-逆水速度=2×水速;

Ⅱ.寻找相等关系:

抓住两地之间距离不变、水流速度不变、船在静水中的速度不变来考虑.

(3)解此类题的关键是抓住甲、乙两物体的时间关系或所走的路程关系,并且还常常借助画草图来分析.

3.工程问题

如果题目没有明确指明总工作量,一般把总工作量设为1.基本关系式:

(1)总工作量=工作效率×工作时间;

(2)总工作量=各单位工作量之和.

4.调配问题

寻找相等关系的方法:

抓住调配后甲处的数量与乙处的数量间的关系去考虑.

实际问题与一元一次方程

(二)(基础)知识讲解

【要点梳理】

要点一、用一元一次方程解决实际问题的一般步骤

列方程解应用题的基本思路为:

问题

方程

解答.由此可得解决此类问题的一般步骤为:

审、设、列、解、检验、答.

要点诠释:

(1)“审”是指读懂题目,弄清题意,明确哪些是已知量,哪些是未知量,以及它们之间的关系,寻找等量关系.

(2)“设”就是设未知数,一般求什么就设什么为x,但有时也可以间接设未知数.

(3)“列”就是列方程,即列代数式表示相等关系中的各个量,列出方程,同时注意方程两边是同一类量,单位要统一.

(4)“解”就是解方程,求出未知数的值.

(5)