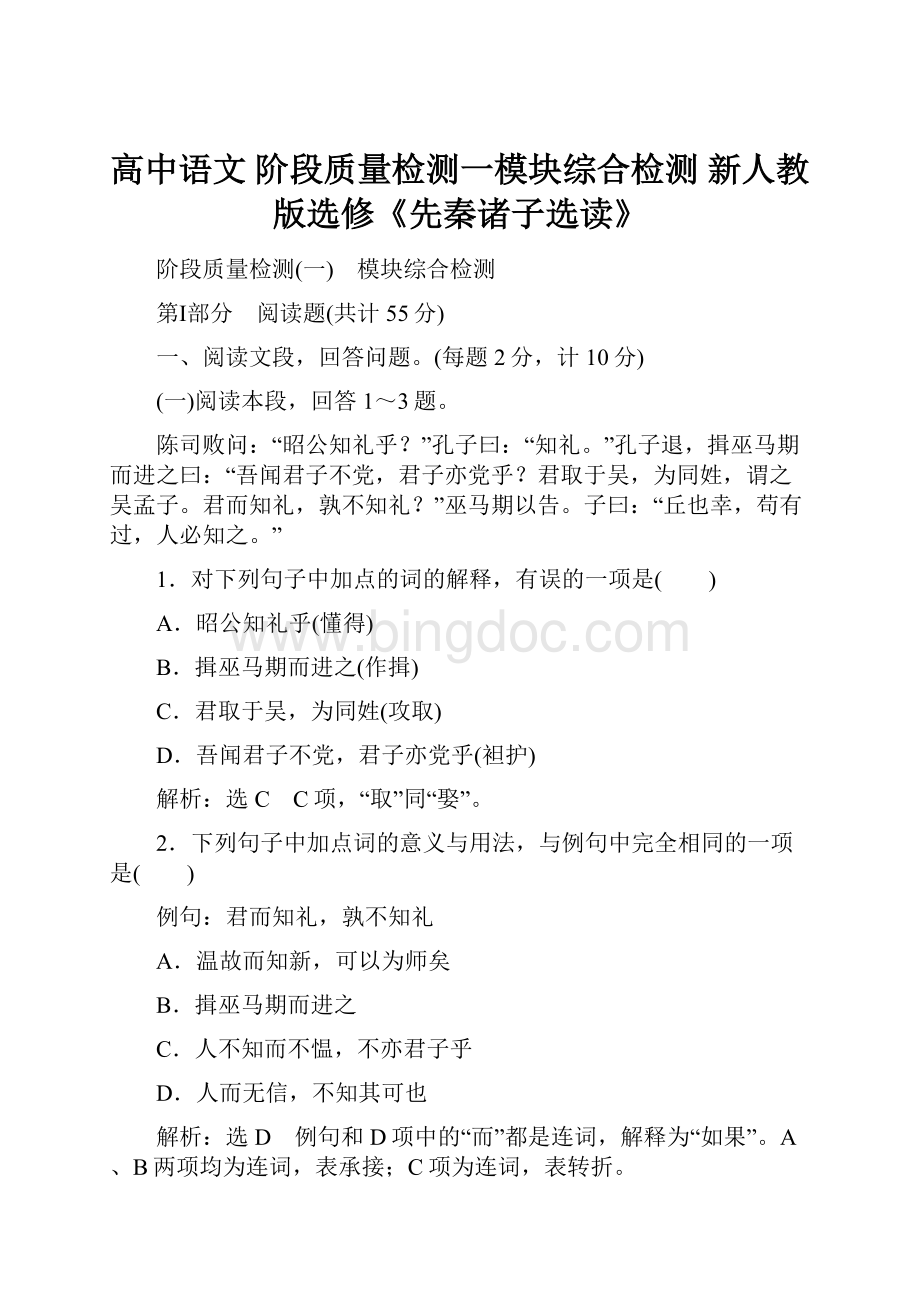

高中语文 阶段质量检测一模块综合检测 新人教版选修《先秦诸子选读》.docx

《高中语文 阶段质量检测一模块综合检测 新人教版选修《先秦诸子选读》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文 阶段质量检测一模块综合检测 新人教版选修《先秦诸子选读》.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高中语文阶段质量检测一模块综合检测新人教版选修《先秦诸子选读》

阶段质量检测

(一) 模块综合检测

第Ⅰ部分 阅读题(共计55分)

一、阅读文段,回答问题。

(每题2分,计10分)

(一)阅读本段,回答1~3题。

陈司败问:

“昭公知礼乎?

”孔子曰:

“知礼。

”孔子退,揖巫马期而进之曰:

“吾闻君子不党,君子亦党乎?

君取于吴,为同姓,谓之吴孟子。

君而知礼,孰不知礼?

”巫马期以告。

子曰:

“丘也幸,苟有过,人必知之。

”

1.对下列句子中加点的词的解释,有误的一项是( )

A.昭公知礼乎(懂得)

B.揖巫马期而进之(作揖)

C.君取于吴,为同姓(攻取)

D.吾闻君子不党,君子亦党乎(袒护)

解析:

选C C项,“取”同“娶”。

2.下列句子中加点词的意义与用法,与例句中完全相同的一项是( )

例句:

君而知礼,孰不知礼

A.温故而知新,可以为师矣

B.揖巫马期而进之

C.人不知而不愠,不亦君子乎

D.人而无信,不知其可也

解析:

选D 例句和D项中的“而”都是连词,解释为“如果”。

A、B两项均为连词,表承接;C项为连词,表转折。

3.对“丘也幸,苟有过,人必知之”一句的理解,完全正确的一项是( )

A.孔子承认偏袒鲁昭公是自己的过错,只是无法解决宗法等级与礼数规矩之间的矛盾。

B.孔子不承认偏袒鲁昭公是自己的过错,并巧妙地解决了宗法等级与礼数规矩之间的矛盾。

C.孔子承认偏袒鲁昭公是自己的过错,但不承认宗法等级与礼数规矩之间存在矛盾。

D.孔子不承认偏袒鲁昭公是自己的过错,也不承认宗法等级与礼数规矩之间存在矛盾。

答案:

A

(二)阅读本段,回答4~5题。

子张问孔子曰:

“何如斯可以从政矣?

”子曰:

“尊五美,屏四恶,斯可以从政矣。

”子张曰:

“何谓五美?

”子曰:

“君子惠而不费,劳而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。

”子张曰:

“何谓惠而不费?

”子曰:

“因民之所利而利之,斯不亦惠而不费乎?

择可劳而劳之,又谁怨?

欲仁而得仁,又焉贪?

君子无众寡,无大小,无敢慢,斯不亦泰而不骄乎?

君子正其衣冠,尊其瞻视,俨然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?

”子张曰:

“何谓四恶?

”子曰:

“不教而杀谓之虐;不戒视成谓之暴;慢令致期谓之贼;犹之与人也,出纳之吝谓之有司。

”

4.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.尊五美,屏四恶(排除)

B.君子惠而不费,劳而不怨(劳动)

C.君子无众寡,无大小,无敢慢(无论)

D.君子正其衣冠,尊其瞻视(使……端正)

解析:

选B B项,劳:

使……劳作。

5.下面的理解和分析,不符合文意的一项是( )

A.孔子认为尊重五种美德就是要给百姓以恩惠而自己无所耗费;辛勤劳作而不怨恨别人;要追求仁德而不贪图财利;庄重而不傲慢;威严而不凶猛。

B.孔子认为,君子对人,无论贫富,无论贵贱,都应该一视同仁。

C.孔子认为为政者必须排除“四恶”:

虐、暴、贼、有司。

D.孔子认为为政者更重要的是用政令加以监督而不能突然限期。

解析:

选A A项,“辛勤劳作而不怨恨别人”错。

应是“使百姓劳作而不使他们怨恨”。

二、阅读下面的文章,完成6~9题。

(6~8题,每题2分;第9题11分。

共计17分)

节 用(上)

圣人为政一国,一国可倍也;大之为政天下,天下可倍也。

其倍之,非外取地也,因其国家去其无用之费,足以倍之。

圣王为政,其发令、兴事、使民、用财也,无不加用而为者。

是故用财不费,民德不劳,其兴利多矣。

其为衣裘何?

以为冬以圉寒,夏以圉暑。

凡为衣裳之道,冬加温、夏加凊者,鲜且不加者,去之。

其为宫室何?

以为冬以圉风寒,夏以圉暑雨,有盗贼加固者,鲜且不加者,去之。

其为甲盾五兵何?

以为以圉寇乱盗贼,若有寇乱盗贼,有甲盾五兵者胜,无者不胜。

是故圣人作为甲盾五兵。

凡为甲盾五兵加轻以利,坚而难折者,鲜且不加者,去之。

其为舟车何?

以为车以行陵陆,舟以行川谷,以通四方之利。

凡为舟车之道,加轻以利者,鲜且不加者,去之。

凡其为此物也,无不加用而为者,是故用财不费,民德不劳,其兴利多矣。

有去大人之好聚珠玉、鸟兽、犬马,以益衣裳、宫室、甲盾、五兵、舟车之数于数倍乎!

若则不难,故孰为难倍?

唯人为难倍。

然人有可倍也。

昔者圣王为法曰:

“丈夫年二十,毋敢不处家。

女子年十五,毋敢不事人。

”此圣王之法也。

圣王既没,于民次也,其欲蚤处家者,有所二十年处家;其欲晚处家者,有所四十年处家。

以其蚤与其晚相践,后圣王之法十年。

若纯三年而字,子生可以二三年矣。

此不惟使民蚤处家而可以倍与?

且不然已。

今天下为政者其所以寡人之道多其使民劳其籍敛厚民财不足冻饿死者不可胜数也。

且大人惟毋兴师以攻伐邻国,久者终年,速者数月,男女久不相见,此所以寡人之道也。

与居处不安,饮食不时,作疾病死者,有与侵就伏橐,攻城野战死者,不可胜数。

此不令为政者,所以寡人之道数术而起与?

圣人为政特无此,不圣人为政,其所以众人之道亦数术而起与?

故子墨子曰:

“去无用之费,圣王之道,天下之大利也。

”

(选自《墨子》)

6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.大之为政天下,天下可倍也(加倍)

B.若纯三年而字,子生可以二三年矣(生子)

C.以为车以行陵陆(登上)

D.此所以寡人之道也(减少)

解析:

选C C项,陵:

大土山。

7.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.今天下/为政者其所以寡/人之道多/其使民劳/其籍敛厚/民财不足/冻饿死者不可胜数也

B.今天下/为政者其所以寡人之道/多其使民劳/其籍敛厚/民财不足冻饿/死者不可胜数也

C.今天下为政者/其所以寡人之道多/其使民劳/其籍敛厚/民财不足/冻饿死者不可胜数也

D.今天下为政者/其所以寡人之道多/其使民劳其籍/敛厚民财/不足冻饿死者/不可胜数也

解析:

选C 今天下为政者,其所以寡人之道多。

其使民劳,其籍敛厚,民财不足,冻饿死者不可胜数也。

8.下面对本文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.墨子认为,要使国家不穷,关键在于节省开支,应当珍惜人力物力,使“用财不费,民德不劳”。

B.为了增加人口,墨子制定了法令:

男子到了二十岁一定要成家,女子到了十五岁,一定要嫁人。

C.墨子认为征收过重的赋税和攻伐战争是“寡人之道”,要使人口增加,就必须停止暴政。

D.节俭是中华民族的传统美德。

墨子认为除去无用的费用,是圣王之道,天下的大利。

解析:

选B B项,并非是墨子制定法令,而是先王的法令。

9.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)故孰为难倍?

唯人为难倍。

(3分)

译文:

___________________________________________________________________

(2)以其蚤与其晚相践,后圣王之法十年。

(4分)

译文:

____________________________________________________________________

(3)凡其为此物也,无不加用而为者,是故用财不费,民德不劳,其兴利多矣。

(4分)

译文:

_____________________________________________________________________

答案:

(1)什么东西不容易加倍呢?

看来只有人的方面加倍是不容易的。

(2)拿那些早的与那些晚的来比较,要比圣王所规定的迟十年。

(3)凡是他们制造这些东西,无一不是有益于实用才去做的。

所以用财物不浪费,民众不劳乏,他们兴起的利益就多了。

三、阅读下面的文字,完成10~12题。

(10、11题,每题2分;12题8分。

合计12分)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:

“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:

‘不吾知也!

’如或知尔,则何以哉?

”

子路率尔而对曰:

“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

”

夫子哂之。

“求,尔何如?

”

对曰:

“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

如其礼乐,以俟君子。

”

“赤,尔何如?

”

对曰:

“非曰能之,愿学焉。

宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。

”

“点,尔何如?

”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:

“异乎三子者之撰。

”

子曰:

“何伤乎?

亦各言其志也!

”

曰:

“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。

”

夫子喟然叹曰:

“吾与点也!

”

三子者出,曾皙后。

曾皙曰:

“夫三子者之言何如?

”

子曰:

“亦各言其志也已矣!

”

曰:

“夫子何哂由也?

”

曰:

“为国以礼。

其言不让,是故哂之。

”

“唯求则非邦也与?

”

“安见方六七十,如五六十,而非邦也者?

”

“唯赤则非邦也与?

”

“宗庙、会同,非诸侯而何?

赤也为之小,孰能为之大!

”

10.对下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.摄乎大国之间(夹,迫近)

B.因之以饥馑(因为)

C.以俟君子(等待)

D.鼓瑟希(弹奏)

解析:

选B B项,“因”应为“继,紧接着”。

11.下列“以”字的解释错误的一项是( )

A.如其礼乐,以(用来)俟君子

B.毋吾以(停止)也

C.为国以(因为)礼

D.加之以(把)师旅

解析:

选C C项,以:

用。

12.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)居则曰:

“不吾知也!

”如或知尔,则何以哉?

(3分)

译文:

____________________________________________________________________

(2)夫子喟然叹曰:

“吾与点也!

”(2分)

译文:

____________________________________________________________________

(3)由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

(3分)

译文:

____________________________________________________________________

答案:

(1)(你们)平常总是说:

“没人了解我啊!

”如果有人了解你们,你们想做些什么呢?

(2)孔子深深地感叹说:

“我赞同曾点的志向!

”

(3)我去治理这个国家,等到三年,可以使得百姓都有勇气,而且懂得礼义道德。

四、阅读下面的文字,完成13~17题。

(13~16题,每题2分;17题8分。

合计16分)

子圉见孔子于商太宰。

孔子出,子圉入,请问客。

太宰曰:

“吾已见孔子,则视子犹蚤虱之细者也。

吾今见之于君。

”子圉恐孔子贵于君也,因谓太宰曰:

“君已见孔子,亦将视子犹蚤虱也。

”太宰因弗复见也。

……

子胥出走,边候得之。

子胥曰:

“上索我者,以我有美珠也。

今我已亡之矣。

我且曰子取吞之。

”候因释之。

庆封为乱于齐而欲走越。

其族人曰:

“晋近,奚不之晋?

”庆封曰:

“越远,利以避难。

”族人曰:

“变是心也,居晋而可;不变是心也,虽远越,其可以安乎?

”

……

绍绩昩醉寐而亡其裘。

宋君曰:

“醉足以亡裘乎?

”对曰:

“桀以醉亡天下,而《康诰》曰‘毋彝酒’,‘彝酒’者,常酒也;常酒者,天子失天下,匹夫失其身。

”

……

鲁穆公使众公子或宦于晋,或宦于荆。

犁锄曰:

“假人于越而救溺子,越人虽善游,子必不生矣。

失火而取水于海,海水虽多,火必不灭矣,远水不救近火也。

今晋与荆虽强,而齐近,鲁患其不救乎!

”

……

纣为象箸而箕子怖,以为象箸必不盛羹于土簋,则必将犀玉之杯;玉杯象箸必不盛菽藿,则必旄、象、豹胎;旄、象、豹胎必不衣短褐而舍茅茨之下,则必锦衣九重、高台广室也;称此以求,则天下不足矣。

圣人见微以知萌,见端以知末,故见象箸而怖,知天下之不足也。

……

鲁人身善织屦,妻善织缟,而欲徙于越。

或谓之曰:

“子必穷矣。

”鲁人曰:

“何也?

”曰:

“屦为履之也,而越人跣行;缟为冠之也,而越人被发。

以子之所长,游于不用之国,欲使无穷,其可得乎?

”

陈轸贵于魏王。

惠子曰:

“必善事左右。

夫杨,横树之即生,倒树之即生,折而树之又生。

然使十人树之而一人拔之,则毋生杨矣。

至以十人之众,树易生之物,而不胜一人者,何也?

树之难而去之易也。

子虽工自树于王,而欲去子者众,子必危矣。

”

……

杨子过于宋东之逆旅。

有妾二人,其恶者贵,美者贱。

杨子问其故。

逆旅之父答曰:

“美者自美,吾不知其美也;恶者自恶,吾不知其恶也。

”杨子谓弟子曰:

“行贤而去自贤之心,焉往而不美。

”

……

杨朱之弟杨布衣素衣而出;天雨,解素衣,衣缁衣而反。

其狗不知而吠之。

杨布怒,将击之。

杨朱曰:

“子毋击也,子亦犹是!

曩者使女狗白而往,黑而来,子岂能毋怪哉?

”

……

桓公问管仲:

“富有涯乎?

”答曰:

“水之以涯,其无水者也;富之以涯,其富已足者也。

人不能自止于足,而亡其富之涯乎!

”

……

三虱食彘,相与讼。

一虱过之,曰:

“讼者奚说?

”三虱曰:

“争肥饶之地。

”一虱曰:

“若亦不患腊之至而茅之燥耳,若又奚患?

”于是乃相与聚嘬其母而食之。

彘臞,人乃弗杀。

13.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.杨子过于宋东之逆旅(拜访)

B.桓公问管仲:

“富有涯乎?

”(水边)

C.必不衣短褐而舍茅茨之下(穿)

D.树易生之物,而不胜一人者(shènɡ,胜过、超过)

解析:

选A A项,过,经过。

14.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:

选D D项,“而”,都是连词,就。

A项,“之”,动词,到;助词,用在主谓之间,不译。

B项,“其”,疑问代词,表反问;副词,恐怕。

C项,“以”,介词,凭借;介词,由于,因为。

15.以下六句话,分别编为四组,全部直接表明人性恶的一组是( )

①子圉见孔子于商太宰……子圉恐孔子贵于君也……太宰因弗复见也

②今我已亡之矣。

我且曰子取吞之

③越远,利以避难

④鲁穆公使众公子或宦于晋,或宦于荆

⑤纣为象箸而箕子怖

⑥鲁人身善织屦,妻善织缟,而欲徙于越

A.①②⑤ B.②③⑤

C.②③⑥D.②④⑥

答案:

A

16.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.子圉把孔子引荐给宋国的太宰,子圉后来问孔子这人怎么样,太宰给孔子很高的评价,希望把孔子引荐给国君。

子圉怕孔子得到国君的重用而忽视了自己的地位,就劝告太宰别把孔子引荐给国君。

这则故事说明为国家选才是来不得半点私心杂念的。

B.狗认不认识杨布是凭着杨布出门穿过的衣服,这暗示了做任何事情都不能以貌取人,仅靠容貌判断会闹出许多笑话,判断一件事情要抓住事情的核心,不能犯形式主义错误;跟狗生气是不值得的。

C.鲁穆公为了跟晋国、楚国搞好关系,以便在患难的时候能找到盟军,不惜派儿子们去他国掌管兵权。

犁锄一席话击中了要害,这样做是远水解不了近渴,所做的对鲁国潜在的危急于事无补。

D.三只虱子为了在猪身上争夺最佳地盘吵吵嚷嚷,最后这些虱子不再争吵,一起叮咬猪,猪不胜其纷扰,消瘦了下去。

这则寓言表明了人们常常为眼前利益忙乎,不能为长远利益筹划。

解析:

选C C项,不是掌管兵权,而是做官。

17.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)庆封为乱于齐而欲走越。

(2分)

译文:

___________________________________________________________________

(2)今晋与荆虽强,而齐近,鲁患其不救乎!

(3分)

译文:

____________________________________________________________________

(3)行贤而去自贤之心,焉往而不美。

(3分)

译文:

____________________________________________________________________

答案:

(1)庆封在齐国作乱而想逃跑到越国。

(2)现在晋国、楚国虽然强大,但齐国近在眼前,(若不跟齐国搞好关系)鲁国的祸害恐怕救不了了。

(3)品行方面有才有德,却去掉了自以为有才有德的心思,到哪里能不美呢。

第Ⅱ部分 积累·应用·探究(共35分)

五、选择题。

(每题2分,计16分)

18.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.木铎(zé) 执舆(yú)

饿殍(fǔ)园圃(pǔ)

B.怃然(wǔ)比及(bǐ)

犬豕(shǐ)社稷(jì)

C.舞雩(yú)庠序(yánɡ)

栏厩(jiù)哂之(shěn)

D.数罟(ɡǔ)洿池(wū)

譬若(bì)箪食(dān)

解析:

选B A项,“木铎duó、饿殍piǎo”;C项,“庠序xiánɡ”;D项,“譬若pì”。

19.下列各组成语、格言中加点字的解释,完全正确的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:

选C A项,“欲速而不达”的“达”是“到达”;B项,“怨天尤人”的“尤”是“埋怨”;D项,“道不同,不相为谋”的“谋”是“谋划”。

20.下列句子朗读停顿不正确的一项是( )

A.邻国之民/不加少/寡人之民/不加多/何也

B.安/见方/六七十/如五六十/而非邦也者

C.至攘人犬豕鸡豚者/其不义/又甚入人园圃窃桃李

D.爵位不高/则民弗敬/蓄禄不厚/则民不信/政令不断/则民不畏

解析:

选B 应为“安见/方六七十/如五六十/而非邦也者”。

21.下列加点词语古今意思一样的一项是( )

A.今欲以先王之政治当世之民

B.恐吾无其实

C.害人者,人亦从而害之

D.窃其桃李,众闻则非之

解析:

选D A项,“措施治理”;B项,“实在的政绩”;C项,“跟从来”。

22.下列句子中,没有通假字的一句是( )

A.当此,天下之君子皆知而非之,谓之不义

B.苟亏人愈多,其不仁兹甚

C.夫子矢之曰:

“予所否者,天厌之!

天厌之!

”

D.昔者楚灵王好士细要

解析:

选A B项,“兹”通“滋”,是“更加”的意思;C项,“矢”同“誓”,是“发誓”的意思;D项,“要”通“腰”。

23.下列加点的“乎”字,与例句中的“乎”的用法相同的一项是( )

例句:

王之好乐甚,则齐国其庶几乎

A.生乎吾前,其闻道也固先乎吾

B.以吾一日长乎尔,毋吾以也

C.日食饮得无衰乎

D.恢恢乎其于游刃必有余地矣

解析:

选C A项与B项中的“乎”,都为介词,分别是“在”与“比”的意思;C项中的“乎”,与例句中一样,作助词,可翻译为“吧”;D项中的“乎”作形容词的词缀。

24.对下列句子中的加点词的活用现象的归类,正确的一项是( )

①而民说之 ②使王天下 ③民多疾病

④然则今有美尧、舜、汤、武、禹之道于当今之世者

⑤以亏人自利也 ⑥从而誉之 ⑦众闻则非之

A.②③④//⑤⑥⑦//①

B.②③⑥//①④//⑤⑦

C.⑥⑦//①②③//④⑤

D.①③⑤//④⑥//②⑦

解析:

选B B项,分别为名词活用为动词;形容词的意动用法;形容词活用为动词。

25.下列各句中,与例句句式特点相同的一项是( )

例句:

吾长见笑于大方之家

A.曾皙曰:

“夫三子者之言何如?

”

B.有构木、钻燧于夏后氏之世者

C.百姓之不见保,为不用恩焉

D.其不义又甚入人园圃窃桃李

解析:

选C 例句是被动句,这与C项是一样的;而A项为疑问句;B项为状语后置的变式句;D项为省略介词的省略句。

六、补写出下面句子中的空缺部分。

(8分)

26.孟子曰:

______________,________________,君为轻。

(《孟子·尽心下》)

答案:

民为贵 社稷次之

27.________________,________________,不知老之将至。

(《论语·述而》)

答案:

发愤忘食 乐以忘忧

28.道虽迩,________________。

事虽小,______________。

(《荀子》)

答案:

不行不至 不为不成

29.子曰:

________________,________________。

举一隅不以三隅反,则不复也。

(《论语·述而》)

答案:

不愤不启 不悱不发

七、运用与探讨。

(11分)

30.(福建高考)阅读下面的《论语》和《孟子》选段,完成后面的题目。

(6分)

①富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处①也。

(《论语·里仁》)

②非其义也,非其道也,一介②不以与人,一介不以取诸人。

(《孟子·万章上》)

[注] ①不处:

不享有。

②一介:

一点点小东西。

(1)请概括上面两个选段主张的共同之处。

(2分)

答:

__________________________________________________________

(2)上面两个选段主张的不同之处是什么?

请简要分析。

(4分)

答:

_____________________________________________________________________

答案:

(1)取得财富不能违背原则。

(意思对即可)

(2)《论语》选段立足于“道”,其主张侧重于取得的方式方法要正当;《孟子》选段立足于“义”和“道”,其主张侧重于取得和给予都要合乎道义。

(意思对即可)

31.阅读下面古人关于“和”的论述,理解“和”的含义,探讨孔子“和而不同”对于现代社会的意义。

(5分)

①知和曰常,知常曰明。

(《老子》第五十章)

译文:

懂得和就是懂得常规,懂得常规就是明智。

②中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

(《礼记·中庸》)

译文:

中,是天下最根本的东西;和,是天下最通达的道理。

做到了中和,天地的作用就到位了,万物就健康成长了。

③和,顺于道德而理于义。

(《周易》)

译文:

和,是顺应于道德而又符合公理的。

④有子曰:

礼之用,和为贵。

(《论语》)

译文:

有子说:

社会秩序的作用,贵在使社会和谐。

⑤君子和而不流。

(《礼记·中庸》)

译文:

君子对别人宽和却不盲从。

⑥万物各得其和以生。

(《荀子》)

译文:

世上万物都因有了和谐才得以生存。

答:

______________________________________________________________________

答案:

传统文化所说的“和”就是多样的统一、复杂的平衡,也就是和谐的境界。

要达到这种境界,就必须时时找到动态的平衡点,把握准确的度,也就是中庸。

和而不同,包含对立统一的辩证法,和谐不是一团和气的,是指事物多样性的有机统一,是指差别与竞争的统一。

如以“和而不同”的思想理解“和谐”,建设和谐社会;以“和而不同”的理念鼓励个人创新;以“和而不同”的社会理念迎接中华民族的复兴;以“和而不同”的社会理念成为国际社会的一员等。

第Ⅲ部分 作文(60分)

八、根据要求作文。

32.阅读下面的文字,按要求作文。

孔子在《论语·卫灵公》中云:

“躬自厚而薄责于人,则远怨矣。

”意思是说“多责备自己而少责备别人,那就可以避免别人的怨恨了”。

可是现实生活中有些人,眼睛长在自己身上,最经常的用途却是用来丈量别人,一沾着自己的缺点就看不到了,看别人的优缺点一览无遗,而且缺点还会被放大。

你是如何看待这一观点的?

请根据材料内容自选角度,自拟题目,写一篇不少于800字的议论文。

答案:

略