高中物理 第四章 力与运动章末知识整合 粤教版必修1.docx

《高中物理 第四章 力与运动章末知识整合 粤教版必修1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中物理 第四章 力与运动章末知识整合 粤教版必修1.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

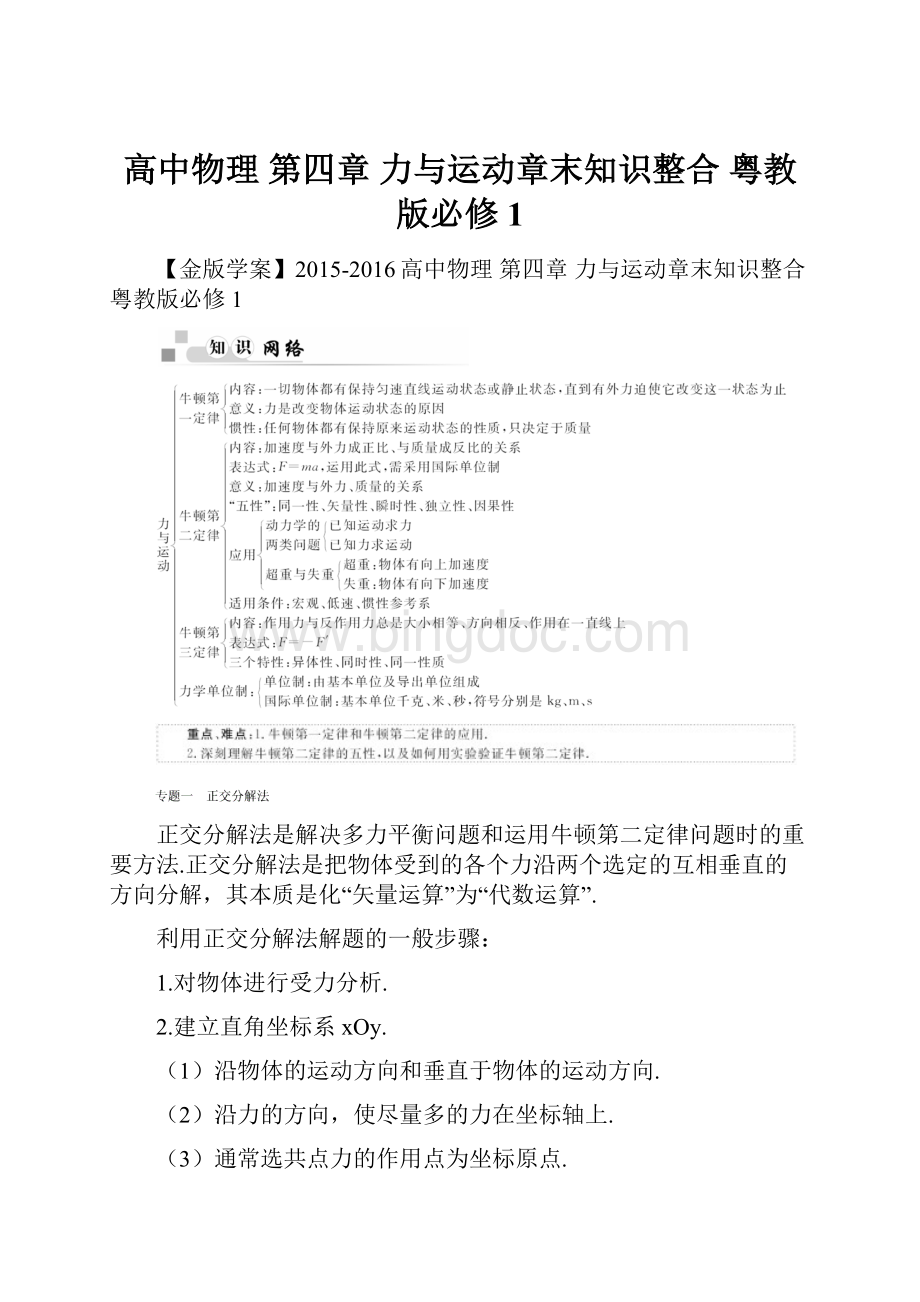

高中物理第四章力与运动章末知识整合粤教版必修1

【金版学案】2015-2016高中物理第四章力与运动章末知识整合粤教版必修1

正交分解法是解决多力平衡问题和运用牛顿第二定律问题时的重要方法.正交分解法是把物体受到的各个力沿两个选定的互相垂直的方向分解,其本质是化“矢量运算”为“代数运算”.

利用正交分解法解题的一般步骤:

1.对物体进行受力分析.

2.建立直角坐标系xOy.

(1)沿物体的运动方向和垂直于物体的运动方向.

(2)沿力的方向,使尽量多的力在坐标轴上.

(3)通常选共点力的作用点为坐标原点.

3.分别将不在坐标轴上的力分解到坐标轴上.

4.用代数运算法分别求出所有在x轴方向和y轴方向上的合力∑Fx和∑Fy.

5.最后根据平行四边形定则求得合力的大小和方向.

如图所示,质量为4.0kg的物体在与水平方向成37°角、大小为20N的拉力F作用下,沿水平面由静止开始运动,物体与地面间动摩擦因数为0.20;取g=10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6;求:

(1)物体的加速度大小;

(2)经过2s撤去F,再经3s时物体的速度为多大?

(3)物体在5s内的位移是多少?

解析:

:

(1)物体受力如图所示,据牛顿第二定律有:

Fx-Fμ=ma;FN+Fy-mg=0,

又:

Fμ=μFN;Fx=Fcos37°;Fy=Fsin37°,

故:

a=

=2.6m/s2.

(2)v2=at2=2.6×2m/s=5.2m/s,

撤去F后,据牛顿第二定律有:

-μmg=ma′

故:

a′=-μg=-0.20×10m/s2=-2.0m/s2,

由于:

t止=

=2.6s<3s=(5-2)s,

则撤去F后,再经3s,即5s末时速度为:

v5=0.

(3)前2s内物体位移:

s1=

t2=

×2m=5.2m,

后3s内物体的位移:

s2=

t止=

×2.6m=6.76m,

或:

s2=-

=-

m=6.76m,

物体5s内位移:

s=s1+s2=(5.2+6.76)m=11.96m.

答案:

见解析

名师点睛:

运用正交分解法解题时,选取适合的正方向是关键,通常选取运动方向为其中一个正方向,建立直角坐标系,把力进行正交分解;在有些问题中,也可将加速度进行正交分解.

►变式训练

1.如图,将质量m=0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上.环的直径略大于杆的截面直径.环与杆间动摩擦因数μ=0.8.对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角θ=53°的拉力F,使圆环以a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F的大小.(取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g=10m/s2).

解析:

令Fsin53°=mg,F=125N,

当F<1.25N时,杆对环的弹力向上,

由牛顿第二定律得

Fcosθ-μFN=ma,FN+Fsinθ=mg,

解得:

F=1N,

当F>1.25N时,杆对环的弹力向下,

由牛顿第二定律得:

Fcosθ-μFN=ma,

Fsinθ=mg+FN,

解得F=9N.

答案:

见解析

2.如图所示,电梯与水平面夹角为37°,60kg的人随电梯以a=1m/s2的加速度运动,则人受到平面的支持力及摩擦力各为多少?

(g=10m/s2)

解析:

对加速度沿竖直、水平方向分解,

ax=acos37°=0.8m/s2

ay=asin37°=0.6m/s2

水平方向:

f=max=60×0.8N=48N,

竖直方向:

N-mg=may,

则N=mg+may=(600+36)N=636N.

答案:

636N 48N

1.整体法与隔离法:

(1)系统内物体间相对静止或具有相同的加速度时,把系统作为一个整体考虑,应用牛顿第二定律列方程求解,即为整体法.

(2)将系统内某个物体(或某部分)从系统中隔离出来作为研究对象加以分析,利用牛顿第二定律列方程求解,即为隔离法.

2.整体法和隔离法的选择:

(1)若系统内各物体相对静止或具有相同的加速度时,优先考虑整体法.

(2)若系统内各物体的加速度不相同,一般选用隔离法.

3.注意事项:

(1)用整体法时,只需考虑整体所受的各个外力,不需考虑系统内各物体间的“内力”.

(2)用隔离法时,必须分析隔离体所受到的各个力.

(3)区分清楚内力和外力.

(2014·重庆高一)如图所示,两个质量相同的物体A和B靠在一起放在光滑的水平面上,在物体A上施一水平向右的恒力F后,A和B一起向右做匀加速运动,求:

(1)B物体的加速度.

(2)物体B施于物体A的作用力大小.

解析:

(1)A和B以相同的加速度一起向右运动,可以看成整体,设它们运动的加速度为a,根据牛顿第二定律得:

F=2ma,所以a=

.

(2)求A、B之间的作用力,要把A与B隔离,以B为研究对象,B在水平方向只受到A对它的向右的力FN,根据牛顿第二定律得:

FN=ma=

.

B施于A的作用力与B受到A的力是作用力和反作用力的关系,根据牛顿第三定律得物体B施于物体A的作用力大小为

.

答案:

见解析

名师点睛:

①用整体法时,只需考虑整体所受的各个外力,不考虑系统内各物体间的“内力”.②用隔离法时,必须分析隔离物体所受到的各个力.

►变式训练

3.(2014·银川一中高一)(多选)如图所示,水平地面上有两个完全相同的木块A、B,在水平推力F作用下运动,用FAB代表A、B间的相互作用力,下列说法正确的是(BD)

A.若地面是完全光滑的,则FAB=F

B.若地面是完全光滑的,则FAB=

F

C.若地面的动摩擦因数为μ,则FAB=F

D.若地面的动摩擦因数为μ,则FAB=

F

解析:

若地面是光滑的,把AB看作整体,F=2ma,对B物体,FAB=ma=

;若地面有摩擦,设每个物体受的摩擦力是f,把AB看作整体,F-2f=2ma,对B物体,FAB-f=ma=

;选BD.

(2014·北京西城区高一)如图所示,质量为M=1kg的长木板静止在光滑水平面上,现有一质量m=0.5kg的小滑块(可视为质点)以v0=3m/s的初速度从左端沿木板上表面冲上木板,带动木板一起向前滑动.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2.求:

(1)滑块在木板上滑动过程中,长木板受到的摩擦力大小f和方向;

(2)滑块在木板上滑动过程中,滑块相对于地面的加速度大小a;

(3)木板的加速度.

解析:

(1)滑块相对木板向右运动,受到向左的滑动摩擦力作用,f=μmg.

由牛顿第三定律,长木板受到的摩擦力大小为f′=μmg方向向右.

(2)对滑块应用牛顿第二定律得f=ma,所以a=μg.

(3)木板受到滑块的摩擦力方向向右,对木板应用牛顿第二定律得:

μmg=Ma′,所以a′=

.

答案:

见解析

名师点睛:

由于牛顿第二定律具有“同体性”关系,所以,应用整体法或隔离法时,要明确研究的对象,用牛顿第二定律列出的方程,加速度、合外力及质量是指同一物体的相关物理量.

►变式训练

4.如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为(B)

A.(M+m)gB.(M+m)g-ma

C.(M+m)g+maD.(M-m)g

解析:

对m进行受力分析,受到重力mg和沿杆向上的摩擦力,则mg-f=ma,对杆进行受力分析,杆受到Mg和人对杆向下的摩擦力f′和人对杆的支持力N,则N=f′+Mg,联立以上两个式子,得N=(M+m)g-ma,所以B正确.

1.临界值问题:

在运用牛顿运动定律解决动力学问题时,常常要讨论相互作用的物体间是否会发生相对滑动,相互接触的物体间是否会发生分离等,这类问题就是临界问题.

2.解决临界问题的关键:

解决这类问题的关键是分析临界状态,两物体间刚好相对滑动时,接触面间必须出现最大静摩擦力;两个物体要分离时,相互之间的作用力的弹力必定为零.

3.解决临界问题的一般方法:

(1)极限法:

题设中若出现“最大”、“最小”、“刚好”等这类词语时,一般就隐含临界问题,解决这类问题时常常是把物理量(或物理过程)引向极端,进而使临界条件或临界点暴露出来,达到快速解决问题的目的.

(2)数学推理法:

根据分析物理过程列出相应的力学方程(数学表达),然后由数学表达式讨论得出临界条件.

质量为m的小物块,用轻弹簧固定在斜面体上,斜面的倾角为θ,轻弹簧的劲度系数为k,如图所示.整个装置放在电梯内.

(1)若斜面光滑,电梯静止时弹簧的伸长量为x.如果电梯竖直向上做匀加速直线运

动,弹簧的伸长量为2x.求电梯竖直向上加速运动时的加速度.

(2)若斜面不光滑,斜面与物块之间的动摩擦因数为μ,弹簧的伸长量也为2x,求此时电梯上升加速度的最大值.(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等)

解析:

(1)小物块的受力情况如图所示.

由胡克定律得:

T1=kx①

重力沿斜面的下滑力:

F1=mgsinθ②

沿斜面方向有:

kx=mgsinθ③

解得:

x=

④

若电梯竖直向上做匀加速直线运动,小物块受力情况如图所示,受重力mg,斜面的支持力N2以及弹簧的弹力T2.其中F2为N2与T2的合力.

T2=2kx⑤

T2=F2sinθ⑥

由牛顿第二定律得:

F2-mg=ma1⑦

联立④⑤⑥⑦解得:

a1=g.

(2)若斜面不光滑,小物块的受力分析如图所示,受重力mg,斜面的支持力N3和摩擦力f,弹簧的弹力大小仍为T2.

水平方向上:

N3sinθ=(f+T2)cosθ⑧

竖直方向上:

N3cosθ+(f+T2)sinθ-mg=ma2⑨

加速度最大时,摩擦力为最大静摩擦力,即F=μN3⑩

联立④⑤⑧⑨⑩解得:

a2=

.

答案:

见解析

►变式训练

5.如图所示,在前进的车厢的竖直后壁上放一个物体,物体与壁间的摩擦因数μ=0.8,要使物体不下滑,车厢至少应以多大的加速度前进?

(g取10m/s2)

解析:

设物体的质量为m,在竖直方向上有mg=F,

F为临界情况下的摩擦力,F=μFN,FN为物体所受水平弹力,

又由牛顿第二定律得FN=ma,

由以上各式得:

加速度a=

=

=

m/s2=12.5m/s2.

答案:

12.5m/s2

6.如图所示,平行于斜面的细绳把小球系在倾角为θ的斜面上,为使球在光滑斜面上不发生相对运动,斜面体水平向右运动的加速度不得大于多少?

水平向左的加速度不得大于多少?

解析:

(1)设斜面处于向右运动的临界状态时的加速度为a1,此时,斜面支持力FN=0,小球受力如图甲所示.根据牛顿第二定律得:

水平方向:

Fx=FTcosθ=ma1

竖直方向:

Fy=FTsinθ-mg=0

由上述两式解得:

a1=gcotθ

因此,要使小球与斜面不发生相对运动,向右的加速度不得大于a=gcotθ.

(2)设斜面处于向左运动的临界状态的加速度为a2,此时,细绳的拉力FT=0.小球受力如图乙所示.根据牛顿第二定律得:

沿斜面方向:

Fx=FNsinθ=ma2

垂直斜面方向:

Fy=FNcosθ-mg=0

由上述两式解得:

a2=gtanθ

因此,要使小球与斜面不发生相对运动,向左的加速度不得大于a=gtanθ.

答案:

见解析

利用学过的st、vt、Ft等图象来求解物理问题.

一质量为m=40kg的小孩子站在电梯内的体重计上.电梯从t=0时刻由静止开始上升,在0~6s内体重计示数F的变化如图所示.试问:

在这段时间内电梯上升的高度是多少?

(取重力加速度g=10m/s2)

解析:

在0~2s内,电梯做匀加速运动,加速度为a1=

=1m/s2,

上升高度为h1=

=2m.

2s末速度为v=a1t1=2m/s.

在中间3s内,电梯加速度为0,做匀速运动,

上升高度h2=vt2=6m.

最后1s内做匀减速运动,加速度a2=

=-2m/s2,在第6s末恰好停止.

上升高度为h3=

=1m.

故在这段时间内上升高度为h=h1+h2+h3=(2+6+1)m=9m.

答案:

见解析

名师点睛:

①对各种不同的图象,我们要弄清图象中“点”、“线”、“斜率”、“截距”、“面积”等的物理意义.②由于力是改变运动状态的原因,所以vt图象与Ft图象可以互相转化.

►变式训练

7.在水平地面上有一质量为2kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动,10s后拉力大小减为

,该物体的运动速度随时间t的变化规律如图所示,求:

(1)物体受到的拉力F的大小.

(2)物体与地面之间的动摩擦因数.(g取10m/s2)

解析:

由牛顿第二定律得:

F-μmg=ma1①

μmg-

=ma2②

由图象可知:

a1=0.8m/s2③

a2=2m/s2④

由①②③④得:

F=8.4N

代入①得:

μ=0.34.

答案:

见解析