三字经 第16课.docx

《三字经 第16课.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三字经 第16课.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

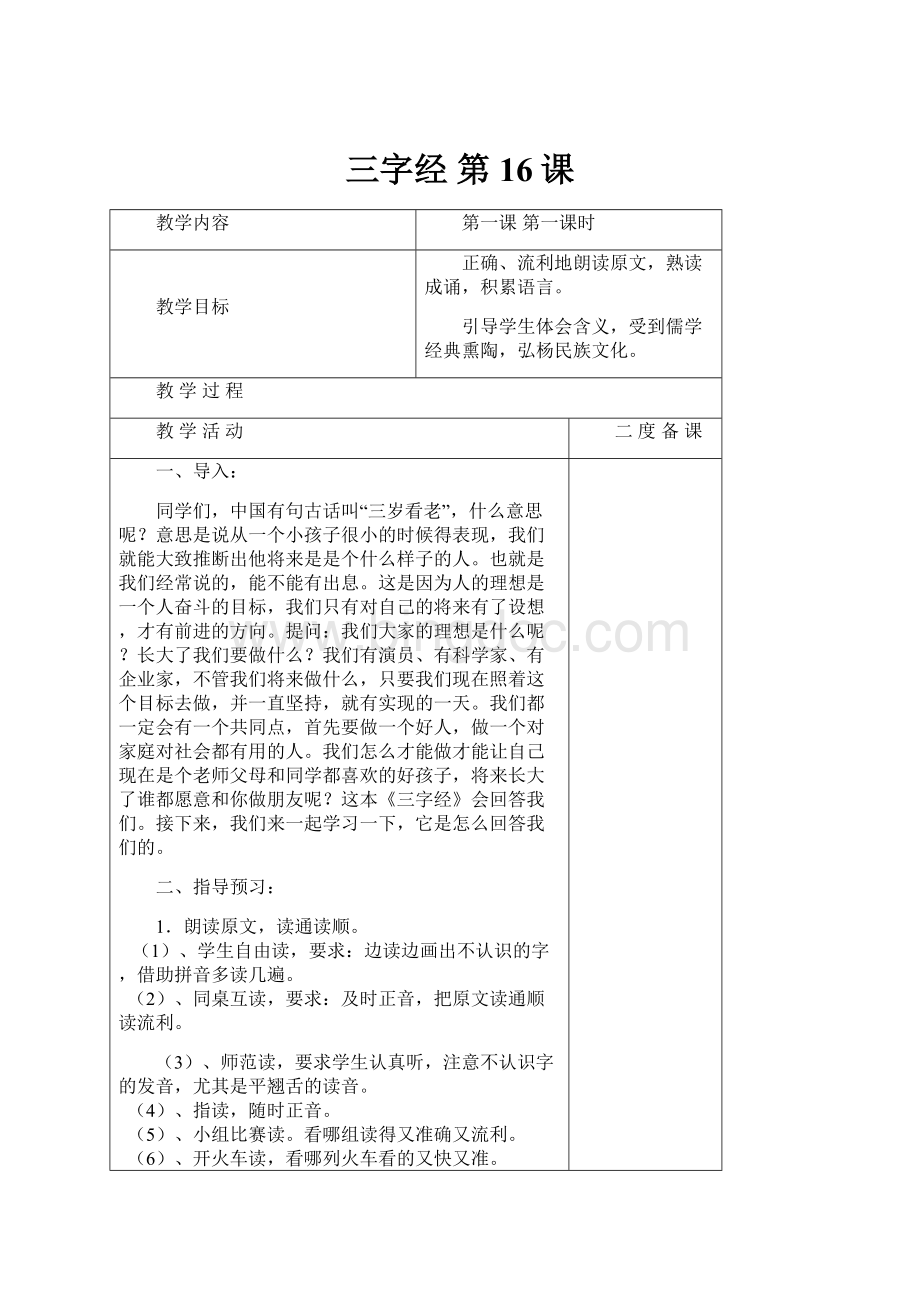

三字经第16课

教学内容

第一课第一课时

教学目标

正确、流利地朗读原文,熟读成诵,积累语言。

引导学生体会含义,受到儒学经典熏陶,弘杨民族文化。

教学过程

教学活动

二度备课

一、导入:

同学们,中国有句古话叫“三岁看老”,什么意思呢?

意思是说从一个小孩子很小的时候得表现,我们就能大致推断出他将来是是个什么样子的人。

也就是我们经常说的,能不能有出息。

这是因为人的理想是一个人奋斗的目标,我们只有对自己的将来有了设想,才有前进的方向。

提问:

我们大家的理想是什么呢?

长大了我们要做什么?

我们有演员、有科学家、有企业家,不管我们将来做什么,只要我们现在照着这个目标去做,并一直坚持,就有实现的一天。

我们都一定会有一个共同点,首先要做一个好人,做一个对家庭对社会都有用的人。

我们怎么才能做才能让自己现在是个老师父母和同学都喜欢的好孩子,将来长大了谁都愿意和你做朋友呢?

这本《三字经》会回答我们。

接下来,我们来一起学习一下,它是怎么回答我们的。

二、指导预习:

1.朗读原文,读通读顺。

(1)、学生自由读,要求:

边读边画出不认识的字,借助拼音多读几遍。

(2)、同桌互读,要求:

及时正音,把原文读通顺读流利。

(3)、师范读,要求学生认真听,注意不认识字的发音,尤其是平翘舌的读音。

(4)、指读,随时正音。

(5)、小组比赛读。

看哪组读得又准确又流利。

(6)、开火车读,看哪列火车看的又快又准。

2、诵读原文,读出节奏韵律。

(1)、读古文不仅要读通读顺,还要读出节奏和韵律。

你们想听一听吗?

(放《三字经》的朗读录音。

)

(2)、试着自己读一读。

(3)、指读一生评一师评。

(评价中引导学生进一步读出节奏韵律。

)

(4)、拍手打节奏,齐声背诵。

3、质疑释义。

(1)、同学们,那这章《三字经》说的是什么意思呢?

在读的过程中,你读懂了什么?

还有什么不懂的地方?

(2)、在汇报中质疑中,体会原文的含义。

三、讲解句子,阐释概念:

人之初,性本善:

“初”在这里就是“刚出生的时候”,“性”就是“品性、品格、德行”这句意思是:

世界上的每一个人在刚出生的时候都是好的,善良的。

《三字经》人性本善的说法,来自于孟子的思想。

人性的三种理论

孟子“性本善”[故事一、邻居与小孩;故事二、5.12汶川地震时每个人的感受、做法]

荀子“性本恶”[故事一、婴儿出生到不懂事之前的一系列表现]

孔子“性无善无恶”[刚出生时,每个人都像洁白的麻,没有任何思想和天性,随着后天的影响,逐渐才有了善恶,就像把麻放进不同颜色的染缸,会染出不同颜色的布。

故事一、曹操儿子们的故事]

通过最后一个故事,引出,同样的父母,一样的家庭环境,即使是亲兄弟,在天性上也有着极大的差距,如果是天性是先天决定,无法改变,人人一样,那为什么会有这些不同呢?

我们的祖先难当没有发现这个现象吗?

接下我们,我们看看三字经是如何解释这个现象的

性相近,习相远。

“近”接近,类似;“习”习染,长期在某种环境下养成的习惯;

这句的意思是:

本性本来差别不大,但是因为后天受到环境的影响,人和人之间的差距就变得越来越大了。

四、联系实际拓展。

(1)结合故事《周处除三害》引导学生思考。

读一读这篇故事,结合学过的《三字经》你懂得了什么?

(2)联系实际,请同学们说说学习了今天的内容,有什么感受。

板

书

设

计

三字经

人之初,性本善。

性相近,习相远

教

学

反

思

教学内容

第一课第二课时

教学目标

引导学生体会含义,受到儒学经典熏陶,弘杨民族文化。

体会原文的含义,了解性情与环境的关系和教育的重要性。

教学过程

教学活动

二度备课

一、复习导入:

同学们,上节课我们学了有关“三字经”的哪些内容?

指名答。

齐背。

二、新知探讨:

1、师讲故事:

[近朱者赤、近墨者黑]

对于任何一个孩子来说,没有好的生活环境,再善良的天性都会受到污染。

那么,怎么才能保证我们想好的方向发展呢?

我们看看《三字经》怎么说?

苟不教,性乃迁。

“苟”假如,如果;“教”学习,受教育,管教;“乃”就会;“迁”变化

这句的意思是:

假如不学习,不接受教育,良好的品性就会发生变化

2、出示:

[故事一、上学的孩子和做乞丐的孩子]

[故事二、偷黄瓜的贼]

教之道,贵以专。

“教”教育,学习;“贵”重要的,好的方面;“专”专一

这句的意思是:

做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事

[故事一、弈秋学棋]

这句的意思是:

做任何事都是要以专心为主,这样才能做好每一件事

[故事二、唐伯虎学画]

学任何一样东西都必须专心致志,持之以恒,才会有所成就。

我们学习也是一样。

要想学习好,除了专心之外,还需要有好的学习环境。

为什么我们不再家里学些,学校为什么不和菜市场放在一起?

这都是为了有更利于学习的环境。

有了好环境,我们才有成长的土壤。

3、学习课本第2页《直不疑》的故事。

4、小结,可见,好的教育方法,教育环境,对我们的成长是多么的有利啊!

(三)拓展升华

1、在生活中,你的爸爸妈妈是如何教育你的?

你喜欢他们的做法吗?

说说理由。

(启示思维,当你长时间看电视时,当你早上不爱起床时,当你和小朋友生气时,当你……你的爸爸妈妈是如何做的?

)

2、假如,你的爸爸妈妈此时就在你的眼前,你想对他说什么?

(把老师当作家长,师加以引导与鼓励,)

相信,在我们的共同努力之下,在座的每一位同学,将来都会成为祖国的栋梁之才!

板

书

设

计

三字经

苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

教

学

反

思

教学内容

“昔孟母——名俱扬”

教学目标

通过学习《三字经》,初步感受中华民族的优秀文化传统。

教学过程

教学过程

二度备课

一、故事孟母三迁,引出课题

小朋友们,今天老师给大家带来了一个故事,孟母三迁。

孟母是指孟子的母亲。

孟子是一个非常了不起的人,他是战国时期伟大的思想家,但是他小时候也曾不爱学习,只知道贪玩。

孟子小的时候,住在墓地旁边。

孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。

孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:

「不行!

我不能让我的孩子住在这里了!

」孟子的妈妈就带着孟子搬到市集旁边去住。

到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的样子。

一会儿鞠躬欢迎客人、一会儿招待客人、一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!

孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:

「这个地方也不适合我的孩子居住!

」于是,他们又搬家了。

这一次,他们搬到了学校附近。

孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。

这个时候,孟子的妈妈很满意地点着头说:

“这才是我儿子应该住的地方呀!

”于是就在此住下了!

听了这个故事,你有什么想法?

二、初读指导

1、学生自由朗读课文,划出生字,读准字音

2、正音朗读

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔孟母择邻处

zǐbùxuéduànjīzhù

子不学断机杼

dòuyānshānyǒuyìfāng

窦燕山有义方

jiàowǔzǐmíngjùyáng

教五子名俱扬

3、分组朗读

4、师小结:

孟母三迁的故事告诉我们环境对于一个孩子成长的重要性。

板

书

设

计

三字经

昔孟昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。

窦窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

教

学

反

思

教学内容

“昔孟母——名俱扬”

教学目标

能流利地朗读、理解和背诵这4句三字经

教学过程

教学过程

二度备课

一、复习课文

1、上节课我们学习了《三字经》“昔孟母——名俱扬”我们请一些同学来读一读

昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。

窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。

养不教,父之过;教不严,师之惰。

2、过渡:

这节课我们来试着解释课文

二、注解课文

昔:

过去。

孟母:

孟子的母亲。

择:

选择。

邻:

邻居。

处:

住处。

子:

儿子,此处指孟子。

机杼:

织布机上用于穿引纬线的梭子。

窦燕山:

指五代末年的窦禹均。

因他祖居蓟州,邻近燕山,故称。

义方:

指做人应该遵守的规矩法度。

后指家教。

俱:

都。

扬:

传扬。

过:

过错。

严:

严格。

三、背诵课文

1、老师相信有一些用心的同学已经背下来了。

谁来展示一下你的成果?

2、只要你积极背诵也一定能背下来。

板

书

设

计

三字经

义方:

指做人应该遵守的规矩法度。

后指家教。

俱:

都。

过:

过错。

严:

严格。

惰:

失职

扬:

传扬。

教

学

反

思

教学内容

养不教,父之过;教不严,师之惰。

教学目标

理解这句的意思,认识到教育的重要性。

教学过程

二度备课

一、复习

回顾《三字经》1---4句内容。

二、讲授新知,内容如下:

1、养不教,父之过;教不严,师之惰。

2、组织学生朗读、讨论。

3、回顾《三字经》前四句内容提问方式。

(1)上节课大家印象最深的人是谁?

(2)上节课大家学习到了什么?

4、讲解“养不教,父之过;教不严,师之惰。

”

提问,我们人生的第一个老师一般是谁?

父亲应该对教育孩子负什么责任?

在孩子的成长之中,父亲起了一个什么样的作用呢?

讲述“要好好教育孩子”的故事

三、总结

教育当然是父母的职责,但是人终究要走进社会,要离开父母,进入学校去接受更完备的教育。

不严格地进行教育,是老师的过错

板

书

设

计

三字经

养不教,父之过;教不严,师之惰。

教

学

反

思

教学内容

子不学,非所宜。

幼不学,老何为?

教学目标

理解这句的意思,认识到学习的重要性。

教学过程

二度备课

一、复习

上节课内容的意思

二、讲解新知,内容如下:

1、子不学,非所宜。

幼不学,老何为?

2、组织学生朗读、讨论。

3、讲解“子不学,非所宜。

幼不学,老何为?

”

(1)同学们不好好学习,这样做应该吗?

(2)小时候没有好好学,长大了你能做什么呢?

(3)小组讨论,并交流。

三、总结

孩子们不好好读书学习,是很不应该的。

如果说小时候不好好读书学习,那么长大了还能有什么作为呢?

板

书

设

计

三字经

子不学,非所宜。

幼不学,老何为?

教

学

反

思

教学内容

第四课第一课时

教学目标

能流利地朗读和背诵这4句三字经。

知道只有经过刻苦磨练才能成为一个有用的人。

教学过程

二度备课

一、讲故事《岳飞的父爱》,导入课题。

岳飞一向严格要求自己的五个儿子,教育他们衷心爱国。

他的长子岳云十二岁就被编入部将张宪的队伍中,当一名小军士。

他和大人一样奋勇杀敌。

1134年,十六岁地岳云参加了攻打随州的战斗。

他挥舞十八斤重的大锤,率先登城。

1140年,金兵统帅兀术围困岳家军,岳飞命令岳云带骑兵冲入敌阵,并说:

“不胜,先斩你!

”岳云以少击众,拼命杀敌,杀得金兵尸横遍野。

后来又亲手斩了兀术的女婿,再立大功。

入侵的金兵只要看见有岳家军杀来,个个吓得心惊胆战,望风而逃。

岳飞历来赏罚分明,但对岳云则是有功不赏有过必罚。

这当中也饱含着深厚的父爱之情。

听了这个故事,你有什么想法?

二、组织学生朗读与讨论

1、教师出示课文,学生自由朗读课文,要求读准字音。

zhuó

玉不琢 ,不成器 ;人不学, 不知义。

zǐ

为人子 ,方少时 ;亲师友 ,习礼仪。

2、让一个平时读音准的同学朗读。

3、同桌互读,并进行正音。

4、同学们进行背诵课文。

5、讨论:

《岳飞的父爱》与课文哪个句子相关?

玉不琢 ,不成器 ;人不学, 不知义。

三、教师总结

只有经过刻苦磨练才能成为一个有用的人。

板

书

设

计

zhuó

玉不琢 ,不成器 ;人不学, 不知义。

zǐ

为人子 ,方少时 ;亲师友 ,习礼仪。

教

学

反

思

教学内容

第四课第二课时

教学目标

让学生懂得学习待人、处事、应对、进退礼仪重要性。

教学过程

二度备课

一、回忆课文。

1、上节课我们学习了《三字经》“玉不琢——习礼仪”我们请一些同学来背一背。

2、课文想告诉我们什么呢?

这节课我们细细斟酌一下。

二、组织学生理解课文

1、出示:

玉不琢 ,不成器 ;人不学, 不知义。

①琢:

雕刻,打磨。

②义:

道义,道理。

2、自己试着说说意思。

3、教师小结:

玉不打琢雕刻,不会成为精美的器物;人不刻苦学习,就不懂得道理,不能成才。

4、出示:

为人子 ,方少时 ;亲师友 ,习礼仪。

①方:

正当,正值。

②亲:

亲近。

5、小组讨论它的意思。

6、教师小结:

做儿女的,从小时候就要亲近老师,结交益友,学习学习待人、处事、应对、进退的礼仪。

7、同学们互相说说整篇课文的意思。

8、生活中有什么事与课文相关,小组讨论。

三、教师总结

如果一个人不学礼,就无法立足于社会,因为不懂礼的话,就会容易说错话,如果懂得礼节,大家便乐意和你为友,并且尊敬你。

我们现在求学,常常与老师亲近,要学老师良好的言行,功课上有疑问要请教老师,不要和老师疏远。

对于和你志同道合的同学,要与他们和乐相初。

板

书

设

计

如

教

学

反

思

教学时间

教学内容

第()单元第(5)课第

(1)课时

课题

香九龄,能温席,孝于亲,所当执。

课型

新授

教学方法

教学用具

多媒体

教学目标

知识与技能

1.引领学生诵读“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”,理解基本意思。

2.通过诵读,陶冶学生情操,同时让学生受到传统道德教育。

过程与方法

通过讲故事、看视频理解三字经的基本意思。

情感态度价值观

懂得孝顺父母、尊敬长辈、关心他人,感受中华文化的魅力,欣赏中华文化的语言美。

教学重点

1.引导学生主动理解“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”中相应语句的意思,明确经典中一些生僻字的读音与字义。

2.进行孝敬父母、尊敬长辈的良好行为习惯的养成教育,陶冶学生的情操,进行中华传统美德的养成教育。

教学难点

理解“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”中相应语句的意思。

教学过程

教学活动

二度备课

一、导课

今天我们学习三字经“香九龄,能温席,孝于亲,所当执。

”

二、讲黄香孝父的故事。

三、“说一说”

(1)你要向黄香学习什么?

(2)你要为你的父母做些什么?

(3)谁来谈谈自己的感受?

(学生交流)

(4)齐读“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”这两句。

(5)背诵“香九龄,能温席,孝于亲,所当执”。

四、自由创编

(1)通过学习,大家已经认识到“孝”这种美德的重要性,相信大家平时也有许多孝敬长辈的好做法。

让我们也来创编几句好不好?

编好了,在四人小组内好好交流交流,把你的大作读给伙伴听。

(2)你觉得谁创作得最好,推荐他代表你们小组展示给全班同学看。

我们来评评看谁编得最好,谁是我们班的“大学士”。

(小组交流后推荐一名代表,全班展示)

(3)还有许多同学也想展示自己的作品,现在就可以去找你的小伙伴互相交流交流。

(全班交流)

五、教师总结。

每个人从小就应该知道孝敬父母,这是做人的准则。

要知道父母的甘苦,才能孝顺父母,并激励自己刻苦学习。

板书设计

香九龄,能温席,

孝于亲,所当执。

教学反思

教学时间

教学内容

第()单元第(5)课第

(2)课时

课题

融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

课型

新授

教学方法

教学用具

多媒体

教学目标

知识与技能

1、通过欣赏故事理解故事内容,教育学生懂得礼让,知道尊老爱幼。

2、培养学生良好的倾听习惯。

过程与方法

通过讲故事、看视频理解三字经的基本意思。

情感态度价值观

懂得礼让,知道尊老爱幼。

教学重点

理解“融四岁,能让梨,弟于长,宜先知”的意思。

教学难点

理解并背诵“融四岁,能让梨,弟于长,宜先知”。

教学过程

教学活动

二度备课

一、出示孔融让梨画面,引出内容

师:

这是个古代的小朋友,他的名字叫孔融,孔融给小朋友还带来梨子呢!

你想吃哪一只梨?

二、听故事“孔融让梨”

提问:

1)孔融拿了一个什么样的梨?

2)孔融第一个拿梨,他为什么没有拿一个最大的梨吃呢?

3)你们喜欢孔融么?

为什么?

4)再遇到同样的事情你们应该怎么做?

三、看动画一遍

提问:

孔融为什么不拿大的,拿个小的呢?

(让生学说孔融的回答)

爸爸是怎么夸奖他的?

小结:

孔融才四岁,就知道把好的留给别人,所以大家都夸他是个好孩子。

你们是好孩子吗?

现在请你来挑梨,你挑哪个呢?

为什么?

4、学习三字经:

融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

1、指名读。

2、齐读。

3、背诵。

五、迁移经验

提问:

在学校、家里你们还遇到哪些事要互相谦让的呢?

生自由讨论回答)

五、小结。

今后,我们要懂得礼让,知道尊老爱幼。

板书设计

融四岁,能让梨,

弟于长,宜先知

教学反思

教学时间

教学内容

第()单元第(6)课第

(1)课时

课题

首孝弟,次见闻。

知某数,识某文。

课型

新授

教学方法

教学用具

多媒体

教学目标

知识与技能

1、懂得孝敬父母和尊敬兄长的道理。

2、学习并掌握基本的数学知识,还要学会识文断字。

3、具备一定的阅读和写作能力。

过程与方法

通过讲故事、看视频理解三字经的基本意思。

情感态度价值观

懂得孝敬父母和尊敬兄长的道理。

教学重点

理解“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文”的意思。

教学难点

理解并背诵“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文”。

教学过程

教学活动

二度备课

一、导入新课

上节课,我们学习了《黄香孝父》和《孔融让梨》的故事,懂得了孝顺父母、尊敬长辈、关心他人,你们能背下这几句三字经吗?

(香九龄,能温席,孝于亲,所当执。

融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

)

今天,我们学习三字经“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文”。

板书。

二、新授

1、注释

首:

首先、最先。

孝:

孝顺父母、友爱兄长。

见:

眼睛见到。

闻:

耳朵听到。

数:

数学、算术。

文:

文字、文理。

2、解释

一个人首先要学的是孝敬父母、尊敬兄长和兄弟友爱的道理,其次应该多读多看,增长见闻。

知道算术知识,认识文字,通晓文理。

3、读一读

指名读、齐读。

4、说一说

从这几句三字经中,你受到什么启示?

〖启示〗孝敬父母,友爱兄弟是做人的基础;能文会算是做人的本钱。

要做一个德才兼备的人,就必须这从两点做起。

三、拓展赏析

1、联系实际分析如何理解“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文”?

一个人最重要的是具备良好的道德修养,要学会孝敬父母,尊敬兄长。

做到了这一点之后,再追求学问见识的积累增长。

“首孝弟,次见闻”这句话讲的就是这个道理。

孔子曾经教诲他的弟子说:

“孝弟也者,其为仁之本与?

”这里的“孝”,就是说要孝敬父母;“弟”通“悌”,应读tì,表示尊敬兄长。

孔子的这句话就是说,孝顺父母和尊敬兄长是一个人最基本的道德素养,是做人的基本要求。

所以我们在日常生活中也要培养自己这方面的品质,从自己身边的点滴小事做起,孝敬父母,尊敬兄长,让他们感受到我们对他们的那份孝顺和尊敬之情。

另外,良好的修养也会为你学识的增长打下坚实的基础,所以我们在日常的学习生活中不能只注重学问的积累,而忽视了做人最基本的“孝弟之道”。

2、背诵。

四、总结

“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文。

”简洁易懂的提出了做人应有的道德和修养,道出了做人的要求。

我们要孝敬父母,友爱兄弟,有一些数学的知识和理论,同时也要掌握一定的文字和文学知识。

板书设计

首孝弟,次见闻。

知某数,识某文

教学反思

教学时间

教学内容

第()单元第(6)课第

(2)课时

课题

一而十,十而百,百而千,千而万。

课型

新授

教学方法

教学用具

多媒体

教学目标

知识与技能

1、了解数字的起源。

2、理解三字经“一而十,十而百,百而千,千而万”的意思。

过程与方法

通过讲故事、看视频理解三字经的基本意思。

情感态度价值观

明白认真地从简单的数目学起,为将来学习其他知识打好基础。

。

教学重点

理解三字经“一而十,十而百,百而千,千而万”的意思

教学难点

理解并背诵“一而十,十而百,百而千,千而万”。

教学过程

教学活动

二度备课

1、复习

说说“首孝弟,次见闻。

知某数,识某文。

”的意思?

今天继续三字经“一而十,十而百,百而千,千而万。

”

2、新授

1.讲故事:

《数字的起源》

2.解读:

而:

及、与(是承上启下的连接问)。

“一而十,十而百,百而千,千而万。

”懂得一到十是基本数字,十个十就是一百,十个一百就是一千,十个一千就是一万。

3.读读记记

(1)指名读

(2)齐读

(3)背诵(4)同桌检查

4.启示:

一到十看来很简单,但变化起来却无穷尽,算术这门学问越来越深奥了。

几乎各个科学门类都离不开数学,所以必须认真地从简单的数目学起,为将来学习其他知识打好基础。

四、总结

我国采用十进位算术方法:

一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。

板书设计

一而十,十而百,

百而千,千而万。

教学反思