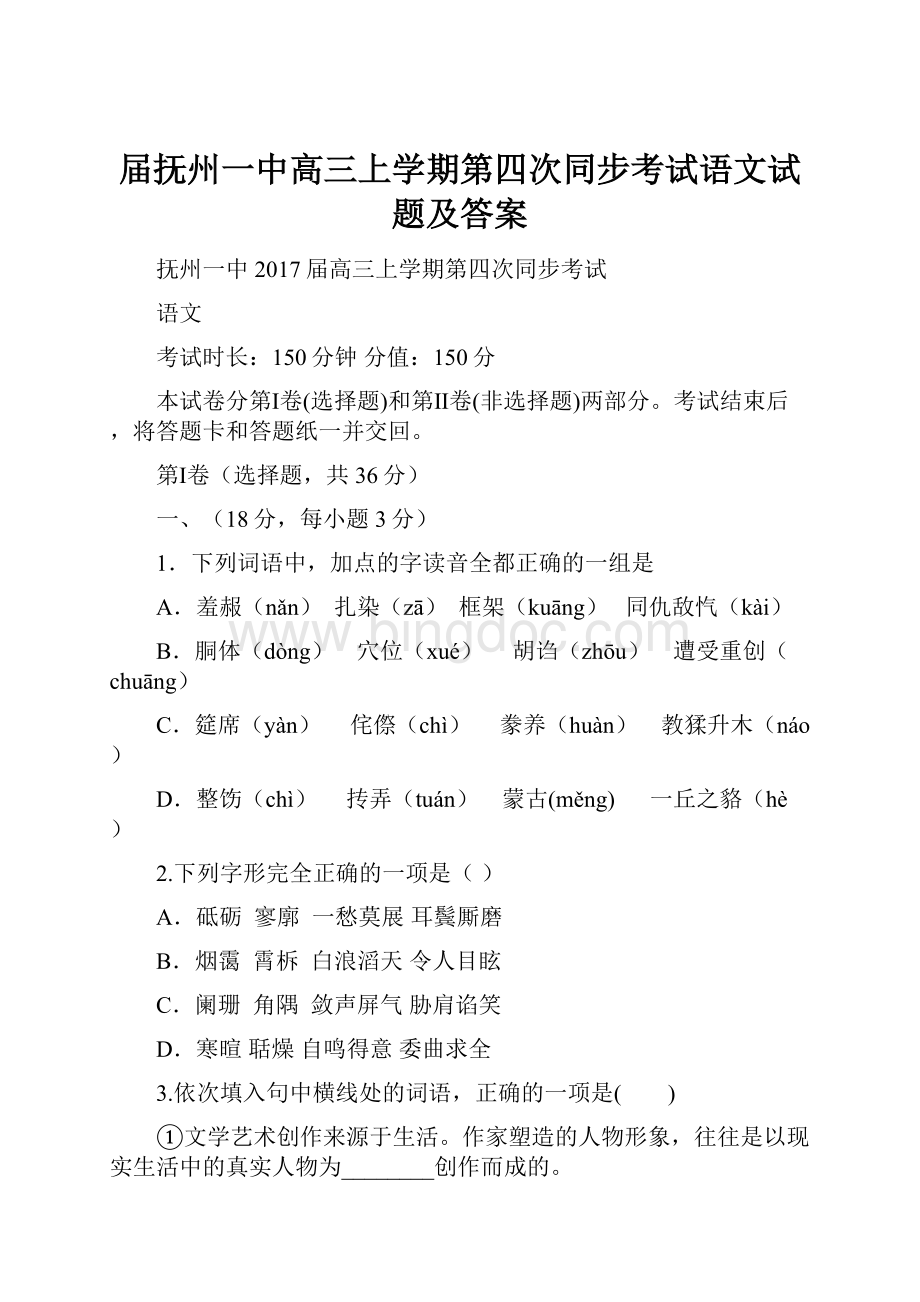

届抚州一中高三上学期第四次同步考试语文试题及答案.docx

《届抚州一中高三上学期第四次同步考试语文试题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届抚州一中高三上学期第四次同步考试语文试题及答案.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届抚州一中高三上学期第四次同步考试语文试题及答案

抚州一中2017届高三上学期第四次同步考试

语文

考试时长:

150分钟分值:

150分

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

考试结束后,将答题卡和答题纸一并交回。

第Ⅰ卷(选择题,共36分)

一、(18分,每小题3分)

1.下列词语中,加点的字读音全都正确的一组是

A.羞赧(nǎn)扎染(zā)框架(kuāng) 同仇敌忾(kài)

B.胴体(dòng) 穴位(xué) 胡诌(zhōu) 遭受重创(chuāng)

C.筵席(yàn) 侘傺(chì) 豢养(huàn) 教猱升木(náo)

D.整饬(chì) 抟弄(tuán) 蒙古(měng) 一丘之貉(hè)

2.下列字形完全正确的一项是()

A.砥砺寥廓一愁莫展耳鬓厮磨

B.烟霭霄柝白浪滔天令人目眩

C.阑珊角隅敛声屏气胁肩谄笑

D.寒暄聒燥自鸣得意委曲求全

3.依次填入句中横线处的词语,正确的一项是( )

①文学艺术创作来源于生活。

作家塑造的人物形象,往往是以现实生活中的真实人物为________创作而成的。

②一辆运载盐酸的货车在高速公路上发生了侧翻事故,交通、消防等部门的人员迅速赶赴出事现场,并做出了紧急________。

③保险丝是电路安全的报警器。

当电路里的电流超过允许值时,保险丝就会________,从而切断电源,保障线路和电器的安全。

A.原形 处置 融化

B.原型 处治 融化

C.原型 处置 熔化

D.原形 处治 熔化

4.下列句子标点符号的使用,全都正确的一项是( )

A.培根说:

“读史使人明智;读诗使人灵透;数学使人精细;物理使人深沉;伦理使人庄重;逻辑修辞使人善辩。

”

B.瞿塘峡两岸如削,岩壁高耸,大江在悬崖绝壁中汹涌奔流,自古就有“险莫若剑阁,雄莫若夔门”之誉。

C.《孔雀东南飞》选自《乐府诗集·杂曲歌辞》,我们读完了这篇课文,却不知到何处才能找到《乐府诗集》?

我们学校图书馆的书籍太少了。

D.修正案坚持从我国基本国情出发,落实《国家尊重和保障人权》的宪法原则,正确处理《惩罚犯罪和保障人权》的平衡关系,使刑事诉讼制度进一步法治化、民主化和科学化。

5.下列各句中,没有语病的一句是

A.年轻人对“动漫”的情有独钟,推动了“动漫”产业朝着高质量、高速度、高赢利发展,嗅觉灵敏的商家便抓住机会来赚钱。

B.总体来说,山寨文化的泛滥与其说是对草根创新精神的彰显和标榜,不如说是对国人知识产权意识严重缺乏的揭露与讽刺。

C.发改委价格监督检查与反垄断局称,电信一年的互联网收入大约为500亿元,相对应的,罚额将高达数亿乃至数十亿元左右。

D.第二次交会“拥吻”前,天宫和神八需要先分离,此次交会对接要成功,就要控得住,对得上,分得开,“分得开”是成功的关键。

6.下列各项中,对作品故事情节的叙述和人物形象分析不正确的一项是()

A.鸣凤被逼嫁给冯乐山,出嫁前的晚上她去找觉慧。

觉慧赶着写稿,没有听完她的倾诉就把她遣走了。

鸣凤含泪离开了觉慧的住处。

绝望中,鸣凤怀着对觉慧深深地爱,投进湖水中。

B.黛玉无意中听说了宝玉和宝钗即将成婚的消息,急火攻心,吐出血来,病情日重一日。

她把以前的诗稿和题诗的旧帕全烧了,只求速死。

就在宝玉和宝钗成亲时,黛玉直声叫道:

“宝玉,宝玉,你好……”便香消玉殒。

C.高老头竭尽所能帮女儿们还债,急得中了风,临终前渴望女儿们来看他一眼,但大女儿、小女儿没有去。

最后大学生拉斯蒂涅草草埋葬了高老头,他也完成了在巴黎这个无情大染缸里的学习,并暗自下定了决心。

D.谋士徐庶曾经辅佐刘备大胜曹操。

后来,曹操捉得其母,徐母被迫写信给徐庶,将徐庶骗去许昌。

徐母得知徐庶为尽孝而离开刘备后,痛斥徐庶,并上吊身亡以绝徐庶尽孝之念。

二、(9分,每小题3分)

中国传统美学的人文底蕴

袁济喜

①中国传统美学生生不息,是因为其中有着深厚的人文底蕴,它以人为中心,将人与自然,人与审美有机地融合在一起。

因此,研究传统美学,就不能不研究它与人文的内在关系。

②中国传统美学的人文底蕴,首先体现在对于人生解放和人生意义的不懈追寻中。

审美活动作为人的个体生命意义的体认,在特定年代往往获得直接的表现。

汉魏以来,中国社会陷入空前的动乱分裂之中,在各种哲学思潮展开对于天道人事重新思考的同时,审美活动也成为人们重铸精神人格的创造活动,以人为本的文化观念融入美学思想之中。

当时虽然佛教活动开始兴盛,然而在现实人生痛苦的解脱、精神人格重构方面,审美活动显然更具有人文意蕴,更能契合人生需要。

③中国传统美学人文底蕴的另一个重要表现是能够代替宗教意义上的人文关怀,独立承载民族文化心理的安顿。

中华民族在长期的生存和奋斗中,形成了乐观向上的人生观,“生生之谓易”“乐天知命而不忧”,便是这种心理的表征。

钱钟书先生曾在《诗可以怨》一文中指出,六朝人认为审美具有止痛安神的作用。

“长歌可以当哭,远望可以当归”,是中国传统美学看待人生与审美关系时的基本价值观念。

在中国传统美学中,渗透着中华民族对自然和人生的体验,这种体验融情感与认知于一体,它不同于宗教而又有宗教那样的超越意识,具备丰厚的审美蕴涵。

中国古代美学主张将人的价值建构在人与自然的统一之上,这种统一又以审美体验为中介。

这就决定了中国文化不需要宗教也可以解决精神寄托问题,使人生获得审美超越。

④中国传统美学的人文底蕴,还表现在它的自我教育意识。

人文思想不仅表现为人格的自我完善上,同时表现在运用这种成果对社会进行教育,陶冶人的情操,提高人的文化素质方面。

审美活动不仅是个体的经验,更主要的是一种社会性的文化创造与普及活动,是个体与群体、自由与功利的有机融合。

中国传统的“人文”是指用人类的文明成果教化人民,由自然形态的人走向文明形态的人。

先秦时儒家强调“六艺之教”,道家重视“行不言之教”(老子语),后如《淮南子》与嵇康的《声无哀乐论》则兼融儒道,将自然之教与人为之教调和起来,用以陶冶人的情操,提升人生品位。

中国传统美学的人文底蕴,通过这种教育思想与具体实施,体现出特有的对人的关怀。

⑤从中国传统美学的发展看,美学人物首先是充满人文忧患意识的思想家,他们往往站在时代的前列与人生的尖峰上考察审美现象,回应文化建设中出现的严峻问题,建构自己的美学理论。

比如春秋以来,随着宗法制度向封建制度的嬗变,儒道法墨诸家围绕对礼乐文明的评价,以及由此而来的天道人性问题,展开了激烈的争鸣,对真善美问题作了不同的回答。

儒家的中和为美与道家乘物游心的价值观念,既是伦理价值的判断,也是审美价值的尺度。

人文意识与美学理论的高度统一,是中国古代美学的重要传统。

⑥中国传统美学由于具备深厚的人文底蕴,因而是中华民族精神世界与文化心理的突出表现。

它在形态上具有黑格尔在《美学》中所提出的暂时性与永恒性两方面的因素。

所谓暂时性是指它的历史具体性,这些特定时代的观念会随着时代的变迁而改变;而一些永恒的人文底蕴,比如追求人生的审美化,人与自然的统一等等,这些精神性的东西不但不会消逝,而且随着时代的发展而生生不息,融入到民族文化与精神世界之中。

(有删节)

7.下列关于“中国传统美学的人文底蕴”的表述,不符合原文意思的一项是

A.中国传统美学的人文底蕴,首先体现为不懈地追寻人生解放和人生意义,审美活动常在特定年代获得直接表现。

B.中国传统美学的人文底蕴,具体表现在以人为本,将人与自然、人与审美有机地融合在一起,因而它赋予了中国传统美学无限的生命力。

C.中国传统美学的人文底蕴,表现在它的自我教育意识,人格自我完善的成果在对社会进行教育、陶冶人的情操、提高人的文化素质方面有着积极意义。

D.中国传统美学的人文底蕴还体现在能够代替宗教意义上的人文关怀,独立承载民族文化心理的安顿,这就决定了中国文化不需要宗教。

8.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.体现着中国古代美学的重要传统的儒家中和为美与道家乘物游心的价值观念,既是伦理价值的判断,也是审美价值的尺度。

B.中华民族在长期的生存和奋斗中,形成了乐观向上的人生观,“生生之谓易”便是这种心理的体现,它是中国传统美学看待人生与审美关系时的基本价值观念。

C.中国传统美学在形态上具有暂时性与永恒性两方面的因素,契合黑格尔的《美学》理论,具备深厚的人文底蕴,是中华民族精神世界与文化心理的突出表现。

D.《淮南子》与嵇康的《声无哀乐论》兼融儒道,调和自然之教与人为之教,陶冶情操,提升人生品位,体现出特有的对人的关怀。

9.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.美学人物往往站在时代的前列考察审美现象,回应文化建设中出现的严峻问题,他们是充满人文忧患意识的思想家。

B.虽然佛教活动在汉魏开始兴盛,然而审美活动在现实人生痛苦的解脱、精神人格的重构方面,显然更能契合人生需要。

C.特定时代的观念会随时代变迁而变迁,而所有永恒的人文底蕴不但不会消逝,而且会随时代发展融入到民族文化与精神世界中。

D.渗透于中国传统美学中的中华民族对自然和人生的体验融情感与认知于一体,具有丰厚的审美蕴涵。

三、(9分,每小题3分)

阅读下面一段文言文,完成9—12题

屈突通,其先盖昌黎徒何人,后家长安。

仕隋为虎贲郎将。

文帝命覆陇西牧簿,得隐马二万匹,帝怒,收太仆卿慕容悉达、监牧官史千五百人,将悉殊死。

通曰:

“人命至重,死不复生。

陛下以至仁育四海,岂容以畜产一日而戮千五百士?

”帝叱之,通进顿首曰:

“臣愿身就戮,以延众死。

”帝寤,曰:

“朕不明,乃至是。

今当免悉达等,旌尔善言。

”遂皆以减论。

擢左武卫将军。

莅官劲正,有犯法者,虽亲无所回纵。

炀帝即位,遣持诏召汉王杨谅。

先是,文帝与谅约,若玺书召,验视敕字加点,又与玉麟符合,则就道。

及是,书无验,谅觉变,诘通,通占对无屈,竟得归长安。

大业中,与宇文述共破杨玄感,以功迁左骁卫大将军。

秦、陇盗起,授关内讨捕大使。

安定人刘迦论反,众十余万据雕阴。

通发关中兵击之,次安定,初不与战,军中意其怯。

通阳言旋师,而潜入上郡。

贼未之觉,引而南,去通七十里舍,分兵徇地。

通候其无备,夜简精甲袭破之,斩迦论并首级万余,筑京观于上郡南山,虏老弱数万口。

后隋政益乱,盗贼多,士无斗志,诸将多覆。

通每向必持重,虽不大克,亦不败负。

高祖起,代王遣通守河东,战久不下,高祖留兵围之。

通势蹙,或说之降,曰:

“吾蒙国厚恩,事二主,安可逃难?

独有死报尔!

”每自摩其颈曰:

“要当为国家受人一刀!

”其训勉士卒必流涕,故力虽穷,而人尚为之感奋。

帝遣其家僮往召,通趋斩之。

俄闻京师平,家尽没,乃留桑显和保潼关,率兵将如洛。

刘文静遣窦琮、段志玄精骑追及于稠桑,通结阵拒之。

琮纵其子寿往谕使降,通大呼曰:

“昔与汝父子,今则仇也!

”命左右射之,显和呼其众曰:

“京师陷,诸君皆家关西,何为复东?

”众皆舍兵。

通知不免,遂下马东南向,再拜号哭曰:

“臣力屈兵败,不负陛下。

”遂被禽,送长安。

帝劳曰:

“何相见晚邪?

”泣曰:

“通不能尽人臣之节,故至此,为本朝羞。

”帝曰:

“忠臣也!

”释之,授兵部尚书、蒋国公,为秦王行军元帅长史。

10.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)()

A.通发关中兵击之,次安定次:

依次 B.通阳言旋师,而潜入上郡阳:

通“佯”,假装

C.夜简精甲袭破之 简:

选拔D.率兵将如洛如:

到、往

11.下列各组句子中,全都能直接表明屈突通“忠诚”的一组是(3分)()

①要当为国家受人一刀②众十余万据雕阴

③帝遣其家僮往召,通趋斩之④有犯法者,虽亲无所回纵

⑤通不能尽人臣之节,故至此,为本朝羞⑥释之,授兵部尚书、蒋国公

A.①③⑥B.②③⑤C.①③⑤D.②④⑥

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)()

A.屈突通祖籍昌黎徒何,后迁居长安,曾出仕隋朝为官。

屈突通十分爱惜士人,曾冒死劝议谏隋文帝,反对因牲畜财产而滥杀士人,深得文帝常识。

B.屈突通遇事从容,机智灵活。

隋炀帝时,他奉诏前去召见汉王杨谅,在杨谅觉得事情有变,心生狐疑时,屈突通沉着应对,最终圆满完成任务。

C.屈突通骁勇善战,深谙兵法,曾与他人一起击败杨玄感,用奇计平定刘迦论的叛军。

他在训勉士兵时必流涕,即使军力匮乏,仍然能鼓舞军队士气。

D.屈突通崇尚气节,忠心耿耿,先后侍奉过隋代二帝,在隋朝政事混乱时,窦琮曾率骑兵追赶他到稠桑,屈突通结阵抵抗,尽管窦琮派自己的儿子前往劝降,屈突通都没有叛心,但最终兵败被俘。

13.把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。

(12分)

(1)陛下以至仁育四海,岂容以畜产一日而戮千五百士?

(4分)

(2)贼未之觉,引而南,去通七十里舍,分兵徇地。

(4分)

(3)通势蹙,或说之降,曰:

“吾蒙国厚恩,事二主,安可逃难?

独有死报尔!

”(4分)

14.、阅读下面一首宋词,然后回答问题。

(8分)

渔家傲①

王安石

平岸小桥千嶂抱,柔蓝一水萦花草。

茅屋数间窗窈窕。

尘不到,时时自有春风扫。

午枕觉来闻语鸟,欹眠似听朝鸡②早。

忽忆故人今总老。

贪梦好,茫然忘了邯郸道③。

【注】①本词写于王安石晚年罢相隐居金陵以后。

②朝鸡:

上早朝时的鸡鸣声。

③邯郸道:

据唐代沈既济《枕中记》所叙,唐代有卢姓书生在邯郸道上曾做“建功树名,出将入相”的黄粱幻梦。

(1)词的上阙描绘了一幅怎样的图景?

请简要赏析。

(4分)

(2)词的下阙主要抒发了怎样的情感?

最后一句运用了什么手法?

请简要分析。

(4分)

15.古诗文填空(从下面五题中任选四题)(8分)

(1)锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

________________,________________。

(李商隐《锦瑟》)

(2),泉涓涓而始流,,感吾生之行休。

(陶渊明《归去来兮辞》)(3)____________________?

所思在远道。

还顾望旧乡,____________________。

(《涉江采芙蓉》)(4)虽无丝竹管弦之盛,________________,________________。

(王羲之《兰亭集序》)

(5)子曰:

“饭疏食饮水,________________,乐亦在其中矣。

________________,于我如浮云。

”(《论语·述而》)

五、(21分)

阅读下面的文字,完成16-19题。

五个饽饽①(有删节)

莫言

除夕日傍黑天时,下了两天的雪终于停了。

爷爷嘱咐我把两个陈年的爆竹放了,蜡烛有钱也难买到,通宵挂灯的事只好免了。

母亲把家里的两盏油灯全点亮了,灯芯剔得很大,屋子里十分明亮。

母亲在灶下烧火,干豆秸烧得噼噼啪啪响。

火苗映着母亲清癯的脸,映着供桌上的祖先牌位,映着被炊烟熏得黝黑发亮的墙壁,一种酸楚的庄严神圣感攫住了我的心……

奶奶把一个包袱郑重地递给爷爷,轻轻地说:

“供出去吧。

”爷爷把包袱接过来,双手捧着,像捧着圣物。

我跟着爷爷到了院子里,院子当中已放了一条方凳,爷爷蹲下去,小心翼翼地把饽饽摆好。

“来吧,孩子,给天地磕头吧!

”爷爷跪下去,向着东南西北四个方向磕了头。

我这个自称不信鬼神的中学生也跪下,将我的头颅低垂下去,一直触到冰凉的雪。

天神地鬼,各路大仙,请你们来享用这五个饽饽吧!

……这蒸饽饽的白面是从包饺子的白面里抠出来的,这一年,我们家的钱只够买八斤白面,它寄托着我们一家对来年的美好愿望。

不知怎的,我的嗓子发哽、鼻子发酸,要不是过年图吉利,我真想放声大哭。

就在这时候,柴门外边的胡同里,响起了响亮的歌声:

财神爷,站门前 / 看着你家过新年 / 大门口,好亮堂 / 石头狮子蹲两旁……

我从地上爬起来,愣愣地站在院子里,听着“财神”②的祝福。

他都快要把我家说成刘文彩家的大庄院了。

“财神”的嗓门宽宽的,与其说是唱,还不如说他念。

他就这样温柔而悒郁地半念半唱着,仿佛使天地万物都变了模样。

多好的精神会餐!

我被“财神爷”描绘的美景陶醉了。

我端着碗走到胡同里,“财神”急步迎上来,抓起饺子就往嘴里塞。

“财神,你别嫌少……”我很惭愧地说。

他为我们家进行了这样美好的祝福,只换来六个饺子,我感到很对不起他。

“不少,不少。

大侄子,快快回家过年,明年考中状元。

”

“财神”一路唱着向前走了,我端着空碗回家过年。

“娘。

咱家要是真像财神爷说的有一麻袋钱就好了。

那样,你不用去喂牛,奶奶不用摸黑纺线,爷爷也不用去割草了。

”

“哪里还用一麻袋。

”母亲苦笑着说。

“会有的,会有的,今年的年过得好,天地里供了饽饽。

”——奶奶忽然想起来了,问:

“金斗他娘,饽饽收回来了吗?

”

“没有,光听‘财神’穷唱,忘了。

”母亲对我说,“去把饽饽收回来吧。

”

我来到院子里,伸手往凳子上一摸,心一下子紧缩起来。

再一看,凳子上还是空空的。

“饽饽没了!

”我叫起来。

爷爷和母亲跑出来,跟我一起满院里乱摸。

“找到了吗?

”奶奶下不了炕,脸贴在窗户上焦急地问。

爷爷找出纸灯笼,把油灯放进去。

我擎着灯笼满院里找,灯笼照着积雪,凌乱的脚印,沉默的老杏树,堡垒似的小草垛……

我们一家四口围着灯坐着。

奶奶开始唠叨起来,一会儿嫌母亲办事不牢靠,一会儿骂自己老糊涂,她面色灰白,两行泪水流了下来。

已是后半夜了,村里静极了。

一阵凄凉的声音在村西头响起来,“财神”在进行着最后的工作,他在这一夜里,要把他的祝福送至全村。

就在这祝福声中,我家丢失了五个饽饽。

“弄不好是被‘财神’这个杂种偷去了。

”爷爷把烟袋锅子在炕沿上磕了磕,沉着脸站起来。

“爹,您歇着吧,让我和斗子去……”母亲拉住了爷爷。

“这个杂种,也是可怜……你们去看看吧,有就有,没有就拉倒,到底是乡亲,抬头不见低头见。

”爷爷说。

我和母亲踩着雪向村西头跑去。

积雪在脚下吱吱地响。

“财神”还在唱着,他的嗓子已经哑了,听来更加凄凉:

快点拿,快点拿 / 金子银子往家爬 / 快点抢,快点抢 / 金子银子往家淌……

我身体冷得发抖,心中却充满怒火。

“财神”,你真毒辣,你真贪婪,你真可恶……我像只小狼一样扑到他身边,伸手夺过了他拎着的瓦罐。

“谁?

谁?

土匪!

动了抢了,我咧着嗓子嚎了一夜,才要了这么几个饺子,手冻木了,脚冻烂了……”“财神”叫着来抢瓦罐。

“大田,你别吵吵,是我。

”母亲平静地说。

“是大嫂子,你们这是干啥?

给我几个饺子后悔了?

大侄子,你从罐里拿吧,给了我几个拿回几个吧。

”

瓦罐里只有几十个冻得梆梆硬的饺子,没有饽饽。

饽饽上不了天,饽饽入不了地,村里人都在过年,就你“财神”到我家门口去过。

我坚信爷爷的判断是准确的。

我把瓦罐放在雪地上,又扑到“财神”身上,搜遍了他的全身。

“财神”一动也不动,任我搜查。

我没偷,我没偷……”“财神”喃喃地说着。

“大田,对不住你,俺孤儿寡妇的,弄点东西也不容易,才……金斗,跪下,给你大叔磕头。

”

“不!

”我说。

“跪下!

”母亲严厉地说。

我跪在“财神”面前,热泪夺眶而出。

“起来,大侄子,快起来,你折死我了……”“财神”伸手拉起我。

屈辱之心使我扭头跑回家去,在老人们的叹息声中久久不能入睡。

天亮的时候我做了一个梦,梦见那五个饽饽没有丢,三个在下,两个在上,呈宝塔状摆在方凳上……

【注解】①本文是以1961年春节为背景写的一短篇小说。

有删节。

②财神:

除夕夜里,有乞丐站在门外高声唱些吉利话,人们把煮好的饺子倒在乞丐的瓦罐里;乞丐把一个草纸叠成的小元宝放到空碗里。

纸元宝端回家去,供在祖先牌位下。

这叫“接财神”。

文中“财神”是村里一个四十多岁的光棍。

16.本文第一段有何作用?

(5分)

17.试简要分析“财神”这一人物形象。

(6分)

18.文章结尾,“我”在母亲的呵斥下跪在“财神”面前,你认为“我”该不该跪。

请结合文本简要分析。

(6分)

19.下列对文章的理解和分析,不恰当的两项是(4分)

A.文章标题“五个饽饽”,既是文章重要的线索,又体现了这五个饽饽在当时的重要性,透露出淡淡的苦味,揭示了主题。

B.结尾写梦到了五个饽饽,以虚写的形式,表达了作者隐秘的愿望;在结构上照应了前文,首尾圆合。

C.爷爷、奶奶是传统的农村老人,作者委婉地批评了他们思想落后迷信,一生贫困,却只能在年终的时候供奉神灵,祈求保佑。

D.小说里出现了几段民间小调。

这些小调不高雅,不脱俗,但是却有土腥味,使小说具有乡土作品独特的魅力。

E.酸楚、发哽、流泪,“我”的情绪本就压抑苦闷;到“我”被母亲逼着向“小偷”下跪,“我”的倔强被彻底摧毁了

六、(15分)

20.以“听雨”为题,写一篇以描写为主要表达方式的短文。

要求:

(1)运用“通感”和“对偶”两种修辞方法。

(2)要写出季节特点,但不能出现“春夏秋冬”等字样。

(3)不少于200字。

七、(50分)

21.阅读下列材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

深山里有块寂寞的石头,总希望有一天能够像鸟儿一样高高翱翔,虽然每次总被同类嘲笑,却不改初衷。

有一天,一个叫庄子的人路过,石头对他倾吐心声,庄子说:

“你先长成一座大山!

”于是石头吸取天地之灵气、自然之精华,承接雨露之惠泽,拼命生长,不知经过了多少年,受了多少风雨的洗礼,它终于长成了一座大山。

于是,庄子招来大鹏以翼击山,天空乌云密布,雷电大作,一时间地动山摇,一声惊天动地的巨响之后,山炸开了,石头飞向天空,像最矫健的老鹰冲向蓝天。

虽然坠落无法避免,但石头已经亲吻过那片梦想的天空,那种幸福别的石头又怎么体会得到?

要求:

选好角度,明确立意,自选文体,自拟标题,不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

抚州一中2017—2018学年度高三年级第四次同步考试

语文答案

1.B【解析】(A.框架(kuàng) C.筵席(yán) D.一丘之貉(hé) )

2.C【解析】(A.一筹莫展B.宵柝烟霭D.聒噪自鸣得意)

3.C【解析】本题考查词语的辨析和运用能力。

“原型”特指叙事性文学作品中塑造人物形象所依据的现实生活中的人。

“原形”指原来的形状;本来面目。

①句中用于文学艺术创作,用“原型”合适。

“处置”指处理;发落。

“处治”指处分;惩治。

②句中交通、消防部门等部门的人员迅速赶赴现场是处理这件事,应用“处置”。

“融化”指冰雪等受热变成水。

“熔化”指固体加热到一定温度变为液体。

所以③句用“熔化”。

4.B【解析】A所有分号应该改为逗号。

C问号改为逗号。

D两个书名号改为双引号,这里表示特指强调,不是书名或文件名。

5.B【解析】[A应“朝着……方向”,在“高盈利”后加“方向”。

C项前后矛盾,“数亿、数十亿”和“左右”矛盾。

D项语序混乱,“分得开,控得住,对得上”。

]

6.B【解析】A人物弄错,这首诗是林黛玉帮助宝玉代题。

C伏脱冷的外号“鬼上当”。

D国籍弄错,雨果是法国作家。

7.D【解析】(曲解原意。

“这就决定了中国文化不需要宗教”错,原文第③段结尾处所说“决定了中国文化不需要宗教也可以解决精神寄托问题,使人生获得审美超越”,并无排斥宗教的意思。

A项相应的文句第二段1、2行,B项相对应的文句第一段,C项相对应的文句第四段1-3行。

)(3分)

8.B【解析】(张冠李戴。

“生生之谓易”体现了中华民族乐观向上的人生观,而“长歌可以当哭,远望