专题七 新民主主义革命时期的中国从五四运动到新中国成立19191949.docx

《专题七 新民主主义革命时期的中国从五四运动到新中国成立19191949.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题七 新民主主义革命时期的中国从五四运动到新中国成立19191949.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

专题七新民主主义革命时期的中国从五四运动到新中国成立19191949

专题七 新民主主义革命时期的中国

——从五四运动到新中国成立(1919~1949)

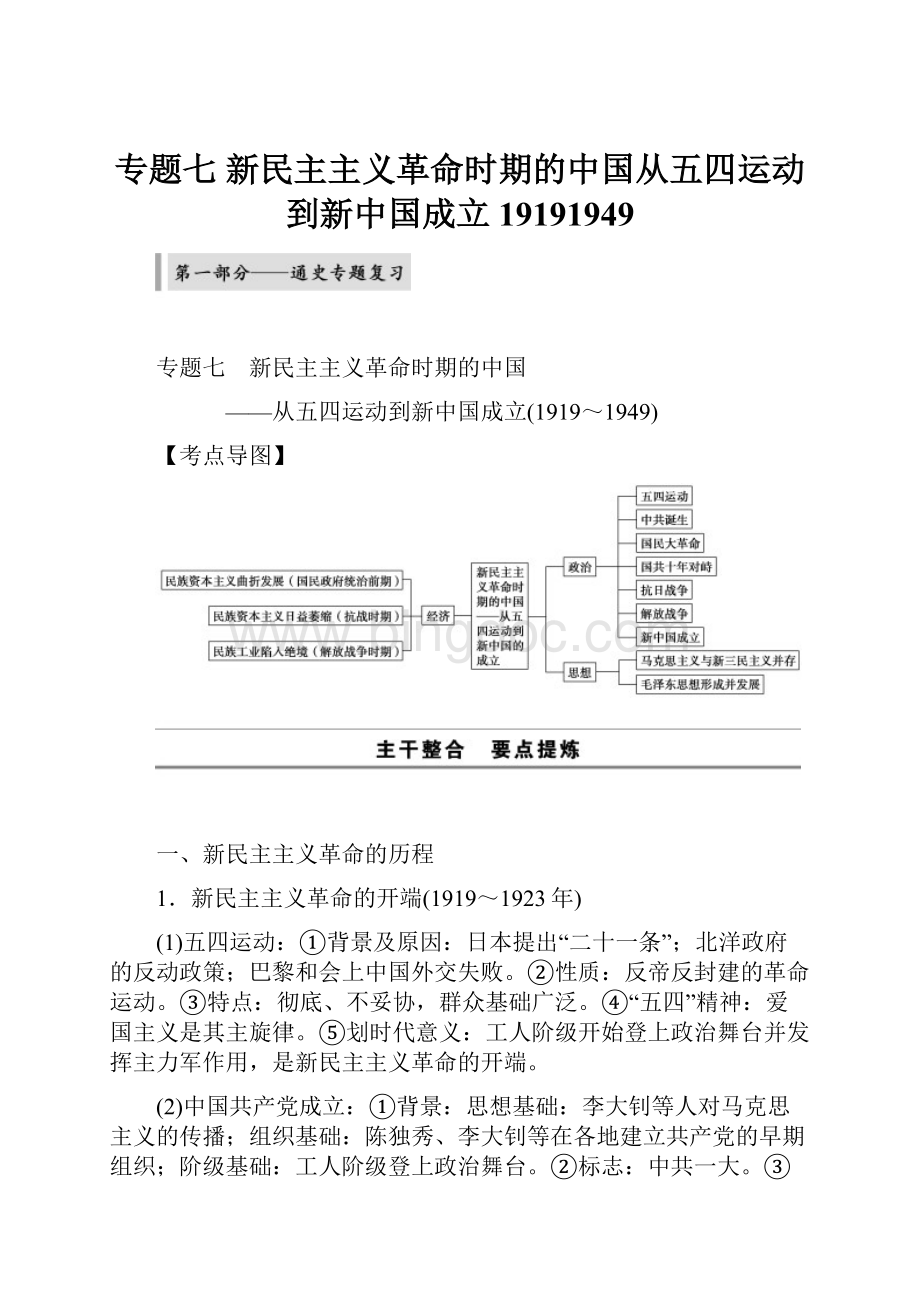

【考点导图】

一、新民主主义革命的历程

1.新民主主义革命的开端(1919~1923年)

(1)五四运动:

①背景及原因:

日本提出“二十一条”;北洋政府的反动政策;巴黎和会上中国外交失败。

②性质:

反帝反封建的革命运动。

③特点:

彻底、不妥协,群众基础广泛。

④“五四”精神:

爱国主义是其主旋律。

⑤划时代意义:

工人阶级开始登上政治舞台并发挥主力军作用,是新民主主义革命的开端。

(2)中国共产党成立:

①背景:

思想基础:

李大钊等人对马克思主义的传播;组织基础:

陈独秀、李大钊等在各地建立共产党的早期组织;阶级基础:

工人阶级登上政治舞台。

②标志:

中共一大。

③纲领:

最高纲领(实现社会主义和共产主义)、最低纲领(反帝反封建)。

④意义:

是马克思主义与工人运动相结合的产物,是新型的无产阶级政党;开创了中国革命的新时代。

2.国民大革命时期(1924~1927年)

(1)特点:

在革命统一战线旗帜下,各阶层广泛参加的反帝反封建的民主民族革命。

(2)指导思想:

新三民主义。

(3)事件:

国共合作、北伐战争。

(4)结果:

基本推翻了北洋军阀的统治。

3.国共十年对峙时期(1927~1937年)

(1)工农武装割据:

①南昌起义:

打响了中国共产党武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着中国共产党独立领导革命战争和创建人民军队的开始。

②秋收起义:

创建了井冈山革命根据地,走出了一条符合中国国情的井冈山道路。

(2)红军长征:

①遵义会议:

中共由幼稚走向成熟。

②长征胜利:

播下了革命种子,铸就了长征精神。

4.抗日战争时期(1937~1945年)

(1)一条主线:

抗日民族统一战线。

(2)三个战场:

正面战场(主动抗战→消极抗日,积极反共)、敌后战场、海外战场。

(3)四个特点:

以国共合作、抗日民族统一战线为基础的全民族抗战;既是反法西斯战争,又是民族解放战争;国内正面、敌后两个战场并存;中共在后期起中流砥柱作用。

(4)胜利保障:

以国共合作为基础的抗日民族统一战线。

(5)意义:

近代中国一百多年来反帝斗争的第一次伟大胜利;对世界反法西斯斗争做出了重大贡献;中国的国际地位空前提高。

5.解放战争时期(1945~1949年)

(1)争取和平民主的斗争:

①中共七大要求废止国民党一党专政,建立民主联合政府。

②重庆谈判国共签署《双十协定》,确定了和平建国的方针。

③1946年政治协商会议通过了有利于人民的政协协议。

(2)人民解放战争:

①防御:

1946年6月,国民党进攻中原解放区,内战爆发。

1947年人民解放军粉碎国民党对陕北、山东解放区的重点进攻。

②反攻:

1947年6月,人民解放军挺进大别山,开始战略反攻。

1949年初,解放军取得辽沈、淮海、平津三大战役的胜利。

③胜利:

1949年4月,长江防线突破后,人民解放军解放南京并向全国进军。

二、国民政府统治时期的民族工业

1.较快发展

(1)原因:

南京国民政府统治前期,开展“国民经济建设运动”,促进了经济发展。

(2)表现:

民族工业得到了较快发展。

2.沉重打击

抗战时期民族工业遭受日本侵略者和官僚资本的双重压迫而日益萎缩。

3.陷入绝境

解放战争时期,民族工业遭受美国侵略者和官僚资本双重压迫。

三、思想领域的新成果

1.马克思主义在中国的传播

(1)开始传播:

1918年,李大钊发表《法俄革命之比较观》等文章,率先举起社会主义旗帜。

(2)进一步传播:

1919年,五四运动爆发,大大促进了马克思主义的传播。

(3)影响:

为中国共产党的成立提供了思想基础。

2.孙中山的新三民主义

(1)提出:

1924年1月,在国民党一大上,确立了“联俄、联共、扶助农工”三大政策,孙中山把旧三民主义发展为新三民主义。

(2)内容:

增加了反帝和节制资本等内容,民权的范围扩大。

(3)意义:

成为国共合作的政治基础,推动了国民革命的兴起。

3.毛泽东思想

形成过程

时期

代表作品、观点

意义

发端

国民革命时期

《中国社会各阶级的分析》提出坚持无产阶级对民主革命的领导权和依靠农民进行革命斗争的主张

①毛泽东思想是马克思主义在中国大地生根发芽的结果,它以实事求是为基本原则;②是马列主义和中国革命具体实践相结合的典范;③是中国共产党人集体智慧的结晶;④是指导中国革命的正确理论

初步

国共十年对峙时期

提出“农村包围城市,武装夺取政权”的革命思想,为中国革命指明方向

成熟

抗日战争时期

《新民主主义论》指出中国革命必须分两步走:

第一步是民主主义革命;第二步是社会主义革命

确立

1945年中共七大

被确立为党的指导思想

四、近代后期社会生活的变迁

项目

变迁

社会习俗

①服饰更加西化;②饮食中西结合;③婚姻礼仪进一步变革

交通

①20世纪上半叶,中国铁路建设进展缓慢;②民国时期陆续修建了一些公路;③1920年北京至天津航线开通,中国民航拉开序幕

报刊业

①中国共产党先后创办《共产党》《新华日报》等政论性报刊;②与国民党报刊展开斗争,为夺取革命胜利发挥重要作用

影视业

①20世纪20年代以后,中国电影发展迅速并走向成熟;②30~40年代,诞生了一批蜚声海内外的进步影片

主题一 五四运动至新中国成立前中国的时段特征

从五四运动到新中国的成立(1919~1949年)是近代中国的新民主主义革命时期。

无产阶级及其代表中国共产党领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利。

1.政治上:

中国共产党逐渐走向成熟,与国民党合作开展了国民大革命,并领导中国人民开辟了农村包围城市的正确的革命道路,取得了抗日战争和解放战争的胜利,基本上完成了反帝反封建的任务。

2.经济上:

民族资本主义在国民政府统治初期得到了一定程度的发展,抗日战争、解放战争期间官僚资本迅速膨胀,民族资本遭到摧残。

3.思想上:

孙中山将三民主义发展为新三民主义;马克思主义在中国广泛传播;毛泽东思想形成,成为中国革命的指导思想。

4.社会生活上:

在国民政府统治初期,物质生活、交通通讯事业、影视事业都得到了一定程度的发展;抗日战争、解放战争时期发展迟缓。

【问题探究】 阅读下列材料:

“时代的主题是压倒一切的力量,纵观1840年至今的历史,我们能清晰地看出中华民族的时代主题经历了四个阶段:

救亡—强国—富民—和平崛起。

1840年至1945年的主题是救亡;1949年,中华人民共和国成立以后,强国代替救亡成为新时代的主题;1978年之后的改革开放,时代主题由强国转向富民;进入21世纪,时代主题又从富民走向了和平崛起。

”——《国学大师之死·前言·国学复兴大趋势》

同道著,当代中国出版社。

请回答:

“1840年至1945年的主题是救亡”,“救亡”成为时代主题的原因是什么?

举例说明这一时期“救亡”的方式和重大历史事件。

解题思路 回答“救亡”成为1840年至1945年时代主题的原因,根据所学知识可知,这一时期西方列强和日本帝国主义的侵略,使中华民族灾难深重,沦为半殖民地半封建社会。

“救亡”的方式和重大历史事件可从改革:

洋务运动、维新变法运动;革命:

辛亥革命、新民主主义革命等来回答。

答案 原因:

西方资本主义国家和日本帝国主义的侵略。

方式及事件:

改革:

洋务运动、维新变法;

革命:

辛亥革命、新民主主义革命。

主题二 中国共产党在民主革命时期的探索实践

1.革命道路探索——从中共二大到八七会议

(1)中共二大提出了最低革命纲领,但是从革命道路上基本上照搬了俄国的以城市为中心的道路。

(2)1927年国民革命失败后,毛泽东在理论上和实践上为中国革命开辟了农村包围城市,武装夺取政权的道路。

2.加强党的自身建设——从八七会议到遵义会议

(1)八七会议旗帜鲜明地清算了大革命后期陈独秀的右倾机会主义错误。

(2)1935年遵义会议上,中国共产党第一次独立自主地运用马克思主义原理解决了党内存在的路线、方针和政策问题,标志着中国共产党逐步走向成熟。

3.中国共产党政策的调整

(1)1935年瓦窑堡会议,制定了建立抗日民族统一战线的方针。

(2)1937年日本全面侵华,中国共产党促成了第二次国共合作。

(3)全民族抗战开始后,中国共产党开辟了敌后战场。

(4)抗战胜利前夕,召开中共七大,将毛泽东思想作为党的指导思想,标志着中国共产党完全走向成熟。

(5)抗战胜利后,中国共产党积极参加重庆谈判并签署了《双十协定》,在重庆政治协商会议上为争取和平与民主取得了主动权。

(6)三大战役胜利后,中国共产党取得了新民主主义革命的基本胜利。

【问题探究】 阅读下列材料:

五四运动后知识分子关于救国方略有三种观点:

一是学术救国、科学救国、教育救国;二是走俄国式革命道路;三是走政治改良道路。

(叶青等学者)

请回答:

(1)道路抉择关系到国家民族的前途命运。

中国共产党代表人民利益最终选择了哪一条道路?

选择的理由是什么?

(2)道路创新是革命成败的关键。

中国共产党人在实践和理论方面是如何创造性地探索了正确的革命道路的?

解题思路 第

(1)问考查了中国民主革命的道路问题,中国共产党代表人民选择了社会主义道路,理由是在半殖民地半封建社会条件下,资本主义道路行不通。

第

(2)问要求从实践和理论两个方面回答中共找到了正确的道路。

实践可回答井冈山农村革命根据地的创建,理论指“农村包围城市”的确立。

答案

(1)俄国式革命道路。

理由:

在中国半殖民地半封建社会条件下,实践证明走资本主义道路是行不通的。

(2)实践:

毛泽东率领秋收起义的部队创建了井冈山革命根据地。

理论:

“农村包围城市”的革命道路。

主题三 中国近现代几种经济形式的相互关系、发展趋势及政治影响

1.相互关系

(1)自然经济依附于外国资本主义经济和官僚资本主义经济,阻碍民族资本主义发展;同时其他四种经济形式的发展都在瓦解自然经济。

(2)外国资本主义经济与官僚资本主义相互勾结、依赖和相互矛盾。

(3)民族资本主义在封建经济、官僚资本和外国资本主义夹缝中生存,具有两面性(革命性和依赖性)。

(4)新民主主义经济发展受到中外反动经济的严重阻碍,同时其发展日益改变着中国半殖民地半封建的社会状况。

2.发展趋势及政治影响

(1)民族资本主义经济在中外反动势力压制和排挤下,日益萎缩,证明中国资产阶级共和国道路走不通。

(2)封建经济、外国资本主义经济、官僚资本主义经济日渐消亡,中国反动势力与帝国主义相勾结的国民党政权走向覆灭。

(3)新民主主义经济日益发展成熟壮大,中共领导的新民主主义革命走向胜利,中国半殖民地半封建社会状况最终终结。

【问题探究】 阅读下列材料:

材料一 观察下面“民族资本主义经济发展曲线图”。

(注:

图中A、B、C、D反映了近代以来我国民族资本主义的基本发展脉络。

)

(1)材料一图中A、D两点分别反映民族资本主义经济怎样的演变状况?

影响C点的最为有利的客观原因是什么?

材料二 中国近代工业发展情况统计表

年代

商办

官办和官商合办

外商企业

设厂数

资本(千元)

设厂数

资本(千元)

设厂数

资本(千元)

1872~1894年

53

4697

19

16196

103

28000

1895~1913年

463

90801

86

28469

136

103153

(注:

商办企业注册资金1万元,外商企业注册资金10万元及10万元以下未做统计)

(2)依据材料二,说明1895~1913年中国近代工业中的三类企业发展情况并指出三类企业各自发展情况的原因。

解题思路 第

(1)问注意问题中点所对应的时代,A点是在1860之后,属于中国民族资本主义的产生时期,D点在1956年,进行社会主义三大改造,民族资本主义消失。

C点是在1914年前后,此时正处于民族资本主义发展的黄金时期,其发展的原因要结合当时的历史环境来说明。

第

(2)问由材料信息可知,三类企业都在发展,但发展情况不同。

比较三类企业变化回答“发展情况”,结合此时中国经济政策调整、西方列强对华侵略加剧、洋务运动的破产等知识回答“原因”。

答案

(1)A点标志着民族资本主义经济的产生,D点标志着民族资本主义经济的消亡。

客观原因:

第一次世界大战期间,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略。

(2)情况:

民族资本主义(商办)企业所占的比重上升,但不占据主导地位;官办和官商合办企业在中国近代工业中所占的比重严重下降;外企一直占据主导。

原因:

商办企业:

清政府为扩大税源,放宽对民间设厂的限制,清政府新政的推动;辛亥革命推翻清政府,减少发展的阻力,南京临时政府鼓励发展资本主义工商业;自然经济的进一步瓦解;实业救国思潮的推动。

官办、官商合办企业:

洋务运动的破产,使兴办洋务企业的高潮逐渐退去。

外企:

《马关条约》给予列强在华开办工厂的特权。

主题四 中国近代社会生活变迁的规律和影响

1.规律

(1)中国近代社会生活的变化经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

(2)中国近代社会生活的变化随着中国近代社会经济、社会思想的变化而不断加深。

(3)中国近代社会生活的变化地域之间存在着严重的不平衡。

(4)中国近代社会生活的变化实质上是东西方文化的激烈碰撞,结果是中西文化逐渐融合,且保留了中华民族的文化特色。

(5)中国近代社会生活的变化,有利于封建因素的消弭和促进中国社会的向前发展。

2.影响

(1)政治上,有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展,推动了先进中国人不断地探索和抗争。

(2)经济上,有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展。

(3)思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国传统文化的精髓,又日趋科学合理。

【问题探究】 阅读下列材料:

近代以来,中西风俗存在很大的差异。

西方大多数人都懂得日食、月食这些自然现象产生的原因,而中国人却大多保持

着恐惧心理和迷信活动;西方人立身处事以切身利害为进退,而中国人以对人的忠孝节义为立身处事之本;西方人讲平等、重竞争、交往务实、不尚空谈,而中国人讲礼乐、重亲和;西方人重视自身现实的生命,讲求今生的享乐,而中国人重视生命的延续和子孙的繁衍。

请回答:

材料体现了中国近代风俗有何特点?

运用所学知识,分析近代西方风俗形成的主要原因。

解题思路 从材料中归纳特点;从政治、经济、文化等方面分析原因。

答案 特点:

大多缺乏科学知识;不重平等;不重竞争;重视传统道德;尚空谈;重亲和;重视生命的延续和子孙的繁衍。

原因:

经济上:

受西方国家由农业社会向工业社会转化,工业革命取得丰硕成果的影响。

政治上:

受资产阶级民主代议制度的确立,法治取代人治,否定封建等级制度的影响。

思想文化上:

文艺复兴、宗教改革和启蒙运动解放了人们的思想,人文主义思潮和自由、平等、博爱的政治观念成为思想文化的主流,人们崇尚理性。

科学上:

自然科学的产生和发展,生物进化论对“上帝造人”说的否定,人们崇尚科学。

通史排查——真题对点

知识点一 五四运动

1.(2013·山东高考)1923年,陈独秀说:

“五四运动虽然未能达到理想的成功,而在此运动中最努力的革命青年,遂接受世界的革命思潮,由空想而实际运动,开始了中国革命之新的方向。

”陈独秀所说的“中国革命之新的方向”指( )

A.武装革命B.无产阶级革命

C.民族革命D.国民革命

辨别选项 A:

武装革命以往就有;C:

三民主义已经提出;D:

国民革命尚未开始。

答案 B

2.(2011·新课标全国高考)甲午战争后的“公车上书”与巴黎和会时的五四运动都是爱国救亡运动,但两者的规模与影响差别甚大,其主要原因在于( )

A.民族觉醒程度与群众基础不同

B.外交失利导致的损害程度不同

C.大众传媒发展水平与方式不同

D.列强攫取中国利权的手段不同

调动知识 公车上书仅局限于知识分子,而五四运动各阶层广泛参与。

辨别选项 B项是次要原因;C项不是原因;D项是外因。

答案 A

知识点二 国共两党关系

3.(2013·江苏高考,节选)不同的历史时期,国共两党合则有利于民族的利益,分则有损民族的利益。

阅读下列材料:

材料一 (见下面示意图)

北伐战争前夕中国政治形势示意图(1926年)

请回答:

(1)指出材料一反映的当时中国所处的政治状况。

为了深入地推进革命,国共两党发动了哪一重大军事斗争?

结合所学知识,辩证地指出国民革命运动的结局。

审题关键 地图中相关信息,特别是注解的三大军阀、国民党和地图名称。

答案

(1)状况:

军阀割据;国民党在南方建立革命根据地。

斗争:

国共联合发动北伐战争。

结局:

动摇了(或基本推翻)北洋军阀统治;国民党右派叛变革命,国民革命失败(或第一次国共合作破裂)。

4.(2012·江苏高考)晋冀鲁豫解放军在鲁西南强渡黄河后,国民党方面“对于解放军下一步究竟是东越运河、直接策应华东野战军打破国民党军的重点进攻,还是南进截断陇海路直趋徐州、粉碎蒋介石的作战计划,捉摸不定。

”解放军的“下一步”军事行动及其真实意图是( )

A.跃进大别山,开始战略反攻

B.夺取徐州,准备战略决战

C.破坏陇海路,支援淮海战役

D.强渡长江,迅速解放南京

主要依据 从“策应……打破重点进攻”可判断出人民解放军此时尚处于战略防御阶段。

答案 A

知识点三 抗日战争

5.(2013·北京高考)中国共产党曾提出“赞助建立全中国统一的民主共和国”。

当“全中国统一的民主共和国建立之时,苏维埃区域即可成为全中国统一的民主共和国的一个组成部分,苏区人民的代表,将参加全中国的国会,并在苏区实行与全中国一样的民主制度。

”中国共产党提出这一主张有利于( )

A.推动国民革命不断深入B.创立苏维埃革命根据地

C.建立抗日民族统一战线D.夺取解放战争最后胜利

主要依据 根据“苏区”判断出是国共十年对峙时期,“全中国”判断出是为了建立抗日民族统一战线。

辨别选项 A:

第一次国共合作时期;B:

革命根据地开始创立于1927年;D:

解放战争时期。

答案 C

6.(2013·安徽高考)右图是抗日战争时期的一幅漫画。

符合其主题

的是( )

①日本企图从海上封锁中国 ②抗日战争开始进入相持阶段 ③中国抗战牵制了日军主要兵力 ④侵略扩张使日本陷入战争泥潭

A.①②B.①④C.②③D.③④

(注:

1941年12月日

本挑起太平洋战争)

关键信息 “1941年”“挑起太平洋战争”。

答案 D

知识点四 近代后期民族工业的发展

7.(2013·安徽高考)下图显示以下年份外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总额中所占比例。

据此分析,下列表述正确的是( )

A.民族资本主义处于初步发展阶段

B.民族资本依然受到外国资本挤压

C.国民政府的官僚资本体系开始崩溃

D.国际局势决定着中国产业资本发展

辨别选项 注意读图分析,尽管从1913年到1936年民族资本有较大发展,但外国资本一直占有很大份额,所以选B。

民族资本主义处于初步发展阶段是在19世纪末,排除A;国民政府官僚资本体系开始崩溃不符合史实,排除C;国际局势对中国产业资本的影响材料没有反映,排除D。

答案 B

8.(2013·江苏单科)下表从一个方面反映了中国民族工业的发展状况。

造成这种状况的主要原因是( )

中国轮船统计

年份

船只

吨位

其中千吨以上轮船

船只

吨位

1928

1352

290791

117

213482

1930

2792

415447

138

247969

1932

3456

577257

178

342211

1935

3895

675173

208

461812

A.全面抗战运输物资的需要

B.帝国主义放松对华经济侵略

C.“国民经济建设运动”的促进

D.《中美友好通商航海条约》的签订

辨别选项 解答时注意时间范围:

1928~1935年,是南京国民政府统治前期。

A项是在1937年后;B项是在一战期间(1912~1919年);D项是在解放战争时期(1945年后)。

由此排除A、B、D。

因此正确答案选C。

答案 C

知识点五 毛泽东思想

9.(2012·广东高考)周恩来说:

“共产国际的领导同志都还担心我们离工人阶级太远了。

我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。

共产国际的一些同志听了之后大哗,不以为然。

”对这段话的正确理解是( )

A.中国工人阶级尚未登上政治舞台

B.共产国际反对农民参加中国革命

C.中国奉行独立自主的和平外交政策

D.中国共产党坚持马克思主义中国化

理解题意 从题干材料可以看出中国共产党已经根据国情形成“工农武装割据”道路,这摆脱了俄国革命模式,体现了马克思主义的中国化。

答案 D

10.(2012·海南高考)1949年3月,中共七届二中全会提出全党工作重心的转变,这意味着( )

A.农村土地革命的胜利完成

B.农村包围城市的革命阶段基本结束

C.对工人与农民阶级地位的重新认识

D.社会主义革命与建设的迅速展开

审题关键 “七届二中全会”、“工作重心”。

答案 B

模块排查——线性题组

政治模块题组

1.五四运动中,学生的表现日益激进,胡适和蒋梦麟联名发表《我们对于学生的希望》。

文中写道:

“荒唐的中年、老年人闹下了乱子,却要未成年的学子抛弃学业,荒废光阴,来干涉纠正,这是天下最不经济的事。

”文中“中年、老年人闹下了乱子”指的是( )

A.与日本签订《马关条约》B.参加了第一次世界大战

C.袁世凯复辟帝制D.巴黎和会中国外交失败

理解题意 考查五四运动爆发的原因。

答案 D

2.“1926年9月被人嗤之以鼻的国民党人攻下了长沙、岳州、武昌和汉口。

1927年春他们拿下了南京和上海,到1928年6月,北京和整个中国北方都归他们统治了。

”这则新闻报道反映的中国政局变化是指( )

A.国民党反袁斗争取得胜利

B.北洋军阀的统治基本结束

C.日本侵华受到有效遏制

D.国民党发动第五次“围剿”

辨别选项 A、C、D三项与题干时间不符。

答案 B

3.“学生、平民和城市精英……从中国沿海地区向内地的被迫撤退,造成促进‘心理统一’的强大压力,并加强了过去联系微弱的中国社会各阶层之间的认同感。

”(《中国的近代化》)这种“心理统一”和“认同感”促成了( )

A.国民革命的兴起B.土地革命的开展

C.抗日战争的胜利D.战略反攻的开始

理解题意 “心理统一”和“认同感”是指抗日民族统一战线的建立。

答案 C

4.观察下表,导致1946~1947年国共军队数量变化的直接原因是( )

军队

年份

共产党军队

国民党军队

1946

127万

430万

1947

195万

370万

A.抗战结束,国共军队休整

B.内战爆发,共产党精兵简政

C.中共粉碎国军进攻,成功进行战略反攻

D.中共打败国军进攻,准备进行战略决战

审题关键 “1946年”“1947年”。

答案 C

经济模块题组

5.1928年,全国经济会议和全国财政会议