加油站岩土工程勘察任务书讲解.docx

《加油站岩土工程勘察任务书讲解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加油站岩土工程勘察任务书讲解.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

加油站岩土工程勘察任务书讲解

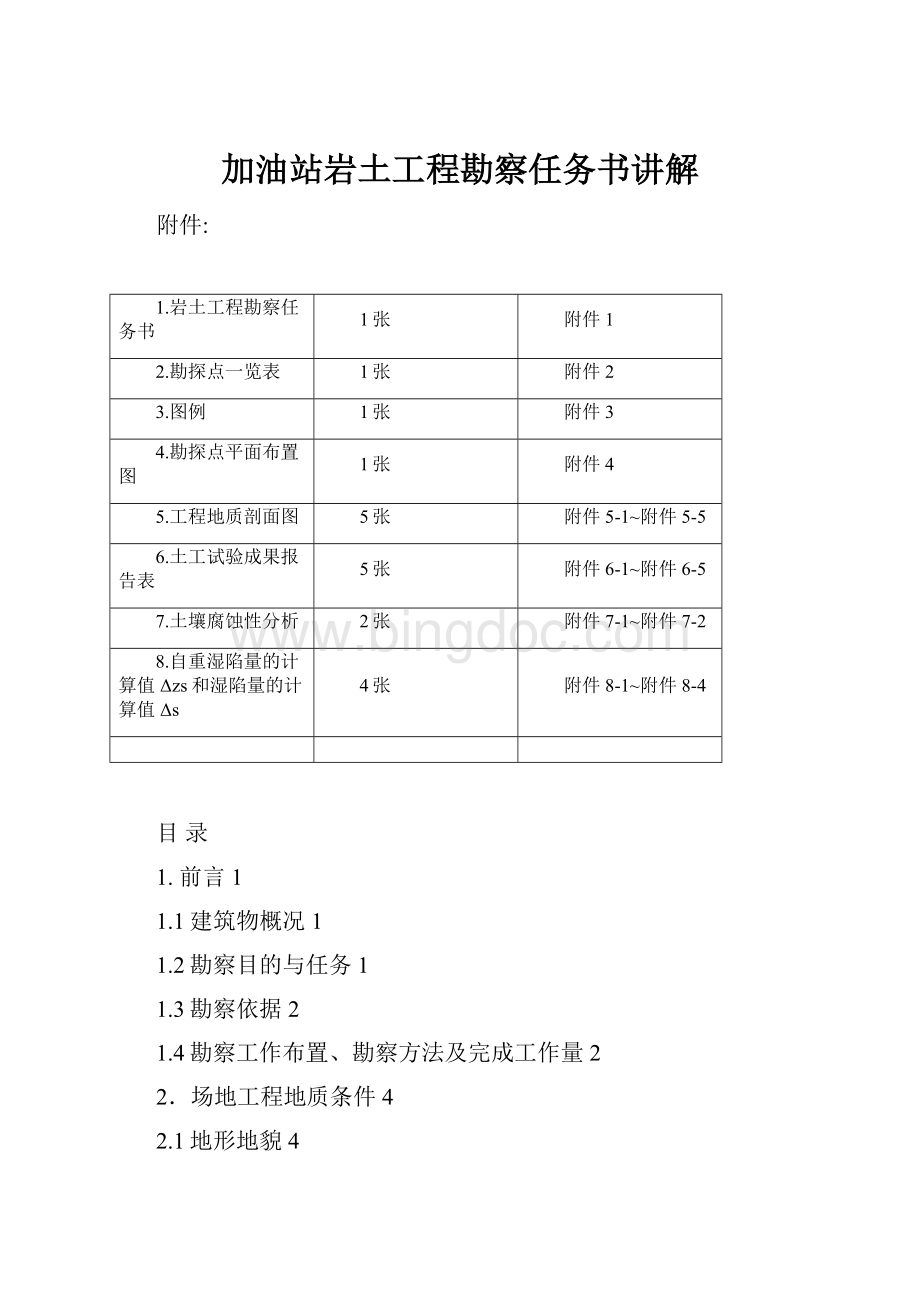

附件:

1.岩土工程勘察任务书

1张

附件1

2.勘探点一览表

1张

附件2

3.图例

1张

附件3

4.勘探点平面布置图

1张

附件4

5.工程地质剖面图

5张

附件5-1~附件5-5

6.土工试验成果报告表

5张

附件6-1~附件6-5

7.土壤腐蚀性分析

2张

附件7-1~附件7-2

8.自重湿陷量的计算值Δzs和湿陷量的计算值Δs

4张

附件8-1~附件8-4

目录

1.前言1

1.1建筑物概况1

1.2勘察目的与任务1

1.3勘察依据2

1.4勘察工作布置、勘察方法及完成工作量2

2.场地工程地质条件4

2.1地形地貌4

2.2地质构造4

2.3岩土工程地质特征4

2.4地下水水文地质6

2.5季节性冻土标准冻深6

2.6不良地质作用6

3.场地与地基工程地质评价6

3.1地基土物理力学性质6

3.2地基土压缩性评价7

3.3湿陷性评价7

3.4地基土承载力特征值8

3.5地下水及地基土腐蚀性评价9

3.6地基均匀性评价9

4.场地稳定性和适宜性评价9

5.地震效应分析9

5.1建筑抗震地段划分9

5.2地震基本烈度、设计基本地震加速度及设计地震分组9

5.3场地土类型及建筑场地类别10

5.4饱和土液化判别10

6.地基处理方案10

6.1天然地基可行性分析10

6.2拟建建筑物地基处理方案10

6.3成桩可行性分析12

7.基坑开挖与支护12

8.设计与施工中应注意的问题12

9.结论与建议12

1.前言

受蒲城五原石油气化有限公司的委托,陕西地矿第二工程勘察院承担了蒲城五原路加油站拟建场地的岩土工程详细勘察任务。

勘察前,中北工程设计咨询有限公司提供了岩土工程勘察任务书(见附件1)。

1.1建筑物概况

拟建场地位于蒲城县解放路与五原路什字东南角。

根据建筑总规划图及岩土工程勘察任务书(见附件1),其建筑规模及设计要求见表1-1。

建筑物概况一览表

表1-1

建(构)筑物

名称

层数

结构

类型

基础

类型

地基础设计等级

高度

基础埋置深度(m)

基底压力

标准组合值(kPa)

罩棚

1

砖混

独立基础

丙级

7.7

-1.8

180

站房

1

钢结构

条形基础

丙级

3.6

-1.2

180

罐区

1

混凝土

条形基础

丙级

-4.8

-4.8

180

1.2勘察目的与任务

本次勘察的目的旨在为建筑设计提供地质资料。

主要任务为:

①查明场地内及其附近有无影响工程建设稳定性的不良地质作用,并对建筑的适宜性进行评价;

②查明场地土的地层结构,岩性特征及物理力学性质指标,确定地基土承载力特征值;③查明黄土湿陷性,确定场地湿陷类型及地基湿陷等级;

④查明地下水位埋深、水的类型,地下水和地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性,并对拟建工程建设的影响提出设计建议;

⑤划分场地抗震地段,土的类型和建筑场地类别,评价场地与地基的地震效应,并提供相应的地震动参数值;

⑥如需采用桩基,则提供桩基设计所需要的岩土工程技术参数,如桩长、桩径,估算单桩竖向极限承载力标准值;

⑦提供基坑开挖支护的建议方案和相应的岩土工程技术参数;

⑧根据场地岩土工程地质条件,对地基基础方案进行评价并提出设计建议。

1.3勘察依据

本次勘察工作主要技术依据有:

(1)《岩土工程勘察任务委托书》(见附件1);

(2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版);

(3)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004);

(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011);

(5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008);

(6)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012J220—2012);

(7)《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010);

(8)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);

(9)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999);

(10)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001);

(11)《工程地质手册》(第四版)。

1.4勘察工作布置、勘察方法及完成工作量

1.4.1拟建建筑类别与岩土工程勘察等级

根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004),拟建场地建筑物均为湿陷性黄土地区丙类建筑,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),拟建工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为一级。

综合划分本场地建筑物岩土工程勘察等级为甲级。

1.4.2勘察工作布置

根据有关规范,我院在勘察之前进行了现场踏勘并编制了岩土工程勘察纲要。

根据拟建建筑物总平面图和设计要求,按现行有关规范的规定,勘探点沿拟建建筑物轮廓线布置,共布置探井8眼,编号为1#~8#,井深18.2~25.2m。

勘探点的位置详见附件4(勘探点平面布置图),各勘探点深度见附件2。

1.4.3勘察工作方法

我院于2015年7月1日进入现场勘察,当日结束了外业工作。

本次勘察采用放点,井探及取样,技术人员现场编录及室内土工试验等工作方法。

(1)放点

本次勘察依据甲方提供的总平面规划图,采用罗盘、钢尺测放各勘探点的位置。

从五原路与解放路什字的高程点(假设该点高程为0.00m),采用水准仪引测各勘探点的井口高程见勘探点一览表(附件2)。

本次勘察时,由于本场地建筑物的±0高程未确定,为了计算方便,假设拟建场地建筑物的±0高程为0.00m。

(2)井探及取样

探井采用机械洛阳铲挖掘,直径700mm。

人工井壁刻取不扰动样,取样间距1.0~2.0m,不扰动样的取样质量全部达到Ⅰ级。

(4)室内土工试验

室内土工试验由陕西省地矿局综合地质大队实验室承担完成,土工试验执行《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)。

除进行常规试验项目外,还进行了黄土湿陷性试验、快剪试验和土腐蚀性分析。

试验结果见附件6~附件7。

1.4.4完成工作量

本次勘察完成的实物工作量见表1-2。

勘察完成工作量汇总表

表1-2

工作内容

单位

工作量

勘探点测放

个

8

探井

m/眼

159.60/8

室

内

土

工

试

验

不扰动样

组

84

常规项目

组

84

湿陷性试验

组

84

快剪试验

组

12

土壤腐蚀性分析

件

2

2.场地工程地质条件

2.1地形地貌

拟建场地北高南低,地势起伏较大,现地面高程介于-1.25~1.86m之间,最大高差达3.11m。

地貌单元属渭北二级黄土台塬区。

2.2地质构造

场地位于渭河断陷盆地东北边缘,属蒲城—合阳断阶,县城北部有北东向蒲城正断层,倾向南东,倾角60--70度,延伸长度大于10kM。

县城南部有北东向的敬母寺正断层,倾向北西,倾角70度左右,延伸长度大于10kM。

县城西有北西向延伸的坡头—龙阳平移正断层,倾向南西,倾角60-70度,延伸长度大于30kM。

拟建场地距上述断裂500m以上,场地内无断裂通过。

2.3岩土工程地质特征

场地地基土主要由第四纪晚更新世黄土(Q3)及中更新世(Q2)黄土组成,夹二层古土壤。

在勘探深度内,根据土的岩土工程地质特征,综合将本场地土分为6个工程地质层,自上而下依次为:

①杂填土(Q4ml):

杂色,土质不均匀,多含建筑垃圾。

该层分布于场地南部区域,层厚介于1.20~2.60m之间,层顶高程介于-1.25~1.86m之间。

②-黄土(Q3eol):

岩性为粉土,褐黄色,稍湿,稍密。

土质均匀,孔隙发育,具大孔、虫孔,零星含蜗牛壳残片、白色钙膜和菌丝。

据土工试验资料:

含水率介于7.4~16.5%之间,平均值

=12.7%,孔隙比

=1.091。

该层分布整个场地,层厚介于2.20~6.80m之间,层顶埋深介于,0.00~2.60m,层顶高程介于-3.65~1.72m之间。

③-古土壤(Q3el):

岩性为粉质粘土,棕红~棕褐色,稍湿,坚硬。

土质较均匀,呈团粒结构,孔隙发育,具大孔、虫孔,多含钙丝、白色钙膜及钙质结核。

据土工试验资料:

含水率介于11.1~16.7%之间,平均值

=15.2%,液性指数

﹤0。

该层分布整个场地,层厚介于1.60~2.20m之间,层顶埋深介于4.60~6.80m之间,层顶高程介于-5.85~-4.54m之间。

④-黄土(Q2eol):

岩性为粉土,褐黄色,中密,稍密。

土质均匀,孔隙发育,零星含蜗牛壳残片、白色钙膜和菌丝。

据土工试验资料:

含水率介于11.6~18.0%之间,平均值

=14.5%,孔隙比

=0.898。

该层分布整个场地,层厚介于8.50~9.20m之间,层顶埋深介于6.80~8.40m之间,层顶高程介于-8.05~-6.44m之间。

⑤-古土壤(Q2el):

岩性为粉质粘土,棕红~棕褐色,稍湿,坚硬。

土质较均匀,呈团粒结构,孔隙发育,具大孔、虫孔,多含钙丝、白色钙膜及钙质结核。

据土工试验资料:

含水率介于15.0~19.1%之间,平均值

=17.3%,液性指数

﹤0.05。

该层分布整个场地,层厚介于0.80~3.90m之间,层顶埋深介于15.40~17.60m之间,层顶高程介于-16.65~-15.44m之间。

⑥-黄土(Q2eol):

岩性为粉土,褐黄色,稍湿,中密。

土质均匀,孔隙发育,零星含蜗牛壳残片、白色钙膜和菌丝。

据土工试验资料:

含水率介于13.8~18.2%之间,平均值

=15.5%,孔隙比

=0.823。

该层分布整个场地,最大揭露厚度5.90m,层顶埋深介于19.30~20.90m之间,层顶高程介于-20.55~-19.28m之间。

各层地基土的空间分布见工程地质剖面图(附件5-1~附件5-5)。

2.4地下水水文地质

本次最大勘探深度25.2m,未揭露地下水。

据区域资料,场地地下水属第四纪松散岩类孔隙潜水,水位多年变幅2m左右。

2.5季节性冻土标准冻深

据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)附录F:

场地季节性冻土标准冻深小于0.60m,对建筑物地基无影响。

2.6不良地质作用

本场地内及其附近未见有影响工程建设稳定性的不良地质作用。

3.场地与地基工程地质评价

3.1地基土物理力学性质

3.1.1地基土一般物理力学性质

为查明地基土的一般物理力学性质,本次勘察在勘探深度范围内,共采取了84组不扰动样在室内进行物理力学性质指标测试。

试验结果见附件6(土工试验成果报告表),各层土的物理力学性质指标统计结果见表3-1。

3.1.2地基土剪切试验结果

为确定基坑开挖和支护的岩土参数,对8m以上共计12组样进行了快剪试验,试验结果见附件6(土工试验成果报告表),其统计结果见表3-2。

地基土剪切试验成果统计表

表3-2

层号及岩性

试验组数

c(kPa)

φ(度)

范围值

平均值

标准值

范围值

平均值

标准值

②-黄土

9

17.0~35.0

26.0

22.5

18.5~29.5

22.9

20.5

③-古土壤

3

22.0~52.0

32.0

/

20.3~33.4

25.0

/

3.2地基土压缩性评价

根据土工试验资料,按压缩系数对各层土压缩性进行综合评价,归纳统计结果见表3-3。

地基土压缩性评价表

表3-3

层号及岩性

试验组数

压缩系数a1-2(MPa-1)

压缩模量E1-2(MPa)

压缩性评价

区间值

平均值

区间值

平均值

②-黄土

30

0.05~0.95

0.44

2.18~35.71

7.69

中压缩性土

③-古土壤

11

0.07~0.57

0.18

3.73~24.96

15.45

中压缩性土

④-黄土

29

0.04~0.22

0.11

9.47~46.71

19.67

中压缩性土

⑤-古土壤

8

0.09~0.13

0.10

14.72~21.09

18.60

中压缩性土

⑥-黄土

6

0.06~0.13

0.10

14.33~30.56

20.94

中压缩性土

3.3湿陷性评价

根据附件6(土工试验成果报告表),②-黄土湿陷系数δs介于0.047~0.138之间,

=0.094,湿陷性严重;③-古土壤湿陷系数δs介于0.004~0.0163之间,

=0.032,湿陷性中等;④-黄土湿陷系数δs介于0.004~0.048之间,

=0.025,湿陷性轻微;⑤-古土壤湿陷系数δs介于0.011~0.040之间,

=0.023,湿陷性轻微;⑥-黄土湿陷系数δs介于0.012~0.032之间,

=0.026,湿陷性轻微。

依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第4.4.4条及第4.4.5条,计算地基土的自重湿陷量及湿陷量。

其中,自重湿陷量自现地面算起,β0取1.2,详细计算结果见附件8(自重湿陷量计算值Δzs);湿陷量自基础底面下算起(假设拟建场地建筑物的+0高程皆为0.00m,根据岩土工程勘察任务书(见附件1):

罩棚、站房、罐区的基础埋深分别为:

-1.80m、-1.20m、-4.80m,则拟建建筑基础底面高程分别为:

-1.80、-1.20m、-4.80m),累计至非湿陷性土层顶面止。

β在基础下0~5m取1.5,5~10m之间取1.0,10m以下取0.9。

详细计算结果见附件8(湿陷量计算值ΔS)。

各勘探点湿陷类型和湿陷等级评价见表3-4。

场地湿陷性类型及地基湿陷等级评价表

表3-4

建筑物

名称

勘探点

编号

自重湿陷量Δzs

计算值(mm)

湿陷量Δs

计算值(mm)

场地湿陷

类型

地基湿陷

等级

罐区

1#

372

395

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

3#

408

264

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

站房

4#

606

1046

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

5#

441

819

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

罩棚

7#

489

853

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

8#

526

987

自重湿陷

Ⅳ级(很严重)

表3-4结果表明,本场地自重湿陷量计算值介于372~606mm之间,湿陷量计算值介264~1046mm之间。

依《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第4.4.3条、第4.4.7条判定:

本场地为自重湿陷性黄土场地,场地地基湿陷等级为Ⅳ级(很严重)。

当拟建建筑物的+0高程与本次假设的+0高程不一致时,应重新进行湿陷量计算和湿陷性评价。

3.4地基土承载力特征值

根据土工试验资料,并结合地基土野外特征及地区建筑经验,综合确定各层地基土的承载力特征值见表3-5。

地基土承载力特征值

层号及岩性

①-杂填土

②-黄土

③-古土壤

④-黄土

⑤-古土壤

⑥-黄土

承载力特征值

fak(kPa)

120

140

150

160

170

180

表3-5

3.5地下水及地基土腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)(2009年版)附录G,拟建场地环境类型为Ⅲ类。

本次最大勘探深度25.2m,可不考虑地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性。

根据土壤腐蚀性分析成果(附件7)判定:

场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋皆具微腐蚀性。

3.6地基均匀性评价

本场地地基土分布连续,层位稳定,无软弱夹层,为均匀性地基。

4.场地稳定性和适宜性评价

拟建场地内无活动断裂等影响工程建设稳定性的不良地质作用,场地稳定性较好,适宜建筑。

5.地震效应分析

5.1建筑抗震地段划分

本场地内及其附近未见影响工程建设稳定性的不良地质作用。

按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)判定,本场地属建筑抗震一般地段。

5.2地震基本烈度、设计基本地震加速度及设计地震分组

按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)附录A之规定,本场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组,特征周期值为0.40s。

5.3场地土类型及建筑场地类别

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),场地土类型为中硬土,场地覆盖层厚度大于5m,建筑场地类别为Ⅱ类。

5.4饱和土液化判别

本次最大勘探深度25.2m,未揭露地下水。

按《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)第4.3.2条及第4.3.3条判定,本场地建筑物在建筑设计时,可不考虑液化影响。

6.地基处理方案

6.1天然地基可行性分析

勘察结果表明,本场地为自重湿陷性黄土场地,场地地基湿陷等级为Ⅳ级(很严重),且天然地基的承载力不能满足建筑物的要求,故天然地基方案不可行。

6.2拟建建筑物地基处理方案

6.2.1垫层法

勘察结果表明,本场地为自重湿陷性黄土场地,场地地基湿陷等级为Ⅳ级(很严重)。

按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第6.1.1条和6.1.4条规定,应消除地基的部分湿陷量。

根据场地工程地质条件,结合蒲城地区的地基处理经验,从经济、安全方面考虑,拟建场地建筑物可采用垫层法处理地基。

按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004)6.1.5条第3款的要求,对Ⅳ级(很严重)自重湿陷性场地的丙类建筑,地基处理厚度不应小于4m,且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量,不应大于200mm。

垫层的上部应采用3:

7灰土分层回填夯实,厚度不小于1.50m,下部可采用素土分层回填夯实。

依《湿陷性黄土地区建筑规范》6.1.2条的规定,当为局部处理时,每边应超出基础底面宽度的3/4,并不小于1m;当为整片处理时,垫层四周从建筑物外墙的基础外缘外放不宜小于处理土层厚度的1/2,并不应小于2m。

垫层施工应严格执行现行有关标准。

按此方案处理地基后,下部未处理土层的剩余湿陷量仍大于200mm,应按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004)5.1.1条第4款的要求采取结构措施和检漏防水措施或严格防水措施。

6.2.2挤密桩法

拟建场地建筑物亦可采用挤密桩法处理地基。

该方法既可消除地基湿陷性,又可提高地基土强度。

根据岩土工程勘察任务委托书(见附件1)和场地岩土特征,建议挤密桩桩长见表6-1。

当拟建建筑物的+0高程与本次假设的+0高程不一致时,挤密桩的桩长应重新确定。

建议处理挤密桩桩长一览表

表6-1

建筑物名称

假设+0高程(m)

基础埋深

(m)

基础底面高程(m)

桩长

(m)

桩底高程(m)

罩棚

0.00

-1.80

-1.80

≥14.00

≤-15.80

站房

0.00

-1.20

-1.20

≥12.00

≤-13.20

罐区

0.00

-4.80

-4.80

≥6.50

≤-11.30

密桩施工应采用沉管成孔,成孔直径0.40m,桩孔内采用素土或灰土分层回填夯实,夯锤重1.8t左右,要求成桩后桩体土的压实系数不小于0.97,桩间土的平均挤密系数不小于0.93。

当桩间距、排距等参数适宜时,可消除桩间土的湿陷性,灰土挤密桩复合地基承载力特征值可达到250kPa以上,素土挤密桩复合地基承载力特征值可达180kPa以上,均满足设计要求。

挤密桩施工时在桩顶应预留0.50m厚的虚桩,施工结束后挖除虚桩,在基底下设置厚度不小于0.50m的整片3:

7灰土垫层。

挤密桩全面施工前应进行试桩工作,以确定该方法的有关设计、施工参数及适宜性,复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定。

根据场地岩土特征,建议试桩桩距0.85m,排距0.736m,呈正三角形布桩。

挤密桩的设计、施工和质量检验应符合《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)的有关规定。

按此方案处理地基后,如下部未处理土层的剩余湿陷量仍未满足规范要求。

建议按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025—2004)5.1.1条的要求采取结构措施和检漏防水措施。

6.3成桩可行性分析

拟建场地土层含水率偏低,呈坚硬~硬塑状,桩孔采用沉管成孔困难时,对含水率偏低的区域应采用注水增湿措施。

7.基坑开挖与支护

本场地建筑物基坑开挖时,存在边坡的稳定性问题。

因拟建场地开阔,具备放坡条件,故应优先考虑放坡,建议坡比按1:

0.4。

如需进行边坡支护时,进行边坡支护设计所需的岩土设计参数建议值如下:

②-黄土γ=14.4kN/m3ΦK=20.5°CK=22.5kPa

③-古土壤γ=16.8kN/m3ΦK=25.0°CK=32.0kPa

8.设计与施工中应注意的问题

8.1基坑土方开挖应严格按设计要求进行施工,不得超挖。

基坑周边严禁堆载。

土方开挖完成后应防止水浸和暴露,并应及时进行地下隐蔽工程施工。

8.2无论采用何种地基处理方案,均应挖去上部杂填土再进行施工,并验证地基处理方案的适用性,全面施工前应进行试桩,并经质量检测以确定桩的设计与施工参数,施工结束后应按规范规定进行质量检测。

8.3拟建建筑场地临近居民区,当采用挤密法对地基进行预处理时,应采取合理施工措施,以免对周围环境和居民正常生活产生影响。

9.结论与建议

9.1本场地及其附近未见影响工程建设稳定性的不良地质作用,建筑场地稳定性较好,适宜建筑。

9.2场地季节性冻土标准冻深小于0.60m,对建筑物地基无影响。

9.3本场地为自重湿陷性黄土场地,场地地基湿陷等级为Ⅳ级(很严重)。

9.4建议各层地基土的承载力特征值见3.4节。

9.5本次最大勘探深度25.00m,未揭露地下水。

可不考虑地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性。

场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋皆具微腐蚀性。

9.6本场地属建筑抗震一般地段。

场地土为中硬土,建筑场地类别为Ⅱ类。

设计时可不考虑饱和土液化影响。

9.7本场地建筑抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计地震加速度为0.15g,特征周期为0.40s。

9.8建议的地基处理方案详见第6节。

基坑开挖时,存在边坡的稳定性问题。

本场开阔,具备放坡条件,故应优先考虑放坡,建议坡比按1:

0.4。

如需进行边坡支护时,建议请有资质的专业单位,进行专门的支护方案设计,进行边坡支护。

9.9基坑开挖后应进行验槽和普探工作,遇不良地质现象时,应按有关规范进行处理。

9.10施工中应严格执行国家现行有关规范、规程,加强管理,精心组织,确保施工质量。

今后使用中应注意防止水下渗。

9.11当本场地建筑物的+0高程与本次假设的+0高程不一致时,地基湿陷量和地基处理深度应重新核算。

9.12根据2006年12月19日(陕建发[2006]182号)文,四.四条要求,本报告未经施工图设计文件审查通过,不得作为施工图设计依据。