高考物理一轮题库第十九章 热光学实验.docx

《高考物理一轮题库第十九章 热光学实验.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考物理一轮题库第十九章 热光学实验.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考物理一轮题库第十九章热光学实验

第十九章热光学实验

2005—2009年高考题

一、选择题:

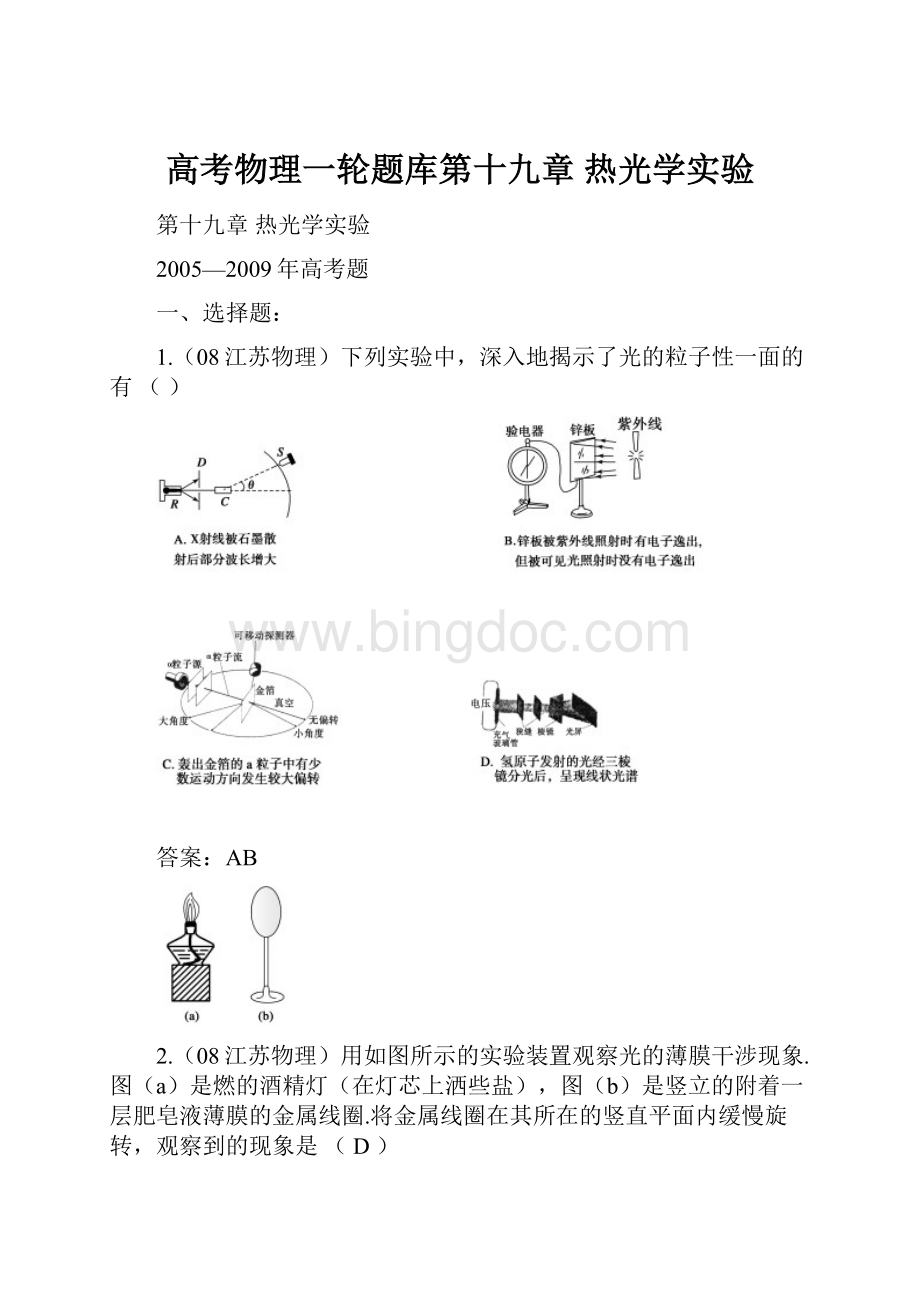

1.(08江苏物理)下列实验中,深入地揭示了光的粒子性一面的有()

答案:

AB

2.(08江苏物理)用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象.图(a)是燃的酒精灯(在灯芯上洒些盐),图(b)是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属线圈.将金属线圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是(D)

(A)当金属线圈旋转30°时,干涉条纹同方向旋转30°

(B)当金属线圈旋转45°时,干涉条纹同方向旋转90°

(C)当金属线圈旋转60°时,干涉条纹同方向旋转30°

(D)干涉条纹保持不变

答案:

D

3.(07广东物理)为焦耳实验装置简图,用绝热性良好的材料将容器包好.重物下落带动叶片搅拌容器里的水,引起水温升高.关于这个实验,下列说法正确的是()

A.这个装置可测定热功当量

B.做功增加了水的热量

C.做功增加了水的内能

D.功和热量是完全等价的,无区别

解析可通过重力做功与水温升高吸收的热量,测定热功当量,做功增加了水的内能,而热量只是热传递过程中内能改变的量度,所以做功与热量是不同的.

答案AC

4.(07江苏物理)分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.据此可判断下列说法中错误的是(B)

A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性

B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大

C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大

D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料中掺入其它元素

[解析]分子间作用力随距离的变化而变化,若rr0时,随分子间距离r的增大,分子力可能先增大后减小,故B项说法是错误的.

答案B

5.(07江苏物理)光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不能反映光的偏振特性的是()

A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发生变化

B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线与折射光线之间的夹角恰好是90°时,反射光是偏振光

C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振滤光片可以使景像更清

D.通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到彩色条纹

[解析]在垂直于传播方向的平面上,只沿着某个特定方向振动的光是偏振光,A、B选项反映了光的偏振特性,C是偏振现象的应用,D是光的衍射现象.

答案D

6.(07重庆理综)为估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水位上升了45mm.查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s.据此估算该压强约为(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103kg/m3)(A)

A.0.15PaB.0.54PaC.1.5PaD.5.4Pa

[解析]设圆柱形水杯的横截面积为S,则水杯中水的质量为m=ρV=103×45×10-3S=45S,由动量定理可得:

Ft=mv,而p=

所以p=

=

Pa=0.15Pa.

答案A

7.(06全国1理综)利用图中装置研究双缝干涉现象时,有下面几种说法:

A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄

B.将滤光片由蓝色的换成红色的,干涉条纹间距变宽

C.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽

D.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄

E.去掉滤光片后,干涉现象消失

其中正确的是()

答案:

ABD

8.(06江苏物理)用隔板将一绝热容器隔成A和B两部分,A中盛有一定质量的理想气体,B为真空(如图①),现把隔板抽去,A中的气体自动充满整个容器(如图②),这个过程称为气体的自由膨胀,下列说法正确的是()

A.自由膨胀过程中,气体分子只做定向运动

B.自由膨胀前后,气体的压强不变

C.自由膨胀前后,气体的温度不变

D.容器中的气体在足够长的时间内,能全部自动回到A部分

[解析]气体分子永不停息地做无规则运动,故A错;自由膨胀后,气体对外做功W=0,容器绝热,其热传递能量Q=0,由热力学定律可知,其内能不变,气体温度不变,但由于膨胀体积变大,故压强减小,所以B错,C对;涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D错.

答案C

二、非选择题:

9.(08江苏物理)

(1)空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×l05J.试问:

此压缩过程中,气体(填“吸收”或“放出”)的热量等于J.

(2)若一定质量的理想气体分别按下图所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是(填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能(填“增加”、“减少”或“不变”).

(3)设想将1g水均匀分布在地球表面上,估算1cm2的表面上有多少个水分子?

(已知1mol水的质量为18g,地球的表面积约为5×1014m2,结果保留一位有效数字)

答案

(1)放出5×104

(2)C增加(3)7×103

10.(08江苏物理)如图所示,用导线将验电器与洁净锌板连接,触摸锌板使验电器指示归零.用紫外线照射锌板,验电器指针发生明显偏转,接着用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,发现验电器指针张角减小,此现象说明锌板带电(选填“正”或“负”);若改用红外线重复以上实验,结果发现验电器指针根本不会发生偏转,说明金属锌的极限频率___红外线的频率(选填“大于”或“小于”).

答案:

正大于

11.(07广东物理)

(1)放射性物质

Pb和

Co的核衰变方程分别为:

Po→

Pb+X1

Co→

Ni+X2方程中的X1代表的是,X2代表的是.

(2)如图所示,铅盒内装有能释放

、

和

射线的放射性物质,在靠近铅盒的顶部加上电场E或磁场B,在图(a)、(b)中分别画出射线运动轨迹的示意图.(在所画轨迹上须标明是

、

和

中的哪种射线)

(3)带电粒子的荷质比

是一个重要的物理量.某中学物理兴趣小组设计了一个实验,探究电场和磁场对电子运动轨迹的影响,以求得电子的荷质比,实验装置如图所示.

①他们的主要实验步骤如下:

A.首先在两极板M1M2之间不加任何电场、磁场,开启阴极射线管电源,发射的电子束从两极板中央通过,在荧屏的正中心处观察到一个亮点;

B.在M1M2两极板间加合适的电场:

加极性如图所示的电压,并逐步调节增大,使荧屏上的亮点逐渐向荧屏下方偏移,直到荧屏上恰好看不见亮点为止,记下此时外加电压为U.请问本步骤的目的是什么?

C.保持步骤B中的电压U不变,对M1M2区域加一个大小、方向合适的磁场B,使荧屏正中心处重现亮点,试问外加磁场的方向如何?

②根据上述实验步骤,同学们正确地推算出电子的荷质比与外加电场\,磁场及其他相关量的关系为

.一位同学说,这表明电子的荷质比大小将由外加电压决定,外加电压越大则电子的荷质比越大,你认为他的说法正确吗?

为什么?

解析

(1)由质量数守恒和电荷数守恒可知,X1代表的是

He(或

粒子),X2代表的是

e(或

粒子)

(2)其轨迹如下图所示(曲率半径不作要求,每种射线可只画一条轨迹)

(3)①B步骤的目的是使电子刚好落在正极板的近荧屏端边缘,利用已知量表达q/m.

C步骤中要使亮点出现在荧屏中心,应使电子受到的电场力与洛伦兹力相平衡,故由左手定则可判定磁场方向垂直纸面向外(垂直电场方向向外).②他的说法不正确,电子的荷质比是由电子本身决定的,是电子的固有参数,与外加电压无关.

答案

(1)

He(或

粒子)

e(或

粒子)

(2)(3)见解析

12.(07上海物理)一定量的理想气体与两种实际气体Ⅰ、Ⅱ在标准大气压下做等压变化时的V-T关系如图所示,图中

.用三份上述理想气体作为测温物质制成三个相同的温度计,然后将其中两个温度计中的理想气体分别换成上述实际气体Ⅰ、Ⅱ.在标准大气压下,当环境温度为T0时,三个温度计的示数各不相同,如图所示,温度计(ⅱ)中的测温物质应为实际气体(图中活塞质量忽略不计);若此时温度计(ⅱ)和(ⅲ)的示数分别为21℃和24℃,则此时温度计(ⅰ)的示数为℃;可见用实际气体作为测温物质时,会产生误差.为减小在T1~T2范围内的测量误差,现针对T0进行修正,制成如图所示的复合气体温度计,图中无摩擦导热活塞将容器分成两部分,在温度为T1时分别装入适量气体Ⅰ和Ⅱ,则两种气体体积之比VⅠ∶VⅡ应为.

解析从V—T图象可看出,温度为T1时,气体的体积相同;温度为T0时,Ⅱ的体积最小,所以温度计(ⅱ)中的测温物质应为实际气体Ⅱ,在温度为T0时,Tⅱ=21℃,Tⅲ=24℃,由于

代入数据得T0=23℃.对T0校正,在温度T1时装入的气体体积比为2∶1.

答案Ⅱ232∶1

13.(06全国2理综)一块玻璃砖有两个相互平行的表面,其中一个表面是镀银的(光线不能通过此表面).现要测定此玻璃的折射率,给定的器材还有:

白纸、铅笔、大头针4枚(P1、P2、P3、P4)、带有刻度的直角三角板、量角器.实验时,先将玻璃砖放到白纸上,使上述两个相互平行的表面与纸面垂直.在纸面上画出直线aa′和bb′,aa′表示镀银的玻璃表面,bb′表示另一表面,如图6所示.然后,在白纸上竖直插上两枚大头针P1、P2(位置如图).用P1、P2的连线表示入射光线.

ⅰ.为了测量折射率,应如何正确使用大头针P3、P4?

试在题图中标出P3、P4的位置.

ⅱ.然后,移去玻璃砖与大头针.试在题图中通过作图的方法标出光线从空气到玻璃中的入射角

1与折射角θ2.简要写出作图步骤.

ⅲ.写出用θ1、θ2表示的折射率公式为n=.

解析:

ⅰ:

在bb′一侧观察P1、P2(经bb′折射、aa′反射,再经bb′折射)的像,在适当的位置插上P3,使得P3与P1、P2的像在一条直线上,即让P3挡住P1、P2的像;再插上P4,让它挡住P2(或P1)的像和P3,P3、P4的位置如图所示.ⅱ.①过P1、P2作直线与bb′交于O;

②过P3、P4作直线与bb′交于O′;

③利用刻度尺找到OO′的中点M;

④过O点作bb′的垂线CD,过M点作bb′的垂线与aa′相交于N,如图所示,连接ON;

⑤∠P1OD=θ1,∠CON=θ2

ⅲ.由折射率的定义可得n=

答案见解析

14.(06上海物理)利用光电管产生光电流的电路如图3所示,电源的正极应接在端(填“a”或“b”);若电流表读数为8μA,则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是个(已知电子电量为1.6×10-19C).解析光电管产生的电子,经电场加速打到阳极,故a端应接电源的正极.由电流强度的定义,电路中每秒通过的电量Q=It,所以,每秒从光电管阴极发射的光电子数至少是:

n=

=5×1013个.

答案a5×1013

15.(06上海物理)为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时,所能承受的最大内部压强,某同学自行设计制作了一个简易测试装置,该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器.测试过程可分为如下操作步骤:

a.记录密闭容器内空气的初始温度t1;

b.当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2;

c.用电加热器加热容器内的空气;

d.将待测安全阀安装在容器盖上;

e.盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内.

(1)将每一步骤前的字母按正确的操作顺序填写:

.

(2)若测得的温度分别为t1=27℃,t2=87℃,已知大气压强为1.0×105Pa,则测试结果是:

这个安全阀能承受的最大内部压强是.

解析

(1)将安全阀安装在容器盖上,然后密封空气,记录其初始温度t1,然后加热密封空气,待漏气时记录容器内空气温度t2,故正确操作顺序为deacb.

(2)已知T1=300K,T2=360K,p0=1.0×105Pa,由于密封空气的体积不变,由查理定理可得:

p=

=

Pa=1.2×105Pa.

答案

(1)deacb

(2)1.2×105Pa

16.(06江苏物理)在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面aa′、bb′与玻璃砖位置的关系分别如图①、②和③所示,其中甲、丙两同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖.他们的其它操作均正确,且均以aa′、bb′为界面画光路图,则

甲同学测得的折射率与真实值相比(填“偏大”“偏小”或“不变”).

乙同学测得的折射率与真实值相比(填“偏大”“偏小”或“不变”).

丙同学测得的折射率与真实值相比.

解析

(2)用图①测定折射率时,玻璃中折射光线偏折大了,所以折射角增大,折射率减小;用图②测折射率时,只要操作正确,与玻璃砖形状无关;用图③测折射率时,无法确定折射光线偏折的大小,所以测得的折射率可大、可小、可不变.

答案

(2)偏小不变可能偏大、可能偏小、可能不变

17.(05天津理综)现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用来测量红光的波长.

(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、、A.

(2)本实验的步骤有:

①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;

②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;

③用米尺测量双缝到屏的距离;

④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.

在操作步骤②时还应注意和.

(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图乙中手轮上的示数mm,求得相邻亮纹的间距Δx为mm.

(4)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算式λ=,求得所测红光波长为nm.

答案

(1)E、D、B

(2)单缝和双缝间距5~10cm使单缝与双缝相互平行(3)13.8702.310

(4)

Δx6.6×102

解析

(1)滤光片E是从白光中选出单色红光,单缝屏是获取线光源,双缝屏是获得相干光源,最后成像在毛玻璃屏上.所以排列顺序为:

C、E、D、B、A.

(2)在操作步骤②时应注意的事项有:

放置单缝、双缝时,必须使缝平行;单缝、双缝间距离大约为5~10cm;要保证光源、滤光片、单缝、双缝和光屏的中心在同一轴线上.

(3)螺旋测微器的读数应该:

先读整数刻度,然后看半刻度是否露出,最后看可动刻度,读数为13.870mm,甲图读数为2.320mm,所以相邻条纹间距Δx=

mm=2.310mm.

(4)由条纹间距公式Δx=

λ,得:

λ=

代入数值得:

λ=6.6×10-7m=6.6×102nm

18.(05广东物理B)

(1)如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为①光源、②、③、④、⑤遮光筒、⑥光屏.对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取或的方法。

答案

(1)滤光片单缝增大双缝到光屏的距离减小双缝间距离

解析:

(1)做该实验时用单色光,应特别注意,②是滤光片,其他依次是单缝屏、双缝屏、遮光筒和毛玻璃屏。

由条纹间距公式

可知,要增大相邻条纹间距,应该增大双缝屏到光屏的距离或者减小两缝间距离。

19.(05广东物理B)热力学第二定律常见的表述有两种:

第一种表述:

不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化;第二种表述:

不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.

图甲是根据热力学第二定律的第一种表述画出的示意图:

外界对致冷机做功,使热量从低温物体传递到高温物体,请你根据第二种表述完成示意图乙.根据你的理解,热力学第二定律的实质是什么?

答案如下图所示

实质:

一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性

20.(2009年北京卷)在《用双缝干涉测光的波长》实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距d=0.2mm的双缝屏。

从仪器注明的规格可知,像屏与双缝屏间的距离L=700mm。

然后,接通电源使光源正常工作。

①已知测量头主尺的最小刻度是毫米,副尺上有50分度。

某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,第1次映入眼帘的干涉条纹如图2(a)所示,图2(a)中的数字是该同学给各暗纹的编号,此时图2(b)中游标尺上的读数x1=1.16mm;接着再转动手轮,映入眼帘的干涉条纹如图3(a)所示,此时图3(b)中游标尺上的读数x2=;

②利用上述测量结果,经计算可得两个相邻明纹(或暗纹)间的距离

=mm;这种色光的波长

=nm。

解析:

由游标卡尺的读数规则可知x2=15.0mm+1×0.02mm=15.02mm;图2(a)中暗纹与图3(a)中暗纹间的间隔为6个,故

△x=(x2-x1)/6=(15.02-1.16)/6=2.31mm;由△x=Lλ/d可知λ=d△x/L=0.20mm×2.31mm/700mm=6.6×102nm。

2.(09·上海物理·19)(4分)光强传感器对接收到的光信号会产生衰减,且对于不同波长的光衰减程度不同,可以用ϕ表示衰减程度,其定义为输出强度与输入强度之比,ϕ=I出/I入,右图表示ϕ与波长λ之间的关系。

当用此传感器分别接收A、B两束光时,传感器的输出强度正好相同,已知A光的波长λA=625nm,B光由λB1=605nm和λB2=665nm两种单色光组成,且这两种单色光的强度之比IB1:

IB2=2:

3,由图可知ϕA=__________;A光强度与B光强度之比IA:

IB=__________。

答案:

0.35,27.5/35,

解析:

如图所示,A光的波长为625nm,在图上对应的强度ϕA=0.35;同理在图中找出B1的强度为

=0.60,B2的强度为

=0.07,由A、B两束光经传感器的输出强度正好相同得:

得:

。