苏教版三年级上册语文第八单元教案.docx

《苏教版三年级上册语文第八单元教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏教版三年级上册语文第八单元教案.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

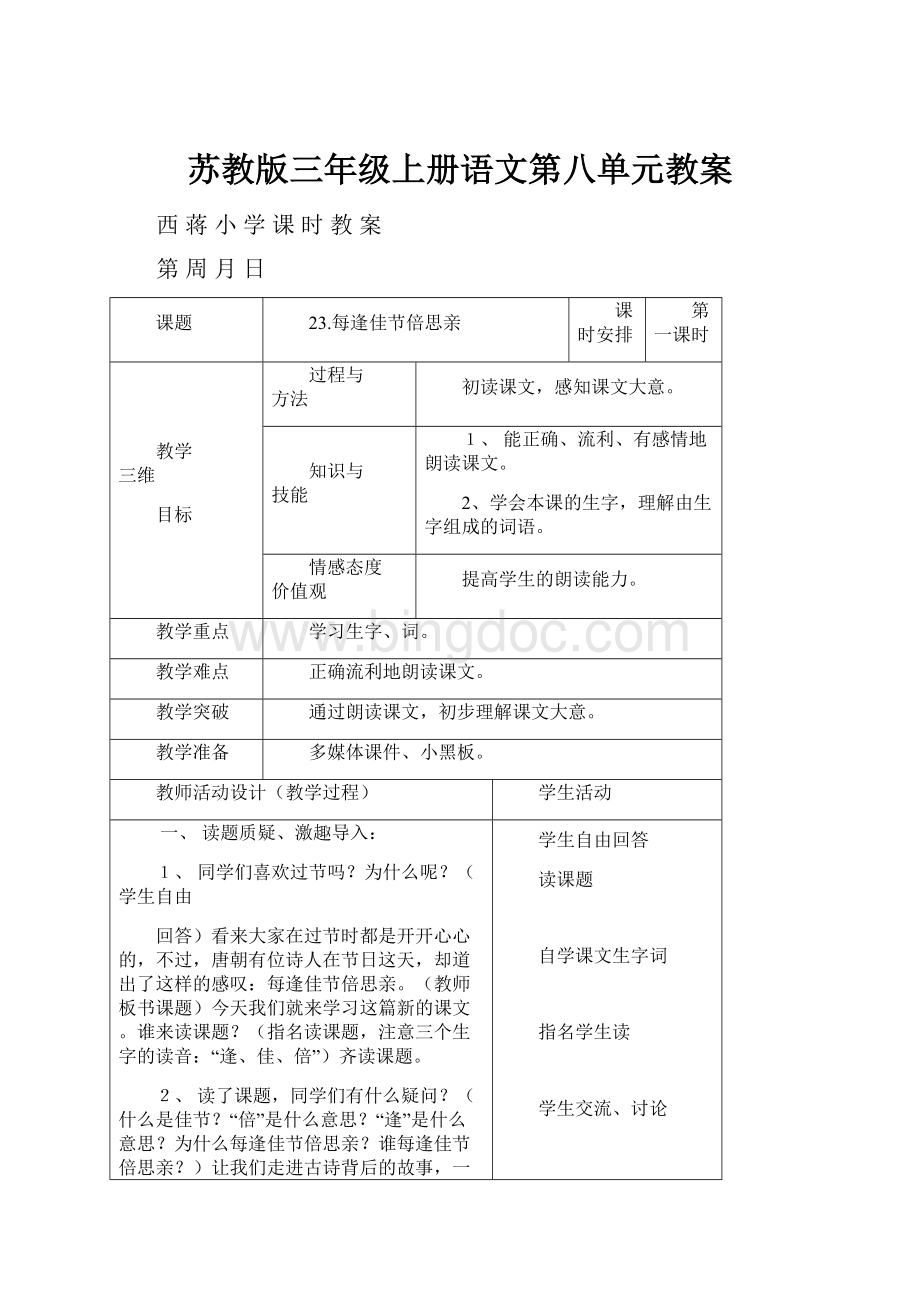

苏教版三年级上册语文第八单元教案

西蒋小学课时教案

第周月日

课题

23.每逢佳节倍思亲

课时安排

第一课时

教学

三维

目标

过程与

方法

初读课文,感知课文大意。

知识与

技能

1、 能正确、流利、有感情地朗读课文。

2、学会本课的生字,理解由生字组成的词语。

情感态度

价值观

提高学生的朗读能力。

教学重点

学习生字、词。

教学难点

正确流利地朗读课文。

教学突破

通过朗读课文,初步理解课文大意。

教学准备

多媒体课件、小黑板。

教师活动设计(教学过程)

学生活动

一、 读题质疑、激趣导入:

1、 同学们喜欢过节吗?

为什么呢?

(学生自由

回答)看来大家在过节时都是开开心心的,不过,唐朝有位诗人在节日这天,却道出了这样的感叹:

每逢佳节倍思亲。

(教师板书课题)今天我们就来学习这篇新的课文。

谁来读课题?

(指名读课题,注意三个生字的读音:

“逢、佳、倍”)齐读课题。

2、 读了课题,同学们有什么疑问?

(什么是佳节?

“倍”是什么意思?

“逢”是什么意思?

为什么每逢佳节倍思亲?

谁每逢佳节倍思亲?

)让我们走进古诗背后的故事,一起探个究竟吧。

打开书本129页,用你喜欢的方式自由地朗读课文,做到读准字音、读通句子。

别忘了思考提出的问题,比比谁解决的问题

多。

开始。

二、 自主读书、读通读顺:

1、 学生自读课文,遇到生字词把它划下来。

2、 出示生字词,这些生字词,同学们都认识吧?

自己先练一练:

佳节 重阳节 思念 兄弟 回忆 异乡

一年一度 扶老携幼 兴高采烈 头插茱萸 手挽着手 登高远眺 3、请学生当小老师读。

4、颠倒词语顺序,再请学生读一读。

(过渡:

生字词同学们都学的非常好,我相信把它们藏到课文当中,同学们也一定能认出它们。

这一次,老师对你们读书要提出要求了,希望你们能把句子读通读顺哦。

要想读的好,可是有窍门的哦,小朋友们想不想知道?

那就是要把长句子和生字词多读几遍。

学生自由读。

) 5、同学们,琅琅的读书声是课堂上最美妙的声音,哪位小朋友愿意来展示自己美妙的读书声?

(指名学生读)其他同学认真听,看看他们是不是把课文读通读顺了。

6、他们读得怎么样?

(指名评一评)表扬个别同学。

三、组织交流,讨论解疑:

1、经过几遍的读书,同学们已经能够读通读顺课文了,我们再来回顾刚上课时,大家提出的疑问。

什么是佳节?

(美好的节日)你知道我们中国传统的佳节都有哪些吗?

课文中指的是哪个节?

(重阳节)重阳节是在什么时候?

(九月九日)你是怎么知道的?

(从书中知道的,表扬学生真会读书。

)那么“倍”是什么意思?

(通过读课文知道了倍是“加倍”“更加”。

“逢”是“每逢”“每到”)我们还知道了是王维每到节日的时候就加倍的思念自己的家乡和亲人。

2、了解王维。

(王维,唐朝著名诗人,今山西人,九岁就开始写作,被视为“神童”他是唐朝仅次于李白、杜甫的大家,不但精于诗文而且擅长书画,人们称赞他“诗中有画,画中有诗”。

)

(过渡:

是呀,重阳节就是每年的阴历九月初九,等到这一天,人们都会头插茱萸,登高远眺,已经成为了我们中国的一个传统的节日了。

课题“每逢佳节倍思亲”就是王维写的这首诗中的一句话。

)3、 请同学们读读王维写的这首诗好吗?

(生自由读诗)

4、 这首诗,你能读懂哪句话?

你是从课文当中哪些地方读懂的呢?

老师建议你们再一次把课文读一读,一边读一边划下你读懂的句子。

(教师巡视指导。

)

5、 指名学生说读懂了什么?

6、 齐读古诗。

(过渡:

这节课同学们读书读的挺不错,那么字写的怎么样呢?

下面,我们就要学习写字了。

)

四、 指导书写、布置作业:

1、仔细看看这些生字在田字格中处于什么位置?

你觉得那个字比较难写,自己用手指画一画,要摆好左右之间关系的字。

2、 学习“佳” “倍” “扶” “忆”(指名书空、教师范写、学生学写。

)

3、课下请同学们多读读课文,读出感情。

学生自由回答

读课题

自学课文生字词

指名学生读

学生交流、讨论

学生自由读诗

课堂

小结

练习设计

随堂

练习

有感情的朗读课文

课后练习

写生字

板书

设计

每逢佳节倍思亲

王维九月九

《九月九日忆山东兄弟》

教学探讨与

反思

西蒋小学课时教案

第周月日

课题

23、每逢佳节倍思亲

课时安排

第二课时

教学

三维

目标

过程与

方法

细读课文,感受诗人内心情感。

知识与

技能

1、细读课文,理解并背诵《九月九日忆山东兄弟》。

2、体会诗人身居外地在重阳佳节思念亲人的思想感情。

情感态度

价值观

体会诗人身居外地在重阳佳节思念亲人的思想感情。

教学重点

1、理解课文内容

2、背诵古诗《九月九日忆山东兄弟》

教学难点

体会诗人身居外地在重阳佳节思念亲人的思想感情。

教学突破

体会诗人身居外地在重阳佳节思念亲人的思想感情。

教学准备

课件等

教师活动设计(教学过程)

学生活动

一、复习导入 :

今天我们继续学习《每逢佳节倍思亲》(板书课题)通过上节课的学习,同学们一定掌握了词语,读通了课文,老师准备了一些词语,同学们有勇气接受检查吗?

(出示词语:

兄弟 异乡 情景 重阳 一年一度 扶老携幼 兴高采烈 头插茱萸 登高远眺 )

过渡:

一年一度的重阳佳节,人们无不兴高采烈、欢度节日,可诗人王维却发出了“倍思亲”的感叹,是什么原因使诗人在这美好的日子里如此深深地思念亲人呢?

请同学们自由读课文,找出原因。

二、研读第1、2小节“思乡”:

1、学生自由读课文,教师巡视指导。

2、谁能把你读到的句子和同学们分享呢?

只读句子也行,读完句子能说出自己读懂了什么更好。

▲ 15岁那年,他就离开家乡,来到京城长安,不觉已经两年了。

(1)指名读句,谈谈读懂些什么?

(2)老师考考大家,王维的家乡在哪?

(板书:

家乡)

(师作简介,将诗题中的“山东”与现在的山东省加以区分,王维的家乡在蒲州,在华山以东,所以诗题称“忆山东兄弟”。

)

(3)试想王维小小年纪,独自一人在异地求学,两年没有见到亲人了,多么寂寞,多么伤感,多么孤独,这真是(“独在异乡为异客”)。

诗人以一个“独”字写出了当时客居他乡孤独冷寂的心情,下缀两个“异”更加深了那种孤独感。

谁再来读一读诗句,想象自己就是王维,孤孤单单一个人,在异乡做客。

(指名多个学生读)

▲王维看着家家户户欢度节日的情景,更加思念家乡的亲人了。

(1)家家户户在欢度什么节日呢?

(重阳节)

(2)逢年过节家家户户是多么热闹呀,课文中哪些句子能让你感受到这种欢度节日的热烈场面呢?

(指名读)

(3)出示句子:

一年一度的重阳节又到了。

一大早,大街上便热闹起来。

人们扶老携幼,兴高采烈地去登高游玩。

“扶老携幼”是什么意思?

你们有过全家人扶老携幼外出的时候吗?

当时你的心情怎样?

“兴高采烈”能换个词吗?

(兴致勃勃 欣喜若狂 欢天喜地 喜笑颜开)

(4)除了课文中写的以外,你能联系重阳节的风俗习惯想象一下大街上人们还在干什么呢?

(5)是呀,这重阳佳节的大街上可真热闹呀,谁能通过朗读把咱们也带到热闹的大街上去?

指名读,齐读。

(6)重阳佳节,家家户户欢度节日是那么热闹,那么开心,王维看到这一切,想想自己孤单的一个人,触景生情,怎能不更加思念家乡的亲人呢?

不由道出了——(“每逢佳节倍思亲”)的感叹。

诗句中的哪个字表示“更加”的意思?

(倍)

三、研读第3小节“思亲”

1、过渡:

然而,重阳节的欢乐不属于王维,此时的王维独自一人身在他乡,只能沉浸在对过去美好生活的回忆中。

王维主要思念了哪些亲人?

又想起了哪些事?

自由读读课文第三自然段,同桌交流交流。

▲王维想,以前在家乡时,每逢重阳节,总要和兄弟们头插茱萸,手挽着手去城外登高远眺。

大家欢聚在一起,是多么让人高兴啊!

(1)指名读句谈体会(提示:

你是带着怎样的心情读这句话的?

为什么高兴?

读了这句话,你的眼前仿佛出现了什么画面?

就一个重阳节去登高了吗?

)

(2)同学们,让我们也来插插茱萸、挽上手、登高远眺,感受王维和兄弟登高的喜悦吧。

齐读。

3、快乐的时光总是令人难以忘怀。

然而如今,王维只身一人身处长安,他在山的这头,而家乡和亲人却在山的那头,那么遥远的。

(板书:

亲人)这就是——天各一方,不能相会。

▲如今我们却天各一方,不能相会„„

(1)王维想到了过去和兄弟登高的欢乐,想到了现在独自一人的孤独,内心是百感交集。

这里的省略号就像一声长长的叹息,唉——从这声长长的叹息中,你们品出了什么?

(2)能把你感受到的通过朗读表达出来吗?

指两名学生读。

过渡:

王维还想了些什么呢?

▲此时此刻,兄弟们一定也在登高聚会,西望长安,思念着我呢。

(1)看,王维的兄弟们真的插上了茱萸,正登高西望呢。

假如你是王维的兄弟,此时此刻,他们会说些什么呢?

(学生自由说,教师加以指导)

(2)多好的兄弟,多深的情谊。

思念就像一跟长长的线,将他们的心紧紧地拴在一起。

这是兄弟们在思念王维,更是王维在思念兄弟们。

让我们再次走进王维的内心深处,感受那刻骨铭心的思亲之情。

(教师范读)

四、研读第四小节“情感涌现,吟诗抒情”

1、王维独自一人在他乡求学,又到了重阳佳节,目睹着家家户户欢度节日的热闹场面,王维想了很多很多:

想到了过去,想到了现在,想到了兄弟们对自己的思念,王维此时的心情可以用书上哪个词来表达呢?

(思绪万千)指导感情读词。

2、王维将无限的思念,凝聚笔端,挥笔写下了《九月九日忆山东兄弟》这首流传千古的名诗。

《九月九日忆山东兄弟》。

3、让我们用我们的心,用我们的情来吟诵这首诗。

(指多名朗读。

)

4、多么动情啊,这就是王维忆山东兄弟的情。

请同学们跟老师一起写写这个“忆”字。

(板书:

忆)一个“忆”字,就浓缩了王维对亲人的深切思念。

让我们再次感受王维“倍思亲”的深情吧!

(学生齐诵古诗。

)

五、情感延伸,课外拓展

1、同学们,今天,我们静静地走进了诗人王维的心灵深处,深深地体会到了诗人思念家乡、思念亲人的情思,让我们再次读好它(齐读课题)。

这句话现已成为许多身处他乡的游子表达思乡之情的千古佳句。

2、出示作业:

(1)小练笔:

你有过思念亲人的感受吗?

请写一段话或一首小诗,来表达你对亲人的思念。

(2)收集一些思乡的诗,如李白的《静夜思》,王安石的《泊船瓜洲》感受祖国文化的博大精深。

指名回答

学生自由读课文

指名读句、回答

指名多个学生读

指名读句谈体会

学生自由说

学生自由读、齐读

课堂

小结

练习设计

随堂

练习

背诵古诗《九月九日忆山东兄弟》

课后练习

(1)小练笔:

你有过思念亲人的感受吗?

请写一段话或一首小诗,来表达你对亲人的思念。

(2)收集一些思乡的诗,如李白的《静夜思》,王安石的《泊船瓜洲》感受祖国文化的博大精深

板书

设计

每逢佳节倍思亲

忆

王维(长安)——-----------亲人(家乡)

重阳节

教学探讨与

反思

西蒋小学课时教案

第周月日

课题

24、孙中山破陋习

课时安排

第一课时

教学

三维

目标

过程与

方法

通过初读课文,理清文章层次。

知识与

技能

1、初读课文,学习生字词,理清课文层次。

2、理解第一自然段。

情感态度

价值观

初步感知课文内容。

教学重点

学会本课生字,理解第一自然段。

教学难点

理解由生字组成的词语。

教学突破

初读课文,理清文章层次。

教学准备

课件等

教师活动设计(教学过程)

学生活动

一、揭示课题,整体感知

1.屏幕出示孙中山铜像:

同学们,你们说说这是谁?

指名学生说说。

相机理解“辛亥革命”

今天,我们就要来学习一个关于孙中山的故事,板书课题:

孙中山破陋习

(1)读课题,教“陋”(lòu),查字典理解“陋习”的意思。

(2)再读课题,谁已经读懂了课题的意思?

已经读懂的同学帮助他们缩小一下范围,看看课文哪一段能帮助我们理解课题的意思?

(课文最后一段)

2.哪位暂时还没读懂的同学愿意来读一读?

(1)你读懂了什么?

(2)还有谁听懂了什么?

3.相继板书:

缠足(及时正音)谁知道缠足是怎么一回事?

(3)没听说过的同学不需着急,请你们仔细观察“缠”的字型,猜猜“缠足”是怎么一回事?

(4)他们猜的准吗?

听查过资料的同学说说。

(教师及时补充)

(5)好好的一双脚,偏要使其变形。

民间有一句谚语“裹一双小脚流眼泪一缸”。

当你了解了“缠足”后有什么想法?

4.对,这不合理、不文明的习俗就叫“陋习”。

现在,理解了关键词语的意思,你现在能说说题目的意思了吗?

(学生发言)

二、初读课文,学习生字词

1.那么,孙中山为什么要破这个陋习呢?

下面我们来读课文,读课文前,我先要询问一下:

回去预习课文时读了几遍?

(问几个学生)看来,大家预习得很好,下面再给大家几分钟时间,各自把课文读一遍。

2.不知生字词掌握得如何,我来检查检查。

出示生字词。

孙中山挑柴缠足痛苦为啥既然 受罪祖宗废除妇女辛亥革命

(1)指名认读

(2)理解词语意思:

这一学期,我们已经学了哪些理解词义的方法?

下面给大家几分钟时间,自己去想办法理解词语意思。

(3)相互交流

三、继续读课文,理清课文层次

1.指名读课文,要求:

不漏字、不添字,把字音咬准。

2.思考:

课文主要说了一件什么事?

用哪几个自然段写了这件事?

试着从事前、事件经过、事后这三方面把课文分成三部分。

四、理解第一自然段

1.自由轻读第一自然段,思考:

这一自然段是围绕哪句话写的?

2.孙中山为什么喜欢自己的姐姐呢?

同桌交流。

(1)说话练习:

孙中山的姐姐真是一个()的姐姐。

(不怕吃苦、爱劳动、能干、关心弟弟、活泼可爱等)

(2)谁能用上“因为„„所以„„”的句式说说孙中山喜欢姐姐的原因。

3.指导朗读:

如果你有一个这样的姐姐,你高兴吗,你喜欢吗?

五、写字

1.出示本课生字。

2.重点指导:

缠痛罪 3.学生描红。

指名学生说

齐读课题

指名回答

学生发言

指名认读

相互交流

学生描红

课堂

小结

练习设计

随堂

练习

描红生字

课后练习

1.抄写词语。

2.继续读熟课文。

3.思考:

妈妈为什么要给姐姐缠足?

继续询问爷爷奶奶,了解缠足的事。

板书

设计

孙中山破陋习

一

(1)

破陋习二(2—7)

三(8)

教学探讨与

反思

西蒋小学课时教案

第周月日

课题

24、孙中山破陋习

课时安排

第二课时

教学

三维

目标

过程与

方法

通过学习课文,对文章有所感悟。

知识与

技能

1、有感情的朗读课文。

2、学会默读,讲述故事。

3、掌握课文的主要内容,体会孙中山对缠足这一封建陋习的憎恨和他敢于同封建势力作斗争的精神。

情感态度

价值观

体会孙中山对缠足这一封建陋习的憎恨和他敢于同封建势力作斗争的精神。

教学重点

1、掌握课文的主要内容。

2、有感情的朗读课文

教学难点

体会孙中山对缠足这一封建陋习的憎恨和他敢于同封建势力作斗争的精神。

教学突破

通过学习课文,对文章有所感悟。

教学准备

课件等

教师活动设计(教学过程)

学生活动

一、揭题

1、师述:

同学们,今天我们继续学习24课,(指屏幕)让我们一起跟老师再来把课题写一遍。

集体书写课题:

孙中山破陋习

2、齐读课题

二、检查复习。

1、通过上一节课的学习,你们了解到孙中山的姐姐原先是个怎样的女孩子?

板书:

姐姐

2、学生交流

板书:

活泼 能干

3、引读:

因为姐姐既活泼又能干,所以孙中山......板书:

孙中山 喜欢

4、小结:

看来,大家上节课学得不错。

大家还记得吧,上节课读课文时,老师说你们达到了几星级呀?

(四星级)这节课有信心达到五星级吗?

(有)好!

有志者事竟成。

可今天不是我能说了算,等一会儿要请听课老师来评的啊。

大家可要努力啊!

三、精读课文,质疑问难(第七自然段)

过渡:

大家已经知道孙中山有个既活泼又能干的姐姐,真让人羡慕,但好景往往不长,读读课文这一部分,看看情况发生了什么变化。

1、自由轻读第七自然段。

读了这一自然段,你迫切地想知道什么呢?

2、学生质疑,老师筛选出比较有价值的问题并出示:

⑴为什么再也看不到姐姐的笑脸,听不到姐姐的歌声?

⑵这件事为什么深深地刺痛了孙中山幼小的心灵?

3、同学们能提出这么有价值的问题,真不错。

要想解开你心中迷团,就得细读课文的第二~第六自然段。

四、整体感知(第二~第六自然段)。

1、自读课文第二~第六自然段。

思考:

活泼又能干的姐姐,她的笑脸、她的歌声被一件意想不到的事带走了,这是一件什么事?

2、学生交流。

(妈妈要姐姐缠足。

)

五、精读课文2--6节

1、师生齐读:

妈妈要姐姐缠足,这一天,孙中山从外面回来,我们再来看看课文的第四节,“妈妈„„姐姐„„

2、同学们读完这一自然段,你知道了什么?

3、学生交流。

板书:

痛苦 流泪

4、你从那些词语中体会到姐姐的痛苦?

(1)抓住长长的、一道又一道地,练读句子,体会姐姐的痛苦。

(2)谈话促读,你回去从家人那了解到缠足是怎么回事吗?

抽讲,老师补充(用4到5米长的布条,把5个脚指头捆绑在一起,好长时间都不能拿下来,让本来直得的骨头慢慢长弯,很痛很痛的。

走起路来就极不方便。

)自读体会,学生齐读。

(把体会到的用读表达出来。

)

(3)再读第三节。

难怪姐姐会如此的痛苦,让我们在读中体会,在体会中读好课文。

5、同学们读到这里,你们想不想看一看当时封建社会妇女穿的小鞋呢?

(课件出示)

6、启发想象:

看到这么小的鞋,你想到了什么?

7、学生交流。

(不好走路,不能干活,走路摇摇晃晃)

8、面对此情此景,孙中山又是生气又是心疼。

他心疼什么?

(板书:

生气 心疼)

9、师:

于是他同妈妈展开了激烈的争论。

说到争论,各自一定有争论的理由。

那么,让我们同桌两个一起读读课文的4--5节,读完后,同桌两个讨论一下,并把孙中山生气的理由和妈妈坚持要为姐姐缠足的理由画出来。

10、学生交流。

(1) 孙中山生气的理由:

生读。

也就是说:

还能下田干活吗?

就是不能下田干活。

缠足那么痛苦,就像吃官司一样。

(2)指导朗读:

你能读好吗?

(不够生气,不够痛苦)你能把生气、痛苦的语气放在了标点上了,真不错。

)

(3)那妈妈坚持要为姐姐缠足的理由又是什么呢?

读句子。

问:

妈妈看到姐姐这样痛苦,心疼吗?

(心疼)母女之情,是多么珍贵的亲情啊!

你怎么知道的呢?

(叹了气、我也知道、可、被人家笑)噢,这是老祖宗一代一代传下来的,也许女孩子不缠足还嫁不出去呢。

妈妈也心疼,可一点也没有办法,真是无可奈何。

(4)指导朗读,把妈妈当时的心情读出来。

11、这种理由真实不可思议!

同学们这就是陈旧的封建思想,孙中山能接受吗?

(不能)所以他反驳道,既然(引读)„„别人„„但妈妈受封建思想的毒害太深了,她只是说:

(引读)你年纪„„

12、妈妈是含着眼泪说着,并把孙中山推出了门。

13、比较句子。

妈妈把孙中山推出了房门。

妈妈擒着眼泪把孙中山推出了房门„„

(1)你欣赏哪一句,为什么?

(从“含着眼泪”、可以体会到妈妈的内心。

体会到妈妈是无可奈何。

妈妈知道孙中山说得有道理。

妈妈知道姐姐缠足是痛苦的,但妈妈没有豪无办法。

你知道妈妈含着眼泪把孙中山推出了房门后,在干什么?

所以,我们读到这,稍微要停顿一下,给人有回味的余地。

(2)齐读第二句。

(3)小结:

所以我们以后写作文、造句时,都要注意准确的用词。

14、读3--6节。

让我们一起来,把孙中山又生气又心疼和妈妈五可奈何的心情读出来,先准备一下,再抽读。

15、就这样,妈妈还是给姐姐缠了足,那么同学们看看图中的孙中山,此时他在想些什么?

(课件出示)

16、学生交流。

(姐姐„„妈妈„„自己„„) 17、从那以后,(引读)孙中山再也看不到„„听不到„„

(板书:

没有笑脸 没有歌声) 18、比较句子:

这件事刺痛了他的心。

这件事深深地刺痛了他的心。

那一句话最能反映此时孙中山的内心。

点出“深深地”、“幼小的”他虽然小年纪,但永远不会忘记。

19、检查刚才的2个问题。

问题1(因为„„所以„„) 问题2((1、看到姐姐的痛苦。

2、妈妈受毒害之深,3、无力反驳。

)

六、学习最后一节

过渡:

这件事深深地刺痛了孙中山幼小的心,但他从小就有一个决心,就有明确的目标,我们来看看,经过努力,最后有没有成功。

1、自由读最后一节。

2、问:

成功了吗?

(成功了)这就是有志者事竟成。

我们给点掌声。

3、师小结。

所以后来孙中山当领导的辛亥革命成功后,首先废除的就是(引读)„„

(板书:

首先废除) 七、展开联想,表达情感。

1、这正是一件大快人心的事,(板书:

大快人心。

)多么让人高兴,千千万万个中国妇女听到这一振奋人心的消息,欣喜若狂。

可在1925年,孙中山因得了肝癌,医治无效,在北京逝世。

人们为了纪念他,为他立了一个铜像。

2、示铜像。

3、述:

如果没孙中山,我们在座的女同学也许正在缠足;如果没孙中山,你们的奶奶、妈妈也许早已缠足;如果没孙中山,我们在座的女老师包括崔老师也许早已缠足。

此时,你会对孙中山爷爷说些什么呢?

4、出示孙中山图象,请你用孙中山爷爷,我想对您说:

“„„„„”的句式来说话练习。

学生交流

学生自由轻读第七自然段

学生交流

学生讨论

学生交流讨论

课堂

小结

练习设计

随堂

练习

1、孙中山爷爷,我想对您说......

2、练习讲说这个故事。

课后练习

回家把这个故事讲给爸爸妈妈听

板书

设计

孙中山破陋习

孙中山→破陋习(缠足)

反对封建陋习

教学探讨与

反思

西蒋小学课时教案

第周月日

课题

习作8

课时安排

第一课时

教学

三维

目标

过程与

方法

通过小组学习、探究、交流撰写研究报告。

知识与

技能

1、读懂例文《谈谈“欲穷千里目”》,初步懂得什么叫研究报告,如何写简单的研究报告。

2、认真阅读古诗句,能了解其出处、作者、意思等。

情感态度

价值观

提高学生自主合作能力及写作能力。

教学重点

理清层次,懂得如何写研究报告。

教学难点

能选择两句古诗,用研究报告的形式写出来。

教学突破

学生自主合作探究,完成习作。

教学准备