人教版九年级阶段测试语文试题.docx

《人教版九年级阶段测试语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版九年级阶段测试语文试题.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

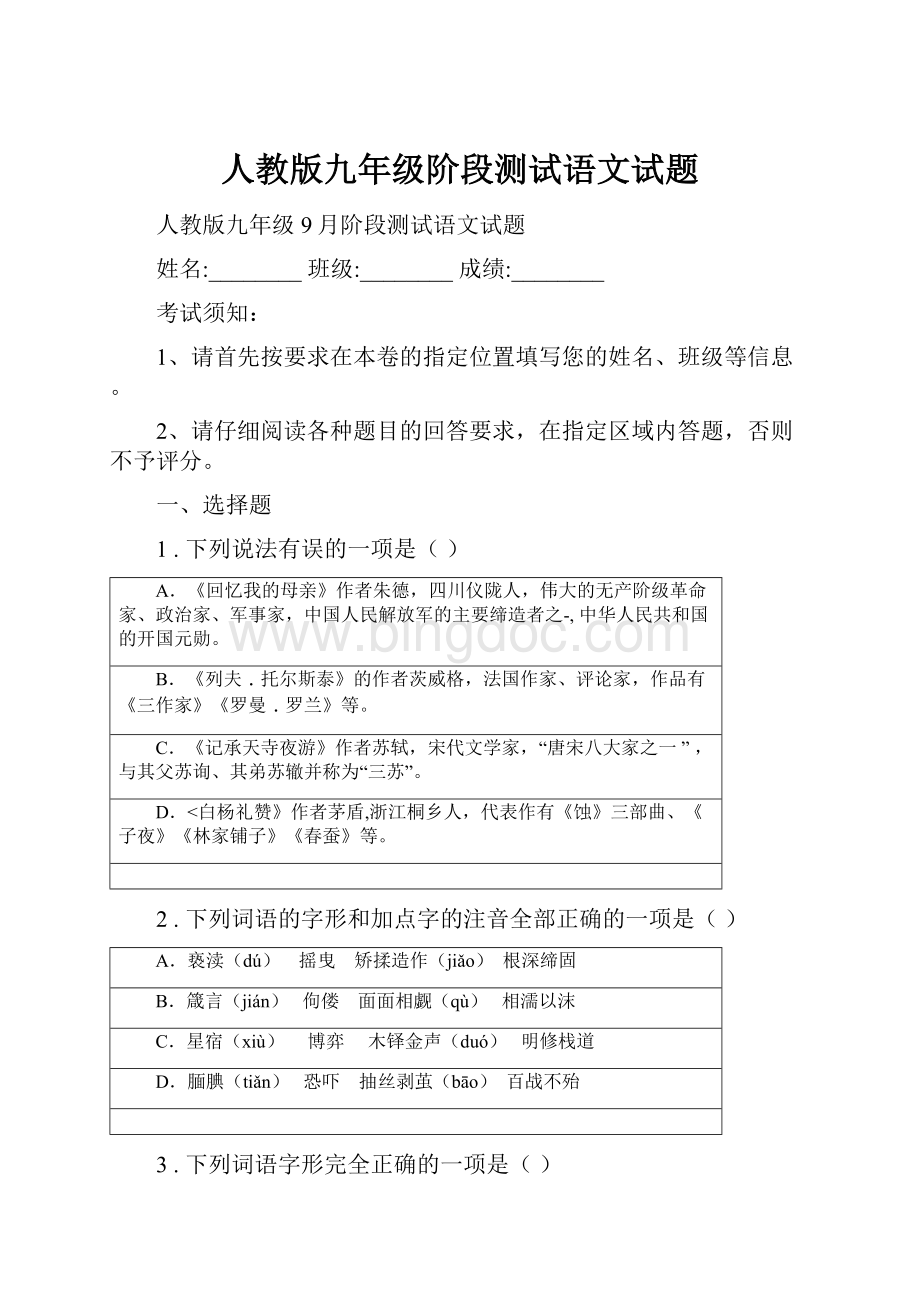

人教版九年级阶段测试语文试题

人教版九年级9月阶段测试语文试题

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

一、选择题

1.下列说法有误的一项是()

A.《回忆我的母亲》作者朱德,四川仪陇人,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之-, 中华人民共和国的开国元勋。

B.《列夫﹒托尔斯泰》的作者茨威格,法国作家、评论家,作品有《三作家》《罗曼﹒罗兰》等。

C.《记承天寺夜游》作者苏轼,宋代文学家,“唐宋八大家之一 ” ,与其父苏询、其弟苏辙并称为“三苏”。

D.<白杨礼赞》作者茅盾,浙江桐乡人,代表作有《蚀》三部曲、《子夜》《林家铺子》《春蚕》等。

2.下列词语的字形和加点字的注音全部正确的一项是()

A.亵渎(dú) 摇曳 矫揉造作(jiǎo) 根深缔固

B.箴言(jián) 佝偻 面面相觑(qù) 相濡以沫

C.星宿(xiù) 博弈 木铎金声(duó) 明修栈道

D.腼腆(tiǎn) 恐吓 抽丝剥茧(bāo) 百战不殆

3.下列词语字形完全正确的一项是()

A.阔绰 泻漏 乐此不疲 通霄达旦

B.吮吸 枭鸟 中流砥柱 转瞬即是

C.荣膺 窒息 奄奄一息 折衷是非

D.虔信 魁梧 芒刺在背 无精打彩

二、现代文阅读

人究竟比机器强在哪儿

张贺

2016年3月15日下午,李世石与人工智能计算机程序AlphaGo(阿尔法狗)对战第五局,最终李世石投子认输。

这场举世瞩目的围棋对战以人工智能对人类4:

1的结局落下帷幕。

以往人们认为“机器只会计算不会学习”“计算机只能听从人类的指令而不会创造”,如今在AlphaGo的胜利面前,这些说法不攻自破。

学习、思考、创造不再是人类的专利,计算机完全可以具备这些被视为人类专属特征的能力。

在可预见的未来,只要是机器能完成的工作将全部由机器担任,哪怕是传统意义上被人类视为独占领域的创造性工作,如音乐、小说、诗歌等也不可能幸免。

这样说并非耸人听闻,实际上美国加州大学的科学家已经使计算机学会了自主创作乐曲,模仿巴赫、莫扎特、肖邦风格的“古典音乐”,就连资深乐迷都难辨真伪。

IBM的工程师教会了一台名为WATSON的电脑自创菜谱,其食材和组合方式、烹制方法均是人类从未想过的,据品尝过的人说“味道不错”。

如果90%的工作都能由智能机器代替人做,那么人的本质究竟是什么?

人究竟比机器强在哪儿呢?

尽管人工智能未来会极其强大,但有一个环节取代不了,那就是人与人之间的人际互动。

这个世界的所有问题大致可以分成两类,一类是人与物的关系问题,一类是人与人的关系问题。

人工智能擅长解决前者,而后者只能靠人自己去解决。

举个例子,在今年2月武汉的一场人才招聘会上,有位老父亲替大学生儿子去应聘。

很显然,不管这个大学生如何优秀,用人单位都不太可能考虑聘用他。

因为除了工作能力,用人单位还看中其他素质——理解力、沟通力,认真、坚韧、献身精神这些对团队成功至关重要的素质必须在面对面的交流中才能感知与评价。

计算机写出的乐曲再美妙、人工智能烹制出的美食再可口,也很难给人情感上的触动,因为其背后缺了一个必不可少的元素——人。

能激发人的欲望、情感、想象和创造的最终是人而不是机器。

打个不太恰当的比方,人工智能可以解决“从一到无穷”的问题,而人所要解决的是“从零到一”的问题。

没有“从零到一”这个环节,就不会有“从一到无穷”的发展。

人工智能能“解决问题”,但“提出问题”仍旧是人类的特权。

人究竟比机器强在哪儿?

答案也许就是:

人有人性。

人性是推动人类超越自己的内在动力。

因此,未来最具创造力的人和民族一定是在人性的丰富与深刻程度上领先的人和民族。

在李世石与AlphaGo的世纪对战中最让人感动的一个段子是,电脑:

“你明知一定会输给我,为什么还不投降?

”人类:

“笨蛋,因为我是人啊。

”

4.结合文章内容,推断用人单位不太可能考虑聘用大学生的原因是()

A.用人单位认为这位大学生还不够优秀,工作能力不强。

B.用人单位认为大学生由老父亲代替应聘,显得不够重视。

C.用人单位认为大学生不会处理人与人之间的关系。

D.用人单位不了解大学生理解力、沟通力和认真、坚韧、献身精神等重要素质。

5.下列对文章的理解,不符合原文意思的一项是()

A.在可预见的未来,学习、思考、创造等人类专属特征等能力,机器也可以具备。

B.人工智能不仅能提出“从零到一”的问题,也能解决“从一到无穷”的问题。

C.在未来,越能推动超越自己内在动力的人和民族是越具创造力的。

D.人类不服输的原因是,人类认为失败是暂时的,最终能战胜智能机器。

6.通读全文,概括出作者认为人比机器强的三点表现。

一棵小草的初心

---记最高科技奖获奖者、中国中医科学院研究员、药学家屠呦呦

韩霁

结缘

①青蒿,在我国南北方很常见的一种植物,科普读物上描述,“属菊科,一年生草本,原产于我国,后被许多国家栽培。

”就是这株貌不惊人的小草,倾注了屠呦呦一生的心血,屠呦呦也为青蒿赋予了新的生命——从中提取的青蒿素,成为挽救生命的神奇药物。

②作为新中国培养的第一批大学生,1955年毕业于北京大学医学院药学专业的屠呦呦被分配到当时的中医研究院(后为中医科学院)中药研究所,之后又被选派系统学习了中医。

中西兼备的知识结构,奠定了屠呦呦在青蒿素研究中的特有的优势,“两年半的培训让我发现了中医的奇妙和可贵,以及站在人类和宇宙的高度的哲学思辨之美。

”屠呦呦对中医产生了浓厚的兴趣。

③这时的中国正在遭受可怕疾病的侵袭。

疟疾,这种古老的疾病,一直是人类健康的大敌。

上世纪60年代到70年代,我国大范围疟疾爆发,发病人数超过1000万,1970年发病率高达平均每万人就有296.1人患疟疾,是解放后发病率最高的一年。

④鉴于防治恶性疟疾药物研制的紧迫性和艰巨性,1967年我国启动了旨在抗击疟疾等流行病的秘密科研工程,并将召开会议的时间5月23日定名为项目代号——“523”。

之后,全国7个省市、几十个单位、600多位科研人员参与其中。

攻关迅速展开,到1969年,筛选的化合物和包括青蒿素在内的中草药,多达万余种,但结果并不理想。

⑤当时只是研究实习员的屠呦呦,凭借着过人的中西医知识和科研能力,被选派为科研组组长,加入了抗疟队伍,从此一生结缘。

初心

⑥如同从青蒿中提取青蒿素,屠呦呦将自己的精力、智慧全部“提炼”出来,奉献给了医药事业,实现着当初的愿望。

⑦上世纪70年代,科研条件落后艰苦,为提供足够的青蒿有效部分用于临床实验,科研人员在有限条件下采取“土法”——用水缸作为提取容器。

实验室的楼道里,摆放着盛满乙醚的7口大缸。

有些化学常识的人都知道,乙醚是一种挥发性化学物质,具有麻醉作用,对人体有害。

由于缺乏通风设备,缺少必要防护,接触了大量有机溶剂后,很多参与研究的科研人员健康受到了损害,屠呦呦患上了病毒性肝炎。

。

⑧制剂研制出来之后,为尽快投入临床应用,她和团队成员带头服用提取物,以试药效。

她不仅自己喝,还给自己的丈夫喝。

这在今天也许不能完全被理解,但当时他们认为理所当然——科学研究就要有奉献,奉献就会有风险、有牺牲。

⑨为了能够全心研究青蒿素,她当年把两个年幼的女儿,一个送回宁波老家交给老人抚养,一个送到幼儿园全托。

当孩子们用陌生的眼神看着自己的妈妈时,屠呦呦心里不可抑制地难过。

但是,面对肆虐的病魔和一批批倒下的患者,一种更强烈的召唤,让母亲的责任只能让位于科学家的使命。

⑩“191”,屠呦呦团队给青蒿提取出来的有效成分这样命名,这是190次实验失败和1次成功的相加所得。

190和1,两个相差悬殊的数字,里面包含了多少个不眠之夜,多少次期待和失望,多少个焦灼内心的考验,多少个可以放弃的理由。

只要其中有一次动摇,都会与成功擦肩而过。

而屠呦呦却把这190次失败当作是找到科研“正确打开方式”的必经过程,对一个个“此路不通”,她作了详细的记录和标记。

直到现在,同事们看到她一本本详细、工整的实验笔记,都感慨不已。

虽然有时连家里的东西都找不到,但对科研她却始终严谨精细。

始终

医者仁心。

治病救人,是医药科学最崇高的使命。

一个将毕生精力心血都奉献给这一崇高事业的科学家,无疑是饱含情怀的使者。

敏行讷言的屠呦呦,却不是一个乐于表达、善于言辞的人。

“国家培养了我,我要报答国家。

”这孺慕之思就是她最朴素自然的情感。

在相当长的一段时间里,国人对诺贝尔奖怀有特殊的情结——因为求而不得而耿耿于怀。

屠呦呦获奖的意义非同寻常,她证明了中国人在自然科学领域具有取得开创性成果的能力,具有为人类健康做出巨大贡献的能力。

屠呦呦却不认为这是她个人的荣誉,“青蒿素的发现是中国传统医药与现代科学的结晶,此次获奖是国际社会对中国科学家的认可。

”

获得诺贝尔奖之后,屠呦呦成了“名人”,但她却很少在媒体上露面,对于各种活动她都是能免则免,对一些不得不出席的“场合”,她配合起来也有些勉强,总是提出,“差不多了吧”“可以了吧”“就这样吧”,面对鲜花和赞誉,她没有感到享受,反倒像是对待任务。

对待真正的科研任务,她却十分投入。

尽管年事已高,但屠呦呦还没有放弃工作,青蒿素对红斑狼疮的有效性、青蒿素的抗药性、青蒿素的作用机理等等,屠呦呦觉得还有很多事情要做。

她对常常自己的学生说,“要让青蒿素物尽其用”,这也是她对自己要求——尽己所能。

“始终服从安排,始终从事青蒿素研究,甚至始终在一个单位工作,没动过地方。

”共事多年的中医科学院青蒿素研究中心研究员廖福龙用一连串的“始终”形容屠呦呦的经历。

当一些人在抱怨一成不变的工作乏味无趣的时候,屠呦呦却“始终”守着中药研究这个不太热闹的专业,并且创造了“奇迹”。

屠呦呦用她的青蒿素人生告诉人们,有一种情怀叫坚持,有一种创新叫坚守。

(选自中国经济网2017-01-09)

7.选文第③段为什么不能删去?

8.联系上下文,从修辞的角度赏析第⑩段画横线句子。

190和1,两个相差悬殊的数字,里面包含了多少个不眠之夜,多少次期待和失望

多少个焦灼内心的考验,多少个可以放弃的理由。

9.选文

段与以下《邓稼先》片段都运用了对比手法,分析它们在对比的内容与作用上的不同。

奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是本国的功臣,可是他们的性格和为人却截然不同——甚至可以说他们走向了两个相反的极端。

奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。

……

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。

和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。

他真诚坦白,从不骄人。

他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。

在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

名人墙

王伟华

哥已经来弟家三天了。

哥终于支支吾吾,把自己的来意讲明了。

弟是将军,是小清河村里走出去的最能的人,也是乡里有名、县里挂号的人。

哥是小清河村村支书,早已退了很多年了。

退了的哥偏偏不肯安生,喜欢乱操心,家乡的雨季眼看就要来了,小清河就要变成黄水河。

河上无桥,村民出行,村里的孩子们来来回回上学又成了问题。

哥在新任村支书面前夸下海口,他去省城找他家老三,一定要把修桥的钱给化来。

哥,不是兄弟我不念乡情,我确实有我的难处。

家大业大是不差,可向我伸手的地方也多啊……你也这么大年纪了,回去好好跟嫂子过日子吧,折腾啥呢?

你一手能翻了咱那穷窝儿的天么?

弟满脸真诚,说得哥红着脸低了头。

哥走了……

他闷闷地跟新任村支书说:

老三有难处,咱不能难为他。

靠天靠地不如靠自己,桥,咱自己修吧。

哥带头把自己存的那点儿养老钱全拿出来,又挨家挨户去动员:

再苦不能苦孩子啊。

那些心下犹豫的村民也就不再好说什么,有钱的出钱,有力的出力。

小清河上人欢马叫,热腾腾地忙活起来。

没有谁号召,顺其自然,哥成了建桥的大总管,从桥体设计到材料的置备,他都一手操管。

七十多岁的老头儿了,驮着背,顶着一头白发,在人声喧嚣的工地上,指挥人,指挥车。

有爱开玩笑的年轻人从“嗵嗵嗵”的马达声里冲他大喊:

大爷,我看您有大将军的风度。

工地上噪音太大,哥听不清,但从对方脸上的表情明白些什么。

他咧开嘴,笑得憨,也笑得欢,露出黑黑的空牙洞来,额前的一缕白头发在风里一下一下的翻。

桥修成,一座漂亮又结实的双孔石拱桥,青石桥体,白沙路面,神气地横跨在小清河上,(A)蛮横了多少年的小清河一下子驯顺了,不再张牙舞爪,河水从桥孔下钻过去,柔顺地顺河堤而下。

村民们到河对岸去种田,不再用肩挑手提,三轮机动车可以开到家门口,孩子们上学不再用大人护送,背着书包蹦蹦跳跳就过了河。

村里再没有牲畜掉下河淹死这些让人烦恼的事儿了。

修了一座桥,把哥累得不轻。

原来就的人,身体越发弱下去。

他要拄着拐棍才能从家走到桥上看看。

(B)夕光晚照中,村里上空的炊烟袅袅地升上天空。

牛羊归圈,孩子放学村民扛着工具慢悠悠回家。

满头银发的哥拄着拐棍站在桥头,被西天的云霞镀了一身的金粉。

像一尊塑像。

大爷好啊。

大爷爷好。

……

每一个过路的人,看到桥头上伫立着的哥,都会恭恭敬敬向哥打声招呼。

哥回应着,脸上的笑意久久不去。

哥给弟打电话,说小清河上有桥了,小车可以一直开到家门口。

哥想弟了,年纪越大,越是牵念。

弟却总是那么忙,今天出差,明天开会,一副日理万机的样子。

哥便不再说什么,叮嘱几句,挂电话。

弟回来时,哥已经缠绵病榻多日。

弟不是专程回来看哥的,是回来参加县里的一个活动。

县里要树一面名人墙,把全县在全国各地的显要都召集回来,给他们立传扬名,也是对县里的一项宣传。

弟说,这是县里的大事,自己再怎么忙也要回来啊。

是,是该回来。

人不能忘本。

哥拉着弟的手亲不够。

呵,你以为他妈的他们白请我回来啊,每个人都要带着货回来。

一个名字刻上去,二十万。

弟还是那气度,当将军当惯了,说起话来。

二十万块?

二十万啊……哥脸上的笑容慢慢敛了去,他的肝又开始疼了。

疼得他直抽凉气。

二十万块,我们乡下人几家一年不吃不喝也攒不够二十万。

我们修桥才花了四万多……

花二十万,就为把名字刻到石头里,哥到死也没想明白弟这算的是哪门子帐。

(选自《2014年中国微型小说精选》,有改动)

10.根据文意,用简洁担当语言补充故事情节。

哥找第筹资修桥,弟①→哥②,桥修成→哥牵念弟打电话,弟借口忙未归→弟③,哥至死不理解弟的心思。

11.根据括号内的要求,赏析下列语句

(1)蛮横了多少年的小清河一下子驯顺了,不再张牙舞爪,河水从桥孔下钻过去,柔顺地顺河堤而下。

(从修辞方法的角度)

(2)哥脸上的笑容慢慢敛了去,他的肝又开始疼了。

疼得他直抽凉气。

(从人物描写方法的角度)

12.结合文章内容,分析“哥哥”的形象。

13.请理解文章标题“名人墙”的含义。

三、对比阅读

阅读下面与陶渊明有关的古诗文,完成下面小题。

(甲)

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

(乙)

陶潜,字元亮。

少怀高尚,博学善属文,颖脱不羁,任真自得,为乡邻之所贵。

尝著《五柳先生传》曰:

“环堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。

”其自序如此,时人谓之实录。

其亲朋好事或载酒肴而往亦无所辞焉醉则大适融然。

时或无酒,亦雅咏不辍。

性不解音,而畜①素琴一张,弦徽不具,每朋酒之会,则抚而和之,曰:

“但识琴中趣,何劳弦上声!

”

——节选自《晋书》

(丙)

归园田居(其三)

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

(注)①畜:

同“蓄”。

14.解释下列句子中加点的词。

(1)阡陌交通

(2)余人各复延至其家

(3)博学善属文 (4)环堵萧然

(5)亦雅咏不辍

15.用“/”给文中画波浪线的句子断句。

(限断3处)

其亲朋好事或载酒肴而往亦无所辞焉醉则大适融然。

16.用现代汉语翻译下列句子。

(1)自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(2)曰:

“但识琴中趣,何劳弦上声!

”

17.下列关于材料(丙)《归园田居》的理解错误的一项是()

A.诗中描写了诗人的隐居生活,恬淡、自然、闲适、宁静。

B.“晨兴”“带月”均表现诗人早起晚归,躬耕劳作的场面,说明诗人乐在其中。

C.颈联通过“道窄草深,夕露沾衣”的细节描绘,体现农业劳动的艰苦和诗人的深刻体验。

D.尾联既写出诗人愿意走上归隐之路,但又向往回归官场的心声。

18.结合(甲)(乙)(丙)三则材料,分析陶渊明的人物形象。

四、情景默写

19.理解性默写(五)

(1)李清照的《渔家傲》中点明主旨的句子是:

____________,____________,____________!

(2)李清照的《渔家傲》中用丰富的想象、充满浪漫主义色彩的笔调描绘了一幅海天相接的辽阔图画的句子是:

____________,____________。

(3)晏殊的《浣溪沙》中将自然现象与人的感受巧妙结合的句子是:

____________,____________。

(4)《如梦令》中表现词人对往事的回忆的句子是:

____________,____________。

(6)《庭中有奇树》中,诗人在前面着重渲染之后,情感逆转,卒章显志,点明主旨的诗句是:

____________?

____________。

(7)《庭中有奇树》的抒情主人公是女性,诗里“____________,____________。

”两句表明前面“攀条折其荣,将以遗所思”只是无着落的痴想而已。

五、诗歌鉴赏

阅读下面这首古诗,完成两小题。

秋霁

崔道融

雨霁长空荡涤清,远山初出未知名。

夜来江上如钩月,时有惊鱼掷浪声。

①这首诗题为“秋霁”,诗中是从哪些方面表现“霁”字的?

②赏析最后一句“时有惊鱼掷浪声”的妙处。

六、综合性学习

20.把下列句子组合成语意连贯的一句话,最恰当的一项是 ()

①那里有一道瀑布,几十丈高地直直垂下,老远就听到轰轰隆隆地响,水沫扬起来,弥漫了半天

②我们沿谷底走,便看见有许多兰草,盈尺高的,都开了淡淡的兰花,就像地铺了一层寒烟

③日光在上面浮着,晕出七彩迷离的虚幻

④我们走了半天,一直到了山的深处

⑤香气浓烈极了,气浪一冲,站在峡谷的任何地方都闻到了

A.④①③②⑤

B.①③②⑤④

C.④①⑤②③

D.②⑤①③④

21.综合性活动

八年级二班开展“古诗苑漫步”的语文综合性学习活动,请你参与。

(1)语文老师请小林和小芳设计并主持这次活动。

他们想到到让同学们“分门别类辑古诗”,但还需要再设计两个活动。

请你帮他完成这次活动设计。

活动环节一:

分门别类辑古诗

活动环节二:

___________________

活动环节三:

___________________

(2)经过几天的准备,同学们纷纷拿出自己整理的古诗在主题班会上展示,请你为主持人设计一段开场白。

_____________________________________________________________________________

(3)请仿照划线例句,用诗的语言来阐释友谊。

友谊是“月上柳梢头,人约黄昏后”的浪漫,友谊是______________________________,友谊是____________________________________,友谊是“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”的痴情。

七、作文

22.阅读下面的材料,根据要求作文。

遇见昆明丰满的雨,汪曾祺用才情写下了满怀的思绪;遇见严谨的藤野先生,鲁迅内心充满了鼓舞和激励;遇见西北的白杨树,茅盾感受到了中华民族坚强、力争上进的精神……遇见,是一种缘分,在最美的时光里,与你相遇,演绎最美的一段故事、一种情怀、一份收获。

要求:

(1)理解材料,可以选择一个侧面或一个角度构思作文;

(2)自拟题目,自主立意,自定文体。

(3)不少于600字。

(3)文中不能出现真实的人名、地名、校名。

23.请以“我对自己说:

加油”为题写一篇文章。

要求:

①除诗歌外,文体不限;②主要写自己的经历、感悟;③字迹工整、页面整洁,字数不少于500字;④文中不得出现真实的校名、地名、人名。

参考答案

一、选择题

1、

2、

3、

二、现代文阅读

1、

2、

3、

三、对比阅读

1、

四、情景默写

1、

五、诗歌鉴赏

1、

六、综合性学习

1、

2、

七、作文

1、

2、