整理可复制版本中科院薛勇彪稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究cb10973申报书.docx

《整理可复制版本中科院薛勇彪稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究cb10973申报书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《整理可复制版本中科院薛勇彪稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究cb10973申报书.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

整理可复制版本中科院薛勇彪稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究cb10973申报书

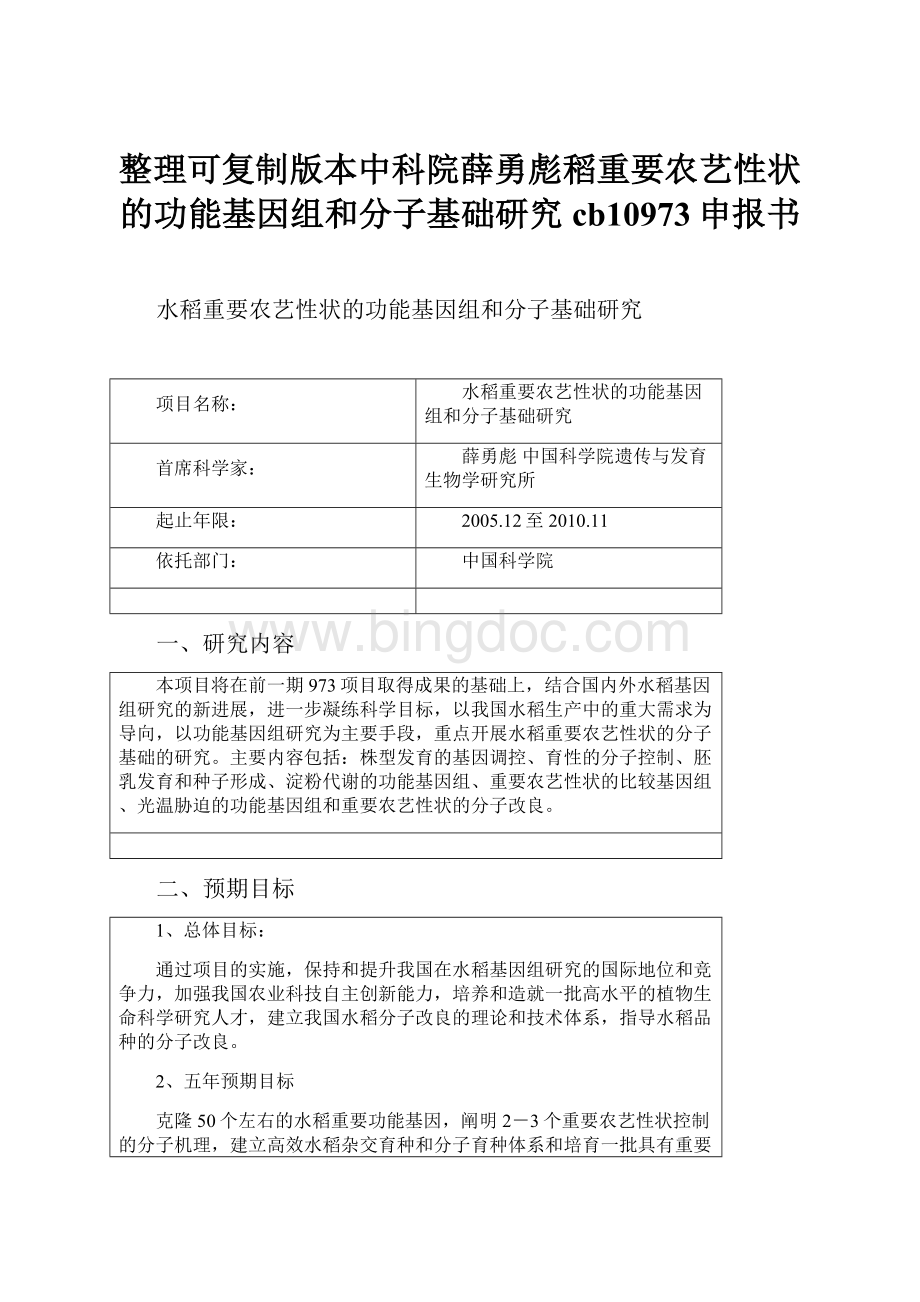

水稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究

项目名称:

水稻重要农艺性状的功能基因组和分子基础研究

首席科学家:

薛勇彪中国科学院遗传与发育生物学研究所

起止年限:

2005.12至2010.11

依托部门:

中国科学院

一、研究内容

本项目将在前一期973项目取得成果的基础上,结合国内外水稻基因组研究的新进展,进一步凝练科学目标,以我国水稻生产中的重大需求为导向,以功能基因组研究为主要手段,重点开展水稻重要农艺性状的分子基础的研究。

主要内容包括:

株型发育的基因调控、育性的分子控制、胚乳发育和种子形成、淀粉代谢的功能基因组、重要农艺性状的比较基因组、光温胁迫的功能基因组和重要农艺性状的分子改良。

二、预期目标

1、总体目标:

通过项目的实施,保持和提升我国在水稻基因组研究的国际地位和竞争力,加强我国农业科技自主创新能力,培养和造就一批高水平的植物生命科学研究人才,建立我国水稻分子改良的理论和技术体系,指导水稻品种的分子改良。

2、五年预期目标

克隆50个左右的水稻重要功能基因,阐明2-3个重要农艺性状控制的分子机理,建立高效水稻杂交育种和分子育种体系和培育一批具有重要应用前景的遗传改良品系。

获得具有重要应用前景的功能基因专利25项,发表高水平论文100篇左右(累计影响因子400以上)。

三、研究方案

1、学术思路

针对我国水稻生产中迫切需要解决的高产、优质和抗逆等问题,本项目以重要农艺性状为对象,综合应用分子遗传学、发育生物学、生物化学和功能基因组学等多学科交叉的手段,研究水稻株型、育性、种子形成,淀粉代谢调控和光温胁迫应答的分子机理,克隆鉴定相关的关键基因并阐明其功能,为解决我国水稻优良品种培育中的重大理论和技术问题提供创新性研究成果。

2、技术途径

本项目将根据研究任务和目标,充分利用已有的水稻基因组和功能基因组研究的资源和信息平台,主要以遗传学、分子生物学、发育生物学、生物化学和功能基因组学等为主要研究手段,开展水稻株型、育性、种子形成,淀粉代谢和环境胁迫等主要农艺性状的分子控制机理的研究。

采用的主要研究路线有四个:

第一,重要功能基因克隆及其作用网络的研究;第二,重要农艺性状的功能基因组研究;第三,杂交育种技术的改良和完善;第四,重要农艺性状的分子改良。

通过发挥我们已有研究工作基础以及研究队伍的技术特点,阐明水稻重要农艺性状分子控制的机理,为分子改良和设计重要农艺性状奠定理论和技术基础,推动我国育种科学的可持续发展,并对解决重要的植物科学中复杂性状调控的问题做出贡献。

根据研究内容本项目由7个课题组成,每个课题组设1-2名课题负责人协助项目负责人进行课题的管理和各个课题间以及参加课题的有关单位间的协调。

3、创新点和特色

水稻已成为禾本科植物研究的模式植物,特别是全基因组序列的完成,相关的数据呈指数级增加,产生了海量的数据,为功能基因组研究奠定了坚实基础,已经成为国际植物科学的前沿领域。

本项目的主要创新点与特色在于以下几个方面:

(1)密切围绕我国水稻生产中的关键问题,集中了全国水稻育种、分子生物学、比较基因组学、生物信息学等领域中的优势力量和资源,充分利用国内外可利用的水稻基因组信息资源和多学科交叉手段,对水稻重要农艺性状调控的分子机制有系统、全面、深入的阐明。

(2)以控制重要农艺性状的功能基因为基础,提出了包括超级稻在内的水稻等作物产量、品质和抗逆性分子改良的思路和途径。

(3)在已具备的国际竞争力基础上,进一步提高和加强我国农业科技的自主创新能力。

2001年中国科学院启动了重大创新行动计划项目“水稻基因组测序和重要农艺性状功能基因组研究”,主要开展水稻基因组精细图绘制和4号染色体精确测序的工作,同时涉及一些基因克隆和表达的研究;同年启动的国家863计划科技重大专项“水稻高产等重要农艺性状的功能基因组研究”主要集中在突变体库,基因芯片,全长cDNA克隆的平台建设和重要功能基因克隆等方面,注重规模化功能基因组研究的平台建设,而本项目则是紧紧围绕与产量、品种和抗逆性等密切相关的重要农艺性状开展功能基因组研究,注重系统集成和分子机理研究,旨在阐明复杂性状的形成机理,为其分子改良提供理论和技术支持。

根据研究内容本项目由7个课题组成,每个课题组设1-2名课题负责人协助项目负责人进行课题的管理和各个课题间以及参加课题的有关单位间的协调。

子课题1、株型发育的基因调控(负责人:

李家洋)

1、主要目标

获得10个左右具有我国自主知识产权的控制水稻水稻株型(包括分蘖、分蘖角度、叶片性状、穗部性状、穗粒大小、落粒性和根部性状等)的重要功能基因,阐明水稻株型控制的分子机理。

2、主要研究内容

(1)与MOC1相互作用的基因和调控网络的研究以及GRAS基因家族的功能基因组学研究。

(2)控制水稻分蘖角度和叶片性状的基因调控的研究

(3)影响水稻穗大小和穗形态的基因的克隆和功能研究

(4)控制水稻穗粒大小(千粒重)和落粒性基因的克隆和基因调控的研究

(5)研究水稻不定根原基发生关键基因ARL1调控系统的分子机制。

(6)反向遗传学研究控制水稻株型的基因及其调控

3、参加单位和主要学术骨干

中科院遗传发育所、中国水稻所等

科研骨干:

陈明生、曾大力、王首锋、朱旭东、张景六、罗达等

4、专项经费安排

760万元,占预算专项经费的23.75%。

子课题2、育性的分子控制(负责人:

刘耀光)

1、主要目标

克隆10个以上水稻生殖发育以及配子育性的重要功能基因,阐明这些基因的分子作用机理,建立高效的水稻杂交育种和分子育种体系。

2、主要研究内容

(1)包台型、红莲型、野败型等细胞质雄性不育基因和主效恢复基因(3-4个)的克隆并及其分子作用机理

(2)2个光/温敏核不育基因的克隆及其分子机理

(3)5个籼粳杂种亲和性基因的克隆、分子机理,其及籼粳杂种育性障碍克服的分子途径

(4)多个控制生殖器官和雌雄配子发育相关基因的克隆及其分子机理

(5)不育基因和恢复基因的转化,新型的不育系和恢复系的研制

3、参加单位和主要学术骨干

华南农业大学、上海植生所等

科研骨干:

黄海,庄楚雄,王台、张大兵,杨仲南、张桂权、王台等

4、专项经费安排

400万元,占专项预算经费的12.5%。

子课题3、胚乳发育和种子形成(负责人:

薛红卫)

1、主要目标

种子发育直接关系水稻的产量和品质,本研究将综合利用已有水稻基因组资源,在已有工作基础上,借助已将建立的水稻突变群体和功能基因组学、蛋白组和和代谢组学手段对其发育、代谢过程进行系统研究,将有助于通过分子育种进行稻米的品质改良。

2、主要研究内容

(1)种子发育、胚乳发育和灌浆转录组和重要功能基因的分离与功能鉴定

(2)控制种子形成和胚乳发育转录因子的分离和功能研究

(3)种子形成和胚乳发育中信号调控网络的系统研究

(4)胚乳发育过程中的细胞程序化死亡(PCD)研究

(5)胚乳细胞分裂和灌浆充实度机理的研究

3、参加单位和主要学术骨干

中科院上海植生生态所、山东农大

科研骨干:

王宗阳、张宪省、吕应堂、王英典等

4、专项经费安排

480万元,占专项预算经费的15%。

子课题4、淀粉代谢的功能基因组研究(负责人:

薛勇彪)

1、主要目标

通过开展水稻淀粉代谢的基因调控网络和蛋白质组等方面的研究,阐明淀粉合成和降解以及蔗糖运输的机理,为改良淀粉品质提供理论和基础支撑。

2、主要研究内容

(1)基于全基因组芯片的淀粉代谢途径的转录组分析和功能基因研究

(2)淀粉合成关键酶的蛋白质组研究

(3)水稻不同品种淀粉品质形成机理的研究

(4)研究蔗糖和己糖对水稻胚乳细胞分裂的调节以及蔗糖运输的分子机理研究

(5)胚乳中直链和支链淀粉的比例变化与稻米品质和营养的研究

3、参加单位和主要学术骨干

中科院遗传发育所、扬州大学等

科研骨干:

阮勇凌、付志明、刘巧泉、辛世文、严长杰、何予卿、高用明等

4、专项经费安排

550万元,占专项预算经费的17.19%。

子课题5、重要农艺性状的比较基因组研究(负责人:

韩斌、程祝宽)

1、主要目标

完成对籼粳基因组序列多态性和保守性以及表达差异的鉴定并研究它们与籼粳分化和重要农艺性状的关系;研究稻属不同染色体组进化的分子机理和远缘杂种染色体之间遗传物质重组的机制,构建与重要农艺性状相关渐渗系,研究重要功能基因在水稻亚种间的不同生态型间的分化规律,定位、克隆1-2个野生稻优异基因和有效利用。

2、主要研究内容

(1)系统分析水稻籼稻基因组序列,比较籼粳稻基因结构、组成和顺序的异同,通过DNA芯片技术和对籼粳稻全长cDNA序列及表达序列的克隆和测序分析,进一步鉴定籼、粳稻基因在结构和表达的差异,研究籼粳的亲缘关系和进化途径。

(2)稻属不同染色体组进化的分子机理和遗传物质重组的机制

(3)与重要农艺性状相关渐渗系的构建及相应主效QTL的克隆

(4)野生稻优异基因的有效利用

(5)水稻重要功能基因的比较基因组研究

3、参加单位和主要学术骨干

上海国家基因研究中心、中科院遗传发育所

科研骨干:

刘宝、郭龙彪等

4、专项经费安排

385万元,占专项预算经费的12.03%。

子课题6、光温胁迫的功能基因组(负责人:

种康)

1、主要目标

获得5个具有自主知识产权的控制水稻对低温等环境胁迫的重要基因,阐明其应答的分子机制,为水稻耐温光胁迫育种的分子设计提供应用元件和理论依据。

2、主要研究内容

(1)耐低温的转录因子克隆与分子机理

(2)水稻对低温信号的接受及其转导途径

(3)耐低温突变体的筛选与基因克隆

(4)光温响应对器官发育和产量形成的调控

3、参加单位和主要学术骨干

中科院植物所

科研骨干:

孙宗修、刘春艳、秦跟基、王珍等

4、专项经费安排

340万元,占专项预算经费的10.62%。

子课题7、重要农艺性状的分子改良(负责人:

梁国华,钱前)

1、主要目标

汇集水稻基因组学研究的成果,按照水稻亚种间超级杂交稻育种的要求,通过分子设计育种,将超级稻育种改良所需的多个关键基因转移到杂交水稻主栽品种的亲本上,进一步提高其丰产性、品质和对主要光温胁迫的抗性水平。

2、主要研究内容

(1)“单蘖”、“育性恢复”和“糊化温度”等基因在分子改良中的基础和应用研究

(2)高产、优质、多抗超级稻的分子改良

(3)重要模式材料遗传群体的构建和利用

3、参加单位和主要学术骨干

扬州大学、中国水稻所

科研骨干:

汤述翥、于恒秀、陆驹飞、张光恒等

4、专项经费安排

285万元,占专项预算经费的8.91%。

四、年度计划

研究内容

预期目标

第

一

年

1、通过Microarray筛选MOC1调节的下游基因,并进行生物信息学分析,找出所有GRAS家族的基因,选取10-20个重要基因进行研究;水稻控制分蘖角度基因LA的功能互补验证;精细定位与水稻小穗枝梗和小穗发育以及高位节的节间发育相关的基因DES1和OEUI1及突变体表型分析;sh-2基因定位群体的构建,基因的初步定位和精细定位;Nal1基因基因的遗传定位和图位克隆;水稻株型与衰老相关基因1OsZFP1基因的功能鉴定;精细定位野生稻匍匐生长习性、落粒性、散穗等基因;构建穗粒大小突变体的F2分离群体,应用RFLP、SSR、CAPS等标记来进行穗粒大小控制基因的分子定位,确定穗粒大小控制基因所在连锁群;水稻穗突变体相互间杂交,获得F1、F2等群体;水稻矮化散生突变体的分析与相应基因OsCDH1的图位克隆;构建一定规模的T-DNA(Ds)插入的水稻突变群体,从中发现抽穗(开花)发育迟缓突变体;T-DNA标签法分离大叶角基因(OsWRKY11)并构建各类转化载体,转化原始亲本中花11。

2、orf79表达产物的调控机制;野败型的不育基因及其转录调控基因和恢复基因的克隆;红莲型不育基因的克隆;温敏不育基因精细定位;杂种花粉不育基因的精细定位;其它生殖器官和雄配子发育相关基因的精细定位、雄配子发育特异蛋白质的细胞定位;化学诱导型启动子的克隆。

3、收集材料,利用全基因组芯片进行杂交,研究种子、胚乳发育、灌浆阶段基因表达谱;完成水稻三个不同胚胎时期(未分化胚,正分化胚和已分化胚)的全基因组基因芯片筛选,初步获得差异相关基因的表达模式;分析水稻CIPK基因的表达模式,获得水稻5-8个CBL(CIPK互作基因)并完成相关蛋白互作构件的鉴定;利用进入PCD的胚乳可以被Evansblue染色的特性,从已有的水稻EMS诱变群体中筛选与PCD过早或过晚出现有关的突变体;利用双向电用技术建立进入PCD过程中的蛋白谱;以不同发育时期的水稻种子为材料,在基因组水平上分离调节细胞周期的基因,在此基础上分析各基因在水稻中的时空表达模式。

根据其表达模式初步鉴定控制水稻种子细胞周期蛋白的重要基因;用promotertrap方法获得报告基因在种子或胚乳中特异表达的转基因植株。

通过旁邻序列分离,鉴别捕获到的水稻基因。

4、水稻淀粉代谢的转录组和蛋白质组研究;水稻不同类型品种(种质)的品质测定,淀粉合成相关基因序列的获得,Qdu6F2群体和Qchk5获得F1杂种的构建;重要淀粉合成相关基因的近等基因系的构建和部分重要基因转基因表达载体的构建及其基因导入。

5、开展籼粳比较基因组和转录组研究。

6、低温胁迫处理前后水稻cDNA为探针,芯片杂交;研究在高温胁迫下各个热胁迫转录因子的转录模式;高光照光胁迫、干旱胁迫处理,并提取RNA,制备探针,对水稻全基因组Oligo芯片进行杂交,并收集数据;采用膜蛋白酵母双杂交和串联亲合层析等方法研究参与LHCII磷酸化和去磷酸化的基因;突变体和T-DNA插入共分离分析

7、利用分子标记筛选带有MOC1、ALK等基因的种质材料,开展ALK、MOC1基因其他功能的验证,实现多优异基因的聚合;发展与多个重要农艺性基因连锁或基因标签标记,按照超级稻育种的需要,通过分子标记辅助选择选育优良杂交稻组合的亲本和完成重要模式材料(93-11/NPB,GLA4/NPB)的重组自交系群体构建;初步构建重组自交系群体遗传图谱;开展(93-11/NPB,GLA4/NPB)的单带片段代换系选育研究。

1、完成MOC1调控基因的初步筛选和LA的功能互补;精细DES1和OEUI1两个基因分别在一个BAC/TAC的范围;完成sh-2的精细定位,并初步确定候选基因;完成Nal1的精细定位;完成OsZFP1过表达和RNAi植株的表型分析和遗传分析,确定引起表型变化的细胞学和生理生化基础;将散穗基因定位在小于50kb的区间内;,完成OsCDH1的精细定位;完成大叶角基因(OsWRKY11)转化载体的构建。

完成穗粒大小突变体定位群体的构建。

2、阐明orf79表达产物的调控机制;获得野败型的不育基因及其转录调控基因、获得野败型恢复候选基因;获得红莲型不育基因;完成2个温敏不育基因精细定位;完成4个杂种花粉不育基因的精细定位;完成柱头外露基因的定位群体、完成OsMS-L和OsMP的精细定位、获得Osmyb103基因、确定雄配子发育特异蛋白质在细胞内的定位特性;获得化学诱导型启动子。

3、初步获得水稻种子、胚乳、灌浆阶段的基因表达谱,鉴定特异表达基因;分离约30个与水稻细胞周期有关的基因,并初步鉴定出控制水稻胚和胚乳细胞周期的重要基因;获得PCD发生改变的水稻突变体,开展相关功能分析;初步获得胚乳特异表达基因的调控序列;开展种子发育信号传导调控网络研究。

4、建立水稻叶片淀粉转录组和蛋白组研究的技术平台和体系;将Qdu6基因定位在100kb的范围内;完成不同类型水稻种质的品质调查,初步判断与淀粉合成相关基因在稻米品质形成中的作用和相关转基因载体构建,并获得部分转基因水稻植株。

5、完成籼粳稻比较基因组分析和表达谱分析。

6、得到越冬稻和栽培稻在低温条件下表达谱;完成水稻中26个热胁迫转录因子的在不同组织和生长条件下的表达模式;筛选出在花和幼穗组织特异表达的热胁迫转录因子;完成实验材料的处理和收集,完成芯片杂交和数据收集;筛选出参与LHCII磷酸化和去磷酸化的基因;证实突变体和T-DNA是否为共分离关系。

7、初步构建重组自交系群体(93-11/日本晴、广陆矮4号/日本晴)的遗传图谱以及广陆矮4号和日本晴的重组自交系,群体规模在2000和1000以上;初步完成一些水稻重要农艺性状基因(QTLs)的定位;通过分子设计,选育一批超级稻育种的中间材料;

8.发表2-3篇论文,申请1项专利

第

二

年

1、转基因验证MOC1调控的下游基因的功能,每个转化质粒获得3-10个转基因株系,并完成当代转基因植株的鉴定;利用RNA原位杂交技术研究LA基因在不同发育时期、不同组织器官中的时空表达模式,阐明LA基因发生突变所产生突变表型的细胞学基础;克隆DES1和OEUI1基因并进行互补验证,获得互补验证的T0代转基因植株,同时,明确DES1和OEUI1基因的结构和表达模式,构建sh-2基因功能互补和RNA干涉的载体,进行功能互补实验和功能验证;通过遗传互补实验确定Nal1基因的本质,明确其表达特点;进行OsZFP1基因突变影响的基因表达分析和相关途径和调控网络的分析;筛选跨目的基因精细定位区间的野生稻BAC克隆,获得野生稻匍匐生长习性、落粒性、散穗等候选基因;穗粒大小控制基因的精细定位;种植稀穗等位性分析的群体,确定不等位的同类突变体,并配制定位群体;精细定位OsCDH1的基础上,克隆该基因;采用T-DNA标签法克隆与水稻抽穗相关的基因;验证大叶角基因OsWRKY11的功能。

2、野败型不育基因与转录调控基因的相互作用;野败型恢复基因的功能分析;温敏不育基因的功能分析;杂种不育基因的功能分析;雄配子发育相关基因的功能分析;柱头外露基因的精细定位;化学诱导型启动子控制的不育基因转化水稻。

3、利用突变群体和转基因技术鉴定水稻种子发育(集中在灌浆过程和品质性状)突变体,并分离其调控基因;完成水稻胚胎差异表达基因的分析鉴定,确定相关基因的进一步生物学功能分析计划;完成水稻CIPK的表达和生化分析,确定其蛋白激酶特征;通过酵母确双杂交系统确定CIPK3特异互作的CBL蛋白;建立与细胞程序化死亡有关性状的基因定位群体,利用分子标记进行基因定位工作;利用MS/MS技术鉴定特定的蛋白质;利用基因敲除和过量表达的研究策略,将控制水稻胚和胚乳细胞周期基因分别转化水稻,进一步确定目的基因在水稻胚和胚乳发育过程中对细胞数目调节的功能;鉴别水稻胚乳特异表达候选基因的表达特征。

分析基因的分子结构。

分别构建基因的RNA干扰和超表达质粒。

4、研究叶片中淀粉代谢的变化规律和灌浆期转录组和代谢组的变化;鉴定重组自交系(9311和日本晴)中与淀粉代谢和稻米品质有关的QTL;继续分析稻米品质性状和进行近等基因系的构建,并进行基因导入及选育工作;设计与目标基因紧密连锁的分子标记,精细定位Qdu6和Qchk5基因;建立水稻胚乳细胞离体培养体系;不同品质的典型水稻品种(2-3个)中相关基因在水稻胚乳发育过程中的表达特性研究。

5、构建籼稻广陆矮4号/粳稻日本晴杂交产生的F2分离群体,对籼粳特异序列进行遗传分析;构建氯酸钾抗性敏感基因和粒形基因座位高饱和的遗传图谱和精细的物理图谱,定位和克隆氯酸钾抗性敏感基因和粒形基因;应用RFLP、SSR、CAPS等标记来进行氯酸钾抗性敏感基因和粒形基因的分子定位,初步确定该突变体所在连锁群。

6、克隆低温胁迫响应基因,构建基因表达载体,进行遗传转化;筛选对热胁迫敏感的转基因植株,克隆其对应基因;建立水稻高光照光胁迫、干旱和冷胁迫处理的表达谱,对芯片数据处理和分析;体外重组的方法进一步验证在LHCII磷酸化修饰中相关的功能;叶色改变突变体的基因定位、克隆。

7、进行重组自交系群体遗传图谱构建;初步完成单带片段代换系选育;通过对具不同分蘖植株在水稻成熟期、株高和产量等农艺性状之间的差异调查;继续开展超级稻的分子设计育种。

1、完成MOC1调控基因的初步功能验证和LA基因的表达分子以及细胞学基础;克隆DES1、OEUI1、Nal1等基因并完成功能验证;精细定位OsCDH1和散穗基因;完成对OsZFP1转基因植株的基因表达分析,确定OsZFP1所参与的调控途径和网络;验证OsWRKY11的功能及其调控途径。

2、阐明野败型不育基因与转录调控基因的相互作用的机理;确认2个野败型恢复基因、1个温敏不育基因、2个杂种不育基因和2个雄配子发育相关基因的功能;完成柱头外露基因的精细定位;获得诱导型不育转化体。

3、初步获得灌浆控制相关基因以及所分离基因的功能及其相关作用机理;鉴定出在胚和胚乳发育过程中调节细胞数目的关键基因2~5个;分离定位胚乳PCD调控相关基因;开展水稻种子发育中蛋白激酶的功能研究。

4、获得数个淀粉代谢调控和稻米品质的关键候选基因和QTL;明确淀粉合成相关基因的复等位变异情况;完成基因导入工作,获大量转基因水稻植株,并筛选获得部分纯合系进行品质与表达的初步分析;将Qdu6和Qchk5基因精细定位在50kb以下;成功建立水稻胚乳细胞离体培养体系;初步完成具不同品质的典型水稻品种中相关基因在水稻胚乳发育过程中的表达特性研究。

5、完成籼稻广陆矮4号/粳稻日本晴杂交产生的F2的屋里图,定位和克隆氯酸钾抗性敏感基因和粒形基因。

6、筛选到低温胁迫应答的基因4-8个,得到转化植物;克隆相应热胁迫转录因子的全长基因;建立水稻高光照光胁迫、干旱和冷胁迫处理下的表达谱,分别找出高光照光胁迫、干旱和冷胁迫处理特异的以及共同的基因;确证激酶和磷酸化酶功能;得到定位在30kb内片段。

7、完成重组自交系群体遗传图谱构建;初步阐明MOC1、ALK基因对重要农艺性状的影响;完成大多数单带片段代换系的分子鉴定;通过分子设计,选育一些优良恢复系和不育系,用于配置超级稻组合。

8、发表相关论文12篇,申请专利2项,课题中期评估。

第

三

年

1、通过酵母双杂交系统筛选与MOC1直接相互作用的蛋白并完成酵母双杂交系统筛选与MOC1直接相互作用的蛋白及体外验证,利用反义遗传学方法对GRAS家族候选基因构进行研究,构建表达载体,进行水稻转化;利用定量PCR、Northern杂交等技术检测LA基因在各种处理条件下的表达量的变化,找到调控LA基因表达的各种因素;用功能基因组方法,寻找与DES1和OEUI1相互作用的其他基因;通过Nal1-GFP融合蛋白确定Nal1基因产物的亚细胞定位;植物株型和衰老关系的研究并筛选候选功能基因;野生稻匍匐生长习性、落粒性、散穗候选基因互补验证,确定野生稻匍匐生长习性、落粒性、散穗等基因;确定穗粒大小控制基因的全长,明确突变体序列及其等位基因序列;完成稀穗基因的精细定位;完成OsCDH1基因的功能互补验证;利用水稻抽穗迟缓突变体,采用基因芯片和酵母双杂交等技术,筛选相关的调控基因;利用基因芯片和酵母双杂交等技术,筛选与OsWRKY11相关的基因。

2、野败型恢复基因的分子机理研究;温敏不育基因、杂种不育基因、雄配子发育相关基因和柱头外露基因的功能分析;诱导型不育转化体的育性分析。

3、利用突变群体和转基因技术研究转录因子和类受体激酶在水稻种子、胚乳、灌浆中的作用;通过过量表达和RNAi技术完成20余差异基因的表达构件并转化水稻,进行生物学功能分析。

完成过量表达和抑制CIPK的构件并转化水稻,分析其在胚胎发生及种子形成中可能作用;通过离体和体内技术进一步确定CIPK和特定CBL的细胞体内的合作;建立大规模分离群体,筛选重组子,确定与调控胚乳PCD的重要基因的可能目标基因。

利用已有的T-DNA插入群体或RNAi技术敲除与PCD有