初二语文下册:《礼记》二则知识点总结.docx

《初二语文下册:《礼记》二则知识点总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初二语文下册:《礼记》二则知识点总结.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

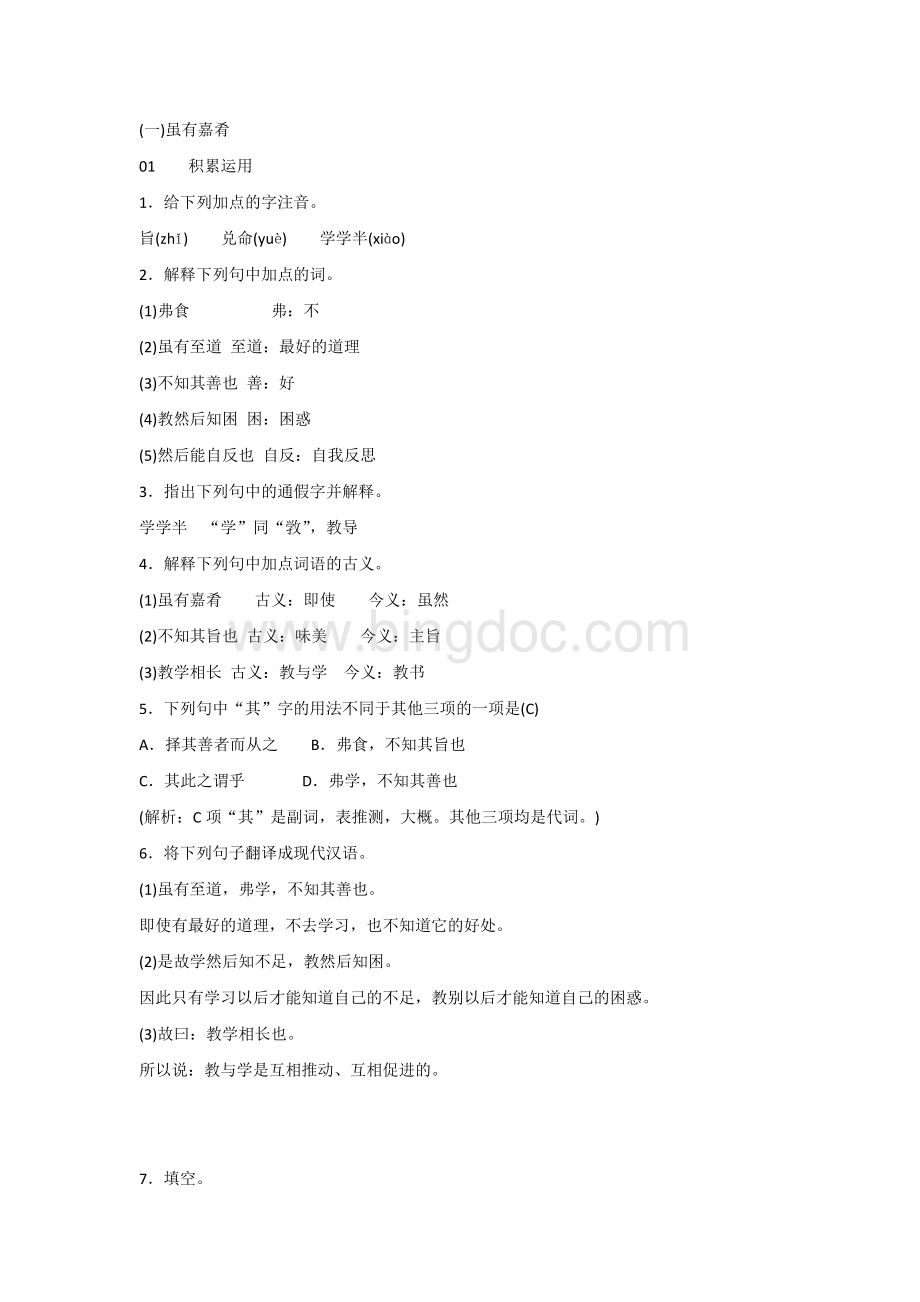

(一)虽有嘉肴

01 积累运用

1.给下列加点的字注音。

旨(zhǐ) 兑命(yuè) 学学半(xiào)

2.解释下列句中加点的词。

(1)弗食 弗:

不

(2)虽有至道至道:

最好的道理

(3)不知其善也善:

好

(4)教然后知困困:

困惑

(5)然后能自反也自反:

自我反思

3.指出下列句中的通假字并解释。

学学半 “学”同“敩”,教导

4.解释下列句中加点词语的古义。

(1)虽有嘉肴 古义:

即使 今义:

虽然

(2)不知其旨也古义:

味美 今义:

主旨

(3)教学相长古义:

教与学 今义:

教书

5.下列句中“其”字的用法不同于其他三项的一项是(C)

A.择其善者而从之 B.弗食,不知其旨也

C.其此之谓乎D.弗学,不知其善也

(解析:

C项“其”是副词,表推测,大概。

其他三项均是代词。

)

6.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

即使有最好的道理,不去学习,也不知道它的好处。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

因此只有学习以后才能知道自己的不足,教别以后才能知道自己的困惑。

(3)故曰:

教学相长也。

所以说:

教与学是互相推动、互相促进的。

7.填空。

(1)《虽有嘉肴》选自《礼记正义》。

《礼记》,相传是西汉(朝代)经学家戴圣(作者)编纂的,是战国至秦汉(时期)间儒家(学派)论著的汇编

(2)本文的中心论点是:

教学相长也。

02 课内精读

阅读全文,回答问题。

8.“虽有至道,弗学,不知其善也”强调了什么问题?

强调了亲身学习的重要性。

9.本文说理逻辑严密,条理分明,说说作者是怎样论述文章的中心论点的。

先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”设喻类比,引出“虽有至道,弗学,不知其善也”;接着从教与学两个方面加以说明;最后归结出“教学相长”的中心论点。

10.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?

两者之间是什么关系?

相同点:

两者都强调了“教”是学习和提升的重要环节。

不同点:

前者是从教和学两个方面来说明教和学二者是互相促进、共同提高的;后者则只从教的角度来说明,是对前者的补充论证。

二者关系:

前者是全文的观点,后者是作为引用论据来补充强调观点的。

11.学完本文,你获得了哪些启示?

【示例】只有学习以后才能知道自己的不足,教人以后才能知道有理解不了的地方。

教和学是相辅相成、互相促进的;教师和学生,学生与学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。

03 拓展阅读

(六盘水中考改编)

【甲】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:

教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

(选自《虽有嘉肴》)

【乙】君子曰:

学不可以已。

青,取之于蓝而青于蓝。

冰,水为之而寒于水。

木直中绳①,輮②以为轮,其曲中规。

虽有槁暴③,不复挺者,輮使之然也。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参④省乎己,则知明而行无过矣。

(节选自荀子《劝学》)

【注释】 ①中(zhòng)绳:

合乎拉直的墨线。

②輮(róu):

通“煣”,用火烤使木条弯曲。

③暴:

通“曝”,晒干。

④参:

通“叁”,多次。

12.解释下列句中加点的词。

(1)不知其旨也 旨:

味美

(2)然后能自强也强:

勉励

(3)学不可以已已:

停止

(4)故木受绳则直故:

所以,因此

13.下列句子中加点的词意义和用法相同的一项是(C)

A.輮使之然也/其此之谓乎

B.不知其善也/则知明而行无过矣

C.虽有嘉肴/虽有槁暴

D.学而不思则罔/君子博学而日参省乎己

(解析:

A.代词,代指木条/宾语前置的标志;B.知道/机智;C.均为“即使”;D.连词,表转折/连词,表顺承。

)

14.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

《说命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!

”

(2)冰,水为之而寒于水。

冰是水凝结而成的,却比水寒冷。

15.【甲】文运用了类比的写作手法,引出了阐述的论点教学相长(也);【乙】文开头就提出了论点“学不可以已”,主要运用的论证方法是比喻论证(或举例论证)。

16.请联系学习生活,谈谈你读了这两篇短文后的感受。

略。

(要求:

提出观点、看法;阐述理由;联系学习生活,紧扣文章内容)

附【乙】文参考译文:

君子说:

学习是不可以停止的。

靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水寒冷。

木材直得可以符合拉直的墨线,用煣的工艺把它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎圆的标准了。

即使又被风吹日晒干枯了,(木材)也不会再挺直,是因为经过加工,使它成为这样的。

所以木材用墨线量过,再经辅具加工就能变得挺直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广泛地学习,而且每天多次检查反省自己,那么他就会聪明机智,而行为就不会有过错了。

2-1-c-n-j-y

(二)大道之行也

01 积累运用

1.给下列加点的字注音。

选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù)矜、寡(guān)男有分(fèn)

2.解释下列句中加点的词。

(1)选贤与能 能:

才干出众

(2)讲信修睦修:

培养

(3)不独亲其亲亲:

父母

(4)不独子其子子:

子女

(5)矜、寡、孤、独、废疾者寡:

老而无夫者:

……的人

(6)男有分分:

职分,职守

(7)盗窃乱贼而不作乱贼:

指作乱害人的事作:

兴起

3.指出下列句中的通假字并解释。

(1)选贤与能 “与”同“举”,推举

(2)矜、寡、孤、独、废疾者 “矜”同“鳏”,老而无妻

4.指出下列句中词类活用现象。

(1)不独亲其亲

亲:

形容词的意动用法,以……为亲

(2)不独子其子

子:

名词的意动用法,以……为子

5.解释下列句中加点词语的古义。

(1)大道之行也

古义:

指儒家推崇的上古时代的政治制度

今义:

宽阔的路

(2)女有归 古义:

女子出嫁 今义:

归来,归属

(3)矜、寡、孤、独

古义:

两个词。

“孤”指幼而无父;“独”指老而无子

今义:

一个词。

独自一人

(4)盗窃乱贼而不作 古义:

害人 今义:

小偷,窃贼

(5)故外户而不闭 古义:

门 今义:

窗

6.下列句子节奏划分有误的一项是(A)

A.故人不独亲其亲 B.货恶其弃于地也

C.是故谋闭而不兴D.是谓大同

(解析:

A.故人不独亲其亲。

)

7.填空。

(1)总领全文的语句是:

大道之行也,天下为公。

照应此句的是:

故外户而不闭。

是谓大同。

(2)出自本课的成语有:

鳏寡孤独、夜不闭户、天下为公。

8.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)大道之行也,天下为公。

在大道施行的时候,天下是公共的。

(2)选贤与能,讲信修睦。

选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛。

(3)故人不独亲其亲,不独子其子。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女。

(4)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。

使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾而不能做事的人都能得到供养。

(5)男有分,女有归。

男子有职业,女子有归宿。

(6)货恶其弃于地也,不必藏于己。

财货,憎恨把它扔在地上,但并非出于自己想私藏。

(7)力恶其不出于身也,不必为己。

力气,憎恨它不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。

(8)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

因此奸诈之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会发生。

(9)故外户而不闭,是谓大同。

所以门从外面带上而不关闭,这就叫作“大同”社会。

02 课内精读

阅读全文,回答问题。

9.找出文中的排比句、对偶句,并说说其表达效果。

【示例】排比句:

使老有所终,壮有所用,幼有所长。

对偶句:

选贤与能,讲信修睦。

结构整齐,语势增强,描绘了大同社会的美好社会状态。

10.文章从哪几个方面论述了大同社会的特征?

从干部的选拔任用、公民的道德素质、社会治安的综合治理三个方面论述了“大同”社会的特征。

11.结合全文,谈谈你对大同社会的理解并说说今后应怎么做。

【示例】古代的理想社会就是要求所有人没有私心杂念,做事出于公心,讲求诚信,与人为善,每个人的聪明才智都得到发挥,所有人都能得到照顾,社会安定,无犯罪现象,做到“夜不闭户”。

作为新世纪的中学生,我们应从自身做起,从小树立“天下为公”的理想,提高自己的文化素质、道德水平,争做有文化、有良知、有社会责任感的人。

03 拓展阅读

【甲】大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

是谓大同。

(《大道之行也》)

【乙】礼起于何也?

曰:

人生而有欲,欲而不得,则不能无求;求而无度量分界,则不能不争;争则乱,乱则穷①。

先王恶其乱也,故制礼义以分②之,以养人之欲,给人之求,使欲必不穷于物,物必不屈③于欲,两者相持而长,是礼之所以起也。

(节选自荀子《礼论》)

【注释】 ①穷:

困境。

②分:

区分、辨别。

③屈:

竭尽。

12.解释下列句中加点的词。

(1)女有归 归:

女子出嫁

(2)鳏、寡、孤、独、废疾者孤:

幼而无父

(3)故制礼义以分之故:

所以

(4)以养人之欲以:

来

13.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)使老有所终,壮有所用,幼有所长。

使老年人能够善终,中年人能够发挥自己的才能,为社会效力,幼童能够顺利地成长。

(2)使欲必不穷于物,物必不屈于欲。

使人们的欲望决不会由于物资的原因而得不到满足,物资决不会因为人们的欲望而枯竭。

14.【甲】文首先对大同社会的纲领进行说明,接着具体阐述大同社会的基本特征,最后指出大同社会的美好;而【乙】文则主要阐述了礼制产生的主要原因。

15.根据【乙】文,说说荀子是从哪几个角度对“礼”的起源进行阐释的。

避免天下混乱;确定名分;平衡人的欲望;使物资和欲望相互制约。

附【乙】文参考译文:

礼是在什么情况下产生的呢?

回答说:

人生来就有欲望。

如果想要什么不能得到,就不能没有追求;如果一味追求而没有标准限度,就不能不发生争夺;发生争夺就会有祸乱,有祸乱就会陷入困境。

先王厌恶祸乱,所以制定了礼义来进行区分,以此来调养人们的欲望、满足人们的要求,使人们的欲望决不会由于物资的原因而得不到满足,物资决不会因为人们的欲望而枯竭,使物资和欲望两者在互相制约中增长。

这就是礼的起源。