深化分配制度改革调整国民收入分配格局.docx

《深化分配制度改革调整国民收入分配格局.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深化分配制度改革调整国民收入分配格局.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

深化分配制度改革调整国民收入分配格局

深化分配制度改革调整国民收入分配格局

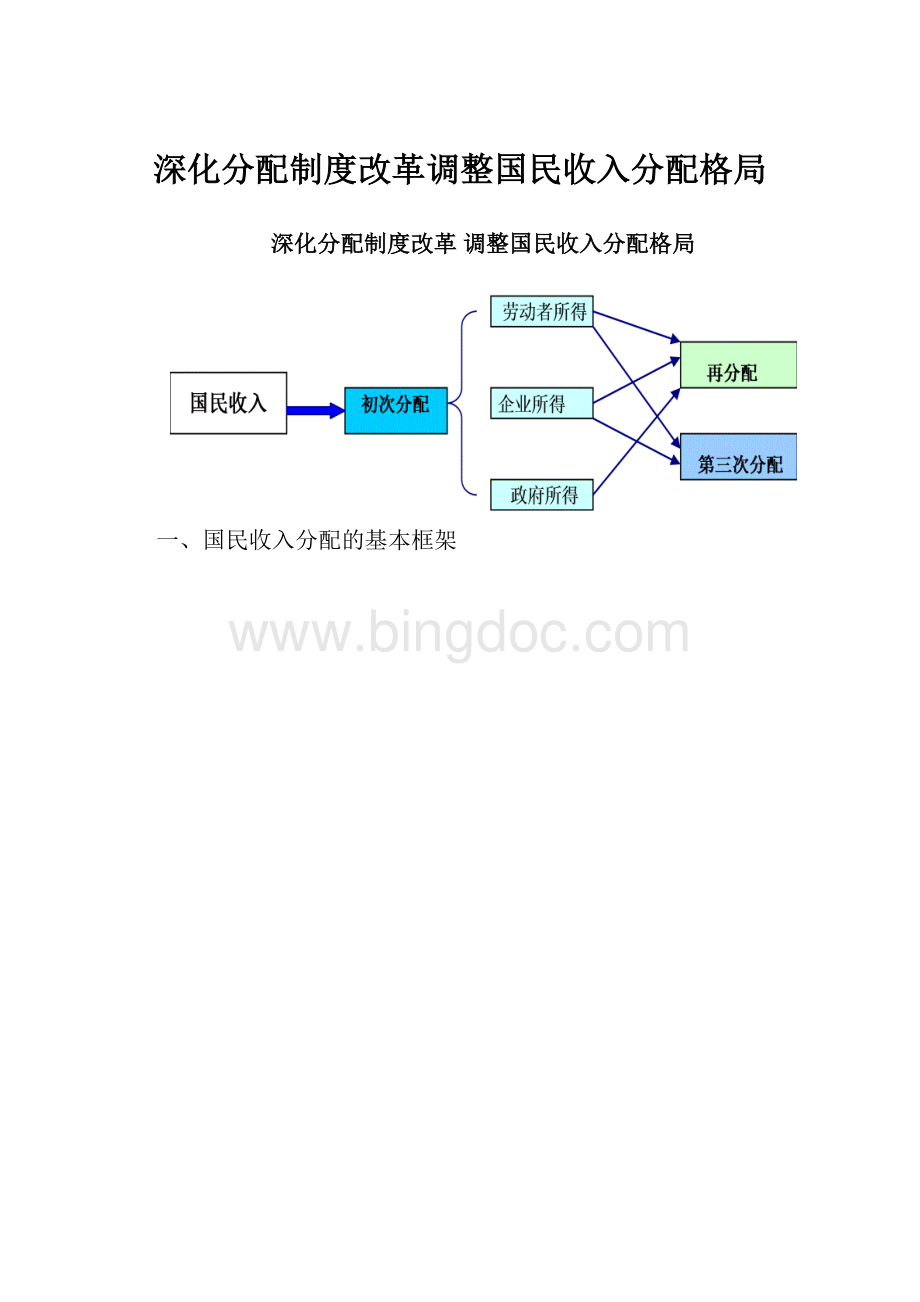

一、国民收入分配的基本框架

国民收入初次分配

(1)国民收入初次分配是指在生产领域内部进行的分配。

通过初次分配,形成了劳动者、政府、企业三者的原始收入。

(2)初次分配主要由市场机制形成,政府通过税收杠杆和法律法规进行调节和规范,一般不直接干预初次分配。

国民收入再分配

(1)国民收入的再分配,是在初次分配形成的原始收入的基础上,在全社会范围内进一步进行分配的过程。

通过再分配,不直接参与生产活动的社会成员或集团从参与初次分配的社会成员或集团那里获得收入,这种收入又称派生收入。

(2)国民收入的再分配的四个渠道

国家预算

劳务费用

价格调整

银行信贷

国民收入第三次分配

第三次分配是慈善公益组织建立在志愿性的基础上,以募集、自愿捐赠和资助等慈善公益方式对社会资源和社会财富进行的分配,它依靠“精神力量”,奉行“道德原则”。

国民收入三层次分配之间的关系

在国民收入分配的三个层次中,初次分配作为国民收入分配的起点,是原始分配,对整个分配过程及分配关系形成的基础性作用;再次分配是对初次分配的调整,以政府调节来弥补市场分配的不足;第三次分配则是对再次分配的补充,以民间捐赠来弥补政府调节的不足。

二、我国现阶段收入分配的基本制度和分配状况

(一)基本分配制度

社会主义初级阶段的分配制度,是以按劳分配为主体,多种分配方式并存。

公有制是按劳分配的前提和基础。

多种分配方式并存,是由多种所有制经济共同发展的所有制结构决定的。

多种分配方式并存,实质上就是按生产要素分配。

(二)分配状况

1、居民收入差距扩大的趋势没有根本扭转;

2、在国民收入分配格局中居民收入出现下降趋势;

3、收入分配秩序不规范。

居民个人收入分配状况的衡量——洛伦兹曲线

居民个人收入分配状况的衡量——基尼系数

我国居民收入分配差距较大

部分国家基尼系数比较

国家

年份

基尼系数

国家

年份

基尼系数

美国

2010

0.378

南非

2009

0.631

英国

2010

0.342

巴西

2009

0.547

日本

2010

0.329

墨西哥

2008

0.483

德国

2010

0.295

印度

2005

0.334

法国

2010

0.293

马来西亚

2009

0.462

意大利

2010

0.337

菲律宾

2009

0.43

韩国

2010

0.315

埃及

2008

0.308

俄罗斯

2009

0.401

劳动报酬和居民收入占比下降

根据国家统计局的数据,2000—2010年,劳动报酬在初次分配中的比重由53.3%下降到47.8%。

在国民收入中政府收入占比由14.5%提高到18%企业收入占比由17.9%提高到21.6%,居民收入占比由67.6%下降到60.4%。

全国国民收入初次分配状况

国民收入初次分配格局的国际比较

国家

年份

劳动报酬占比(%)

营业总盈余占比(%)

生产税净额占比(%)

美国

2008

56

37.1

6.9

日本

2007

50.1

42.6

7.3

英国

2008

56.5

31.2

12.3

德国

2008

54.7

44

1.3

法国

2009

58.4

38

3.6

俄罗斯

2010

58.5

36.5

5

韩国

2008

51.6

46.9

1.5

南非

2010

49.8

48.7

1.5

巴西

2008

49.1

49.3

1.6

墨西哥

2007

29

65.4

5.6

印度

2009

28.5

65.1

6.4

菲律宾

2008

27.9

60.8

11.3

埃及

2009

26.1

47.7

26.2

初次分配的构成

(1)在“国民经济账户体系”(SNA)下,通常用收入法(也称分配法)的国内生产总值(GDP)构成来解析国民收入的初次分配。

(2)收入法GDP

=劳动者报酬+生产税净额+固定资产折旧+营业盈余

原始收入:

劳动者所得政府所得企业所得

(三)如何看待当前的收入分配状况

关键是要区分两类性质不同的收入差距:

一类收入差距发生在普通劳动者之间,主要是因不同部门、地区、行业之间劳动者的素质或贡献和生活费用的差别造成的。

这类收入差距的产生有其合理性,体现了按劳分配和市场经济的要求,有利于调动生产者的积极性。

但其中也存在不合理因素,比如,许多私有企业工人工资长期低于生存工资水平,劳动力再生产的成本在相当程度上由劳动者自身承担;国有企业收入分配的约束机制不够健全,高管人员收入水平和职务消费缺乏有效约束,等等。

另一类收入差距是由财产占有(包括生产资料、房地产、各种金融资产和自然资源)上的差别造成的。

这类收入差距是多种所有制和多种分配方式并存的市场经济发展的必然产物,有利于发挥市场机制的作用。

但如果没有社会主义基本经济制度和基本分配制度为保障和政府的有效调节,而是按照资本主义市场经济的规律任其发展,则会导致财富占有和收入分配的两极分化。

导致收入差距扩大的主要因素不是劳动收入,而是财产收入。

三、当前我国收入分配制度存在的主要问题

比较流行的一种观点认为,当前我国收入分配制度存在的主要问题是不同区域、部门和行业之间收入差距过大,收入分配改革的主要目标就是缩小居民收入差距。

这种观点并没有抓住问题的根本。

这是因为:

收入差距的大与小是相对的,而不是绝对的,判断收入分配制度好与坏的关键并不在于收入差距的大小,而在于收入分配合理与否,是否符合公平的原则。

我国收入分配制度改革目标

初次分配和再分配都要兼顾效率和公平,再分配更加注重。

四、分配公平的评价标准

(一)西方学者的公平观

在对公平的具体判断上,现代西方经济学主要采取三类标准:

一类属于客观标准,主要以分配的结果为判别依据;

另一类属于主观标准,以人们的心理状态和主观感受为依据;

还有一类是主观标准和客观标准的结合。

以收入平等为标准是西方经济学家对公平的最普遍的理解和占统治地位的观点。

(二)马克思的公平观

(1)公平是观念化……的表现。

所谓观念化的表现,即公平是人们对社会事物进行价值评价时表现出来的观念,是一种价值评价形式,一种思想意识。

公平观体现在社会的经济、政治、道德、法律等多种领域,即有经济领域的公平、政治领域的公平、道德领域的公平、法律领域的公平。

经济公平是对现实分配关系与人们自身利益关系的一种价值判断;

(2)公平始终只是现存经济关系的观念化表现。

公平观作为社会意识形态,有一定的历史连续性,但归根到底是现存经济关系的反映,是随着社会经济关系的发展变化而发展变化的。

不同的时代,不同的阶级,不同的学派各有不同的公平观,抽象的,超时代的永恒公平是不存在的。

公平的标准也随着历史的演进而不断更新,随着时代的变迁而不断补充新的内容,所以没有永恒的公平定则。

(三)初次分配公平有别于再分配公平

初次分配与再分配是以不同的方式进行的,体现的是不同的经济关系。

初次分配是以市场交易的方式,通过劳动、资本等要素的所有者的市场竞争完成的。

社会对初次分配公平所注重的是不同要素所有者的贡献存在着差异的条件下获得相应的收入的权利;

再分配往往是以非市场交易的方式进行的,社会对再分配公平所注重的是撇开了人对社会贡献差异的条件下的基本权利。

国民收入分配公平的评价标准

(四)市场经济条件下初次分配公平的评价标准

1、企业与劳动者之间初次分配公平的评价

2、企业和劳动者与政府之间初次分配公平的评价

企业与劳动者之间初次分配公平的评价

企业和劳动者之间形成了围绕生产要素的供求关系,而在市场经济条件下,这种供求关系通过市场交易的方式来实现。

在市场经济条件下,企业与劳动者之间的初次分配公平以等价交换为评价标准。

企业和劳动者与政府之间初次分配公平的评价

强制性的税收会减少企业和劳动者的所得,从而带来税负的副效用,而税收的使用也具有无偿性,会给企业和劳动者带来福利的正效用。

企业、劳动者与政府之间分配公平的评价,不在于政府所得份额的多少,更重要的是税负与福利的匹配。

因此,可以以税收的边际副效用与享受公共产品的边际正效用相等作为衡量公平与否的标准。

五、初次分配不公平的表现及成因分析

(一)企业和劳动者之间分配不公主要表现在三个方面

1、劳动力价格明显低于其价值。

一是劳动者谈判议价能力弱使收入分配向资本倾斜。

二是劳动力市场的分割造成劳动者收入受限。

2、劳动力价格明显高于其价值。

部分垄断利润转化成这些行业职工的收入

3、企业和劳动者之间分配地位固化。

三方协调机制的缺损

1、工会主体缺失

(1)组织机构缺失

(2)代表性缺乏

(3)行为目标扭曲

2、政府主体缺失

(1)组织机构缺失

(2)法律法规供给短缺

(3)第三方失败

(二)企业、劳动者与政府之间的分配不公

主要表现为“税负”与“福利”不匹配。

2009年,我国初次分配中政府所得的比重为15.2%,但按全口径计算的中国政府财政收入占GDP比重达到32.2%,而,世界银行的研究报告显示,低收入国家的最佳宏观税负水平为13%左右;中下等收入国家的为20%左右;中上等收入国家的为23%左右;高收入国家的为30%左右。

这说明目前我国税负已经处于较高水平。

但从税收使用来看,一些发达国家,比如德国、澳大利亚、加拿大、美国2007年政府支出的福利性支出(含教育、社会保障、公共医疗卫生等)占国家财政支出的比重分别高达68.84%、58.73%、56.73%、57.11%,我国这方面的数据累计不足30%。

六、深化分配体制改革促进公平分配

1、健全劳资关系协调机制,平衡劳资谈判能力。

(1)以完善基层工会组建机制为突破口,增强工会的代表性和独立性。

(2)以纠正第三方失败为重点,端正政府行为,加快制度供给和机构建设

2、健全和完善劳动力市场,消除劳动者的身份差别。

3、打破行业垄断,加强垄断行业收入分配监管。

4、转变政府职能,降低税负水平,提高福利支出比重。

5、要加大收入再分配的调节力度,加快健全以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制。

6、规范收入分配秩序。