语文高考语文真题汇编考点12古代诗歌鉴赏.docx

《语文高考语文真题汇编考点12古代诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文高考语文真题汇编考点12古代诗歌鉴赏.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

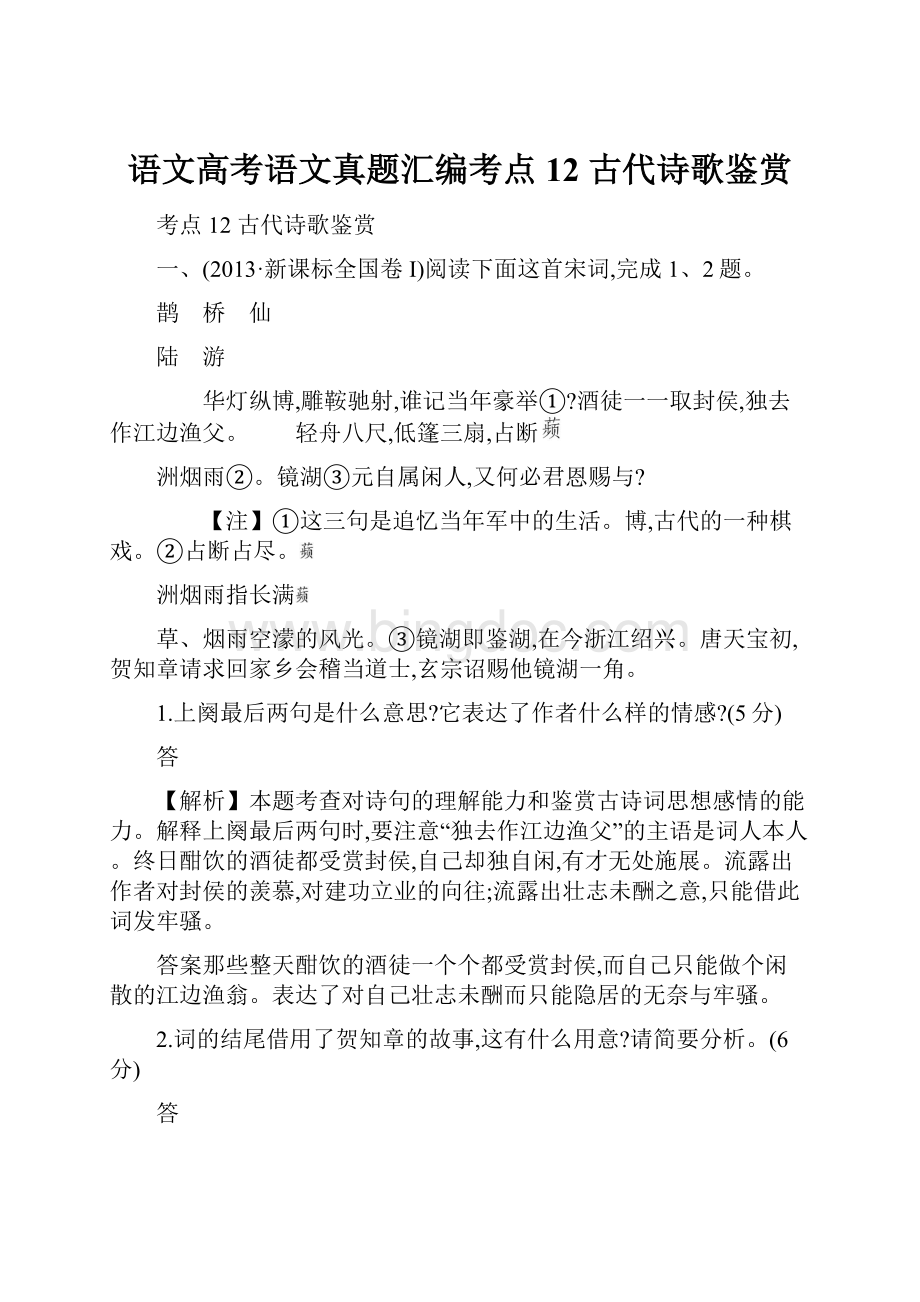

语文高考语文真题汇编考点12古代诗歌鉴赏

考点12古代诗歌鉴赏

一、(2013·新课标全国卷I)阅读下面这首宋词,完成1、2题。

鹊 桥 仙

陆 游

华灯纵博,雕鞍驰射,谁记当年豪举①?

酒徒一一取封侯,独去作江边渔父。

轻舟八尺,低篷三扇,占断

洲烟雨②。

镜湖③元自属闲人,又何必君恩赐与?

【注】①这三句是追忆当年军中的生活。

博,古代的一种棋戏。

②占断占尽。

洲烟雨指长满

草、烟雨空濛的风光。

③镜湖即鉴湖,在今浙江绍兴。

唐天宝初,贺知章请求回家乡会稽当道士,玄宗诏赐他镜湖一角。

1.上阕最后两句是什么意思?

它表达了作者什么样的情感?

(5分)

答

【解析】本题考查对诗句的理解能力和鉴赏古诗词思想感情的能力。

解释上阕最后两句时,要注意“独去作江边渔父”的主语是词人本人。

终日酣饮的酒徒都受赏封侯,自己却独自闲,有才无处施展。

流露出作者对封侯的羡慕,对建功立业的向往;流露出壮志未酬之意,只能借此词发牢骚。

答案那些整天酣饮的酒徒一个个都受赏封侯,而自己只能做个闲散的江边渔翁。

表达了对自己壮志未酬而只能隐居的无奈与牢骚。

2.词的结尾借用了贺知章的故事,这有什么用意?

请简要分析。

(6分)

答

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌表达技巧的能力。

此处用贺知章的典故,表明镜湖不需君赐,本属闲散之人。

词人壮志未酬,自然心生对统治者的不满之情,词人借贺知章求皇帝让他回家乡当道士的典故,寄寓对皇帝的不满之情。

答案用含蓄地表现对统治者不屑以及愤慨不平。

皇帝既置我于闲散,镜湖风月原本就属于闲散之人,又何必要你皇帝恩赐呢?

再说,天地之大,何处容不下我一个闲散之人,谁又稀罕你皇帝的恩赐!

二、(2013·新课标全国卷Ⅱ)阅读下面这首宋诗,完成1、2题。

次韵雪后书事二首(其一)

朱 熹

惆怅江头几树梅,杖藜行绕去还。

前时雪压无寻处,昨夜月明依旧开。

折寄遥怜人似玉,相思应恨劫成灰。

沉吟日落寒鸦起,却望柴荆独自回。

1.这首咏梅诗中,作者是用什么手法表现梅花的?

请简要分析。

(5分)

答

【解析】本题考查对诗词表现手法的赏析能力。

从全诗看,作者带着重重心事踏雪寻梅,开篇首联就把“江头”“几树梅”以及“杖藜”的意象融为一体,后文除“昨夜月明依旧开”一句直写梅花外,其余都是侧面烘托,“雪压”“日落”“寒鸦”写环境,“寻”“寄”“吟”写抒情主人公对梅花的眷顾。

答案运用了烘托和渲染的手法。

全诗几乎未涉及梅花的色香,而注重环境的烘托和感情的渲染,从而表现梅花的精神和品格。

2.诗的最后一联表达了作者什么样的心情?

请简要分析。

(6分)

答

【解题指南】古诗常用情景交融、借景抒情等手法含蓄传情,我们也可以“景”为“镜”观照人物心理世界。

【解析】本题考查对作者观点态度的赏析评价能力。

我们可以从“日落寒鸦起”的环境渲染以及“沉吟”“却望”“独自回”的动作描写揣度作者心情。

答案表现了作者落寞惆怅、若有所失的心情。

作者将自己复杂的情感投射到梅花上,思绪万端却又无从说起,以至在梅树下沉吟许久,直到日暮才独自离开。

三、(2013·辽宁卷)阅读下面这首宋诗,完成1、2题。

竹轩诗兴

张 镃

柴门风卷却吹开,狭径初成竹旋栽。

梢影细从茶碗入,叶声轻逐篆[注]烟。

暑天倦卧星穿过,冬昼闲吟雪压摧。

预想此时应更好,莫移墙下一株梅。

【注】篆盘香。

因盘香曲绕如篆文,故称。

1.本诗第二联描写精妙,请简要分析。

(5分)

答

【解题指南】本题考查鉴赏诗歌语言和表达技巧的能力,具体考查赏析该诗的第二联。

在题型上当属炼句题。

炼句题答题一般包括三个要点①通过简单地翻译,说明写的景和情;②叙述好在哪里,指出所达到的表达效果;③运用了什么手法,起到了什么作用。

【解析】阅读诗歌,可以分析出第二联的内容写的应是诗人的所见所闻,既有视觉描写,又有听觉描写,还运用了比拟的修辞格,表现了诗人所住环境的清幽以及表现了诗人生活的悠然自得之情。

答案全联视听结合,生动描写了诗人的所见所闻,表现了竹轩环境的清幽和诗人生活的闲适;“梢影细从茶碗入”准确地描绘了茶具间光影的变化,“叶声轻逐篆烟”运用比拟(拟人)手法,形象地写出叶声与烟缕升起相伴的动态美。

2.请结合全诗,简要分析诗人的形象。

(6分)

答

【解题指南】第一步判断诗歌的类别。

从诗的大意看,本诗是一首写景诗。

第二步分析诗歌的意境。

从诗歌所描写的景物及其特点判断诗歌整体写的是乐景还是哀景。

第三步通过寻找能体现诗人情感的词语确定诗人的情绪。

【解析】本题考查鉴赏诗歌形象的能力。

作为一首写景诗,从“竹轩”“柴门”“狭径”“倦卧”“闲吟”“竹”“雪”“梅”等词中可以看出诗人的生活情趣,从而可以分析出闲适、洒脱、高雅的诗人形象。

答案塑造了闲适、洒脱、高雅的诗人形象。

通过对“竹轩”“柴门”“狭径”等简朴清幽的生活环境的描写,表现了诗人日常生活的闲适自得;“倦卧”“闲吟”等反映了诗人洒脱的生活态度,“竹”“雪”“梅”等意象表现出诗人高雅的人生志趣。

四、(2013·山东卷)阅读下面这首清诗,回答问题。

(8分)

山寺夜起

江 湜

月升岩石巅,下照一溪烟。

烟色如云白,流野寺前。

开门惜夜景,矫首看霜天。

谁见无家客,山中独不眠。

1.三四两句中的“烟”有哪些特点?

诗人是如何描写的?

(4分)

答

【解析】本题考查鉴赏诗歌形象和表达技巧的能力。

三四两句抓住“烟色如云白”使用比喻,以及“流”字的妙处展开回答。

答案三四两句中的“烟”有两个特点一是色白,一是具有动态。

诗人在第三句用比喻的修辞方法,形容山岚在月光下呈现出如云的白色;第四句以“流”字描写山岚之动态,形象生动。

2.结合全诗分析诗人“不眠”的原因。

(4分)

答

【解析】诗人“不眠”的原因明显集中在诗歌最后两句,因此比较好找,但题干要求“结合全诗”,故答题时要对全诗的整体做分析说明。

答案诗人不眠有两方面原因一是喜爱山中夜景,前四句描写山中月夜美景,第五句“开门惜夜景”,“惜”字表达了诗人对山中夜景的喜爱;二是思家,最后两句中“无家客”“独”表现出诗人的孤独和羁旅思家之情。

五、(2013·广东卷)阅读下面的宋词,然后回答问题。

(7分)

鹧 鸪 天

【宋】张炎

楼上谁将玉笛吹,山前水阔暝云低。

劳劳①燕子人千里,落落梨花雨一枝。

修禊②近,卖饧③时,故乡惟有梦相随。

夜折得江头柳,不是苏堤④也皱眉。

【注】①劳劳遥远。

②修禊古俗春季于水滨设祭。

③卖饧清明前后卖糖粥。

④苏堤作者家乡杭州的名胜,以柳闻名。

1.作者在词的上片是怎样借景抒情的?

(4分)

答

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

首先,要审清题目,“词的上片是怎样借景抒情的?

”题目已经给出“借景抒情”的信息。

其次,读懂上片,弄清楚上片写了哪些景物。

最后,根据这些“意象”的特征和营造出的意境分析出作者要表达的情感。

答案上片楼上笛声勾起作者思乡之情,迷茫春水、低垂暮云更让作者心情压抑、低沉;燕子正忙着筑巢安家而自己却流落千里,雨打梨花更显作者之孤寂。

作者借眼前这些饱含愁绪之景,委婉含蓄地表达了心中思念故乡、故友的愁苦之情。

2.作者为什么说“不是苏堤也皱眉”?

请结合词的下片分析。

(3分)

答

【解析】本题考查鉴赏诗歌内容和作者情感的能力。

首先要弄清楚下片诗词的内容,如修禊、卖饧、故乡、梦、夜、折、江头柳、苏堤等,理解这些词语包含的作者的情感指向。

其次结合上片和注释,从整体上理解作者在本词中要表达的情感。

最后结合下片的内容和情感具体回答题目“为什么”。

答案清明临,自己飘泊他乡陡增愁绪;夜不成眠,漫步江头,折一枝新柳以寄思乡之意,虽不是故乡“苏堤”的杨柳,却也倍添思乡的愁苦,因而说“不是苏堤也皱眉”。

六、(2013·江苏卷)阅读下面这首诗,然后回答问题。

醉 眠

唐 庚

山静似太古,日长如小年。

馀花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

【注】唐庚,北宋文学家,此诗为其谪居惠州时所作。

1.说明“山静似太古”一句的含意。

(2分)

答

【解题指南】理解诗句含意需注意如下几点联系全诗内容;联系诗歌的写作手法;了解作者的写作背景;把握重点词句理解;展开想象和联想;用通顺连贯的语言组织起。

【解析】连绵起伏的山势,一如绵延不断的“太古”,诗人化实为虚,化有形之山势为无形之光阴。

在这远离尘嚣的地方,一切仿佛都已凝固,这里以静衬静。

答案用远古时期的宁静写出山中的幽静。

2.“世味门常掩,时光簟已便”一联表达了诗人什么样的心境?

(4分)

答

【解题指南】答题要领一是根据诗句描述内容,分析所涉及的诗句具体写了什么;二是揭示主旨,揭示情感。

采用的作答形式是“描写了……抒发了……”。

要学会规范答题①审清问题要求,按问题认真作答。

②要善于运用“叙+析+评”的方式,既有简明概括,又有结合词句的具体分析。

③要有要点清晰的意识。

④学会常见的术语和答题模式。

【解析】该联空间转换,视角由山间转入房里,承上“眠”字写。

“世味”是指世道人心,世态炎凉。

“簟”指竹席。

此时,诗人只想紧掩门户,远离人间是非。

“时光簟已便”表面是说,盛夏酷热难耐,但醉卧竹席,却感到十分舒适;其实说的是心清自然凉,这正是诗人心气平和的写照。

答案表达了厌恶官场、追求恬淡的心境。

3.《宋诗钞》中说唐庚的诗“芒焰在简淡之中”,即平淡的背后往往蕴藏着激烈情感,试结合本诗作简要分析。

(4分)

答

【解题指南】鉴赏诗歌语言主要有对语言的语意的理解和对语言的表达效果的理解两种考查方式。

主要从词语的凝练传神、词语的描写形象、营造意境上的作用以及对作者表达感情的作用几个方面设题。

评价类试题常见的失误主要有①没有认真审题,也没有深入阅读理解诗词,想当然回答,一念之差判断失误。

②阐明理由时或不得要领,或只是蜻蜓点水,不能紧扣诗文内容点面结合地分析,或只判断而没深入分析。

③答题时不考虑诗论的内容,只是从诗歌本身考虑,造成答题存在片面性。

题干中若问“你同意这种说法吗”,不能想当然地回答“同意”或“不同意”。

首先要弄清楚评价语的评价角度内容还是形式,全文还是局部,表现手法还是修辞手法等。

再把它和原文结合起分析。

要结合原文相关内容分析评价,做到点面结合,不能空洞说教。

【解析】将诗中蕴含的情感与所用意象的特点结合起分析,“简淡”指的是所用意象特点,“芒焰”指的是诗歌情感意蕴的特点。

可结合诗句具体分析。

如“日有所思,夜有所梦”,“梦中频得句”正表明诗人平日不管吏事俗务,而专于文字之癖中自得其乐。

“忘筌”,一语双关,既指“忘言”,又暗合庄子“得鱼忘筌”的典故。

梦中得句似得而实失,拈笔忘筌似失而实得,他就是这样领会了人生哲学上的辩证法。

失去的是梦中句,得到的则是无所为、亦无所求的悠然忘我之境。

全诗流露出一种旷达、逍遥的意味,颇具深意。

答案“门掩世味”“拈笔忘筌”暗含诗人难忘世事,透露幽愤不平之气;全诗却以“山”“馀花”“好鸟”等闲适悠远的意象,形成一种简朴的风格,意味平淡深长。

七、(2013·安徽卷)阅读下面两首诗,完成1~2题。

秋斋独宿

[唐]韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。

夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》

[金]赵秉文

冷晕侵残烛,雨声在深竹。

惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

【注】①韦苏州即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

1.两首诗中诗人的心境有何异同?

请作简要分析。

(4分)

答:

【解析】本题考查鉴赏作者思想感情的能力。

韦诗中“秋斋独宿”“窗间人独宿”中“独”,表达孤独之感,赵诗中“寒枝不成宿”表达夜不能宿的孤独;韦诗中“山月皎如烛”“霜风时动竹”表达了恬静怡人的心境,而赵诗中“冷晕侵残烛”“寒枝不成宿”表达了凄凉冷清的心境。

答案相同点两首诗都表现了诗人在秋夜的孤独之感。

韦诗以风动竹、鸟惊栖、人独宿表现内心孤独;赵诗以惊鸟无宿暗寓诗旨,含蓄地道出诗人心境的孤独。

不同点韦诗孤独中又有淡静。

皎月悦目,风竹悦耳,恬静怡人。

赵诗孤独中更显凄冷。

冷月残烛,秋雨寒枝,凄冷袭人。

2.请分别指出两首诗第一句使用的修辞手法,并加以赏析。

(4分)

答

【解析】本题考查鉴赏诗歌中表达技巧的能力。

在鉴赏诗歌时,借助重点词语把握诗歌的形象及其特点,结合自己对常见修辞手法的积累,确定此诗中运用的修辞手法,并分析其表达效果。

其具体的答题步骤为首先,明确修辞手法。

如韦诗抓住“皎如烛”关键词,应为比喻,而赵诗抓住“冷晕”,应为借代。

其次,说明修辞句(段)的内容或所描绘事物的特点。

如运用……修辞手法……地描绘了(对象)的……特征。

答案韦诗比喻,以烛喻月。

山月皎洁,宛如夜烛相伴,照人无眠。

赵诗借代,借“晕”代月。

“晕”配以“冷”,突出月夜寒意侵人;“晕”又预示天气变化,引出下句。

八、(2013·福建卷)阅读下面的诗歌,完成后面题目。

(6分)

送何遁山人归蜀

【宋】梅尧臣

春风入树绿,童稚望柴扉。

远壑杜鹃①响,前山蜀客归。

到家逢社燕,下马浣征衣。

终日自临水,应知已息机②。

(选自《宋诗精华录》)

【注】①杜鹃又名子规。

②息机摆脱琐事杂务,停止世俗活动。

1.请简要分析首句中“绿”字的妙处。

(2分)

答

【解题指南】分析诗歌的炼字应注意动词,修饰语(形容词、副词、数量词),特殊词(叠词、拟声词、颜色词)。

这些词是诗歌炼字的关键。

具体操作步骤为

步骤一释词义,明手法。

(先看炼的字是什么词性,结合词性,解释词的含义、明确词的手法。

)

步骤二描景象,摹情态。

(结合炼字所在具体诗句分析,写出什么景物特点或者在描摹情景情态时有何效果)

步骤三点作用,表感情。

(在诗歌情感角度起到什么作用,并且是什么情感)

【解析】本题考查对诗歌语言的赏析能力。

“绿”本为形容词,但在第一句中“绿”字却展现出在春风吹拂下草木生发、万物复苏的动态过程,有化静为动之效。

答案“绿”字写出了春风吹绿林木的动态,表现了春风的活力,显示了春天的生机,增强了诗的韵味。

(意思对即可。

其他看法,言之成理亦可。

)

2.三、四两联是怎样借助想象之景抒发情感的?

请简要赏析。

(4分)

答

【解题指南】诗人在诗歌创作中,离不开联想和想象,经常“虚”“实”结合,丰富诗歌意蕴。

虚实结合的具体形式有

1.眼前之景为实,想象虚构之景为虚。

如《雨霖铃》。

2.现实之景为实,已逝之景之境、神仙鬼怪世界和梦境为虚。

如《念奴娇·赤壁怀古》《梦游天姥吟留别》。

3.形象为实,抽象为虚;有限为实,无限为虚。

4.侧面为实,正面为虚。

虚实结合的好处在于丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

有时能形成强烈的对比,有时能形成渲染烘托,从而突出诗歌的中心。

【解析】本题考查对诗歌表现手法赏析评价的能力。

本诗三、四两联采用虚写手法,我们可以从虚写的具体内容、产生的艺术效果角度分析。

答案颈联想象友人喜逢家乡的燕子,一洗征尘,表现出归家时轻松愉悦的心情。

尾联进一步设想友人归家后悠闲自在的生活,寄托了对友人真诚的祝福,也暗含着诗人对超脱世俗的自由生活的向往。

(意思对即可。

其他看法,言之成理亦可。

)

九、(2013·浙江卷)阅读下面这首诗,完成1~2题。

(7分)

秦中吟·歌舞

(唐)白居易

秦中岁云暮,大雪满皇州。

雪中退朝者,朱紫尽公侯。

贵有风雪兴,富无饥寒忧。

所营唯第宅,所务在追游。

朱轮车马客,红烛歌舞楼。

欢酣促密坐,醉暖脱重裘。

秋官为主人,廷尉居上头。

日中为一乐,夜半不能休。

岂知阌乡①狱,中有冻死囚。

【注】①阌(wén)乡旧县名。

白居易有《奏阌乡县禁囚状》,详述了无辜妇孺被关进阌乡狱并遭受迫害的惨状。

1.这首诗揭露了中唐尖锐的社会矛盾,表现出强烈的忧国忧民之情,与杜甫诗名句“ , ”一脉相承。

(2分)

【解析】本题的考查方式与前几年浙江卷的考查方式相比有较大变化,考查了对文本内容的理解和对知识“横向联系”的能力。

该诗描写了公侯朝臣的奢华生活,结尾两句与前面形成鲜明对比。

“岂知阌乡狱,中有冻死囚”两句与杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”有异曲同工之妙。

答案朱门酒肉臭 路有冻死骨

2.赏析这首诗对比艺术的特色。

(5分)

答

【解析】本题考查对艺术特色的赏析,而且规定是对“对比”艺术的分析,难度较大。

要理解本诗前后描写不同,找出“对比”的内容,可从结构和艺术效果的角度进行赏析。

答案①从结构上看,开头两句兴起全篇,接下十四句详写统治者骄奢侈靡的生活,而结尾仅用两句描述“冻死囚”,文势陡急,有一落千丈之势。

②从艺术效果看,前面十四句通过层层铺叙、渲染,为结尾一幕做艺术的铺垫,前后构成强烈、鲜明的对比,震撼人心。

十、(2013·湖南卷)阅读下面的宋词,完成题目。

(8分)

钓 船 归

贺 铸

绿净春深好染衣,际柴扉。

溶溶漾漾白鸥飞,两忘机。

南去北徒自老,故人稀。

夕阳长送钓船归,鳜鱼肥。

1.“鳜鱼肥”三字让人联想起张志和《渔歌子》“西塞山前白鹭飞, ”句。

(1分)

【解析】本题考查诗歌的识记。

要注意“鳜”字的写法。

答案桃花流水鳜鱼肥。

2.简析首句中“净”字的妙处。

(3分)

答

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言能力。

炼字题要赏析这个字的使用特点,联系对这句诗的表达效果和对整首诗的表达效果回答。

“净”的意思是纯正无杂质的意思,说明了“绿”的程度,体现了“春深”的特点,也写出了词人内心的纯净。

答案联系“春深”“染衣”,“净”字巧妙展现了暮春时节芳菲凋尽,“绿”成了自然的主色调的情景,委婉道出词人内心的纯净。

3.探究本词的思想情感。

(4分)

答

【解析】本题考查理解诗歌思想感情的能力。

主要是把握作者所用的意象如“柴扉”“白鸥”“钓船”“鳜鱼”等,可知作者在描写田园生活,田园生活代表的情感一般为甘于淡泊,体现归隐之乐。

再联想起张志和的《渔歌子》,注意题目“钓船归”的暗示,可得出“回归与隐居之乐”的结论。

回答时要注意用规范的词语加以概括。

答案词人通过“钓船”“柴扉”“白鸥”“鳜鱼”等意象的描写,展现出田园生活自然之美,寓示了他自甘淡泊,隐居为乐,不再以世事萦怀的内心世界。

(如答案不在以上要点内,但言之成理也可)

十一、(2013·天津卷)阅读下面这首词,按要求作答。

(8分)

鹧鸪天 送廓之秋试①

[宋]辛弃疾

白苎②新袍入嫩凉。

春蚕食叶响回廊。

禹门③已准桃花浪,月殿先收桂子香。

鹏北海,凤朝阳。

又携书剑路茫茫。

明年此日青云去,却笑人间举子忙。

【注】①秋试科举时代秋季举行的考试。

②白苎(hù)用白色苎麻织成的布。

③禹门即龙门,古时以“鱼跃龙门”喻指考试得中。

1.“白苎新袍入嫩凉”句中的“嫩”字带给你怎样的感觉?

(2分)

答

2.“鹏北海,凤朝阳。

又携书剑路茫茫”怎样体现了辛词的豪放特点?

(3分)

答

3.请举一例分析本词虚实相生的艺术手法。

(3分)

答

【解题指南】

(1)炼字题型解题步骤。

解释该字在句中的含义;展开联想把该字放入原句中描述景象;点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

(2)辨风格题型解题步骤。

用一两个词准确点明语言特色;用诗(词)中有关语句具体分析这种特色;指出表现了作者怎样的感情。

(3)析技巧题型解题步骤。

准确指出用了何种手法;结合诗(词)句阐释为什么是用了这种手法;此手法怎样有效传达出诗(词)人怎样的感情。

【解析】本题考查鉴赏古代诗歌的能力。

第1题属于鉴赏诗歌语言的炼字类题型。

要求揣摩“嫩”字的内涵,体味用字之妙。

“嫩”与“老”相对,表示初现的秋凉,不同于深秋寒凉,让人稍觉凉意,且感新鲜舒适,清爽宜人。

第2题属于鉴赏诗歌语言风格类题型。

主要从选用词语(含意象)、设置情境(含意境)、刻画形象和抒发情感等方面入手。

此句作者选取豪迈意象,设置开阔意境,刻画雅健形象,抒发志在千里的豪迈气概。

第3题属于鉴赏诗歌表达技巧的描写手法类题型。

要分清虚实之别,选准典型词句,揣摩各句用意和相互关系。

答案1.轻微、新鲜、清爽等。

2.大鹏、丹凤,意象豪迈;北海、太阳、路茫茫,意境开阔;携书佩剑,显示出既儒雅又刚健的气概。

3.例“白苎新袍入嫩凉”“春蚕食叶响回廊”是实写,点明时令和环境;“明年此日青云去,却笑人间举子忙”是虚写,想象金榜题名后轻松愉悦的心情。

虚实相生,表达对应考者的良好祝愿。

十二、(2013·北京卷)阅读下面这首诗,完成1、2题。

(7分)

古风(其十)

李 白

齐有倜傥生,鲁连①特高妙。

明月出海底,一朝开光曜。

却秦振英声,后世仰末照。

意轻千金赠,顾向平原②笑。

吾亦澹荡人,拂衣可同调。

【注】①鲁连鲁仲连,战国齐人,他说服魏与赵合力抗秦。

②平原即平原君,赵国重臣。

1.下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.三、四句与曹植诗句“大国多良材,譬海出明珠”都运用比喻的方法表达赞誉之情。

B.“后世仰末照”句,感叹鲁仲连的功绩如同就要落山的太阳一样将被后人渐渐遗忘。

C.本诗最后两句,以“澹荡人”与开头的“倜傥生”相呼应,意在表明诗人的志趣。

D.李白在诗中盛赞了鲁仲连的高风亮节,并把他引为“同调”,内容显豁,感情深挚。

【解题指南】解答本题的关键是读懂诗歌的内容。

一、二句交代人物及其才能;三、四句用比喻的修辞手法表达赞誉之情;五、六句说明其功绩及其影响;七、八句说明鲁仲连淡泊名利的高尚情操;九、十句表明诗人的志趣。

【解析】选B。

本题考查对诗歌内容的理解能力。

“后世仰末照”句应指后代的人都仰慕鲁仲连的光彩,而不是说会被后人遗忘。

2.前人评此诗“此托鲁连起兴以自比。

”结合诗句,谈谈李白借鲁仲连表达了自己怎样的人生理想。

(4分)

答

【解题指南】理解古诗的内容,要注意四点一是题目,它往往是诗歌的眼睛,概括着整首诗的内容;二是诗人,也就是联系诗人的风格和背景;三是诗中的关键意象,这些意象往往揭示诗歌的思想感情;四是注释,关键处的注释能帮助读者准确把握诗意。

【解析】这首诗是典型的咏古人明志诗,答题时一定要结合诗句,联系李白的身世和志向,把鲁仲连的遭遇与李白的遭遇联系起,做到知人论世,答出“建功立业”“淡泊名利”“功成身退”即可。

诗人李白借助鲁仲连的故事表达自己的政治理想。

“齐有倜傥生,鲁连特高妙”表现了鲁仲连卓越的谋略和清高的节操;“明月出海底,一朝开光曜”,诗人把鲁仲连的出仕比喻为明月出海底,表现了对他极高的评价;“后世仰末照”一句又承“明月出海底”一句而,说明其光芒穿越时空,照耀后人,使人敬仰。

“意轻千金赠,顾向平原笑”这两句说明平原君要以官爵千金相赠时,他却推辞离去,足见他高尚的品格。

李白以鲁仲连为楷模,表达自己热爱自由,渴望建功立业,同时又希望自己也像鲁仲连一样淡泊名利,最终功成身退。

答案要点一辅弼天下,建功立业。

结合诗句“却秦振英声,后世仰末照。

”

要点二不慕名利,功成身退。

结合诗句“意轻千金赠,顾向平原笑。

”

十三、(2013·江西卷)阅读下面一首宋词,完成后面的题目。

(8分)

水调歌头

壬子被召,端仁相饯席上作①

辛弃疾

长恨复长恨,裁作短歌行。

何人为我楚舞,听我楚狂声?

余既滋兰九畹,又树蕙之百亩,秋菊更餐英②。

门外沧浪水,可以濯吾缨。

一杯酒,问何似,身后名?

人间万事,毫发常重泰山轻。

悲莫悲生离别,乐莫乐新相识,儿女古今情。

富贵非吾事,归与白鸥盟。

【注】①绍熙三年(壬子),辛弃疾奉召赴临安,在陈端仁的饯行席上赋此词。

②“余既”三句出自《离骚》“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。

1.概括“兰”“蕙”“菊”三种意象的共同内涵。

(2分)

答

【解析】本题考查对古诗词中常见意象内涵的理解。

解答此题一方面要求学生读懂词的意思,同时要注意注释中的暗示,联系所学过的屈原的《离骚》中大量运用“香草美人”的手法,用各种香草比喻自己高洁的品格与情操。

答案兰、蕙、菊都是花草,在词中都用象