各系细胞正常抗原分化规律和散点图.docx

《各系细胞正常抗原分化规律和散点图.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各系细胞正常抗原分化规律和散点图.docx(30页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

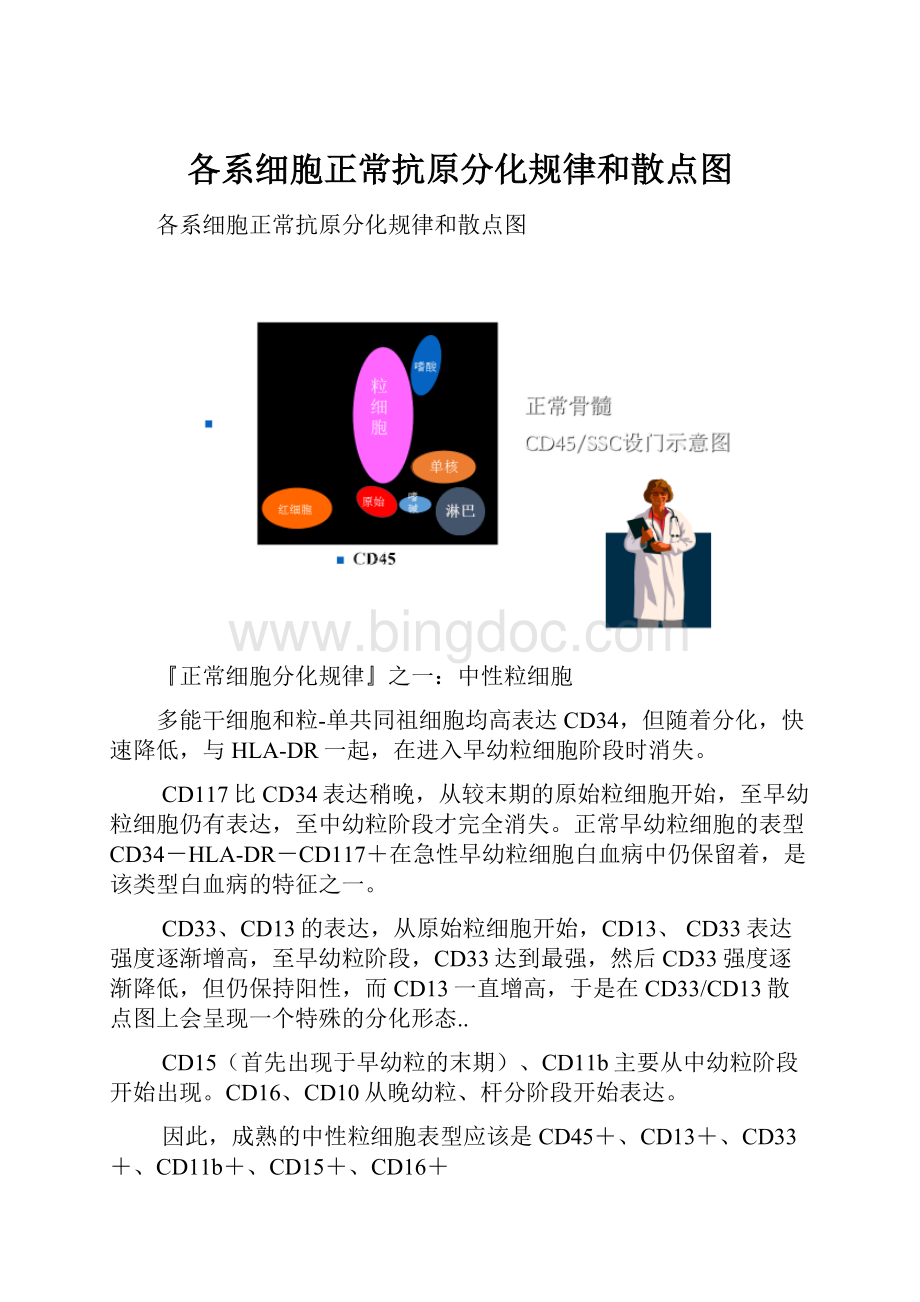

各系细胞正常抗原分化规律和散点图

各系细胞正常抗原分化规律和散点图

『正常细胞分化规律』之一:

中性粒细胞

多能干细胞和粒-单共同祖细胞均高表达CD34,但随着分化,快速降低,与HLA-DR一起,在进入早幼粒细胞阶段时消失。

CD117比CD34表达稍晚,从较末期的原始粒细胞开始,至早幼粒细胞仍有表达,至中幼粒阶段才完全消失。

正常早幼粒细胞的表型CD34-HLA-DR-CD117+在急性早幼粒细胞白血病中仍保留着,是该类型白血病的特征之一。

CD33、CD13的表达,从原始粒细胞开始,CD13、CD33表达强度逐渐增高,至早幼粒阶段,CD33达到最强,然后CD33强度逐渐降低,但仍保持阳性,而CD13一直增高,于是在CD33/CD13散点图上会呈现一个特殊的分化形态..

CD15(首先出现于早幼粒的末期)、CD11b主要从中幼粒阶段开始出现。

CD16、CD10从晚幼粒、杆分阶段开始表达。

因此,成熟的中性粒细胞表型应该是CD45+、CD13+、CD33+、CD11b+、CD15+、CD16+

CD64在早幼粒阶段末期出现,在中幼粒末期就消失了,但在脓毒血症时,成熟中性粒细胞受活化可再次表达CD64,强度高。

中性粒细胞是外周血中最常见的细胞,也是固有免疫系统的最主要组成部分,是抵抗急性炎症(如细菌感染)、损伤、某些癌症的一线卫士。

下图是中性粒细胞的表面标记,所有标记的详细信息可在本站CD分子数据库检索。

以上抗原表达如果你一下子记不住,可以记住下面这个图,简便易懂:

粒系抗原分化正常规律,原始粒细胞→早幼粒细胞→中幼粒细胞→晚幼粒细胞→杆状核粒细胞→分叶核粒细胞。

粒系各阶段抗原表达轨迹,需牢牢记住这些轨迹,在判断MDS中粒细胞分化异常十分有帮助

『正常细胞分化规律』之三:

嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞

嗜酸粒细胞

尽管嗜酸粒细胞在正常骨髓中比例很低,但当他们比例增高时,需要注意不要将它们的错看成了异常的中性粒细胞。

嗜酸粒细胞是粒细胞的一个小群体,在抵抗寄生虫和病毒的固有免疫反应中发挥作用,亦参与过敏和哮喘的发生。

与其它粒细胞类似,它们会通过脱颗粒释放炎症介质(如活性氧、脂质介质、细胞因子、生长因子等)。

下图是嗜酸粒细胞的表面标记,所有标记的详细信息可在本站CD分子数据库检索。

嗜酸粒细胞增多的情形主要有:

1、肿瘤性疾病,主要有慢性粒细胞白血病(CML)等。

2、反应性,主要有过敏、炎症、血管炎等。

在FSC/SSC散点图上,嗜酸粒细胞由于颗粒多所以SSC高,但FSC略小于中性粒细胞,CD45表达略高于中性粒细胞,并表达CD13、CD11b、CD66和CD16dim。

如下图:

嗜碱粒细胞

嗜碱粒细胞是粒细胞中非常稀释的一个群体,胞内有含组胺、蛋白聚糖、蛋白水解酶、脂质介质和细胞因子的大颗粒。

这些颗粒在受到IgE或其它刺激时会释放其内容物,从而参与杀伤寄生虫或过敏反应。

嗜碱粒细胞在正常骨髓中比例也很低,但在CML和一些AML会增高。

下图是嗜碱粒细胞的表面和胞内、核内标记,所有标记的详细信息可在本站CD分子数据库检索。

嗜碱粒细胞的SSC比其它粒细胞要低,所以在CD45/SSC散点图上位于淋巴细胞和单核细胞下方,容易与淋巴细胞或单核细胞混淆。

嗜碱粒细胞表达CD45mod、CD13、CD33、CD38,尤其是它们还表达CD123、CD25dim、CD9和CD22,却不表达其它B细胞相关标记。

在嗜碱粒细胞白血病时,则会表达异常的表型。

下面是一例CML患者,红色是CML的中性粒细胞,绿色这群为嗜碱粒细胞:

『正常细胞分化规律』之四:

单核细胞

单核细胞的分化刚开始和粒细胞有点类似,非常早期的原始单核细胞CD34+CD117+,与正常原始粒细胞无法区分,但随着原始单核细胞分化至幼稚单核细胞阶段,CD34和CD117均消失。

HLA-DR在单核细胞分化各个阶段均表达,这一点与粒细胞分化不同。

单核细胞从幼稚单核细胞阶段开始表达CD4,直到正常单核细胞仍弱表达CD4;CD64、CD33、CD13亦从幼稚单核细胞阶段开始表达,其中CD33幼稚单核的早期就高表达。

CD14在成熟单核细胞中高表达。

因此,结合CD4、CD64、CD14可有效区分成熟单核细胞。

CD14是单核细胞特异性标记,不过CD4、CD64也可以表达在其它细胞上(例如CD4表达在T细胞上,CD64可表达在原始粒细胞、树突状细胞和活化中性粒细胞上)。

CD15既可以表达在中性粒细胞,也可以表达在单核细胞上。

在正常骨髓中,单核细胞一般占1~8%,很多情况下单核细胞可出现反应性增生或肿瘤性增生。

单核细胞各阶段的抗原分化规律如下图总结:

单核系各抗原正常分化规律,原始单核细胞→幼稚单核细胞→成熟单核细胞:

单核细胞各阶段抗原表达轨迹,对于判断幼稚单核细胞是否异常很有帮助:

『正常细胞分化规律』之七:

T细胞的分化

T细胞的分化过程主要在胸腺中。

与B细胞类似,T细胞不同的分化阶段也对应着不同分化阶段的T细胞急淋,如下图。

图中,可见T细胞起源于骨髓中的共同淋巴祖细胞,之后的分化主要过程都是在胸腺中进行的(大约3周左右的时间):

最早期的前体T细胞是三阴性的(CD3、CD4、CD8均阴性),但表达CD34、核TdT,高表达CD7。

皮质胸腺细胞的CD34丢失,开始表达CD1a,成为双阳性(CD4+、CD8+)T细胞,并开始表达表面CD3。

T细胞的最后一个阶段在胸腺髓质中进行,主要是进行CD4和CD8的选择,分化成CD4单阳性的辅助T细胞和CD8单阳性的细胞毒/抑制性T细胞。

>95%的T细胞表达TCRalpha/beta,剩余的T细胞表达TCRgamma/delta,这两类细胞在胸腺中的发育早期就开始分道扬镳,最后的组织分布、功能以及在免疫功能中的角色均不相同。

这两者发生限制性表达,提示T细胞可能呈肿瘤性增殖。

最后提一下Treg,这类细胞表达转录因子FoxP3,并表达CD4、CD25,在调节机体免疫反应十分重要。

T细胞抗原分化规律,前4个阶段位于胸腺,最后一个阶段位于骨髓和外周血

T细胞各阶段抗原分化轨迹:

『正常细胞分化规律』之五:

B淋巴细胞的分化规律

早期B细胞从骨髓中生成,开始4个阶段的分化,最后分化成熟后进入淋巴系统。

这里暂时只谈谈他们在骨髓中的分化。

最早期的B细胞表型为CD34+、TdT+、CD10bright、CD19dim、CD22dim、CD79b+、CD20-,不表达胞内和胞膜的免疫球蛋白。

之后,随着分化成熟,CD22、CD20逐渐变强,原始和幼稚标记CD34、TdT、CD10逐渐丢失,并开始表达表面免疫球蛋白(包括重链和轻链)。

骨髓中各个成熟阶段细胞的比例变异较大。

在正常儿童,B前体细胞可占所有单个核细胞的40%。

当化疗后骨髓恢复时,可出现大量的B前体细胞,甚至是最早期的B细胞。

和儿童相反,随着年龄的增长,老年人的B前体细胞会逐渐减少。

如何判断是正常的早期B细胞还是异常的原始幼稚B细胞?

关键的概念就是正常B细胞分化会出现一些成熟抗原的逐步增高和原始标记的逐步降低,是有规律的曲线,而异常的原始幼稚B细胞则偏离了这种曲线,会出现突然的抗原丢失或获得,并且有可能出现跨系抗原表达。

下图是B细胞在骨髓中的分化成熟过程,供大家收藏参考。

B细胞常见标记有哪些,正常表达在哪些细胞?

在B细胞疾病诊断中,常用的标记有以下几个,下面我们列举一下这些标记的正常表达的阶段和细胞种类:

CD19:

表达于B祖细胞~成熟B细胞阶段,全程表达。

CD20:

前B细胞~成熟B细胞阶段。

CD79b:

表达于B祖细胞~成熟B细胞阶段,全程表达。

CD22:

表达于B祖细胞~成熟B细胞阶段,全程表达。

CD38:

活化B细胞、浆细胞、T和NK细胞。

CD23:

表达IgM或IgD的活化成熟B细胞。

CD5:

少量正常B细胞,T细胞。

FMC7:

成熟B细胞。

CD10:

前B淋巴细胞和生发中心B细胞。

HLA-DR:

正常B细胞、活化T细胞。

Kappa:

正常成熟B细胞呈多克隆表达。

Lambda:

正常成熟B细胞呈多克隆表达。

CD11c:

粒细胞、巨噬细胞、NK细胞、树突状细胞。

CD103:

上皮内T细胞。

CD25:

活化B和T细胞、巨噬细胞。

CD123:

浆样单核细胞。

B系正常抗原分化规律,前三个阶段位于骨髓,最后四个阶段位于淋巴结:

B系在骨髓中的三个阶段(早期B、中期B、晚期B)在散点图上的分化轨迹:

『正常细胞分化规律』之六:

B细胞分化与淋巴瘤

这个图是非常重要的。

对于我们理解这十几个B细胞淋巴瘤很有帮助。

这个图有四层含义,另外根据这张图我还要谈到两个问题。

第一层含义:

幼稚的B细胞最初是在骨髓里边,最初是干细胞然后往B细胞分化,是前驱的B细胞,这个细胞中等大小、有个核仁。

这种细胞如果分化成熟以后就迁徙到外周的淋巴组织里,比如:

淋巴结、扁桃体等,如果我们用淋巴结做一个例子,这个大的椭圆形就是一个淋巴结,那么,刚好成熟的淋巴细胞就是B1细胞,我们也叫做“童贞”细胞,就是没受到过抗原刺激的细胞,它是最小的淋巴细胞,迁徙到淋巴结皮质聚集成一堆,我们把它叫做:

初级滤泡,如果不受到抗原刺激,就一直呆在这里。

一但受到外来抗原刺激,B1细胞开始分化,有两个途径:

一个是往上,马上变成了大细胞,变成了活化的淋巴样母细胞或免疫母细胞,免疫母细胞实际上也是一种活化的淋巴样母细胞,只是形态比较独特,有个中位的核仁,胞浆比较丰富。

另外,活化的淋巴样母细胞也是一种大细胞,有多个核仁,核仁靠边,这种细胞是一种分裂状态,很活跃,当这些细胞进一步分化,可变成比如说:

浆母细胞,再分化成浆样细胞、浆细胞,最后变成了浆细胞,(浆母细胞-浆样细胞-浆细胞),浆细胞是B细胞分化的最后的一个阶段.是终末的细胞,是执行功能的细胞,是产生抗体的细胞。

所以说,浆细胞是B细胞的最后一个阶段.这是第一个分化的过程。

B1细胞受到抗原刺激,第二个分化途径,就是细胞变大,变成了滤泡母细胞,然后再进一步分化,很快!

滤泡母细胞很短暂,它很快就分化成了中心母细胞,中心母细胞再进一步分化成熟变成了中心细胞,从中心母细胞的大细胞变成了中等大小的细胞、核不规则的细胞,这种细胞就相当于大细胞象是脱水、萎缩、皱巴才能够缩小,所以说,它的核是不规则的,我们看到那些中等大小、不规则的细胞就是中心细胞.当有了中心母细胞和中心细胞以后,原来的初级滤泡就有了生发中心,有了生发中心的滤泡就叫做次级滤泡.中心细胞如果跟抗原信息吻合上(通过树状突细胞把抗原信息传递给中心细胞),中心细胞就进一步分化就出去了、成熟了,如果中心细胞没有跟抗原吻合上,那么,中心细胞就凋亡了.所以说,在生发中心中我们可看到很多组织细胞吞噬了很多核碎片,这些核碎片就是凋亡的中心细胞.如果中心细胞成熟、出去以后,它就可以变成了边缘带细胞,在进一步成熟以后,就变成了B2细胞。

B2细胞就是我们所说的记忆细胞,受到抗原刺激以后,最后免疫反应还会留下一部分细胞,作为记忆细胞接受第二次抗原刺激时,可以迅速反应,这就是B2细胞.当B2细胞和边缘带细胞可以进一步分化成熟变成浆细胞.这时的浆细胞跟刚才一样也是终末细胞,也产生抗体.但是,这两条途径分化出来的浆细胞产生的抗体是不一样的,从上面的途径分化出来的浆细胞产生的是非特异性抗体,从下面的途径,经过生发中心出来的,是产生特异性抗体.所以说,如果我们做个比喻的话,上面的分化过程浆细胞产生的是炮弹,而下面经过生发中心出来的产生的抗体是导弹,专门针对抗原去进行反应的;那么,生发中实际上就是导弹的加工厂.现在我们清楚,为什么生发中心能够制造导弹,就是由于生发中心这些细胞经过了基因重排、经过了自身的突变、经过了自然的选择,只有经过自然选择的中心细胞跟抗原吻合上了,它才能出去,没有选择上的中心细胞,它自己就凋亡了.所以说,凡是选择上的这些都是能够针对抗原的细胞,它产生的抗体是一种特异性抗体.这是第一层含义.就是这个图的直接含义.

第二层含义:

我们现在都知道,淋巴瘤的发生和其他有些肿瘤发生是不一样的,其他肿瘤发生往往从干细胞就开始了,所以,有些提法就说:

你不要说它是哪一源,你就说它是分化就行了.因为你弄不清楚它是从哪地方来的,往往是从干细胞来的,但是,淋巴瘤往往不是这样的,淋巴瘤的产生往往是在这些正常的淋巴细胞分化的某一个阶段出了问题,它变成了淋巴瘤.比如说,在骨髓里的这些细胞:

干细胞或者前B细胞、前驱B细胞,如果这个细胞发生了问题,变成了淋巴瘤,就叫做急性淋巴细胞性白血病或者前驱淋巴母细胞淋巴瘤。

如果B1细胞出了问题,它可以发生两个淋巴瘤:

一个是套细胞淋巴瘤,第二个是小淋巴细胞性淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病。

如果是生发中心里的这些细胞出了问题,它变成了淋巴瘤有四个:

一个就是滤泡性淋巴瘤,这个细胞成分就是中心母细胞和中心细胞构成的,从形态学上看就象滤泡一样,一个结节、一个结节,保留了原来滤泡的形态;第二个是从滤泡母细胞发生的淋巴瘤----博基特淋巴瘤;第三个从中心母细胞发生的淋巴瘤----弥漫大B细胞淋巴瘤;还有一个淋巴瘤,认为从生发中心来的----霍奇金淋巴瘤,霍奇金淋巴瘤认为是从生发中心细胞或者是经过了生发中心细胞发生的淋巴瘤,因为从现在遗传学上来看,它都是有基因重排,并且经过了自身突变,所以说,一定经过了生发中心.我们把生发中心里细胞认为可以产生四个淋巴瘤。

当中心细胞出来以后到了边缘带,边缘带产生的就是边缘带的淋巴瘤,在分类中间,有三个边缘带的淋巴瘤,一个是淋巴结里边的边缘带细胞淋巴瘤,还有一个是脾脏边缘带B细胞的淋巴瘤,再一个是黏膜相关组织的边缘带细胞发生的淋巴瘤.是根据它所在的器官或部位,是哪种边缘带细胞就发生哪种淋巴瘤。

到了B2细胞出了问题,只有一个淋巴瘤,小淋巴细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病。

如果是浆细胞出了问题,就是浆细胞瘤、恶性骨髓瘤、孤立性浆细胞瘤、重链病、轻链病等;如果是浆样细胞出了问题发生的淋巴瘤,就是淋巴浆细胞淋巴瘤,如果是上面这两个:

免疫母细胞或活化的淋巴样母细胞发生了问题产生了淋巴瘤,就是弥漫大B细胞淋巴瘤。

弥漫大B细胞淋巴瘤可以从两个地方产生,一个是从生发中心里的中心母细胞产生的淋巴瘤叫做弥漫大B细胞淋巴瘤,一个是从外面的免疫母细胞和活化的淋巴样母细胞产生的淋巴瘤.所以说,它的来源不一样,预后是不一样的。

从生发中心里产生的淋巴瘤5年生存率可达到74%,而生发中心外面的活化的淋巴样母细胞、免疫母细胞发生的弥漫大B细胞淋巴瘤5年生存率只有30%多,相差了一倍,平常的病理工作中、报告中我们要把这两个类型的弥漫大B细胞淋巴瘤分出来;以后我们在讲到弥漫大B细胞淋巴瘤的时候,我们会详细讲怎样把这两个淋巴瘤区分开来。

第二层意思就是这些分化的细胞对应的淋巴瘤。

第三层含义:

第三层含我们从这张图上可以看得出来,这些淋巴瘤的恶性程度.左边的这些细胞是幼稚的细胞,应该是长得很快的,说明恶性度高,长得慢的恶性度就低,幼稚的细胞当然就长的很快;到了最右面浆细胞、B2细胞生长很缓慢,它的恶性程度就低;我们对恶性程度的划分,一个是根据5年生存率来划分,就是说,5年以后还有多少人活着,比如说,还有70-80%的人还活着,恶性度比较低,如果只要20-30%的人活着,说明恶性度比较高,如果50%左右还活着,恶性度在中等.第二个划分是根据自然生长速度,比如说,有些淋巴瘤恶性度很高,计算时间用周或月来计算,就是说,如果按照自然发展、不进行治疗,有些高度恶性的淋巴瘤:

淋巴母细胞淋巴瘤、博基特淋巴瘤几个礼拜或者几个月就死掉了;但是,一些低度恶性的淋巴瘤可以长几年、十几年,是用年来计算的.用2个指标来衡量恶性程度。

这个图,左边的就是长得快的,越左边的发生的淋巴瘤恶性度越高,越往右边恶性度越低。

但是,有一个例外,滤泡母细胞在中间,在中间的这部分相当于中度恶性,滤泡母细胞产生的是博基特淋巴瘤,它的恶性度是非常高的,是最高恶性淋巴瘤其中之一,这是一个例外。

从这里边知道的第三个含义,即可以看出它的恶性程度。

第四层含义:

第四层含我们通过这个图可以看出淋巴瘤和年龄的关系,淋巴瘤常常与年龄是相关的,有些淋巴瘤多数就是发生在小孩,有些淋巴瘤多数就是发生在老年人,有些主要发生在成年人;我们可以看出,左边的这些细胞是幼稚的细胞,在儿童中身体里幼稚的细胞就相对比成人多些,而成人和老年人右边的细胞就多些,特别是老年人,经过了一生的生存,受到了无数次抗原的刺激,身体里右边浆细胞、小淋巴细胞就多的多了,容量大,发生淋巴瘤的几率也就大些,左边多半是小孩的,右边的是成年人的,比如说,浆细胞淋巴瘤现在把它归成老年病了.我们知道了这些以后,对于我们的判断是有帮助的;比如说,来了个小孩,看到了大量的浆细胞,你如果诊断是浆细胞瘤,你可要小心!

是不是错了?

!

因为浆细胞瘤是老年病,基本上都发生在老年,很少很少发生在小孩.你可能是把浆细胞肉芽肿当成了浆细胞瘤.这很重要!

小孩常见的淋巴瘤主要有四个.第一淋巴母细胞淋巴瘤,就是前B细胞发生的淋巴瘤,这是最常见的,T细胞或B细胞的;第二个是霍奇金淋巴瘤,是小孩常见的;第三个是间变性大细胞淋巴瘤;第四个是博基特.当然,还有小孩特有的皮肤或淋巴结发生的EB病毒相关的慢性活动性EB病毒感染以后,最后发展成的淋巴瘤,这是小孩所独有的;主要是前边四个,我们平常如果见到一个儿童,特别16岁以下或20岁以下的,首先考虑这四个淋巴瘤,不要去撒大网,30几个淋巴瘤都去考虑,你先考虑这四个淋巴瘤,把这四个淋巴瘤除外了以后,再考虑其他淋巴瘤.我们遇到好多病例,在其他单位转了好大一圈,做了很多免疫组化,但是.就是忘了这四个.你拿到以后先考虑这四个,这四个是比较容易诊断出来的.霍奇金淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤都是大细胞,在形态学上容易看出来的,做一个CD30,这两个都是阳性的,很重要.淋巴母细胞淋巴瘤,你想到了,做一个TdT,只要你看到中小细胞的、弥漫的、单一的、核分裂多的,你要考虑到淋巴母细胞淋巴瘤和博基特,如果TdT阳性,淋巴母细胞淋巴瘤,如果Ki-67超过90%接近100%要考虑到博基特淋巴瘤.这四个淋巴瘤是比较容易除外的.但是,你如果不知道小孩主要就发生这些淋巴瘤,你会去撒大网,因为95%以上的小孩发生的淋巴瘤就这四个淋巴瘤,不会是其他那些.其他好多比如说,弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤,更别说小淋巴细胞性淋巴瘤、边缘带的淋巴瘤、黏膜相关淋巴瘤在小孩子基本是见不到的,不要轻易在小孩诊断这些淋巴瘤,你要小心,如果诊断了你可能错了!

除非你证据非常可信、可靠,有形态学的,有免疫表型的,这些证据非常充分的你可以诊断.这是第四层含义,与年龄的关系.

另外有两个问题:

第一个问题:

因为我在跟很多临床医生介绍淋巴瘤的时候,他们经常提出问题,现在WHO分类把白血病和淋巴瘤都放在一起了,淋巴母细胞淋巴瘤/急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞性淋巴瘤都放在一起。

白血病病情重的多,临床症状也不一样,治疗方案也不一样,预后也不一样,怎么会放在一起?

临床医生没法理解。

但,实际上他们本质是一样的,从形态学上都是小细胞,形态都是一样的,从免疫表型上都是一样的,遗传学上来看都是一样的,唯一不一样的就是临床表现不一样;有的是以肿块形式表现出来,它叫做淋巴瘤,有些是以播散的形式、以白血病的形式出现的,叫做白血病。

为什么临床会出现治疗方案不一样,预后不一样的现象呢?

我的理解是:

因为淋巴瘤从肿瘤细胞的数量比白血病的细胞数量往往要小得多,因为白血病累及到全身,肿瘤细胞的负荷要大得多,在治疗当中要杀死不一样数量的细胞,用的方案肯定不一样,白血病用的方案肯定要强一些,这是第一点。

第二点,如果只是在淋巴结有肿瘤的话,即使是全身的淋巴结都受到累及了,最多是属于Ⅲ期,一旦骨髓有了累及,就是Ⅳ期了,白血病就是有骨髓病变.在不同分期中用的化疗方案上是不一样的,但是,它们的本质是一样的,都是同样细胞来的.现在世界卫生组织分类中把白血病和淋巴瘤是放在一起的,但这里只是指淋巴细胞,其他的,如粒细胞的,是单独的,另外再说。

第二个问题:

在临床上很多临床医生的概念:

淋巴瘤是淋巴瘤、浆细胞瘤是浆细胞瘤,完全是不一样的两个疾病,不认为浆细胞瘤是淋巴瘤,多发性骨髓瘤就是多发性骨髓瘤,不叫做淋巴瘤.大家都知道,浆细胞就是淋巴细胞的一种,只是说分化到最后的一个细胞,浆细胞瘤应该叫做浆细胞淋巴瘤,这是毫无疑问的.所以说,在世界卫生组织分类中,把浆细胞瘤放在淋巴瘤中间,没有单独的浆细胞的分类.为什么临床医生会有这种样不同看法、体会和认识呢?

原因是这样的,多发性骨髓瘤是发生的骨头里,由于发生的部位比较特殊,在骨头里有了就会破坏骨,在X光、在一些骨扫描中就可看到骨的破坏,这是一种独特的表现.其他淋巴瘤一般不出现这种现象,实际上已经累及到骨了.第二个因为造成了骨的破坏,它会选择疼痛,会有骨痛的症状,其他淋巴瘤都是无痛性肿块.第三个,由于骨头的破坏,钙的释放,血液里的钙增高,会有高血钙症状.第四个,正是由于浆细胞能够产生抗体.能分泌抗体,由于抗体在人体中的沉积,可产生一系列由于抗体沉积引起的一系列症状,是其他淋巴瘤所没有的,所以,临床上感觉这是一个很独特的东西,把它当作一个独立的病来看待,与淋巴瘤没有关系,实际上这是不对的!

浆细胞瘤也是淋巴瘤,只是一种特殊类型的淋巴瘤,这就是这个图所涉及的一些内容。

『正常细胞分化规律』之四:

红系分化规律

红细胞是外周血中最常见的细胞种类,是机体组织携带氧所必需的。

血红蛋白是组成红细胞的一部分,故使细胞呈红色。

在人体中,成熟红细胞缺乏细胞核和大部分细胞器,因此呈双凹形且易于变形,使得它们能够轻易通过各种循环血管。

红细胞主要表达CD24、CD235a、Ter119,不表达CD45。

上述所有标记的详细信息可在本站CD分子数据库检索。

原始红细胞的表型与原始粒细胞的表型类似,也是CD34+CD117+CD45dimCD38+,位置同样位于CD45/SSC散点图的中间位置(见文末附图)。

但从早幼红开始,上述原始标记逐渐开始减弱,到中幼阶段完全消失。

CD71和CD235a(GlyA)逐渐表达并增强,CD36亦开始表达而CD45逐渐丢失。

需注意的是,CD71(转铁蛋白受体)在大多数活化增殖的细胞中均存在(所以又被称为活化标记)并非红细胞系列特异性的,不过在红细胞上表达最高却是真的,可能跟红细胞合成血红蛋白需要大量铁有关。

不过到了网织红和终末成熟红细胞阶段,CD71就消失了。

由于这样的分化规律,下图的分化曲线就形象地展示了原始红细胞→早幼红细胞→中幼红细胞→晚幼红细胞→网织红细胞→成熟红细胞的CD36、CD34、GlyA、CD71、CD117等散点图上的分化轨迹。

记住它,十分有用,尤其是诊断红白血病(M6)时。

红系各抗原正常分化规律,翻译一下各阶段的名称吧,分别为原始红细胞→前体红细胞→早幼红→中幼红/晚幼红→网织红→成熟红细胞:

红系正常分化轨迹,可能很多人不知道到了成熟红细胞阶段(脱核后),CD71消失了吧?