二年级下册语文教案13 画杨桃人教.docx

《二年级下册语文教案13 画杨桃人教.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二年级下册语文教案13 画杨桃人教.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

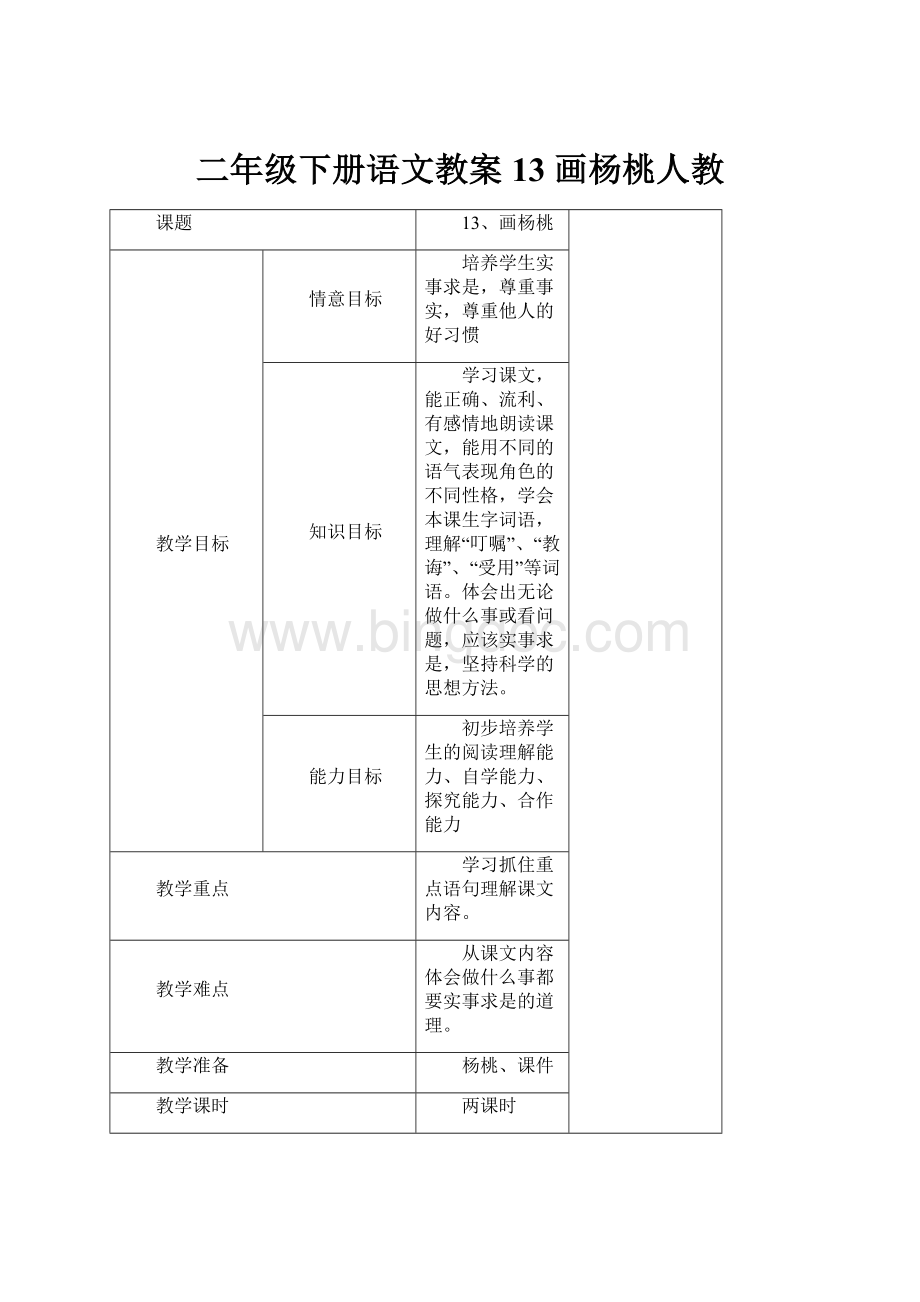

二年级下册语文教案13画杨桃人教

课题

13、画杨桃

教学目标

情意目标

培养学生实事求是,尊重事实,尊重他人的好习惯

知识目标

学习课文,能正确、流利、有感情地朗读课文,能用不同的语气表现角色的不同性格,学会本课生字词语,理解“叮嘱”、“教诲”、“受用”等词语。

体会出无论做什么事或看问题,应该实事求是,坚持科学的思想方法。

能力目标

初步培养学生的阅读理解能力、自学能力、探究能力、合作能力

教学重点

学习抓住重点语句理解课文内容。

教学难点

从课文内容体会做什么事都要实事求是的道理。

教学准备

杨桃、课件

教学课时

两课时

教学方法

自主学习,合作探究。

教学过程

第一课时

教学目的:

1、学会本课生字词语,理解“叮嘱”、“教诲”、“受用”等词语。

2、正确、流利的朗读课文。

一、创设情境,真实体验

1、(教师出示杨桃)谁知道这种水果叫什么?

观察一下,它有什么特点。

2、请同学们在自己的座位上观察杨桃,把你看到的杨桃实事求是地画下来。

3、展示中间与前排旁边同学的画,看看有什么不同。

或者让同学从前排靠边的座位上实际观察一下,使学生增加感性认识,并激发阅读与思考的兴趣。

二、初读课文,整体感知

1、自由朗读,课文写了一件什么事?

2、读后学生概括主要内容。

3、再读课文,读通课文,读准生字,画出不理解的词语。

4、小组交流。

三、检查预习情况

1、指读生字词。

2、指读课文。

本文讲的是一件什么事?

3、你理解了哪些新词意思?

怎么理解的?

(交流)联系上下文理解词语

四、分自然段读课文,组织评价。

第二课时

教学目的:

1、理解课文内容,知道同一个事物从不同的角度看会有所不同,从中受到科学思想方法的教育。

2、想像说话,继续练习复述课文。

一、复习导入。

1、听写词语。

2、说说课文讲的是一件什么事?

二、研读课文,体会人物思想感情。

(一)自主学习,合作探究。

1、理清第二大段的小脉络。

以杨桃为主线,写“我”、老师和同学三看杨桃。

不同的人物在看杨桃时候,体现出不同的思想感情。

2、请同学们仔细研读第二大段,选择其中一个人物研究一下。

我们可以怎样研究?

抓住人物的语言、动作、神态和心理变化来研究。

3、学生寻找研究同一人物的学习伙伴,合作学习,共同研究。

(二)学生交流,相机引导

(三)引导学生抓住“我”的动作,神态,体会“我”的实事求是与情感变化。

1、“我”之所以把杨桃画成了“五个角的什么东西。

”,是因为____________。

2、自由轻读,体会我的情感变化。

我遵从父亲的教诲,认真地看,老实地画,自己觉得画得很准确,满以为能够得到老师和同学的赞扬,但我怎么也想不到会被同学们误解和嘲笑。

在老师的教育下,同学们又理解了我。

课文,没有直接描写“我”被同学们嘲笑与误解时的迷惑不解,伤心委屈;得到同学们理解时的轻松愉快与欣慰满足。

但是可以引导学生设身处地与“我”感同身受,深刻体会“我”的思想感情,从而体会以事实为依据的重要性。

(四)引导学生抓住“同学们”的语言变化,体会“同学们”从误解“我”到理解“我”的变化过程。

1、对比朗读教师与同学们的两次对话,体会“同学们”态度的变化。

(1)出示两段对话,学生自由对比读两段对话。

你有什么发现?

(第一段话中同学们的答句后面都是感叹号,表示想当然不假思索的语气;第二段话语中多了两处省略号,说明同学们的回答支支吾吾,结结巴巴,迟迟疑疑。

)

(2)补充提示语,在体验中表情朗读同学们嘲笑我的话语。

鼓励学生个性化朗读,可以用肢体语言,如神态,手势,抓重点词、标点、语势等,同时说说为什么要这么朗读?

学生互相评价。

“这幅画画得像不像?

”“不像!

”同学们___________。

(不假思索地大声说)

“它像什么?

”“像五角星!

”大家____________。

(异口同声地回答)

现在你看看还像杨桃吗?

”“不……像。

”________。

(那个同学发现他这时候看到的杨桃真像个五角星,有点难以置信)

“那么,像什么呢?

”“像……五……五角星。

”___________。

(他迟迟疑疑地说)

“好,下一个。

”

2、想象说话。

老师请同学们坐到我的座位上看杨桃,是老师巧妙设计的教育学生的时机。

请你想象当时的情景,同学们这一看,看出了怎样的结果?

这一看,________;这一看,_______;这一看,_________。

(1)这一看,同学们发现从“我”的角度看杨桃,它确实像个五角星。

(2)这一看,同学们知道嘲笑“我”是错的。

他们的神态发生了变化,一个个脸色通红,说话结结巴巴。

(学生表演朗读)

(3)这一看,同学们都不好意思了,一个个脸羞得红红的。

他们请求我的原谅。

他们说:

“对不起,我们不应该嘲笑你。

你能实事求是地画出你看到的,是多么不容易。

原谅我们吧!

”。

(4)这一看,同学们懂得不能想当然地嘲笑别人。

要实事求是,设身处地,尊重别人的看法。

(5)这一看,同学们理解了我。

他们嘲笑我的时候,我没有流泪,而这时候,我却热泪盈眶,我的心里感到暖融融的,因为我得到了同学们的理解和尊重。

………………………………

“我”从被误解到被理解,同学们从误解我到理解我,这个过程的变化,起主导作用的是老师的教育。

谁来说说你们对“老师”的研究?

(四)抓住教师的神态变化,体会“老师”的循循善诱。

老师的神态为什么从严肃变得和颜悦色?

1、 理解“审视”和老师为什么审视。

“审视”是指审慎地观察。

老师之所以要走到我的座位上坐下来,审视讲桌上的杨桃,是因为_____________________。

2、理解“严肃”。

同学们的嘲笑像一根根鞭子抽打着我幼小而敏感的心灵,我感到伤心极了。

我开始迷惑不解,对爸爸的话语产生了怀疑。

我多么希望得到老师和同学的理解!

我的神情引起老师的注意,他的神情变得严肃,他沉没了“半晌”。

同学们,你们能猜测一下,在这半晌的时间里,老师在想什么吗?

(对随意嘲笑别人的孩子的不满,想办法要教育他们)。

3、理解“和颜老师没有在审视杨桃后就用这段话语来教育我们?

(这是个循循善诱的好老师,他要创设机会,既保护我幼小的心灵不受伤害,又要让其他学生自己发现错误,自己教育自己,让学生心悦诚服。

)

6、同学们,“杨桃”风波结束了,但美术课继续上下去,孩子们继续画羊桃,你猜想一下,这时他们的杨桃会画成什么样子呢?

同时展示同学们自己在不同角度画的杨桃并进行自我评价和相互评价。

三、想像拓展。

1、同学们,我们已经在这节画杨桃的美术课上认识了这个班级的老师、同学,还有那个画画特别认真的“我”,也了解了发生在他们中间的故事。

现在,你想对他们说些什么呢?

请选择其中一个人物,对他说几句话。

我想对作者说:

___________________________。

我想对曾经嘲笑过“我”的孩子们说:

_________________________________________我想对循循善诱的老师说:

__________________________________________。

2、出示教师和父亲的话语。

读后讨论,教师和父亲的话语那么相似。

他们相同的地方是什么?

(要实事求是地表现自己的角度看到的东西。

)他们不同之处又是什么呢?

(老师的话语中又提到要尊重别人的看法。

)

一般说来,“教师”概念之形成经历了十分漫长的历史。

杨士勋(唐初学者,四门博士)《春秋谷梁传疏》曰:

“师者教人以不及,故谓师为师资也”。

这儿的“师资”,其实就是先秦而后历代对教师的别称之一。

《韩非子》也有云:

“今有不才之子……师长教之弗为变”其“师长”当然也指教师。

这儿的“师资”和“师长”可称为“教师”概念的雏形,但仍说不上是名副其实的“教师”,因为“教师”必须要有明确的传授知识的对象和本身明确的职责。

四、练习复述课文。

语文课本中的文章都是精选的比较优秀的文章,还有不少名家名篇。

如果有选择循序渐进地让学生背诵一些优秀篇目、精彩段落,对提高学生的水平会大有裨益。

现在,不少语文教师在分析课文时,把文章解体的支离破碎,总在文章的技巧方面下功夫。

结果教师费劲,学生头疼。

分析完之后,学生收效甚微,没过几天便忘的一干二净。

造成这种事倍功半的尴尬局面的关键就是对文章读的不熟。

常言道“书读百遍,其义自见”,如果有目的、有计划地引导学生反复阅读课文,或细读、默读、跳读,或听读、范读、轮读、分角色朗读,学生便可以在读中自然领悟文章的思想内容和写作技巧,可以在读中自然加强语感,增强语言的感受力。

久而久之,这种思想内容、写作技巧和语感就会自然渗透到学生的语言意识之中,就会在写作中自觉不自觉地加以运用、创造和发展。

1、学生自由准备说一说

2、小组互说,选好参赛者

我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。

为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?

吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:

“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!

”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。

特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:

提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。

知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。

根本原因还是无“米”下“锅”。

于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。

所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。

要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。

板书设计:

11、画杨桃

父亲:

不要想当然

老师:

角度不同,样子不一

教学后记