重庆一中高级高二上期月考附答案.docx

《重庆一中高级高二上期月考附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆一中高级高二上期月考附答案.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

重庆一中高级高二上期月考附答案

2020-2021学年重庆一中高2022级高二上期10月月考

历史(2020.10.16)

一、选择题:

本大题共24小题,每小题2分,共计48分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.商代的甲骨文卜辞对商人的农业活动有大量的记载,几乎包括了与农业相关的各个方面,后世所谓的“五谷”、“六畜”在卜辞中都有反映。

这说明当时

A.小农经济开始形成B.农业成为社会生产的重要部门

C.农业生产依赖占卜D.神权与王权结合促进农业发展

2.周礼规定:

“礼不下庶人,刑不上大夫”。

孔子却提出:

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

”这表明孔子主张

A.以德为主礼法并用B.礼制下移教化百姓

C.确立儒家正统地位D.恢复西周礼乐制度

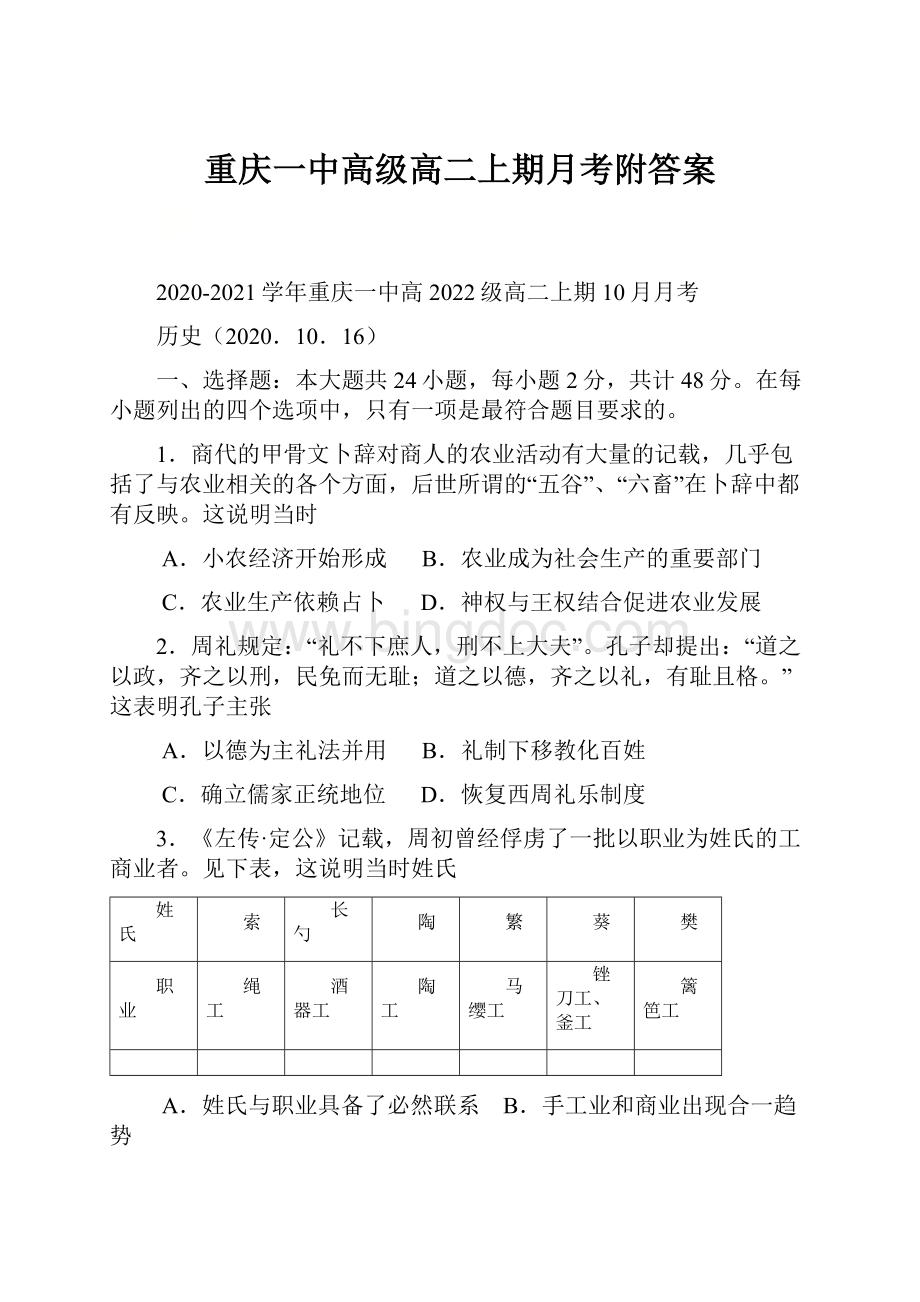

3.《左传·定公》记载,周初曾经俘虏了一批以职业为姓氏的工商业者。

见下表,这说明当时姓氏

姓氏

索

长勺

陶

繁

葵

樊

职业

绳工

酒器工

陶工

马缨工

锉刀工、釜工

篱笆工

A.姓氏与职业具备了必然联系B.手工业和商业出现合一趋势

C.手工业生产已出现专业分工D.职业和身份已形成世代相传

4.《诗经》由王室乐官制作的乐歌、公卿列士进献的诗歌及经收集、筛选的民歌构成,由周天子颁诸各国,成为通用统一的标准诗乐,从此通过各种方式流传蔓延。

《诗经》的流传

A.有利于构建文化的认同B.以书面记载为主要方式

C.维持了天下共主的地位D.推动了平民教育的发展

5.战国时期,法家主张“剪除私门势力,选拔法术之士”,“因任而授官,循名而责实”;墨家则提出“虽在农与工肆之人,有能则举之”。

他们的主张相同之处在于

A.建立集权制度B.完善人才选拔体制

C.实现富国强兵D.打破原有政治秩序

6.下图是南昌西汉海昏侯刘贺墓出土的简牍(局部)拓片,上有“再拜上书太后陛下”等文字。

下列从中得出的结论最合理的是

A.当时可能还未普通使用书写用纸B.简牍中的文字是秦朝的标准字体

C.海昏侯在书法艺术上有很高成就D.西汉已经形成了外戚专权的局面

7.读东汉时期我国西南地区铁器分布表。

由此可以推知

省份

地点

铁器物种类

四川

绵阳

斧、锸、锛

四川

荥经

铁锄、曲炳刀、削刀

重庆

巫山

铁犁铧、长钎形器、铁削

重庆

涪陵

铁斧、铁锯、刻刀

A.西南地区农业已实现精耕细作B.铁器成为西南主要生产工具

C.铁器在逐步向西南地区推广D.西南冶铁技术水平大大提高

8.魏晋南北朝时期,许多政治家儒玄双修,以儒学治国,以玄学自修;道教称“求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本”,而不少高僧又有高深的玄学造诣。

这反映了当时

A.儒家思想主导地位动摇B.玄学逐渐成为统治思想

C.佛道思想社会影响扩大D.思想文化领域碰撞交融

9.南朝时期,政府推行“土断”制度,即清查出大量依附在“私门”、“大户”的人口,把他们编入国家户籍。

这一制度

A.标志着国家户籍制度的成熟B.有利于进一步推广均田制

C.阻碍了北方人口南迁的趋势D.有利于增加政府财政收入

10.“新建阿房壁未干,沛公兵已入长安。

帝王苦竭生灵力,大业沙崩固不难!

”(唐·胡曾《阿房宫》)与这首咏史诗主旨相通的治国主张是

A.“仁政”B.“无为”C.“法治”D.“非攻”

11.下图为唐代长安城商业分布示意图,阴影部分为“市”以外的商业区域。

与“安史之乱”前相比,“安史之乱”后的长安城内

A.市以外经营行业的种类大大增加B.商业活动日趋突破坊市功能的界限

C.官府对交易场所的限制更加严格D.官府设市数量增加,坊的数量减少

12.在北宋初期,造船场多在江西、湖南等地,所造船只多为“纲船”(遭运船)、座船(官员乘坐船)、战船等;北宋后期,造船场多分布在闽、浙等地,大多生产抗风浪能力较强、吃水较深的尖底船。

这一变化反映了当时

A.南北经贸发展B.海外贸易兴盛

C.经济重心南移D.海防建设加强

13.王安石在关于风俗的论议中谈到:

“……兼并之家多。

富者财产满布州域,贫者困穷不免于沟壑”。

造成当时这种现象出现的原因最可能是

A.中央集权遭到削弱B.城市经济的发展

C.政府经济政策调整D.贫富差距的扩大

14.杂剧在元代极为隆盛,有姓名可考的杂剧作家有200人,他们多为社会地位低下的文人、演员等,观众更是遍及各个社会阶层。

据此可知,元杂剧的兴盛

A.说明文学进一步走向了民间B.宣告戏剧成为中国文学主流

C.得益于广大下层人民的倡导D.推动了元代社会文化的发展

15.王阳明提出一套以“致良知”为核心的理论。

他认为“良知”就是隐藏在每个人心中的“天理”,往往被私欲遮蔽,需要重新发现、扩充、实行,这样就可以达到圣贤境界。

据此可知,这一理论

A.坚决反对研习儒学经典B.主张格物致知寻求天理

C.受到西方人文精神影响D.隐含着平等自由的倾向

16.明末清初书画家陈洪缓说:

“今有人焉,聚徒讲学,禁民为非,人无不笑且话也。

伶人献伴,喜叹悲啼,使人之性情顿易,善者无不劝,而不善者无不怒。

”其意在强调

A.理学正统地位的动摇B.戏曲艺术的批判现实性

C.戏曲艺术的教化作用D.世俗文化源于大众生活

17.清初思想家唐甄称:

“立国之道无他,惟在于富。

……夫富在编户,不在府库。

若编户空虚,虽府库之财积如丘山,实为贫国,不可以为国矣。

”这反映出他主张

A.国富寓于民富B.加强户籍管理

C.保护小农经济D.减免民众赋税

18.古代有学者认为,周孔与宋儒的根本区别在于:

宋儒“只教人明理”,而“孔子则教习事”;他还认为只有“能斡旋乾坤,利济苍生,方是圣贤”。

据此可知,该学者

A.主张重建儒家伦理规范B.倡导经世致用的思想

C.力图冲破周孔儒学束缚D.推崇重利轻义价值观

19.“扬州八怪”之一的郑板桥善画竹,为了迎合顾主的喜好,他画竹常常在不同情境下寓意有别,或表长寿吉祥寓意,用于祝寿;或代表鱼竿,表向往隐居生活。

这一现象出现的背景是

A.文人画逐渐走向衰落B.社会矛盾日益尖锐

C.传统绘画开始商品化D.商品经济发展繁荣

20.隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易逐渐合法化。

老百姓“富家以财,贫人以驱,输中华之产,驰异域之邦,易其方物,利可十倍”。

而月港“所贸金钱,岁无虑数十万……其殆天子之南库也”。

据此可知

A.明朝始终奉行鼓励对外贸易的政策B.对外贸易有利于改善国计民生状况

C.福建地区是明清对外贸易主要通道D.私人海上贸易造成了贫富分化加剧

21.我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。

这些史实说明,我国古代药学的发展

A.源于大一统的政治体制B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果D.受到了宋明理学的推动

22.昆曲在明朝万历年间被视为“官腔”,到清代被誉为“雅乐”“盛世元音”,宫廷重要活动常有昆曲演出,江南地区“郡邑大夫宴款不敢不用”,甚至“演戏必请昆班,以示府城中庙会之高雅”。

这些史实表明,昆曲在明清时期的流行是因为

A.陆王心学广泛传播B.吸收了京剧的戏曲元素

C.社会等级观念弱化D.符合士大夫的文化品味

23.有学者指出,明清时期农具较少改进。

有所创新的多是适应个体农户小规模经营的细小农具,元代王被《农书》早有记载的一些大型高效农具却十分罕见。

对出现上述现象的合理解释是明清时期

A.工商业发展的冲击B.精耕细作不被重视

C.农业生产技术倒退D.依靠劳动力的投入

24.中国古代科技著作有以“经”为名、采用注经式编写体例的传统,例如《黄帝内经》、《周髀算经》、《神农本草经》等,这反映出古代科技

A.是儒家经典的组成部分B.注重形成完整的理论体系

C.受到儒家学术方法影响D.切合生产生活的实用特征

二、非选择题:

共4题,第25题20分,第26题12分,第27题10分,第28题10分,共52分

25.阅读材料,回答问题。

(20分)

材料一

材料二原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际才出现,到明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。

据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。

这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工……大批市镇是大中城市与广大农村联系的纽带。

这些市镇中的居民已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业……明中期以后,还出现了专业市镇比如景德镇居民以制瓷为业,盛泽镇居民以蚕桑为业。

到清代前期广东佛山镇在内的“天下四大镇在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自赵冈《中国城市发展史文集》等

(1)根据材料一,比较图1、图2,提取两项支代城市发展变迁的信息,并结合所学予以简要说明。

(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明清市镇的特点及其经济意义。

(12分)

26.阅读材料,回答问题。

(12分)(原创)

材料下面是张岱年、方克立主编《中国文化概论》一书的目录摘编。

第四章中国传统文化的发展历程

第一节上古:

中华文化的发生3.偏、玄、道、佛相与激荡

第二节殷商西周:

从神本走向人本第六节隋唐:

隆盛时代

1.般商神本文第七节两宋:

内省、精致趋向与市井文化勃兴

2.周人文化维新第八节江夏金元:

游牧文化与农耕文明的冲突与

第三节春秋战国:

中国文化的“轴心时代”融合

第四节秦汉:

一统帝国与文化一统1.游牧文化与农耕文化冲突的双重效应

第五节魏晋南北朝:

乱世中的文化多元走向2.元杂刷及其文化意义

1.玄学崛兴3.规模盛大的中外文化交流

2.道教的创制与佛教的传入第九节明清:

沉幕与开新

——据《中国文化概论》整理

(1)根据材料并结合所学,简要阐述作者以“一统帝国与文化一统”作为“第四节秦汉”子目标题的理由。

(6分)

(2)在目录“两宋、明清”中任选一节,根据材料并结合所学完成其子目的编写并简要阐述你的编写理由。

(6分)

27.阅读材料,回答问题。

(10分)(原创)

材料两汉之际佛教经中亚传入中国。

汉魏之际,佛教的因果报应、轮回转世理论对生死问题提供了一种解答,颇能满足士大夫的心理需求,加上其与玄学有相通之处,故佛学传播渐广。

中国人在消化佛教哲学的同时,也把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。

南北朝时期,佛教更盛,寺院经济发达,拥有大量的土地和依附人口,由此引发了统治者的灭佛行动,但并没有改变佛教流行并在中国扎根的趋势。

到了隋唐,佛教进入鼎盛,隋唐的佛教学说最大的特点,是把儒家的心性佛教化。

佛教文化的输入促成中国文化内容与形式重大变化的同时,其自身也变成了中国化的佛教文化。

唐宋之后的诗、书、画的发展,常常与佛教的发展变化息息相关。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

(1)根据材料并结合所学,简析魏晋南北朝时期佛教迅速发展的原因。

(6分)

(2)根据材料并结合所学,简要说明汉代以降佛教发展对中国传统文化的影响。

(4分)

28.阅读材料,回答问题。

(10分)

材料王艮(1483-1541),江苏泰州人,人称心斋先生,泰州学派创始人。

三十七岁时拜王守仁为师,入学王门之后,他“时时不满其师说”,指出“圣人之道”就是“百姓日用”,如果不能保障百姓的物质生活需要,使他们丧失生存权利那就不是“圣人之学”。

王艮用“愚夫俗子”的“日用之学”去取代经生文士的正宗儒学,力图创立士、农、工、商的“人人共明共同之学”。

在《王道论》中王艮提出“天下治天下”,就是让天下人治理天下。

李贽称王艮“非名教之所能羁络”,是为真英雄。

晚年在泰州讲学时,四面八方的学者以及佣工、樵夫、农民、商人等普通平民百姓,纷纷入门拜师,门徒日众。

《明史》载:

王守仁“弟子遍天下,率都爵位有气势,艮以布衣抗其间,声名反出诸弟子之上”。

——摘编自白寿彝主编的《中国通史》等

根据材料,概括王艮的思想主张,并结合所学予以简要评价。

(10分)

参考答案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

B

B

C

A

D

A

C

D

D

A

B

B

题号

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

答案

C

A

D

C

A

B

D

B

B

D

D

C

二、非选择题

25.

(1)

信息:

(空间)西汉主要分布在黄河中下游地区:

唐朝江南地区、运河沿线、沿海明显增多。

(类型)相较于西汉,唐朝出现较多沿海港口城市

(数量)相较于西汉,唐朝城市的数量明显增多。

说明:

(空间)黄河流域开发较早,在汉代仍是全国的经济重心,魏晋以来人口的南迁对同江南地区的开发社会经济得到进一步发展,隋朝大运河的开通也带动沿线城市的发展,海上丝绸之路的发展。

(类型)随着汉代开辟海上丝绸之路以后,到唐代海上丝绸之路繁荣,出现了许多的港口城市

(2)

特点:

专业性强,以工商活动为主要功能;数量众多,分布密集,主要位于江南地区;与周边农村联系密切(6分)

意义:

促进手工业、商品经济的发展;冲击农村传统经济结构,推动新生产关系的产生;加强了城市与乡村的联系,形成发达的商品流通网,推动区域经济发展。

(6分)

26.

(1)

理由:

秦汉统治者致力于建立和巩固一统帝国的举措,深刻的影响了当时秦汉文化,如:

秦始皇推行书同文、焚书坑偏、“以法为教”,汉武帝接受董仲舒的建议“罢融百家,独尊儒术”。

这些文化一统的举措满足了专制君主集权政治的需求,有利于中华文化共同体的形成,巩固国家的统一,故而整章虽然是讲古代文化发展历程,但作者仍以“一统帝国与文化一统”作为这一节的标题。

这个标题很符合唯物史观:

社会存在决定社会意识,社会意识对社会存在具有能动作用。

这是我们认识和理解必修三知识的一个重要指导思想。

(2)

子目编写:

第七节两宋:

内省、精致趋向与市井文化

1.理学建构

2.精致细腻的士大夫文化

3.市民文化之勃兴

4.教育和科技成就

27.

(1)

原因:

魏晋南北朝,社会动荡,政治黑暗:

佛教的理论满足世人心理需求,且与玄学有相通之处;佛教吸收中国文化日益本土化。

(2)

影响:

佛教也冲击传统儒学,推动了理学的兴起,深刻影响了传统文学艺术;本土化的佛教成为了中国传统文化的重要祖成部分。

28.

主张:

百姓日用即道,肯定人性和日常物质生活:

让民众参与国家治理(天下人治天下)。

简评:

王良的思想是对社会现实的反映,肯定了个人的价值和普通百姓的地位,具有早期启蒙色彩;进一步发展了儒学,促进儒学的世俗化,启发了后人的思想;并未跳出儒家修身、齐家、治国、平天下的理想。