复习提纲江苏学业水平测试历史必修二知识背诵提纲.docx

《复习提纲江苏学业水平测试历史必修二知识背诵提纲.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《复习提纲江苏学业水平测试历史必修二知识背诵提纲.docx(51页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

复习提纲江苏学业水平测试历史必修二知识背诵提纲

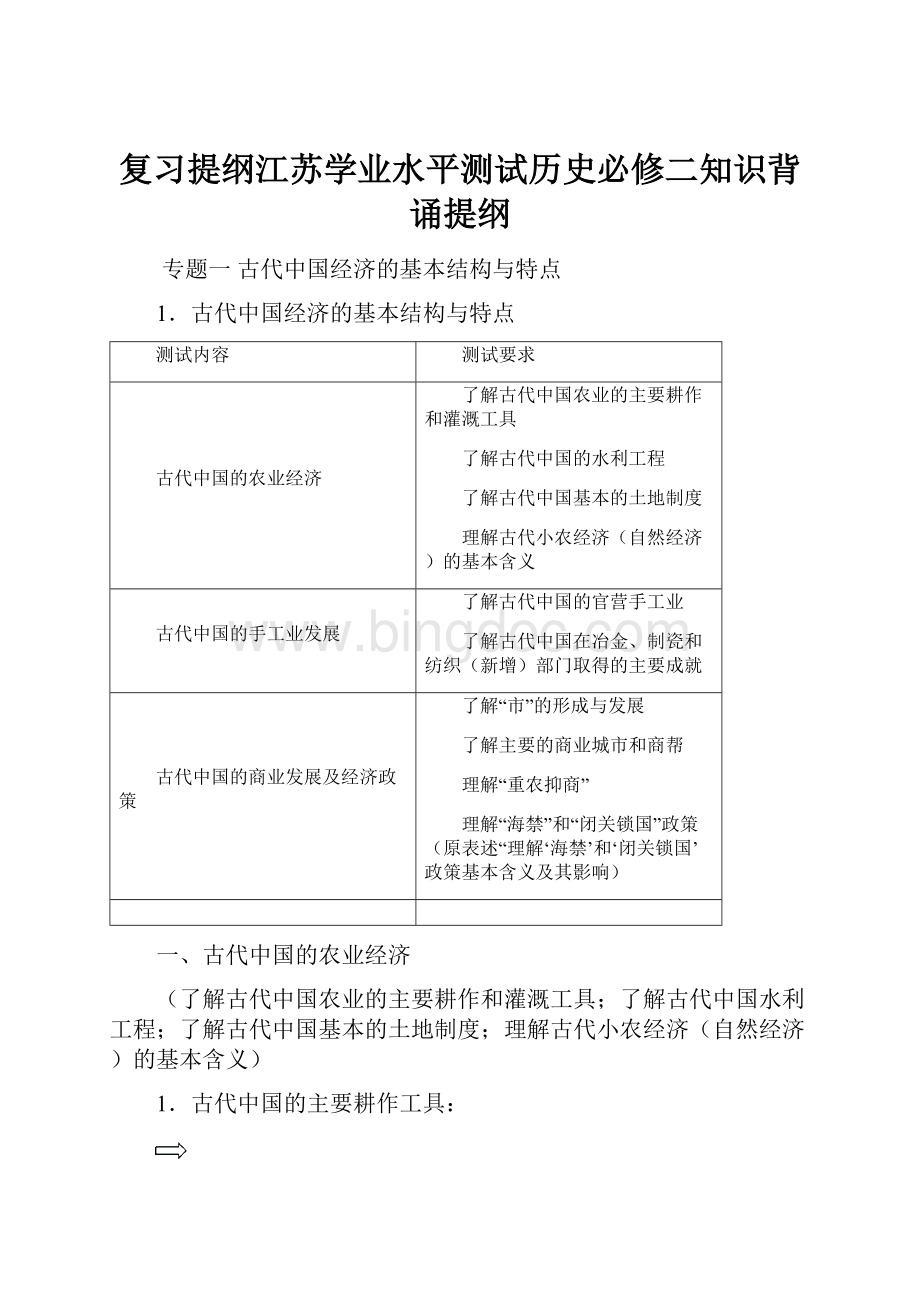

专题一古代中国经济的基本结构与特点

1.古代中国经济的基本结构与特点

测试内容

测试要求

古代中国的农业经济

了解古代中国农业的主要耕作和灌溉工具

了解古代中国的水利工程

了解古代中国基本的土地制度

理解古代小农经济(自然经济)的基本含义

古代中国的手工业发展

了解古代中国的官营手工业

了解古代中国在冶金、制瓷和纺织(新增)部门取得的主要成就

古代中国的商业发展及经济政策

了解“市”的形成与发展

了解主要的商业城市和商帮

理解“重农抑商”

理解“海禁”和“闭关锁国”政策(原表述“理解‘海禁’和‘闭关锁国’政策基本含义及其影响)

一、古代中国的农业经济

(了解古代中国农业的主要耕作和灌溉工具;了解古代中国水利工程;了解古代中国基本的土地制度;理解古代小农经济(自然经济)的基本含义)

1.古代中国的主要耕作工具:

①原始社会:

“刀耕火种”“石器锄耕”(耒、耜:

松土工具);

②奴隶社会(夏商西周):

商周时期出现少量青铜农具;

③春秋战国时期:

出现“铁犁牛耕”

(意义:

使生产力显著提高,是农用动力的一场革命。

)

④西汉:

牛耕普及全国,出现曲柄锄、大镰、耧车(播种工具)等铁制农具;

⑤东汉:

“一牛挽犁”开始取代耦犁;

唐代:

江东地区,曲辕犁可以控制耕土的深浅(标志牛耕技术的成熟)

2.古代中国水利工程和农业灌溉工具:

⑴古代中国水利工程:

战国:

秦国的都江堰(李冰)、郑国渠(郑国)

汉朝:

漕渠、白渠和龙首渠(采用井渠施工法)

⑵农业灌溉工具:

曹魏:

翻车(人力:

脚踩或手摇)唐朝:

筒车

宋代:

水力高转筒车、水转翻车明清:

风力水车

(这些水利工程和农业灌溉工具的应用,推动了农业生产的快速发展。

)

3.古代中国基本的土地制度:

原始社会:

土地公有(氏族公社土地所有制)

奴隶社会(夏商周时期):

土地国有(国王、贵族土地所有制)(“井田制”)

封建社会(战国以来):

封建土地私有制

【注:

①在原始社会,土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种;

②夏、商、西周时期,土地国有制。

国王把土地层层分封,受封者世代享用,但不得转让与买卖,同时要向国王交纳贡赋。

庶民和奴隶在贵族封地上耕种,这种土地国有制度被称为“井田制”;

③春秋战国时期,铁犁牛耕的出现使生产力的发展,井田以外的荒地被大量开垦为私田,井田制遭到破坏;到战国时期,秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。

】

4.古代小农经济(自然经济)的基本含义:

⑴含义:

小农经济是指以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产的主要目的是为了满足自家生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。

⑵时间:

春秋战国时期

⑶原因:

①春秋战国时期铁犁牛耕的出现和普及使生产力得到发展(根本);②封建土地私有制确立。

⑷特点:

①以家庭为生产、生活单位(一家一户);②农业与家庭手工业相结合(男耕女织);

③自给自足;

④发展特点:

具有脆弱性、封闭性、保守性和落后性。

⑸地位:

自给自足的自然经济中国封建社会农业生产的基本模式,是封建专制制度的经济基础;始终在中国封建社会经济中占据统治和主导地位,成为中国封建社会发展缓慢和长期延续重要原因之一。

二、古代中国手工业的发展

(了解古代中国的官营手工业;了解古代中国在冶金制瓷和纺织(新增)部门取得的主要成就)

(一)古代中国的官营手工业

【注:

古代中国手工业的三种经营形态】

经营形态

管理方式

产品

流通方式

官营手工业

政府直接经营、集中、大作坊

武器军用品和官府贵族生活用品

不在市场流通

民营手工业

民间私人自主经营

民间消费的产品

在市场流通

家庭手工业

农户的副业

供自己消费和交纳赋税的产品

剩余部分出售

官营手工业:

凭借国家权力、征调优秀的工匠、使用上等原料、生产不计成本代表当时手工业的最高水平。

(1)形成发展:

①夏商西周:

“工商食官”;(青铜铸造业由官府垄断)②春秋战国:

继续发展;

③西汉汉武帝:

盐铁官营。

(2)弊端:

①技术发明和革新不能服务于社会;②行业间相互隔绝,新技术难以推广;

③工艺传承封闭性易失传;④妨碍商品经济的发展。

(二)古代中国在冶金、制瓷和纺织(新增)部门取得的主要成就

1.★古代纺织业

(1)丝织:

①新石器时代:

萌芽,原料最初麻、葛,出现育蚕和丝织技术(中国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家)

②汉代:

丝织品经过丝绸之路远销以罗马为中心的地中海地区

③唐代:

官营作坊规模很大,私营纺织作坊兴起。

(2)棉:

①宋代:

棉花种植和棉纺织技术已经推广到闽粤等地

②元代:

黄道婆革新棉纺织工艺

③明代,江苏松江成为全国棉纺织中心

明朝后期,棉布逐渐成为民众主要衣料

2.冶金业发展成就:

⑴冶铜业:

①新石器时代:

出现小件青铜器,但不是主要的生产工具。

②商周:

青铜器铸造繁荣,生产规模扩大、水平高;大多作为礼制的象征,代表着权力和秩序。

(商代的司母戊鼎)

⑵冶铁业:

①西周晚期:

已有铁器(陨铁)。

②春秋晚期:

人工冶炼铁器(已知中国最早的);

③汉代:

a.铁业官营(汉武帝时);

b.用煤炭作燃料;

c.供风技术:

自然通风人力畜力(马排鼓风)水排(东汉杜诗发明,冶铁工具)

⑶炼钢技术:

①战国:

炼钢和淬火工艺。

②魏晋南北朝:

发明灌钢法(生铁和熟铁合炼),使钢的产量和质量大大提高。

(使16世纪以前中国炼钢技术领先世界。

)

3.制瓷业发展成就:

(中国是世界上最早发明瓷器的国家)

⑴原始社会:

彩陶、蛋壳黑陶

⑵商代中期到东汉晚期:

陶向瓷过渡,烧制出了原始瓷器(原始青瓷、釉陶);⑶东汉:

烧制出成熟的青瓷;

⑷北朝:

烧制出成熟的白瓷;

⑸唐代:

①制瓷业形成南青北白两大系统:

(越窑的青瓷、刑窑的白瓷);

②制瓷业成为独立的生产部门

③釉陶精品“唐三彩”

唐代晚期,长沙铜官窑首创釉下彩绘

(唐宋以来:

瓷器成为经“海上丝绸之路”外销的重要商品,这条外贸路线被称为“瓷路”;

(6)宋代五大名窑(河北定窑、河南钧窑、江西景德镇窑、浙江龙泉窑、陕西耀州窑产品质量名闻天下;人教版五大名窑说法为:

河北定窑、河南汝窑、浙江龙泉哥窑、河南开封官窑和河南禹州钧窑)

(7)元朝:

青花瓷;景德镇瓷窑成为全国的制瓷中心

(8)明朝:

五彩瓷;明朝宣德年间青花瓷至今被奉为珍品;景德镇成为全国的“瓷都”。

(9)清代:

粉彩瓷器(瓷器烧制技术在雍正年间达到顶峰)、珐琅瓷。

【总结:

原始瓷器—青瓷—白瓷—青花瓷—五彩瓷—粉彩瓷、珐琅瓷】

三、古代中国的商业发展及经济政策

(了解古代“市”的形成与发展;了解主要商业城市和商帮;理解“重农抑商”;了解“海禁”政策和“闭关锁国”政策)

1、古代“市”的形成与发展

⑴春秋战国:

由官府控制商业的局面被打破,各地出现许多商品市场和商人。

⑵秦代:

法律规定,商品买卖必须明码标价;

⑶汉代:

每个城市都有专供贸易的“市”,它与住宅区严格分开(市、坊分开);官府设有专职官员市令或市长进行管理,按时开市、闭市。

⑷魏晋南北朝:

“草市”出现(离城镇稍远、交通便利、自然形成、也实行行政管理);

⑸唐代:

①城市中“市”“坊”分开,白天定时开市、闭市;

②草市作用显著—形成地方商业中心;③夜市繁荣;

柜坊、飞钱出现;⑤对外贸易的发展:

广州,市舶使设立

⑹宋代:

①市的发展打破时间和空间的限制(商业不受时间限制;打破“市”“坊”界限)

②纸币出现(北宋—益州---交子);

③草市已具备完善的饮食服务设施;

形成了繁荣的商业街。

明清:

商业区已经相当繁华;商帮

2、知道主要商业城市和商帮

⑴主要商业城市

①汉代:

洛阳、邯郸、临淄、宛、成都(五都)——全国商业中心形成;

②隋唐:

长安、洛阳、广陵(扬州)、益州(成都)[“扬一益二”];

广州成为对外贸易的港口,唐设市舶使管理对外贸易。

③宋代:

汴京(河南开封)“市井最盛”(孟元老《东京梦华录》);

(北宋发明的“交子”是世界上最早的纸币)

④元:

大都、杭州、泉州(是元代对外贸易的重要港口,誉为世界第一大港)

⑤清代:

苏州“十万烟火”;四大名镇:

汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇

(专门化城镇兴起,城市经济功能突出)

⑵商帮:

明清时期,随着商品经济的进一步发展,出现的以地域为中心,以会馆、会所为联络场所的地域性商人群体。

如明清时期的晋商、徽商。

(都以贩卖食盐起家;活动范围遍及全国,远及海外;商业活动都涉及金融领域,徽商经营典当,晋商兴办票号,都积累起巨额财富)

3、“重农抑商”政策

⑴含义:

重视农业,限制商业和手工业的发展

⑵首倡:

始于战国商鞅变法,后被历代封建王朝推行。

⑶目的:

直接目的——确保赋役的征派和地租的征收;根本目的——巩固封建统治。

⑷评价:

积极:

封建社会前期,促进了农业的发展,巩固了封建国家的经济基础,维护了封建国家的政治稳定。

消极:

封建社会后期(明清时期),它严重阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展,违背了历史发展潮流,阻碍了社会的进步,造成了中国社会的落后。

4、“海禁”和“闭关锁国”政策

⑴含义:

①明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策。

(明朝最早提出,清沿续。

);②严格限制对外贸易(“严格限制”不等于“绝对禁止”);

【了解:

明初,明太祖担心流亡海上的敌对势力与东南沿海倭寇勾结,危及统治,下令实行“海禁”,对外贸易只能在官方主持下进行。

清初,为对付东南沿海的抗清斗争,政府厉行海禁,禁止官民私自出海,但是仍留有广州一处对外通商,由广州十三行统一经营管理对外贸易。

】

⑵影响:

妨碍了海外市场开拓,抑制资本的原始积累,阻碍资本主义萌芽的成长,使中国失去利用国际贸易开辟海外市场,推进工业化机会。

②使中国与世隔绝,阻断了中国学习西方先进科技,使中国逐渐落后于世界潮流。

专题二近代中国民族资本主义的曲折发展

测试内容

测试要求

中国民族资本主义的产生

了解洋务派创办的近代工业(新增)

了解19世纪六七十年代中国近代民族工业的兴起

了解甲午战争后中国民族工业初步发展的主要史实

民国时期中国民族资本主义的曲折发展

了解民国初期民族工业发展的主要史实

了解国民政府前十年民族工业发展的主要史实

探讨民族工业在中国近代化进程中的地位和作用

一、了解洋务派创办的近代工业

1.背景:

面临内忧外患(人民的反抗、外国侵略)

2.目的:

利用西方先进技术,维护清朝封建统治。

3.时期:

19世纪60-90年代。

4.口号:

“师夷长技以自强”、“师夷长技以求富”

5.指导思想:

“中学为体,西学为用”含义:

他们主张在不改变封建制度的前提下,引进西方先进的科学技术,维护清朝的统治。

(向西方学习仍处于“器物”阶段。

)

6.代表人物:

中央:

奕。

地方:

曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞。

7.活动:

(1)★前期兴办军事工业(以“自强”为旗号)。

代表:

曾国藩安庆内军械所;李鸿章创办的江南制造总局;

左宗棠创办的福州船政局;崇厚创办的天津机器制造局。

(2)★后期兴办民用工业(以“求富”为旗号,目的:

解决军事工业方面的困难)。

代表:

李创办的轮船招商局和开平煤矿;张之洞创办的汉阳铁厂和湖北织布局。

形式:

官督商办和官商合办性质:

已具有资本主义色彩

(3)筹划海防(北洋、南洋和福建三支海军)

(4)培养人才(洋务派创办京师同文馆等一批新式学堂,培养翻译、军事和科技人才;又选派留学生出国深造,开近代教育的先河)

8.失败标志:

1895年甲午战争中中国的失败(失败的根本原因:

单纯引进技术,不变革封建制度)

9.积极作用:

(1)引进了西方资本主义国家的一些近代科学技术,培养了一批科技人员和技术工人.

(2)在客观上既刺激了资本主义的发展,又对外国经济势力扩张起了一定抵制作用.

(3)对本国封建经济的瓦解也起到了一定的促进作用。

(4)打开中国教育的近代化历程。

10.局限性:

只引技术,不变专制制度,注定失败。

11.影响:

积极性:

①是中国近代化的重要开端;②在客观上推动了中国近代民族工业的兴起;③对外国的经济侵略起到了一定的抵制作用,对本国封建经济的瓦解也起到了一定的推动作用。

二、19世纪60、70年代,民族资本主义兴起

⑴地点:

上海、广东、天津等东南沿海地区出现(自然经济最早开始解体)

(自然经济解体的原因:

①外国资本主义的入侵②民族工业的发展)

⑵代表企业:

1866年方举赞、孙英德:

上海发昌机器厂;陈启源:

广东南海继昌隆缫丝厂;朱其昂:

天津贻来牟机器磨坊。

⑶产生方式:

①一部分中小地主、官僚、买办、商人、华侨等投资于近代工矿企业;

②一部分手工工场开始采用机器生产,转变为近代企业。

⑷民族资本主义产生的原因

①外国资本主义的入侵,中国自然经济逐渐解体,为资本主义的发展提供了商品市场和劳动力市场;

②外商企业丰厚利润的刺激;

③洋务运动的诱导(率先引进西方先进技术)。

⑸民族资本主义的特点:

“先天不足”:

资金少、规模小、技术力量薄弱。

“后天畸形”:

a.行业分布不平衡(轻工业强,重工业弱);

b.地区分布不平衡(主要在东南沿海地区,内地则很少)

发展艰难:

受到外国资本主义和本国封建势力的双重压迫。

二、甲午战争后到一战前(1895—1912年)——初步发展(第一次高潮)

⑴原因:

甲午战争后,列强向中国输出资本,进一步破坏了中国的自然经济。

清政府为扩大税源,解决财政危机,暂时放宽对民间设厂的限制。

(主因)

甲午战后“实业救国”思潮的推动;(甲午战后列强掀起了瓜分中国的狂

潮,为挽救民族危机,许多爱国人士呼吁“设厂自救”“实业救国”。

)

⑶影响:

民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台。

(维新派掀起了旨在救亡图存的维新变法运动;革命派发动了旨在推翻清王朝、建立资产阶级共和国的辛亥革命。

)

三、一战期间(民国初年)(1912—1919年)——“短暂春天

⑴原因:

辛亥革命推翻了君主专制制度,为民族工业的发展扫清了一些障碍;

南京临时政府颁布了一系列发展实业的法令;

人民群众反帝爱国运动的推动(“抵制日货,提倡国货”);

④一战期间列强暂时放松了对华经济侵略(客观原因)

⑵表现:

纺织业是当时最大的新式工业;面粉业是第二大工业。

张謇:

江苏南通大生纱厂;

荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生):

江苏无锡保兴面粉厂;

周学熙:

河北唐山启新洋灰公司。

⑶影响:

①资产阶级力量进一步壮大,掀起了新文化运动;

②使无产阶级力量壮大,为新民主主义革命和中共的成立提供了阶级基础。

【注:

这一时期民族工业的发展特点:

半殖民地半封建特点。

a.轻工业发展,重工业缓慢,没有形成独立完整的工业体系;

b.与本国封建经济相比,自然经济仍占主导地位;

c.与外国资本相比,仍很落后,力量十分薄弱。

②为什么“短暂”:

一战后列强卷土重来,民族工业迅速萧条。

(说明阻碍民族工业发展的最大的因素是列强的侵略)】

四、国民政府统治前期(1927—1936年)——较快发展(1935年以后,工业各行业普遍出现了较好的发展局面。

)

⑴原因:

①国民政府推出有利于发展经济的政策和措施,1927-1936年开展“国民经济建设运动”。

②为了防止白银外流,国民政府1935年实行“币制改革”

人民群众反帝爱国运动的推动。

(“抵制洋货、提倡国货”)

⑵表现:

民族工业发展显著;但官僚资本主义加强了对民族工业的控制。

五、抗日战争时期(1937—1945年)——遭受沉重打击、日益萎缩

原因:

战争的破坏;日本的经济掠夺;官僚资本的膨胀

六、解放战争时期(1946—1949年)——陷入绝境,纷纷倒闭

原因:

战争的破坏;美国商品的倾销(《中美友好通商航海条约》);官僚资本的压榨;苛捐杂税

七、民族工业在中国近代化进程中的地位和作用

1.从经济上看,是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步。

2.从政治上看,一方面导致了资产阶级的产生与发展,为资产阶级革命运动提供了基础(维新变法和辛亥革命);另一方面也导致了无产阶级队伍的壮大,为新民主主义革命和中共的成立提供了阶级基础。

3.从思想上看,其产生发展不断冲击和动摇封建思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了条件。

【注:

影响民族工业发展的因素有哪些?

阻碍因素:

①半殖民地半封建的社会环境的影响:

本国封建主义、外国资本主义、官僚资本主义的压迫;(根本原因)②先天不足;③后天畸形;④近代中国政局的动荡;

推动因素:

①西方列强的侵略;②人民群众的爱国热情;③历届政府的鼓励;

④实业家们自身自强不息的爱国精神。

附:

中国民族资本主义的发展的曲折历程:

①19世纪六七十年代夹缝中产生

②甲午战后(1895-1912)初步发展

③一战期间(1912-1912)短暂春天

④国民政府前期(1927-1936)较快发展

抗战时期(1937-1945)沉重打击、日益萎缩

解放战争(1946-1949)陷入绝境,纷纷倒闭

建国后国民经济恢复时期工商业得到恢复和发展

(1949-1952年底)复苏

建国后三大改造(1953-1956)消亡,走向新生(公私合营)】

专题三中国特色社会主义建设的道路

测试内容

测试要求

20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践

了解“一五”计划;理解三大改造

了解中共八大;了解“大跃进”、人民公社化运动

中共十一届三中全会及经济体制改革

理解中共十一届三中全会;了解家庭联产承包责任制

理解城市经济体制改革

我国社会主义市场经济体制的建立

理解“南方谈话”

了解中共十四大、十四届三中全会和中共十五大的主要决定

我国对外开放格局的初步形成

了解我国创办经济特区、开放沿海港口城市、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实

时间段:

1949-1956过渡时期(新民主主义社会——社会主义社会)

1956-1966十年建设时期(全面建设社会主义时期)

1966-1976“十年文革”

1976-1978两年徘徊时期

1978-1992改革开放新时期

1992-现在改革开放新阶段(建立社会主义市场经济体制)

一、20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践

(了解“一五”计划;理解三大改造;了解中共八大)

1.“一五”计划的建设成就(1953-1957提前超额完成)

⑴背景:

1953年中共中央制定党在过渡时期的总路线:

“一化三改造”。

(一化:

社会主义工业化;

三改造:

对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造)

⑵成就:

鞍山钢铁公司、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂;

⑶特点:

优先发展重工业;

⑷意义:

我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

2.三大改造:

(1953—1956年)

⑴背景:

1952年底,土地改革的完成和国民经济的恢复。

⑵内容:

走集体化道路

农业:

农业生产合作社

手工业:

手工业生产合作社

资本主义工商业:

采取“公私合营”的国家资本主义形式,及“和平赎买”政策。

⑶结果:

到1956年底,三大改造基本完成,基本实现生产资料私有制转变为生产资料社会主义公有制。

⑷意义:

标志着我国社会主义制度基本建立,我国进入社会主义初级阶段。

(计划经济体制得以确立;实质:

社会主义革命。

)

3.中共八大:

(1956年)

⑴背景:

1956年上半年,社会主义三大改造基本上完成,我国进入了社会主义初级阶段。

⑵内容:

主要矛盾:

先进社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾。

(人们对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人们对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

)

主要任务:

集中力量把我国尽快地从落后的农业国变成先进的工业国;

经济方针:

既反保守又反冒进,即在综合平衡求稳步前进。

⑶意义:

中共八大是我国社会主义建设道路的一次成功探索。

4、1958,八大二次会议制定“社会主义建设的总路线”,引起大跃进和人民公社化运动

(1)评价:

前期调动了人民的生产积极性,取得了成就:

大庆、胜利油田,武汉、包头两大钢铁基地;杰出人物的涌现—焦裕禄、雷锋、两弹元勋。

但造成国民经济严重失调,损害了工农群众的利益,造成1959-1961建国以来三年经济最困难时期。

二、中共十一届三中全会

(理解中共十一届三中全会)

1.背景:

(1978年12月;北京)

①文革结束后,中国在“两个凡是”思想的束缚下,徘徊中前进;

②1978年,关于真理标准问题的大讨论;(实践是检验真理的唯一标准)

③1978年11月,邓小平作题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看的讲话》,实际成为中共十一届三中全会的主题报告。

2.主要内容:

①思想路线:

重新确立了解放思想、实事求是的指导方针;

②政治路线:

将工作重心由“阶级斗争”转移到社会主义现代化建设上来;

③组织路线:

形成以邓小平为核心的党的第二代领导核心;

④重大决策:

实行改革开放。

3.历史意义:

①中共十一届三中全会的召开是新中国历史上具有深远意义的伟大转折;

②标志着中国特色社会主义新道路的正式开辟;

③标志着我国开始进入进入社会主义现代化建设的新时期。

三、经济体制改革

(了解家庭联产承包责任制;理解城市经济体制改革)

1.农村:

家庭联产承包责任制:

(1978年)

⑴原因:

农业集体化严重挫伤了广大农民的生产积极性,农业生产发展缓慢,农民的收入和生活水平徘徊不前。

⑵过程:

21978年首先在安徽、四川农村开始实行;

②1983年,废除人民公社体制:

1980年,四川省广汉县的一个公社挂出乡人民政府的牌子,成为全国第一个取消人民公社的地方。

⑶内容:

①经营方式:

在公有制的基础上把土地长期承包给各家各户使用,变为分户经营、自负盈亏。

②分配方式:

“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

”

⑷意义:

①克服了过去分配中的平均主义弊端,极大地调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,推动了农业的发展。

②农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革。

2.城市:

国有企业的改革(1984年)

⑴内容:

(中心环节:

增强企业活力)

①在管理体制上:

扩大企业自主权,由高度集中管理变为间接管理为主、宏

观调控的管理体制;(实行政企分开,使企业成自主经营、自负盈亏)

②在所有制上:

把单一的公有制经济发展成为以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展;

③在分配制度上:

实行按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度。

⑵意义:

国企改革调动了各方面的积极性,极大地解放了社会生产力,增强了企业的竞争力,推动了国民经济的高速发展。

四、我国对外开放格局的初步形成

(了解我国创办经济特区、开放沿海港口城市、兴办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实)

1.经济特区:

(1980年)

1980年:

广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门;

1988年,批准设立海南省,划定海南岛为经济特区。

意义:

经济特区成为中国对外开放的窗口和经济体制改革的试验田。

2.沿海开放城市:

(1984年)

1984年,中共中央、国务院决定开放大连、秦皇岛、天津、连云港、南通等14个沿海港口城市(江苏:

连云港、南通;)