18高考生物二轮复习突破选择题6个高频考点高频考点五生命系统的生态基础练习180301113.doc

《18高考生物二轮复习突破选择题6个高频考点高频考点五生命系统的生态基础练习180301113.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《18高考生物二轮复习突破选择题6个高频考点高频考点五生命系统的生态基础练习180301113.doc(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

。

。

。

内部文件,版权追溯

内部文件,版权追溯

内部文件,版权追溯

高频考点五生命系统的生态基础

1.下列有关种群和群落的说法正确的是 ()

A.用样方法调查草地某种草本植物的种群密度时,宜选择单子叶植物作为抽样调查的对象

B.群落演替过程中种群的基因频率基本上不发生变化

C.在海拔高度不同的山坡上分布着不同的植物类群,体现了群落的垂直结构

D.池塘养鱼过程中为保持鲫鱼种群持续增长需定期投放饵料等

答案D

解析用样方法调查草地某种草本植物的种群密度时,宜选择双子叶植物作为抽样调查的对象,因为单子叶植物常常为丛生或蔓生,地上部分难以辨别是一株还是多株;群落演替过程中会发生基因突变、染色体变异等,基因频率会发生变化;在海拔高度不同的山坡上分布着不同的植物类群,体现了群落的水平结构;池塘自身不能保证鲫鱼种群持续增长的营养供应,因此需定期投放饵料。

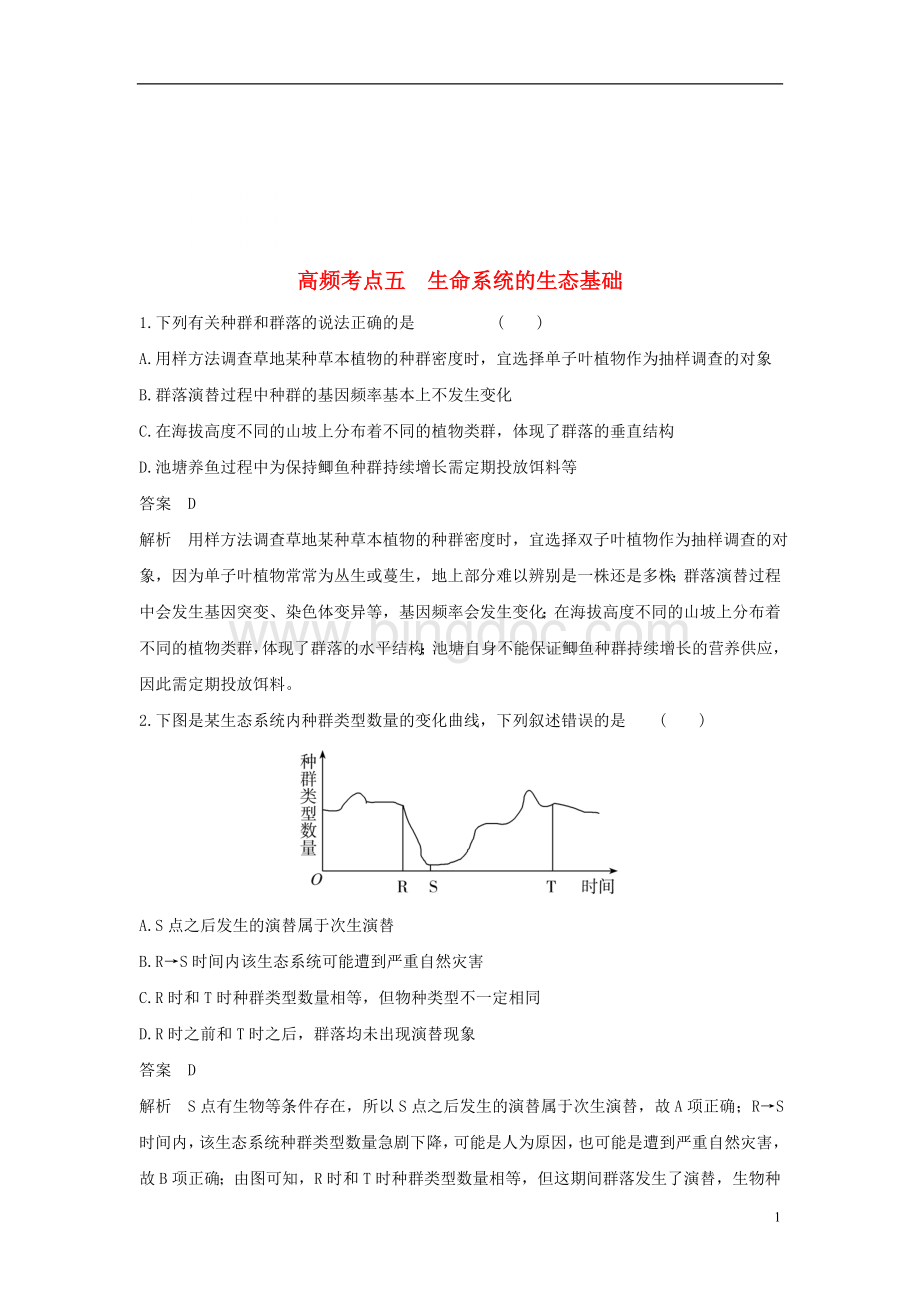

2.下图是某生态系统内种群类型数量的变化曲线,下列叙述错误的是 ()

A.S点之后发生的演替属于次生演替

B.R→S时间内该生态系统可能遭到严重自然灾害

C.R时和T时种群类型数量相等,但物种类型不一定相同

D.R时之前和T时之后,群落均未出现演替现象

答案D

解析S点有生物等条件存在,所以S点之后发生的演替属于次生演替,故A项正确;R→S时间内,该生态系统种群类型数量急剧下降,可能是人为原因,也可能是遭到严重自然灾害,故B项正确;由图可知,R时和T时种群类型数量相等,但这期间群落发生了演替,生物种类可能发生了改变,所以R时和T时的物种类型不一定相同,故C项正确;群落演替在各时间段均会发生,故D项错误。

3.,这是某草原发生火灾前的一条食物链,其中小写字母表示相应营养级之间的能量传递效率。

火灾后,来年草原上的植物会更加茂盛。

下列相关叙述中正确的是 ()

A.火灾前,如提木西草同化的太阳光能为M,则肉食性动物B同化的能量为M/

1000或M/125

B.火灾后,该草原生态系统抵抗力稳定性的变化趋势为先增强后趋于稳定

C.火灾前,该草原内各种信息在生物群落与无机环境之间进行频繁地双向传递

D.火灾后,该草原上发生的群落演替与火山岩上发生的群落演替类型相同

答案B

解析由于相邻营养级之间的能量传递效率已知,所以肉食性动物B同化的能量为M×a×b×c,A项错误;火灾后,该草原的群落将发生次生演替,物种丰富度逐渐增大后趋于稳定,而生态系统的抵抗力稳定性与物种丰富度呈正相关,B项正确;行为信息只能发生在生物群落内部,即生物与生物之间,C项错误;火灾后草原上发生的群落演替为次生演替,而火山岩上发生的群落演替为初生演替,D项错误。

4.下列有关种群和物种的叙述,正确的是 ()

A.物种基因库的基因一般不如种群基因库的基因丰富

B.种群是生物进化的基本单位,物种是生物繁殖的基本单位

C.种群的基因频率总是在不断地变化发展,物种的基因频率往往保持不变

D.同一种群个体间可以相互交配产生后代,同一物种也能相互交配产生后代

答案D

解析种群是生活在同一地点同种生物的所有个体,而物种是能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物,一个种群的生物肯定属于一个物种,但是一个物种的生物可能因为生存环境的不同而分为多个小的种群,所以物种的基因库一般比种群丰富,A项错误;种群既是生物进化的基本单位也是繁殖的基本单位,B项错误;因为物种可以是由多个同一生物的种群组成的,所以种群的基因频率改变,物种的基因频率也随之改变,C项错误;同一个种群、同一个物种的个体间都能相互交配产生后代,D项正确。

5.某植被严重破坏的陡坡在封山育林后若干年内,经历了一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段,其典型三个植物物种的种群密度变化如图所示。

下列说法不正确的是 ()

A.整个过程就是一个群落的次生演替过程

B.物种①由盛到衰主要受环境中土壤条件的影响

C.图中b→c阶段,物种②比物种①更能耐受弱光环境

D.在各个阶段群落中都存在明显的分层现象

答案B

解析植被严重破坏的陡坡上原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体,属于次生演替,A项正确;③灌木逐渐成为优势种群,灌木与草本植物相比比较高大,在与草本植物争夺阳光的过程中占优势,因此物种①由盛到衰主要受环境中光照条件的影响,B项错误;分析题图可知,植物①由于不能适应弱光环境逐渐消失,物种②较能耐受弱光条件而使种群密度维持在相对较低的水平,C项正确;在各个阶段群落中都存在明显的分层现象,即垂直结构,D项正确。

6.下图为某桑园引入七星瓢虫后,蚜虫和七星瓢虫种群数量变化曲线。

相关叙述错误的是 ()

A.引入七星瓢虫后,蚜虫种群的环境容纳量减小

B.采用标志重捕法估算桑园中蚜虫的年龄组成

C.b点时,七星瓢虫种群增长速率最大

D.七星瓢虫与蚜虫之间为捕食关系

答案B

解析引入七星瓢虫后,七星瓢虫以蚜虫为食,会使蚜虫种群的环境容纳量减小,A项正确;蚜虫活动能力较弱,采用样方法估算桑园中蚜虫的种群密度,B项错误;b点时,种群数量为K/2,种群增长速率最大,C项正确;七星瓢虫以蚜虫为食,七星瓢虫与蚜虫之间为捕食关系,D项正确。

7.在某池塘中,第一次捕获鲫鱼106条,做上标记后放回,第二次捕获鲫鱼91条,其中有标记的25条。

由此可以估算出该池塘中鲫鱼的密度。

后来发现这次估算的结果与实际结果误差较大,分析其原因不正确的是 ()

A.捕鱼用的渔网网眼太大

B.被标记的鱼放回后有一小部分死亡

C.两次捕获的鲫鱼数量较小

D.重捕方法不当使捕获的鱼部分死亡

答案D

解析捕鱼用渔网网眼大小与捕捞的鱼的大小有关,渔网的网眼太大导致只能捕捉大鱼,估算出的种群数量也只是大鱼的数量,故种群数量比实际数据偏小;被标记的鱼死亡会导致估算出的种群数量比实际数据偏大;两次捕获的数量较小,也会造成推算中较大的误差;重捕的鱼部分死亡不会影响实验结果。

8.下列关于生态学相关概念的理解正确的是 ()

A.某种群年初个体数为100,一年内新生个体20个,死亡个体10个,年末时个数为110,则该种群的年出生率为10%

B.某农场丰富植物资源为黑线姬鼠提供良好环境,鼠的大量繁殖引来鹰的捕食,黑线姬鼠种群数量的下降说明了该农场群落的丰富度下降

C.科研人员在调查某河流污染情况时发现每毫升河水中含有9个大肠杆菌,该结构不能反映出种群的空间特征

D.我国西南横断山区动植物物种丰富,其不同垂直带的植被类型差异是群落演替的结果

答案C

解析出生率是单位时间内新产生的个体占该种群个体总数的比率,即:

20/100=20%,A项错误;群落的丰富度是指一个群落或生境中物种数目的多寡,黑线姬鼠数量下降不等于灭绝,所以不会导致群落的丰富度下降,B项错误;每毫升河水中含有9个大肠杆菌是指大肠杆菌的密度;种群的空间特征或分布型指组成种群的个体在其生活空间中的位置状态或空间布局,一般可概括为三种基本类型:

随机分布、均匀分布和集群分布,C项正确;西南横断山区不同垂直带的植被类型差异是海拔不同导致的温度差异引起的,D项错误。

9.下图中甲、乙分别表示人体不同体液间的物质交换和生态系统的碳循环过程,说法正确的是 ()

①乙中的d为分解者,a为生产者

②人体过敏反应时,甲中的c增加引起水肿

③甲中d处的CO2浓度最高

④甲中d为细胞内液、b为淋巴

⑤甲中的a、b、c构成内环境;

⑥乙中有3条食物链,其中b所处营养级贮存的能量最少

A.③④⑤ B.①②③④⑤⑥

C.①③④⑤ D.①②⑥

答案A

解析①乙中的d为大气中的二氧化碳库,①错误;②人体过敏反应时,甲中的a组织液增加引起水肿,②错误;③CO2是细胞呼吸产生的,因此甲中d处(细胞内液)的CO2浓度最高,③正确;④由以上分析可知,甲中d为细胞内液、b为淋巴,④正确;⑤甲中的a组织液、b淋巴、c血浆构成内环境,⑤正确;⑥乙中a是生产者,b是分解者,c是消费者,看不出有几条食物链,⑥错误。

10.种群数量在有环境阻力(非理想)条件下,呈“S”型曲线增长。

如图为“S”型增长曲线的其他表现方式(图中dN/dt表示种群增长速率,MSY表示种群最大增长速率,N表示种群数量,K值表示环境容纳量)。

下列有关该曲线的叙述,正确的是 ()

A.在种群数量达到K/2时,控制有害动物最为有效

B.在种群数量达到K/2时,dN/dt最大,可以任意捕捞且不会影响种群再生

C.种群数量超过K/2时,dN/dt下降,会导致该种群的丰富度下降

D.建立自然保护区等措施可以提高K值(环境容纳量),从而达到保护濒危动植物的目的

答案D

解析控制有害动物应在种群数量达到K/2之前;在种群数量达到K/2时可以大量捕捞但不能任意捕捞;丰富度是指群落中物种数目的多少,在某种群中不存在丰富度;建立自然保护区是保护濒危动植物最有效的措施。

11.生态学家对某岛屿的社鼠种群数量和性比率进行调查统计,结果如图(曲线表示种群数量,柱形图表示性比率),下列分析合理的是()

A.秋季更有利于该岛屿社鼠种群的繁殖

B.社鼠种群数量与性比率之间存在显著的负相关性

C.当社鼠种群数量处于高峰期时雌性明显多于雄性

D.性比率通过影响年龄结构间接影响种群数量

答案B

解析由曲线可知,秋季种群数量最低,说明秋季最不利于该岛屿社鼠种群的繁殖,A项错误;分析图形可知,当种群数量多时,性比率低;性比率高时,种群数量少,说明社鼠种群数量与性比率之间存在显著地负相关,B项正确;由纵坐标可知,性比率=雌性数量/雄性数量,当社鼠种群数量处于高峰期时,性比率低,说明雌性明显少于雄性,C项错误;性比率通过影响出生率间接影响种群数量,D项错误;

12.某岛屿植被茂密并栖息着大量的红嘴鸥。

为打造红嘴鸥旅游品牌,计划在岛上大规模清除其他树种,改种红嘴鸥喜居的树种,并增设大量人工设施,改善岛屿的居住环境。

若此计划得以实施,则 ()

A.物种丰富度增加,红嘴鸥种内斗争加剧

B.群落演替按照不同于自然演替的速度进行

C.物质循环加快,实现能量的高效循环利用

D.生态系统结构发生变化,抵抗力稳定性增加

答案B

解析根据题意可知,“计划在岛上大规模清除其他树种,改种红嘴鸥喜居的树种”,这将导致物种单一,物种丰富度下降,A项错误;由该计划可以看出,人类在改变群落的组成和结构,即人类可以改变群落演替的方向和速度,B项正确;能量流动的特征是:

单向流动、逐级递减,不能循环流动,C项错误;题中看出,通过改造导致物种丰富度降低,营养结构变的简单,因此生态系统的抵抗力稳定性下降,D项错误。

13.某草原上生长着多种杂草和以杂草为食的食草动物以及小型肉食动物,各种生物数量在一定范围内保持相对稳定,关于该生态系统的叙述不正确的是

()

A.该生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量

B.各种杂草固定的能量只能直接或间接地被消费者、分解者利用

C.草原生态系统中生物种类越多营养结构越复杂

D.分解者不一定是微生物,微生物也不一定是分解者

答案B

解析生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量;生产者固定的能量首先是被自身利用;生态系统中生物种类越多营养结构越复杂;蜣螂是分解者属于动物而不是微生物,硝化细菌属于微生物但不是分解者。

14.如图为一个草原生态系统的营养结构示意图,图中Q表示牧草一年固定的太阳能总量,Q1、Q2、Q3分别表示流入昆虫、牲畜、鼠的能量。

据图判断,下列叙述错误的是 ()

A.当鼠全部被消灭后,鹰至少要获得0.01Q1的能量

B.人类利用草原生态系统主要是为了获取更多的第一营养级能量

C.可通过标志重捕法对鼠的种群密度进行调查

D.当此生态系统处于相对稳定状态时,鼠的种群数量的增长速率为0

答案B

解析当鼠全部被消灭后,计算鹰至少要获得的能量时,能量传递效率应按10%计算,即Q1×10%×10%=0.01Q1。

人类利用草原生态系统主要是为了获取更多的牲畜的奶、肉等,牲畜属于第二营养级。

调查鼠的种群密度应该用标志重捕法,但标记物不能太大,且对鼠无伤害。

当此生态系统处于相对稳定状态时,鼠的种群数量达到K值,其种群数量的增长速率为0。

15.下图是生态系统的能量流动图解,N1-N6表示能量数值,下列有关叙述中正确的是 ()

A.生产者呼吸过程中化学能转变为热能和ATP

B.能量由第一营养级传递给第二营养级的传递效率为N4/N2×100%

C.流经该生态系统的总能量为N2,由初级消费者流向蜣螂的能量为N6

D.N5的去向之一是用于初级消费者的生长、发育和繁殖

答案D

解析生产者呼吸过程中释放的化学能,一部分以热能形式散失,一部分转移到ATP中,A项错误;生产者的能量是N2,初级消费者同化的能量是N5,因此能量的传递效率是N5/N2×100%,B项错误;流经该生态系统的总能量为N2,由初级消费者流向蜣螂的能量为0,流向蜣螂的能量N6是来自生产者,C项错误;N5的去向之一是用于初级消费者的生长、发育和繁殖,D项正确。

16.下列关于生态系统自我调节能力的叙述中,错误的是 ()

A.森林中,害虫数量增加时,食虫鸟也会增多,害虫种群的增长就会受到抑制,这属于生物群落内的负反馈调节

B.负反馈调节在生态系统中普遍存在,它是生态系统自我调节能力的基础

C.自我调节能力强的生态系统,其稳定性也高

D.当外界干扰强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力将会丧失

答案C

解析生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性两个方面。

营养结构越复杂,其自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高,而恢复力稳定性越低。

负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础。

17.某生态系统中的四种生物构成一条食物链a→b→c→d,通过测定得到这四种生物a、b、c、d所含的有机物总量分别为M1、M2、M3和M4。

下列叙述中错误的是 ()

A.M1一定不是a种群固定的太阳能总量

B.若M1<5M2,则生态系统稳态可能遭到破坏

C.d个体所含的有机物的质量应比c个体的小

D.若M2大量增加,一般会导致M1减少M3增加

答案C

解析生产者固定的太阳能总量中会通过细胞呼吸损失一部分,故A项正确;根据能量流动的特点,前一营养级同化的能量要大于或等于后一营养级同化的能量的5倍,才能满足后一营养级的能量需要,故B项正确;相对较高营养级的个体不一定比相对较低营养级的个体小,如虎与兔,故C项错误;一定时间内,M2增加会导致被捕食者减少,捕食者增多,故D项正确。

9