河北省正定中学学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案doc.docx

《河北省正定中学学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北省正定中学学年高二上学期期末考试历史试题 Word版含答案doc.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

河北省正定中学学年高二上学期期末考试历史试题Word版含答案doc

2015-2016学年高二第一学期期末考试·历史试题

一、选择题(本大题共40小题,每小题1.5分,计60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.“唐代科举制从形式上看和过去的孝廉、秀才有继承关系,只是当门阀盛时被举为秀才孝廉的人必定出于世族,而唐代并无此限制。

”此处强调了唐代科举制

A.继承了传统的选官方式B.确立了儒家的统治地位

C.摆脱了贵族势力的影响D.促进了社会阶层的流动

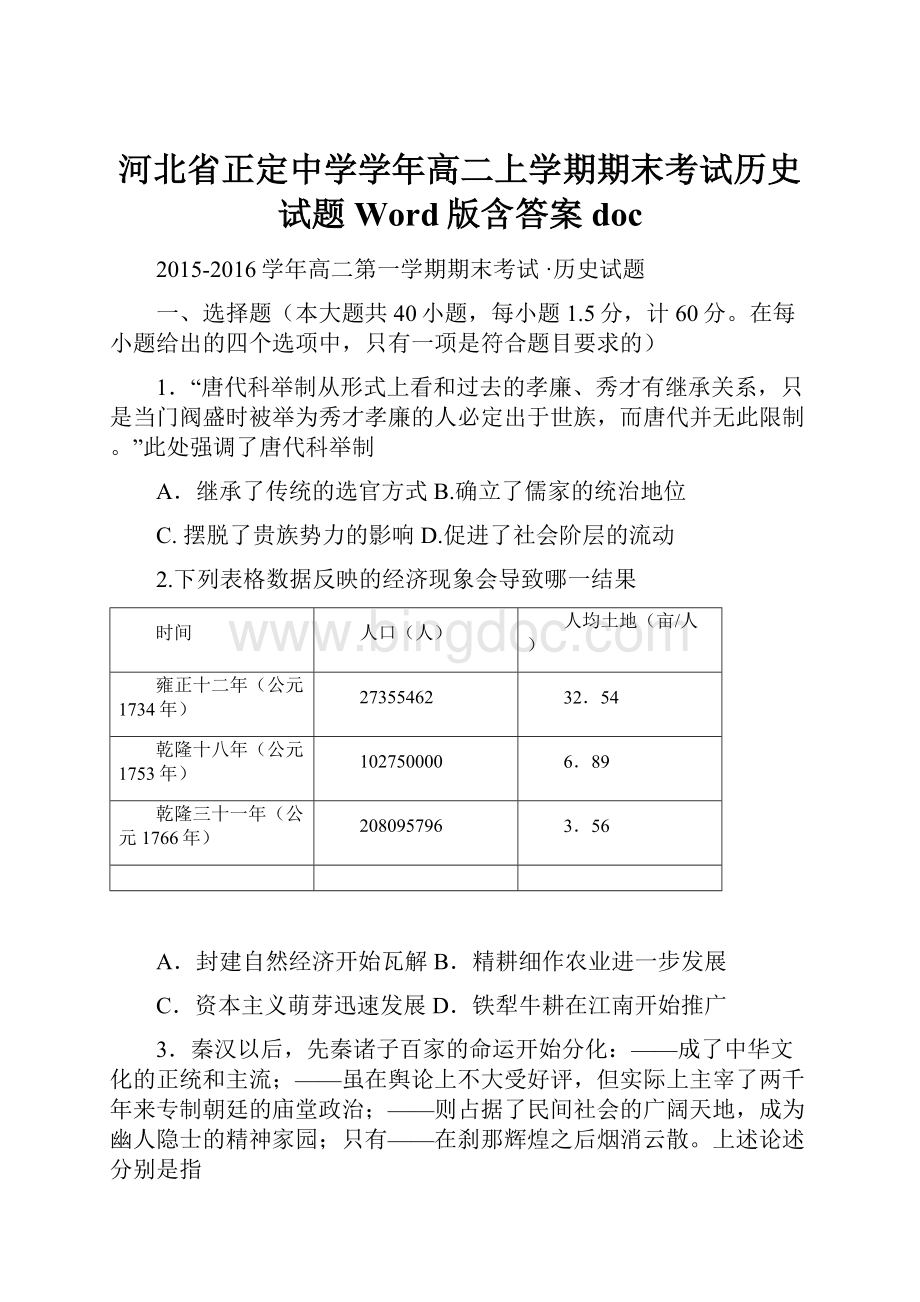

2.下列表格数据反映的经济现象会导致哪一结果

时间

人口(人)

人均土地(亩/人)

雍正十二年(公元1734年)

27355462

32.54

乾隆十八年(公元1753年)

102750000

6.89

乾隆三十一年(公元1766年)

208095796

3.56

A.封建自然经济开始瓦解B.精耕细作农业进一步发展

C.资本主义萌芽迅速发展D.铁犁牛耕在江南开始推广

3.秦汉以后,先秦诸子百家的命运开始分化:

——成了中华文化的正统和主流;——虽在舆论上不大受好评,但实际上主宰了两千年来专制朝廷的庙堂政治;——则占据了民间社会的广阔天地,成为幽人隐士的精神家园;只有——在刹那辉煌之后烟消云散。

上述论述分别是指

A.儒家、道家、墨家、法家B.法家、儒家、道家、墨家

C.儒家、道家、法家、墨家D.儒家、法家、道家、墨家

4.“春秋何贵乎元而言之?

元者,始也,言本正也。

道,王道也。

王者,人之始也。

王正,则元气和顺,风雨时,景星见,黄龙下。

王不正,则上变天,贼气并见。

”材料表达的主要思想是

A.君权神授B.格物致知C.心外无物D.天人感应

5.据《东京梦华录》记载,北宋时期,丧家命僧道诵经设齐(通“斋”),用酒祭祀作佛事,以为资冥福,出葬用以导行。

这种风气政府禁而不止。

这主要反映出

A.外来文化渗透到民间各个方面B.儒释道三教合流的表现

C.北宋儒家思想丧失了传统地位D.北宋统治迷信色彩浓厚

6.《清史稿》载:

“康熙十八年,吴三桂僭号于衡州,有以劝进表相属者,夫之曰:

‘亡国遗臣,所欠一死耳,今安用此不祥之人哉!

’遂逃入深山……三桂平,大吏闻而嘉之……夫之以疾辞……自题墓碣曰‘明遗臣王某之墓’。

”《清史稿》对王夫之的这一记载

A.肯定了王夫之在科技领域的成就B.赞扬了王夫之拒为吴三桂所用

C.实际上是强调儒家的传统气节D.警示世人接受清王朝的统治

7.《诗经》是我国第一部诗歌总集,共305篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。

“於皇武王,无兢维烈。

允文文王,克開厥後。

”(【注】於:

叹美词。

皇:

美,辉煌。

无兢:

无人可以与他竞争。

烈:

光明显赫,功业伟大。

允:

诚然,信实。

厥:

其)该诗句应出自

A.《诗经•周颂》B.《诗经•魏风》C.《诗经•大雅》D.《诗经•小雅》

8.某书云:

中国的“印刷术用于传播古老的观念,而不是新思想;火药加固了皇帝的统治,而不是正在出现的诸方言区域自主的地位;指南针除郑和用于著名的远航外,并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立”。

作者旨在说明中国的三大发明

A.对西方科技产生重大影响B.未能促使中国社会发生根本性变革

C.被郑和用于远航探险贸易D.代表了中国官营手工业发展的水平

9.观察这两幅绘画作品,它们的共同点是

A.都注重五彩斑斓的色彩运用B.都追求对客观对象的准确描述

C.都反对理性压制和传统束缚D.都着重表达作者的主观感受

10.五四运动发生,北大教授梁漱溟反对以“国民公意”或事物本身的正义性为借口,走上背离法治、任意采用非法手段的道路。

他的让痛打“卖国贼”的学生接受法庭的审判的观点,在当时被人们视之为冒天下大不韪的迂腐之见。

这说明

A.救亡图存乃是时代的主流B.运动爆发缺乏广泛群众基础

C.国内的阶级矛盾非常尖锐D.中国社会亟需接受启蒙思想

11.严复是系统将近代西方文化介绍到中国的第一人,他主张:

国家属于人民,王侯将相是公仆,他用社会进化论宣传他的主张。

关于严复,下列叙述正确的是

A.他的主张反映了他赞成实行民主共和制

B.严复称孔子是托古改制与主张变法的先师,借助经学外衣否定专制统治

C.严复翻译《天演论》,主张社会要实行变法革新

D.严复撰写了《驳康有为论革命书》

12.孙中山是一位奇特的人物,他并不是上流社会的文人。

他13岁来到美国投靠哥哥在一所教会寄宿学校读完了中学。

之后,他曾获得医学学位。

总之,他受的教育是很好的,他完全可以凭着这点获得地位和财富;但他却同穷人在一起,总是为穷人的福利牵肠挂肚。

这些经历

A.为他日后提倡的民生主义奠基B.增加了他反对清政府的决心与勇气

C.注定了他要学习美国三权分立的政治模式D.为国民革命运动的失败埋下伏笔

13.《东西洋考每月统记传》是西方传教士在广州创办的中国境内第一份中文刊物。

1835年刊登了如下内容:

“英杰利之公会,甚推自主之理……倘国要旺相,必有自主之理,不然,民人无力,百工废,而士农商工,未知尽力竭力矣。

”当时,这一报道

A.促进了中国资产阶级知识分子的觉醒B.表明了先进中国人开始睁眼看世界

C.改变了近代中国人办报的主题和特色D.带给了部分中国人新的知识和信息

14.1869年,《教会新报》撰文倡导“男归男医,女归女医”的看病规则。

1907年中国第一个西式动物园的游览规定是男女不同游;1920年,某女校规定可以招聘男老师,但要年满50岁,留胡须,讲课时双目仰视,不准看女学生。

这些规定共同反映了

A.近代中国社会风气的变迁B.男女平等思想开始得以传播

C.女子教学受到不公正待遇D.社会风气取决于舆论导向

15.20世纪30年代,蒋廷黻、胡适等自由主义知识分子陆续加入他们之前一直在批评的国民政府;而梁漱溟认为当时共产党“博得国内大多数的同情拥护和期待”,主要是因为共产党“放弃对内斗争,倡导团结抗战”。

材料说明

A.蒋、胡等人放弃了自由主义立场B.梁漱溟主张共产党服从国民政府

C.民族矛盾成为当时社会主要矛盾D.国共对立导致了知识分子的分裂

16.一张义和团的告示说:

“若辈洋人,借通商与传教以掠夺国人之土地、粮食与衣服,不仅污蔑我们的圣教,尚以鸦片毒害我们……占据上海,蹂躏台湾,强迫开放胶州,而现在又想来瓜分中国。

”这表明义和团运动

A.是民族意识觉醒的结果B.具有宗教改革的性质

C.带有强烈崇洋媚外色彩D.因八国联军侵华而爆发

17.有人把中国前期近代化的各种方案比喻成“自我疗伤”“温药治疗”“猛药重治”“开颅洗脑”。

其中“开颅洗脑”的意义是

A.中国近代第一次思想启蒙运动B.是移风易俗的社会革新运动

C.真正意义的资产阶级民主革命D.动摇了封建思想的统治地位

18.学者金观涛、刘青峰在《五四新青年知识群体为何放弃“自由主义”?

》一文中说:

“第一次世界大战这一重大历史事件,不仅改变了人们的观念,而且影响到对《凡尔赛和约》的解释,并进一步冲击中国知识分子对未来观念的建构。

战后,中国思想界最突出的转变是

A.从宣扬科学到反思“科学万能”说B.从学习西方社会制度到质疑

C.从盲目崇拜西学到回归传统文化D.从学习欧美到以俄为师,宣传社会主义

19.民国时期,初小四年级课本《平等》一文写道:

“共和国无阶级之分,人人平等,受治于同一之法律……虽以大总统之地位,犹必谨守法律,不能恃势以凌人。

一旦罢职,即与齐民无异。

”这表明

A.中国教育开始设置英语课程B.袁世凯复辟帝制的阴谋破产

C.民国时期重视公民意识教育D.追求平等是民国经济政治斗争的核心

20.1932年国民政府成立国防设计委员会,调查全国的资源和工业情况,在此基础上,1934年9月到1935年4月制定了《重工业建设计划》、《战时燃料及石油统制计划》、《四川水力建设计划》、《运输动员与统制初步计划》、《粮食存储与统制计划》等。

这表明当时国民政府

A.加紧动员全国物力围剿工农红军B.自主强力推进国民经济建设运动

C.着手应对世界性经济危机的来袭D.积极应对日本帝国主义步步侵逼

21.下图所示纸币最有可能发行于

A.辛亥革命时期B.国民革命时期

C.国共十年对峙时期D.抗日战争时期

22.延安时期是毛泽东思想的成熟时期,这一时期毛泽东的杰出理论贡献是

A.分析中国社会形态和阶级状况,坚持无产阶级领导权和依靠农民进行革命斗争

B.创造性提出“农村包围城市、武装夺取政权”的革命道路和工农武装割据思想

C.提出中国革命“两步走”战略,系统完整地阐述了新民主主义革命的科学概念

D.创造性地提出了人民民主专政的理论,采用民主方法解决人民内部矛盾的问题

23.《耿飚将军回忆录》记录了新中国初期周恩来总理在一次国际会议上的发言:

“我们应该努力使朝鲜的停战状态转入和平状态。

……采取措施来巩固朝鲜的和平,以便为和平统一朝鲜创造条件。

”据此判断,该会议是

A.万隆会议B.不结盟运动会议C.日内瓦会议D.第26届联合国大会

24.“在人民公社期间,中国农村共建起了七八万座大小水库以及相应的灌溉渠网络,当我们翻开新旧中国的两本分省地图一对照,就会发现,新中国的地图上,造福于农民的人工湖泊星罗棋布,与旧时代有天壤之别。

我国的农业灌溉面积在1980年以前每年以1700万亩的速度增加,到1980年达到7.33亿亩。

”材料反映出

A.人民公社期间国家经济更注重对农村的投人

B.家庭联产承包责任制极大地提高社会生产力

C.大跃进运动客观促进农村水利工程快速发展

D.人民公社期间中国的农业有一定程度的发展

25.电影《高考1977》反映了恢复高考后的第一次考试。

如果让你来设计这场考试的场景,可能出现的是

A.入场:

考生年龄参差不齐,很多考生已三十六七岁

B.外景:

考场门口悬挂着“改革开放送春风”的横幅

C.内景:

考场中张贴有“实施‘科教兴国’战略”的标语

D.特写:

作文题目“评‘关于真理标准问题的大讨论’”

26.音乐家陈钢回忆起1959年《梁祝》小提琴协奏曲在上海首演的情景,激动不已:

“演出结束时,剧场里鸦雀无声。

1秒,2秒……我从来没觉得时间如此漫长。

突然雷鸣般掌声响起来了,我看到不少观众眼里含着泪水。

演员一遍一遍地谢幕,可是掌声却经久不息,于是,第一次公演,《梁祝》演奏了两次。

”《梁祝》小提琴协奏曲首演反响如此强烈,与下列哪一因素有关

A.“民族化”、“群众化”的创作口号

B.《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话

C.“科教兴国”战略的提出

D.大跃进运动的推动

27.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。

这种变化主要是由于

A.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国建设社会主义指导思想不断发生变化

D.中国共产党对建设社会主义的认识不断深入成熟

28.右图为李岚清同志篆刻的一方印。

下列邓小平的活动,发生在“文革”后与之密切相关的是

A.1975年进行“全面整顿”

B.1979年试点创办“特区”

C.1983年提出“三个面向”

D.1992年发表“南方谈话”

29.某学者认为,在古代希腊,自由完全是一个政治概念,与此相适应,他们承认个人对社群权威的绝对服从是与这种集体性自由相容的,可以说“个人在公共事务中几乎永远是主权者,但在私人关系中却是奴隶。

”这表明该学者认为古希腊

A.公民只有形式上的自由B.存在着绝对权威势力

C.公民个体的自由受到限制D.排斥私有财产制度

30.在政治主张方面,智者学派提倡过激的民主政治,要求最大限度地提高公民的政治权利;而苏格拉底则主张有德行的少数人治国,并不反对有条件的寡头政治。

这说明苏格拉底

A.反对古希腊的民主政治,希望建立专制独裁统治

B.反对过激的民主,认为权力应该掌握在哲学家手中

C.希望建立一种理性的民主制度,注重道德建设

D.希望建立一种理性的资本主义专制,实施仁政

31.维多里诺是14~15世纪意大利的教育家。

他奉行“身心发展并重”的教育理想,注重发展学生个性,重视骑马、剑术、跳舞、游泳等方面的能力培养。

他还要求学生研读古罗马作品和基督教作品,视之为道德教育重要内容。

这反映出

A.人文主义的教育理念B.宗教改革制约了世俗教育发展

C.教育摆脱了宗教束缚D.文艺复兴尚未影响到教育领域

32.马克思是雅典精神的热烈的赞扬者。

他在博士论文中引用了雅典悲剧作家埃斯库罗斯的剧本,写下了一段话:

“普罗米修斯的自白:

说句老实话,我憎恨所有的神,——也就是哲学本身的自白,哲学本身的箴言,是针对着凡是不承认人的自觉为最高的神的一切天神与地神而发的。

”近代以来,体现这一“雅典精神”内涵的是

A.“人是万物的尺度!

”——普罗塔格拉

B.“人是一件多么了不起的杰作!

……宇宙的精华!

万物的灵长!

”——《哈姆雷特》

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理。

” ——李贽

D.“天主既然给我教皇的职位,就让我好好地享用它吧!

”——教皇利奥十世

33.一位宗教领袖宣称:

“一场严肃的祷告,同样可以在草屋中或者猪圈里进行。

……有说话声音的地方,就是上帝的所在、他的家。

……只有在最后一个穷人得到照应后,才能考虑兴建教堂。

至于教堂的建造、风格和装饰都无关紧要。

”对此观点理解正确的是

A.旨在冲破封建专制制度的束缚B.使人获得灵魂自救的自主权

C.使人们开始谴责封建神学统治D.构筑了未来社会的美好蓝图

34.康德认为:

“启蒙运动这样一件大好事,它必定会把人类从其统治者的自私自利的扩张计划之下拯救出来……随之而来的启蒙了的人们对于自己已经充分理解到的好处所不可避免地要采取的一种衷心的同情,就必定会一步步地上升到王座上来,并且甚至于会对他们的政体原则发生影响的。

”此言论说明

A.思想启蒙是政治变革的前奏

B.启蒙思想必定动摇君主统治

C.思想解放是社会进步的阻力

D.浪漫主义是启蒙运动的核心

35.伦敦大学成立于1828年。

与传统的牛津和剑桥大学相比,有诸多创新之举。

它最早给与女性与男性同等教育权利。

招生不分教派,神学被排斥在课程之外。

……教学语言是英语而非拉丁语,课程设置以实用而非以古典为导向,学科设置广泛且强调学以致用。

伦敦大学不断创新的主要原因是

A.民主政治的确立B.工业革命的需要

C.自然科学的兴起D.打败无敌舰队

36.1917年,俄国布尔什维克领导人加米涅夫曾这样说:

“我认为列宁同志是不对的,他说资产阶级民主革命已经结束。

我认为它还没有结束……说资产阶级民主制已丧失了实行民主的一切可能性还为时过早。

”他的这番言论主要针对列宁

A.要求推翻沙皇统治的主张B.退出帝国主义世界战争的想法

C.提出转变革命任务的要求D.实施战时共产主义政策的决定

37.有学者说:

“在布雷顿森林体系缺乏早期运作资金的背景下,马歇尔计划通过欧洲主动申请、美国提供有条件援助的方式,使美元全面介入西欧各国的经济结算环节,实际占据了世界货币的制高点。

”这表明马歇尔计划

A.标志着布雷顿森林体系确立B.推动了欧洲一体化的进程

C.推动了美元霸权地位的确立D.推动了西欧国家的经济复苏

38.典型论构成现实主义理论的一项核心内容。

巴尔扎克在《人间喜剧》序言中自称为社会典型的研究者。

别林斯基甚至认为:

“典型性是创造的基本法则之一,没有它就没有创造……必须使人物一方面成为一个特殊世界人们的代表,同时还是一个完整的、个别的人。

”下列现实主义著作与塑造的典型人物对应无误的是

A.《儒林外史》——吴敬梓B.《战争与和平》——安娜·卡列尼娜

C.《红与黑》——于连D.《呼啸山庄》——唐璜

39.《梅杜萨之筏》是泰奥多尔·籍里柯于1819年创作的油画。

画面的构图.光线.色彩到人物的动态表情以及丰富的想象力,都是无与伦比的。

画家以金字塔形的构图,把事件展开在筏上仅存者发现天边船影时的刹那景象,刻画了遇难者的饥渴煎熬.痛苦呻吟等各种情状,画面充满了令人窒息的悲剧气氛。

《梅杜萨之筏》属于

A.现实主义美术作品B.浪漫主义美术作品

C.印象主义美术作品D.现代主义美术作品

40.下图形象地刻画了1936年美国电影《摩登时代》的主题。

该电影

A.肯定了工业革命带来的巨大进步B.揭示了工人被机器所异化的命运

C.宣传了《全国工业复兴法》的成效D.以悲剧手法描绘了工人的生活状况

二、非选择题(本大题2小题,计40分)

41.近代的民主思想和科学精神从欧洲兴起后,传播到全世界。

1915年,在民主和科学的大旗下,中国新文化运动拉开了序幕。

阅读材料,回答问题。

(25分)

材料一在“光荣革命”到来之前,一个伟大的人发现了解释自然现象的钥匙。

……人们觉得,理性也能打开人类事务之门。

随后,洛克发表《政府论》,他指出:

政治权力是每个人交给社会的自然状态中所有的权力,由社会委托给统治者,用来为他们谋福利和保护他们的财产。

当统治者滥用权力,破坏而不是保护人民财产的时候,人民可以反抗甚至推翻它。

——据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等编写

材料二创建合众国的那一代人——华盛顿、杰斐逊与富兰克林等,无一不是启蒙思想的继承者。

他们把新大陆作为“自由与自治”的试验场。

接着,理性与自由的信念推动了工业革命的深入。

到19世纪后半期,科学知识的进步推动了技术发明与创造的空前增长。

——摘编自梁霄羽《极简美国史》等

材料三晚清以降,国人科技意识因“师夷”而增长。

康有为、梁启超等人冲决专制制度和伦常之网罗,接引“西学”以启蒙。

进入民国,各主要报刊加入对《临时约法》的大讨论,民主与科学思想得以倡扬。

北洋军阀上台,妄图复古倒退,陈独秀等奋起反击,掀起了新文化运动。

关于新文化运动的起因,有学者侧重于从晚清以来西学东渐的演变历程分析,也有的侧重于从1915年前后各种主客观因素分析。

——据李侃等《中国近代史》整理

(1)根据材料一,结合所学知识,指出材料一中“伟大的人”的名字及其所发现“钥匙”的重要意义,分析洛克这些思想主张的影响。

(10分)

(2)根据材料二,结合所学知识,概述“那一代人”所进行的“实验”是怎样实现“自由与自治”的,并举两个例子说明19世纪后半期美国在科学技术方面的“发明与创造”。

(10分)

(3)阅读材料三,关于新文化运动的起因,您侧重于哪一种观点?

试结合相关史实扼要论述。

(5分,只列观点,不说理由不得分。

)

42

图1

.(15分)【历史上重大改革回眸】

材料是时(开皇三年583年)山东尚承齐俗,机巧奸伪,避役惰游者十六七。

四方疲人,或诈老诈小,规免租赋。

高祖令州县大索貌阅(用以整顿户籍和赋役的措施,所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌;所谓“貌阅”,则是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对),户口不实者,正长远配,而又开相纠之科。

大功已下,兼令析籍,各为户头,以防容隐。

于是计帐进四十四万三千丁,新附一百六十四万一千五百口。

高颎又以人间课输,虽有定分,年常征纳,除注恒多,长吏肆情,文帐出没,复无定簿,难以推校,乃为输籍定样(划分户等的标准,作为征调赋税、力役的依据。

国家规定的赋税、力役数量低于豪强地主对佃农的剥削量),请遍下诸州。

每年正月五日,县令巡人,各随便近,五党三党,共为一团,依样定户上下。

旱时百姓承平日久,虽数遭水旱,而户口岁增。

诸州调物,每岁河南自潼关,河北自蒲坂,达于京师,相属于路,昼夜不绝者数月。

——《隋书食货志》

(1)根据材料并结合所学知识分析“大索貌阅”“输籍定样”政策出台的背景。

(6分)

(2)根据材料并结合所学知识评价“大索貌阅”“输籍定样”政策。

(9分)

高二期末考试历史试卷

参看答案

1——5DBDDB6——10CABDA11-15CADAC16——20ADDCD

21——25DCCDA26—30ADCCC31——35ABBAB36——40CCCBB

41.

(1)牛顿。

2分。

经典力学体系完成了人类对自然界认识史上第一次理论大综合,促进了启蒙运动的发展。

(4分)为英国资产阶级革命提供理论支持,对其他国家反对封建专制斗争产生广泛影响。

(4分)

(2)制定联邦宪法。

2分确立“制约与平衡”的原则,避免绝对权力的出现;调和中央与地方、大州与小州、南方与北方之间的矛盾。

4分爱迪生发明电灯等,创建第一个发电厂;贝尔发明电话机;福特制造出美国第一辆汽车。

(两个即可,4分)

(3)要求观点明确,言之成理;史论结合,言简意赅。

在“结合相关史实扼要论述”部分。

(5分)

侧重①:

“师夷长技”促进了对西方先进技术的学习。

维新派传播西方资产阶级的社会政治学说和自然科学知识。

革命派提出三民主义思想,辛亥革命和《临时约法》促进了民主与科学思想的传播。

侧重②:

民国的建立,促进民主与科学思想的传播。

民族资本主义进一步发展。

北洋军阀妄图复辟帝制。

新式学堂和留学风气促进了先进知识分子对西方民主和科学思想的吸收,成为新文化运动的领军人物。

北京大学实行“兼容并包,思想自由”,推动了新文化运动的发展。

42.

(1)背景:

隋朝初建之时许多农民投靠在豪强之下,户口隐漏严重,推行均田制需要国家控制农民。

(6分)

(2)评价:

这是政府成功与豪强争夺对农民控制权的斗争,大量增加了政府的服役来源;为隋唐盛世的出现奠定了基础;客观上加重了剥削,加速了隋朝的灭亡。

(9分)