新七下语文教案56.docx

《新七下语文教案56.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新七下语文教案56.docx(56页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

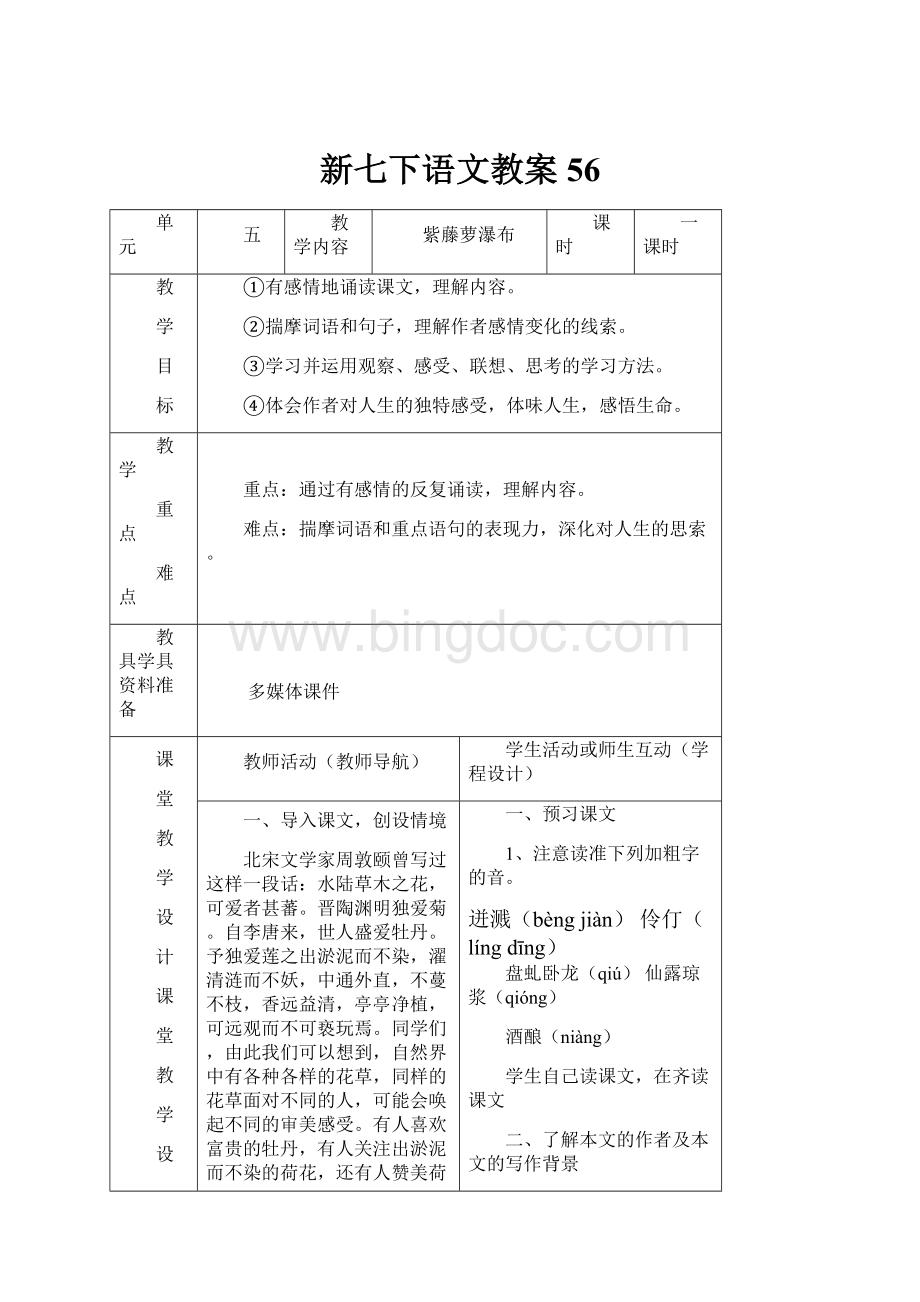

新七下语文教案56

单元

五

教学内容

紫藤萝瀑布

课时

一课时

教

学

目

标

①有感情地诵读课文,理解内容。

②揣摩词语和句子,理解作者感情变化的线索。

③学习并运用观察、感受、联想、思考的学习方法。

④体会作者对人生的独特感受,体味人生,感悟生命。

教学

重点

难点

重点:

通过有感情的反复诵读,理解内容。

难点:

揣摩词语和重点语句的表现力,深化对人生的思索。

教具学具资料准备

多媒体课件

课

堂

教

学

设

计

课

堂

教

学

设

计

教师活动(教师导航)

学生活动或师生互动(学程设计)

一、导入课文,创设情境

北宋文学家周敦颐曾写过这样一段话:

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人盛爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

同学们,由此我们可以想到,自然界中有各种各样的花草,同样的花草面对不同的人,可能会唤起不同的审美感受。

有人喜欢富贵的牡丹,有人关注出淤泥而不染的荷花,还有人赞美荷花的傲洁、腊梅的勇敢。

然而女作家宗璞更多注意的却是丁香、二月兰、玉簪、木槿、紫藤萝这样的花,因为这些花中都能体现出生命的顽强,今天,就让我们跟随现代作家宗璞的脚步,一起走进《紫藤萝瀑布》。

二、走进课文,走近作者

析题:

课文题目为《紫藤萝瀑布》,“紫藤萝瀑布”真的是“瀑布”吗?

明确:

不是,紫藤萝又叫“紫藤”“朱藤”,春季开花,产于我国中部,供观赏,很多很多的紫藤萝花缀在一起,像瀑布从空中垂下,所以作者运用了比喻手法将其称之为紫藤萝瀑布。

2、作家作品

宗璞(1928——),当代女作家,原名冯钟璞。

著名哲学家,哲学史学家冯友兰之女。

她的小说刻意求新,语言明丽而含蓄,流畅而有余韵。

她的散文情深意长,隽永如水。

主要作品:

中短篇小说《知音》、《红豆》等,散文集《丁香结》。

中篇小说《三生石》,获全国优秀中短篇小说奖。

本文选自《铁箫人语》。

3、写作背景介绍

你知道作者为什么要写藤萝吗?

宗璞一家人在“文革”中深受迫害,“焦虑和悲痛”一直笼罩在作者心头。

在“文革”结束的1982年5月,作者的小弟弟又身患绝症。

作者异常悲痛,徘徊于庭院中,见一棵盛开的藤萝,睹物释怀,由花儿的由衰到盛感悟到生命的顽强和美好,于是在其弟病逝前写成此文。

三、感知全文

1、学生自由朗读课文,在朗读的过程中找出“我”观赏紫藤萝瀑布的行踪的词语,作者的感情发生了怎样的变化?

写作思路行踪词语感情变化

看花(1—6)、停住脚步繁花似锦

内心愉悦

忆花(7一9)伫立花前回忆往事,遗憾悲痛

思花(10、11)加快脚步感悟生命,精神振奋

2、这篇课文表现了怎样的中心意思?

找出最能表现课文中心的句子。

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。

一、预习课文

1、注意读准下列加粗字的音。

迸溅(bèngjiàn)伶仃(língdīng)

盘虬卧龙(qiú)仙露琼浆(qióng)

酒酿(niàng)

学生自己读课文,在齐读课文

二、了解本文的作者及本文的写作背景

三、理解课文内容

1、看第1自然段,思考独句成段的作用是什么?

分析讨论后归纳:

“我不由停住了脚步”说明作者是因为心有所动而止步。

“不由”在这里点了作者从沉思到惊醒到被吸引的过程。

那么他为何而沉思,又被什么所吸引了?

这里的独句成段,既是作者内心的反应,又为全文理了悬念伏笔。

2、齐读第2自然段,然后思考:

本段主要是从哪方面来描绘紫藤萝的?

其特点是什么?

本段主要是从花形来描写紫藤萝的。

其特点是“像一条瀑布”。

其中有总写:

“从空中垂下,不见其发端,也不见其终极”;也有细写:

“紫色的大条幅上,泛着点点银光,就像迸溅的水花。

”在语言上,本段使用了比喻和拟人,尤其是最后“每一条紫色花中的最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗”的拟人手法,将贬词褒用,更是写出了紫藤萝花的可爱、顽皮,和阳光相映成趣。

3、齐读第3~7自然段。

思考本段又写了紫藤萝的哪方面?

如何理解作者在本段中由花的热闹写到自己精神的写作思路?

本段主要是描绘了紫藤萝的花色。

流动的花荡涤了自己的焦虑与悲痛,留给自己精神的宁静和生的喜悦。

4、齐读第8~9自然段。

思考本段从紫藤萝的哪方面进行了描写?

其特征是什么?

其中作者为何要提到紫藤萝的被毁与重生,其目的是什么?

本段主要是描绘了花香。

这就是花和人都会遇到各种各样的不幸,都会面对生与死的痛苦,但同样也显示出生命的无止境。

5、齐读第10~11自然段。

本段阐明作者从花中领悟的人生意义,是对花形、花色、花香的一个总体提炼和归纳,由景而生情,由情而生志。

四、小结

本文通过回忆紫藤萝的败落,隐喻家庭遭受的不幸以及小弟病症带来的焦虑、悲痛;借写紫藤萝开放时的美景,赞美生命的顽强和美好,借用花儿抒发我的人生感悟,寓情于物,情景交融。

作业布置

有感情的反复朗读课文,积累字词并学会运用

梳理作者情感变化的句子,找出来。

板

书

设

计

检查预习

1、读课文2、读准下列字词的音

二、写作背景介绍

三、找出最能表现课文中心的句子。

(花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。

教

学

反

思

单元

五

教学内容

紫藤萝瀑布

课时

二课时

教

学

目

标

①有感情地诵读课文,理解内容。

②揣摩词语和句子,理解作者感情变化的线索。

③学习并运用观察、感受、联想、思考的学习方法。

④体会作者对人生的独特感受,体味人生,感悟生命。

教学

重点

难点

重点:

通过有感情的反复诵读,理解内容。

难点:

揣摩词语和重点语句的表现力,深化对人生的思索

教具学具资料准备

多媒体课件

课

堂

教

学

设

计

课

堂

教

学

设

计

教师活动(教师导航)

学生活动或师生互动(学程设计)

一、通观全文,看看作者对紫藤萝的情感是如何变化的?

试在文中找出有关的句子。

1、我不由得停下了脚步。

2、伫立凝望,这一条紫藤萝瀑布在我心上缓缓流过。

它带走了这些时一直压在我心上的焦虑和悲痛,那是关于生死谜、手足情的。

3、忽然记起十多年前,曾经遗憾地想这里再看不藤萝萝花了。

4、藤萝又开花了,不断地流着,流着,流向人的心底。

5、我不觉加快了脚步。

A. 本文的行文线索是什么?

人物的情感及心理变化

B.运用的主要表达方式是什么?

记叙和描写

二、自主学习,思考

1、紫藤萝有过怎样的变迁?

作者为什么会对紫藤萝产生这样浓厚的感情?

2、联系背景材料,试说说紫藤萝的命运有什么象征意义。

3、作者是怎样由紫藤萝的形象感悟出人生的意义的?

找出相关的句子读一读,议一议。

4、怎样理解“花和人都有各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的”?

5、“它是万花中的一朵,也正是一朵一朵花,组成了万花灿烂的流动的瀑布”包含了怎样的哲理?

老师明确:

a.“十多年前”家门外的一株大紫藤萝,后来被拆掉毁坏了。

过了这么多年,紫藤萝花又盛开了。

作者通过紫藤萝的变迁,联想到类似的家庭境状和人生际遇,触景生情,思想感情自然随之起伏涌动。

b.紫藤萝的命运,从花儿稀落到毁掉,再到如今繁花似锦,正是十几年来整个国家命运的写照和象征。

c.引导学生品味第7段和第10段的内容,并理解:

面对眼前盛开的紫藤萝瀑布,作者触景生情:

尽管家庭、人生以至国家、民族等都像紫藤萝一样,有着不幸的过去,但毕竟事过境迁。

重要的是现在,一切都像紫藤萝一样,好起来了。

作者的思想感情因之得以升华,对人生的意义有了全新的深刻的理性认识。

d.遭遇不幸的时候,不能被厄运压倒,要对生命的美好和长久保持坚定的信念。

厄运过后,要面对新的生活,振奋精神,投身到伟大的事业中去。

e.积小流以成江河。

每个人都是社会主义现代化建设的一分子,只有每个人都奋发有为,

社会才能发展,国家才会强大。

三、教师小结

(注意文章里提到的“生死谜、手足情”六个字,结合作者的简历稍做介绍。

)作者在回顾了花和人的命运后悟到,“花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的”,也就是说,遭遇到不幸的时候,不能被厄运压倒,要对生命的长久保持坚定的信念;厄运过后,不让悲痛长压心头,要面对新生活,振奋精神,投身到事业中去。

作者发出了“在这浅紫色的光辉和浅紫色的芳香中,我不觉加快了脚步”的感慨,我们也由此感到作者对生命的感悟。

一、小组合作学习

1.作者是从哪几个方面,按什么顺序对盛开的紫藤萝进行描写的?

2.举例说明本文采用了哪些修辞方法,作用是什么?

3.从哪些内容上,可以看出本文所表现的思想感情是含蓄而深沉的?

4.哪些句子可以看出景中有情?

请试作分析。

5.本文对景物的描写生动而细致,这源于作者的怎样的功力?

这对你有怎样的启示?

二、[课堂讨论]

对上述问题,采用同学之间、师生之间互动的形式进行讨论,最终明确结论。

(有关提示)

a.先写花瀑,次写花穗,再写花朵。

是按由整体到局部的顺序描写的。

c.作者的感情宣泄是很有分寸的,没有大悲大喜。

例如,即使对过去家庭所受的苦难,也只是以紫藤萝花朵的“稀落”和“索性连那稀零的花串也没有了”作喻,来表达自己的感受;对“文革”期间思想的荒谬,也以“那时的说法是,花和生活腐化有什么必然关系”讥讽一下,没有声色俱厉的批判。

对于小弟的病症,仅用“一直压在我心头上的焦虑和悲痛”带过而已……

正是这种感情的节制,冷静的思考,才使得作者能从个人情感的纠葛飞跃到对生命本质的理性认识。

这充分表现了作者思想的深刻性。

e.来源于作者敏锐的观察力、丰富的想像力、卓越的文字表现力和对生活的真实体验。

启发我们平时要关注人生,关注社会,热爱生活;要善于观察,勤于思考;经常练笔,不断积累:

同时要大胆想象,探索创新。

三、赏析课文,品析语言

你最喜欢文中哪一句或哪一段?

请把他它划出来,先有感情地读一读,然后说说你的理由。

运用以下句式进行赏析:

本文从形、色、味、神等多方面对紫藤萝进行了生动的描写,请在文中找出来,并用“我欣赏‘________’这一句,它运用_____修辞手法,生动形象的写出了________”的句式进行赏析。

1、从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。

2、紫色的大条幅上,泛着点点银光,就像迸溅的水花。

仔细看时,才知道那是每一朵紫花中的最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗。

3、每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱,船舱鼓鼓的;又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

紫藤萝瀑布为我们展示了人生的画卷:

藤萝不与群芳争,独自开在花谢时,踏春无人恋,蜂蝶亦不顾,而它们却尽情地展示着自己的生命,骄傲自信地为自己美丽生命而欢腾嬉闹。

然而回首十年,心中的“焦虑和悲痛”又会令人感受到一种沉重,一种悲哀。

作业布置

课后练习第二题

练习册上的作业

板

书

设

计

紫藤萝瀑布

花形——犹如瀑布 赏花——如人生的美好热闹

花色——热烈沉静 想花——如人生的生死挫折

花香——朦胧长久 悟花——如生命的永恒意义

教

学

反

思

单元

五

教学内容

古代诗歌四首-----登幽州台歌、登飞来峰

课时

一课时

教

学

目

标

教学

重点

难点

重点:

初步培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

难点:

通过诗歌的语言和诗中的形象体会诗人在诗中蕴含的思想感情

教具学具资料准备

多媒体课件

课

堂

教

学

设

计

课

堂

教

学

设

计

教师活动(教师导航)

学生活动或师生互动(学程设计)

《登幽州台歌》

一、导语:

古之文人大多是孤独的,古来圣贤多寂寞吗。

孤独是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的内心酸楚,孤独是“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”的怀才不遇,孤独是“闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”的百无聊赖……其实孤独既是一种心境,一种感伤,也是一种超然。

现在我们就去感受一位大唐诗歌中起到承前启后作用的中坚人物内心的那份孤独。

二、学习《登幽州台歌》

1、朗读指导

学生自由读,再找学生朗读。

在读时用心揣摩诗的内容和情感。

2、介绍作者及写作背景

陈子昂(661~702),唐代文学家。

字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。

自幼具有豪侠浪漫的性格。

少年时代曾闭门读书,遍览经史百家,树立了远大的政治抱负。

24岁举进士,上书论政,为武则天所赞赏,拜麟台正字,转右拾遗。

他曾在26岁、36岁两次从军边塞,对边防军事问题提出过一些有远见的建议。

38岁后解职回乡,为县令段简所诬,入狱,忧愤而死。

他的诗标举汉魏风骨,强调兴寄,反对柔靡之风。

有《陈伯玉集》。

696年契丹李尽忠、孙万荣犯边,武后派建安王武攸宜率军出征,陈子昂随军参谋第二次来到边塞。

武攸宜亲贵出身,全然不晓军事。

陈子昂屡献奇计,不被理睬,反遭贬斥,降为军曹,因而抑郁不得志。

蓟丘是春秋时燕的旧都,燕昭王姬平曾在这里修碣石宫,筑黄金台,卑身厚币以招天下贤豪之士,乐毅、邹衍、剧辛等人先后到燕,助昭王大败齐国,称雄一时。

3、“前不见古人,后不见来者”表现了诗人什么样的感受?

向前看,像燕昭王那样的古代贤君再也见不到了;向后看,后代的贤君又在哪里呢?

一种茫然与无奈自然涌上诗人的心头。

4、诗人为什么会“怆然而涕下”?

在这泪中还包含着什么深层的精神?

诗人立足于幽州台这个时间与空间的交汇点。

眼观天地,空间无边无际,而个人何其渺小!

神游今古,时间无始无终,而一生何其短暂!

再加上明君贤臣、英雄豪杰难追难待。

于是一种沉重和孤立无援、独行无友的孤独袭上心头,不禁“怆然而涕下”!

诗歌中所表达的不只是客体的浩渺,更有诗人在怆然流涕后的抗争与进取,诗歌中蕴含着诗人力图为国建功的积极精神。

《登飞来峰》

一、导入新课

同学们,你们有没有看过黄山上的飞来山吗?

(出示图画)……你们觉得奇怪不奇怪?

山上为什么会有如此的一座山呢?

今天我们来看王安石是怎么看的?

二、朗读《登飞来峰》

1、教师范读,学生轻吟。

2、全体学生齐读并背诵。

三、在教师的点拨下品味全诗。

重点品味蕴含在诗中的哲理。

1、本诗主要写了哪些内容?

点拨要点:

首句点明了地点,第二句紧承首句而来。

通过具体的描写,进一步突出飞来山上“千寻塔”之高。

一二句都是铺垫,在此基础上,诗人自然地写出三四句:

不怕浮云遮住了远望的眼光,只是因为身在最高的层次。

这两句是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理。

2、本诗是一首哲理诗,其中的哲理是如何揭示出来的?

点拨:

①哲理是从具体的情境中自然提炼出来的。

②哲理是用形象生动的语言加以表达的。

即哲理的诗化,诗化的哲理。

③由学生谈谈对这两句蕴含深刻的诗的理解。

四、质疑活动

1、《登飞来峰》前两句,后两句的侧重点各是什么?

2、“不畏浮云遮望眼”中的“浮云”在古代诗歌中常被用来比喻谗佞之类的小人或其他消极事物。

王安石此时还没有受到什么挫折或打击,应该说他的心境是积极的,但他为什么会有这样的感受呢?

3、诗人借登飞来峰观赏景色,阐明了一个怎么样的哲学道理?

同时表达了作者怎样的思想感情?

五、讨论活动,边讨论边板书

①②描写景物——充满生机

③④抒发情怀——踌躇满志

这是一首写景抒情诗,作于王安石29岁时。

这是他出世以来,初显才能,胸怀包负的时期,表达了诗人踌躇满志的情怀。

全诗将写景与抒怀紧密结合起来,从而突出了诗的主题。

六、教师小结:

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

”王安石那豪迈的气势在这首诗中表现的淋漓尽致,让我们为之喝彩。

同样也希望大家能在今后的学习和生活中,努力为自己储备知识,积蓄能量,提高自己,因为只有站得高才能望得远。

作业布置

背诵并默写这两首诗

完成练习册上的作业

板

书

设

计

《登幽州台歌》《登飞来峰》

一、作者、写作背景介绍

二、“前不见古人,后不见来者”表现了诗人什么样的感受?

三、诗人为什么会“怆然而涕下”?

在这泪中还包含着什么深层的精神?

四、《登飞来峰》写了哪些内容?

其中的哲理是如何揭示出来的?

教

学

反

思

单元

五

教学内容

《望岳》《己亥杂诗》

课时

二课时

教

学

目

标

教学

重点

难点

重点:

初步培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

难点:

通过诗歌的语言和诗中的形象体会诗人在诗中蕴含的思想感情。

教具学具资料准备

多媒体课件

课

堂

教

学

设

计

课

堂

教

学

设

计

教师活动(教师导航)

学生活动或师生互动(学程设计)

《望岳》

一.导入新课:

同学们,我们国家山河秀丽,景色优美,名胜古迹数不胜数。

单说山,就有很多,但在群山之中,谁最有名呢?

那当然是“五岳”,因为有语云:

“五岳归来不看山”。

那在五岳之中谁的名气最大呢?

泰山――五岳之首,“泰山归来不看岳”呀。

今天我们就一起来领略一下杜甫笔下的泰山是如何一番景色!

二.讲授新课:

1.板书课题,指名简介作者。

我们学过很多杜甫的诗篇,下面我首先请一位同学将杜甫介绍一下。

师板书:

字,子美;号,少陵野老;世称杜工部;人称诗圣;其诗被喻为“诗史”;现实主义诗人,与李白齐名,世称“李杜”。

其代表作有“三吏”、“三别”(新安吏、潼关吏、石壕吏;新婚别、垂老别、无家别)

2.范读课文,强调字音、字形。

这首诗有一些字的注音和字形,同学们要注意一下。

如:

岱宗、夫如何、决眦;同学们一齐读两遍。

3.初读课文,了解诗句大意。

下面同学们自读课文,借助文中的注释理解诗句的含义。

阅读后同学之间可以相互提问词句的含义。

然后老师将点名抽查掌握情况。

4.精读课文,体会诗句所表现的情感。

下面同学们将课文一齐朗读一遍。

缺乏感情。

第一、二两句,我们应该用什么感情来读呢?

为什么?

讨论一下,再试着读读。

同学们再一起将这首诗朗读一遍。

首联远望泰山,表现了作者惊叹之情;那么颔联、颈联、尾联又分别从哪些角度来描写泰山的景色的,又分别表现了作者什么样的感情呢?

讨论一下,然后我请同学来读。

诗人由远望到近望,由细望到想象将来登岳远望之景,全诗以“望”字贯穿全诗,“望”字成了全诗的线索。

在望岳的过程中表现了作者惊叹、赞美、陶醉、豪迈之情。

三、品读课文,理解景色的特点,感悟诗人蓬勃的朝气和远大的抱负。

1、同学们想一想,作者为什么产生如此的情感呢?

他惊叹什么,又赞美什么?

为什么这么说?

(因景而生情,这是客观因素;有没有作者的主观因素在里面呢?

当时诗人二十几岁,这也是杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气和远大的抱负。

诗中哪两句最能体现?

这两句诗中还蕴含了一番哲理,即:

只要不怕困难,敢于攀登高峰,就能俯视万物。

)

2、齐读。

联系自己的社会生活实际,谈谈感受。

古今中外名人,有很多表达雄心壮志和远大的抱负的名言名句。

哪个同学能说两句。

小学时我们学过一首诗《登鹳雀楼》,哪个同学将它背一下?

其中有两句诗和我们今天学的这首诗的最后两句,意境相似。

哪两句?

“

3、同学们一齐将这首诗再朗读一遍,领略诗中美景,感悟诗人的豪情。

4、这首诗写得很美,下面我请同学来谈一谈自己学了这首的感受。

按照“我最欣赏诗中这一句————,是因为——-- 。

”格式说一说。

《己亥杂诗》

一、导入新课

二、解题

《己亥杂诗》共315首,多咏怀和讽喻之作。

这一年作者愤然辞官南归,后又北上接迎眷属,往返途中将见闻感受写成三百一十五首杂诗,统名曰《己亥杂诗》。

己亥指清道光19年(1839),鸦片战争的前一年。

本文选自《己亥杂诗》的第五篇。

三、作者简介

龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。

由于力主改革弊政,受当局排挤,48岁那年愤然辞官南归。

他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。

文章奥博纵横,自成一家。

行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。

有《龚定庵全集》。

四、朗读这首诗

五、对诗句的理解:

①句:

在无边无际的离愁中,眼看夕阳又西下了。

②句:

自己离开京师回南方,马鞭东指,从此便同朝廷远隔了。

③④两句:

落红并不是无情的东西,它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护有新花生长,作者以落花自比,寄托了要培植人才,为国家和社会竭尽余力的怀抱。

六、理解赏析

此诗前两句写景。

望着夕阳西下,牵动了作者广阔无边的离愁别恨,这离别之愁,不仅是离别家眷,更是离别朝廷。

诗人的马鞭所指,东即天涯海角,可见辞官的决心之大。

但辞官不等于放弃理想,亦未割断自己与朝廷的感情牵连。

诗后两句正是作者一片拳拳忠君爱民之心的形象体现。

后两句抒情。

落红并不是无情的东西,它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护育新花生长。

作者以落红自比,言外之意是自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。

景中寓情,情中有景,情景交融。

七、名句赏析

诗的后两句,以“落花为喻”表明自己的心志,在形象的比喻中,自然而然的融入议论“化作春泥更护花”。

本意虽然是辞官,仍会关心国家的前途和命运。

八、小结全文

这首诗写作者辞官离京,远去天涯的无边愁思,表达了诗人政治理想至死不变的执着态度。

作者以“落红”自喻,含意深刻,耐人寻味。

作业布置

背诵并默写这两首诗

完成课后练习一、二题

板

书

设

计

《望岳》《己亥杂诗》

一、作者作品及写作背景介绍

二、下面同学们自读课文,借助文中的注释理解诗句的含义。

三、按照“我最欣赏诗中这一句————,是因为——-- 。

”格式说一说。

教

学

反

思

单元

五

教学内容

太空一日

课时

一课时

教

学

目

标

1、自读课文,预习字词; 感知内容,理解关键句;反复诵读本文,体会作者文章感情。

2、通过速读,了解“太空一日”所经历的惊险与挑战;

3、品味文章语言,把握人物感情。

4、了解我国宇航员的优秀素质,学习我国宇航 员的崇高精神。

教学

重点

难点

1、通过速读,了解“太空一日”所经历的惊险与挑战;

2、品味文章语言,把握人物感情。

3、了解我国宇航员的优秀素质,学习我国宇航 员的崇高精神

教具学具资料准备

多媒体课件

课

堂

教

学

设

计

课

堂

教

学

设

计

教师活动(教师导航)

学生活动或师生互动(学程设计)

一、2003年10月15日上午9时,中国历史上的第一艘 载人太空船“神州五号”成功发 射升空,这标志着中国正式加入了航天大国的行列。

作为第一个进入太空的中国人,38岁的杨利伟成 为第431位进入太空的地球人。

这一天,多少炎黄子 孙翘首以盼!

大家可曾知道,这是一次充满 挑战和惊险的太空之旅,下面就让我们随航天英雄杨利伟一道重温那令人既兴奋又紧张的天空一日。

二、指导学生根据小标题梳理重要信息:

以小组为单位梳理文中的重要信息,然后抽代表交流梳理成果:

精读课文,深入理解文意,感受作者的探险精神与科学精神。

一、阅读课文第一部分,然后探究

1.“几秒钟就把发射台下的上千吨水化为蒸汽”,表达了怎样的内容有怎样的表达作用?

明确:

突出了火箭发射时温度极高,为下文写作者的紧张作铺垫。

2.“整个人收缩得像一块铁”,运用了哪些修辞手法?

有怎样的表达效果?

明确:

比喻,夸张。

突出地表现了杨利伟的高度紧张。